Что в сложном предложении какая часть речи

что Какой частью речи может быть слово «что» в русском языке? Приведите примеры

● вопросительным местоимением;

● относительным местоимением (оно же – союзное слово, союзные слова – это не часть речи, это относительные местоимения и относительные наречия, которые, являясь, как и любая самостоятельная часть речи, членом предложения, одновременно выполняют функции подчинительного союза, присоединяя придаточное предложение к главному);

● подчинительным союзом, присоединяющим к главному предложению придаточные изъяснительные и определительные.

Оно может употребляться в значении:

● неопределённого местоимения;

● наречия;

● частицы.

1. ЧТО – это ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ или ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ.

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ местоимение ЧТО служит для создания вопроса:

● Что с тобой произошло?

● Что именно ты делаешь?

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ местоимение ЧТО присоединяет придаточное предложение к главному, то есть является СОЮЗНЫМ СЛОВОМ – так его и другие относительные местоимения называют, как уже сказано, потому, что в предложениях они выполняют две функции:

● присоединяют придаточное предложение к главному (то есть выполняют ту же функцию, что и подчинительные союзы);

● являются членами предложения (главными и в косвенных падежах второстепенными), как и полагается самостоятельным частям речи

ПРИМЕРЫ

● Я знаю, что произошло. (Местоимение ЧТО употреблено в именительном падеже и является подлежащим при сказуемом ПРОИЗОШЛО. Союзное слово ЧТО присоединяет к главному предложению придаточное изъяснительное);

● Я вижу, что именно ты делаешь. (Местоимение ЧТО употреблено в винительном падеже и является дополнением, входящим в состав сказуемого, ДЕЛАЕШЬ: делаешь что? что. Союзное слово ЧТО присоединяет к главному предложению придаточное изъяснительное).

● Дом, что напротив моих окон, построен ещё в прошлом веке. (Местоимение ЧТО употреблено в именительном падеже и является подлежащим при пропущенном сказуемом – находится, расположен. Союзное слово ЧТО присоединяет к главному предложению придаточное определительное).

Вопросительное и относительное местоимения ЧТО могут употребляться и в других падежах:

● Чего тебе хочется? Я догадываюсь, чего тебе хочется. (Родительный падеж);

● Чему ты рад. Всем известно, чему ты рад. (Дательный падеж);

● Чем ты так доволен. Расскажи-ка нам, чем ты так доволен. (Творительный падеж);

● О чём ты думаешь. Я знаю, о чём ты думаешь. (Предложный падеж).

Памятка из Интернета Вам в помощь:

2. В разговорной речи местоимение ЧТО может употребляться и как НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ, в значении «что-нибудь, что-то»: Он соскочил с постели, словно его что подбросило.

3. В разговорной речи в значении «по какой причине, почему, зачем?» слово ЧТО может употребляться как НАРЕЧИЕ: Что же он не звонит? Что так поздно пришёл?

4. ЧТО – ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ, присоединяющий:

● придаточные предложения к главному: Я вижу, что ты снова лодыря гоняешь.

● сказуемое к подлежащему: Снег что сахар.

● обстоятельства, выраженного сравнительным оборотом: Снег белый, что сахар.

5. Слово ЧТО может употребляться в значении частицы – в народно-поэтической речи:

Как весенней теплою порою

Из-под утренней белой зорюшки,

ЧТО из лесу, из лесу из дремучего

Выходила бурая медведиха.

(А. С. Пушкин)

Это, конечно, не всё, но части речи названы, а дополнительных сведений о разрядах некоторых из них вполне достаточно для школы.

Сложное предложение

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Что такое сложное предложение

Сложное предложение — это предложение, которое состоит из двух и более грамматических основ.

Пример сложного предложения:

По связи между частями сложные предложения делятся на два типа — сложносочиненные и сложноподчиненные. Каждое из них может быть союзным — соединять части союзами и союзными словами, либо бессоюзным — соединять их по смыслу.

Всего выделяют 4 вида сложных предложений. Рассмотрим их в таблице.

Сложносочиненное предложение

Сложносочиненным (ССП) называют сложное предложение, имеющее два и более независимых простых предложений в составе. Это значит, что их можно разбить точкой, при этом смысл не потеряется.

Части таких сложных предложений связаны союзами и союзными словами: соединительными (и, да, также и т. д.), противительными (а, но, зато и т. д.), разделительными (либо, то… то, не то… не то и т. д.) или их комбинациями.

Хотелось пирога, и яблоки уже созрели.

Хотелось пирога, но яблоки еще не созрели.

То мать пирогов напечет, то бабушка с булочками приедет.

Иногда части сложносочиненных предложений связаны без сочинительного союза и союзного слова — по смыслу. Такие предложения называют бессоюзными.

Лето заканчивалось лихо: на улице резко похолодало, листья начали алеть и чахнуть.

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях

В предложениях с союзами и, да, однако, либо и т.д. принято ставить запятую. Кроме случаев, когда:

На ярмарке в городе показывали кукольные представления, и торговцы продавали сахарную вату, и зазывалы кричали приглашения на аттракционы.

В бессоюзных сложносочиненных предложениях части делятся не только запятыми, но и тире, двоеточиями и точкой с запятой. Эту тему мы подробно разобрали в статье о сложносочиненных предложениях.

Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчиняется другому. В этом случае зависимое предложение называется придаточным, а независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Мне было сложно понять, как ей удалось так быстро привыкнуть к новому городу.

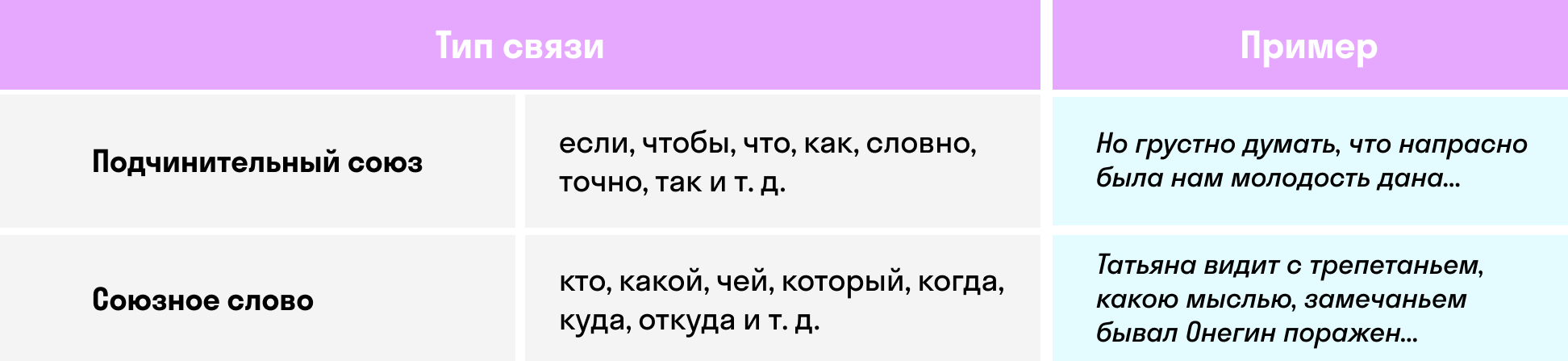

Виды связи в сложноподчиненном предложении

Обычно части СПП в русском языке связаны друг с другом подчинительными союзами, например:

Я только-только закончил картину, когда солнце уже готовилось потухнуть.

Бывают сложные предложения, в которых придаточное с главным связаны только по смыслу и разделены знаком препинания, но между ними все еще можно вставить подчинительный союз. Такие предложения называют бессоюзными.

На меня нахлынуло осознание: (что) все это время меня обманывали

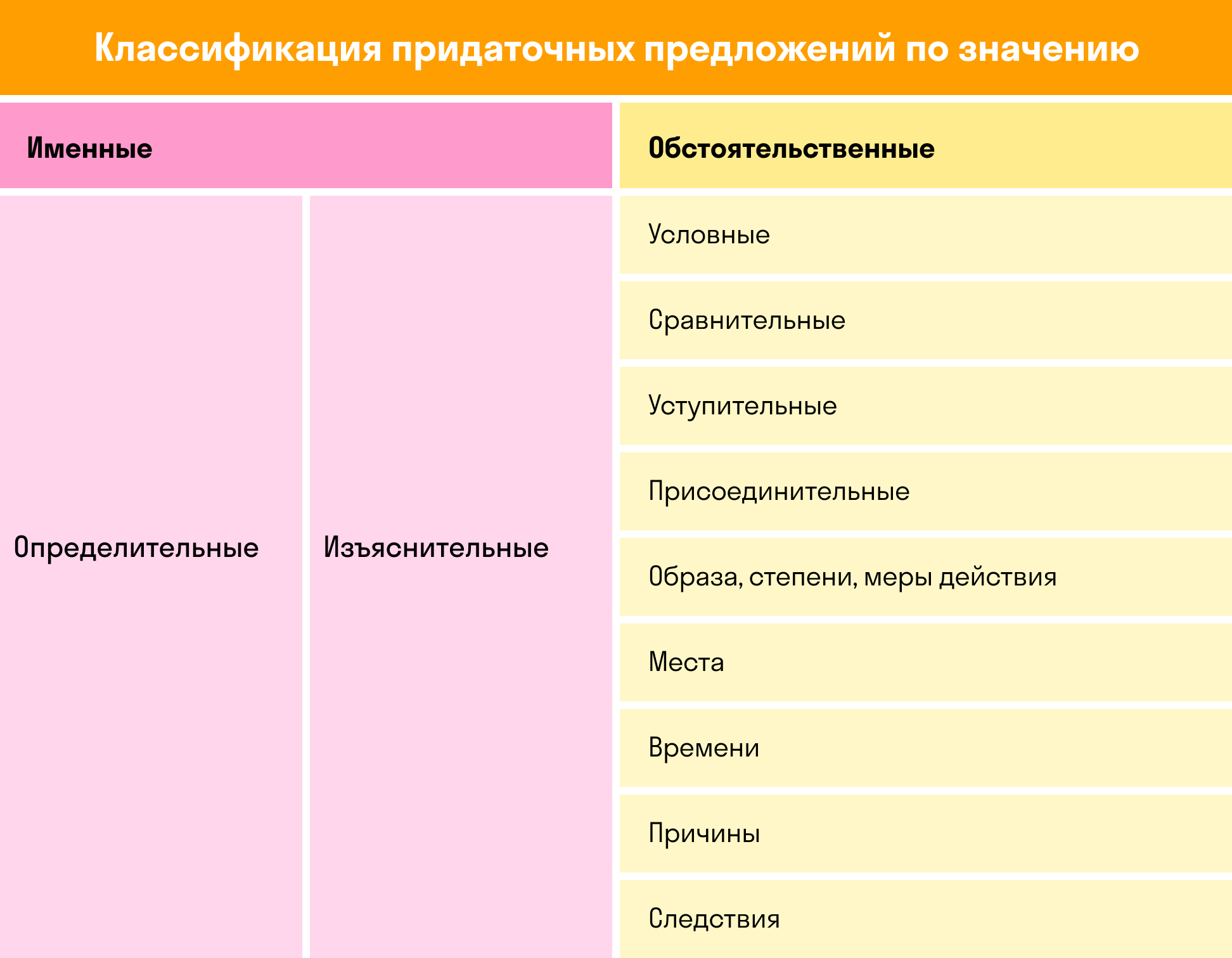

Значения придаточных предложений в СПП

Придаточные предложения в составе сложных делятся на группы, а далее — на подгруппы по смыслу и виду связи с главным.

Подробнее о различиях между придаточными в сложном предложении с примерами можно прочесть в этой статье.

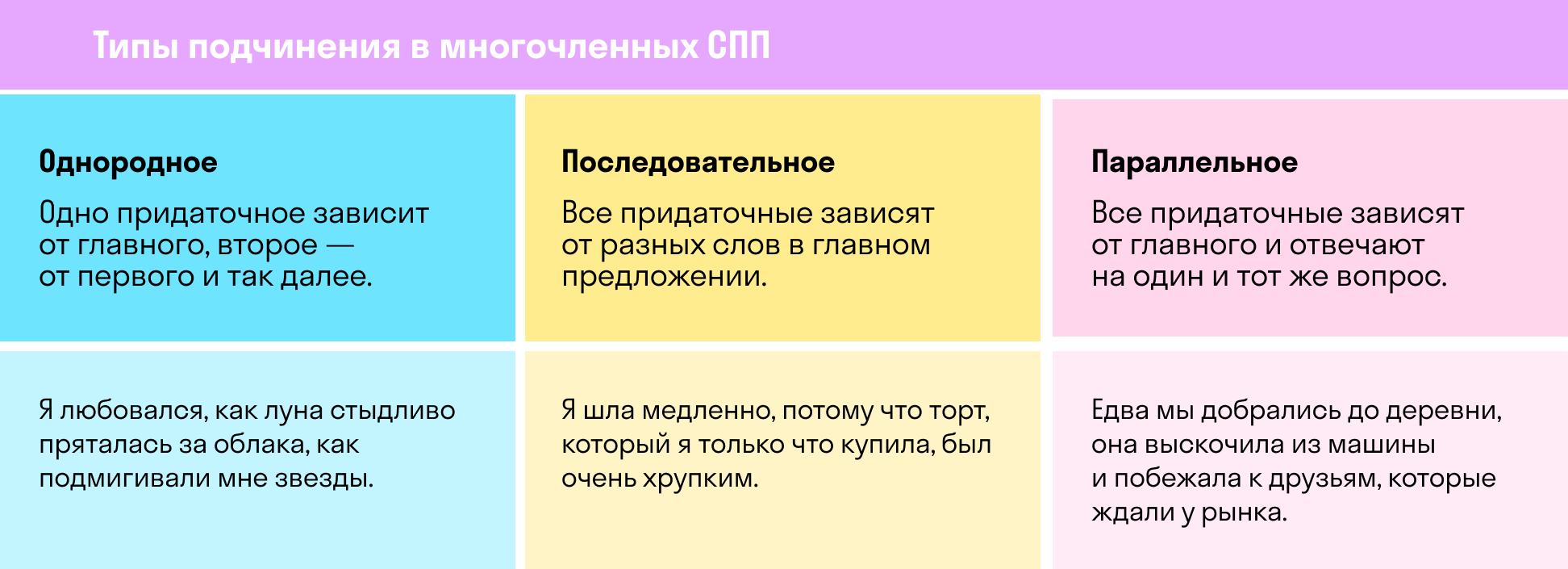

Типы подчинения в сложноподчиненном предложении

Иногда в сложноподчиненном предложении не одно, а два и более придаточных. Такой вид сложных предложений называют многочленными. Для них справедливы разные типы подчинения.

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях

Между главной и придаточной частями сложного предложения принято ставить запятую. Если одна часть стоит в середине другой, выделять запятой ее нужно с обеих сторон:

Когда мы вернулись в город, все горести остались за плечами.

Сейчас, когда мы вернулись в город, все горести остались за плечами.

Если предложения со словами лишь, только, еще и, прежде всего, именно, очевидно, вероятно связаны составным союзом, он разделяется. Тогда перед словом что нужно ставить запятую:

Он согласился лишь потому, что я хорошо попросила.

Если мы выделяем интонацией изъявительные или условные придаточные и ставим их перед главным предложением, между ними ставится тире:

Кто желает — тот получит.

Если по главному предложению понятно, что придаточное его пояснит, нужно ставить двоеточие. То же правило относится и к бессоюзным сложным предложениям:

Он вдруг осознал: дальше не стоит и пытаться.

Проверьте себя

Определите, к какому виду сложного предложения относятся эти примеры: сложноподчиненному или сложносочиненному?

Мать уже наготовила на утро и легла спать, когда я вернулся из театра.

Я знал: это не может продолжаться слишком долго.

Снежинки легким пухом ложились на ладонь, и мир вокруг застыл в белоснежном великолепии.

Я вышел на опушку леса спустя час, но путешественников и след простыл.

Я быстро нашел место, где гнездились кукушки.

Курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку в онлайн-школе Skysmart — без стресса и на реальных экзаменационных заданиях. Попробуйте бесплатно на вводном уроке!

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы

теория по русскому 🐻 морфология

Служебные части речи – это слова, служащие для связи слов и частей предложения либо передающие эмоциональные и смысловые оттенки.

У них нет форм, к ним нельзя задать вопросы, и они не являются членами предложения. Это неизменяемые части речи. К служебным частям речи относят предлоги, союзы и частицы.

Предлоги

Предлоги – слова, которые выражают зависимость существительных, прилагательных и местоимений от других слов в словосочетаниях и предложениях.

По составу предлоги могут быть простыми (за, наподобие), сложными (из-за, по-над) и составными (во время, по отношению к). По происхождению предлоги делятся на непроизводные и производные (образованные от других частей речи).

Производные предлоги — это слова других частей речи, утратившие лексическое значение и грамматические признаки.

Виды производных предлогов по происхождению

1. От существительного: ввиду, вследствие, в течение, вместо, вроде, насчёт, по мере, по поводу;

2. От наречия: возле, вокруг, около, позади, после, мимо, напротив, навстречу вопреки;

3. От деепричастия: благодаря, включая, несмотря на, спустя, исключая, начиная, не считая.

Следует отличать производные предлоги от самостоятельных частей речи, на которые они похожи:

Благодаря брату я избежал проблем. (предлог!)

Благодаря брата за помощь, я не смог сдержать слёз. (что делая? деепричастие!)

Непроизводные предлоги — это предлоги, которые не образованы от других частей речи. Непроизводные предлоги появились очень давно и не имеют аналогов в других частях речи.

Примеры: в, на, под, к, по, из-за, над, с, без, у, до, за, от, из, о, об, пред, при, про, через

Непроизводные предлоги могут выражать:

Типичные ошибки в употреблении предлогов в речи

Употребление предлогов «в» — «на», «из» — «с».

Данные предлоги используются для выражения пространственных отношений.

Предлог «в» обозначает направление движения внутрь, расположение внутри чего-либо, в ограниченном пространстве.

Предлог «на» обозначает нахождение чего-либо на поверхности или направление движения на поверхность.

Также предлог «на» употребляется, если ограничение пространства отсутствует: работать на поле, работать на выгоне, выращена на Алтае, отдыхали на Кавказе.

Предлоги «в»- «на», «из» — «с» образуют антонимичные пары, т.е. обладают значением противоположности. Поэтому при выборе предлогов «из» — «с», следует обратиться к их парам.

Употребление предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки», «наперекор»

Данные предлоги употребляются только с именами существительными (местоимениями) в форме дательного падежа:

Правописание производных предлогов

| Слитно | Раздельно |

| вследствие (грозы) насчет (работы) вместо (пробежки) наподобие (шара) вроде (него) ввиду (болезни) напротив (парка) вдоль (улице) свыше (километра) поперек (дороги) навстречу (матери) согласно (правилам) вопреки (принципам) наперекор (судьбе) несмотря на (холод) невзирая на (боль) благодаря (поддержке) спустя (год) включая (всех) исключая (всех) | в течение (дня) в продолжение (вечера) в заключение (выступления) в виде (исключения) в целях (улучшения) в случае (опасности) в силу (обстоятельств) в связи с (ситуацией) за счет (родителей) по мере (поступления) по поводу (поведения) по причине (неудачи) |

Союзы

Союзы – слова, которые соединяют однородные члены или части сложных предложений.

Союзы делятся на две большие группы: сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы служат для связи однородных членов в простом предложении и простых предложений в составе сложносочиненных предложений. Подчинительные союзы служат для связи простых предложений в составе сложноподчиненного предложения.

По строению союзы могут быть простыми и составными. Простые союзы состоят из одного слова (и, а, но, да), а составные — из двух и более (как …, так и, для того чтобы).

Частицы

Частицы – это слова, добавляющие различные оттенки к значению самостоятельных слов.

По составу частицы делятся на простые (даже, только), сложные (всё-таки, просто-напросто) и составные (хоть бы, того и жди). По значению и функциям частицы подразделяются на две группы – смысловые (выражают оттенки значения) и формообразующие (для образования форм слова), внутри которых выделяются отдельные разряды.

Сложное предложение

Сложное предложение — это синтаксическая конструкция, состоящая из двух и более простых предложений, связанных по смыслу и интонационно с помощью сочинительной, подчинительной или бессоюзной связи.

Узнаем, что такое сложное предложение в русском языке, какие виды сложных предложений существуют в зависимости от синтаксической связи между их частями.

Что такое сложное предложение?

Основной единицей речи является предложение. Уточним, что называется предложением в русском языке.

Отдельные слова говорящий объединяет в одно высказывание, чтобы выразить какую-то мысль, передать её другим. С помощью предложения можно сообщить информацию, оформить вопрос или пожелание, просьбу, приказ.

В предложении слова самостоятельных частей речи приобретают такую грамматическую форму, которая позволяет выразить законченную мысль с помощью определенной интонации.

Позвони мне сегодня вечером, пожалуйста!

Это простые предложения, которые имеют одну грамматическую основу, — подлежащее и сказуемое или только один главный член предложения.

Простые предложения могут объединяться в более сложные синтаксические конструкции, которые насчитывают в своем составе несколько простых предложений. Тогда по отношению к ним следует употребить термин «сложное предложение».

Сложное предложение состоит из двух и более простых предложений, то есть соответственно из нескольких грамматических основ.

Простые предложения в составе сложного связываются между собой с помощью различных союзов или только интонацией.

В зависимости от вида связи между частями сложные предложения подразделяются на

С этой точки зрения рассмотрим виды сложных предложений.

Виды сложных предложений

В союзных предложениях их части связаны с помощью союзов или союзных слов, а в бессоюзных — только интонацией.

Союзные предложения разделяются на два основных вида:

Сложносочиненные предложения

Сложносочиненные предложения объединяют простые предложения, которые являются между собой синтаксически равноправными. Между ними существует сочинительная связь, которая выражается с помощью союзов:

Примеры сложносочиненных предложений

Налетел ветер, и летят с деревьев разноцветные листья, кружась в осеннем хороводе.

В поле свежий ветер румянит щёки, в лесу тоже легко дышится среди сосен.

Либо она скоро сама придёт, либо только позвонит.

Не то послышался писк какой-то птицы, не то скрипнула дверь.

Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение также состоит из нескольких простых предложений, но связь между ними неравноправная. Одно предложение является главным, а второе зависимым от него, то есть придаточным.

Я помню, (что?) как в детстве мы бегали босые у реки.

Придаточных предложений может быть не одно, а несколько.

В сложноподчиненном предложении неравноправная связь между простыми предложениями выражается с помощью союзных слов или подчинительных союзов, которые по значению делятся на группы:

От главного предложения или одного слова в нём к зависимому предложению можно задать синтаксический вопрос, и по смыслу определить вид придаточного предложения.

Легкие волны качали жёлтые кувшинки, (какие?) которые были похожи на маленькое солнышко, упавшее в воду (придаточное определительное предложение).

Бессоюзные предложения

Бессоюзное сложное предложение строится по смыслу из простых предложений и оформляется интонационно. Между простыми предложениями нет союзов или союзных слов, а существует только смысловая и интонационная связь.

В зависимости от смысловых отношений между простыми предложениями ставится либо запятая, либо тире, либо двоеточие.

Из-за леса встало золотое солнце, запели птицы, ожили города и посёлки.

Существует мнение: Петербург похож на Венецию.

Сложные предложения с разными видами связи

В художественных текстах часто употребляются сложные предложения, в которых между простыми предложениями сочетаются все виды синтаксической связи:

Такие конструкции называются сложными предложениями с разными видами связи.

Как определить сложное предложение?

Можно понять, что предложение является сложным, если выявить в нем грамматическую основу. Если основа не одна, а их две и более, то предложение сложное.

Тип сложного предложения выясним по сочинительной, подчинительной или бессоюзной связи.

Итак, действуем по алгоритму:

Образец рассуждения

В этом предложении две грамматические основы:

Между двумя простыми предложениями существует подчинительная связь, которая выражена союзом «как». «Маша увидела» — это главное предложение. От слова «увидела» к придаточному предложению зададим вопрос что?

Это сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным.

Видеоурок «Простое и сложное предложение»

Сложноподчиненное предложение (СПП)

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому.

Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Придаточное предложение в СПП может занимать разные положения: в середине главного, перед или после него.

Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное на первом месте.

Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне. — Придаточное после главного.

Сейчас, когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное разрывает главное предложение.

Как связаны части сложноподчиненных предложений

В сложноподчиненном предложении главная и придаточные части связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

Значения сложноподчиненных предложений

В русском языке есть две группы придаточных предложений — именные и обстоятельственные. Они отличаются друг от друга по смыслу и характеру подчинительной связи с главным предложением. Рассмотрим каждую группу сложноподчиненных предложений на примерах.

Именные придаточные предложения

Эти предложения играют роль дополнений и определений по своему значению и связи с главным предложением. Их принято разделять на две подгруппы: определительные и изъяснительные.

Определительные придаточные предложения описывают существительное или местоимение в главном предложении. К ним можно задать вопрос «какой?»:

Хорош тот человек (какой?), который трудится над собой, а не других оценивает.

К главному предложению определительное придаточное присоединяется союзами и союзными словами который, какой, чей, кто, куда, будто и т. д.

Изъяснительные придаточные предложения поясняют глаголы и другие слова, которые означают речь, мысли и чувства. К таким придаточным можно задать вопросы косвенных падежей:

Отец завещал (что?), чтобы мы не забывали родину.

С главным предложением изъяснительное придаточное соединено подчинительной связью — союзами и союзными словами что, как, чтобы, где, откуда, зачем и т. д.

Отработать новый материал на практике помогут онлайн-курсы по русскому языку в школе Skysmart.

Обстоятельственные придаточные предложения

Эти предложения по подчинительной связи с главным и значению выполняют роль обстоятельств. Подгрупп придаточных здесь больше, чем в именных: