Что важно учитывать при работе с учеником со слуховым аппаратом

Консультация-памятка для педагогов «Как работать со слабослышащими детьми»

Каменская Екатерина Викторовна

Консультация-памятка для педагогов «Как работать со слабослышащими детьми»

В Вашу образовательную организацию пришёл ребёнок с нарушением слуха. Что нужно сделать, чтобы он почувствовал себя полноценным и полноправным воспитанником? Как нужно организовать работу на занятии, учитывая особенности такого ребёнка?

Для ощущения комфортности ребёнка в группе и его продвижения по образовательной траектории, особенно в период адаптации,выполняйте следующие рекомендации:

1. Обратите внимание на то, ребёнок должен иметь индивидуальные слуховые аппараты, воспитываться в говорящей среде и заниматься со специалистами (сурдопедагогом и логопедом) над развитием слухового восприятия и речи.

2. Подготовьте слышащих детей и их родителей к тому, что в группе обучается ребёнок с нарушенным слухом. Расскажите детям о назначении слухового аппарата и правилах обращения с ним.

3. Посадите слабослышащего ребёнка только за первый столик. Следите за собой,когда Вы обращаетесь к нему и разговариваете с ним: не забывайте поворачиваться к ребёнку лицом, когда говорите Вы и когда он говорит Вам. Помните о том, что ребёнок с недостаточным слухом всегда должен видеть лицо говорящего. Нельзя говорить, одновременно записывая что-то на доске, – это создаёт ребёнку дополнительные трудности восприятия устной речи.

4. Ребёнку с нарушением слуха нужно постоянно «звучать» – проговаривать то, что он слышит или пишет. Предупредите об этом слышащих ребят – они скоро привыкнут и не будут замечать этого.

5. Научитесь при повторе фразы не менять её, повторяйте в точности так, как было произнесено в первый раз.

Надеюсь, что данные рекомендации помогут коллегам на начальном этапе правильно организовать работу со слабослышащим ребёнком в условиях МБДОУ.

Рекомендация разработана

Учителем – логопедом Каменской Е. В.

Консультация для педагогов «О речи воспитателя в детском саду с детьми» Консультация для педагогов на тему:»О речи воспитателя в детском саду с детьми» Дети дошкольного возраста, подражая окружающим, перенимают.

Консультация для педагогов «Взаимодействие педагога дошкольного учреждения с гиперактивными детьми» Гиперактивность– это особенность поведения человека, которая заключается в склонности действовать по первому побуждению под влиянием внешних.

Консультация для педагогов «Роль иллюстрации в понимании детьми литературных произведений» Слайд 1. Роль иллюстрации в понимании детьми литературных произведений Слайд 2. Актуальность: С детской книгой малыш встречается уже в первые.

Консультация для педагогов «Взаимодействие педагога с расторможенными и вспыльчивыми детьми» Изучив достаточно много литературы по данному вопросу, пришла к выводу, что «изобрести новый велосипед» мне не удастся, поэтому остановлюсь.

Памятка для педагогов Развитие детской личности требует единства, согласованности всей системы воспитательно – образовательных воздействий взрослых на ребенка.

Памятка для педагогов и родителей. Игры для коррекции тревожности у дошкольников. МАДОУ ЦРР-детский сад№223. Памятка для педагогов и родителей. Игры для коррекции тревожности у дошкольников. Составитель: Е. Н. Гришина Воспитатель.

Что важно учитывать при работе с учеником со слуховым аппаратом

Введение

В настоящее время проблемы воспитания и обучения детей с нарушениями слуха приобретают все большую актуальность. На сегодняшний день процессы обучения и воспитания детей с нарушениями слуха, инклюзированных в общеобразовательные учреждения расширяются. Детям с нарушениями слуха, обучающимся в общеобразовательных классах, для общения с окружающими и успешного обучения необходимо обязательное постоянное использование слухового аппарата, специальная систематическая коррекционная работа с сурдопедагогом и логопедом. Такое совместное – сурдопедагогическое и логопедическое – воздействие позволяет повысить эффективность коррекционной работы. Развитие слухового восприятия у таких детей – одна из важнейших составляющих успешности их обучения и не ограничивается только занятиями в школе. Эта работа проводится и дома, в семье и организуется преподавателем. В течение всех лет обучения необходимы медицинская профилактика и лечебные мероприятия (включающая специфическую медикаментозную, физиотерапию, специальную лечебную физкультуру и др.).

Психолого-педагогическая коррекционная работа с такими детьми в общеобразовательных учреждениях строится с учетом тех проблем, которые вызывает нарушение слуха.

Характеристика и психофизические особенности детей с нарушениями слуха.

Выделяют две основные группы детей с недостатками слуха:

Глухие – дети, нарушение слуха которых не позволяет естественно воспринимать речь и самостоятельно овладевать ею. В зависимости от состояния речи среди глухих выделены дети без речи – ранооглохшие, родившиеся с нарушенным слухом или потерявшие слух до начала речевого развития. Вторая категория – дети с речью – позднооглохшие, потерявшие слух в период, когда их речь была сформирована.

Слабослышащие – дети с частичным нарушением слуха, при котором возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. Состояние слуха слабослышащих детей достаточно разнообразно: от небольшого нарушения восприятия и понимания шепотной речи до резкого ограничения восприятия и понимания речи разговорной громкости.

В зависимости от состояния речи выделены две категории слабослышащих детей:

слабослышащие дети с тяжелым недоразвитием речи (отдельные слова, короткие, неправильно построенные фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи);

слабослышащие дети с незначительным недоразвитием речи (владеют развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении).

Существует медицинская классификация нарушений слуха, в которой выделяются I, II, III и IV степени снижения слуха (тугоухости) и глухота.

Следует понимать, что нарушение слуха – это не просто количественное снижение возможности слухового восприятия, а качественные необратимые стойкие изменения слуховой системы, влияющие на всё психическое развитие ребенка. Это объясняется ролью слуха в развитии человека.

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.

Психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром. В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными.

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со слышащими детьми пропорциях:

несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм мышления;

преобладание письменной речи над устной;

недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других (сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется слуховое);

изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими детьми: замедление психического развития через некоторое время после рождения или после потери слуха и ускорение в последующие периоды при адекватных условиях обучения и воспитания.

Таким образом, нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы. При работе с детьми, имеющими нарушения слуха, педагогу необходимо знать и учитывать характерные для них особенности познавательной и личностной сферы.

Особенности познавательной сферы.

Особенности внимания.

сниженный объем внимания – дети с нарушениями слуха могут одномоментно воспринять меньшее количество элементов;

меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение информации происходит на слухо-зрительной основе. У слышащего школьника в течение занятия/урока происходит смена анализаторов – при чтении ведущий зрительный анализатор, при объяснении материала – слуховой. У ребенка с нарушением слуха такой смены нет – постоянно задействованы оба анализатора;

низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;

трудности в распределении внимания: школьник с сохранным слухом может одновременно слушать и писать, ребенок с нарушениями слуха при этом испытывает серьезные затруднения.

Особенности памяти.

образная память развита лучше, чем словесная (на всех этапах и в любом возрасте);

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает.

Особенности мышления.

у детей с нарушениями слуха в начальной школе возможно преобладание наглядно-образного мышления над словесно-логическим;

уровень развития словесно-логического мышления зависит от развития речи плохослышащего учащегося.

Особенности личностной сферы.

Особенности развития эмоциональной сферы.

плохослышащий ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им;

ребенок с нарушением слуха не может дифференцировать тонкие эмоциональные проявления очень долго, и в подростковом возрасте это проявляется особенно ярко.

Межличностные отношения.

для плохослышащего ученика педагог играет значительную роль в формировании межличностных отношений (в формировании оценки одноклассников и самооценки) на протяжении длительного времени, вплоть до старших классов;

у неслышащих и слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется завышенная самооценка. Это объясняется тем, что с раннего возраста они находятся в зоне положительного оценивания своих достижений со стороны взрослых;

возможно проявление агрессивного поведения, связанное с реальным оцениванием возможностей ребенка с нарушением слуха со стороны учителя и одноклассников;

приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками;

“неагрессивная агрессивность” – использование ребенком с нарушением слуха невербальных средств для привлечения внимания собеседника (схватить за руку, постукать по плечу, подойти очень близко, заглядывать в рот сверстника и т.д.), что воспринимается слышащими как проявление агрессивности.

Особенности коммуникации с окружающими людьми.

плохослышащему ребенку воспринимать речь окружающих легче, если он хорошо видит лицо говорящего;

нередко ошибочные ответы или затруднения в ответах детей вызваны незнанием лексических значений отдельных слов, незнакомой формулировкой высказывания, непривычной артикуляцией собеседника;

при ответе на вопрос: “Все ли понятно?” ребенок с нарушением слуха чаще ответит утвердительно, даже если он его не понял;

ребенку с нарушением слуха трудно воспринимать и понимать продолжительный монолог;

испытывает значительные трудности в ситуации диалога;

у ребенка с нарушением слуха имеются психологические барьеры в общении со слышащими.

Своевременно организованные медицинская коррекция нарушенного слуха и психолого-педагогическое сопровождение позволяют в значительной степени компенсировать отклонения в психическом развитии глухих и слабослышащих детей.

Методы и приемы работы с детьми с нарушением слуха, рекомендуемые педагогам и специалистам общеобразовательных учреждений.

Наибольшей спецификой в обучении детей с нарушениями слуха отличаются методы и приемы, направленные на формирование речи и изучения языка. Вопрос формирования и совершенствования всех сторон речи у детей с нарушением слуха является одним из важнейших в инклюзивной практике. Развитие речи детей с нарушениями слуха имеет ряд особенностей в связи с ее затрудненным, неполноценным восприятием на слух.

Список литературы

Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как наука: учеб. пособие: пер. с нем. М.: Академия, 2003.

Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с.

Сороки, В.М. Специальная психология.– СПб.: Речь, 2003. – 216 с.

Правила взаимодействия педагога с детьми, имеющими нарушение слуха, в условиях инклюзии

1. Введение

Слух играет очень важную роль в развитии человека. Человек, лишенный слуха, не имеет возможности воспринимать те звуковые сигналы, которые важны для полноценного познания окружающего мира, для создания полных и всесторонних представлений о предметах и явлениях действительности. При тяжелых нарушениях человек не может пользоваться многими источниками информации, рассчитанными на слышащего человека, полноценно воспринимать всю полноту звуковой жизни.

Особенно важна роль слуха в овладении человеком речью. В силу этого резко ограничиваются возможности общения с людьми, а значит, и познания, поскольку одним из важных способов передачи информации является устная речь. Отсутствие или недоразвитие речи ведет, в свою очередь, к нарушениям в развитии других познавательных процессов и, главным образом, словесно−логического мышления. Стойкое нарушение слуха как первичный дефект приводит к целому ряду вторичных отклонений в развитии, затрагивающих как познавательную деятельность, так и личность ребенка в целом.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.

2. Особенности психологического развития ребенка с нарушением слуха

Развитие всех детей происходит неравномерно, что обусловлено активным созреванием определенных отделов мозга в разные периоды жизни детей, а так же тем, что одни психические функции формируются на основе других. Развитие детей с врожденными нарушениями слуха отличается рядом характерных особенностей.

Память. Развитие словесной памяти детей проходит ряд стадий и совершенствуется в ходе формирования словесной речи. Особенностью развития словесной памяти у детей с нарушением слуха является ее кратковременность. Долговременная память формируется в процессе игровой и учебной деятельности Главной задачей развития словесной памяти является овладение запоминанием на длительный срок. Ее развитие происходит целенаправленно через коррекционно-развивающие упражнения.

Внимание. Объем внимания у таких детей в несколько раз ниже, чем в сравнении у детей без нарушения слуха. Объем могут сохранять не более 10-13 минут. Внимание неустойчивое. Много времени уделяется развитию непроизвольного внимания.

Мышление. В развитии мышления детей с нарушением слуха наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в развитии других познавательных процессов. Развитие логического мышления существенно зависит от уровня речевого развития детей, а успешность формирования логических операций зависит и определяется степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Для таких детей характерно замедление процесса формирование понятий.

Формирование устной речи детей с нарушениями слуха является одной из наиболее специальных задач коррекционной работы, поскольку глубокое нарушение слуховой функции резко меняет условия овладения звуковой речью. Но формирование устной речи представляет лишь часть системы воспитания и обучения слабослышащих детей.

3. Особенности дефекта детей с нарушением слуха

По состоянию слуха различают детей слабослышащих (страдающих тугоухостью) и глухих.

Педагогические условия, в которых находится ребенок после потери слуха, имеют важное значение для его психического и речевого развития: чем раньше выявлено снижение слуха, тем успешнее будет проходить развитие ребенка, тем меньше опасность тяжелого отставания речи и общения, личного развития.

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в процессе инклюзивного образования

Распространение понятия «инклюзивное образование» связано в значительной степени с процессами демократизации общественного сознания и признанием за каждым человеком права на образование. Инклюзивное образование — это процесс развития общего образования, который подразумевает доступность обучения для всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями.

Инклюзивное обучение обеспечивает детям с нарушенным слухом равные права и возможности в получении образовательных услуг и, вместе с тем, предусматривает специальную педагогическую помощь в соответствии с их возможностями. Причинами, побуждающими родителей выбирать для своего неслышащего ребенка общеобразовательную школу, могут стать как высокий уровень дошкольной подготовки (близкий к возрастной норме уровень речевого и общего развития, богатый опыт общения и разных видов совместной деятельности со слышащими сверстниками), так и отсутствие специальной школы по месту жительства. Поэтому важной и острой стала проблема разработки психолог-педагогического сопровождения детей с недостатками слуха в процессе обучения их в общеобразовательной школе.

Инклюзивное образование ребенка с нарушением слуха предполагает обучение в коллективе слышащих сверстников на равных условиях, поэтому чрезвычайно важным становится психолого-педагогическое сопровождение неслышащего ребенка в процессе его общения со слышащими сверстниками.

Целесообразно организовывать коллективные формы игровой и практической деятельности, которые позволят ребенку с нарушениями слуха быть успешным наравне с нормально развивающимися сверстниками и преодолеть возникающие у него на первых этапах обучения коммуникативные трудности.

Организация сопровождения осуществляется дефектологом и психологом в условиях массовой школы или в специальном (коррекционном) образовательном учреждении, как правило, в виде дополнительных занятий по 30—35 минут три раза в неделю.

Особое место в образовательном процессе занимает работа с родителями. Родители посещают коррекционные и консультативные занятия их ребенка. Дефектолог и психолог также разрабатывают систему дополнительных заданий, которые проводятся родителями в виде игр.И условия, выполнение которых необходимо для обучения ребенка с нарушением слуха в массовой школе:

— заключение ПМПК о готовности к обучению в массовой школе;

— своевременное консультирование учителей и родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка с нарушением слуха;

— создание оптимальных условий для выявления и реализации его особых образовательных потребностей;

— повышение статуса неслышащего ученика в коллективе нормально развивающихся сверстников путем организации совместных видов деятельности.

5. Рекомендации для педагогов по обучению детей с нарушениями слуха

1. Речи педагога.

— Проверить, как понятно задание: Не задавать вопросов: «Понял?», «Понятно?». Не верить односложным ответам школьников «Да» и «Нет». Потребовать раскрыть, что значит «Да», что скрывается за «Нет».

— Попросить повторить инструкцию полностью или фрагментарно. Задавая вопрос, обязательно требовать его повторения вслух.

— Во время монолога следить за тем, насколько ученик Вас понимает. Время от времени просить повторить сказанные Вами слова.

2. Речевое поведение педагога.

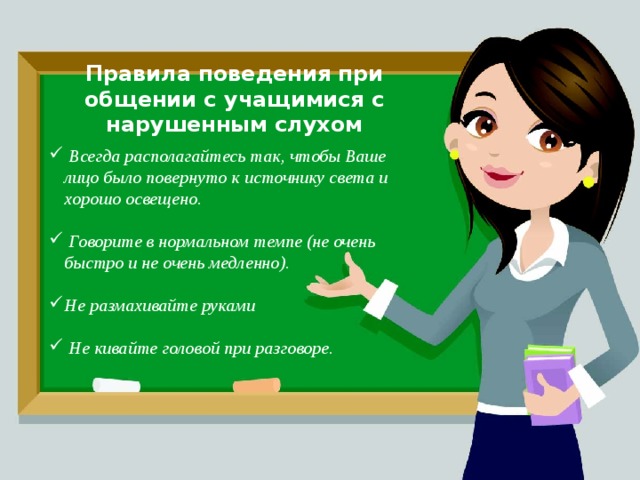

— Всегда располагаться лицом к источнику света. Прежде чем начать говорить что-либо, надо привлечь к своему лицу зрительное внимание человека с нарушенным слухом, дождаться или добиться, чтобы он на Вас посмотрел.

— Всегда смотреть в лицо ребенку с нарушенным слухом при разговоре с ним (и во время говорения, и во время слушания). Сразу повторять вслух его слова, как эхо, особенно, если он задает вопрос.

— Ответ на вопрос ребенка начинать или с двух-трех слов, содержащихся в вопросе, или с повторения вопроса вслух.

— Во время говорения не кивать головой, не размахивать руками (не жестикулировать), не прикрывать рот, не поворачиваться спиной к ученику или к классу.

— Ваша реакция на какую-либо ситуацию или реплику со стороны должны быть понятны или немедленно объяснены глухому человеку.

— Будьте к собеседнику доброжелательны, не высказывайте своего недовольства или раздражения, вызванного непониманием Вашей речи. Овладевайте способами оперативной помощи ему во время беседы или урока: повторить фразу в более медленном темпе с тем же порядком слов; переставить слова во фразе; заменить то ли иное слово без изменения смысла фразы; написать ключевое или непонимаемое слово; написать всю фразу.

Педагог, обучающий ребенка с нарушением слуха в общеобразовательном классе, должен:

6. Заключение

Слух — важнейшее из человеческих чувств. Несмотря на то, что здоровые люди ценят его меньше, чем зрение. А ведь с помощью слуха мы поддерживаем более тесную связь с окружающим миром, чем с помощью зрения. Современная диагностическая аппаратура позволяет выявлять нарушения слуха в любом возрасте, даже у новорожденных.

Качество образования детей с нарушением слуха всегда глубоко волновало ученых и педагогов, ибо от того, как оно поставлено, во многом зависят результаты обучения и воспитания. Не смотря на различные трудности, связанные с обучением детей с нарушением развития в массовой школе, всё чаще происходит интеграция детей с нарушенным слухом в общеобразовательную школу, хотя оно не является массовым явлением. Это, как правило, работа с конкретным ребенком и его родителями, а также в той или иной степени с детским садом или школой, куда интегрирован ребенок. В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с особыми возможностями здоровья имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, а также создание условий для достижения нового современного качества общего образования. Сегодня многие страны признают интегрированное обучение наиболее перспективной организационной формой обучения детей с особыми образовательными потребностями.

7. Используемая литература

1. Е.В.Кулакова, М.М.Любимова, Г.М.Комлева Методическое пособие. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. глава 1, раздел 1.4 (электронный вариант).

2. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. — М.: Гума-нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

3. Соловьева Т.А. Обучение детей с нарушением слуха в массовой школе // Дефектология. 2005. №5.

Нарушение слуха. ОВЗ. Рекомендации учителю

Глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников особенностями познавательной деятельности. Из-за нарушения слуха у них наблюдается недоразвитие познавательных функций: внимания, восприятия, памяти, мышления. В данной презентации представлены рекомендации для учителей, которые работают с учащимся, имеющих некоторые сложности со слухом

Просмотр содержимого документа

«Нарушение слуха. ОВЗ. Рекомендации учителю»

Рекомендации для учителя, работающего с детьми с нарушениями слуха

Особенности познавательной деятельности детей с недостатками слуха

Глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников особенностями познавательной деятельности. Из-за нарушения слуха у них наблюдается недоразвитие познавательных функций: внимания, восприятия, памяти, мышления. Но самое главное, у них отсутствуют широкие речевые возможности.

Устная и письменная речь неслышащих детей аграмматична, много пропусков букв и слов, отмечаются проблемы, связанные с пониманием словесных форм высказываний и формулированием собственных мыслей по законам языка; трудности, связанные с использованием речи в качестве мыслительных средств.

Одна из наиболее важных и сложных задач обучения и воспитания детей с нарушенным слухом – формирование у них устной речи. Это одно из главных условий компенсации потери слуха у неслышащего ребенка.

Особенности познавательной деятельности детей с недостатками слуха

Дети с нарушенным слухом овладевают устной речью в процессе подражания речи взрослых. Успех зависит от усвоения словаря, грамматического строя языка, навыков восприятия устной речи и произношения, а также навыков общения с окружающими.

Учитель, работающий с неслышащими детьми, должен руководствоваться следующими принципами и правилами коррекционной работы: 1. осуществлять индивидуальный подход к ученику;

2. использовать методы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки

Для предотвращения возникающего утомления следует чередовать умственную и практическую деятельность, преподносить материал небольшими дозами, использовать интересный и красочный дидактический материал и средства наглядности, включать в материал урока игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов

Ученик, имеющий нарушение слуха, обязательно должен иметь индивидуальные слуховые аппараты.

Учителю нужно следить, чтобы аппараты были в рабочем состоянии и оснащены элементами питания

На уроках и занятиях необходимо активизировать речевое общение детей за счет диалога , учить слушать речь разных людей с разной манерой и тембром голоса (учитель, дефектолог, психолог, одноклассники), что позволяет формировать навыки восприятия речи и готовит детей к общению с широким кругом людей, что важно для адаптации в обществе

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

Наибольшей спецификой в обучении детей с нарушениями слуха отличаются методы и приемы, направленные на формирование речи и изучения языка.

Развитие речи детей с нарушениями слуха имеет ряд особенностей в связи с ее затрудненным, неполноценным восприятием на слух.

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

Развитие речи плохослышащих и неслышащих детей проводится по нескольким направлениям:

· лексическо-семантический уровень (слово);

· синтаксический уровень (словосочетания и предложения);

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

Лексическо-семантический уровень (слово);

Наглядные приемы для расширения лексического запаса речи:

· использование самих предметов или их изображений (муляжей, макетов,

игрушек, картинок, изображений);

· демонстрация слайдов, учебных фильмов;

· демонстрация действий и создание наглядных ситуаций.

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

Лексическо-семантический уровень (слово);

Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи:

· подбор синонимов, антонимов;

· перефразирование, передача содержания слова, словосочетания другими, доступными для детей лексико-грамматическими средствами (затаился – сидел тихо, не шевелился);

· подбор определений (полустанок – маленькая железнодорожная станция);

· морфологический анализ структуры слова (снегопад – снег падает);

· негативные определения (беспорядок – нет порядка);

· тавтологические толкования (кожаные сапоги – сапоги, сшитые из кожи);

· опора на контекст – незнакомое слово помещается в контекст, который

позволяет детям самим догадаться о значении слова (не удержался – Мальчик

не удержался на ногах и упал на землю).

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

а) употребление диалогических форм речи:

Упражнения в употреблении диалогических форм речи играют большую роль в успешном развитии речевого общения, в осуществлении самостоятельных контактов слабослышащих детей с окружающими людьми.

Чтобы научить учащихся словесному общению, необходимо совершенствовать умение слушать и понимать диалогическую речь, ставить перед детьми цель – запомнить содержание того или иного разговора, реплики, вопроса и ответа на него.

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

б) описательно-повествовательная речь:

Развитие описательно-повествовательной речи происходит в единстве со всем процессом формирования речи: обогащением ее лексикой и овладением грамматическими формами.

В описательно-повествовательной речи используются наиболее сложные

языковые средства. (подбор картинок, иллюстраций к предложению, составление рассказов по серии картинок ; )

Методы и приемы работы с плохослышащими и неслышащими детьми

Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания текста,

является правильная организация чтения. В процессе раскрытия содержания любого

произведения важно учитывать особенности понимания слабослышащими детьми

а) вступительная беседа

б) самостоятельное чтение текста.

в) проверка усвоения содержания прочитанного в целом.

г) подробный анализ текста всего рассказа.

д) устный пересказ и изложение в письменной форме содержания прочитанного.

Правила поведения при общении с учащимися с нарушенным слухом

Правила поведения при общении с учащимися с нарушенным слухом

Правила поведения при общении с учащимися с нарушенным слухом

Цените то, что Вы имеете, многие не имеют и этого

Эта фотография висит во многих кабинетах врачей-отоларингологов.

Фотограф Джек Бредли сделал этот снимок в момент, когда глухой мальчик (Harold Whittles) впервые услышал звук через только что установленный ему звуковой аппарат. Достойное, сильное фото…