Что вересаев сделал для тулы

09 1. Тула. Викентий Вересаев

О Вересаеве мне было известно только то, что он написал книгу «Спутники Пушкина», где описывались любовные похождения великого поэта. Но оказалось, что он ещё писал романы, повести и рассказы.

Следуя принципу, использованному при рассказе о Тургеневе, я сначала прочитаю эту литературу, а потом уже углублюсь в биографию Вересаева.

Вересаев оказался плодовитым автором. Он писал рассказы, повести и даже романы, не имеющие к Пушкину никакого отношения. Пушкинистом он стал только к концу жизни. Так что рассмотрим сначала его произведения художественной литературы.

Ранние рассказы Вересаева, в основном, бытописательного характера. И грустные. Язык постепенно улучшается. Но, конечно, до тургеневского ещё далеко.

Записки врача (1900) Рассказ Вересаева об обучении в университете, о работе в губернском городе средней России, частная практика, разочарование своими возможностями, навыками, которые он не получил в процессе обучения (не было практики лечения и операций реальных больных), отъезд в Питер «доучиваться», курсы не годятся – там тоже только показывают. Поступление в больницу без жалования, тоже частная практика, наконец, получение жалования, но, всё равно, нищенское существование. Подводит итог своей семилетней врачебной работе. Размышления о медицине, её месте в жизни общества. О влиянии вредных условий жизни и труда на здоровье. О влиянии медицины на ослабление естественного отбора, когда слабые, которые умерли бы, выживают и продолжают линию ослабления, в результате чего человечество вырождается (об этом говорил перед смертью Дарвин). О том, что студенты учатся на больных, и в случае смерти обязательно делают вскрытие, невзирая на протесты родных. О стыдливости женщин при осмотрах. Об ошибках медиков, реальных и мнимых. О травле в печати. Об отношении больных и родственников к врачам – от обожания до ярой ненависти. О самоубийствах среди врачей. О появлении сообщений о новых препаратах и способах лечения, которые вскоре оказываются ошибочными. О бесчеловечных опытах на людях, причём об этом сообщается без всякого стеснения. О том, что врачу не нужно принимать близко к сердцу страдания больного, иначе сойдёшь с ума. Об оплате услуг врача. Часто это вызывает чувство унижения. Но в то же время, о нищенском положении врачей. О несправедливости отношения к врачебным ошибкам. О необходимости врачам объединиться в борьбе за свои права. И, видимо, всем против общественного строя. Несмотря на такое название, здесь излагаются многие принципиальные вопросы положения врачей в царской России и о том, что должно быть.

К жизни (1908) Где-то в первой трети – какая-то бурная жизнь: агитация, забастовки, речи перед рабочими, расстрел демонстрации, черносотенцы. Речи на собраниях, споры. Промелькнул даже какой-то социал-демократ, даже большевик. В общем, жизнь кипит. Это, видимо, революция 1905 года где-то в большом губернском городе. А потом революционный запал пропал. Забастовки кончились. И герой стал копаться в себе, искать смысл жизни. И так всё стало занудно. Андреевщина. Потом какой-то безумный роман с женщиной. Разрыв. Опять поиски жизни. Она оказалась в природе, в жизни её растений, козявок, птиц. Всё это можно было бы написать в пять раз короче, без занудства.

Поначалу мне показалось, что с 1908 по 1915 годы в творчестве Вересаева был какой-то провал. Но, на самом деле, в эти годы он работал над книгой «Живая жизнь» (1910-14) о творчестве Достоевского и Толстого, а также Ницше. Это был период реакции и упадка в революционном движении в России. В предисловии написано, что Вересаев считал эту книгу «одним из самых дорогих произведений в своем творчестве». Я прочитал несколько глав и про Достоевского, и про Толстого, и понял, что Вересаев относит термин «живая жизнь», в основном, к Толстому, а не к Достоевскому. Мне не понравился стиль произведения, который, кстати, проявился и дальше в его литературоведческих вещах. Цитата – цитата – цитата – мысль Вересаева. Затем другие цитаты и опять мысль автора, но уже другая. То есть, если убрать цитаты, то будет какой-то рваный текст, скачущие мысли. Но не это является причиной, по которой я не стал читать и анализировать это произведение. Это не художественная литература, а литературоведение, литература от литературы. Возможно, мне это будет интересно, когда я буду рассказывать о Толстом (это будет в этом же путешествии «К югу от Москвы») или Достоевском (это путешествие 2004 года по северо-западному кольцу). А сейчас я продолжу о художественной литературе Вересаева.

В тупике (1923) Роман о гражданской войне в Крыму. Семья бывших революционеров, бежавшая от красного террора. Все боролись с царизмом, сидели в тюрьмах и на каторге. Но те порядки, которые насаждались большевиками, они не принимают. Хотя одна дочь – коммунистка (с ней отец не хочет иметь дела), а вторая после ухода белых работает в системе народного образования и всё время спорит со сторонниками террора. Отца большевики арестовывают, перед возвратом белых вывозят на расстрел, но знакомый его отпускает. После возврата белых первую дочь расстреливают. Мать убивают случайным выстрелом пьяные солдаты. Отец в итоге умирает, а вторая дочь уезжает в неизвестном направлении. Несмотря на то, что в романе высказываются все точки зрения на происходящее, получается, действительно, какой-то тупик. Все не правы. Причём, красные даже более неправы, чем белые. И что делать – непонятно? Никакой справедливости в победе большевиков нет. Читается роман легко, написан хорошим языком Вересаева, но после прочтения – грусть и тоска безысходная. Будто написано не в 1923 году, а 70 лет спустя, уже в «демократической» России.

Московский литературно-художественный кружок (1937) О Московском литературно-художественном кружке, который существовал до революции на Дмитровке в нынешнем здании прокуратуры. Там проходили всевозможные вечера, дискуссии. Там бывали все знаменитости. На третьем этаже всю ночь было казино, за счёт которого и существовал это кружок. На одно из собраний, посвящённое глубокому моральному падению современной литературы, приехали из Питера Андрей Белый, Мережковский. Но все их доводы разбил Скворцов-Степанов, приглашённый Вересаевым.

Невыдуманные рассказы о прошлом. Маленькие зарисовки из жизни в разные годы в разных местах (с начала века до 30-х годов).

— Случай на Хитровом рынке. Как из «Москва и москвичи» Гиляровского.

— Проклятый дом. Ужастик.

— Фирма. Плохой отзыв какого-то купца о романе «Воскресенье» Толстого.

— С опозданием. Несчастный случай с перевозкой ящиков.

— Парикмахер по собачьей части. Рассказ собачьего парикмахера о казусах его профессии.

— «Бог соединил». О женщине, которую бросил муж, её выгнали из дома, потом она много мыкалась, а муж стал приставать, чтобы она дала развод, но она говорила, что их соединил бог.

— У нестарой бабы с шестью детьми умер муж, и она проклинает бога, что он (бог) совсем выжил из ума – надо было взять кого-то другого.

— О том, что вера помогает излечиться от всех болезней. Неважно, от святых мест, или от других.

— На деревенском базаре. На базаре бестолковый разговор о поросятах.

— На пожарище. О пожаре, который уничтожил всю деревню. Как народ пытался спасти что-то, но всё сгорело.

— Мальчик Юра говорит, что его батюшка в церкви называет Георгий, значит он по батюшке Георгий, хотя его отец Сергей.

— Мальчик говорит, что шофёрам платить не будут.

— Мать говорит, что любит сына, когда он хороший, а когда плохой – не любит. А сын: «А я тебя всегда люблю».

— Автор предложил мальчику поделить работу: он купит пряник, а мальчик съест. Так и сделали. Оба получили большое удовольствие.

— Мальчик убегает от сторожа и предупреждает, что надо бежать, а не то натреплют уши.

— О спектакле МХТ «Доктор Штокман» в Питере в 1901 году, вскоре после разгона демонстрации студентов у Казанского собора.

— Букеты. В учительской выясняется, что старый учитель давно в Киеве ухаживал за другой учительницей. С трудом её узнал. Она сказала, что не знала его. А он её посылал каждый день розы через своего друга. Но, оказалось, что он говорил, что это от него, а не от друга.

— Супруги (пунктирный портрет). Пустяшные разговоры со знакомыми мужа и жены.

— О Волошине в Коктебеле. Его взаимоотношения с местными благоустроителями и исправником.

— О встрече с профессором Лесгафтом во время учебы в университете и присутствии на его похоронах в Египте.

— О сектанте, который до революции избил какого начальника, отсидел. Секта его отвергла. Потом при керенщине сказал речь против войны. Его обозвали большевиком. Стал большевиком.

— Случай с шофёром, который, чтобы не задавить малышей, свернул в овраг и перекалечился.

— Плохое чтение рассказа «В мышеловке», народ ничего не слышит. Отдельные цитаты публику останавливают.

— Про то, как приводили в порядок сельскую библиотеку в крымской деревне.

Княгиня (1942) История о девушке, которую выдали замуж за старого князя-развратника. И больше всего за это билась некая помещица, которая боялась, что её сын влюбится в эту девушку.

Всю жизнь отдала (1943) Мать всю жизнь отдала на выращивание эгоиста, который сейчас выселяет её из комнаты.

В общем, творчество Вересаева довольно интересно. Неожиданно интересно. Особенно после прочтения ранних рассказов. Но постепенно он как бы раскручивает свой талант. И странно, что сейчас он фактически забыт. А ведь в прошлом году было 150 лет со дня его рождения. Не помню, чтобы год назад это как-то отмечалось. Может быть, дело в его биографии?

Но об этом чуть позже. А сейчас я хочу сказать о том, с чего начал. Со «Спутников Пушкина» (1937). Несмотря на то, что многие считают эту книгу главным произведением Вересаева, я не стал её перечитывать (а читал ли я её раньше?) и писать свои комментарии. Я её, конечно, пролистал и понял, что это не художественная литература и даже не литературоведение (литература от литературы), а рассказы о людях того времени. То есть это не Вересаев и даже не о нём. Хотя он проделал огромную работу, поднял множество источников, отфильтровал недостоверные сведения знакомых Пушкина, изложил это всё прекрасным языком. Кстати, каких-то подробностей о любовных похождениях я не заметил. Выпустил книгу Вересаев к 100-летию со дня смерти поэта, отмечавшегося тогда очень широко. И, наверное, это действительно его главный труд. Но я, всё- таки, не считаю это художественной литературой. Это книга о нашем великом поэте и его современниках. Вот когда я «доеду» до Пушкина (это будет в путешествии 2003 года к юго-востоку от Москвы, в Болдино), вот тогда я обращусь к «Спутникам Пушкина».

А пока я перейду к биографии Вересаева.

Так что Вересаев – не классик, но хороший писатель. И я не жалею времени, которое потратил на чтение его произведений. Для чтения я рекомендовал бы вещи, начиная с 1900 года (смотри мои комментарии в хронологическом порядке).

Викентий Вересаев. Из «Записок врача»

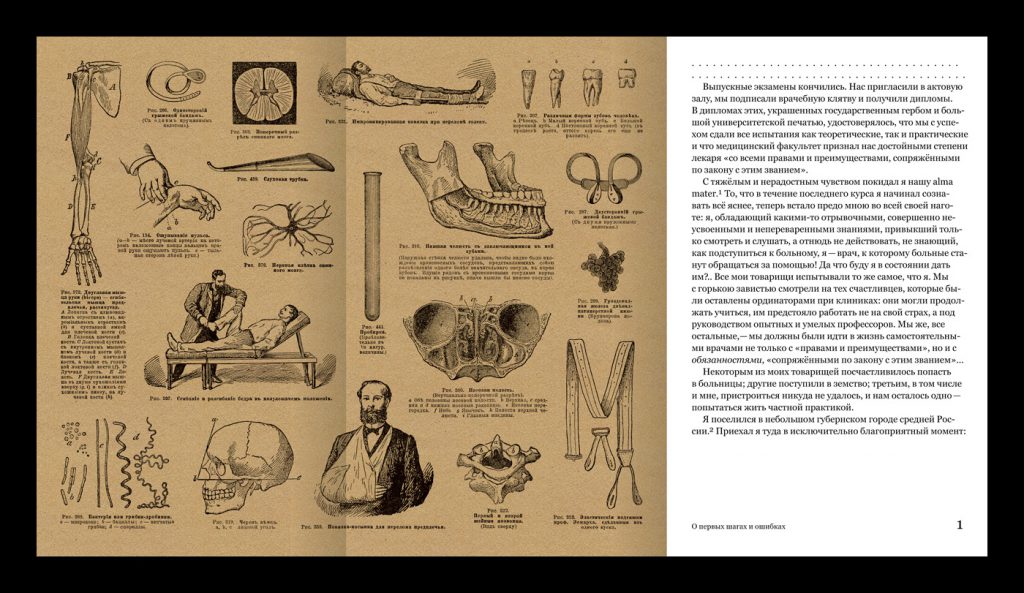

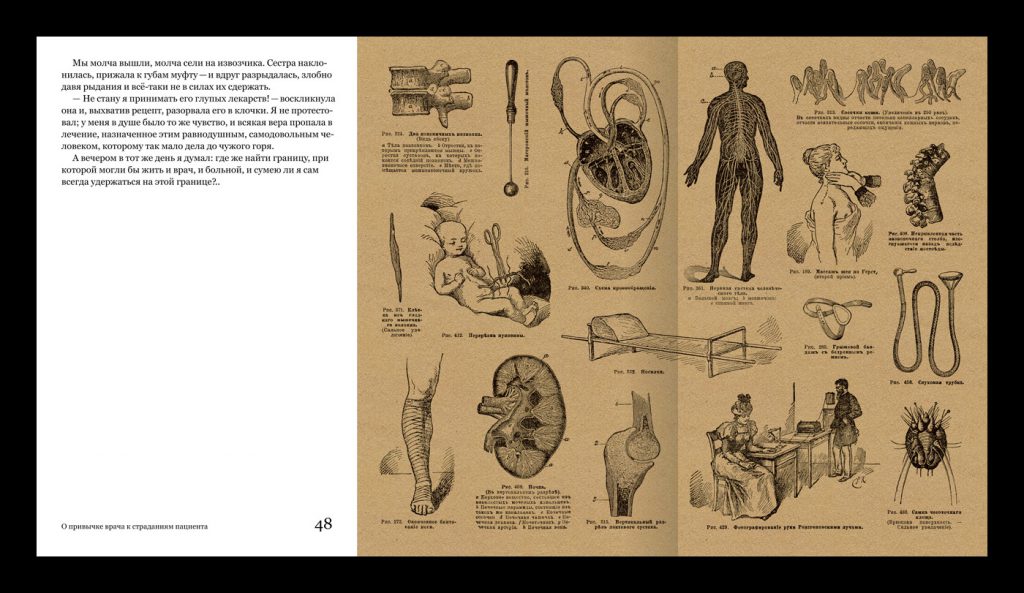

«… я думал, где же найти границу, при которой могли бы жить и врач, и больной, и сумею ли я сам удержаться на этой границе». В серии «Старая тульская аптека» к печати готовится брошюра «Викентий Вересаев. Из «Записок врача».

В новом издании – иллюстрации из медицинских книг XIX века и наиболее яркие фрагменты честной повести Вересаева о медицине, системе здравоохранения и врачебной этике. Составитель, дизайн, примечания – Алексей Домбровский.

Другие события

Похожие записи

Три плаката графического дизайнера Алексея Домбровского, сделанные для выставок ТИАМа, отобраны для участия в Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая…

2 августа отмечает день рождения замечательный человек, типограф, графический дизайнер, внимательный исследователь — Алексей Домбровский! Афиши наших выставок, серия брошюр…

Аптека 150 лет назад. Продолжение За последние месяцы каждый из нас часто бывал в аптеке и рассматривал множество стандартных коробочек…

Представляем анимационный фильм «Неприступный астроном», созданный специально для ТИАМа. В основе сюжета – слегка детективная и слегка трогательная история тульского…

В 2012 году Тульский историко-архитектурный музей поселился в самом центре города в двух домах, которые вскоре получили «исторические имена» своих…

Всероссийская акция «Ночь музеев» в ТИАМе начнётся на нашем YouTube-канале в 19:00 продлится и до 21:15. За это время мы…

Продолжаем праздновать день рождения Алексея Степановича Хомякова, теперь по новому стилю! 13 мая в 19.00 приглашаем на онлайн-лекцию философа, директора…

Готовится к печати сборник «Три стихотворения Алексея Хомякова в переводе Уильяма Палмера». В 1844 году дьякон англиканской церкви Уильям Палмер…

Конец XIX века, в Туле вспыхивает эпидемия. Тысячи людей с тошнотой, рвотой, лихорадкой, судорогами и другими неприятными симптомами заперты в…

Мы подготовили к печати ещё одну книжечку из серии «Старая тульская аптека». Хроника чумной эпидемии 1770—1772 годов глазами очевидца. Случайно…

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей» (МБУК «ТИАМ»)

300041, Тула, проспект Ленина, 25, 27 (проезд городским транспортом до остановки «улица Каминского»)

Экспозиции открыты:

среда-суббота с 10.00 до 19.00,

воскресенье с 11.00 до 19.00.

Санитарный час с 14.00 до 15.00.

По вопросам заказа экскурсий можно обращаться по телефону :

Дом Белявского

Дом Крафта

Филиалы:

Усадьба А. С. Хомякова

Музей обороны Тулы

Тула. Викентий Вересаев

О Вересаеве мне было известно только то, что он написал книгу «Спутники Пушкина», где описывались любовные похождения великого поэта. Но оказалось, что он ещё писал романы, повести и рассказы.

Следуя принципу, использованному при рассказе о Тургеневе, я сначала прочитаю эту литературу, а потом уже углублюсь в биографию Вересаева.

Вересаев оказался плодовитым автором. Он писал рассказы, повести и даже романы, не имеющие к Пушкину никакого отношения. Пушкинистом он стал только к концу жизни. Так что рассмотрим сначала его произведения художественной литературы.

Ранние рассказы Вересаева, в основном, бытописательного характера. И грустные. Язык постепенно улучшается. Но, конечно, до тургеневского ещё далеко.

Записки врача (1900) Рассказ Вересаева об обучении в университете, о работе в губернском городе средней России, частная практика, разочарование своими возможностями, навыками, которые он не получил в процессе обучения (не было практики лечения и операций реальных больных), отъезд в Питер «доучиваться», курсы не годятся – там тоже только показывают. Поступление в больницу без жалования, тоже частная практика, наконец, получение жалования, но, всё равно, нищенское существование. Подводит итог своей семилетней врачебной работе. Размышления о медицине, её месте в жизни общества. О влиянии вредных условий жизни и труда на здоровье. О влиянии медицины на ослабление естественного отбора, когда слабые, которые умерли бы, выживают и продолжают линию ослабления, в результате чего человечество вырождается (об этом говорил перед смертью Дарвин). О том, что студенты учатся на больных, и в случае смерти обязательно делают вскрытие, невзирая на протесты родных. О стыдливости женщин при осмотрах. Об ошибках медиков, реальных и мнимых. О травле в печати. Об отношении больных и родственников к врачам – от обожания до ярой ненависти. О самоубийствах среди врачей. О появлении сообщений о новых препаратах и способах лечения, которые вскоре оказываются ошибочными. О бесчеловечных опытах на людях, причём об этом сообщается без всякого стеснения. О том, что врачу не нужно принимать близко к сердцу страдания больного, иначе сойдёшь с ума. Об оплате услуг врача. Часто это вызывает чувство унижения. Но в то же время, о нищенском положении врачей. О несправедливости отношения к врачебным ошибкам. О необходимости врачам объединиться в борьбе за свои права. И, видимо, всем против общественного строя. Несмотря на такое название, здесь излагаются многие принципиальные вопросы положения врачей в царской России и о том, что должно быть.

К жизни (1908) Где-то в первой трети – какая-то бурная жизнь: агитация, забастовки, речи перед рабочими, расстрел демонстрации, черносотенцы. Речи на собраниях, споры. Промелькнул даже какой-то социал-демократ, даже большевик. В общем, жизнь кипит. Это, видимо, революция 1905 года где-то в большом губернском городе. А потом революционный запал пропал. Забастовки кончились. И герой стал копаться в себе, искать смысл жизни. И так всё стало занудно. Андреевщина. Потом какой-то безумный роман с женщиной. Разрыв. Опять поиски жизни. Она оказалась в природе, в жизни её растений, козявок, птиц. Всё это можно было бы написать в пять раз короче, без занудства.

Поначалу мне показалось, что с 1908 по 1915 годы в творчестве Вересаева был какой-то провал. Но, на самом деле, в эти годы он работал над книгой «Живая жизнь» (1910-14) о творчестве Достоевского и Толстого, а также Ницше. Это был период реакции и упадка в революционном движении в России. В предисловии написано, что Вересаев считал эту книгу «одним из самых дорогих произведений в своем творчестве». Я прочитал несколько глав и про Достоевского, и про Толстого, и понял, что Вересаев относит термин «живая жизнь», в основном, к Толстому, а не к Достоевскому. Мне не понравился стиль произведения, который, кстати, проявился и дальше в его литературоведческих вещах. Цитата – цитата – цитата – мысль Вересаева. Затем другие цитаты и опять мысль автора, но уже другая. То есть, если убрать цитаты, то будет какой-то рваный текст, скачущие мысли. Но не это является причиной, по которой я не стал читать и анализировать это произведение. Это не художественная литература, а литературоведение, литература от литературы. Возможно, мне это будет интересно, когда я буду рассказывать о Толстом (это будет в этом же путешествии «К югу от Москвы») или Достоевском (это путешествие 2004 года по северо-западному кольцу). А сейчас я продолжу о художественной литературе Вересаева.

В тупике (1923) Роман о гражданской войне в Крыму. Семья бывших революционеров, бежавшая от красного террора. Все боролись с царизмом, сидели в тюрьмах и на каторге. Но те порядки, которые насаждались большевиками, они не принимают. Хотя одна дочь – коммунистка (с ней отец не хочет иметь дела), а вторая после ухода белых работает в системе народного образования и всё время спорит со сторонниками террора. Отца большевики арестовывают, перед возвратом белых вывозят на расстрел, но знакомый его отпускает. После возврата белых первую дочь расстреливают. Мать убивают случайным выстрелом пьяные солдаты. Отец в итоге умирает, а вторая дочь уезжает в неизвестном направлении. Несмотря на то, что в романе высказываются все точки зрения на происходящее, получается, действительно, какой-то тупик. Все не правы. Причём, красные даже более неправы, чем белые. И что делать – непонятно? Никакой справедливости в победе большевиков нет. Читается роман легко, написан хорошим языком Вересаева, но после прочтения – грусть и тоска безысходная. Будто написано не в 1923 году, а 70 лет спустя, уже в «демократической» России.

Московский литературно-художественный кружок (1937) О Московском литературно-художественном кружке, который существовал до революции на Дмитровке в нынешнем здании прокуратуры. Там проходили всевозможные вечера, дискуссии. Там бывали все знаменитости. На третьем этаже всю ночь было казино, за счёт которого и существовал это кружок. На одно из собраний, посвящённое глубокому моральному падению современной литературы, приехали из Питера Андрей Белый, Мережковский. Но все их доводы разбил Скворцов-Степанов, приглашённый Вересаевым.

Невыдуманные рассказы о прошлом. Маленькие зарисовки из жизни в разные годы в разных местах (с начала века до 30-х годов).

— Случай на Хитровом рынке. Как из «Москва и москвичи» Гиляровского.

— Проклятый дом. Ужастик.

— Фирма. Плохой отзыв какого-то купца о романе «Воскресенье» Толстого.

— С опозданием. Несчастный случай с перевозкой ящиков.

— Парикмахер по собачьей части. Рассказ собачьего парикмахера о казусах его профессии.

— «Бог соединил». О женщине, которую бросил муж, её выгнали из дома, потом она много мыкалась, а муж стал приставать, чтобы она дала развод, но она говорила, что их соединил бог.

— У нестарой бабы с шестью детьми умер муж, и она проклинает бога, что он (бог) совсем выжил из ума – надо было взять кого-то другого.

— О том, что вера помогает излечиться от всех болезней. Неважно, от святых мест, или от других.

— На деревенском базаре. На базаре бестолковый разговор о поросятах.

— На пожарище. О пожаре, который уничтожил всю деревню. Как народ пытался спасти что-то, но всё сгорело.

— Мальчик Юра говорит, что его батюшка в церкви называет Георгий, значит он по батюшке Георгий, хотя его отец Сергей.

— Мальчик говорит, что шофёрам платить не будут.

— Мать говорит, что любит сына, когда он хороший, а когда плохой – не любит. А сын: «А я тебя всегда люблю».

— Автор предложил мальчику поделить работу: он купит пряник, а мальчик съест. Так и сделали. Оба получили большое удовольствие.

— Мальчик убегает от сторожа и предупреждает, что надо бежать, а не то натреплют уши.

— О спектакле МХТ «Доктор Штокман» в Питере в 1901 году, вскоре после разгона демонстрации студентов у Казанского собора.

— Букеты. В учительской выясняется, что старый учитель давно в Киеве ухаживал за другой учительницей. С трудом её узнал. Она сказала, что не знала его. А он её посылал каждый день розы через своего друга. Но, оказалось, что он говорил, что это от него, а не от друга.

— Супруги (пунктирный портрет). Пустяшные разговоры со знакомыми мужа и жены.

— О Волошине в Коктебеле. Его взаимоотношения с местными благоустроителями и исправником.

— О встрече с профессором Лесгафтом во время учебы в университете и присутствии на его похоронах в Египте.

— О сектанте, который до революции избил какого начальника, отсидел. Секта его отвергла. Потом при керенщине сказал речь против войны. Его обозвали большевиком. Стал большевиком.

— Случай с шофёром, который, чтобы не задавить малышей, свернул в овраг и перекалечился.

— Плохое чтение рассказа «В мышеловке», народ ничего не слышит. Отдельные цитаты публику останавливают.

— Про то, как приводили в порядок сельскую библиотеку в крымской деревне.

Княгиня (1942) История о девушке, которую выдали замуж за старого князя-развратника. И больше всего за это билась некая помещица, которая боялась, что её сын влюбится в эту девушку.

Всю жизнь отдала (1943) Мать всю жизнь отдала на выращивание эгоиста, который сейчас выселяет её из комнаты.

В общем, творчество Вересаева довольно интересно. Неожиданно интересно. Особенно после прочтения ранних рассказов. Но постепенно он как бы раскручивает свой талант. И странно, что сейчас он фактически забыт. А ведь в прошлом году было 150 лет со дня его рождения. Не помню, чтобы год назад это как-то отмечалось. Может быть, дело в его биографии?

Но об этом чуть позже. А сейчас я хочу сказать о том, с чего начал. Со «Спутников Пушкина» (1937). Несмотря на то, что многие считают эту книгу главным произведением Вересаева, я не стал её перечитывать (а читал ли я её раньше?) и писать свои комментарии. Я её, конечно, пролистал и понял, что это не художественная литература и даже не литературоведение (литература от литературы), а рассказы о людях того времени. То есть это не Вересаев и даже не о нём. Хотя он проделал огромную работу, поднял множество источников, отфильтровал недостоверные сведения знакомых Пушкина, изложил это всё прекрасным языком. Кстати, каких-то подробностей о любовных похождениях я не заметил. Выпустил книгу Вересаев к 100-летию со дня смерти поэта, отмечавшегося тогда очень широко. И, наверное, это действительно его главный труд. Но я, всё- таки, не считаю это художественной литературой. Это книга о нашем великом поэте и его современниках. Вот когда я «доеду» до Пушкина (это будет в путешествии 2003 года к юго-востоку от Москвы, в Болдино), вот тогда я обращусь к «Спутникам Пушкина».

А пока я перейду к биографии Вересаева.

Так что Вересаев – не классик, но хороший писатель. И я не жалею времени, которое потратил на чтение его произведений. Для чтения я рекомендовал бы вещи, начиная с 1900 года (смотри мои комментарии в хронологическом порядке).