что значит капли без консервантов

Глазные капли без консервантов

С развитием технологий и научных открытий новые препараты для глаз позволяют лечить и предупреждать развитие и течение многих офтальмологических заболеваний. Но, при выборе глазных капель, важно обращать внимание не только на основной действующий компонент, но и на вспомогательные вещества, а иногда и на упаковку.

Если флакон не предполагает специальной конструкции, препятствующей попаданию патогенных микроорганизмов и воздуха, то производители лекарственных средств по санитарным требованиям обязаны включать в состав капель консерванты, такие как борная кислота, тетраборат натрия. хлорид полидрония, цетримид, бензалкония хлорид и другие.

Токсический эффект консервантов зависит от вида консерванта и его концентрации. Некоторые производители выпускают растворы в специальных флаконах, конструкция которых препятствует попаданию внутрь патогенных микроорганизмов и воздуха. Благодаря такому решению, можно не прибегать к добавлению консервантов в состав капель. Другие производители выпускают свои растворы в одноразовой упаковке, они рассчитаны на однократное закапывание содержимого в оба глаза и не предполагают многоразового использования в течение дня. Их называют «юнидозы» (unidose) или тюбик-капельницы.

Показания к применению

Капли глазные без консервантов рекомендуется применять:

Есть мнение, что некоторые виды консервантов могут накапливаться в организме, способствуя повреждению клеток и тканей. С учётом того, что строение человеческого глаза достаточно хрупкое, стоит обратить внимание на то, что длительный контакт глазной поверхности с консервирующими веществами может негативно отразиться на здоровье глаз и осложнить течение некоторых глазных болезней, таких, как глаукома, катаракта.

Почему нужно выбирать увлажняющие капли без консервантов

Одним из последствий длительного применения глазных капель с консервантами является развитие синдрома «сухого глаза». Консерванты, входящие в состав многих глазных капель, способствуют:

Глазные КАПЛИ от усталости и покраснения глаз

Постоянные зрительные нагрузки причиняют дискомфорт, способствуют развитию близорукости и прочих заболеваний органов зрения. Чтобы избежать этого, используются глазные капли от напряжения и усталости глаз, которые выписывает офтальмолог.

Симптомы усталости и напряжения глаз

Длительная работа за компьютером, чтение при плохом освещении или в движущемся транспорте вызывают симптомы усталости:

Большим зрительным нагрузкам подвержены люди определенных профессий: ювелиры, художники, швеи, водители, программисты и др. Поэтому им в первую очередь стоит обратить внимание на первые симптомы.

Назначение и противопоказания

Капли для глаз от усталости нельзя назначать себе самостоятельно, поскольку усталость от зрительной работы может вызываться:

Кроме того, у многих препаратов есть противопоказания, поэтому их нельзя выбирать самостоятельно. Если в процессе обследования не будет выявлено серьезных нарушений, то врач назначит препараты от усталости и покраснения.

Самому капли можно купить лишь в тех случаях, когда дискомфорт возникает изредка, и связан именно с длительной работой за компьютером или сосредоточением на мелких деталях. При этом серьезных патологий у человека не было выявлено патологий органов зрения.

Капли для глаз противопоказаны при беременности, грудном вскармливании, индивидуальной непереносимости. Кроме этого, у каждого препарата имеется свой список противопоказаний, о которых вы можете узнать из описаний медикаментов.

Сравнительная таблица

В таблице представлен рейтинг капель от усталости глаз для взрослых и детей, который основан на мнении наших врачей и отзывах на стронних площадках.

Не все глазные капли одинаковы

Профессор Кристин Перслоу (Christine Purslow) объясняет, как компоненты глазных капель влияют на их свойства, и дает практические рекомендации по их применению

Введение

Каждый пятый взрослый жалуется на хроническую сухость глаз, а еще больше людей испытывают симптомы сухости периодически, что объясняет растущий спрос на компетентную помощь и доступные глазные препараты. В одном исследовании [1] 19 % респондентов использовали безрецептурные препараты от сухости глаз минимум пять раз в неделю, однако 69 % взрослых респондентов, имеющих симптомы, не обращались за профессиональной медицинской помощью. Еще хуже то, что 63 % из тех, кто пользовался каплями, не считали их эффективными!

По самой скромной оценке, число людей, имеющих проблему сухости глаз, в Великобритании составляет около 11 млн, поэтому, чтобы давать эффективные, уверенные рекомендации, важно понимать отличительные особенности современных препаратов. В настоящей статье рассматривается физиология синдрома сухого глаза и представлены ключевые принципы, которые необходимо учитывать и понимать при выборе капель от сухости глаз.

Предпосылки

Распространенность синдрома сухого глаза среди взрослого населения старше 40 лет в западных странах составляет около 20 % [2] и увеличивается с каждым десятилетием жизни, причем это одна из самых распространенных жалоб, связанных с глазами, у людей пожилого возраста [3, 4]. Симптомы варьируют от умеренного раздражения и дискомфорта до изнуряющей боли. В действительности бремя и воздействие на качество жизни синдрома сухого глаза сопоставимы со стенокардией [5].

Кроме того, нарушение зрения, возникающее в результате аномалий слезной пленки, часто недооценивается, при этом пациенты с синдромом сухого глаза в три раза чаще жалуются на проблемы при выполнении различных зрительных задач [6] и могут иметь замедленное время реакции при вождении [7]. Все больше людей молодого возраста обращаются к специалистам с симптомами сухости глаз, возможно, из-за того, что при концентрации внимания, например, при работе за компьютером частота мигательных движений сокращается вдвое, а если они носят контактные линзы, то половина из них будет жаловаться на симптомы сухости при ношении контактных линз [8], особенно ближе к концу дня [9].

Синдром сухого глаза и его замкнутый круг

Рис. 1. Упрощенная структура слезной пленки (не в масштабе)

Изображение предоставлено компанией Thea Pharmaceuticals

Стабильность слезной пленки, обуславливающая повышенную испаряемость, является самой распространенной современной причиной синдрома сухого глаза. Истинный дефицит объема вырабатываемой слезы составляет менее 20 % всех случаев синдрома сухого глаза и связан с такими состояниями, как синдром Шегрена, или является побочным эффектом ряда лекарственных препаратов, таких как диуретики, бета- блокаторы и антигистаминные средства.

Однако независимо от пускового механизма возникающий в результате хронический эффект заключается в том, что оставшаяся слезная жидкость становится «концентрированной», увеличивается ее осмолярность, что, в свою очередь, вызывает воспаление и оказывает негативное воздействие на микроворсинки и вырабатывающие муцин клетки на поверхности глаза. Это еще больше дестабилизирует слезную пленку, создавая так называемый порочный круг синдрома сухого глаза, что усиливает и обостряет воспаление, которое не проходит непосредственно после устранения пускового механизма.

Чем более хронический характер приобретает состояние, тем больше вероятность развития воспаления поверхности глаза и тем острее требуется вмешательство. Цель любого лечения заключается в устранении пускового механизма и облегчении симптомов за счет выбора тех продуктов, которые разрывают этот замкнутый круг в его ключевых точках (рис. 2). Фактически лечение сухого глаза заключается все больше и больше в лечении поверхности глаза, а не в замещении слезной жидкости.

Рис. 2. Мероприятия, разрывающие замкнутый круг синдрома сухого глаза

Что входит в состав глазных капель?

Важно отметить, что сочетание различных физических свойств, их поведение in vivo (которое часто отличается от in vitro) плюс индивидуальные факторы пациента, такие как мигательные движения, – вот что определяет эффективность или необходимость продукта, а также предпочтение одного продукта другому. Основные представляющие интерес компоненты кратко представлены ниже.

Мягчительные средства

Полимеры, действующие как мягчительные средства, включаются в состав раствора для увеличения массы слезной пленки и «сглаживания» поверхности глаза. Многие из традиционных продуктов и более ранних составов содержат в качестве основного компонента полисахарид: карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) или гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ). Другие основаны на синтетическом поливиниловом спирте (ПВС), и поливинилпирролидоне (ПВП), и полиэтиленгликоле (ПЭГ), имеющем большую влагоудерживающую способность, чем КМЦ и ГПМЦ.

Более современные продукты также могут содержать эти ингредиенты, однако их основной компонент, как правило, способствует нормальной осмолярности, что позволяет им лучше имитировать свойства слезной пленки под воздействием усилия сдвига, – это обычно гиалуроновая кислота и гидроксипропилгуар (о нем см. ниже).

Несколько слов о вязкости

Можно подумать, что чем больше вязкость глазных капель, тем дольше их действие на глазу пациента. Однако строгие клинические данные, которые подтверждали бы идею о том, что незначительные различия в отношении данного эффекта между представленными на рынке глазными каплями имеют значение, отсутствуют. При использовании гелей, имеющих гораздо более высокую вязкость, мы видим наглядный эффект, однако небольшие различия между жидкими препаратами могут быть слишком несущественными, чтобы быть заметными. Одним из объяснений может служить то, что мигательные движения очень быстро восстанавливают исходную вязкость слезной жидкости, поэтому требуется провести дополнительную работу, чтобы определить оптимальную вязкость жидких капель.

Контроль тоничности: электролитный фактор

Электролиты в составе слезной жидкости, такие как калий, натрий, бикарбонат и магний, имеют важнейшее значение для поддержания тоничности раствора, а также для сохранения бокаловидных клеток [10]. Электролитный дисбаланс и/или избыток электролитов запускает воспалительный ответ на поверхности глаза.

Некоторые глазные капли в немалой степени соответствуют этому природному балансу или даже устраняют дисбаланс, однако у большинства из них гипертонический, а не желаемый гипотонический состав. Раствор должен иметь существенно более низкое осмотическое давление относительно гиперосмолярности жидкости в сухом глазу, чтобы оказывать желаемое воздействие.

Консерванты

Наиболее часто используемыми консервантами является бензалкония хлорид (БАХ) и одно из его производных – поликватерниум- 1 (поликвад). Оба – чрезвычайно эффективные типы очищающих средств, однако токсическое действие БАХ подробно описано в литературе. По мере роста осведомленности о том, какие проблемы он может вызывать, особенно у пациентов с глаукомой, применяющих несколько видов капель одновременно, на рынке появляется все больше растворов, в состав которых не входят консерванты.

Буферные вещества

Буферные вещества используются для поддержания pH слезы (около 7,4 ед. pH) и предотвращения жжения при инстилляции. Использование фосфатов в качестве буфера в глазных каплях является спорным с учетом рекомендаций Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency) от 2012 года, согласно которым для сохранения здоровья поверхности глаз рекомендуются лекарственные средства, не содержащие фосфатов. Это особенно актуально при тяжелом поражении поверхности глаз, однако некоторые производители лекарственных средств разумно избегают применения фосфатных буферов в безрецептурных и рецептурных препаратах, используя альтернативные вещества, такие как цитратные буферы.

Липиды в составе глазных капель

Учитывая то, что большинство случаев сухости глаз обусловлены усиленным испарением слезной пленки, появление растворов для ухода за ними на основе липидов или содержащих липидный компонент является логичным, однако следует помнить, что это довольно слабая замена природному продукту мейбомиевых желез: выделяемый ими секрет – чрезвычайно сложная комбинация жирных кислот, их спиртовых производных, стеринов, эфиров стеринов и триглицеридов. Необходимая схема ухода за веками, предусматривающая прогревание, массаж и очищение, является самой эффективной стратегией для большинства пациентов.

Какими будут идеальные глазные капли?

Они будут:

• оказывать положительное воздействие на поверхность глаза;

• защищать поверхность глаза от гиперосмолярности;

• повторять естественные свойства слезной пленки;

• обеспечивать долгосрочное облегчение симптомов;

• просты и удобны в применении.

Рекомендации пациентам по выбору лучшего раствора

В прошлом выбор капель от сухости глаз был ограничен лубрикантами. Как правило, это были капли на основе производной целлюлозы, содержащие бензалкония хлорид в качестве консерванта, или мазь на основе ланолина; оба средства оказывали смягчающее действие, обеспечивая лишь кратковременное облегчение. За последние 20 лет произошел существенный прорыв в составе лекарственных средств, главным образом за счет повсеместной доступности более современных продуктов, классифицируемых как «медицинские изделия» или «косметические средства». Однако будет ошибочным полагать, что лекарственные формы стали менее сложными или эффективными, чем продукция, длительное время находящаяся на рынке; во многих случаях верно обратное.

Лучшие продукты должны максимально обеспечивать следующее: влиять как на тоничность, так и на стабильность слезной пленки и защищать поверхность глаза от иссушения между мигательными движениями.

Вот пять простых принципов выбора наиболее эффективных капель, разрывающих как можно больше звеньев порочного круга:

1. По возможности избегайте консервантов. При малой дозировке отсутствие консервантов, особенно бензалкония хлорида, имеет большее значение, чем активный ингредиент. Отрицательное воздействие этого типа консерванта на поверхность глаза широко известно [11, 12]. Даже другие, распадающиеся после инстилляции консерванты не всегда полностью рассеиваются в сухом глазу с низким объемом слезной жидкости [1]. Если пациент принимает также для лечения глаукомы другие содержащие консерванты топические медицинские препараты, то еще более важно использовать не содержащие их лекарственные препараты от сухости глаз.

2. Выбирайте раствор с достаточно низким осмотическим давлением. Это поможет устранить повышенную осмолярность слезной жидкости в сухом глазу [13, 14], которая является основной движущей силой воспаления. Это может быть особенно полезным для пациентов, жалующихся на ощущения жжения и рези [15].

3. Выбирайте продукты, которые содержат ингредиенты, повторяющие вязкоэластичные свойства слезной пленки под воздействием сил сдвига (неньютоновское поведение). Естественным выбором в качестве компонента, регулирующего вязкость, будет гиалуроновая кислота (ГК) или ее натриевая соль. Имея структуру цепей полисахарида, повторяющую строение губки, удерживающую воду и замедляющую испарение при попадании в водный раствор, она является превосходным природным лубрикантом в организме человека. Гидратированная ГК может содержать до 1000 раз больше воды, чем ее собственный вес, что обеспечивает усиленное увлажнение поверхности глаза.

Многие клинические исследования демонстрируют превосходство над традиционными производными целлюлозы, ПВА и т. д. Например, концентрация 0,1 % является минимально необходимой концентрацией для удлинения времени разрыва слезной пленки [16]. Известно, что в гипотонических растворах ГК улучшает жизнеспособность эпителиальных клеток роговицы и конъюнктивы [16, 17], а при долгосрочном применении уменьшает поражение поверхности глаза [18]. У пациентов, пользующихся содержащими консерванты глазными каплями для лечения глаукомы, симптомы синдрома сухого глаза лучше купировать с помощью не содержащего консервантов 0,18 %-го раствора гиалуроната натрия, чем с помощью 0,3 %-го раствора ГПМЦ или декстрана [19].

Альтернативой, получаемой из древесины тропических деревьев, является гидроксипропилгуар (ГПГ) – ингредиент, действующий подобно желирующему веществу при контакте со слезой. Он обладает свойствами, аналогичными свойствам слезной пленки.

Оба этих «умных» ингредиента также демонстрируют мукоадгезивные свойства, покрывая поверхность глаза за счет взаимодействия с муциновым слоем. Помимо ГК или ГПГ в составе могут также присутствовать более традиционные ингредиенты, такие как производные целлюлозы, ПЭГ, ПВА, действующие как адъюванты, в целях улучшения времени удержания.

4. Выбирайте ингредиенты, защищающие поверхность глаза. Молекулы таких веществ, как трегалоза, защищают эпителиальные клетки роговицы от гибели в результате высыхания [20, 21] и обеспечивают устойчивость к высокой осмолярности, оберегая белки и мембраны от денатурации [22, 23]. Известно, что трегалоза защищает клетки роговицы перед проведением операции по методу ЛАСЕК [24]. Другие осмопротекторы – это L- карнитин и эритритол по отдельности или в комбинации.

5. Наконец, необходимо учитывать то, как пациент будет использовать продукт. Выбирайте флаконы, которые удобно сжимать, или капли в разовой упаковке – для закапывания разных капель требуется приложить разное давление. Глазные капли редко бывают легкими в применении – убедитесь в том, что пациент точно знает, как ими пользоваться, перед тем как он покинет ваш кабинет.

Заключение

Существует огромный выбор увлажняющих капель, однако можно сопоставить этиологию с научными положениями, лежащими в основе состава этих современных продуктов. В более сложных случаях можно порекомендовать комплексный подход, предусматривающий уход за веками, применение препаратов искусственной слезы и правильное питание.

К. Перслоу,

перевод Т. А. Полунина, журнал «Современная оптометрия», 2/2016

Бесконсервантная терапия глаукомы

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней»

В руководстве представлен информационный материал, включающий аналитический обзор специальной литературы и данные автора, касающиеся медикаментозного лечения глаукомы. Основной акцент сделан на бесконсервантную терапию, что особенно важно в связи с проблемой местных нежелательных явлений, проявляющихся прежде всего в форме синдрома «сухого глаза».

Основная цель лечения глаукомы — сохранение зрительных функций при удовлетворительном качестве жизни — предусматривает комплексный подход к терапии этого заболевания. Эффективной и доказанной стратегией в этом подходе к лечению глаукомы является снижение внутриглазного давления до уровня безопасного, при котором могут быть созданы условия для сохранения зрительных функций.

Весь диапазон нормального внутриглазного давления, по предложению профессора В.Н. Алексева с соавт., можно разделить на три зоны: зона низкой нормы (10-14 мм рт.ст., и таких пациентов примерно 21%), зона средней нормы (15-17 мм рт.ст., таких пациентов 73%) и зона высокой нормы (18-21 мм рт.ст., таких пациентов 6%). Такое деление условное, но оно является хорошим ориентиром для практических врачей.

Первичная открытоугольная глаукома, являясь хроническим неизлечимым заболеванием, требует рационального длительного лечения и систематического контроля за качеством лечения. Современные достижения медицины и фармакологии позволяют офтальмологам в большинстве случаев добиваться стабилизации глаукомного процесса путем достижения безопасного уровня внутриглазного давления посредством систематического применения местной гипотензивной терапии.

Как правило, лечение больных глаукомой начинают с назначения препаратов местного гипотензивного действия. При этом следует учитывать ряд общепринятых принципов, выполнение которых позволит сделать лекарственную терапию наиболее эффективной и безопасной.

Важно на старте лечения достичь максимального снижения офтальмотонуса, что в бóльшей степени снизит риск прогрессирования глаукомы. Это тем более важно, когда речь идет о продвинутых стадиях заболевания и когда степень снижения внутриглазного давления должна быть не менее 30-40% от исходного уровня. Глаукома предполагает длительное лечение, и в этом случае, учитывая комплаентность и приверженность пациента лечению, наиболее предпочтительным вариантом является монотерапия, позволяющая сохранять качество жизни больного.

С тактической точки зрения оправдано назначение препарата с уже доказанной эффективностью и хорошей переносимостью. Не менее важно при выборе любого препарата учитывать его механизм действия, противопоказания, побочные явления, удобство применения. Все это также рассматривается с позиции приверженности больного лечению.

После верификации диагноза глаукомы врач делает выбор в пользу того или иного лекарственного средства, снижающего внутриглазное давление, принимая во внимание ряд факторов: длительность заболевания, возраст пациента, скорость прогрессирования глаукомной оптической нейропатии, исходный уровень офтальмотонуса, стадию заболевания, соматический статус пациента и т.п. Правильная оценка клинической ситуации очень важна, так как она поможет врачу добиться максимальной эффективности и безопасности. Под эффективностью в данном случае следует понимать снижение офтальмотонуса до уровня индивидуальной нормы (давление цели) с минимальными суточными колебаниями его значений. Безопасность предполагает минимум нежелательных явлений местного и системного характера.

Число местных гипотензивных лекарственных средств, находящихся в арсенале врачей-офтальмологов, в настоящее время довольно велико. Все препараты местного гипотензивного действия делят на средства первого и второго выбора. К препаратам первого выбора относят тимолол малеат, латанопрост, травопрост, тафлупрост.

К препаратам второго выбора относят бетаксолол, бринзоламид, дорзоламид, бримонидин, пилокарпин, проксодолол. Это деление условно, и право выбора стартового препарата остается за врачом, который учитывает конкретную клиническую картину. Фармакологический принцип деления применяемых для местной гипотензивной терапии препаратов основан на механизме их действия:

– лекарственные средства, улучшающие отток внутриглазной жидкости: (простагландины и М-холиномиметики (парасимпатомиметики));

– лекарственные средства, уменьшающие продукцию внутриглазной жидкости: адреноблокаторы (бета-блокаторы, альфа- и бета-адреноблокаторы); ингибиторы карбоангидразы; альфа2-адреномиметики.

Одним из наиболее частых и представляющих большую проблему, особенно в контексте длительной медикаментозной терапии глаукомы, является синдром «сухого» глаза (ССГ).

Достаточно часто у пациентов с глаукомой на фоне длительного применения антиглаукомных капель отмечают развитие ССГ с разной степенью выраженности токсико-аллергического конъюнктивита. Большинство исследователей связывают развитие подобных состояний с воздействием на ткани глазной поверхности консерванта, содержащегося в гипотензивных препаратах.

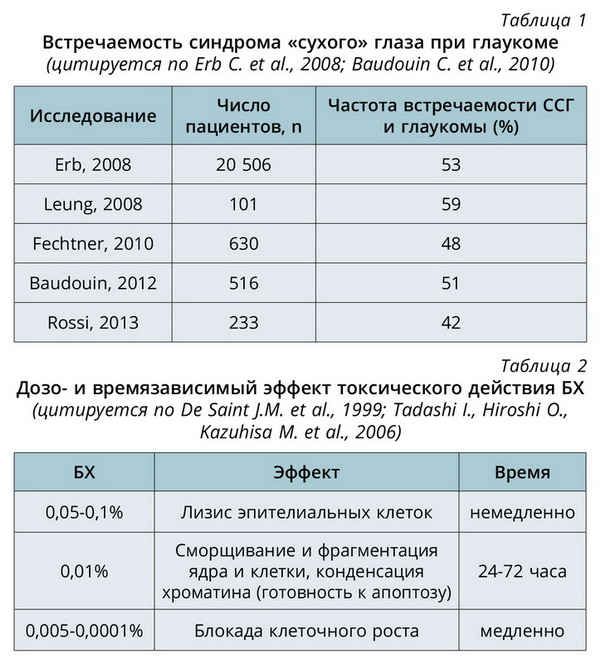

По данным C. Erb et al., (табл. 1), обследовавшего более 20 тыс. пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) из 900 центров Германии, ССГ чаще встречается у женщин, страдающих ПОУГ, чем у мужчин с той же патологией (56,9 против 45,7%); при псевдоэксфолиативной глаукоме, чем при простой и пигментной; при использовании трех и более антиглаукомных препаратов; у больных с длительным «стажем» глаукомы. E. Leung et al. среди пациентов с ПОУГ обнаружили ССГ в 59-61% (в зависимости от использованных методов диагностики) и показали, что капли, содержащие консервант, в 2 раза чаще вызывают изменения роговицы. Учитывая непрерывный рост числа больных глаукомой (по данным H.A. Quigley et al., прогноз на 2020 г. составляет 79,6 млн человек), а также тот факт, что немало пациентов используют 2 и более гипотензивных препарата, что связано с ежедневным неоднократным воздействием консерванта на ткани глазной поверхности, вопрос профилактики и лечения данных осложнений встает особенно остро. Нежелательные явления, связанные с местным применением препаратов, могут отрицательно сказываться на желании пациента следовать назначенному лечению (комплаентность), взаимодействии доктора и пациента и качестве жизни пациента.

Результаты исследования E.W. Leung et al., C. Erb et al. нашли подтверждение в работах отечественных ученых. Е.А. Егоров с соавт. появление признаков ССГ у больных, получавших бета-блокаторы (тимолола малеат 0,5%), отмечают в 80,1%, а при применении комбинированного препарата фотил, содержащего также пилокарпин (являющийся стимулятором слезопродукции), — только в 48,6%.

Глаукома как хроническое пожизненное заболевание требует длительного, иногда в течение многих лет, гипотензивного лечения в виде инстилляций лекарственных средств. Для эффективной терапии необходимо, чтобы побочные действия препаратов были минимальными (это способствует соблюдению пациентом назначений, непрерывности применения медикаментов и бóльшему успеху в случае возможного хирургического лечения глаукомы в будущем).

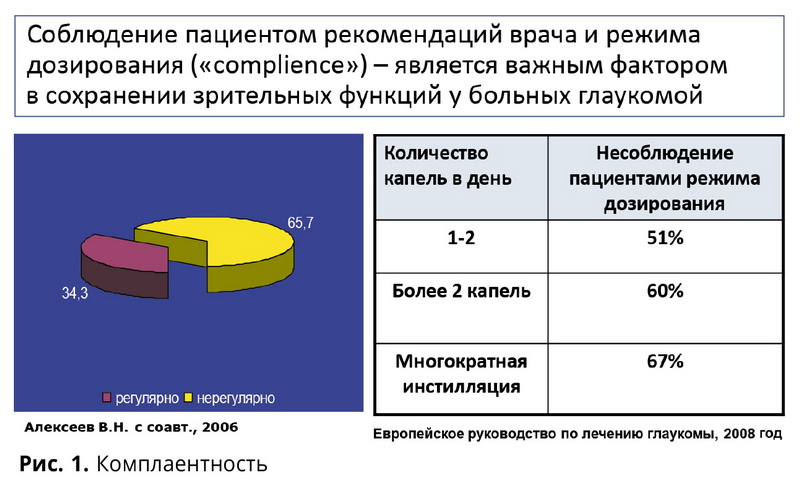

Как известно, большинство глазных капель, кроме активных агентов, содержат вспомогательные вещества и консерванты. Все они могут иметь местные и системные побочные эффекты, являющиеся, по признанию не только врачей, одним из главных барьеров на пути приверженности лечению. Многочисленные исследования показали, что длительное использование антиглаукомных капель может привести к токсическим реакциям, изменениям ткани глазной поверхности и вызвать дискомфорт. Еще в 1983 г. F.M. Wilson представил следующие данные: из всех побочных эффектов глазных капель около 13% являются реакциями на консервант и около 80% из них носят токсический характер. Появление дискомфорта после закапывания при кажущемся отсутствии положительного эффекта заставляет многих больных отказываться от регулярного применения капель. По данным G.F. Schwartz, по меньшей мере 25% больных не соблюдают предписания врачей (имеют низкую комплаентность), вызывая тем самым необоснованное усиление гипотензивного режима со стороны лечащего врача из-за ложной неэффективности назначенного лечения. Обзор результатов исследователей ряда европейских стран (Англии, Германии, Франции, Голландии) показал, что от 5 до 80% больных в той или иной мере не соблюдают режим лечения. При этом 90% врачей уверены, что более 2/3 пациентов следуют их рекомендациям. Из-за хронических болезней 57% больных испытывают физические трудности с закапыванием глазных капель (не могут прочитать название, не могут поднять флакон, запрокинуть голову, выдавить каплю и т.д.), а 69% пациентов считают, что об этих проблемах не нужно рассказывать врачу. Сходные результаты получены и отечественными учеными (рис. 1): 65,7% закапывают глазные капли нерегулярно, 20% больных считают свое лечение неэффективным или малоэффективным, а 3% больных вообще не могут назвать заболевание, по поводу которого находятся на длительном диспансерном наблюдении (Алексеев В.Н. с соавт., 2006).

Подсчитано, что до 70% пациентов, ослепших вследствие глаукомы, не соблюдали режимы приверженности лечению в той или иной степени.

Выходом из такой ситуации может быть уменьшение кратности инстилляций до 1 раза в сутки, что приведет к минимизации нежелательных явлений глазных капель. А этому в наибольшей степени соответствуют аналоги простагландинов, особенно не содержащие консервант.

Наличие консерванта в глазных каплях, несомненно, играет важную роль: предотвращает распад активного компонента и сохраняет стерильность и стабильность содержимого флакона. Так, при использовании не содержащих антибиотиков капель без консерванта бактериальная загрязненность контейнера уже через неделю составляет 19% и из содержимого чаще высевают золотистый стафилококк.

Наиболее распространенным среди консервантов является бензалкония хлорид (БХ). Он входит в состав большинства готовых лекарственных форм, применяемых для местной терапии глаукомы, включая аналоги простагландинов, бета-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы, альфа-адреномиметики.