что значит недостаточность аортального клапана

Недостаточность аортального клапана

| Рис. 11, а Иссеченный препарат аортального клапана. В одной из заслонок – крупная перфорация после перенесенного инфекционного эндокардита. |

| Рис. 11, б Иссеченный во время операции клапан аорты у больного инфекционным эндокардитом. Клапан двустворчатый, определяется недоразвитая комиссура. В одной из створок перфорация. Ткани резко отечны. |

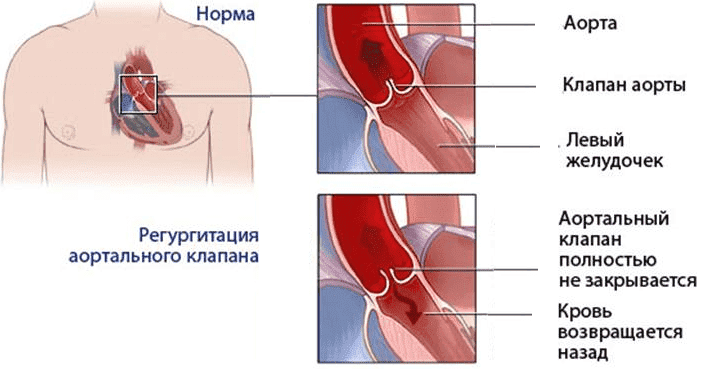

Следует отметить особенности течения остро развившейся аортальной недостаточности. Полулунные клапаны аорты несут очень большую функциональную нагрузку. В случае острого разрушения створок из-за высокого диастолического градиента между восходящей аортой и левым желудочком возникает значительная регургитация крови в диастолу через несостоятельный клапан. При этом дилатация левого желудочка возникает остро, и компенсаторные механизмы включиться не успевают. В конце концов, мощная объемная (диастолическая) перегрузка приводит к истощению миокардиальных резервов и развитию острой левожелудочковой недостаточности с последующим отеком легких и быстрым летальным исходом. Как правило, без хирургического лечения никто из пациентов с остро развившейся аортальной недостаточностью не живет более одного года от начала заболевания.

Наиболее частые жалобы на сердцебиение, одышку. В дальнейшем присоединяются боли в области сердца. Могут отмечаться неприятные ощущения усиленной пульсации сосудов шеи и конечностей, а также головокружение, обмороки.

При осмотре заметны бледность кожных покровов, синхронное с пульсацией сонных артерий сотрясение головы (симптом Мюсси), усиленная пульсация сонных артерий («пляска каротид»).

Аускультативно недостаточность аортального клапана проявляется преимущественно диастолическим шумом под устьем аорты и на верхушке сердца, а также ослаблением второго тона над аортой. При выслушивании периферических сосудов (бедренная артерия) могут определяться двойной тон Траубе и двойной шум Дюрозье. Характерным клиническим признаком гемодинамически значимой аортальной недостаточности является увеличение пульсового артериального давления за счет выраженного уменьшения диастолического и умеренного повышения систолического. Диастолическое артериальное давление при этом может снижаться до нуля, что свидетельствует о тяжелой недостаточности аортального клапана. Электрокардиографическая картина характерна выраженной гипертрофией левого желудочка с явлениями нарушения трофики миокарда. Рентгенологические данные дают представление об аортальной конфигурации сердца, а также нередко свидетельствуют о застое в малом круге кровообращения. При эхокардиографическом исследовании выявляются: гипертрофия миокарда, дилатация левого желудочка, аорты. Возможна визуализация морфологических изменений на клапане (вегетации, перфорации, разрыв, пролабирование), а также определение степени регургитации.

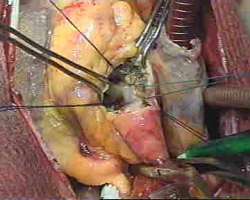

Основным методом хирургического лечения при пороках клапана аорты является протезирование. В настоящее время широко используют как механические, так и биологические протезы. В последнем случае используют как каркасные, так и бескаркасные модели (ксеноаортальные кондуиты). Биологические клапаны наиболее часто применимы у пациентов пожилого возраста, так как их гемодинамические свойства несколько лучше, у этой категории больных они в меньшей степени подвергаются обызвествлению и дегенеративным изменениям, при имплантации таких протезов не требуется проведение пожизненной антикоагулянтной терапии. В ряде случаев возможно изолированное протезирование отдельных створок аортального клапана ауто- или ксеноперикардом, особенно у детей.

Закрытая комиссуротомия на аортальном клапане в последние годы оставлена, поскольку она, как правило, переводит аортальный стеноз в тяжелую аортальную недостаточность и способствует развитию острой декомпенсации сердечной деятельности. Коррекция пороков аортального клапана осуществляется в условиях искусственного кровообращения и холодовой фармакологической защиты миокарда.

| Рис. 12. а Препарат аортального клапана у больного с комбинированным аортальным пороком с преобладанием стеноза. Клапан представлен в виде массивных кальцинатов. |

| Рис. 12, б Этап имплантации в аортальную позицию искусственного протеза (на фиброзное кольцо наложены швы). |

Результаты оперативного лечения зависят от сроков вмешательства, и наилучшими они бывают в случаях выполнения вмешательства до развития тяжелых дистрофических изменений миокарда и других органов.

В случае выполнения протезирования клапанов сердца искусственными протезами больные должны находиться под наблюдением кардиолога. Таким пациентам показана профилактика инфекционного эндокардита искусственного клапана сердца, включающая мероприятия, уменьшающие возможность контаминации инфекции, а также превентивный прием антибактериальных препаратов широкого спектра действия при возникновении потенциально опасных состояний и манипуляций (ОРЗ, инвазивные стоматологические, эндоскопические манипуляции и др.). Больным, перенесшим протезирование клапана сердца искусственным протезом пожизненно показан прием антикоагулянтов (варфарин), дозировку которых они должны регулировать самостоятельно, ориентируясь на показатели свертывающей системы крови (в случае приема варфарина контроль осуществляется по показателю МНО, уровень которого в данном случае поддерживается в пределах 2,0-2,6).

Что значит недостаточность аортального клапана

Советы при стенозе и недостаточности аортального клапана

1. Каковы две наиболее распространенные причины стеноза аорты?

Врожденная аномалия и ревматическая атака.

2. Какова наиболее распространенная причина недостаточности аортального клапана?

Заболевания соединительной ткани, такие как синдром Марфана и расслоение аорты.

3. Какая наиболее распространенная анатомическая аномалия лежит в основе врожденного аортального стеноза?

Двустворчатый аортальный клапан.

4. Как чаще всего проявляется стеноз аорты и аортальная недостаточность у младенцев?

Застойной сердечной недостаточностью.

5. Каковы наиболее распространенные симптомы стеноза аорты у взрослых?

Обморок, одышка при физической нагрузке и стенокардия.

6. Какие объективные признаки позволяют заподозрить аортальный стеноз?

У младенцев, это — систолический нарастающий-убывающий (ромбовидный) шум, слабая периферическая пульсация.

7. Какие объективные данные свидетельствуют о наличии аортальной недостаточности у взрослых?

Для аортальной недостаточности характерны высокое пульсовое давление и низкое диастолическое давление.

8. Каково самое опасное осложнение стеноза аорты?

9. Как подтверждается диагноз аортальной недостаточности?

При катетеризации сердца. У младенцев в критическом состоянии диагноз ставится па основании допплер-эхокардиографии; затем ребенок сразу отправляется в операционную для вальвотомии. У детей необходимо выявить сопутствующие заболевания, такие как открытый артериальный проток и коарктация грудного го отдела аорты.

У взрослых важно оцепить состояние коронарных артерий, поскольку поражение аортального клапана часто вызвано атеросклерозом (особенно это касается пожилых больных, страдающих стенокардией).

10. Как подтверждается диагноз?

У больных моложе 40 лет (когда пет подозрения па сопутствующую ишемическую болезнь сердца). Для подтверждения диагноза аортальной недостаточности достаточно только эхокардиографического исследования.

11. В каких случаях при стенозе аортального клапана показана операция?

При нарастании симптомов, прогрессирующей гипертрофии левого желудочка или пиковом систолическом градиенте 60 мм рт.ст.

12. В каких случаях показана операция при недостаточности аортального клапана?

При размере левого желудочка в конце систолы > 55 мм (по данным эхокардиографии), фракционном укорочениии 70 мм.

13. Показана ли аортальная вальвотомия при врожденном стенозе аорты?

Обычно нет. Большинству детей позднее потребуется протезирование аортального клапана.

14. Применяется ли аортальная вальвотомия при кальцифицированном аортальном стенозе?

Нет. Взрослым показано протезирование аортального клапана.

15. Показана ли при аортальной недостаточности пластика клапана?

16. В чем заключается протезирование аортального клапана?

Протезирование аортального клапана осуществляется в условиях экстракорпорального кровообращения. Поскольку левый желудочек достаточно утолщен, необходимо предпринять особые меры во избежание ишемического поражения миокарда. В левом желудочке делается отверстие для снижения натяжения миокарда, и сердце останавливается путем холодовой калиевой кардиоплегии.

Особенно внимательным следует быть при санации кальцифицированного клапана и его кольца, чтобы предотвратить попадание кальциевых частиц в желудочек и возможную эмболию. Наконец, при наложении швов необходимо не допустить обструкции левой коронарной артерии.

17. Что такое операция Росса (Ross)?

Нативный клапан легочной артерии и ее центральная часть (аутотрансплантат) перемещаются на место аортального клапана. Путь оттока правого желудочка реконструируется при помощи аллотрансаплантата легочной артерии (взятого у трупа и замороженного).

18. Какой тип протезирования используется у детей?

У детей до 15 лет применяется механический клапан из-за многочисленных случаев быстрой кальцификации свиных клапанов. Кальцификация свиных клапанов происходит быстро у молодых людей в возрасте 15-30 лет; поэтому их использование в этой возрастной группе вызывает большие проблемы.

19. Какие методы лечения применяются при небольшом размере кольца аортального клапана?

а) Аортовентрикулопластика Конно (Konno). Желудочковая перегородка разрезается но ходу кольца аортального клапана. Затем в разрез вшивается заплата для увеличения размера кольца аорты вдвое и больше.

б) Операция Росса-Конно (Ross-Konno). Нативный клапан удаляется, и перегородка разрезается. Сегмент правого желудочка вместе с аутотрансплантатом легочной артерии используется в качестве заплаты перегородки.

в) Пластика заплатой через кольцо аорты по направлению к митральному клапану. Разрез выполняется через центр некоропарного кольца по направлению к кольцу митрального клапана, но не доходя до него. Затем в разрез вшивается V-образная заплата для увеличения кольца на один размер.

г) Пластика заплатой Manouguian до передней створки митрального клапана. Описанный выше разрез распространяется на митральный клапан. Такое продление разреза позволяет увеличить аортальное кольцо приблизительно на 2 размера.

20. Что такое размер клапана?

Размер протезного клапана определяется его диаметром. Поэтому клапан №21 соответствует 21 мм в диаметре. Площадь клапана возрастает экспоненциально с диаметром клапана; увеличение размера клапана в два раза — очень значительно.

21. Каковы показатели оперативной летальности?

22. Какие возникают осложнения при протезировании аортального клапана?

• Низкий сердечный выброс (5%); чаще наблюдается у больных с предшествующей застойной сердечной недостаточностью

• Кровотечение, требующее повторного хирургического вмешательства (5%)

• Блокада сердца (2%)

• Инсульт (1%) — в результате воздушной или кальциевой эмболии после ушивания аорты

23. Каковы отдаленные результаты протезирования аортального клапана?

Отдаленные результаты превосходны, за исключением случаев предшествующей застойной сердечной недостаточности или тяжелой ИБС. Десятилетняя выживаемость составляет 75%.

24. Можно ли применять баллонную вальвотомию при кальцифицированном стенозе аорты у взрослых?

Нет. Баллонная вальвотомия использовалась при кальцифицированном стенозе аорты, но отдаленные результаты оказались плохими. Первоначально была надежда, что баллонная вальвотомия может заменить операцию и облегчить состояние возрастных больных, которые из-за пониженной функции левого желудочка подвержены наиболее высокому хирургическому риску. Тем не менее именно в этой группе баллонная вальвотомия дала наихудшие результаты; легальность к концу первого года после операции составила около 50%.

25. В каких случаях показана баллонная вальвотомия?

Из-за быстрого ухудшения гемодинамических показателей баллонная вальвотомия применяется в первую очередь как промежуточный этап перед протезированием аортального клапана или пересадкой сердца у больных в критическом состоянии. Временное улучшение функции желудочка позволяет предположить, что протезирование аортального клапана окажется эффективным.

Баллонная вальвотомия также применяется для облегчения симптомов тяжелого аортального стеноза у женщин во втором триместре беременности. Баллонная вальвотомия по-прежнему широко применяется у младенцев и детей раннего возраста с врожденным стенозом аорты при нормальных размерах клапанного кольца. В этих случаях непосредственные результаты схожи с результатами хирургической вальвотомии.

26. Следует ли выполнять вальвотомию с окклюзией притока у детей до 3-месячного возраста?

За:

а) Низкий коэффициент летальности (20%).

б) Сердечный выброс снижается редко.

Против:

а) Ограниченность во времени; операция должна выполняться быстро.

б) В 20% случаев развивается значительная недостаточность аортального клапана.

27. Следует ли проводить хирургическую вальвотомию в условиях экстракорпорального кровообращения у детей до 3-месячного возраста?

За: Достаточно времени на выполнение операции.

Против: Чаще наблюдается снижение сердечного выброса в послеоперационном периоде.

28. Показана ли баллонная вальвотомия младенцам, детям и лицам молодого возраста?

За: Позволяет избежать операции.

Против: Часто бывает неудачной у младенцев с небольшим клапанным кольцом.

29. Можно ли использовать свиные или трупные клапаны у больных в возрасте 15-30 лет?

За: Не требуется антикоагулянтная терапия. Таким образом, можно избежать риска значительного кровотечения у физически активных больных, что дает реальные преимущества у женщин детородного возраста.

Против: Несколько чаще возникает ранняя дисфункция клапана за счет его кальцификации. Поэтому может потребоваться замена клапана до истечения десятилетнего срока протезирования.

30. Нужно ли делать операцию Росса?

За:

а) Нет необходимости в применении механических клапанов даже у детей, что позволяет избежать антикоагулянтной терапии.

б) Такой аортальный клапан может функционировать всю жизнь.

Против:

а) Разрушается здоровый клапан легочного ствола, в результате чего больной пожизненно приобретает пороки двух клапанов.

б) Операция требует большого хирургического опыта, который приобретается за счет многочисленных осложнений.

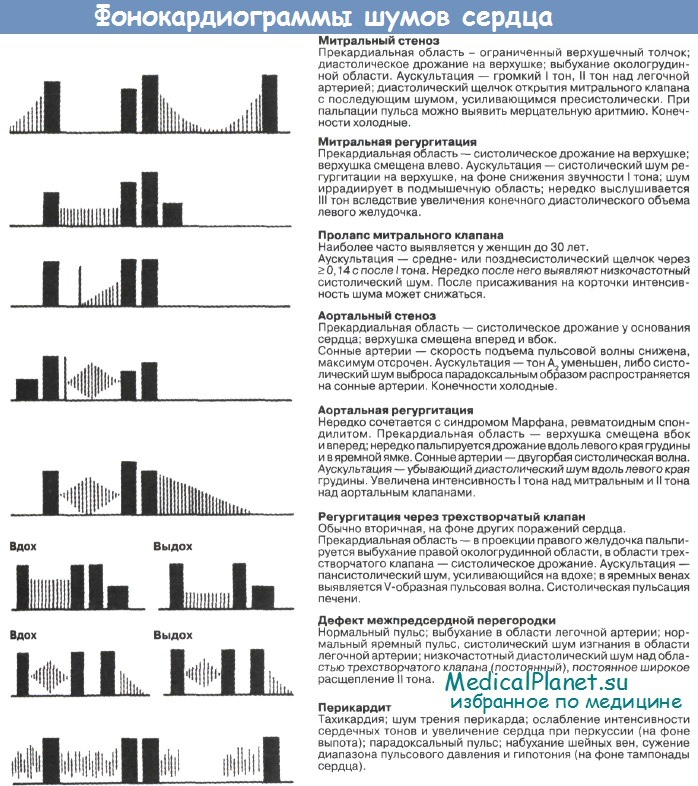

Учебное видео аускультации сердца

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Приобретенные пороки сердца

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

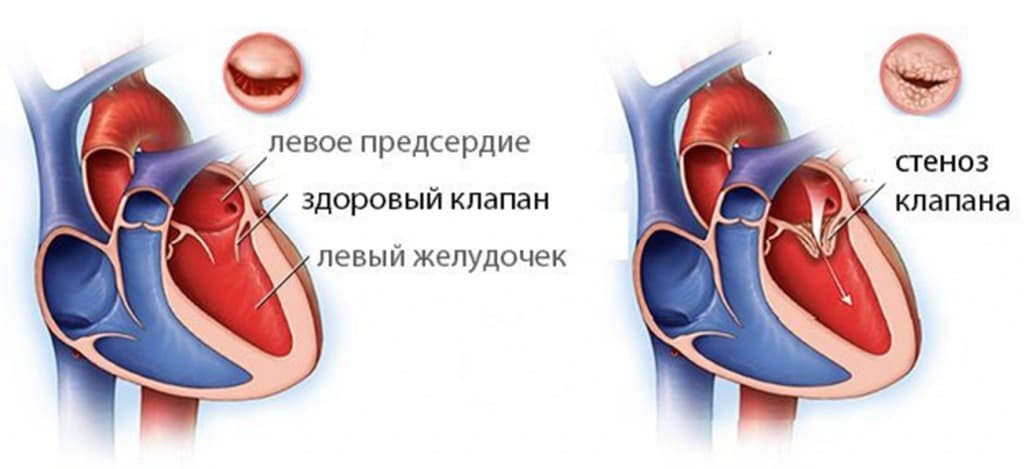

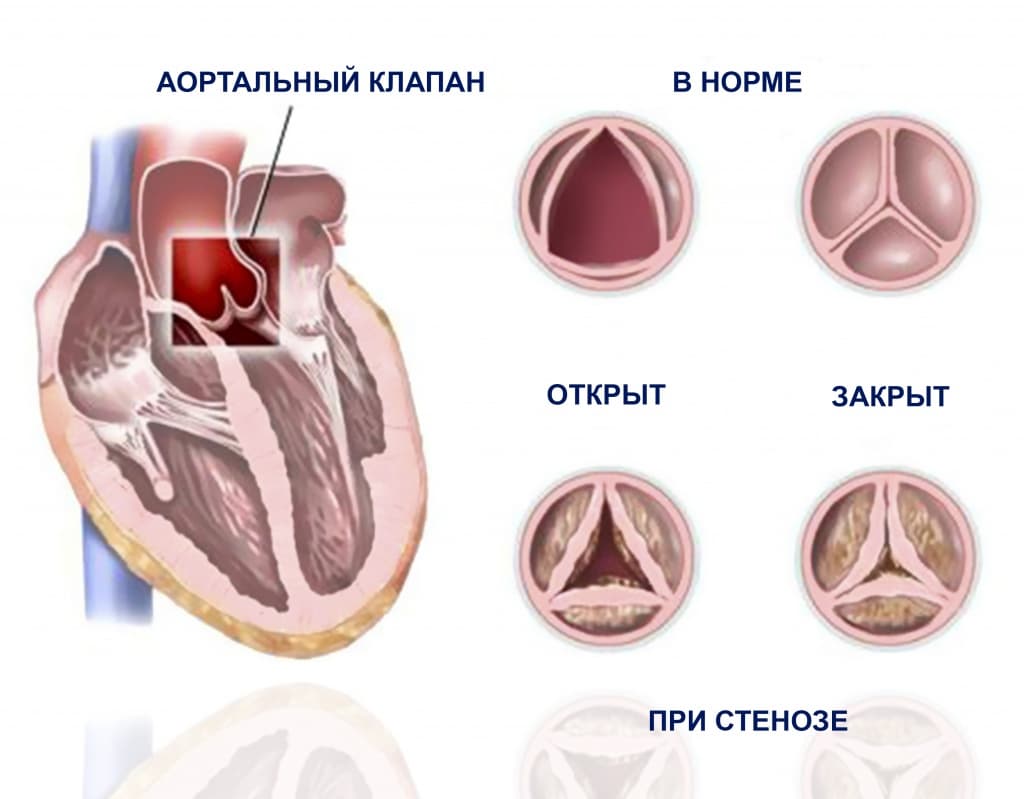

Если в результате патологического процесса возникает деформация тканей клапана и сужается отверстие, через которое кровь поступает в следующий отдел сердца, то такой порок называется стенозом. Деформация может приводить к не смыканию клапанов сердца из-за изменения формы, укорочения их в результате рубцевания пораженных тканей, этот порок называется недостаточностью. Недостаточность клапанов бывает функциональной, возникающей в результате растяжения камер сердца, площади неизмененного клапана оказывается недостаточно для закрытия увеличившегося отверстия – створки провисают (пролабируют).

Работа сердца перестраивается в зависимости от возникших изменений и потребностей кровотока в организме.

Причины возникновения приобретенных пороков сердца

В большинстве случаев пороки вызваны ревматическими заболеваниями, в частности ревматическим эндокардитом (около 75% случаев). Причиной могут быть также развитие атеросклероза, системные болезни соединительной ткани, травмы, сепсис, инфекции, перегрузки, аутоиммунные реакции. Эти патологические состояния вызывают нарушения в структуре сердечных клапанов.

Классификация приобретенных пороков сердца

В сердце человека четыре камеры: левые и правые предсердия и желудочки, – между которыми находятся сердечные клапаны. Из левого желудочка выходит аорта, а из правого – легочная артерия.

Работоспособность сердечной мышцы зависит от функционирования клапанов, которые при сокращении мышцы сердца пропускают кровь в следующий отдел без препятствий, а при расслаблении мышцы сердца не позволяют крови поступать обратно. Если функция клапанов нарушается, то нарушается и функция сердца.

По причинам формирования пороки классифицируются следующим образом:

По типу функциональной патологии пороки делят на такие типы:

В зависимости от локализации выделяют следующие патологии:

Гемодинамика может быть нарушена в разной степени:

Митральный клапан страдает чаще, чем аортальный. Реже встречаются патологии трикуспидального клапана и клапана легочной артерии.

Симптомы приобретенных пороков сердца

Митральный стеноз

Проявляется уплотнением или сращением створок, уменьшением площади отверстия митрального клапана. В результате ток крови из левого предсердия в левый желудочек затруднен, левое предсердие начинает работать с повышенной нагрузкой. Это приводит к увеличению левого предсердия. В левый желудочек кровь поступает в меньшем объеме.

В связи с уменьшением площади митрального отверстия увеличивается давление в левом предсердии, а затем и в легочных венах, через которые кровь, обогащенная кислородом, из легких поступает в сердце. Обычно давление в легочных артериях начинает повышаться, когда диаметр отверстия становится менее 1 см, по сравнению с нормальным 4-6 см, в артериолах легких возникает спазм, который усугубляет процесс. Таким образом, формируется так называемая легочная гипертензия, длительное существование которой приводит к склерозу артериол с их облитерацией, которую невозможно устранить даже после устранения стеноза.

При этом пороке гипертрофируются и расширяются, прежде всего левое предсердие, а затем и правые отделы сердца.

В начале формирования данного порока симптомы мало заметны. В дальнейшем на первое место выступают одышка, кашель при физической нагрузке, а потом и в покое. Может возникать кровохарканье, упорные боли в области сердца, нарушения ритма (тахикардия, мерцательная аритмия). Если процесс заходит далеко, то при физической нагрузке может развиваться отек легких.

Существуют физикальные признаки митрального стеноза: диастолический шум в сердце, ощущается соответствующее этому шуму дрожание грудной клетки («кошачье мурлыканье»), изменяются границы сердца. Опытный специалист может часто поставить диагноз уже при внимательном осмотре пациента.

Митральная недостаточность

Недостаточность клапана выражается в возможности крови возвращаться обратно в предсердие во время сокращения левого желудочка, так как между левыми предсердием и желудочком остается сообщение, не закрываемое створками клапана в момент сокращения. Вызывается такая недостаточность либо деформацией клапана в результате изменяющего ткани процесса, либо его провисанием (пролапс), из-за растяжения камер сердца при их перегрузке.

Компенсированная митральная недостаточность длится обычно несколько лет, в пораженном сердце усиливается работа левого предсердия и левого желудочка, сначала развивается гипертрофия мышц этих отделов, а затем полости начинают расширяться (дилятация). Тогда из-за снижения ударного объема минутный выброс крови из сердца начинает снижаться, а количество вернувшейся (регургитация) крови в левое предсердие увеличивается. Начинается застой крови в малом круге кровообращения (легочном), увеличивается давление в нем, возрастает нагрузка на правый желудочек, он гипертрофируется и расширяется. Это приводит к быстрой декомпенсации сердечной деятельности и развитию правожелудочковой недостаточности.

Если компенсаторные механизмы не успевают развиться при остро возникшей недостаточности митрального клапана, то заболевание может дебютировать с отека легких и привести к летальному исходу.

Клинические проявления митральной недостаточности в компенсированную стадию минимальны и могут быть не замечены пациентом. Начинающаяся декомпенсация характеризуется одышкой, плохой переносимостью физической нагрузки, потом, когда увеличивается застой в легочном круге кровообращения, появляются приступы сердечной астмы. Кроме того, могут беспокоить боли в области сердца, приступы сердцебиения, перебои в работе сердца.

Правожелудочковая сердечная недостаточность приводит к застою крови в большом круге кровообращения. Увеличивается печень, появляются цианоз губ, конечностей, отеки на ногах, жидкость в животе, нарушение ритма сердца (50% больных имеют мерцательную аритмию).

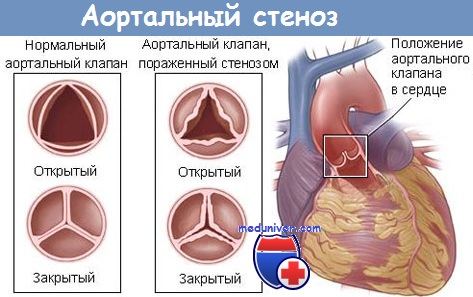

Аортальный стеноз

Появление жалоб у пациентов начинается, когда площадь устья аорты уменьшается больше, чем наполовину. Когда появляются жалобы, то это говорит о далеко зашедшем процессе, о большой степени стеноза и высоком градиенте давления между левым желудочком и аортой. В этом случае речь о лечении надо вести уже с учетом хирургической коррекции порока.

ных артерий, в том числе аорты. В стадию декомпенсации развивается дилятация (расширение) левого желудочка, снижается эффективность систолы, повышается давление в нем, затем в левом предсердии и малом круге кровообращения. Появляются клинические признаки застоя в малом круге кровообращения: одышка, сердечная астма.

Трикуспидальный стеноз

Трикуспидальная недостаточность. Эта патология чаще всего сопровождает другие пороки, проявляется в виде недостаточности трикуспидального клапана. Из-за венозного застоя постепенно развивается асцит, печень и селезенка увеличиваются в размерах, отмечается высокое венозное давление, развивается фиброз печени и снижение ее функции.

Комбинированные пороки и сочетание патологических состояний

Чаще всего встречается такое сочетание, как митральный стеноз и митральная недостаточность. При таком патологическом сочетании уже на ранних стадиях отмечается цианоз, одышка. Аортальный порок характеризуется стенозом и недостаточностью клапана одновременно, обычно имеет неярко выраженные признаки двух состояний.

При комбинированных пороках поражены несколько клапанов, и в каждом из них могут быть как изолированные патологии, так и их сочетание.

Методы диагностики сердечных пороков

Для того чтобы установить диагноз порока сердца, собирается анамнез, выявляется наличие заболеваний, которые могли привести к деформации сердечного клапана: ревматические болезни, инфекционные, воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания, травмы.

Обязательно проводится осмотр пациента, выявляется присутствие одышки, цианоза, отеков, пульсации периферических вен. С помощью перкуссии выявляют границы сердца, проводят прослушивание тонов и шумов в сердце. Выявляют размеры печени и селезенки.

Основным методом диагностики клапанной патологии является эхокардиография, которая позволяет выявить порок, определить площадь отверстия между предсердием и желудочком, размеры клапанов, сердечную фракцию, давление в легочной артерии. Более точную информацию о состоянии клапанов можно получить при проведении чреспищеводной эхокардиографии.

Также используется в диагностике электрокардиография, которая позволяет оценить наличие гипертрофии предсердий и желудочков, выявить признаки перегрузки отделов сердца. Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ позволяет выявить нарушения ритма и проводимости.

Высокоинформативными методами диагностики пороков сердца являются МРТ сердца или МСКТ сердца. Компьютерные томографии дают точные и многочисленные срезы, по которым можно точно диагностировать порок и его вид.

Не последнюю роль в диагностике занимают лабораторные исследования, среди которых – анализы мочи, крови, определение сахара в крови, уровня холестерина, ревматоидные пробы. Лабораторные анализы позволяют выявить причину заболевания, что играет важную роль для последующего лечения и поведения больного.

Профилактика и прогноз при ППС

Таких мер профилактики, которые бы на сто процентов спасали бы от приобретенного порока сердца, нет. Но есть ряд мер, которые позволят снизить риск развития пороков сердца. Имеются ввиду следующие:

Прогноз для жизни и трудоспособности людей с пороками сердца зависит от общего состояния, тренированности человека, физической выносливости. Если отсутствуют симптомы декомпенсации, человек может жить и работать в обычном режиме. Если же развивается недостаточность кровообращения, труд должен быть или облегчен, или прекращен, показано санаторное лечение на специализированных курортах.

Необходимо наблюдаться у кардиолога, чтобы отслеживать динамику процесса и при прогрессировании заболевания вовремя определить показания к кардиохирургическому лечению порока сердца.

Лечение приобретенных пороков сердца может быть консервативное и оперативное

Консервативное лечение эффективно только на ранних этапах развития порока сердца и требует обязательного динамического наблюдения кардиолога.

ППС следует лечить хирургически тогда, когда:

Виды операций на пороки сердца

Основные два вида операций, которые в настоящее время применяются при ППС-это реконструкция пораженных клапанов (пластика) или их протезирование.

Клапансохраняющая операция

Выполняется для устранения причины дисфункции клапана.

Клапанзамещающая операция

В случае невозможности выполнения пластики, когда нет для этого условий, выполняют клапанзамещающие операции протезирования клапанов сердца. В случае вмешательства на митральном клапане протезирование выполняют с полным или частичным сохранением передней или задней створок клапана, а при невозможности без их сохранения.

При клапанзамещающих операциях используют протезы.

Минимально инвазивные операции

Современная хирургия, благодаря созданию новых инструментов, получила возможность модифицировать оперативные доступы к сердцу, что приводит к тому, что операции становятся минимально травматичными для пациента.

Смысл таких операций заключается в том, что доступ к сердцу осуществляется посредством небольших разрезов на коже. При миниинвазивных операциях на митральном клапане проводится правосторонняя боковая миниторакотомия, при этом кожный разрез делается не более 5 см, это позволяет полностью отказаться от рассечения грудины и обеспечивает удобный доступ к сердцу. Для улучшения визуализации применяется эндоскопическая видео поддержка, обладающая многократным увеличением. При миниинвазивном доступе к аортальному клапану разрез на коже примерно в два раза меньше (длина разреза 8 см), а грудина рассекается по длине в верхней ее части. Преимущество данного метода заключается в том, что не рассеченный участок грудины обеспечивает большую стабильность после операции, а также в лучшем косметическом эффекте за счет уменьшения размера шва.

Эндоваскулярные операции- транскатетерное протезирование аортального клапана (TAVI).

Методы транскатетерной имплантации аортального клапана:

Существует два вида стент-клапанов:

Для определения возможности проведения операции TAVI пациент должен пройти ряд обследований, включая ЭКГ, эхокардиографию, компьютерную томографию (КТ) и ангиографию.

В настоящее время все более широкое применение процедура TAVI находит не только при аортальном стенозе, но и при аортальной недостаточности, а также их сочетании. Кроме того, операция TAVI применяется при дисфункции биологического протеза аортального клапана.

Операция TAVI проводится под общим наркозом и требует междисциплинарного подхода. Процедура выполняется специализированной командой, которая включает интервенционного кардиолога, кардиохирурга, анестезиолога, радиолога.

Наличие стент-клапана не является показанием к приему пациентом антикоагулянта непрямого действия Варфарина (при отсутствии других показаний).