что значит открытый финал в фанфике

Открытые финалы против «жирных точек». Что лучше и «правильнее»?

Недавно с товарищем поспорили на тему того, какие финалы лучше — «открытые» или «жирные точки». Под открытыми я понимаю не заделы на бесконечные продолжения (потому что когда автор с самого начала планирует 40 томов про попаданцев или игроков в виртуале, а потом не может остановиться — это другое), а именно такие, в которых что-то остаётся в «подвешенном состоянии», а читателю приходится очень многое додумывать самостоятельно. Не обязательно это значит, что повествование обрывается на полуслове, вовсе нет. В большинстве случаев может быть даже основной квест выполнен, да и герои более или менее целы и довольны своими подвигами, но не очень понятно, что будет дальше. Ну а под «закрытыми», следовательно, такие, в которых и додумывать нечего — цель выполнена, всем сёстрам раздали по серьгам, мир в абсолютной безопасности и вообще наступил коммунизм.

Если где и задавать вопросы по поводу финалов, то только на сайте для писателей и читателей, верно?

Я для себя давно решил, что (как читатель) больше люблю открытые. Возможно, на это наложилась ещё и любовь к хоррорам всех мастей и видов: в них, как известно, зачастую побеждает зло, а все старания героев оказываются напрасными. Но даже если зло и повержено, а герои уцелели и теперь радуются жизни, победа всё равно воспринимается в лучшем случае как промежуточная. Мы видим, что всё вроде бы хорошо, но не уверены, что это продлится достаточно долго. А у зла остаётся множество вариантов, как выбраться из очередного тёмного чулана или колодца и как следует отомстить.

Проблема с «жирными точками» для меня ещё и в том, что их мало кто умеет ставить. С моим нелюбимым жанром фэнтези всё понятно: рецепт сказки для взрослых давно известен — поубивай всех злодеев, посади главного героя на трон, запихни в концовку простенькую чёрно-белую мораль. С тёмными ответвлениями посложнее, но принцип Толкина работает без сбоев уже полвека (внимание, сужу как читатель!). Но, возвращаясь к моим любимым хоррорам: большинство попыток авторов выдать однозначный финал — это кошмар похлеще всех ранее описанных ужасов. И мэтры (Стивен Кинг, Дин Кунц, Клайв Баркер), и писатели попроще (Ричард Лаймон, Бентли Литтл) обожают «сливать» концовки. Если к общей структуре романов и рассказов вопросов нет, то финалы почти всегда разочаровывают либо своей надуманностью и притянутостью за уши, либо вопиющей нелогичностью, либо сухостью.

Многие вообще спотыкаются на ровном месте. В прошлом году я прочитал около сотни книг — был «запойный» период. Концовок повидал достаточно, воспоминания ещё свежи. Но сильнее всех разозлил Грег Ф. Гифьюн, который написал хороший роман «Сезон крови», но угробил его двухстраничным эпилогом. Не буду спойлерить, но напоследок Гифьюн решил всё перевернуть с ног на голову — типа сюжетный твист на миллион.

В твёрдой научной фантастике дела обстоят чуть получше. По крайней мере, в переводной. Но и там сейчас не всё однозначно: под видом настоящей НФ издатели выпускают простенькие фантастические триллеры для чтения в метро, и в подобных книгах начинается полная содомия уже с середины повествования. Так что надеяться на здоровую концовку бесполезно — её просто не может быть по определению.

С другой стороны, всегда есть читатели, которые открытые финалы не переваривают. Могу их понять. Допустим, ты покупаешь книгу, читаешь, всё вроде бы круто, но ни к чему толком не приходит. Читатель, разумеется, чувствует себя обманутым! Он заплатил деньги за то, чтобы получить удовольствие, а писателю просто надоело писать и он решил отделаться от читателя на полуслове!

Причём самое любопытное в том, что классики активно использовали открытые финалы и вообще не спешили ничего объяснять. Считалось, что читатель — думающий человек, и может самостоятельно трактовать изложенные событий и прийти к какому-то знаменателю. Но сейчас (видимо, на литературу повлиял Голливуд «золотой эпохи» с неуёмной тягой к хэппи-эндам) ситуация полностью противоположная.

А теперь вопросы-вопросы-вопросы. Какие концовки выбираете вы? И как читатели, и как писатели? Открытый финал — это обман «потребителя»? Или ценность жирных и бесповоротных финалов переоценена?

Открытый финал произведения – это такой коммерческ

В самом деле, для чего нужны открытые финалы?

Помните то ощущения от прочтения книги, когда ее закрываешь, а в голове остается вопрос: «А дальше что?»

«Что дальше? Как будут развиваться события? Что произойдет с героями?» Куча вопросов, сюжет может соскочить в любую сторону, а автор пишет: «Конец». Да, «думать не развлечение, а обязанность», но от знания этой простой истины легче не становится, когда в сотый раз закрываешь «Пикник на обочине» или затертый томик Кинга.

Для хоррора открытый финал – визитная карточка. Хороший ужастик без него не мыслим.

Так что это такое? Коммерческий ход или желание автора вернуться к произведению позже, когда то наберет популярность?

В целом, как влияют открытые финалы на восприятия произведений? Нужны они? Не нужны? Должен ли автор все рассказать читателю? Или все-таки надо что-то скрыть, чтобы читатель сам додумал, домыслил, создал в воображении свою личную линейку развития событий и жизни полюбившихся героев?

19 комментариев

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Самый гениальный ход в кинематографе применил Хичкок в фильме «Птицы».

Думается мне, что открытый финал неплох сам по себе.

Автор оставляет читателя «в мыслях». ))) Это шанс и автору, и читателю еще встретиться.

Даже если автор не будет продолжать серию, произведение все равно закончено. Это как поездка куда-то; потом (когда-нибудь) она же не запрещена, если человек захочет повторить ее.

Финал должен быть логичным, неважно, открытый он или закрытый. А уж ведет он историю к точке или многоточию, не так важно.

По мне, как и любой другой приём, открытый финал может быть осуществлён как на благо задумки, так и «просто так».

Скажем, в ужасах принято конец обращать к началу и не делать Happy End. Например, фильм «Лихорадка», где пресную воду заразили опасным вирусом, и группа студентов от этой заразы померла. Казалось бы, история закончилась. Но! В той местности разливают местные Ессентуки, и последним кадром нам показывают, как несколько гружённых фур разъезжаются в разные стороны, намекая зрителю, что «ничего не кончилось. всё по-прежнему плохо, и даже хуже». Но это и есть конец. На последок нам добавили, что ужас жив! В этом закон жанра.

Это подход-намёк. Нам недосказали, но всем понятно, чем это всё закончится. Это как «На словах я Лев Толстой, а на деле. «. Тоже самое.

Но, нынче это превратили в некое подспорье для продолжения/сиквела/серии. Исключительно коммерческий ход. Прочие люди, нередко бессмысленно копируют данный приём, потому что он нравится. То самое «просто так» да «потому что».

Новейшая энциклопедия WITCH

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Новейшая энциклопедия WITCH » В помощь фикрайтерам » Открытый и закрытый финал. Что это и как правильно использовать?

Открытый и закрытый финал. Что это и как правильно использовать?

Сообщений 1 страница 1 из 1

Поделиться12011-03-15 15:20:25

Открытый и закрытый финал

Финал. Ему посвящено огромное количество исследований и давно признана его важность, но в теоретическом плане это понятие мало разработано. На сегодняшний день не существует даже чёткого определения, что это такое; как научная проблема финал практически не рассматривался. Как правило, к его изучению обращаются на примере отдельно взятого текста. Между тем, поэтика финала драматического произведения, изучение и характеристика его как специфического элемента структуры определяется не только авторской идеей, характером драматического действия, но и особенностью литературно-исторического процесса.

Стоит также отметить, что финал не поддаётся однозначной регламентации и предстаёт как проблема. Сам термин не является устоявшимся, поэтому, с учётом спектра существующих точек зрения, определим финал драматического произведения, как его эмоционально-смысловое завершение, включающее в себя развязку и завершающий пассаж (В.А. Сахновский-Панкиев), где развязка – 1. положение действующих лиц, которое сложилось в произведении в результате развития изображённых в нём событий (литературоведческий словарь); 2. последний эпизод трагедии или комедии, исключающий возможность дальнейших конфликтов или развития сюжета (Словарь театра П.Пави)

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что открытый финал, таким образом, вариативен как в плане дальнейшего продолжения событий (на них намекается, но сами они мыслятся неопределенно), так и в плане интерпретации.

Оппозицию открытому финалу, очевидно, составляет финал, который полностью и исчерпывающим образом разрешает конфликт и тяготеет к однозначной интерпретации – закрытый, стремящийся свести на нет вариативность, присущую художественному тексту, и не возбуждающий ожиданий дальнейшего действия у зрителя (читателя).

Поскольку идеология классицизма требовала от трагедии и комедии «разумного», обоснованного с точки зрения «должного, а не сущего» развития действия и финала, драматическим произведениям придавалась четкая, логизированная структура, исход событий практически полностью предопределялся поведением персонажей (каждое действующее лицо в соответствии со своим характером и поступками должно было быть вознаграждено или наказано) и жанром. Комедии заканчивались соединением влюбленных, трагедии – победой над врагом или свершившимся возмездием. Стоит также отметить, что, будучи напрямую связана с не регламентируемой стихией смеха, с народной культурой, комедия всегда была более свободным, гибким драматическим жанром, нежели трагедия и драма.

В рамках идеологии классицизма большое значение придавалось воспитательной функции искусства. Специфика развязки способствовала созданию у зрителя (читателя) стереотипа «правильного» поведения. За развязкой, как правило, следовал завершающий пассаж, призванный обобщить произошедшие события и содержащий соответствующий вывод, который нередко принимал форму нравоучения. Он был обращен как к персонажам, так и к зрителям. Со временем непосредственный дидактизм театра принял другие формы. Вместо того чтобы внушать зрителю те или иные убеждения, его стали провоцировать на то, чтобы он задумался над той или иной проблемой. Эта задача отлично выполнялась посредством открытых финалов. С точки зрения сюжета, открытые финалы являли собой своего рода недоговоренность, провоцирующую работу мысли. Этому же способствовал эффект неожиданности, связанный с нарушением привычных жанровых канонов и выбивавший действие из привычной колеи. В тех случаях, когда финальной репликой спектакля являлся вопрос, он мог побудить стремление задуматься над этим вопросом и попутно осмыслить все увиденное. Если открытый финал представлял собой «немую сцену», на раздумье могло провоцировать самое отсутствие слов и массовость (в «Борисе Годунове», «Ревизоре»), кроме того, зрители, молчаливые и неподвижные, как бы приобщались к эмоциональному состоянию таких же молчаливых и неподвижных персонажей. Наряду с этим, открытый финал позволял создать условия взаимопроникновения вымышленного мира спектакля и мира реального. Ведь произведение с открытым финалом соотносимо с фрагментом, а фрагментарное произведение искусства обладает своими специфическими особенностями: «за то и ценится фрагмент, что, лишенный границ и рамок, он оставался как бы неизъятым из мира, или же, наоборот, «вмонтированным» прямо в мир. Будучи абсолютно новаторским, открытый финал в то же время обнаруживает, таким образом, органическую преемственность с традиционным, закрытым, «вырастает» из него… и одновременно полемизирует, отмежевывается, утверждая свою специфику и самобытность. Устоявшаяся поэтика финала драматического произведения претерпевала определенные изменения также в связи с тем, что приобретал иные формы самый внутренний мир драматического произведения.

Что значит открытый финал в фанфике

Ложные финалы, как правило, присущи остросюжетным произведениям. История закончилась, злодей повержен, протагонист, фигурально выражаясь, «выдохнул», однако в следующий момент настоящим главным злодеем оказывается кто-то, кто на протяжении всей истории был рядом с протагонистом и здесь-то происходит их финальная решающая схватка. Также ложный финал вполне вписывается в «Кэмпбелловскую» модель: герой получил желаемое, но это желаемое на поверку оказывается «не тем» и ему придется дойти до конца, чтобы получить истинную ценность.

«Моралите» в переводе с латыни означает «нравоучение». В Средние века и эпоху Возрождения моралите, как жанр театрализованного представления, отделился от мистерий в самостоятельный вид нравоучительного спектакля, героями которого были не люди а абстракции: честность, лицемерие, любовь, ненависть и т.д. В традиции литургической драмы моралите всегда должен был заканчиваться нравоучением без пояснений понятным необразованному средневековому плебею, из-за чего эти финальные нравоучения получались всегда утрированными. Позднее, в жанре моралите абстракции начинают заменяться на персонажей-людей. Примерно с конца девятнадцатого века, словом «моралите» стали обозначать подытоживающую мораль драматического произведения.

Для меня одним из эталонов подытоживающей морали является басня Иоганна Вольфганга Гёте «Легенда»:

В пустыне, спасаясь, жил некий монах.

Он встретил фавна на козьих ногах,

И тот, к его удивленью, сказал;

«Хочу я вкушать блаженство в раю,

Молись за меня и мою семью,

Чтоб нас всевышний на небо взял»,

На это муж святой сказал:

«То, что ты просишь, весьма опасно,

И даже молиться о том напрасно.

Тебя не пустят за райский порог,

Когда увидят, что ты козлоног»,

И фавн ответил на это ему:

«Пусть я козлоног, что с того, не пойму!

И то впускают в небесный покой».

Колонка: Как открытый финал меняет суть художественного произведения

Жизнь продолжается

Открытый финал меняет суть художественного произведения

Александр Пушкин в стихотворении “Пророк” призывал “глаголом жечь сердца людей” и это работало. В современной культуре правила игры изменились. Сегодня сюжеты книг, фильмов и видеоигр гораздо сложнее, чаще оставляют вопросы без ответа и дают нам возможность самим решить, как сложилась судьба персонажей. Искусственный пробел в матрице вымышленной истории серьезно меняет восприятие художественного произведения и это можно проследить на конкретных примерах из игровой индустрии, литературы и кинематографа.

Дальше будет много спойлеров, но вам понравится.

Оставить вопросы вместо ответов

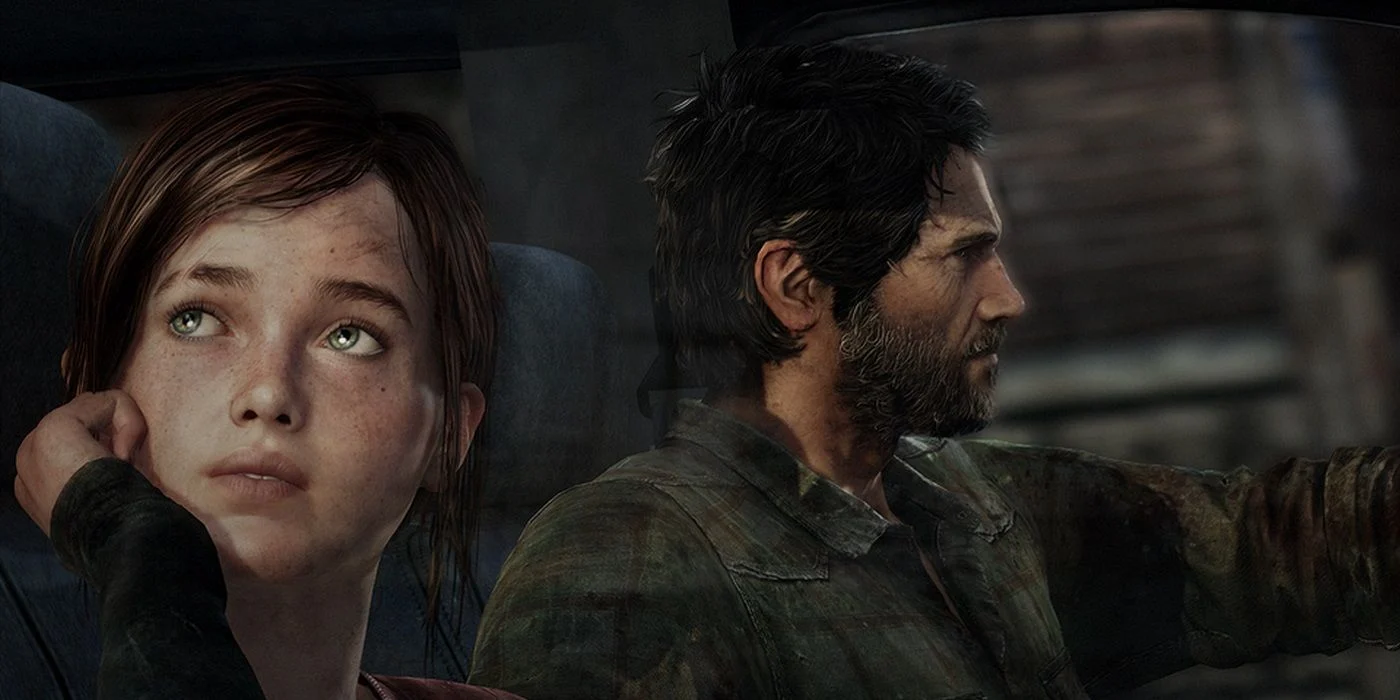

Этот сюжет вписывался в шаблон, если бы не одно “но”. Спустя несколько часов Элли пришла в себя, Джоэл соврал ей о случившемся.

Мы нашли Цикад. Оказывается, таких как ты, много. Людей с иммунитетом. Не один десяток и от них никакого толку. Они бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости.

Несколько сцен спустя Элли просит Джоэла поклясться, что все, что он сказал — правда. “Клянусь”, — снова лжёт он, глядя ребёнку в глаза. Гаснет экран, играет музыка, идут титры.

Мрачная история о спасении человечества в декорациях постапокалипсиса обернулась проникновенным финалом, в котором грубый наёмник Джоэл действительно изменился, однако сценарист Нил Дракманн не делит мир на чёрное и белое. С одной стороны, Джоэл спас жизнь девочке, которая практически стала ему дочерью, с другой — поступил эгоистично и, вероятно, погубил последние надежды на поиск лекарства. Стоило ли оно того? Допустимо ли лгать Элли об этом? С этими вопросами The Last of Us оставляет нас.

Поставить под сомнение

Герой Майкла Фассбендера по имени Брэндон в киноленте “Стыд” (Shame) страдает от сексуальной зависимости. Он не может выстроить глубокие гармоничные отношения с девушками и способен только на случайные связи. В начале фильма он едет в метро и видит симпатичную незнакомку с кольцом на пальце. Они улыбаются друг другу, но дальше мимолетного взгляда дело не заходит. Мужчина проживает несколько катарсисов, проявляет чудовищную эмоциональную холодность, игнорируя зов о помощи от родной сестры и девушка совершает попытку самоубийства. По законам драматургии, в характере персонажа под влиянием запредельного эмоционального потрясения должен произойти надлом.

В финале Брэндон снова встречает в подземке прекрасную незнакомку из первой сцены. Теперь на ее пальце нет обручального кольца. Девушка узнаёт его, улыбается и делает шаг навстречу. Экран гаснет, идут титры. В первоначальном варианте сценария рассказывали о дальнейших похождениях Брэндона, но режиссер Стив Маккуин взял на себя смелость и отрезал лишнее. Зритель не получил ответа на вопрос, научила ли чему-то героя пережитая трагедия. Режиссёр усомнился в способности человека меняться к лучшему, вынести урок из своих ошибок и уйти из порочного круга, когда все зашло слишком далеко.

Если бы не этот искусственный пробел, “Стыд” потерял бы значительную долю своей художественной ценности и остался заурядной картиной, в которой история работает по шаблону — герой страдал, герой пережил сильную душевную травму и встал на путь истинный. Скучно да и все тут.

Дать пинка под зад

В конце книги главный герой по имени Дэвид берет за руку сына, выходит на улицу несмотря на чудовище за белой пеленой. Их находят военные, которым удалось уничтожить угрозу, туман рассеивается.

Дать надежду

В финале романа Джонатана Франзена “Безгрешность” главная героиня по имени Пьюрити стоит во дворе вместе со своим мужчиной и слышит, как из дома доносятся крики и ругань родителей. Мама и папа не видели друг друга много лет, но при встрече снова взялись за старое.

Пип снова закрыла дверь, но хотя слов теперь не было слышно, звуки ссоры все равно долетали. Два человека, подарившие ей жизнь в разбитом мире, злобно кричали друг на друга. Джейсон вздохнул и взял ее за руку. Она крепко сжала его ладонь. Можно, должно быть, справиться лучше, чем ее родители, но она не была уверена, что это ей удастся. Только когда небеса вновь разверзлись, когда по крыше машины забарабанил дождь, посланный темным необъятным западным океаном, когда звук любви заглушил те, другие звуки — только тогда она подумала, что, может быть, справится.

История Пип разворачивается по нескольким фронтам сразу, переходя от глобальных тем вроде влияния интернета и наследия социализма, до глубоко личных вещей — отношений с родителями и патологической неспособностью строить здоровые отношения.

Неопределённость и призрачная надежда витающая где-то в воздухе делает финал этой книги эмоционально сильнее.

Sunday Review #13: Роман Джонатана Франзена «Безгрешность»

Разговор о романе Джонатана Франзена “Безгрешность&rdq. Далее

Жизнь продолжается

Художественную ценность открытого финала сложно измерить в абсолютных величинах, но легко описать. Я привёл пример лишь нескольких, но на деле вариантов бесчисленное множество. Недосказанность в финале даёт автору возможность подчеркнуть все сказанное ранее и сделать акцент на вещах, которые аудитория могла не замечать.

Шоу напоминает нестройный ряд зарисовок жизни общества, в финале они складываются в пугающе реалистичную и осознанную картину, а ты остаёшься наедине с собой — удивленный и раздосадованный, потому что не замечал слона в комнате. Вместе с героями я бесконечно задавал себе вопросы: что стало с теми, кто пропал? Живы ли они? Где они сейчас? Они счастливы?

Это не мы потеряли их, это они потеряли всех нас.

Эту фразу произносит одна из героинь в финале и все становится на свои места. Многие вопросы в “Оставленных” не получат ответа, но все сказанное создателями сериала неожиданно преображается. В сущности не так уж важно, что стало с теми, кто исчез. Оставшиеся (или оставленные, как вам больше нравится) гораздо важнее, их жизнь продолжается, им придётся пережить потерю и собрать себя по кусочкам. Каждый делает это как умеет.

A Show To Go: The Leftovers от HBO

Через десять лет мы будем вспоминать телесериал “Остав. Далее

Открытый финал это, в некотором смысле, власть автора над аудиторией, попытка передать правдивое отражение жизни. Каждый из нас время от времени попадает в историю — приятную или скверную — и неизменно выносит из неё урок, потому что живет дальше, с последствиями своих и чужих решений.

Задача любой истории — донести людям определенную мысль, показать, насколько люди похожи и одновременно как сильно отличаются друг от друга. Отсутствие некоторых сюжетных рамок в заключительной трети придаёт хорошему повествованию дополнительный оттенок. Тёмный или светлый — не так уж важно. Главное, что это позволит нам с вами трактовать увиденное, услышанное и прочитанное по-своему.

Такие примеры можно приводить бесконечно, но суть в том, что правильно выстроенная история в некоторых случаях остро нуждается в том, чтобы о чем-то промолчать. Открытый финал может оставить вопросы, вместо ответов, чтобы дать аудитории повод для размышлений. Иногда для автора это гораздо более правильный способ донести суть произведения, нежели готовый ответ.

Многоточие вместо точки в конце предложения это отличный способ сказать: “Такова жизнь”. Выводы каждый сделает сам.