что значит праздник преображение господне

Преображение Господне

Когда Преображение Господне в 2021 году

Богослужение Преображения Господня

День Преображения Господня (история)

Год Преображения Господня

Икона Преображения Господня

Храмы Преображения Господня

Есть ли пост в Преображение

Приблизительное время чтения: 9 мин.

Когда Преображение Господне в 2021 году

Преображение Господне в 2021 году христианами, живущими по юлианскому календарю, отмечается 19 августа. А католики и православные, пользующиеся григорианским, празднуют его 6 числа последнего летнего месяца. Для большинства Церквей это непереходящий праздник, то есть он отмечается в один и тот же день и не зависит от даты Пасхи и Троицы. А вот в Армянской Апостольской Церкви Преображение отмечается через семь недель после Пятидесятницы и может быть даже в конце июня, а также в июле и начале августа.

Верующие вспоминают событие, которое произошло ещё при земной жизни Спасителя. Вместе со Своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном Иисус поднялся на гору Фавор и там во время молитвы Он «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Так трое апостолов первыми смогли увидеть Христа в Божественной Славе.

Случилось это незадолго (за сорок дней) до того, как Христос был схвачен, осуждён и распят. Соответственно, логично было бы вспоминать это событие зимой или весной, в преддверии Страстной седмицы и Пасхи. Но, чтобы праздник не попадал на дни Великого поста, дата была перенесена.

Несмотря на то что Преображение по календарю приходится на лето, в нем уже ощущается приближение осени. Недаром ведь его народные названия — «Яблочный Спас», «Первые осенины». Они не имеют прямого отношения к евангельской истории, но связаны с обычаем освящать в этот день плоды нового урожая.

Иван Шмелев в своём знаменитом романе «Лето Господне» прекрасно передаёт ощущения праздника: «Преображение Господне. Ласковый, тихий свет от него в душе — доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август».

Богослужение Преображения Господня

Праздник Преображения имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (20-26 августа). Это значит, что в этот период на богослужениях звучат тексты, посвящённые вспоминаемому событию. Облачение священнослужителей в эти дни обычно белое — этот цвет символизирует свет Христов.

Что же касается непосредственно праздничной службы, то вечером накануне совершается Всенощное Бдение, а утром — Литургия. Так как Преображение — двунадесятый праздник (то есть, один из двенадцати главных после Пасхи в православии), в храмах обычно многолюдно. И даже тех, кто не очень часто бывает в церкви, привлекает традиция этого дня освящать плоды.

Перед отпустом (благословением верующих в самом конце службы) поются тропарь и кондак праздника, читаются специальные молитвы с просьбой благословить урожай и принесших его верующих, а затем плоды окропляются святой водой.

Эта особенность богослужения Преображения Господня известна еще с VI века. Изначально в Израиле и Греции благословлялись виноград и злаки, необходимые не только для пропитания, но и для совершения Литургии. Со временем обычай распространялся по православному миру, а там, где виноград не растёт, освящать стали яблоки и другие фрукты.

Поблагодарить Бога за новый урожай, безусловно, важно. Но нужно понимать, что не в этом главный смысл праздника. Приходя в этот день в храм, нужно помнить, что Христос показал каждому, кто пойдёт за Ним, путь преображения.

О том, на какую жертву добровольно пошёл Господь, чтобы подарить людям спасение души, напоминают праздничные богослужебные тексты. В кондаке праздника поётся: «славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное».

День Преображения Господня (история)

События этого дня описаны в трёх Евангелиях — от Матфея, от Марка и от Луки. Христос, зная, что Его ждёт впереди, готовил к этому и Своих учеников. Он говорил им о том, что Ему предстоит пострадать. Но чтобы они не отчаивались, Иисус приоткрывал им и тайну Своего Воскресения.

Накануне Преображения Он говорил: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Вскоре Он взял троих учеников и вместе с ними поднялся на высокую гору. Там Он предстал перед ними в Божественной славе, а рядом с Ним ученики узнали пророков Илию и Моисея.

Впечатленные увиденным, ученики были готовы навсегда остаться в этом потрясающем моменте — ведь тогда и Учителю не придётся идти на страдания! Голос Бога-Отца сообщил им, что перед ними Сын Божий и что им надлежит Его слушать. А Сам Спаситель попросил учеников никому не рассказывать о произошедшем до Его Воскресения. Это наставление объясняется тем, что ничто не должно было мешать свершиться предначертанному. Рассказ об этом чуде мог породить споры между учениками, которым не довелось его увидеть, и волнения в народе — увеличить, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «соблазн о кресте».

Представления о том, что Христос с учениками поднялись именно на гору Фавор, находящуюся примерно в 9 км от города Назарет, утвердились в IV веке, когда святая равноапостольная Елена построила на этом месте храм в память о произошедшем еще до Воскресения Христова чуде. Вероятнее всего, тогда же было установлено и празднование в честь Преображения.

Принято считать, что Преображение Господне от Его распятия отделяет сорок дней. Несмотря на то, что праздник с дней Великого поста перенесён на лето, он не оторван от воспоминания о Страстях Христовых. Через сорок дней после него Церковь отмечает Воздвижение Креста Господня.

Год Преображения Господня

Известно, что Христу было 30 лет, когда Он вышел на проповедь. А распят Он был через три года после этого. Его Преображение на горе Фавор произошло незадолго до Его страданий и Воскресения. Таким образом, все это случилось в 33 году нашей эры, начало которой отсчитывается от Рождества Христова.

А если считать годы не от начала новой эры, а от сотворения мира, то принятой в православии датой рождения Богомладенца стал 5508 год. Соответственно, добавляем еще 33 года и получается, что Преображение произошло в 5541 году.

Возможно, в Средние века при расчетах была допущена ошибка. То есть велика вероятность, что Христос родился на несколько лет раньше, чем принято считать. А соответственно и описанные в Евангелии события происходили не в 30-е годы I века, а раньше — в конце 20-х.

Каковы бы ни были расчёты, сегодня назвать точно год Преображения Господня не представляется возможным.

Но для верующего человека важны не даты, а смысл тех перемен, которые происходили в обществе и в душах людей, готовых пойти за Спасителем, как в самом начале новой эры, так и на протяжении двух тысячелетий.

И сегодня Фаворский свет по-прежнему пробивается к современному человеку сквозь толщу столетий, освещает его душу и призывает преобразиться, отстранившись от греха и подражая Христу и святым в добродетелях.

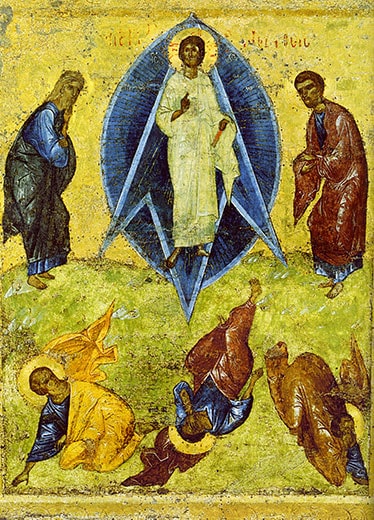

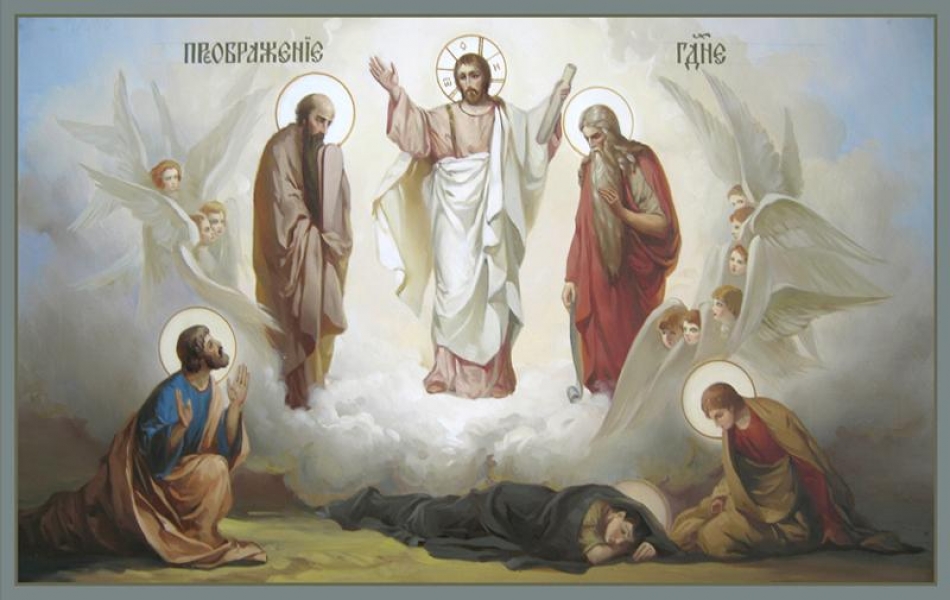

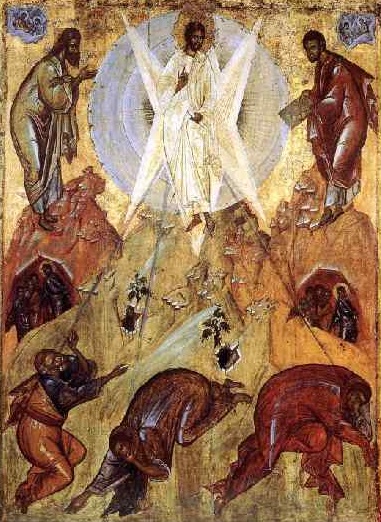

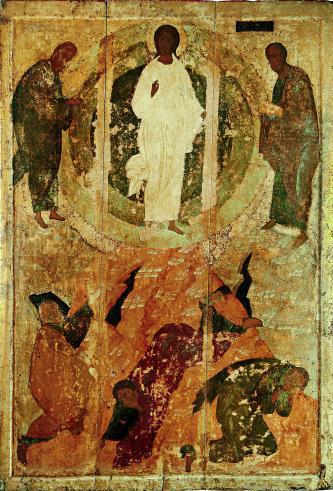

Икона Преображения Господня

Икона Преображения Господня воссоздаёт события, произошедшие на горе Фавор почти две тысячи лет назад.

В центре изображения — сияющий Христос, а слева и справа от Него ветхозаветные пророки Илья и Моисей. Оба они были приняты Богом на Небеса, но один из них при этом не познал земной смерти. На переднем плане пали ниц апостолы Пётр, Иаков и Иоанн. Таким образом, икону можно разделить на две части — в одной мы видим совершенный небесный мир, а в другой — наш земной.

Спаситель обычно стоит на фоне круга или овала — мандролы. Такой большой нимб можно встретить на разных иконах (Успение Богородицы, Воскресение Христово, другие иконы Спасителя), но наиболее характерно его использование именно для икон Преображения. Мандрола символизирует Фаворский свет, сияние славы Господней. Чаще всего для ее изображения иконописцы используют сине-голубой, красный или золотой цвета. А, например, на иконе Преображения, написаной преподобным Андреем Рублевым, мандрола выполнена в темных тонах — но тем ярче и светлее смотрится фигура Преобразившегося Христа на ее фоне.

До распространения известного нам образа существовала другая иконографическая традиция. Увидев изображение Преображения, созданное в VI веке, теперь не каждый зритель сразу догадается, что за событие перед ним. Ветхозаветные пророки присутствуют и здесь, а вот вместо фигуры Христа — Крест и десница Божья над ним, вместо учеников — агнцы. Такое символичное воплощение евангельской истории не получило дальнейшего распространения в христианском искусстве, но и современный человек может увидеть сохранившиеся древние образцы (например, в Равенне).

Еще одна немаловажная деталь на многих иконах Преображения — это изображение Фавора. Несмотря на то, что это не скалистая гора, а достаточно пологий холм, перед зрителем обычно предстает каменистый крутой склон. Он символизирует восхождение, которое должна пройти душа на пути к Вечности. А деревья, растущие на горе, — это напоминание о Крестном Древе и приближающемся голгофском подвиге.

Храмы Преображения Господня

Во всем мире сотни православных храмов, посвящённых этому празднику. Только в Москве их около полутора десятков (Храм Преображения Господня на Песках, храм Преображения в Тушине и др.) Вот ещё некоторые Преображенские храмы России:

Санкт-Петербургский Спасо-Преображенский собор — один из самых посещаемых в северной столице. Его строительство также связано с историей созданного Петром I полка. Храм не переставал быть действующим, а в годы Великой Отечественной войны в подвале было бомбоубежище на 500 человек. Расписание богослужений: https://spaso-preobr-sobor. ru/raspisanie-bogosluzhenij

Спасо-Преображенский собор в Выборге — кафедральный собор Выборгской епархии. Страница прихода в социальных сетях: https://vk. com/orthodox. vyborg

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь — крупнейшая на северо-западе России обитель, главный храм которой также освящён в честь этого праздника. Сайт монастыря: https://valaam. ru

Ещё один известнейший Спасо-Преображенский монастырь находится в Архангельской области, в Белом море. Сайт Соловецкой обители: http://solovki-monastyr. ru

Сормовский Спасо-Преображенский собор, построенный в начале ХХ века, — один из красивейших храмов Нижнего Новгорода. Расписание богослужений: http://pravsormovo. ru/ru/raspisanie_bogosluzheniy/?nid=3&a=entry. show

Храм Преображения в Сочи (в Хосте) появился в начале ХХ века, а в 1929 году уже был закрыт. Возвращён Церкви храм был только на рубеже веков. Сайт прихода: http://www. hramvhoste. ru

Спасо-Преображенский монастырь в Саратове — один из старейших в Поволжье. Расписание богослужений: https://spmmsar. ru/расписание-богослужений. html

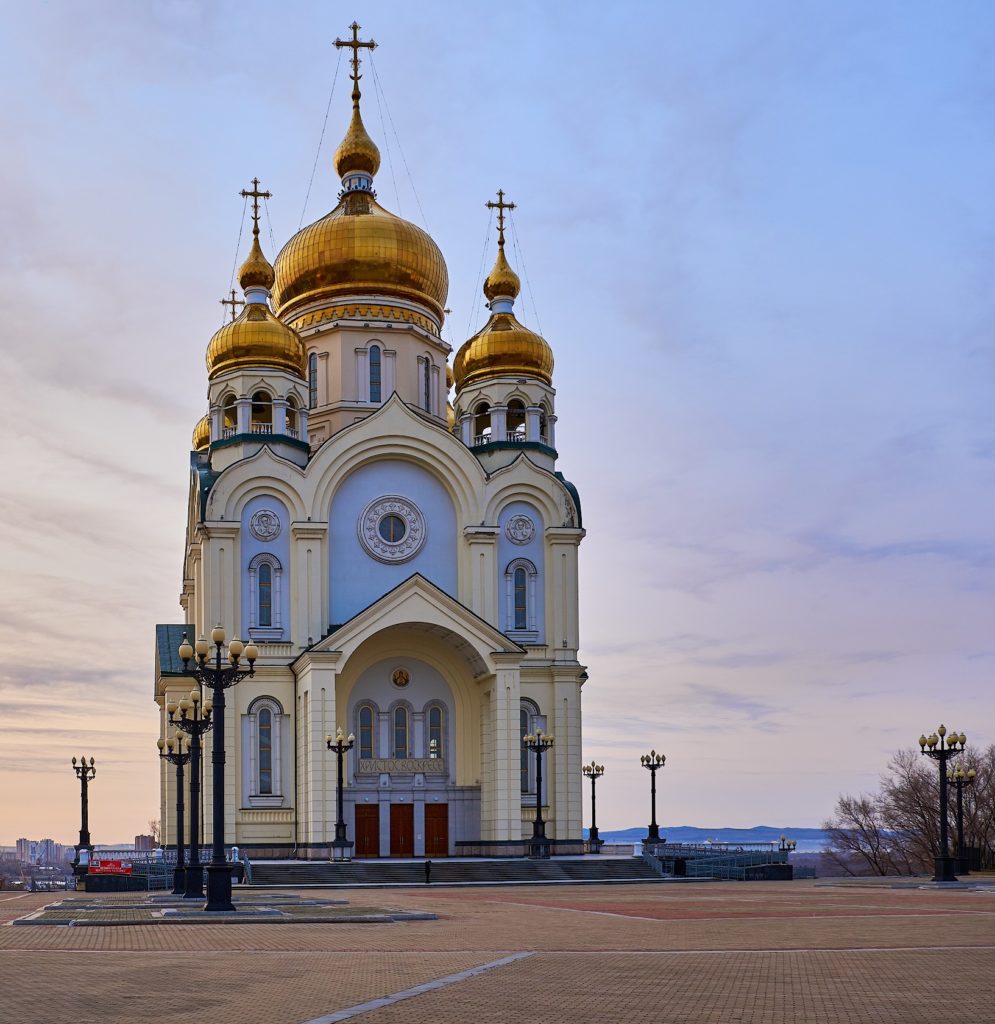

Спасо-Преображенский кафедральный собор Хабаровска — самое высокое здание в городе. Расписание богослужений: https://soborkhv. ru/raspisanie

Есть ли пост в Преображение

Несмотря на то, что Преображение перенесено с периода Великого поста на лето, оно все равно всегда приходится на постные дни. Дата Праздника в Русской Православной Церкви неизменна, это 19 августа. А 14 августа у верующих начинается Успенский пост. Он короткий — всего две недели, но такой же строгий, как и Великий. Завершается он праздником Успения Богородицы, который, кстати, иногда называют «летней Пасхой».

Верующие обычно сами, посоветовавшись с духовником и учитывая состояние здоровья и обстоятельства жизни, определяют меру своего воздержания.

Преображение — это один из двенадцати самых главных праздников Церкви после Пасхи, соответственно, в этот день положено пищевое послабление.

Пост в Преображение есть всегда, но помимо перечисленных уже продуктов в праздник разрешается есть рыбу и даже выпить немного вина. Правило это действует, даже если 19 августа приходится на среду или пятницу (дни строгого поста в течение практически всего года).

Гастрономические послабления не должны быть самоцелью. Праздничная трапеза — дополнение к благодарности Богу за Его великую милость и любовь и к радости совместной церковной молитвы. Ведь событие, которое мы вспоминаем в это день, призывает нас отвлечься от земных нужд, поднять глаза к небу, сделать хотя бы маленький шажок к Богу.

«На Фаворе, — поясняет святитель Иоанн Максимович, — Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно».

Что такое Преображение Господне и когда мы празднуем этот день

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Какого числа празднуется день Преображения Господня

Во время Успенского поста есть день, когда ослабляется его строгость, и нам радостно блистает как бы луч грядущего Царства Небесного. Это 19 августа, праздник Преображения Господня. Каждый год он празднуется в один и тот же день.

Что это за праздник — Преображение Господне

Торжество посвящено событию, отраженному во всех Евангелиях, кроме Иоаннова. Внешнюю сторону его хорошо передает греческое название, «Μεταμόρφωσις» («Метаморфосис»), то есть изменение формы, преобразование. Это день, когда незадолго до страданий и смерти Христос явил Себя Своим ученикам как Бог, Которым Он являлся воистину.

История события

Описания событий жизни Господа разнятся у Евангелистов: кто-то помнил подробности, иной – писал кратко. Но Преображение, до глубины души потрясшее учеников, описано у Матфея, Марка, Луки едва ли не одними и теми же словами, настолько, по-видимому, сильным было их потрясение.

Перед Крестом

В последние месяцы Своей проповеди на земле Господь не раз говорил Апостолам о Своем будущем страдании. Иногда они просто не понимали сказанного, иные, как св. Петр, противоречили: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16:22). Евангелисты не раз доносят до нас скорбь Христа о том, что ученики, при всей к Нему любви, думают, «не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16:23).

В тот день, как пишет св. Матфей, Господь сказал о Своем будущем страдании, смерти особенно много. Он не только с негодованием («отойди от Меня, сатана! ты мне соблазн!») отвергает «заботу» Петра, но и учеников зовет на тот же подвиг страдания во Имя Божие:

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф.16:24-27).

Недоумение Апостолов усилили последние слова этой эмоциональной проповеди:

«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своём» (Мф. 16:28).

Те же поразившие учеников слова приводит св. Лука:

«Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» (Лк.9:27).

Хорошо запомнил сказанное также Евангелист Марк, называющий это Царствие «пришедшим в силе» (Мк.9:1). Но что это означает, Апостолы тогда не поняли. Прошло еще 8 дней.

Свет Царства на горе Фавор

Преображение Господне. Феофан Грек

Все три автора Евангелий единодушно утверждают: через 8 дней после памятной беседы Господь, взяв с Собой трех учеников, Петра, Иоанна и Иакова, отправился «на гору помолиться». Напомнило ли это Апостолам, как так же некогда удалился на Синай великий Моисей? Скорее всего, нет. Ибо, как указывает Евангелие, вместо напряженной молитвы уставшие, весь день проведшие на жаре ученики заснули. Пока что-то их не разбудило. Скорее всего, это был внезапно осиявший гору свет.

Открыв глаза, они увидели своего Равви, но одновременно – как бы не совсем Его: «Вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк 9:26). Еще более эмоционален Евангелист Матфей, сравнивающий Лик Господа с солнцем, а белизну одежд – со светом (Мф 17:1). Св. Марк безуспешно пытается найти земные сравнения: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк.9:3).

«Хорошо нам здесь быть»

А потом ученики увидели: Христос не один, с ним беседуют двое, в которых Духом Апостолы узнали пророков Моисея и Илию. Им, несмотря на потрясение, удалось даже понять, что смысл разговора сводился к будущим страданиям Христа. Но, если подобные разговоры раньше пугали, смущали, теперь учеников охватила неземная радость. Слова о Царстве Небесном, «пришедшем в силе», стали понятны.

Как бы водимый Духом, Петр воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии » (Мф.17:4). А св. Марк, духовный сын, близкий друг Петра, несомненно, со слов Апостола прибавляет: «Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе». Но, несмотря на это – не хотели возвращаться к миру, лишаться великой радости единения с Богом.

Облако

Не успел Петр договорить, как случилось еще одно: неожиданно на гору сошло «облако светлое», подобное тому, которое некогда наполняло Храм, а еще ранее – скинию Моисея. К ужасу учеников, раздался неземной глас:

Итак, подобно Моисею, Апостолы услышали глас Самого Бога Отца. Окончательно лишившись присутствия духа, ученики «пали на землю», едва не теряя сознание. А когда пришли в себя – рядом был только знакомый им Учитель, не во славе, а так, как они привыкли Его видеть.

Дискуссии о горе Преображения

Церковная традиция издавна считает местом события гору Фавор. С первых веков христианства именно здесь основываются иноческие обители, а когда с XIV в. начинается полемика по поводу природы света, осиявшего Христа на горе, его именуют «Фаворским».

В последние десятилетия многие церковные историки склоняются к тому, что исторически событие, возможно, произошло на другой горе – Ермон, так как:

Вместе с тем, кроме свидетельств «от человеческого ума», есть другое, в пользу Фавора: ежегодно на праздник именно на его вершину опускается светлое облако, некогда виденное Апостолами. Происходит это всегда после праздничного богослужения.

Стоит сказать также о том, что для понимания значения события историческое место, где оно произошло, принципиальной важности не несет.

Символическое значение события

Смысловое значение праздника содержится во множестве его символических деталей, многое говорящих о церковном понимании празднования, о домостроительстве нашего спасения.

Время

Церковные праздники – не «годовщины» исторических событий. Поэтому их даты передают, прежде всего, духовный, а не земной смысл. Примером этого является праздник Преображения.

В Евангельских текстах рассказ о нем находится перед повествованием о последних днях жизни Господа на земле, Его Распятии. Казалось бы, логично отмечать Преображение во время Великого Поста, тем более что Предание говорит о том, что событие случилось за 40 дней до Распятия.

Однако радость о Царстве Небесном мало совместима с временем великопостного покаяния. Поэтому церковное торжество перенесено с февраля (хорошо известное историческое время события) на август.

6(19) августа тесно связано с Воздвижением Креста Господня, когда воспоминается Распятие. Он отмечается ровно спустя 40 дней. Так Церкви удалось символически показать суть события, его связь с крестной смертью Господа.

Символика места

«Гора Господня» – еще один древний символ, понятный как ученикам Христовым, так и верующим последующих поколений:

Моисей и Илия

Явление пророков, беседующих с Христом, также не случайно. Богословы еще первых веков церкви отмечают, что оно означает:

Три ученика

Даже три человека, присутствовавшие при событии, как указывает прп. Иоанн Дамаскин, выбраны Христом не случайно:

«Он взял Петра, дабы показать, что Петрово свидетельство подтверждается свидетельством Отца, и дабы уверить Петра в том, что Отец небесный открыл ему это свидетельство. Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу Его и креститься за Него крещением, наконец взял Иоанна, как девственника и чистейший орган богословия».

Установление празднования

Первые богослужебные гимны, посвященные Преображению, известны с V-VI вв. Русский литургист М.М.Скабалланович считал, что наиболее ранние из проповедей на праздник принадлежат свт. Андрею Критскому (начало VIII в.). А окончательное установление праздника на территории Константинопольской патриархии произошло к самому концу IX в.

Некоторые приходы западных христиан отмечали праздник также с IX столетия, но общецерковное торжество появилось только с 1457 г. Решение Папы Римского Каликста III было связано с победным для христианских войск сражением с турками близ Белграда летом 1456 г. Известие об этом пришло в Рим 6 августа того же года. Поэтому праздник стал отмечаться всеми западными христианами, однако он не относится к числу «торжеств» (аналогичных православным «двунадесятым» праздникам).

Иконография

Иконография: Преображение Господне Датировки: XVI в. Первая половина XVI века.Происхождение: Из собора Спасского монастыря в Муроме. Материал: Дерево, темпера. Размеры иконы: высота 154 см, ширина 105 см На иконе изображена сцена Преображения Господня на горе Фавор в присутствии трех ближайших учеников Христа: Петра, Иоанна и Иакова. Христос представлен на фоне «славы», которая состоит из нескольких окружностей, переходящих от темно-зеленого к светлому, почти белому тону. Ветхозаветные пророки Моисей и Илия изображены по обеим сторонам от Христа. Поступила в музей 26 февраля 1928 года. Реставрирована в 1928 году в Муромском музее И. И. Тюлиным. © Муромский историко-художественный музей Литература:О. А. Сухова и др. Иконы Мурома. М., 2004. № 4.

Большинство известных изображений праздника легко узнаваемы по скале, которая занимает значительную часть пространства иконы. Кроме того:

Нынешняя иконография сложилась постепенно. Считается, что первые образы Преображения были насыщены символами, характерными для Церкви эпохи гонений, когда последователи Господа прикровенно изображали истины своего вероучения. Так, древнейшая ныне известная мозаика, посвященная празднику в Римском храме св. Апполинария (VI в.) изображает не Самого Господа, а символ Его страданий – Крест, тогда как ученики представлены под видом агнцев.

Современная иконография праздника восходит, как считают богословы, к мозаике монастыря св. Екатерина на горе Синай (также VI в.). Здесь присутствуют образы Христа, пророков, Апостолов.

С XII в. на иконах добавляются образы Апостолов, поднимающихся или спускающихся с Фавора. А вот фигуры учеников, упавших на землю, начинают подчеркиваться с XIV в., после того, как Церковь определила свою позицию относительно природы Фаворского света.

Например, образ из Преображенского собора г. Переяславль-Залесский (XV в.), написанный Феофаном Греком, показывает не только неземные лучи, но также то, как отзываются люди на это сияние. Апостолы представлены закрывающими лица, упавшими на землю в различных позах. Так иконописцы показали, насколько потрясающим было воздействие Преображения, его неотмирного света.

Что означает традиция называть 19 августа Яблочным Спасом

Перенос праздника на конец лета, когда в Греции созревал виноград, способствовал появлению обычая после богослужения святить плоды. Так явление Царства Небесного освящает земные труды людей.

В России, где виноград не растет, его заменили яблоки, поспевающие на территории центральной России как раз к началу августа. Благочестивый обычай запрещал их употребление до праздника, так как начатки урожая должны быть освящены. А вот 6 августа по всей России открывались, часто прямо близ храмов, своего рода яблочные базары. Именно обилие этих плодов, освящаемых после службы, подарило празднику народное название «Яблочный Спас».

Обычай святить яблоки сохраняется доныне, хотя собственные сады есть не у всех, многие покупают яблоки, виноград в магазине. А вот употреблять ли их в пищу до праздника – вопрос, который многие современные священнослужители советуют решать со своим духовником.

Свято-Преображенские монастыри и храмы

Православный Преображенский монастырь на горе Фавор

Православный Преображенский монастырь на горе Фавор

Храмы, иноческие обители воздвигались на Фаворе еще со времен равноапостольной царицы Елены, которая построила здесь храм апп. Петра, Иакова и Иоанна. С VIII в. здесь образовался монастырь, впоследствии разоренный мусульманами. С XII в. молиться на горе верующие могли только раз в год, 6 августа.

Сейчас на горе две обители: католическая (францисканская) и православная.

Греческий монастырь основан в середине XIX в., когда на горе поселился архимандрит Иринарх, происходивший из Молдавии. Он начал восстановление одной из византийских базилик. Но официальное разрешение на это турецкие власти дали только в 1860 г. Его освящение состоялось уже после кончины архим. Иринарха, 6 августа 1862 г.

Обустройство обители проводилось на деньги благотворителей, прежде всего – Русского Палестинского общества. Ныне это женский монастырь Иерусалимской патриархии. Его главный храм имеет три престола – Преображения, прор. Моисея и Илии и свв. Георгия Победоносца и Димитрия Солунского.

Чтимые святыни обители:

Паломники также стараются поклониться могиле основателя монастыря, архимандрита Иринарха. Она находится справа от храмовых дверей.

Храмы в честь Преображения в России

Церкви, посвященные любимому на Руси празднику возводились уже с первых лет христианства на нашей земле.

Собор Мирожского монастыря

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Самый древний из ныне сохранившихся храмов – собор Псковской Спасо-Преображенской Мирожской обители. Он возведен в XI в. Сейчас это – единственный сохранившийся от времени до монгольского нашествия полностью расписанный храм. Фрески его открыты реставраторами с конца XIX в., они до сих пор не потеряли яркости красок.

Соловки

В честь Преображения освящен собор Соловецкой обители. Нынешнее его здание создано трудами игумена Филиппа (Колычева), одного из самых лучших, деятельных настоятелей монастыря (сер. XVI в.). Впоследствии св. Филипп стал митрополитом и был замучен опричниками Ивана IV. Через несколько десятилетий после кончины его мощи упокоились в соборном храме. Отсюда они были взяты в Москву царем Алексеем Михайловичем. Частица мощей ныне является одной из святынь храма, наряду с честными остановками основателей монастыря.

Преображенская на Бору

Этот храм, не дошедший до наших дней, стал второй церковью тогда еще очень небольшого города Москвы. Он выстроен благоверным князем Даниилом Московским в конце XIII в. Сын блгв. Даниила, Иван Калита, перестроил церковь в камне, впоследствии – сделал усыпальницей княгинь московского дома. Здесь погребены:

В том же храме в XIV в. погребли свт. Стефана Пермского, скончавшегося в Москве.

Храм, представлявший огромную культурную, духовную ценность, полностью уничтожен в начале XX в. при строительстве Большого Кремлевского дворца.

На площади Преображения

Эта церковь находилась на исторически значимом месте, в с. Преображенском, летней резиденции русских царей. Именно здесь провел детство Петр I, в этих местах появились его «потешные» полки, позже ставшие русской гвардией. Храм был сначала деревянным, с середины XVIII в. – каменным. Он дожил до 1960-х гг., когда, во время очередной кампании «борьбы с религией» его варварски взорвали. До настоящего времени просьбы верующих о восстановлении церкви на московской площади, все еще именуемой по уничтоженному храму, остаются без ответа.

«Собор всей гвардии»

Так именовали этот петербургский храм, принадлежащий созданному Петром I Преображенскому гвардейскому полку. Церковь построена в середине XVIII в. Ее удалось спасти от уничтожения в советские годы. Сейчас главные святыни храма:

Казачий храм в Астрахани

Церковь построена во 2 пол. XIX в. на пожертвования Астраханского казачьего войска. Она действовала до 1938 г., несмотря на неоднократные попытки закрытия или передачи «обновленцам». В конце 1930-х церковь закрыли, уничтожили все внутреннее убранство. Но верующие астраханцы добились передачи им здания уже с 1945 г. Однако, по решению властей, боявшихся «популярности» храма среди жителей города, были снесены луковичные купола. Не дали восстановить и полуразрушенную колокольню.

С 1992 г. церковь передана Николо-Угрешскому монастырю, теперь она является его подворьем.

Новый собор

Преображенский собор в Хабаровске.

На востоке страны, в Хабаровске, действует Преображенский собор, пожалуй, самый величественный храм города. Первый камень в его основание заложен патриархом Алексием II (2001), а уже 16 октября 2003 служили благодарственный молебен о завершении строительства. Оно велось на средства предпринимателей и православных жителей города. Роспись храма делала артель московских иконописцев.

Ныне собор, стоящий на берегу Амура – пожалуй, самое высокое здание города, ведь высота его – 83 м. Он может принять до 3000 человек единовременно.

Сияние Божественной природы: что значит Преображение Христа

Многие угодники Божии говорили, что этот праздник занимает особое место в ряду двунадесятых.

«Сияние Божественной природы»

Именно так определяет свет, который видели Апостолы на Фаворе, свт. Григорий Палама:

«Христос неизменно обладает светом, вернее же Он всегда имел, всегда имеет и всегда будет иметь его с Собою» – тот свет, коим воссиял на горе Господь [и коий] был, есть и будет…»

А прп. Иоанн Дамаскин говорит:

«Сын, безначально от Отца рожденный, имеет безначальный природный луч Божественности… а слава Божественности становится и славой тела».

Но как же ученики смогли воспринять славу Божества, которой не удостоился в свое время даже пророк Моисей? Прп. Максим Исповедник говорит:

«Человеческий ум не смог бы подняться настолько, чтобы воспринять Божие озарение, если бы Сам Бог не увлекал его, освещая Своими лучами»

Образ будущего

Прп. Феодор Студит писал:

«Да будет нам известно, что все Господские праздники приводят на память тайны пришествия во плоти Господа Спасителя нашего Христа, как например: как Он родился, крестился, был погребен, воскрес в третий день и вознесся во славе. Но праздник славного Его Преображения открывает и прообразует состояние будущего века. Ибо как Лицо Его просияло, подобно солнцу, и одеяние Его стало белым, как свет дня, так Он опять сойдет с небес, как молния, с силою многою и страшною славою судить вообще весь мир».

Но кроме этого, людям показана цель, к которой нужно стремиться. Свт. Иоанн Шанхайский говорит:

«На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно».

За Господом

А свт. Феофан Затворник говорит о том, как нужно следовать за Христом:

«В Преображение глас с неба не другое что изрек, как «Его слушайте». Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так быть».

Свт. Иоанн Шанхайский особое внимание обращает на роль самого человека в собственном спасении:

«… Если вначале Бог сотворил по образу и подобию Своему человека, до того еще не существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для воссоздания первого образа нужно участие и самого человека. Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал Своим учением путь к совершенству, Своим примером показал его. Это путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь с себя все греховное. (…) Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать Божия, подаваемая Богом через созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для того Он воплотился, чтобы Свой падший снова восставить образ».

Царство Господа, обещанное и показанное ученикам и всем нам – залог будущего и в то же время – задача. Ведь оно «берется силою» и требует от нас мужества на нашем земном пути.