что значит рубец на матке на узи

Ультразвуковая диагностика несостоятельного рубца на матке в отдаленном послеоперационном периоде

УЗИ аппарат HS40

Лидер продаж в высоком классе. Монитор 21,5″ высокой четкости, расширенный кардио пакет (Strain+, Stress Echo), экспертные возможности для 3D УЗИ в акушерско-гинекологической практике (STIC, Crystal Vue, 5D Follicle), датчики высокой плотности.

Введение

Материал и методы

Анализ истории родов, доступный не во всех случаях, позволил определить наличие технических погрешностей в ходе операции: применение грубых ручных приемов выведения головки (11,2%), использование непрерывного шва для зашивания матки (34,2%), применение реактогенного материала (11,2%), проведение неадекватного гемостаза (8,5%); продолжительность операции более 2 ч (5,7%), наличие патологической кровопотери (8,5%).

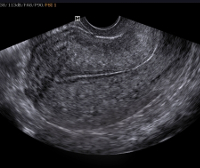

Всем пациенткам проводили трансвагинальное и трансабдоминальное ультразвуковое исследование, трехмерная реконструкция. В ряде случаев для подтверждения диагноза использовались гидросонография и гистероскопия.

Результаты и обсуждение

В качестве критериев состоятельности рубца на матке в отдаленном послеоперационном периоде рассматривали следующие признаки:

Рис. 1. Атипичное положение рубца, неоднородность структуры.

В 4 наблюдениях в I триместре беременности был выявлен несостоятельный рубец. Одна пациентка перенесла корпоральное кесарево сечение и кесарево сечение по Штарку. Несостоятельность определялась в виде разрыва корпорального рубца с пролабированием плодного яйца под серозную оболочку матки (2,8%). В 3 (8,6%) случаях выявлено резкое истончение рубца с сохранением миометрия не более 2 мм, втяжением наружного контура, втяжением со стороны полости матки. В связи с высоким риском акушерских осложнений во всех случаях были произведены прерывание беременности и пластика нижнего маточного сегмента (рис. 2, 3).

Ультразвуковая оценка рубца на матке после кесарева сечения, сравнение однорядного и двухрядного шва: когортное исследование

J. Glavind, L. D. Madsen, N. Uldbjerg, M. Dueholm

Введение

Разрыв матки является редким осложнением кесарева сечения (КС), но, тем не менее, имеет высокий риск смертности или заболеваемости матери и ребенка. Существует спор по поводу связи между риском разрыва матки и наложением одно- или двухрядного шва на матку во время КС.

Вместо того, чтобы оценить разрыв матки, как следствие, некоторые ученые считают наличие дефектного рубца на матке, или уменьшенную толщину остаточного миометрия (ТОМ) после КС, маркерами оценки возможности разрыва матки. В рандомизированном исследовании при трансвагинальной ультрасонографии сравнивали одно- и двухрядные швы после гистеротомии: никакой разницы не было найдено в толщине рубца матки через 6 недель после родов. Тем не менее, толщина стенки матки в области рубца еще увеличена на тот момент, что свидетельствует о том, что процесс заживления раны не был завершен.

Методы

С июля 2010 года двухслойный метод наложения шва на стенку матки после гистеротомии заменили техникой однослойного шва. Для нашего исследования мы выбрали все случаи КС с 1 августа 2009 года по 31 мая 2010 года и с периода 1 августа 2010 по 31 мая 2011 года. Мы тщательно отобрали случаи КС у женщин с первой беременностью и одним плодом. Мы исключили женщин с сахарным диабетом первого типа, с предварительной миомэктомией, с инфекцией матки, с послеродовыми осложнениями, а также случаи без информации о количестве наложенных рядов швов при гистеротомии.

Пациентам было проведено трансвагинальное ультразвуковое исследование на аппарате Voluson E8. Все исследования проводились независимо от фазы менструального цикла, однако, с пустым мочевым пузырем и лежа на спине.

Рубец измерялся в поперечной и сагиттальной плоскостях с указанием трех размеров (длины, ширины и глубины) (Рис.1). Во всех случаях мы измерили расстояние от внутреннего зева до внешней поверхности серозной оболочки матки (O), толщину миометрия в области рубца (М), толщину рубца с внешней стороны серозной оболочки (S). В сагиттальной плоскости мы измеряли глубину рубца (D), и ширину (W) в базальной части. Длину рубца (L) измеряли в поперечной плоскости. Мы также вычислили соотношение толщины остаточного миометрия в области рубца до толщины нормального миометрия (ТЗМ / м). В случаях рубцов, дефектов, общая ТОМ на уровне рубца и М рядом с рубцом были включены в статистический анализ, однако измерения рубцов с дефектом не включают в себя измерение, полученное от рубцов без дефекта. От каждой женщины мы получили информацию о росте, весе, вагинальных родах, использовании противозачаточных средств и дату последней менструации, также мы отмечали показания к КС, шовный материал, который используется и потери крови в родах.

Рис.1. Схематическое изображение всех размеров, которые использовались в оценке послеоперационного рубца в нашем исследовании.

Рис.2. Ультразвуковое изображение, показывающее ширину дефекта послеоперационного рубца (W, 1) и глубину (D, 2), толщину остаточного миометрия в области рубца (ТОМ, 3) и толщину миометрия рядом с рубцом (М, 4).

Результаты, полученные при ультразвуковом исследовании, изображения и видео двухмерного ультразвука от каждого случая были сохранены. Первые 36 женщин были обследованы двумя врачами совместно. Остальные женщины были обследованы одним из этих двух врачей. Однако если оценка результатов была спорной, другой врач повторял измерения, пока не достигали консенсуса.

Результаты

По нашим оценкам, доля дефектов рубцов после зашивания матки однорядным швом составит примерно 66% против 41% после зашивания двойным швом.

Отобраны для исследования 712 случаев, однако соответствовали критериям нашего исследования только 238 женщин. Из них 81 женщина отказалась принимать участие в проекте, и еще восемь не соответствовали критериям включения в исследование. Так, 149 женщин приняли участие: 68 в группе с однорядным швом на матке и 81 в группе с двухрядным. Время между кесаревым сечением и исследованием было в среднем 293 дней в группе с однорядным швом и 288 дней в группе с двухрядным швом на матке. Среди женщин в группе с однорядным швом 69% были первородящих, по сравнению с 70% в группе с двухрядным швом.

Критерии ультразвуковой диагностики несостоятельности рубца на матке после операции кесарева сечения. Барто Р.А.

Барто Р.А.

г. Москва, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии

КРИТЕРИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ (2011)

В работе рассмотрены современные взгляды на ультразвуковую диагностику состоятельности и несостоятельности рубца на матке после операции кесарева сечения. Произведен анализ клинических и инструментальных данных состояния миометрия, полученных на догоспитальном этапе, с данными истинного анатомического строения, полученными во время операции и при гистологическом исследовании удаленных рубцов. Итогом работы автора явилась выработка ультразвуковых критериев состоятельности и несостоятельности рубца на матке после операции кесарева сечения, а также определена тактика обследования таких групп пациентов.

Актуальность. В настоящее время одной из важнейших проблем современного акушерства во всем мире является возрастающая частота кесарева сечения. По России частота операции в среднем составляет 17%, а в отдельных родовспомогательных учреждениях достигает 40,3%. Увеличение частоты абдоминального родоразрешения создает новую проблему – ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке. Последний в структуре показаний к кесареву сечению во многих странах занимает 1-е место. Материнская заболеваемость при повторной операции в 3-4 раза выше, чем при родах через естественные родовые пути. Нельзя не отметить, что частота интраоперационных осложнений при повторном кесаревом сечении превышает данный показатель при выполнении первого кесарева сечения в несколько раз. Современное развитие медицинской науки и техники уже в наши дни позволяет в большинстве случаев оценить состояние миометрия после кесарева сечения еще до беременности, и, соответственно, спрогнозировать возможные осложнения. Однако нельзя не отметить, что оценка состояния миометрия с использованием всех существующих в настоящее время методов исследования: клинических, инструментальных (УЗИ, гистероскопия, МРТ) и лабораторных – не всегда позволяет объективно судить о состоянии миометрия после кесарева сечения. В первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день не разработаны четкие универсальные, доступные, легко воспроизводимые для каждого метода исследования критерии диагностики состоятельности и несостоятельности рубца на матке. Во-вторых, по отдельности каждый метод исследования зачастую малоинформативен, отсутствует четкая корреляция между результатами различных диагностических методов.

Целью настоящего исследования явилось изучение сонографической картины строения миометрия после кесарева сечения, оценить полученные ультразвуковые маркеры и выработать критерии анатомической состоятельности и несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения.

ВЫВОДЫ:

К ультразвуковым маркером полной несостоятельности рубца следует отнести:

1) визуализация полного дефекта миометрия в проекции рубца в виде «ниши» со стороны полости матки, доходящей до серозной оболочки матки;

2) визуализация неполного дефекта в миометрии в проекции рубца в виде «ниши» со стороны полости матки с истончением нижнего маточного сегмента 3 мм и менее;

3) визуализация деформации миометрия с втяжением со стороны серозной оболочки матки и «нишей» со стороны полости матки, с истончением неизмененного миометрия 3 мм и менее.

4) тотальный, субтотальный некроз миометрия.

При выявлении полученных данных следует рекомендовать оперативное лечение (таблица 2).

Таблица 2. Признаки полной несостоятельности рубца.

УЗ-критерии:

Тактика:

Дефект миометрия в виде «ниши» со стороны полости матки, доходящей до серозной оболочки матки.

Неполный (частичный) дефекта миометрия в виде «ниши» со стороны полости матки с истончением нижнего маточного сегмента в субсерозном слое 3мм и менее.

Деформации миометрия в виде втяжения со стороны серозной оболочки матки + «ниша» со стороны полости матки + истончение неизмененного миометрия 3 мм и менее.

Тотальный, субтотальный некроз миометрия.

К признакам частичной несостоятельности рубца на матке следует отнести визуализацию ниш и деформаций в проекции рубца с истончением миометрия до 4-5 мм и менее, при этом следует подчеркнуть, что данные признаки должны учитываться в совокупности с такими УЗ-маркерами, как визаулизация лигатур в проекции рубца, втяжений эхогенной ткани со стороны серозы в виде тяжей и неопределенных полей неправильной формы без четких границ, отсутствие убедительной васкуляризации миометрия при энергетическом картировании. Полученная картина в таком случае, является абсолютным показанием для проведение дополнительных исследований, таких как офисная гистероскопия, гистероскопия, МРТ, а также по нашему личному убеждению эхоконтрастного исследования полости матки (эхогистероскопия).

Таблица 3. Признаки частичной несостоятельности рубца.

Основные УЗ-критерии:

Тактика:

Дефект миометрия в виде «ниши» со стороны полости матки с толщиной неизмененного миометрия 4-5 мм и менее.

Дообследование:

2. Офисная гистероскопия (с бипосией).

3. Гистероскопия (с биопсией).

Дефект миометрия в виде втяжения со стороны серозной оболочки матки + «ниша» со стороны полости матки + истончение неизмененного миометрия 4-5 мм и менее.

Втяжений эхогенной ткани со стороны серозной оболочки в виде тяжей и неопределенных полей неправильной формы без четких границ, оценить истинную толщину нижнего маточного сегмента или неизмененного миометрия затруднительно (фиброз рубца).

Частичный некроз миометрия в виде полей сниженной или анэхогенной плотности без четких контуров.

Толщина нижнего маточного сегмента в проекции рубца менее 4-5 мм

Дополнительные УЗ-критерии:

Отсутствие васкуляризации «неизмененного» миометрия при энергетическом картировании.

Визуализация лигатур в миометрии.

Необходимо выделить так называемые «дополнительные» или «потенциальные» (возможные) клинические критерии несостоятельности, которые могу усилить подозрение врача на несостоятельность казалось бы «нормального» миометрия. При их выявлении в сочетании с данными гистероскопии, биопсии, МРТ, необходимо склонить диагноз в сторону несостоятельности и решить вопрос об оперативном лечении.

Таблица 4. Потенциальные клинические критерии несостоятельности.

Анамнестические данные:

Биопсия:

Патология послеродового периода (субинволюция матки, кровотечения, послеродовый метроэндометрит).

Указания на повторные выскабливания после оперативных родов.

Перенесенные половые инфекции.

Перенесенные эпизоды «необъяснимой» лихорадки, ознобов после родов.

Микроскопическая картина метроэндометрита.

Гранулемы инородных тел.

Очаги эндометриоидных гетеротопий.

Таким образом, резюмируя полученные данные, уже на данном этапе при помощи такого простого и доступного метода как ультразвуковая диагностика можно в большинстве случаев убедительно оценить состоятельность миометрия на матке после кесарева сечения, сформировать группу пациентов с неблагоприятным и благоприятным прогнозом для планирования беременности, вовремя начать лечение таких пациенток, и тем самым, снизить возможные риски осложнений для развития планируемой беременности. При изучении собственных полученных данных в нашем исследовании, а также успехи акушерской службы нашего учреждения в родах через естественные родовые пути с рубцом на матке, уже сейчас можно сформулировать, перефразировав известную фразу, следующее: «Одно кесарево сечение – не всегда кесарево сечение».

Рис.1 Рубец на матке после кесерева сечения. Видны эхогенные включения в проекции рубца (шовный материал). Рубец состоятельный. Толщина «неизмененного» (определяемого) миометрия в рубце 5 мм и более.

Рис. 2 Эта же пациентка (см.выше). Эхогистероскопия. Дефект миометрия в проекции рубца на матке выполнен контрастом. Видно увеличение «ниши» со стороны полости матки. Толщина неизмененного миометрия в проекции дефекта 4,5 мм (рубец состоятельный).

Рис. 3 16-е сутки после кесарева сечения. Несостоятельность рубца. Глубокая «ниша» со стороны полости, заполнена тканевым детритом. Признаки эндометрита: включения в полости. Признаков пельвиоперитонита нет. Произведена консервативная терапия – предоперационная подготовка, АПД. Пластика нижнего сегмента.

Рис. 5 Несостоятельность рубца на матке в отдаленном послеоперационном периоде (на этапе планирования беременности).

Рис. 6 Несостоятельный рубец на матке в отдаленном послеоперационном периоде. Трехмерная реконструкция.

Видео 1. Гидросонография при подозрении на несостоятельный рубец. Расхождения листков миометрия не определяется. Рубец состоятельный.

Видео 2. Гидросонография. Несостоятельный рубец после кесарева сечения. Четко определяется расхождения листков миометрия при давлении на них контраста из полости матки.

Видео 3. Гидросонография. Несостоятельный рубец. Киста в рубце. Четко определяется расхождения листков миометрия при давлении на них контраста из полости матки.

Видео 4. Несостоятельный рубец. В проекции нижнего маточного сегмента определяется глубокая ниша со стороны полости матки.

Литература

Рубец на матке

Рубец на матке — гистологически измененный участок маточной стенки, сформировавшийся после ее повреждения в ходе оперативных и диагностических вмешательств или травм. У небеременных женщин клинически не проявляется. При гестации и родах может осложниться разрывом с соответствующей симптоматикой. Для оценки состояния рубцовой ткани применяют гистерографию, гистероскопию, УЗИ тазовых органов. При угрожающем разрыве рекомендованы методы динамического наблюдения за состоянием плода (КТГ, допплерография маточно-плацентарного кровотока, УЗИ плода). Патология не подлежит лечению, но является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор естественного или оперативного родоразрешения.

Общие сведения

По различным данным, в последние годы число беременных с рубцом на матке увеличилось до 4-8% и даже более. С одной стороны, это связано с более частым родоразрешением методом кесарева сечения (в России так завершается до 16% беременностей, а в Европе и США — до 20%). С другой стороны, благодаря использованию современных хирургических техник улучшились репродуктивные возможности женщин с диагностированной миомой матки или анатомическими аномалиями этого органа. Кроме того, при наличии показаний гинекологи всё чаще решаются на вылущивание миомы на 14-18-й неделе беременности. Высокая вероятность осложнений беременности и родов при наличии рубца на маточной стенке требует особого подхода к их ведению.

Причины рубца на матке

Рубцевание маточной стенки происходит после различных травматических воздействий. Наиболее распространенными причинами замещения мышечных волокон миометрия рубцовой тканью являются:

Патогенез

Формирование рубца на матке — естественный биологический процесс ее восстановления после механического повреждения. В зависимости от уровня общей реактивности и размера разреза, разрыва или прокола заживление маточной стенки может происходить двумя способами — путем реституции (полноценной регенерации) или субституции (неполноценного восстановления). В первом случае поврежденный участок замещается гладкомышечными волокнами миометрия, во втором — грубыми пучками соединительной ткани с очагами гиалинизации. Вероятность формирования соединительнотканного рубца возрастает у пациенток с воспалительными процессами в эндометрии (послеродовым, хроническим специфическим или неспецифическим эндометритом и т. п.). Для полного созревания рубцовой ткани обычно требуется не менее 2 лет. От типа заживления напрямую зависит функциональная состоятельность матки.

Классификация

Клиническая классификация рубцов на матке основана на типе ткани, которой был замещен поврежденный участок. Специалисты в сфере акушерства и гинекологии различают:

При определении плана обследования и акушерской тактики важно учитывать локализацию рубцов. Рубцово-измененными могут быть нижний сегмент, тело, шейка с участком, прилегающим к внутреннему зеву.

Симптомы рубца на матке

Вне беременности и родов рубцовые изменения маточной стенки клинически никак не проявляются. В позднем гестационном периоде и родах несостоятельный рубец может разойтись. В отличие от первичного разрыва клинические проявления в этих случаях являются менее острыми, у некоторых беременных симптоматика на начальном этапе может отсутствовать. При угрозе повторного разрыва в дородовом периоде женщина отмечает боль разной интенсивности в эпигастрии, нижней части живота и пояснице. На стенке матки может прощупываться углубление. По мере усугубления патологии повышается тонус маточной стенки, появляются кровянистые выделения из влагалища. Прикосновение к животу беременной резко болезненно. О свершившемся разрыве по рубцу свидетельствует резкое ухудшение самочувствия со слабостью, бледностью, головокружением вплоть до потери сознания.

Разрыв старого рубца во время родов имеет практически такие же клинические признаки, что и при беременности, однако некоторые особенности симптоматики обусловлены родовой деятельностью. При начавшемся повреждении рубцовой ткани схватки и потуги усиливаются или ослабляются, становятся частыми, неритмичными, прекращаются после разрыва. Боль, ощущаемая роженицей во время схваток, не соответствует их силе. Движение плода по родовым путям задерживается. Если матка разрывается по старому рубцу с последней потугой, признаки нарушения целостности ее стенки вначале отсутствуют. После отделения плаценты и рождения последа нарастает типичная симптоматика внутреннего кровотечения.

Осложнения

Рубцовое изменение маточной стенки становится причиной аномалий в расположении и креплении плаценты — ее низкого расположения, предлежания, плотного крепления, приращения, врастания и прорастания. У таких беременных чаще наблюдаются признаки фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода. При значительных размерах рубца и его локализации в истмико-корпоральном отделе повышается угроза отслойки плаценты, самопроизвольного аборта и преждевременных родов. Наиболее серьезной угрозой для беременных с рубцовыми изменениями маточной стенки является разрыв матки при родах. Такое патологическое состояние зачастую сопровождается массивной внутренней геморрагией, ДВС-синдромом, гиповолемическим шоком и в подавляющем большинстве случаев – антенатальной гибелью плода.

Диагностика

Ключевой задачей диагностического этапа у больных с предполагаемым рубцом на матке является оценка его состоятельности. Наиболее информативными методами обследования в таком случае считаются:

Полученные в ходе исследований данные учитывают при планировании следующей беременности и разработке плана ее ведения. С конца 2-го триместра таким беременным раз в 7-10 дней выполняют УЗИ рубца на матке. Рекомендованы УЗИ плода, допплерография плацентарного кровотока. При подозрении на угрожающий разрыв по рубцу в родах с помощью наружного акушерского исследования оценивают форму матки и ее сократительную активность. В ходе УЗИ определяют состояние рубцовой ткани, выявляют участки истончения миометрия или его дефекты. Для наблюдения за плодом применяют ультразвуковое исследование с допплерометрией и кардиотокографию. Дифференциальную диагностику проводят с угрожающим абортом, преждевременными родами, почечной коликой, острым аппендицитом. В сомнительных случаях рекомендован осмотр уролога и хирурга.

Лечение рубца на матке

В настоящее время каких-либо специфических способов лечения рубцовых изменений на матке не существует. Акушерская тактика и предпочтительный способ родоразрешения определяются состоянием рубцовой зоны, особенностями течения гестационного периода и родов. Если при эхографии было определено, что плодное яйцо прикрепилось к стенке матки в области послеоперационного рубца, женщине рекомендуют прервать беременность при помощи вакуум-аспиратора. При отказе пациентки от аборта обеспечивается регулярный контроль над состоянием матки и развивающегося плода.

Самостоятельные роды при рубце на матке рекомендованы женщинам с одним ранее перенесенным кесаревым сечением, выполненным через поперечный разрез. Обязательными условиями для выбора в пользу естественного родоразрешения являются неосложненная беременность, состоятельность рубцовой ткани, нормальное функционирование плаценты и ее крепление вне зоны рубцовых изменений, головное предлежание плода, его соответствие размерам таза матери. В таких случаях беременную госпитализируют на 37-38 неделе беременности для комплексного обследования. Для улучшения прогноза с началом родов показано назначение спазмолитиков, антигипоксических и седативных препаратов, средств для улучшения фетоплацентарного кровотока.

Пациенткам с высоким риском повторного разрыва рекомендовано оперативное родоразрешение. Прямыми показаниями являются:

Если во время самопроизвольных родов у роженицы, имеющей рубец на матке, возникла угроза разрыва, кесарево сечение выполняется в экстренном порядке. После операции дефект маточной стенки ушивается. Экстирпацию матки осуществляют лишь при обширных повреждениях с невозможностью ушивания или возникновении массивных интралигаментарных гематом.

Прогноз и профилактика

Выбор правильной акушерской тактики и динамическое наблюдение за беременной сводит к минимуму вероятность осложнений во время беременности и в процессе родов. Женщине, перенесшей кесарево сечение или гинекологические хирургические вмешательства, важно планировать беременность не ранее чем через 2 года после хирургического вмешательства, а при ее наступлении регулярно посещать акушера-гинеколога и выполнять его рекомендации. Для профилактики повторного разрыва необходимо обеспечить грамотное обследование пациентки и постоянное наблюдение за рубцом, выбрать оптимальный способ родоразрешения с учетом возможных показаний и противопоказаний.