что значит звенья в хоккее

Что значит звенья в хоккее

Наблюдая за хоккеем, наверняка зрители отлично знают, что далеко не всегда клуб заканчивает игру в том составе, который вышел на лед в начале матча. Лица игроков меняются, а вот зачем и как это делается – вопрос, не совсем понятный новичкам. Между прочим, смена хоккеистов происходит довольно часто. И выполняется этот процесс с соблюдением определенных правил.

Школа хоккея AtHockey.ru (Москва)

Первое, что нужно знать начинающим спортсменам – покидать поле необходимо в конкретный момент. А успеть это нужно до того, как на лед выйдет игрок, который должен заменить спортсмена. В крайнем случае хоккеисты меняются одновременно. Иначе же игра будет остановлена, а судья имеет полное право удалить нарушителя, поскольку тот игнорирует требования к численности состава.

Но конечно, сложность заключается не только в этом. Смена должна выполняться таким образом, чтобы команда в целом не проиграла. Например, не стоит и думать о том, чтобы покидать поле в момент атаки. Это.

Что такое «звено» в хоккее с шайбой?

Как понять хоккейный термин «звено»?

Из скольких хоккеистов состоит звено?

Звено – пять полевых хоккеистов, которые одновременно находятся на площадке. Очень часто используют термин «пятерка».

Тренеры распределяют хоккеистов по звеньям, исходя из тактических соображений, сыгранности игроков и т.д. В пятерках наигрываются связи и комбинации, что позволяет более слаженно действовать спортсменам на льду. На протяжении матча составы звеньев могут меняться. Такие шаги часто предпринимаются для вариации игры или поиска более продуктивных сочетаний.

Как правило, заявка на хоккейный матч состоит из 22 хоккеистов, из которых двое представляют вратарский цех. Это значит, что тренер имеет возможность сформировать четыре полноценных звена.

Практически у всех команд есть пятерки, которые либо специализируются на реализации большинства, либо играют в меньшинстве. Понятно, что первая команда состоит преимущественно из.

Тактика игры подразделяется на тактику обороны и тактику нападения.

Под тактикой нападения подразумеваются организованные атакующие действия команды, направленные на взятие ворот соперника. Подразделяются на индивидуальные, групповые и командные. Если успешность индивидуальных атакующих действий определяется исключительно мастерством хоккеиста, то групповая и командная атаки.

По правилам можно в любое время игры и по любому поводу заменять игроков. Это позволяет вести игру в очень быстром темпе.

Замена игроков — это тактический прием, который способствует усилению команды, сохранению инициативы темпа, территориального преимущества перед противником.

Тренер может в процессе игры использовать слабости противника путем своевременной замены своих игроков.

Хоккеистов заменяют для того, чтобы сохранить или ускорить темп игры, перестроиться и играть в ином тактическом плане. Замена не должна быть самоцелью, это тактическое средство, позволяющее наилучшим образом использовать силы и особенности игроков в ходе состязания. Заменяют игроков вследствие наказания за грубое поведение и в том случае, когда игрок получит повреждение или если он плохо играет.

Различные замены зависят от состава команды, физического состояния игроков, тактического плана игры, а также и от противника.

Замены могут быть следующие:

Заменяют.

Это, в свою очередь, повлекло за собой повышенные требования к технической, тактической и физической подготовленности игроков. Возникла необходимость изменить правила некоторых спортивных игр — допускать в ходе спортивной борьбы замену значительного числа спортсменов. Теперь это одно из средств сохранить высокий темп игры, активизировать нападение или защиту.

Особенно велико значение замены игроков в самой стремительной спортивной игре — хоккее с шайбой. Здесь, как известно, разрешается производить неограниченное число замен любого количества игроков, даже не извещая заранее судей. Именно этот важный тактический прием позволяет проводить все состязание в максимально быстром темпе: каждые 2—4 минуты вступают в борьбу новые игроки, а замененные хоккеисты получают перерыв для отдыха.

Интересно проследить, как шло.

Хоккей один из наиболее любимых народом олимпийских видов спорта, широко культивируемый во многих странах мира. Его популярность и привлекательность связаны с большой зрелищностью, с динамизмом борьбы противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью контактных силовых единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных технико-тактических действий в атаке и обороне, в том числе в экстремальных условиях.

Все это свидетельствует о высоких требованиях, предъявляемых к соревновательной деятельности, и определяет особенности ее структуры и содержания. Вся игровая деятельность осуществляется в движении на коньках в интервальном режиме в составе команды из 4 или 3 звеньев.

Согласно правилам игры единовременно может участвовать в игре одно звено (5 человек) и вратарь. Поэтому в ходе матча звенья, меняясь поочередно, участвуют в.

Хоккей, как никакая другая коллективная игра, настоятельно требует постоянного обновления концепций и взглядов.

Со временем та или иная основа, которая позволяла нам опережать соперников, быть сильнейшими в мире, неизбежно устаревает. Преимущество сборной СССР начинает теряться, поскольку в наш век широчайшего общения, энергичного использования видеомагнитофонов и заимствования опыта соперников находки чемпионов мира, носившие характер откровения, довольно скоро становятся всеобщим достоянием, альфой и омегой хоккея.

Так произошло и несколько лет назад, когда на чемпионатах мира 1976 и 1977 года мы, скажем прямо, едва ли опережали своих соперников.

Сборная СССР должна была найти что-то новое, что позволило бы ей снова уйти «в отрыв».

Такой новинкой стала игра национальной команды четырьмя пятерками.

Физическая культура: Учебник для учащихся 8-9 классов / Под ред. В.

Краткий анализ качества игры ЦСКА на основе игр со СКА в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2014-2015гг и игр с Йокеритом в Кубке Гагарина 2015г.

Стиль игры ЦСКА – сбалансированный в отношении созидания-разрушения, силовой, высокой активности, скорости, напряжённости и интенсивности.

Баланс разрушения-созидания у ЦСКА высокий, но несколько хуже, чем у СКА: 37.25% против 39.5%.

Эффективность использования ТТД (стоимость 1 атаки/форчекинга) у ЦСКА не очень хорошая по международным требованиям, но она несколько лучше, чем у СКА: 13.41 ТТД против 14.27 ТТД. Это говорит о том, что ЦСКА выполняет большое количество разрушительных ТТД в средней зоне и в зоне защиты.

Количество выигранных силовых.

Ударом в механике называется кратковременное взаимодействие тел, в результате которого резко изменяются их скорости. При таких взаимодействиях возникают столь большие силы, что действием всех остальных сил можно пренебречь. Обычно время соударения много меньше по сравнению со временем наблюдения.

Примерами ударов являются:

· Удары по мячу, шайбе. При этом происходит быстрое изменение скорости по величине и направлению.

· Приземление после прыжков и соскоков. При этом скорость тела спортсмена резко снижается до нуля.

В физической культуре и спорте ударные действия встречаются в основном в спортивных играх: футбол, хоккей, хоккей на траве, теннис, настольный теннис, волейбол и т. д. Хотя существуют удары в боксе и восточных единоборствах. Цель ударнонго действия состоит в том, чтобы сообщить снаряду (мячу, шайбе) определённую скорость, направление и вращение. В целом ряде видов спорта (хоккее, теннисе и др.) для этого используют клюшку, ракетку и т.

Смена звеньев

В отличие от других видов спорта в хоккее игроки меняются на ходу примерно каждые 40 секунд. Дело тренера – решать, какое звено вывести на лед, а обязанность игрока – быть готовым. Однако за их согласованными усилиями скрывается нечто большее.

Хоккей с его быстрой сменой направления движения подразумевает быструю смену игроков. Один из секретов любого матча заключается в том, как команда производит смену игроков и использует время на льду. Победа по большей части зиждется на темпе игры, а значит, его нужно наращивать и поддерживать. Темп игры в хоккее в значительной степени обязан удачной смене звеньев. Некоторые тренеры предпочитают по очереди менять все 4 звена, делая это как можно чаще, поддерживать темп со скамьи и пытаться добиться отдачи от каждого члена команды. Другие любят придать интерес своим матчам, дольше оставляя на льду хоккеистов, искусно владеющих техникой нападения и в результате гораздо больше задействованных в игре, чем другие хоккеисты.

То, как тренеры предпочитают производить смены игроков и накладывать определенные звенья, – зачастую в большей степени искусство, чем наука. Некоторым тренерам нравится ставить оборонительное звено против атакующего, однако побочным эффектом такого образа действий нередко является то, что их собственные атакующие звенья проводят на площадке меньше времени. Некоторые тренеры любят как можно чаще менять все 4 звена, а другие предпочитают придавать своим матчам больший интерес за счет того, что наиболее одаренные атакующими качествами хоккеисты проводят гораздо больше времени на льду.

Независимо от личных предпочтений большинство тренеров сходятся в ряде принципов, они составляют базовые правила для успешной смены звеньев и поддержания темпа, который благодаря такой смене наращивается. Давайте рассмотрим основные принципы смены звеньев в хоккее.

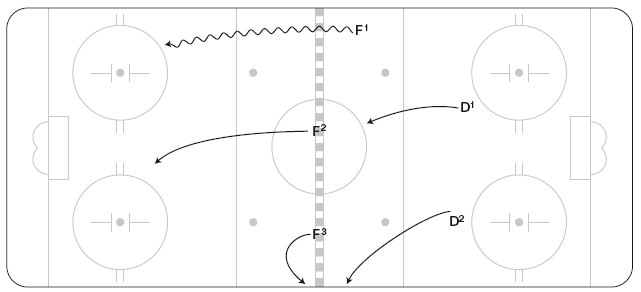

? Производите смену во время нападения на противника, а не во время отступления или бэкчекинга. Если вы убедитесь, что шайба либо находится в зоне нападения, либо направляется туда, вы застрахуете себя от оборонительных действий в численном меньшинстве из-за смены звеньев. Очевидно, что замену пятерых игроков на ходу лучше производить, когда шайба находится глубоко в зоне нападения (рисунок 12.1). Редкий случай, когда пятерых игроков сменяют одновременно, а если нужно заменить все звено игроков, то защитник дальнего фланга зачастую остается на льду, чтобы предотвратить длинный пас через три четверти площадки, который может спровоцировать выход один на один.

Рисунок 12.1. Смена звена во время наступления на противников.

Рисунок 12.2. Когда смена звена на льду подходит к концу, начинается поочередная замена игроков, которые находятся ближе всего к скамейке запасных, на ходу.

? Смена звеньев на ходу (во время игры) должна производиться с учетом стратегии и расположения игроков. Когда смена звена на льду подходит к концу, начинается поочередная замена игроков, которые находятся ближе всего к скамейке запасных, на ходу (рисунок 12.2). Более молодые игроки, видя, что производится замена одних игроков другими, думают, что их тоже должны сменить, даже если они осуществляют бэкчекинг или преследуют владеющего шайбой игрока. Момент смены игроков в значительной степени определяется логикой и стратегией. Чем опаснее ситуация, когда противники могут создать голевой момент, тем меньше вероятность, что появится возможность заменить игроков. И вот простой пример: если игроки видят, что шансы перехвата шайбы в нейтральной зоне очень велики, они не будут пытаться смениться. В некоторых случаях ожидание займет несколько секунд, но если шайба будет перехвачена во время замены, команда противника, безусловно, получит отличный голевой шанс.

? Запасные игроки должны все время быть начеку. Замены на ходу производятся стремительно и нередко непредсказуемо. Как только тренер подал сигнал, какое звено выходит на лед следующим, дело за игроками: они должны четко понимать, кого они заменяют. Во время большинства матчей НХЛ каждый запасной игрок называет имя того, кого он заменяет. Предложите хоккеистам обмениваться информацией («Я беру Джонни» или «Не забудьте, что Линда сейчас центральный»). Когда игроки бросаются на замену, пусть одна группа направляется к выходу, а другая по возможности выходит через борта.

? При подготовке к замене запасные игроки должны быть в курсе того, что происходит на площадке. Зачастую хоккеисты настолько сосредоточены на том игроке, которого они собираются заменить, что не вполне понимают, что происходит на площадке. Нередко игрок выпрыгивает на лед и оказывается прямо рядом с шайбой возле скамейки запасных еще до того, как другой игрок окончательно покинул площадку. Это, безусловно, приводит к нарушению численного состава и игре в меньшинстве, если бдительный судья заметит случившийся казус. Когда игроки в курсе того, что происходит на площадке, они смогут быстро осуществлять ответные действия в атаке и в обороне. Выходящему на лед игроку должны быть также известны и его обязанности после своего выхода: будет ли он играть в нападении или действовать в обороне?

? Темп игры можно увеличить за счет плавности замены игроков. Команды привыкают к ритму замены игроков, и, когда хоккеисты выкладываются по полной, этот ритм и задает игре настоящий темп и является преимуществом. Игрокам отведена зона возле скамейки запасных площадью 10 футов для выполнения смены, поэтому под плавностью подразумевается замена точно в этой зоне в нужное время (когда игроки не слишком устали) и в нужной ситуации.

? Временная координация замены имеет решающее значение. В спорте от временной координации зависит все. Время, которое игроки проводят на льду, и то, в какой момент производится или не производится смена звеньев, говорит специалисту многое о характере и особенностях, присущих команде. Нередко ведущие хоккеисты в стремлении забить гол мухлюют. Они остаются на площадке дольше, чем обычно, и из-за этого порой разрушают хрупкий эмоциональный баланс. Если после замены центрального и правого нападающего левый остается на площадке, это может нарушить согласованность действий определенной комбинации звеньев и даже рассердить следующего левого форварда, который не дополучает игровое время.

Тренер, распределяющий время на площадке, – совсем как дирижер оркестра. Его цель – соединить таланты и сильные стороны каждого из игроков в одно общее усилие или впечатление, которое стало бы необоримым и приятным глазу.

В распределении запасных игроков есть определенные трудности и выгоды в зависимости от того, проводится ли матч дома или в гостях. Тренер команды, играющей дома, имеет преимущество последней замены, и очевидно, что благодаря этому наставник команды-хозяина может лучше справиться с шахматной задачей, т. е. с распределением игроков на льду. Тренеры гостевой команды стараются чаще менять игроков на ходу, чтобы добиться определенного желаемого соответствия звеньев.

Тренер НХЛ Майк Кинэн предложил для нашей книги следующее. Просто самое лучшее: «Вот что еще мне нравится: динамика игры. Можно спросить зрителей, сколько минут длится хоккейный матч, и они обычно отвечают «60». На самом деле 720. 360 минут основного времени матча распределяется между двумя командами, в каждой из которых 20 игроков, поэтому вы предоставляете вратарю 60 минут (большинство команд рассмеются, когда я говорю им это, и говорят, что я никогда этого не делаю, поскольку я всегда заменяю вратаря). Еще есть 300 минут, которые распределяются с вашей стороны, не считая штрафных. У другого тренера столько же. В том, как вы управляетесь с этим временем, кому и в какой момент его предоставляете, и состоит искусство. И вы должны оценивать игру и своих подопечных по мере того, как развиваете его в себе».

Во время матчей любого уровня выход на лед и уход с него на скамейку запасных нередко говорит о том, насколько команда сплоченная и активная. Можно пристально понаблюдать за тем, как меняются игроки, чтобы понять, каково настроение команды на определенном этапе сезона. Многие утверждают, что для хоккея в большей степени, чем для других видов спорта, характерной моделью руководства является сотрудничество. Если так, то это в высшей степени верно в отношении распределения запасных игроков и смены звеньев.

Пантеон лучших хоккейных звеньев и троек

№1. Первая пятерка

Идеальная мини-команда. Эталон. Произведение искусства.

В 1983-м, на чемпионате мира, журналисты настолько были потрясены мощью первого звена, что (небывалый случай) включили всю пятерку в Олл Старз. Вместе с вратарем Третьяком! Такого больше не будет!

БЕЗ НОМИНАЦИИ. «Русская пятерка» Детройта-90-х

Но потом случилась та авария, Константинов получил тяжелейшие травмы, и закончил с хоккеем, а через год, выиграв еще один Кубок Стэнли (Владимира пытался заменить в русском звене Дмитрий Миронов) завершил карьеру Фетисов.

Сыграли вместе 8 сезонов в Эдмонтоне (1980/81-87/88), а потом воссоединились в Лос-Анджелесе-90-х.

Почему они ниже Гретцки-Курри? Уступают по голам, титулам (2 Кубка Стэнли против 4-х. и еще двух финалов у канадо-финского дуэта), меньше просуществовали. Травмы Марио, да.

БЕЗ НОМИНАЦИИ. Великолепная связка Марио Лемье и Уэйн Гретцки на Кубке Канады-1987-го

Этот супердуэт просуществовал один турнир, поэтому не попадает в Пантеон, но отметить ее надо. Тот турнир:

б) они играли каждый в своем звене, о чем забывают, и объединялись в третьем (третьим обычно был Мишель Гуле). Получалось ТРИ ударных тройки.

в) они на площадке победили Первую пятерку!

№4. Харламов-Петров-Михайлов

Лучшая тройка отечественного хоккея.

Дело в том, что тройка Петрова не имела такой огневой поддержки, как КЛМ-лайн в лице суператакующего защитника Фетисова и его верного оруженосца Касатонова. Точнее имела, но только в сборной и только несколько сезонов. Речь о защитниках Васильеве и Гусеве, которые впервые блеснули вместе с первым трио на ЧМ-73-го года в Москве.

Тем не менее, тройка Петрова:

Масса выигранных титулов на всех уровнях!

Состояла из индивидуально талантливых игроков, которые представляли силу сами по себе.

Но и Владимир Петров очень незаурядный игрок, который достойно объединял двух своих суперзвездных партнеров.

БЕЗ НОМИНАЦИИ. «Система» в Саппоро

№5. Горди Хоу и все-все-все.

Во-2-х, Горди играл в ВХА и за сб.Канады-74 со своими сыновьями Марти и Марком в одной тройке. НЕВЕРОЯТНО!

Вот такие мысли по поводу лучших звеньев в истории мирового хоккея.

Взаимопонимание партнеров

Взаимопонимание хоккеистов в игре настолько важно, что без него даже трудно представить себе сильное звено. Но давайте сразу условимся: говоря о звене хоккейной команды, будем иметь в виду не только тройку форвардов, а всех пятерых полевых игроков, а еще лучше — всех хоккеистов вместе с вратарем. Ибо в современном хоккее согласованные взаимодействия должны устанавливаться между всеми партнерами, находящимися на льду.

Как проявляется взаимопонимание хоккеистов? Игроки рассказывают, что в матче они хорошо чувствуют намерения товарищей, предугадывают, куда направятся партнеры, где откроются для приема передачи. В любой игровой обстановке опытный мастер догадывается, какое именно решение примет товарищ по звену и что он сейчас сделает. Благодаря полному взаимопониманию хоккеисты действуют на льду согласованно и выгадывают доли секунды в принятии верных решений, опережая соперников.

Устанавливается взаимопонимание не только в ходе совместных игр и тренировок, но и в повседневной жизни. Например, хоккеисты одного из лучших в недавнем прошлом звеньев форвардов — армейцы Константин Локтев, Александр Альметов и Вениамин Александров — в свободное время постоянно общались друг с другом. По их словам, они часто говорили о хоккее, обсуждали отдельные моменты прошедших матчей. Поэтому каждый из них хорошо знал, как его товарищи понимали хоккей, как оценивали игровые ситуации, что хотели бы сделать в той или иной обстановке.

Разные спортивные игры имеют много общего, особенно в тактике. Поэтому сыгранность хоккеистов укреплялась даже тогда, когда они играли в футбол, волейбол или баскетбол. Армейское звено в летних тренировочных играх выступало в одной команде, и это тоже помогало.

Чем выше понимание хоккея у каждого партнера по звену, тем быстрее и легче возникает взаимопонимание между ними. Ведь хоккеист в игре должен думать на несколько ходов вперед, и для согласованных действий с партнером нужно одинаково с ним оценивать обстановку на поле. К примеру, только начиная финт, игрок обычно рассчитывает наперед: «Отвлеку соперника, заманю его поближе к борту площадки, а партнер в этот момент сделает рывок на свободное место против ворот, туда-то я и отдам ему пас».

В советском хоккее 50—60-х годов заметную роль играл заслуженный мастер спорта Вениамин Александров, отличавшийся тонким пониманием острых игровых ситуаций и остроумными взаимодействиями с партнерами. Когда его товарищи по звену покинули лед, Александров взял шефство над молодыми хоккеистами и во время матчей, на практике обучал новых партнеров. Поэтому мы попросили Вениамина Александрова ответить на такой вопрос: какие трудности возникали у него при взаимодействиях с молодыми форвардами и как эти трудности были преодолены?

— Когда мои прежние партнеры покинули лед, я сразу же столкнулся с трудностями. В 1967 году рядом со мной стали играть Владимир Петров и Борис Михайлов. Оба очень быстрые, упорные, боевые. Но понимали свои задачи они по-иному. С Локтевым и Альметовым мы все делали экономно, в атаке не позволяли ничего лишнего, используя лишь самые рациональные приемы. А молодые, к моему удивлению, тратили уйму сил впустую. Чтобы найти с новыми партнерами взаимопонимание, я в повседневной жизни часто говорил с ними о хоккее, а в матчах старался им подсказать или тактично сделать замечание, когда они играли неверно.

Помню, не раз объяснял партнерам, что обыгрывание должно быть скрытным, таким, чтобы соперник не смог заранее догадаться, в какую сторону, в какой момент и каким приемом его собираются обыграть. Если, к примеру, я крикну партнеру, чтобы дал мне пас, то это значит, что отдавать мне шайбу уже не нужно: ведь соперник слышал мой крик и ожидает передачу, принимает меры для отбора шайбы. Так мы всегда играли с Альметовым и Локтевым — на крик пас не давали.

Играя с молодыми партнерами, я иногда не выдерживал. Оказавшись в выгодной позиции и ожидая паса, кричал: «Дай мне!» Мне отдавали шайбу, но было уже поздно: соперники перехватывали ее. Хотя за мгновение до этого партнеры видели меня и могли беспрепятственно и вовремя сделать передачу. Вот в таких случаях я и делал замечания молодым.

Что значит звенья в хоккее

Хоккей, как никакая другая коллективная игра, настоятельно требует постоянного обновления концепций и взглядов.

Со временем та или иная основа, которая позволяла нам опережать соперников, быть сильнейшими в мире, неизбежно устаревает. Преимущество сборной СССР начинает теряться, поскольку в наш век широчайшего общения, энергичного использования видеомагнитофонов и заимствования опыта соперников находки чемпионов мира, носившие характер откровения, довольно скоро становятся всеобщим достоянием, альфой и омегой хоккея.

Так произошло и несколько лет назад, когда на чемпионатах мира 1976 и 1977 года мы, скажем прямо, едва ли опережали своих соперников.

Сборная СССР должна была найти что-то новое, что позволило бы ей снова уйти «в отрыв».

Такой новинкой стала игра национальной команды четырьмя пятерками.

В мировом хоккее это кажется сейчас естественным, само собой разумеющимся – игра в четыре звена. А родилась впервые эта идея у нас, в Советском Союзе, в рижской команде «Дипамо».

Во избежание недоразумений я должен оговориться, что говорю о приоритете потому, что в матчах на высоком уровне такого ведения игры прежде никто не демонстрировал – ни в нашей стране, ни в ведущих европейских зарубежных клубах (говорю о тех только командах, которые можно увидеть на международной арене), ни за океаном. Допускаю, что гденибудь в низовом хоккее кто-то из тренеров и прежде практиковал игру с четырьмя звеньями. Но если говорить о большом хоккее, то здесь у меня сомнений нет: мы были первыми.

Начиналось все это полтора десятка лет назад, в 1968 году.

Идея имеет свою историю. Она была подсказана самой жизнью. В рижском «Динамо», когда я только принял команду, было три звена. Третья тройка была откровенно слабой.

Мастерство игроков, ее составляющих, вызывало сомнения. И хотя рижане в то время выступали во второй лиге, иначе говоря, в третьем эшелоне нашего хоккея, я сомневался в том, что имею право оставлять в команде таких игроков. Но около третьего звена было еще несколько хоккеистов, которые являли собой резерв третьей тройки. Однако и они по своему классу не могли претендовать на право выступать в основном составе.

И вот во второй половине чемпионата, а речь, напоминаю, идет о первенстве СССР во второй лиге, я через третье звено, постоянно меняя игроков, пропустил шесть спортсменов. То есть, в сущности, два звена.

И уже зрительно, а не только по цифровым итогам матчей, было видно, что это звено, постоянно обновляясь, играет не хуже хоккеистов второго и даже первого звеньев. Когда закончился чемпионат лиги и мы подсчитали итоги выступлений всех пятерок и всех хоккеистов, а учет игры звеньев ведется во всех командах – от сборной страны до клубов второй лиги, то выяснилось, что третье звено в нашей команде на заключительном этапе чемпионата СССР оказалось сильнейшим.

Как это получилось?

В то время в каждой команде было три звена. Противоборствовали первые пятерки, соперничали вторые, соревновались третьи. И вот против каждой третьей пятерки мы выставляли две (речь пока, правда, идет только о двух тройках форвардов).

Сопоставив результаты, показанные всеми тройками рижан, проанализировав действия команды и задумавшись над тем, что происходит, я не мог не прийти к выводу о разумности игры четырьмя звеньями и принял решение запланировать на следующий сезон игру в четыре тройки форвардов.

Впрочем, двенадцати нападающих в рижском «Динамо» тогда не было: форвардов, на которых можно было бы положиться, не хватало, и потому мы обходились игрой в три с половиной звена. Были использованы разные варианты поиска недостающего нападающего. Иногда один из форвардов играл через смену, скажем, во втором и четвертом звеньях – так иногда и сегодня действует ЦСКА, используя во втором и четвертом звеньях Николая Дроздецкого или Владимира Крутова в первом и третьем. Иногда в четвертом звене был так называемый «скользящий» игрок: место в четвертой тройке занимал один из хоккеистов трех остальных звеньев.

Преимущества игры с таким принципом формирования команды для меня очевидны. И одно из них – возможность более быстрого роста молодых хоккеистов. Они выходят на лед вместе с лидерами команды – с начала сезона, с первых минут матча, а не тогда, когда мы ведем 12:1, не весной, когда судьба чемпионата решена.

Но хоккей – это живые люди с устоявшимися взглядами и привычками, и оттого переход к игре в четыре звена был непрост. Во-первых, тренеру требовалось самому досконально разобраться во всем, что связано было с новым режимом действий хоккеистов, а во-вторых, предстояло преодолеть барьер – скепсис, неверие игроков, привыкших к игре в три звена. Эту преграду, замечу попутно, надо было преодолевать заново снова и снова при каждом введении новых игроков в команду. В результате опыт накопился солидный. Но и в последующие годы, и во второй сборной, и в «экспериментальной», о которой я расскажу в следующих главах, и в ЦСКА, и в первой сборной страны, эта проблема возникала вновь и вновь. Возникала она, знаю, поначалу и в тех командах, которые решили перенимать наш опыт.

Речь идет о психологическом барьере, обладавшем поразительной стойкостью, о непривычности игры в четыре звена, об опасениях, связанных с тем, что хоккеисты, с детских команд привыкшие действовать в три звена, а стало быть, с определенным игровым интервалом и с определенными интервалами отдыха, будут выбиты из привычного игрового режима. Ситуация еще более сложна, когда хоккеисты откровенно настроены против этой идеи, активно настроены, когда она не кажется им разумной.

Если бы я кому-то сказал, что пройдет дюжина лет и на Кубке Канады, сыгранном в 1981 году, даже родоначальники нашей игры, причем не любители, которых порой обвиняли в копировании европейской школы игры, а сборная Национальной хоккейной лиги, объединяющей в себе клубы, собравшие все сливки канадского и американского профессионального хоккея, будет, как и мы, играть в четыре звена, что этот наш опыт заимствуют, то, не сомневаюсь, меня бы подняли на смех.

Тогда в новую идею не верили ни игроки, ни тренерыколлеги, ни журналисты.

Не верили в перспективность новинки даже тренеры второй группы, которые могли воочию убедиться, как усилилась команда, играющая с четырьмя тройками нападающих.

Оставалось одно – доказывать верность своих размышлений и выводов игрой, очками. Результатами рижской команды, которых мы добились в течение двух лет.

В первую лигу мы вышли, обогнав второго призера на 20 (!) очков.

Когда мы завоевали право выступать в первой лиге, тренеры, с командами которых столь успешно соперничали рижане, предупреждали меня:

– То, что прошло у тебя во второй лиге, в первой не пройдет. Там класс команд выше, тебе придется набрать двенадцать нападающих, отвечающих требованиям первой лиги, а у тебя таких игроков раз-два и обчелся. Хорошо, если пять-семь насчитаешь… Да и соперники там иные – они твои четыре звена просто разорвут…

Три года динамовцы столицы Латвии играли в первой лиге – такое время (согласитесь, весьма непродолжительное) потребовалось команде, чтобы выйти в высшую лигу, попасть в элиту нашего хоккея, и все эти три года рижане имели в своем составе четыре звена, каждое из которых выходило на каждый матч. А итоги… Нет, нас не «разорвали». Рижане не просто успешно выдержали новое испытание, но выступили более чем достойно.

Напомню, что, одержав победу, которая и позволила нам шагнуть в следующий класс, мы обошли при этом вторую команду первой лиги на 17 (!) очков.

Вместе с поздравлениями, вместе с пожеланиями успехов я услышал и уже становящееся традиционным скептическое.

напоминание о том, что возможное и допустимое в первой лиге не «пройдет» в высшей.

Менялось название лиг, повышался их уровень, но «напутствия» были те же самые, уже мне знакомые.

Может быть, поэтому я и не придавал уже предупреждениям скептиков особого значения.

Мне поручили возглавить вторую сборную страны в 1972 году, еще в то время, когда рижане выступали в первой лиге: это был первый и пока единственный случай, когда работу со сборной страны, пусть и не первой, доверяли тренеру, работающему с клубом не из высшей лиги.

Мог ли я не воспользоваться случаем и не попробовать осуществить идею игры в четыре звена и с набором хоккеистов довольно высокого уровня?

Теперь идея игры в четыре звена была широко обнародована.

Об этом достаточно много говорили, писали и спорили, но по-прежнему никто не соглашался с предлагаемыми мною доводами. Найти себе единомышленников не удавалось.

Считали, что эксперимент рискован и не оправдан.

Но ведь это был уже не эксперимент. Это был опыт, проверенный в командах, выступающих в состязаниях разного уровня.

Против идеи игры с четырьмя тройками выступали и научные работники, сотрудничающие с хоккейными командами. Они утверждали, что если игрок проводит на скамье запасных на одну смену больше, то он выбивается из темпа и ритма игры и ему приходится едва ли не заново разогреваться, заново готовиться к тому, чтобы вступить в игру.

Мне кажется, команда, с которой я работал, доказывала ученым обратное. Доказывала, конечно, не столько теоретически, сколько на практике. Успехи рижан были очевидны, даже в высшей лиге. И тем не менее…

Впрочем, исключения допускались… Для таких «середнячков», как рижане, – у них нет мастеров высочайшего класса, и потому все равно, кто выходит на лед и сколько там набирается звеньев. И для суперклубов вроде ЦСКА – там мастера такого класса, что они, играя в любом режиме, все равно будут всех побеждать.

Нетрудно заметить, что эти аргументы иключают друг друга, но в споре с идеей игры в четыре звена использовались любые возможные, да и невозможные доказательства.

Теперь о четырех тройках писали много, особенно подчеркивали необычность действий рижан журналисты, однако почти все, кто «брал слово», были против использования в одном матче двенадцати форвардов.

«За» и «против»: дискуссия продолжается

Шло время, и настал год 1977-й, летом которого я начал работу с первой сборной Советского Союза и с ЦСКА. О том, почему и как оказался я в Москве, речь пойдет в следующих главах, сейчас же я хочу припомнить ту дискуссию, которая прошла на страницах трех номеров еженедельника «Футбол – Хоккей» в самом конце 1977 года, когда в чемпионате страны наступил традиционный пятинедельный новогодний перерыв. Редакция еженедельника подчеркивала, что в последнее время, особенно после чемпионата мира в Вене, внимание специалистов хоккея все больше привлекают вопросы тактики. Признано, что тактическое однообразие было одной из причин неудачи нашей сборной в чемпионате мира. А тактическая грамотность национальной команды, умение найти ключи к соперникам, действующим в разной манере, во многом зависит от работы хоккеистов в своих клубах.

Дискуссия, как мне показалось, была любопытная. Не стану сейчас пересказывать ее содержание, приведу лишь несколько высказываний, касающихся темы этой главы.

Одно только напоминание: к тому времени рижское «Динамо» четыре тройки форвардов использовало десятый сезон.

Анатолия Михайловича Кострюкова, работающего сейчас начальником Управления хоккея Спорткомитета СССР, считаю своим единомышленником и другом. До назначения на этот пост Анатолий Михайлович привлекался к работе со сборной СССР: вместе со мной и Владимиром Владимировичем Юрзиновым он готовил нашу главную команду к самым ответственным соревнованиям, особое внимание коллега уделял молодым игрокам, ближайшему резерву национальной сборной.

В 1977 году Кострюков работал в челябинском «Тракторе». Именно при нем уральские хоккеисты добились наибольших успехов, именно при нем заиграли в «Тракторе» мастера, которые вошли в состав сборной, стали чемпионами мира, и среди них такие талантливые игроки, как Сергей Бабинов и Сергей Макаров. Так вот, Анатолий Михайлович, выступая в дискуссии, говорил: «О целесообразности действий в четыре тройки говорить преждевременно. Так, в прошлом сезоне против соперников, игравших четырьмя тройками, и мы выставляли четыре звена. Есть у «Трактора» такая возможность и сейчас, но необходимости в ее использовании я не вижу. К примеру, мы в третьем периоде тремя звеньями переиграли московское «Динамо», а встречу со «Спартаком» сумели свести вничью, хотя эти команды действовали четырьмя тройками».

Следующим слово в дискуссии получил Олег Сивков, возглавлявший в то время ленинградский СКА. Он говорил: «И еще одно новшество появилось в арсенале многих клубов. Если раньше в четыре тройки играли рижские динамовцы, то теперь двенадцать нападающих выходят на лед почти в каждой команде. Но ведь рижане пошли на это, я думаю, потому, что у них не хватало исполнителей высокого класса. А зачем же делать то же самое остальным? Мне кажется, поддерживать необходимый темп можно и тремя звеньями».

Потом слово взял старший тренер горьковского «Торпедо» Игорь Чистовский. Он едва ли не дословно повторил размышления коллеги из Ленинграда: «Мне думается, не от хорошей жизни рижское «Динамо» начало играть в свое время в четыре тройки. Все понятно – не было мастеров ярких и индивидуально сильных, и этот недостаток необходимо было каким-то образом компенсировать. Но как? Работой каждого игрока в отдельности и всей команды в целом. Что ж, в данном случае такая тактика вполне оправдана.

Однако если у тренера есть игроки более высокого класса, исчезает необходимость выпускать их на площадку через три смены на четвертую. Словом, игра в четыре звена, на мой взгляд, не удел сильных. А ведь сегодня подобную тактику взяли на вооружение именно наши сильнейшие команды. Они все перешли постепенно к игре от обороны. Не знаю, пойдет ли это на пользу им самим и нашему хоккею в целом».

В следующем номере еженедельника дали возможность выступить и новому старшему тренеру ЦСКА. Я говорил: «Приходится порой слышать, что игра в четыре звена – это своего рода компенсация недостатка мастерства хоккеистов, а потому она – удел слабых. Убежден, что это – неправильная точка зрения. Неправильная потому, что использование четырех троек – это не простое увеличение количества нападающих. И не простая возможность лишь поддерживать высокий темп. Сводить все к тому, что одна команда, использующая четыре тройки, должна перебегать ту, которая выпускает на лед лишь три, значит, не понимать самой сути идеи. А ведь идея использования четырех звеньев в матче – идея прежде всего тактическая. Я, как тренер, получаю возможность варьировать состав в зависимости от обстоятельств игры: в какой-то отрезок матча могу использовать три звена, потом – четыре, а затем – снова три или «три с половиной» (со скользящим форвардом). Словом, четыре звена позволяют команде стать более гибкой прежде всего тактически».

Говоря об издержках, которые могут быть связаны с игрой в четыре звена, я сказал тогда, что одна из них заключается в том, что защитники вынуждены выходить на лед с разными нападающими, что сказывается на согласованности действий пятерки хоккеистов. Но с тех пор правила соревнований были изменены, сегодня команда может выставлять на каждый матч 22 игрока, в том числе 20 полевых, другими словами, четыре полных, наигранных пятерки хоккеистов. Стало быть, этот названный мною минус игры в четыре звена теперь уже снят.

Прошли годы, но… Но по-прежнему некоторые уважаемые специалисты не приемлют идею четырех звеньев. В частности, Аркадий Иванович Чернышев, мой учитель, объяснял осенью 1982 года, когда я начинал уже шестой сезон работы в ЦСКА, что игра в четыре звена мешает росту мастерства хоккеистов.

Известный спортивный журналист Лев Лебедев, выступая с первым в сезоне хоккейным обозрением, рассказывал в еженедельнике «Футбол – Хоккей» (в номере от 26 сентября 1982 г.), что на матче открытия в Лужниках, в котором встречались ЦСКА и горьковское «Торпедо», «заслуженный тренер СССР А. И. Чернышев высказал мысль, что молодежь у нас медленно поднимается к вершинам мастерства, потому что мало играет, если команда действует в четыре звена – в лучшем случае 15 минут, вместо двадцати при трех звеньях. Сокращение практики на 25 процентов, по его мнению, серьезно сказывается. И нет оснований, как считает Чернышев, говорить при этом об увеличении нагрузок, поскольку времени для отдыха по ходу матча игрокам предоставляется больше. Очевидно, это – актуальная тема для хоккейных специалистов, поскольку во всех командах сейчас много молодежи».

Здесь, видимо, происходит определенное смешение понятий. Да, времени для отдыха хоккеистам предоставляется теперь больше – спортсмены проводят на льду не треть, а четверть игрового времени, отведенного на матч. Но разве можно говорить о минутах, которые хоккеисты проводят на скамье для отдыха, и не говорить о тех минутах, которые они заняты на льду. Изменилось содержание игровой минуты, ее насыщенность, плотность. Теперь за единицу времени игрок успевает выполнить значительно больше тактико-технических приемов, чем несколько лет назад. Поясню, что, говоря о тактико-технических приемах, я имею в виду броски шайбы, передачи ее партнеру, прием шайбы на себя, обводку, попытки скоростного ухода от опекуна, всякого рода маневры на льду без шайбы, что составляет важную часть современного хоккея. Такая игра, более насыщенная по своему содержанию, требует от хоккеиста и больших усилий, во-первых, а во-вторых, в такой игре заметнее «прибавляют» в мастерстве и опытные, сложившиеся уже мастера, и молодые хоккеисты.

Посмотрите, как играет Фетисов.

Говорят: «У Вячеслава два сердца». Но когда уходит Слава с площадки, отыграв 40–50 секунд, у него порой едва достает сил добраться до скамьи запасных. Почему? Потому что плохо подготовлен? Слаб физически? Быстро устает? А как же два сердца?

Объяснение простое. Объем работы, выполняемой на льду этим защитником, огромен. Он постоянно начеку, обороняя ближние подступы к нашим воротам, и постоянно впереди, в атаке, едва ли не на «пятачке» у ворот соперника. Взаимозаменяемость всех пяти игроков нашего первого (и по моим понятиям, лучшего в мировом современном хоккее) звена требует постоянного движения всех нападающих и защитников, сумма их действий – технических и тактических – в одном игровом отрезке такова, что равняется работе, которую прежде, лет 8-10 назад, лидеры команды выполняли за два, а то и три игровых отрезка.

Хоккей в исполнении Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и их партнеров несравним с тем, что видели мы несколько сезонов назад. Анатолий Владимирович Тарасов писал в «Советской России», что такой сильной пятерки в истории хоккея не было. Согласен с оценкой маститого тренера. Напомню только читателям, что все хоккеисты этого звена, стремительно поднявшиеся к высотам мастерства, выросли в команде, играющей в четыре звена. Владимир Кругов и Алексей Касатонов, кажется, и не знали другого хоккея.

А у Фетисова, если судить о нем с трибуны, и вправду «два сердца». И он умеет отдавать игре все свои силы за 40–50 секунд. Умеет – «с двумя сердцами» – уставать за эти секунды. Потому что играет в новый хоккей.

И более молодые хоккеисты ЦСКА, которые идут за своими лидерами, тоже стремительно растут, осваивая все премудрости сегодняшнего хоккея, – посмотрите хотя бы, как играет Михаил Васильев.

Вот почему не могу согласиться с соображениями, высказанными Аркадием Ивановичем Чернышевым.

Кроме того, есть еще одно обстоятельство.

У писателя Анатолия Рыбакова, автора книг «Кортик», «Екатерина Воронина», «Неизвестный солдат», «Тяжелый песок» и многих других, в его рабочем кабинете в Переделкине висит лозунг: «Чтобы написать, надо писать!» Не только точно, но и остроумно. И верно не только по отношению к труду литераторов, но и по отношению к хоккею. Молодежи, чтобы играть (научиться хорошо играть), надо играть. Молодые не набираются опыта, если следят за матчем со скамьи запасных.

А у команды, Действующей в четыре звена, значительно больше возможности предоставить своим молодым хоккеистам право выхода на лед. И, повторяю, не в конце выигранного матча, не в конце выигранного (или, напротив, безнадежно проигранного) сезона.

Трудность моего положения заключалась и в том, что я не мог в свое время все до конца объяснить публично.

Все аргументы в защиту новой идеи я использовать не имел права: какие-то преимущества игры в четыре звена оставались пока моим секретом. Да мне и не казалось необходимым вести дискуссии. За меня были результаты команды.

Работая в Латвии, естественно, я не обольщался по поводу соотношения сил ЦСКА и рижского «Динамо». В составе армейцев неизменно наличествуют великолепные мастера, в ведущей команде страны больше, чем у соперников, игроков, отвечающих самым высоким стандартам мирового класса. Как правило, армейцы обладают и наибольшим опытом международных встреч. У нас же в Риге, как и в большинстве команд, числящихся «середнячками», игроки были менее искусные. Однако, несмотря на это, мы, случалось, отнимали у лидера советского хоккея до 4 (из 8 возможных) очков. И в то же время рижские динамовцы страстно боролись против всех клубов высшей лиги, не делили их на тех, кто им по силам, а кто – нет, и потому-то прочно закрепились в высшей лиге, в верхней части турнирной таблицы.

Разумеется, при игре в четыре звена есть и негативные моменты, но они с лихвой перекрываются «плюсами».

Самая главная трудность – надо перестраивать психологию игроков.

Когда я пришел в ЦСКА, меня постоянно расспрашивали, неужели и первая тройка должна находиться на льду не 20 – 25 минут игрового времени, а пятнадцать? Всего пятнадцать, как все? Не расточительно ли так мало использовать несравненное мастерство Владимира Петрова и его славных партнеров? Ведь они могут дать команде много, больше других. Именно они чаще всего решают исход одного матча и чемпионата в целом.

– Да, класс первой тройки ЦСКА внушает уважение, – отвечал я. – Но разве из этого следует, что тренеры клуба или сборной СССР могут, имеют моральное право в каждом матче направлять их на лед вдвое чаще, чем остальных хоккеистов команды?… Это возможно только при необходимости, при исключительных обстоятельствах…

Я, разумеется, знал, как играет ЦСКА. Видел, что прославленные мастера использовались так, что можно порой было говорить: команда играет не в четыре, а в одно звено. По моим наблюдениям, в течение многих лет первое звено играло больше, чем это диктовалось интересами команды. Михайлов, Петров и Харламов выходили на лед и тогда, когда можно было этого не делать, когда можно было поберечь ведущую тройку и использовать ее как ударную силу, способную повернуть ход матча, использовать в критический момент, а не с первых и до последних мипут поединка.

Яростно защищая идею игры в четыре звена, я тем не менее готов по ходу поединка отступить при нужде от этого принципа. Иногда это целесообразно по тактическим или педагогическим соображениям, а иногда – и вынужденная необходимость: сыграть в три, а концовку матча и в два звена. И ЦСКА так играет, и наша сборная, бывало, оставляла в последние пять минут всего две пятерки. Так, например, мы однажды заканчивали матч с командой Чехословакии в дни турнира на приз газеты «Известия». Сборная СССР проигрывала – 1:3, сил у наших ребят было предостаточно, но не хватало, пожалуй, удачливости. Вместе с Владимиром Владимировичем Юрзиновым мы решили оставить на льду только две пятерки – те, на которые можно было рассчитывать в той критической ситуации. Доигрывали матч звенья Петрова и Жлуктова. Их класс и решил исход поединка – нам удалось спасти матч.

Так же, кстати, было и в решающем матче чемпионата мира 1983 года, когда в последнем поединке турнира снова сошлись сборные Чехословакии и Советского Союза, когда наших соперников устраивала только победа, нам же приносила золотые медали и ничья, и этой ничьей мы добились, но в конце матча нам пришлось оставить на льду только две пятерки.

Время меняется, и то, что было реально, допустимо лет пятнадцать назад, когда – это звучит сегодня уже как легенда – Анатолий Фирсов мог находиться на льду свыше 40 минут игрового времени, теперь уже невозможно. Сегодня клуб, играющий в четыре звена, «укатал» бы такую команду, три или два ее звена настолько, что у соперника не оставалось бы сил уйти со льда.

Но проблема перехода команды к использованию четырех звеньев была связана не только с подбором необходимого числа хоккеистов, не только с изменением их настроя, их отношения к действиям в четыре тройки, но и с тем, что и сами тренеры не были готовы играть по-новому.

Вспоминаю разговор, который однажды случился у меня в Риге с коллегой. Тогда рижане выступали еще во второй лиге, однако уже играли с двенадцатью нападающими в каждом матче. Коллега заметил:

– Тебе рисковать не надо… У тебя четыре проверенных звена…

– Я в свое время тоже рисковал… А у тебя на скамье запасных ребята сильнее, чем мое четвертое звено…

– Это так, но ведь они не проверены, стало быть, ставить их рискованно…

– А почему бы и не рискнуть, почему не проверить?… Хуже ведь не будет…

Опираясь на собственный опыт, я объяснил тренеру, что молодые игроки будут расти быстрее, если станут не только вести полноценную тренировочную работу, но и получат возможность подкрепить ее столь же серьезной игровой практикой. Иначе, доказывал я, и у нас в лиге будет происходить то, что бывает в знаменитых командах высшей лиги: отсидит хоккеист в запасных и сойдет, так и не поиграв вволю, так и не показав спортивному миру свой талант, так и не проявив свои способности…

Вначале, когда концепцию игры с четырьмя звеньями не принимали, я, честно говоря, даже обижался. Думал: как же так – идея в четыре звена прогрессивна, за этой идеей будущее, она проверена длительной практикой. Потом понял, в чем дело. Рижская команда намного опережала не только своих соперников во второй и первой лигах. Она опережала время. Лет эдак на десять. Новая система игры не приживалась, потому что была слишком непривычна.

И вот теперь – это общепринятая система действий всех команд, своего рода банальность, прописная истина хоккея.

Вернусь еще раз в осень 1981 года. Тогда в чемпионате страны по хоккею было два новичка – «Ижсталь» из Ижевска и «Кристалл» из Саратова. Отвечая на вопросы корреспондентов еженедельника «Футбол – Хоккей», тренер хоккеистов из столицы Удмуртии Роберт Черенков говорил: «Как правило, мы играем в четыре звена. Давнишний девиз «Ижстали» – атака. Ни в одном матче мы не подстраивались под соперника. Особенности учитывали, но не более. Даже во встречах с ЦСКА, «Спартаком», московским «Динамо» наши хоккеисты старались играть в атакующем плане, придерживаясь тактики силового давления».

Тренер волжан Виктор Садомов тоже напомнил корреспонденту еженедельника, что «команда в нападении играет в четыре тройки».

Читатель видит: даже новички высшей лиги играли в то время уже в четыре звена.

И хотя в пылу давнего спора некоторые тренеры вроде бы по инерции выступают за три звена, они сами в практической своей работе стремятся выставлять на матч четыре пятерки хоккеистов.

Показательны в этом отношении высказывания Бориса Павловича Кулагина. Этот авторитетный специалист утверждал в свое время, что он всегда будет за игру тремя звеньями.

Надо отдать должное коллеге. Он и по сию пору придерживается своих прежних взглядов. Однако с оговорками.

В июле 1983 года Кулагин давал интервью газете «Советский спорт». Журналист заметил: «Однако – и этот упрек непосредственно в ваш адрес – тренер Кулагин в чемпионате 1982–1983 годов в основном использовал, в отличие от большинства других клубов, три звена, не доверяя молодым, которые могли бы играть и набираться опыта в четвертой тройке, как это делается в ЦСКА…

– Я думаю, тренер вправе иметь и проводить в жизнь свою точку зрения. Даже если она не совпадает с новомодными веяниями. Так вот, игра в четыре звена, с моей точки зрения, имеет право на жизнь, если все игроки примерно равны по классу. В ином случае держать на льду игроков экстракласса столько же времени, сколько и неопытных новичков, может, по-моему, себе позволить один тренер – тот, который знает, что этот матч его команда выиграет.

Если бы в последнем чемпионате страны звено Шалимов – Шепелев – Капустин постоянно действовало так, как оно играло годом ранее, если бы Лаврентьев, Тюменев и Кожевников нашли общий язык не к четвертому кругу, а пораньше, то, имея в каком-либо матче запас в три-четыре шайбы, и мы могли бы, как в ЦСКА, «давать дорогу молодым». Но в матчах, судьба которых решалась только на последних минутах, не до экспериментов по паигрываншо молодежи. Не только нам – и армейцы такие встречи в три звена (а порой – и в два) доигрывали.

Короче, мы будем использовать четыре звена. Но каким образом это будет делаться, позвольте решать мне, тренеру…»

Не согласен с Борисом Павловичем в том, что решающие матчи нельзя проводить в четыре звена. Только в таких матчах и получают новобранцы команды настоящие уроки хоккея, только в таких поединках проходят они высшую школу игры. Что же касается ЦСКА и сборной СССР, то матч с любым, подчеркиваю, с любым соперником – со «Спартаком» и московским «Динамо», со сборными Канады и Чехословакии – мы начинаем в четыре звена. Исключения могут быть обусловлены только одним – серией, «эпидемией» травм и болезней.

Впрочем, еще раз оговариваюсь, что сюжетные ходы хоккея непредсказуемы, ход матча может заставить тренера перестроить «боевые порядки» команды и заканчивать встречу придется в три, а то и в два звена, но никакие исключения, как известно, не опровергают правила, и я не сомневаюсь, что команда «Спартак» тоже будет играть в четыре звена. Уверенность моя обоснована, между прочим, и тем, что и сам Борис Павлович в душе, кажется, согласен с идеей использования четырех звеньев. Во всяком случае, в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дмитрием Рыжковым он еще в 1981 году жаловался, что из-за травм трех форвардов спартаковцы «вынуждены были играть с ЦСКА лишь с десятью нападающими». Обратите внимание: вынуждены были!

Споры о количестве звеньев, которые может и должна иметь команда, затихают. Сегодня кажется само собой разумеющимся желание едва ли не всех тренеров выставлять на матч четыре пятерки игроков. А тактическое или стратегическое решение задачи может быть, повторяю, самым разным и неожиданным.

Стратегия и тактика

Да, в будничной нашей работе случается и так, что соображения тактики или вынужденные обстоятельства диктуют необходимость игры в три звена. Такое временное отступление возможно и даже необходимо. Завтра обстоятельства станут иными и команда сможет вернуться к привычному ритму и режиму игры.

Гораздо труднее положение тех тренеров, которые приходят в команду, терпящую катастрофу, и которым руководители клуба или ведомства не дают, к сожалению, времени думать о завтрашнем дне команды. Эти тренеры принуждены «выбивать» результат сегодня, сейчас, немедленно, дабы их не отстранили от должности, и думать о том, что будет с их командой завтра, у них нет возможности.

С пониманием и сочувствием отношусь к коллегам, оказавшимся в такой ситуации.

У меня, к счастью, положение иное. Мне повезло. Руководство Спортивного комитета Министерства обороны, руководство спортклуба ЦСКА относятся ко мне с большим доверием, не докучают мелочной опекой. Таким же деловым и творческим было отношение ко мне и в те годы, когда я работал с рижским «Динамо».

К несчастью, в спорте есть и такие руководители, которые, плохо зная спорт, всю свою энергию отдают так называемой «кадровой политике» в своеобразном истолковании – снятии нынешнего и назначении нового тренера.

И далеко не каждому спортивному специалисту дают возможность так готовиться к следующему матчу, чтобы ни на секунду не забывать при этом о следующем сезоне. Вести работу с дальним прицелом – об этом мечтает каждый тренер. Каждый специалист. Не только в спорте. Но не каждому это удается.

Тактика не должна заслонять стратегию.

Но что это означает конкретно?

Давайте побываем на одном из матчей. Армейцы, как и любая другая команда, проводят за сезон не менее полусотни игр, и выделить какую-то одну нелегко. Я работаю в армейском клубе с лета 1977 года, и потому на моей памяти уже несколько сот матчей, сыгранных хоккеистами ЦСКА.

Думаю, не только я, но и многие любители хоккея запомнили встречу с московским «Динамо», проведенную осенью 1981 года, ту самую, в которой мы за 7 минут до конца проигрывали 1:3 и которую успели тем не менее выиграть.

Тот поединок журналисты назвали самым интересным в чемпионате 1981/1982 года.

В силу ряда причин мы играли в три звена.

Заболел Михаил Васильев. Другой Михаил, Панин, – еще один новичок, выступавший в то время в ЦСКА, был травмирован. Молодого Игоря Мишукова, тоже пробовавшегося в ЦСКА, тренеры тогда только начали вводить в основной состав, и у него не хватало практики, чтобы играть против такого соперника. Из-за всех этих неурядиц с составом Александра Герасимова, обычно игравшего центральным нападающим, нам пришлось перебросить из центра на фланг. Четвертого звена не стало. Потому мы и решили сосредоточить в этом матче все свои силы в трех звеньях.

Был у меня, правда, и еще один, если хотите, запасной вариант, позволяющий скомпоновать звенья совсем иначе. Если бы не дала результата та перестройка звеньев, которую я провел в конце второго периода и которая привела сначала не к голам, а только к перемене ситуации на льду, мы могли бы использовать и вариант с четвертым звеном. Для этого я планировал перевести в нападение Ирека Гимаева. Этот хоккеист периодически (в том числе и в Кубке Канады, который, напомню, разыгрывался незадолго до того матча, о котором я сейчас рассказываю) выступает нападающим. На место Ирека я рассчитывал в случае необходимости поставить защитника Алексея Волченкова.

Но к этой крайней мере прибегать не пришлось. Принесла свои плоды перестройка звеньев по ходу матча. Виктор Жлуктов был переведен в тройку к самым молодым хоккеистам, а его место занял Александр Лобанов.

Это было не импульсивное решение, но осуществление в критический для команды момент давнего плана, с реализацией которого спешить я не хотел.

Наверное, понятно, что тренер призван постоянно беспокоиться о совершенствовании игровых связей внутри звена, а игра Виктора Жлуктова тогда, в последних матчах накануне встречи с «Динамо», нас не удовлетворяла: он не успевал, не справлялся с ролью «разводящего» в звене, где крайними нападающими играли Николай Дроздецкий и Андрей Хомутов.

Спорт – живой, постоянно развивающийся организм, действуют в нем живые люди, такие же обычные, как и болельщики, восхищающиеся мастерством спортсменов, и понятно, видимо, что хоккеист, как и боксер, бегун, пловец, может терять на какое-то время свою боевую спортивную форму, выступать слабее, чем обычно. Вот такой спад формы произошел в те дни у Жлуктова. Из-за медлительности Виктора нередко задерживалось развитие атаки, скоростные возможности быстрых крайних форвардов использовались не полностью. Потому в конце второго периода того трудного матча я и решил перевести Виктора в другое звено. Лобанов более успешно направлял игру партнеров.

К сожалению, в тот день дрогнул и наш новичок Герасимов. Что ж, такое случается с молодыми хоккеистами, в следующий раз он не повторит ошибки, но в тот день мне пришлось снять Сашу с игры. Забегая вперед, скажу, что мы не ошиблись, поверив в Герасимова, – через два года он стал одним из ведущих хоккеистов ЦСКА.

Вариант с перестановкой Жлуктова в другое звено в пылу борьбы хоккеисты не уловили. Мало ли по каким соображениям тренер снимает с матча того или иного игрока.

Перед последним периодом я сказал команде о своем решении. Виктор не согласился с моей оценкой его игры. Пришлось подробнее разъяснить ему, с чем он не справляется, в чем недорабатывает. Показать, в чем заключаются его тактические ошибки. Я предъявил Жлуктову серьезные требования и как к капитану команды (а Виктор в то время был капитаном ЦСКА), поскольку вожак коллектива призван играть сильнее, вести за собой команду.

Позже, в следующих матчах, я еще раз перестроил звенья. Вернул к Жлуктову Андрея Хомутова, с которым Виктор привык играть, а третьим поставил к ним молодого Александра Зыбина, оправившегося от травмы. С Дроздецким и Лобановым несколько матчей сыграл молодой необычайно быстрый Михаил Васильев: теперь на флангах с Лобановым играли два стремительных нападающих.

Но вернемся к матчу с московским «Динамо».

В раздевалке перед третьим периодом стояла тишина. Лидеры, не потерявшие пока в новом сезоне ни одного очка, терпели поражение. Настроение было пасмурным, хотя, кажется, никто не смирился с мыслью о поражении.

Наверное, слова, с которыми я обратился к команде, покажутся читателю банальными. Я только сказал хоккеистам, что во втором периоде мы проиграли две шайбы, теперь должны забить три гола, не пропустив в свои ворота ни одного.

– И вы забьете эти три гола… Верю, что нам это по силам…

Пожалуй, все определялось другим, не словами. Обстановкой, голосом, интонацией, с которой было это сказано.

Случается, тренер говорит спокойно, случается – резко. Иногда во время перерыва оцениваешь действия команды в предыдущем периоде, а иногда, не вспоминая закончившуюся двадцатиминутку, говоришь только о том, что надо сделать. А о том, что было плохо, в чем и почему допущены ошибки, что недоделано, говоришь потом, на разборе матча, на следующий день. Тема и тональность разговора меняются не только на разных матчах, но и в разных периодах.

Матч с «Динамо» мы выиграли. В конце концов соперники не выдержали атак ЦСКА. Счет стал 4:3 в нашу пользу.

Стало быть, можно сделать вывод, что решение перевести Лобанова к Дроздецкому и Хомутову оказалось разумным, в той конкретной ситуации правильным.

Матч столичного «Динамо» и ЦСКА, о котором я вспомнил, чтобы пояснить свою мысль о стратегии и тактике использования четырех звеньев, относился, как чаще всего и бывает, когда речь идет о поединках этих двух клубов, к числу решающих, ключевых. Его, если хотите, можно считать исключением из правила, восклицательным знаком в длинном предложении.

Но сходными соображениями тренеры ЦСКА руководствуются и в рядовых матчах.

Поднял свои записи.

Вот две встречи, которые провели армейцы в Москве с интервалом в три дня в январе 1983 года. 16-го матч с командой СК «Салават Юлаев» из Уфы, 19-го – с челябинским «Трактором». Оба матча ЦСКА выиграл. Первый – 7:2, второй – 5:3. И на ту, и на другую встречу мы выставили по четыре звена. Напоминаю наш состав. Знаю, что читатели – ценители хоккея любят, чтобы рассказ о матче был подробным, а анализ – конкретным: общие рассуждения могут прискучить. Первая пятерка: Касатонов – Фетисов, Дроздецкий – Ларионов – Крутов; вторая: Стариков – Зубков, Хомутов – Быков – Васильев; третья: Мартынов – Бабинов, Зыбин – Жлуктов – Мишуков; четвертая: Стельнов – Гимаев, Трухно – Лобанов – Немчинов. Во втором матче вместо Зубкова в защите играл Ирек Гимаев. Знакомые с командой болельщики заметили, что оба матча пропустили нападающие Сергей Макаров и Александр Герасимов. Сергей лечился после операции плеча, а Александр был травмирован.

Это были разные по сюжету матчи.

Первый складывался более трудно. Перед вторым периодом счет был ничейный – 2:2, но как начали, так и доигрывали встречу армейцы в четыре звена.

Иначе сложился второй поединок. После первой двадцатиминутки ЦСКА вел 2:0, за пять с половиной минут до конца преимущество армейцев в счете было еще более заметным – 5:1, две шайбы наша команда пропустила лишь в самом конце игры, но в этом матче я не только перешел к действиям в три звена, но и переформировал по ходу борьбы составы пятерок. Трухно и Немчинов сели на скамью запасных, а центрфорвард этого звена Лобанов был переведен в первое звено – в компанию к Ларионову и Крутову на место Дроздецкого, заменявшего в ту пору Макарова.

Наверное, у любителя хоккея, читающего эти страницы, может возникнуть вопрос: не потому ли, что Жлуктов, случалось, опаздывал с организацией атаки, и не играл в тройке Виктора на Кубке Канады Николай Дроздецкий? На его, Дроздецкого, месте в этом армейском звене выступал Александр Скворцов из горьковского «Торпедо», а Дроздецкий был «откомандирован» в тройку к динамовцам. Неужели, спросит читатель, я и тогда считал, что Жлуктов не справлялся с обязанностями «разводящего»?

Отвечу сразу: справлялся.

Претензии к Виктору, как и к другим ведущим мастерам, у тренеров бывают, и нередко: я верю в дальнейший прогресс и хоккея в целом, и каждого большого спортсмена в частности. И, право же, мы не взяли бы Виктора на Кубок Канады, не брали бы затем на чемпионаты мира, если бы имели скольконибудь серьезные возражения против его игры. Дроздецкий не был включен в это звено только потому, что Скворцов уже выступал с Хомутовым и Жлуктовым. Напомню, что и на чемпионате мира 1981 года они играли вместе, да и впоследствии не однажды составляли одну тройку, например, на чемпионате мира 1983 года, который проходил на катках ФРГ: в Дортмунде, Дюссельдорфе и Мюнхене.

Скворцов – правый нападающий, а в динамовском звене это место было уже занято. К сожалению, Александр принадлежит к числу тех хоккеистов, которые при действии на другом фланге многое утрачивают в своей игре.

Кстати, все возможные построения звена, которое сможет успешно выступить на чемпионате мира, заранее продумываются и затем обычно проверяются в деле. В частности, тогда перед чемпионатом пробовали свои силы вместе Скворцов, Голиков и Дроздецкий, Скворцов, Голиков и Балдерис, хоккеисты, выступающие в разных командах.

Такие проверки в последние годы проводятся после турнира на приз «Известий», когда сборная отправляется в турне в Голландию. Там в играх с не очень сильным соперником мы ведем интенсивную подготовительную работу, проверяем новые тактические варианты, пробуем различные связки игроков, и потому я считаю такую работу одним из важных этапов на пути к чемпионату мира.

Но не надо думать, будто мы движемся на ощупь, пытаясь на льду чуть ли не случайно натолкнуться на оптимальное сочетание игроков. Это, конечно, не так. Работа ведется постоянно, по заранее разработанному плану.

Знаю, что многих в свое время чрезвычайно озадачил перевод Владимира Петрова в звено к Сергею Макарову и Владимиру Крутову на время чемпионата мира 1981 года. Высказывались, помню, серьезные сомнения, что три этих хоккеиста смогут найти в игре общий язык.

Это решение не было чем-то неожиданным. Вместе с Владимиром Владимировичем Юрзиновым заранее, еще летом, планировали мы создание этой тройки. Я был настолько уверен в успехе новой тройки во главе с Петровым, что не побоялся сказать об этом и человеку, находящемуся вне команды, – журналисту, работающему со мной над этой книгой. Причем сказал это в сентябре 1980 года в Праге, во время турнира на приз газеты «Руде право». Иными словами, почти за восемь месяцев до чемпионата мира мы уже знали, как будет выглядеть первая тройка сборной СССР.

Владимир – большой мастер. Но была у него одна, пожалуй, общеизвестная (по крайней мере, тренерам) слабость. Он слишком быстро приходил к выводу, что пик покорен и потому особые усилия, строжайшая ответственность уже не столь важны, как это было несколько матчей назад.

Представьте себе, что я поставил бы Петрова к Макарову и Крутову, скажем, в октябре, попросив его при этом сделать все возможное, чтобы молодые нападающие максимально раскрыли свои возможности, сыграли сильнее самих себя.

Можете не сомневаться, Владимир сделал бы для партнеров все, что в его силах. Как и произошло это на чемпионате мира. Ну а что было бы потом? В ноябре? В феврале? Наконец, в апреле, на чемпионате в Швеции?

Не знаю. Возможно, Петров сыграл бы так же прекрасно. А возможно, и пет. Может быть, это была бы тень того Петрова, который впервые играл с молодыми, впервые решал трудную и почетную задачу.

А на турнире в Гетеборге и Стокгольме Петров значительно усилил действия двух крайних нападающих, ибо в те дни он лучше, искуснее, нежели Жлуктов в матчах первенства страны, руководил игрой партнеров.

Замечу здесь же, что и молодые хоккеисты здорово помогли Петрову – на том турнире наш центрфорвард был так же хорош, как и в годы своего расцвета.