дисфункция тазовых органов код по мкб

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (у детей), не классифицированная в других рубриках

Общая информация

Краткое описание

Протокол «Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (у детей), не классифицированная в других рубриках»

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Классификация А [В.М.Державин, В.В.Вишневский,1977]:

Диагностика

Жалобы и анамнез: ночное недержание мочи, редкое или частое мочеиспускание.

Физикальное обследование: боли в области мочевого пузыря.

Лабораторные исследования: лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, бактериурия, лейкоцитурия, эритроцитурия, протеинурия.

Показания для консультации специалистов: невропатолога и окулиста для оценки изменений микрососудов глаза.

Минимум обследования при направлении в стационар:

3. Проба Зимницкого.

4. Креатинин, общий белок, трансаминазы, тимоловая проба и билирубин крови.

Основные диагностические мероприятия:

1. Общий анализ крови (6 параметров), гематокрит.

2. Определение креатинина, остаточного азота, мочевины.

3. Расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле Шварца.

4. Определение общего белка, сахара.

5. Определение АЛТ, АСТ, холестерина, билирубина, общих липидов.

6. Общий анализ мочи.

7. Посев мочи с отбором колоний.

8. Анализ мочи по Нечипоренко.

9. Анализ мочи по Зимницкому.

10. УЗИ органов брюшной полости.

11. Внутривенная урография.

12. Допплерография сосудов почек.

15. Ретроградная цистометрия.

Дополнительные диагностические мероприятия:

Дифференциальный диагноз

Признак

Врожденный нейрогенная дисфункция мочевого пузыря

Приобретенная дисфункция мочевого пузыря

Постепенное, на фоне основного заболевания

Иногда, при нарастании обструкции извне

Дети старшего возраста

Зависит от степени нарушений уродинамики

При присоединении неврологической патологии

Отставание в физическом развитии

Дизурия, ночное недержание мочи

Боли в пояснице, в области проекции почек, почечная колика

При наличии нейрогенной дисфункции мочевого пузыря

При инфекции мочевых путей

Чаще, с постепенным нарастанием

Снижение концентрационной функции почек

При устранении основного заболевания функция почки восстанавливается

Признаки пиелонефрита, неровность контуров и признаки повышенной эхогенности, неровность контуров мочевого пузыря, наличие остаточной мочи

Увеличение размеров, истончение паренхимы умеренное

Признаки пиелонефрита, функция почек сохранна

Признаки нарушения уродинамики различной степени

Признаки увеличения размеров мочевого пузыря, неправильность формы и ригидность шейки мочевого пузыря

Признаки цистита, малый объем, зияние задней уретры

Наличие основной патологии

Лечение

Тактика лечения

Цели лечения: медикаментозная и электромиостимуляция мочевого пузыря, улучшение иннервации нижних мочевых путей, лечение цистита.

Немедикаментозное лечение: диета №15, режим охранительный.

Медикаментозное лечение:

1. Антибактерильная терапия с учетом этиологии (цефалоспорины, аминогликозиды, уросептики), симптоматическая и общеукрепляющая терапия.

2. Стимуляция альфа-адренотропных рецепторов ( холино-альфа и холино-бета блокаторы).

3. Электромиостимуляция (электрическое раздражение нервных импульсов).

Профилактические мероприятия:

— санация очагов инфекций.

Дальнейшее ведение: контроль фильтрационной, концентрационной функций почек, анализов мочи, специальный режим.

Основные медикаменты:

1. Гентамицин, бруламицин, 80 мг

2. Фурагин, таб., нитроксолин, таб. 50 мг

3. Нистатин, флуканозол, линекс

4. Оксибутинина гидрохлорид, таблетки 5 мг

5. Тиамин, пиридоксин

7. Синтомициновая эмульсия

8. Устройство для вливания

9. Новокаин, лидокаин

Дополнительные медикаменты:

1. Мочевые и уретральные катетеры

2. Парафин или озокерит

— нормализация акта мочеиспускания;

— купирование или уменьшение признаков цистита;

— стабилизация нарушенных функций почек;

— улучшение клинико-лабораторных показателей: снижение азотемии, креатинина;

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря

Общая информация

Краткое описание

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря – группа расстройств функций мочевого пузыря, возникающих при заболеваниях головного и спинного мозга, а также периферических нервов и интрамуральных нервных сплетений [1, 2, 3].

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной помощи: не проводится.

Общий анализ мочи: бактериурия, лейкоцитурия, эритроцитурия, протеинурия.

Толщина стенки растянутого мочевого пузыря не должна превышать 4 мм. После опорожнения стенка неравномерно утолщается, и ее размер может достигать 8 мм.

Цистография позволяет выявить нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря, характерным признаком является «башенный пузырь», контуры мочевого пузыря неровные, нечеткие. Также после того как больной опорожнит мочевой пузырь от контрастной жидкости, следует произвести рентгенографию области мочевого пузыря, где выявляется наличие остаточной мочи с контрастным веществом.

Урофлоуметрия: снижение восходящего и нисходящего сегментов, падение объемной скорости кровотока мочи, увеличение времени мочеиспускания.

Дифференциальный диагноз

Лечение

В/в медленно, в виде раствора с концентрацией 100 мг/мл, максимальная разовая доза для взрослых – 2 г, для детей – 50 мг/кг; максимальная суточная доза для взрослых – 12 г. Для профилактики инфекционных послеоперационных осложнений – в/в по 1–2 г до за 30–60 мин до начала операции и затем каждые 12 часов.Длительность курса 7- 10 дней.

Длительность курса лечения составляет 7–10 дней; тяжелые инфекции могут потребовать более продолжительного лечения.

Больным с нарушением выделительной функции почек и пожилым пациентам, а также при тяжелой ожоговой болезни для адекватного выбора режима дозирования требуется определение концентрации гентамицина в плазме. Доза должна быть подобрана так, чтобы значение Cmax не превышало 12 мкг/мл (снижение риска развития нефро-, ото- и нейротоксичности). При отеках, асците, ожирении дозу определяют по «идеальной» или «сухой» массе тела. При нарушении функции почек и проведении гемодиализа рекомендуемые дозы после сеанса взрослым – 1–1,7 мг/кг (в зависимости от тяжести инфекции), детям – 2–2,5 мг/кг. Длительность курса – 7-10 дней.

Длительность курса- 7-10 дней.

Длительность курса 7-10 дней.

при внутривенном применении 7-10 дней.

Длительность курса до 27 дней.

Длительность курса до 6 месяцев.

Длительность курса 3-5 дней.

Длительность курса 10-15 дней.

• амикацин.Аморфный порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, 500 мкг.раствор для инъекций.

• кетопрофен 100 мг, раствор для инъекций

Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной помощи: не проводится.

• электромиостимуляция (электрическое раздражение нервных импульсов).

Хирургическое вмешательство: не проводится.

Имплантация сакрального нейростимулятора: (при нейростимуляции происходит прямая стимуляция третьего сакрального сегмента через специальный электрод. Этот электрод вживляется в область третьего крестцового сегмента спинного мозга, и соединяется с генератором слабых электрических импульсов. Генератор имплантируется под кожу. Электростимуляция осуществляется при помощи монофазных электрических импульсов).

Тазовые дисфункции и болевые синдромы в практике врача уролога

Содержание:

В последнее время, особенно во франко- и испано-язычных медицинских кругах, значительно изменился подход к патогенезу, диагностике и лечению заболеваний органов малого таза.

Прежде всего, он стал комплексным или, как говорят в Европе, «мультимодальным», поскольку органы малого таза тесно связаны между собой, часто имеют общую эфферентную и эфферентную иннервацию, кровообращение, мышечно-связочный аппарат. Таким образом, поражение одного органа часто вовлекает в патологический процесс другие.

Как пример можно привести возникновение синдрома болезненного мочевого пузыря (не интерстициального цистита – это разные вещи, ниже будет объяснено, почему), у пациенток с аденомиозом или СРК.

Связано это с феноменом т.н. перекрестной сенсибилизации. Большинство тазовых органов получают сенсорную и моторную инервацию через n.pudendus. Кроме того, в некоторых случаях эти органы имеют представительство в одних и тех же, или соседних центрах головного мозга. Подробнее этот вопрос также будет рассмотрен ниже.

Во-вторых, все более преобладает точка зрения о снижении роли воспалительных заболеваний в патогенезе синдрома хронической тазовой боли. В настоящее время основную роль, по мнению французских коллег, играют миофасциальные (спастические) синдромы мышц тазового дна и нейропатия полового нерва, который неофициально называют king of perineum – «король промежности». В-третьих, изменилась терминология: все чаще вместо термина «синдром хронической тазовой боли» используют термин «синдром хронической промежностно-тазовой боли и дисфункции».

Мы надеемся, что на I Международном конгрессе по тазовым болям и дисфункциям, который состоится в Амстердаме, будет принята единая терминология.

В рамках настоящей статьи не представляется возможным рассмотреть все болевые синдромы и дисфункции органов малого таза, поэтому предлагаем обратить внимание на синдромы органов женского малого таза, имеющие отношение к практике уролога, то есть, на урогинекологические синдромы.

Нарушения накопительной и эвакуаторной функции мочевого пузыря:

Что касается синдрома болезненного мочевого пузыря, то это, по мнению G. Amarenco, состояние, обусловленное как раз перекрестной сенсибилизацией мочевого пузыря, вследствие поражения соседних органов, например – толстой кишки (СРК) или матки при аденомиозе. В этом случае количество рецепторов С-волокон также увеличивается, происходит центральная сенсибилизация – но это следствие патологического процесса в другом органе. Патологические изменения в собственной пластинке уротелия могут вызвать повреждение зонтичных клеток, подобное ИЦ – но в этом случае оно будет вторично.

Клинический случай

Пациентка 38 лет, не рожавшая. Обратилась по поводу длительно существующей (3 года) дизурии, поллакиурии, ноктурии, болевого синдрома с локализацией в области уретры, иррадиацией в правую нижнюю конечность. Были проведены неоднократные курсы антибактериальной терапии по поводу U. urealitycum. Посевы мочи стерильны, общие анализы мочи – без изменений. Проведенная цистоскопия выявила визуальные признаки лейкоплакии в области треугольника Льето.

Патоморфологическое исследование: данных за лейкоплакию не выявлено.

Пациентке выполнена ТУР измененного участка в области треугольника Льето. После операции состояние несколько улучшилось, однако через месяц вернулось к ситуации, предшествовавшей вмешательству. На момент осмотра заполнение дневника мочеиспускания продемонстрировало 41 микцию в сутки, средний объем мочеиспускания – 37 мл.

Пациентка осмотрена совместно с профессором Э. Ботраном (L’Avancee Perinneal-Pain Clinic, Aixen-Provence).

Обследование выявило аденомиоз, повышение тонуса правой внутренней обтураторной мышцы, болезненность в триггерной точке m. obturatorius int.

По экспертному мнению профессора Ботрана, в данном случае имеет место синдром болезненного мочевого пузыря, вызванный перекрестной сенсибилизацией вследствие аденомиоза и отягощенный миофасциальной реакцией правой внутренней обтураторной мышцы. Кроме того, вследствие нейрогенного воспаления в lamina propria уротелия, вызванного перекрестной сенсибилизацией, у пациентки имеется повреждение уротелия.

Патогенез этого состояния может быть следующим. Аденомиоз, как и любое другое состояние, вызывающее хронический болевой синдром, приводит к снижению порога болевой чувствительности. Это хорошо продемонстрировано в эксперименте на крысах, названном pressure paw vocalization test.

Суть его в следующем: были взяты две группы крыс, у одной вызывался хронический болевой синдром введением химического реагента под кожу спины, другая группа оставалась интактна. Через месяц проводили тест, сдавливая специальным устройством крысам обеих групп лапку. Определялся порог вокализации, т.е. когда крысы начинали пищать. Так вот, до начала исследования порог у крыс обеих групп был одинаковый. Но через месяц, в группе крыс с хронической болью вокализация возникала при гораздо более слабом давлении на лапу, по сравнению с интактными крысами. Это представляется вполне логичным. Боль – сигнал о повреждении тканей. Если боль стала хронической, значит, головной мозг не предпринял действий, достаточных для ликвидации причины боли. Следовательно, необходимо снизить болевой порог, чтобы мотивировать ЦНС на более активные действия.

Следующий этап – периферическая сенсибилизация. В пораженном органе увеличивается продукция фактора роста нервов (ФРН, NGF). Это приводит к увеличению количества рецепторов, аффилированных с демиелинизированными С-волокнами. Основная роль С-волокон – передача хронических болевых импульсов. Соответственно, увеличение их количества приводит к усилению болевого синдрома в пораженном органе. Однако, как мы уже обсуждали, органы малого таза имеют перекрестную иннервацию и в данном случае, количество рецепторов к С-волокнам увеличивается не только в эндо- и миометрии, но и в уротелии.

Кроме того, у этой пациентки диагностирована миофасциальная реакция m. obturatorius int. dext. Сокращение мышц – нормальная реакция на боль. Однако длительно существующая боль приводит к спастическим сокращениям, которые, в свою очередь, вызывают болевой синдром за счет накопления лактата в мышце и компрессии нервных волокон. Как пример, можно привести piriformis-syndrome, когда m. piriformis вызывает компрессию n. pudendus.

Возвращаясь к осмотренной пациентке – для лечения аденомиоза она была направлена к гинекологу. Кроме того, с целью терапии синдрома болезненного мочевого пузыря было рекомендовано:

Следует обратить внимание на эффективность, пусть и кратковременную, ТУР треугольника Льето. Как известно, основная афферентная иннервация мочевого пузыря локализована в области треугольника Льето – видимо ТУР временно вывела из строя окончания афферентных волокон.

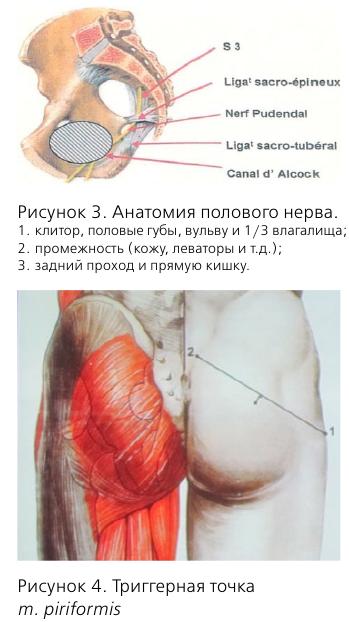

Нейропатия полового нерва

Основным симптомом нейропатии полового нерва является боль в одной или более областях, иннервируемых n. pudendus или его ветвями.

Это области прямой кишки, заднего прохода, уретры, промежности и гениталий. Одним из типичных симптомов является усиление боли в положении сидя и прогрессирование в течение дня.

Причины нейропатии обсуждаются до сих пор, но наиболее известной является компрессия полового нерва в канале Алкока.

Другими причинами являются: piriformis-syndrome, повреждение полового нерва в процессе родов, травмы малого таза и злокачественные новообразования. Поэтому, при любых хронических тазовых болях желательно проведение МРТ.

Также активно обсуждается роль вируса герпеса – косвенным доказательством является эффективность ацикловира и валацикловира в некоторых случаях ПН.

Существуют т.н. Нантские критерии ПН, которые разработаны J.J. Labat, R. Robert, G. Amarenco. Выделено пять основных критериев:

Обычно пациенты описывают боль при ПН как нейропатическую, т.е. жжение, парестезии. Чаще всего боль локализуется с одной стороны. Весьма характерно ощущение инородного тела в прямой кишке.

Несколько слов об анатомии n. pudendus. В составе полового нерва имеются как афферентные, так и эфферентные волокна, что обусловливает сенсорные и двигательные нарушения соответствующих органов.

Половой нерв входит в малый таз на уровне S2-S4, проходит через f. piriformis, затем через канал Алкока и делится на 3 ветви.

Предполагается, что дисфункция полового нерва может привести к симптомам гиперактивного мочевого пузыря преимущественно сенсорного генеза, за счет повышения количества С-волокон в мочевом пузыре, а также за счет перекрестной сенсибилизации, о которой мы уже упоминали, в органах, получающих ту же иннервацию по причине конвергенции сенсорных путей в малом тазу.

Диагностика ПН основана на указанных выше Нантских критериях, кроме того, необходимо пальпировать триггерные точки m. piriformis и m. obturatorius для диагностики миофасциальных синдромов.

В диагностике компрессии полового нерва в канале Алкока может помочь трансвагинальное УЗИ с оценкой кровотока в a. pudenda и v. pudenda, т.к. при компрессии нерва эти сосуды также сдавливаются и скорость кровотока на стороне поражения снижается.

Лечение нейропатии полового нерва

Медикаментозное лечение обычно включает прегабалин, начиная с 75 мг два раза в сутки с титровкой дозы до 600 мг/сутки. Для расслабления мышц используют вагинальные суппозитории с диазепамом, инъекции локальных анестетиков с глюкокортикоидами в заинтересованные мышцы. В случае положительного эффекта вводится ботулинический токсин под ЭМГ-контролем.

Для диагностики и лечения используется блокада полового нерва под ентгенологическим или УЗ-контролем. Обычно вводится 5 мл 0,5% бупивакаина с 80 мг триамци-нолона – 3 инъекции.

Хирургическое лечение проводится только при доказанной компрессии полового нерва, резистентной к медикаментозной терапии. Значительное улучшение достигается только в 44% случаев. Другие авторы сообщают о 62% эффективности (Э. Ботран), 70% (Р. Роберт).

Показания к декомпресии полового нерва, ее методика требуют дальнейшего обсуждения и изучения.

Миофасциальные синдромы малого таза

Миофасциальные синдромы или хроническая миофасциальная боль – это хронические болевые синдромы и дисфункции, вызванные хроническим спазмом мышечно-связочного аппарата малого таза.

Эти синдромы достаточно широко распространены, однако редко диагностируются в урологической практике. Например, Skootsky S. cообщает о 30% пациентов с хронической тазовой болью, у которых были диагностированы миофасциальные синдромы в специализированных клиниках по лечению болевых синдромов, при этом Bartoletti R. опубликовал данные о 5540 пациентах, страдающих СХТБ, обследованных в 28 итальянских урологических клиниках – миофасциальные синдромы выявлены только в 13,8% случаев.

Следовательно, необходимо более тщательно обследовать пациентов с хроническим циститом, хроническим простатитом, уретритом и т.д. с целью выявления нейропатических и миофасциальных синдромов.

Виды иофасциальных синдромов малого таза:

Синдром леватора

По данным J. Rigaud этот синдром встречается в 100% случаев у пациентов с СХТБ обоих полов.

Синдром внутренней обтураторной мышцы:

Гиперактивный мочевой пузырь с детрузорной гиперактивностью

Об этом виде ГАМПа написано достаточно, разработаны эффективные методы диагностики и лечения.

Препаратами выбора являются М-холинолитики, однако достаточно часто встречаются случаи недостаточной эффективности этих препаратов. Возможно, это обусловлено сочетанием ГАМП с ДО и ГАМП с повышенной чувствительностью мочевого пузыря, который будет рассмотрен ниже.

Гиперактивный мочевой пузырь с повышенной чувствительностью мочевого пузыря

Клинически этот вид ГАМП (который иногда называют «ГАМП без ГАМП») проявляется частым или даже постоянным ощущением позыва на мочеиспускание, но без императивных позывов и эпизодов ургентного недержания мочи у мужчин, как и у женщин. М-холинолитики, как правило, неэффективны.

Так же, как и при синдроме болезненного мочевого пузыря, происходит увеличение количества С-волокон и аффилированных с ними рецепторов. Причем иногда клинические и уродинамические проявления обоих состояний идентичны. Возможно, это различные по степени выраженности проявления одного и того же процесса.

Также большую роль играет центральная сенсибилизация. Именно поэтому эффективно применение тибиальной нейромодуляции – тибиальный нерв и половой нерв имеют одно и то же представительство в ЦНС.

Недержание мочи при напряжении (Стрессовая инконтиненция)

Патология и лечение недержания мочи заслуживает рассмотрения в отдельной статье, поэтому мы коснемся только ее взаимосвязи с тазовыми дисфункциями и болевыми синдромами.

Речь идет об осложнениях имплантации синтетических слингов трансобтураторным доступом. Достаточно часто (2-8%) после этой процедуры возникает болевой синдром, связанный с проведением и персистенцией импланта в обтураторной мышце, с компрессией веток обтураторного нерва и возникновением миофасциального обтураторного синдрома. Иногда, кроме болевого синдрома, возникает симптоматика ГАМП, которая весьма трудно купируется.

Возможным решением проблемы представляется использование новых видов слингов:

Для терапии болевых синдромов после TVT-O хирургии возможно использование инъекций в обтураторную мышцу смесей из анестетиков и глюкокортикоидов. При неэффективности – удаление импланта.

Заключение

Диагностика и лечение тазовых болевых синдромов и дисфункций представляется весьма актуальным и перспективным направлением в урологии. Активное внедрение современного подхода к тактике ведения пациентов с такими синдромами позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и снизить затраты на лечение.

Следует также рассмотреть возможность организации специализированных кабинетов или отделений в составе ведущих урологических лечебных учреждений.

И.А. Аполихина, Я.Б. Миркин, Д.А. Бедретдинова, И.А. Эйзенах, О.Ю.Малинина.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ, Москва, NMTC International, ООО «Новые Медицинские Технологии».

На правах рукописи

Дисфункция органов малого таза у детей и подростков (особенности диагностики, клиники, лечения)

Малых Андрей Львович

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук

Работа выполнена Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет» и в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ведущая организация: ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89).

Защита диссертации состоится «23» декабря 2014 года в 12 часов на заседании Диссертационного совета Д. 208.050.01 при ФГБУ «Федеральный научно-консультационный центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» (117997, г. Москва, ул. Самора Машела, д.1)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ «ФНКЦ ДГОиИ им. Дмитрия Рогачева»

Автореферат разослан «__» ______2014 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, доктор медицинских наук, профессор В.М. Чернов

Общая характеристика работы

Проблема дисфункций органов малого таза является одной из актуальных в педиатрии и детской гастроэнтерологии, что обусловлено трудностями диагностики и лечения данной патологии. В последнее время показано, что возникновение запоров в подростковом возрасте рассматривается как предиктор синдрома раздраженной кишки, а возникшая нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (МП) может привести к развитию воспалительных заболеваний мочевыводящей системы (Вишневский Е.Л., 2001; Коровина Н.А. и др., 2003-2008; Лабутина Н.В. и др., 2007; Дубровская М.И., Пыков М.И. и др., 2012; Bongers R.E., Beninga M.A., 2011; Hoekman D.R., 2013).

Сложность анатомического строения, физиологии толстой кишки (ТК) и нижних мочевых путей, в том числе МП, общность их эмбрионального развития, иннервации, кровоснабжения и регуляции (корковой и спинномозговой) являются основными причинами высокой распространенности сочетанной патологии тазовых органов в детской и подростковой популяции (Lucanto C. et al., 1998; Neveus T., 2001, Burgers R., Liems О. et al., 2010).

По данным литературы, у 40-45% детей и подростков нейрогенная дисфункция МП сочетается с различной патологией ТК, которая клинически, чаще всего, проявляется хроническим запором (ХЗ) и энкопрезом. Наряду с этим, у детей и подростков с сочетанной патологией ТК и МП выявляются различные воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), центральной и периферической нервной системе. В 25-35% случаях это приводит к серьезному ухудшению качества жизни и инвалидности ребенка. У детей и подростков с ХЗ развиваются аффективно-депрессивные расстройства с формированием тревожного агрессивного состояния, которое вызывает еще более глубокие нарушения резервуарно-эвакуаторной функции ТК и МП (Лаптев Л.А., 1998-2003; Кольбе О.Б. и др., 2003-2009; Морозов В.И. и др., 2007; Антропов Ю.Ф., 2012; Dorssman D.A., 1994-2006).

У большинства пациентов с сочетанной и с изолированной патологией МП и ТК развивается нейрогенная дисфункция мышц, в т.ч. тазового дна (ТД) и передней брюшной стенки (ПБС), что непосредственно влияет на длительность и эффективность лечения выявленной патологии в тазовых органах (Звездкина Е.А., Пыков М.И., 2004, Дубровская М.И. и др., 2012; Southwell B.R. 2011). Показано, что электрофизиологическое состояние мышц прямой кишки имеет прямую корреляционную связь со степенью изменений в нервной системе (Лаптев Л.А. и др., 2004; Писклаков А.В., 2007).

По данным литературы, у детей и подростков с хроническими расстройствами мочеиспускания развивается сложная нейрогенная дисфункция тазовых органов, приводящая к изменениям в ЖКТ и энергетическом обмене (Белоусова И.С., 2003; Морозов В.И. и др., 2007). У детей и подростков тяжелое течение энуреза или его сочетание с ХЗ и энкопрезом сопровождается ишемией детрузора и нарушением кислородно-энергетического метаболизма в гладкомышечных структурах с развитием диссинергии мышц, участвующих в актах дефекации и мочеиспускания (Лоран О.Б., Вишневский Е.Л., 1990-2003, Толмачева Е.Л., 2004; Звездкина Е.А., 2006, Меновщикова Л.Б. и др., 2011; Пыков М.И., 2012; Wald A.,2003; Andrews C.N., 2011).

В основе выявленных изменений нередко лежит задержка созревания высших центров регуляции актов мочеиспускания и дефекации, наличие гипоталамо-гипофизарной дисфункции, приводящей к различным изменениям в ЦНС, вегетативной нервной системе, формированию сочетанной патологии в висцеральных органах. Поэтому, состояние ТК и МП необходимо оценивать одновременно с учетом их взаимосвязи, синхронности и единства выполняемых функций (Писклаков А.В., 2012; Nijman R.J., 2008; Leroy A.M., 2011; Avenbeck M. A., Madersbacher H., 2011).

Недостаточно исследовательских работ о применении метода биологической обратной связи (БОС) у детей с сочетанной патологией ТК и МП (Лабутина Н.В. и др., 2007; Моисеев А.Б. и др., 2008; Rao S.S., 2011). В доступной нам литературе отсутствуют сведения о применении в педиатрической практике физиотерапевтических лечебно-диагностических комплексов класса «Myomed-932», «Endomed- 611» для диагностики и лечения патологии ТК и МП.

В литературе последних лет крайне мало работ по комплексной оценке нарушений у пациентов с различными типами дисфункции МП и ТК, что влияет на тактику лечения и наблюдение ребенка. (Комарова Е.В., 2006; Писклаков А.В., 2007-2012.).

Сложность рассматриваемой проблемы подчеркивается наличием только единичных работ, посвященных особенностям клинических проявлений энуреза у призывников, в которых объективные критерии диагноза ночного недержания мочи у подростков до конца не были установлены. (Ганина Е.Ю., 2007).

Эффективность используемых методов лечения различных клинических форм дисфункций органов малого таза, в том числе сочетания ХЗ, энуреза, энкопреза, нельзя считать удовлетворительной.

Актуальность вышеуказанных проблем определили цель и задачи настоящего исследования.

Целью работы является изучение патогенеза дисфункций органов малого таза у детей и подростков для их своевременного выявления, повышения качества диагностики и совершенствования программы терапии для улучшения ее результативности.

Впервые установлено, что при сочетанной патологии толстой кишки и мочевого пузыря у детей и подростков определяются четыре основных типа моторных нарушений функций кишечника, требующих дифференцированного алгоритма обследования и лечения. Показано, что кроме двух основных типов дисфункций ТК, гипо- и гиперрефлекторного, распространенность которых составила 35,2% и 45,8% соответственно, были установлены два дополнительных вида моторных нарушений: асимметричный и норморефлеторный, имеющих свои патофизиологические особенности. Их частота составила 12,3% и 6,6% соответственно.

Впервые определены показатели накожной и стимуляционной ЭМГ, динамика внутриректального давления у детей с различными типами дисфункции ТК в зависимости от клинических нарушений резервуарно-эвакуаторной функции кишечника в том числе у пациентов с хроническим запором и недержанием кала.

Впервые установлено, что у 63,5% у детей с дисфункцией тазовых органов наблюдаются нарушения ритмической деятельности головного мозга, проявляющиеся патологическими типами биоэлектрической активности мозга, умеренно выраженными и выраженными общемозговыми изменениями. Выявленные нарушения сопряжены с изменениями уровня внутриректального давления и показателями накожной электромиографии.

На ряду с этим, установлены изменения состояния артериального кровообращения в бассейне сонной и позвоночной артерии у детей с сочетанием хронического запора, недержанием кала и мочи, которые характеризовались снижением тонуса артерий, асимметрией кровообращения между правой и левой частью сосудов.

Впервые проведенное комплексное обследование подростков и призывников с энурезом позволило установить морфофункциональные изменения в предстательной железе, характеризовавшиеся увеличением её объема и наружно-заднего размера, снижением концентрации в крови общего тестостерона и ЛГ, что определяет необходимость их использования в диагностике и медицинской экспертизе ночного недержания мочи у призывников.

Показано, что более эффективно в комплексном лечении сочетание БОС – терапии, интерференцтерапии, иглорефлексотерапии у детей с хроническим запором и энкопрезом.

Практическая значимость работы

На основании полученных результатов исследования, разработаны дополнения к существующему алгоритму обследования детей и подростков с сочетанной патологией мочевого пузыря и толстой кишки (Писклаков А.В., 2007), что в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях позволяет достоверно идентифицировать (клинические) проявления дисфункций тазовых органов, определить тип моторных нарушений кишечника и оценить динамику лечебного процесса.

Установлены два новых (дополнительных) типа моторных нарушений резервуарно-эвакуаторной функции ТК, имеющих соответствующие показатели ЭМГ и уровня внутриректального давления: норморефлекторный и асимметричный тип дисфункций кишечника.

Выявленные нарушения колонодинамики у детей с асимметричным типом дисфункции кишечника, проявляющиеся выраженным снижением начального и среднего уровня внутриректального давления, уменьшением времени максимального мышечного усилия тазового дна и передней брюшной стенки носят у 20,5% стойкий характер и требуют лечения в отделении детской хирургии.

Выявленные изменения биоэлектрической активности головного мозга у детей с хроническим запором, недержанием кала и мочи определяют необходимость обязательного неврологического обследования этих пациентов, которое должно включать электроэнцефалографию, реоэнцефалографию, наблюдение у детского невролога.

Пациентам с хроническим запором, недержанием кала и мочи необходимо использовать в комплексе лечебных мероприятий дифференцированное воздействие физическими факторами, в зависимости от выявленных нарушений резервуарно-эвакуаторной функции толстой кишки и мочевого пузыря.

Предложены дополнения к Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2013 года №565 «Об утверждении Положения военно-врачебной экспертизе» по дополнительному объему обследования подростков с энурезом, в которые необходимо включить определение уровня половых гормонов в том числе, общего тестостерона, лютеинизирующего гормона, оценку размеров и объема предстательной железы. Это позволяет, выявленные изменения, использовать в диагностике заболевания, а в дальнейшем – в военно-медицинской экспертизе ночного недержания мочи у призывников.

Основные положения, выносимые на защиту

Внедрение результатов исследования

Разработанные технологии обследования и лечения пациентов с сочетанной патологией МП и ТК внедрены в практическую работу ГУЗ «Областная детская клиническая больница» г. Ульяновска, ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть», ФБГУ «Областного военного комиссариата Ульяновской области», ГУЗ «Детской городской поликлиники № 1 и № 6» г. Ульяновска, ГУЗ «Большенагаткинская центральная районная больница» и ГУЗ «Майнская центральная районная больница»

Основные положения выполненной работы используются в учебном процессе на кафедре педиатрии, общественного здоровья и здравоохранения ФБГОУ ВПО «Ульяновского государственного университета» при подготовке клинических ординаторов, аспирантов и врачей-педиатров.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов работы, пяти глав собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. Диссертация изложена на _______ страницах машинописного текста. Библиографический указатель включает 372 источников (256 отечественных и 116 иностранных авторов). Работа иллюстрирована _______ таблицами, _______ рисунками и 2 схемами.

По материалам диссертации опубликовано 70 научных работ, в том числе 3 монографии, 3 учебно-методических пособия для врачей, интернов и клинических ординаторов, 20 публикаций в изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией для публикации результатов исследований для соискателей ученой степени доктора медицинских наук.

Апробация материалов исследования

Основные положения диссертационной работы доложены на конгрессах, съездах, симпозиумах, конференциях федерального и межрегионального значения, на V Всероссийском съезде физиотерапевтов и курортологов «Физические факторы и здоровье человека» (Москва, 2002), на II Поволжской региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии, акушерства, гинекологии и детской хирургии» (Ульяновск, 2002), на конференции Московской ассоциации врачей ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики «Ультразвуковая диагностика и функциональная диагностика (кровообращение, дыхание, пищеварение» (Москва, 2002), на XXXVIII Межрегиональной научно-практической конференции врачей «Профилактика – основа современного здравоохранения» (Ульяновск, 2003), на Х и XVI Российских национальных конгрессах, с международным участием «Человек и лекарство» (2003, 2009), на V Общероссийской конференции «Успехи современного естествознания» (Дагомыс, 2004), на XXXIX научно-практической межрегиональной конференции врачей «Медицинские аспекты охраны и укрепления здоровья» (Ульяновск, 2004), на XXXXI научно-практической межрегиональной конференции врачей «Модернизация здравоохранения и совершенствование охраны здоровья населения» (Ульяновск, 2006), на XXXXIII научно-практической межрегиональной конференции врачей «Год семьи, механизмы реализации приоритетного национального проекта демографической политики в системе здравоохранения» (Ульяновск, 2008), на Поволжской региональной научно-практической конференции «Современные проблемы диагностики, лечения и реабилитации в педиатрии и детской хирургии» (Ульяновск, 2009), на IV, VI и VII Межрегиональной научно-практической конференции гастроэнтерологов Приволжского Федерального округа (Нижний Новгород 2010, 2012, 2013,2014), на XIV Общероссийской научной конференции «Перспективы развития вузовской науки» (Дагомыс, 2008, 2010), VI съезде Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (Москва, 2011), на Всероссийской научно-практической конференции врачей с международным участием «Общественное здоровье и здравоохранение XXI века: проблемы, пути решения» (Москва, 2012), на IX Поволжской региональной научно-практической конференции «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Ульяновск, 2013,2014).

Содержание диссертационного исследования

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на базе педиатрического и хирургического отделений ГУЗ «Ульяновская детская областная клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева» (главный врач, заслуженный врач РФ А.М. Лебедько), урологического отделения ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть» г. Ульяновска (главный врач Г.А. Баюсова), на кафедре педиатрии Ульяновского государственного университета (заведующий, д.м.н. профессор А.И. Кусельман) и кафедре педиатрии РМАПО (заведующий, д.м.н. профессор И.Н. Захарова) г. Москва в период с 2002 по 2012 гг.

Исследование проведено в 2 этапа. На первом этапе из 1633 детей, проходивших стационарное лечение, был выявлен 301 больной в возрасте от 4 до 18 лет, которые имели симптомы нарушений функций органов малого таза. При поступлении в стационар неврологического и хирургического отделений «Ульяновская Областная детская клиническая больница», всем детям проводилось общеклиническое обследование, выяснялись анамнестические данные, обращалось внимание на наследственную отягощенность, время выявления заболевания, его длительность, особенности клинических проявлений дисфункций органов малого таза.

Наряду с этим, по направлению Военного комиссариата Ульяновской области с 2000 по 2012 год, проводилась диспансеризация 143 подростков и призывников, во время их медицинского освидетельствования.

Критериями формирования клинических групп пациентов с дисфункцией органов малого таза являлись хронические расстройства резервуарно-эвакуаторной функции ТК и МП, проявлявшиеся ХЗ, недержанием кала или мочи, их сочетанием.

Диагноз запор верифицировался в соответствии с Римскими критериями III «Функционально-интестинальные расстройства у детей и подростков с явлениями запора и недержания». (Risquin et al., 2006).

По количеству дефекаций в неделю мы выделили 3 степени тяжести запора: легкая – частота дефекаций составляла 5-6 раз в неделю; средне-тяжелая – частота стула была 3-4 раза в неделю, тяжелая – 1-2 дефекации в неделю.

Функциональным недержанием кала, без наличия запора, считалось «повторяющееся произвольное или непроизвольное отхождение кала обычно нормальной или почти нормальной консистенции в местах не предназначенных для этой цели», проявлявшееся потерей контроля за функцией кишечника в возрасте старше 4 лет, в соответствие с Международной классификации болезней и состояний, 10 пересмотр (1998).

По степени тяжести энкопреза пациенты были разделены на три группы:

Диагноз энурез верифицировался в соответствии с требованиями Международной классификации болезней, X пересмотр по шифру F 98.0.

По степени тяжести пациенты с энурезом были разделены на 3 группы:

Распределение пациентов по клиническим группам

На основании преобладания клинических симптомов, анализа, выявленных изменений в органах малого таза все пациенты были разделены на 5 клинических групп (табл. 1).