гем васкулит мкб код

Геморрагический васкулит

Общие сведения

Геморрагический васкулит у взрослых и детей (синонимы — болезнь Шенлейна-Геноха, аллергическая пурпура, капилляротоксикоз, геморрагическая пурпура Геноха) относится к системным заболеваниям с поражением преимущественно микроциркуляторного русла кожи, ЖКТ, суставов, почек. К наиболее поражаемой части сосудистого русла относятся сосуды мелкого калибра — посткапиллярные венулы, капилляры и артериолы с откладыванием иммунных комплексов. Код геморрагического васкулита по МКБ-10 — D69.0. В 2012 г номенклатура васкулитов была пересмотрена и пурпура Шенлейна — Геноха получила наименование IgA-васкулит, то есть, васкулит с отложением в стенке сосудов IgA-доминантных иммунных комплексов, поражающий мелкие сосуды.

Заболевание встречается во всех возрастных группах у взрослых лиц, но пик заболеваемости приходится на детский возраст (3-8 и 7-11 лет), в среднем составляя 13-18 случаев/100 тыс. населения. Дети до 3 лет болеют редко, что очевидно связано с низкой иммунологической реактивностью и еще не состоявшейся сенсибилизацией их организма. Более высокая заболеваемость детей школьного возраста обусловлена повышением уровня сенсибилизации в этом возрастном периоде и интенсивностью протекания аллергических реакций. По мере взросления заболеваемость снижается, а после 60 лет встречается крайне редко. В структуре заболеваемости преобладает мужской пол (2:1). В зимний и весенний периоды заболеваемость выше, что объясняется снижение реактивности организма в этот период, повышенной заболеваемостью ОРВИ и интенсивными контактами в детских организованных коллективах.

Спецификой заболевания является многообразие клинических проявлений (высыпания на коже, боли в животе, суставной синдром, поражение почек и др.), что зачастую в дебюте заболевания приводит к обращению к врачам различной специализации (участковый педиатр, дерматолог, нефролог, хирург, невролог), несвоевременной постановке диагноза и к отсрочке адекватного лечения, способствуя тем самым развитию осложнений и ухудшению прогноза.

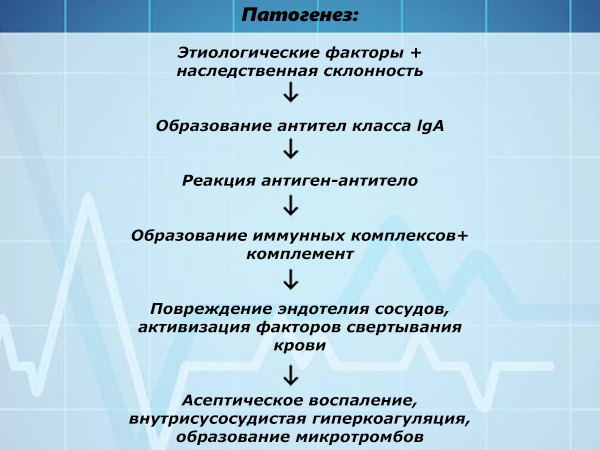

Патогенез

В основе механизма развития геморрагического васкулита (ГВ) лежит генерализованное иммунокомплексное некротизирующее поражение кровеносных сосудов микроциркуляторного русла кожи и внутренних органов с формированием/отложением в сосудистой стенке гранулярных IgA-депозитов (комплексы антиген-антитело) и активацией системы комплемента. Как следствие образуется белковый мембраноатакующий комплекс, который лежит в основе осмотического лизис эндотелиальных клеток.

Также, при активации системы комплемента активно высвобождаются хемотаксические факторы. воздействующие на полиморфноядерные лейкоциты, которые в свою очередь выделяют лизосомальные ферменты, усугубляющие повреждение стенки сосудов. В результате повреждения структуры эндотелия сосудов происходит обнажение коллагеновых волокон, что способствует адгезии тромбоцитов к поверхности эндотелия и запуску механизма свертывания крови. В дальнейшем в сосудах образуются фибриновые депозиты, ухудшается реология крови, усиливается агрегация эритроцитов, тромбоцитов, развивается внутрисосудистое диссеминированное свертывание крови.

На фоне повышения проницаемости сосудов и развития тромбозов с последующим истощением антикоагулянтного (антитромбина-III) звена и тромбоцитопении потребления, происходят разрывы кровеносных сосудов микроциркуляторного русла кожи и внутренних органов, которые приводят к развитию клинической симптоматики геморрагического синдрома. Патогенез геморрагического васкулита схематически представлен на рисунке ниже.

Патогенез геморрагического васкулита

Классификация

Единая общепринятая классификация ГВ отсутствует. Наиболее часто используется клиническая классификация заболевания, в основу которой положен тот или иной клинический синдром. Соответственно выделяют кожную, суставную, почечную, абдоминальную и смешанную формы.

По степени тяжести выделяют:

По характеру течения: острую форму (1-2 мес.), затяжную (до 6 месяцев), хроническую с частыми рецидивами.

Причины геморрагического васкулита

Причины геморрагического васкулита у взрослых до настоящего времени окончательно не выяснены, однако, в большинстве случаев, ГВ имеет инфекционно-аллергическую природу. Среди ведущих факторов, способствующих развитию заболевания, выделяют:

Также имеются данные о генетической предрасположенности к ГВ, которая обусловлена дефицитом комплемента С7, а также наличием антигенов А1, А2, А10, С3HLA Bw35, B8. Таким образом, в условиях сенсибилизации организма любой этиологически значимый фактор из перечисленных выше может иметь решающее значение в развитии геморрагического васкулита. Однако в значительном числе случаев причины капилляротоксикоза выяснить не представляется возможным.

Симптомы геморрагического васкулита

Клинические симптомы болезни Шенлейна-Геноха представлены четырьмя типичными клиническими синдромами: кожным, суставным, абдоминальным и почечным. Количество органных проявлений заболевания варьирует чаще всего в пределах от 1 до 2 от всех классических клинических синдромов, которые могут развиваться в различных комбинациях и в любой последовательности на протяжении всего периода заболевания. В редких случаях, могут встречаться и поражение других органов: легких, центральной нервной системы, сердца.

Началу ГВ часто предшествует продромальный период продолжительностью от 4 до 12 дней. В большинстве за 1-4 недели пациент переносит заболевание, чаще — ангину, ОРВИ, обострение хронического заболевания или имеет место в анамнезе аллергическое воздействие (прием медикаментов, прививки, обострение аллергического заболевания). Клинические симптомы этого периода не специфические и зачастую проявляются общим недомоганием, повышением температуры, головной болью, снижением аппетита.

Начало ГВ может быть развиваться исподволь, когда первые симптомы пурпуры возникают постепенно на фоне хорошего самочувствия больного и полного здоровья и общее состояние больных существенно не нарушает. Такой вариант начала заболевания характерен для изолированного поражения кожи. Однако в ряде случаев заболевание начинается остро.

Геморрагическая пурпура может начаться с любого синдрома, но чаще дебют болезни проявляется кожным геморрагическим синдромом, к которому постепенно присоединяются поражения других систем и органов.

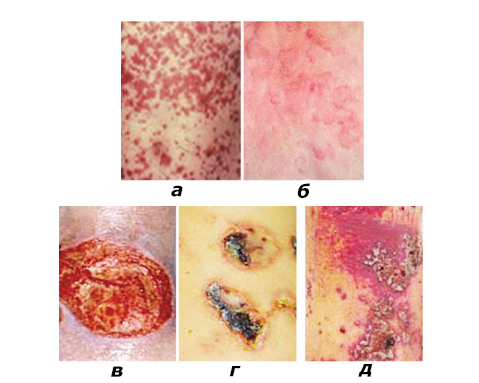

Кожный синдром (форма). Поражение кожи отмечается у всех больных ГВ и является обязательным и важнейшим критерием диагностики. Типичная локализация высыпаний на коже: нижние конечности — преимущественно голени и стопы. Реже сыпь распространяется на бедра, туловище, ягодицы, верхние конечности и крайне редко на лицо. Геморрагическая сыпь в большинстве случаев представлена пурпурой, петехиями или полиморфной сыпью, реже — уртикарными, эритематозно-макулярными элементами или буллезно-некротической формой. Ниже на фото геморрагического васкулита у взрослых представлены различные формы кожного синдрома.

Формы кожного синдрома ГВ: а) геморрагическая, б) уртикарная; в) папуло-язвенная; г) некротически-язвенная; д) полиморфная

Кожный геморрагический синдром имеет ряд специфических особенностей. Сыпь — симметрична, имеет мелкопятнистый/петехиальный характер, при этом размеры элементов сыпи составляют 2-5 мм, выступает над поверхностью кожи, не исчезает при надавливании, склонна к рецидивированию и слиянию, имеет выраженную пестроту элементов сыпи за счет соседства вновь образованных со старыми, которые находятся на различных стадиях обратного развития, локализуется преимущественную на разгибательных поверхностях конечностей вокруг суставов. Достаточно часто дебют заболевания сопровождается различными вариантами аллергической сыпи — крапивницей (аллергический васкулит).

В ранний период ГВ элементы сыпи имеют красноватый цвет, однако в процессе эволюции быстро приобретают характерный синюшно-багровый цвет, затем бледнеют и в течение 3-5 дней, по мере обратного развития, приобретают желтовато-коричневый оттенок. В тяжелых случаях при высокой активности патологического процесса часть кожных элементов подвергается некрозу, что обусловлено микротромбозами и ишемией ткани. Для кожного синдрома ГВ характерно волнообразное течение, чаще отмечается 2-5 эпизодов. При этом, вновь появляющиеся высыпания могут быть вызваны погрешностями в питании, приемом лекарственных препаратов, нарушением постельного режима. В ряде случаев сыпь сопровождается кожным зудом, а у 30-35% пациентов наблюдается гемосидероз (остаточная длительная пигментация), сопровождаемая шелушением.

Частой формой проявления кожного синдрома могут быть ангионевротические отеки, локализирующиеся на кистях, стопах лице. У мальчиков встречается отек мошонки. Ткани в местах поражения имеют синюшную окраску, пастозны.

Суставная форма (синдром). Вовлечение в патологический процесс суставов по частоте встречаемости является вторым после кожного синдрома. Достаточно часто встречается вместе с кожным синдромом или проявляется через несколько часов/дней после него (кожно-суставная форма). Большие затруднения в постановке диагноза ГВ представляют случаи, при которых суставной синдром появляется первично, протекает по типу мигрирующих полиартралгий/артритов и предшествует кожным проявлениям. В основе его развития — нарушение проницаемости сосудов, что способствует развитию отеков кожи/подкожно-жировой клетчатки в области средних/крупных суставов, преимущественно лучезапястных и голеностопных, реже наблюдаются кровоизлияния. Мелкие суставы кисти, стопы в патологический процесс практически не вовлекаются.

Клинические изменения в суставах проявляются локальной гиперемией, увеличением объема, болевым синдромом и болезненностью при пальпации, ограничением движений, повышением местной температуры. Реже, развиваются болевые контрактуры. Клиническая симптоматика с развивается на фоне повышения температуры тела до фебрильных цифр и сохраняется на протяжении 2-5 дней, после чего бесследно исчезает, не оставляя каких-либо деформаций. Часто суставной синдром протекает на фоне ангионевротического отека.

Абдоминальный синдром. Встречается у 50-60% пациентов и у трети из них предшествует кожному синдрому, что существенно затрудняет диагностику и является частой причиной оперативного вмешательства. Основной клинический признак – сильные, возникающие внезапно схваткообразные боли в животе, без выраженной локализации. Характер болей аналогичен кишечным коликам, чаще в области пупка, реже – в эпигастральной/правой подвздошной области, часто имитируя характерную картину язвы желудка, аппендицита, панкреатита и даже острой кишечной непроходимости. Боли зачастую чрезвычайно интенсивные, из-за чего больные занимают вынужденное положение в постели, мечутся и кричат. Болевой синдром вызывается многочисленными кровоизлияниями в стенку кишечника, геморрагиями в брыжейку, геморрагическим пропитыванием слизистой оболочки и кишечной стенки, что может привести к образованию участков некроза и кровотечениям. На пике боли возможны ложные позывы с частым стулом, рвота с примесью крови и появление в кале свежей крови.

При объективном обследовании — болезненность при пальпации живота, вздутие, однако, признаки раздражения брюшины как правило, отсутствуют. Продолжительность абдоминального синдрома варьирует от нескольких приступов на протяжении 2-3 дней до 8-10 «волн» в течении нескольких месяцев. Синдром непостоянен, а симптоматика нестойкая. Часто рецидив болевого синдрома в животе сочетается с очередной волной кожных проявлений.

На фоне болей в животе у пациентов может отмечаться бледность кожи, осунувшееся лицо, сухой язык, запавшие глаза, лихорадка. При обильных кровотечениях высокий риск развития острой постгеморрагической анемии и коллапса. Грозными осложнениями могут быть непроходимость кишечника, обусловленная закрытием его просвета гематомой, перфорация кишечника, перитонит. Развитие абдоминального синдрома значительно обостряет процесс и усугубляет его течение, требуя проведения интенсивной терапии.

Почечный синдром. Развивается ориентировочно у 30-50% больных. Этот синдром ГВ всегда развивается только после появления геморрагической сыпи, однако присоединяться к симптомокомплексу может в разные временные периоды болезни. Наиболее часто почечный синдром развивается на 1-2 месяцах заболевания. Существует 2 клинических варианта поражения почек:

Выраженность клинических проявлений во многом зависит от активности патологического процесса, в соответствии с чем выделяют несколько степеней тяжести течения ГВ:

Пурпура Шенлейна-Геноха может протекать и с вовлечением в патологический процесс других систем (сердечно-сосудистой, ЖКТ, ЦНС) и органов (печень, легкие), однако такие варианты заболевания встречается значительно реже.

Анализы и диагностика

Диагноз ГВ ставится на выявлении специфических клинических синдромов, прежде всего, наличие в момент осмотра/в анамнезе кожных геморрагических двусторонних высыпаний и установлении связи начала ГВ с инфекционными заболеваниями, аллергическим анамнезом, изменением рациона питания. Специфических лабораторных тесты отсутствуют. Лабораторные исследования:

В подтверждении клинического диагноза ведущую роль играет биопсия кожи проведением иммуногистохимического исследования, позволяющего выявить фиксацию IgA-содержащих иммунных комплексов в сосудистой стенке. При необходимости назначаются УЗИ почек и органов брюшной полости, ЭКГ.

Дифференциальная диагностика необходима с васкулитами при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидном артрите, болезни Крона, системной красной волчанке, язвенном колите), васкулитами инфекционной этиологии инфекциях (гепатит В и С, инфекционный подострый эндокардит, туберкулез), при лекарственной аллергии и злокачественных новообразованиях.

Лечение геморрагического васкулита

Лечение геморрагического васкулита у взрослых различается в зависимости от формы болезни, фазы, агрессивности течения. Прежде всего реализуются мероприятия, направленные на блокировку образования новых иммунных комплексов, а также удаление (элиминацию) уже образовавшихся. Больным показано ограничение двигательной активности и назначается строгий постельный режим на период высыпаний на коже + 2 недели, далее — полупостельный режим на 2 недели и в дальнейшем, до полного выздоровления — палатный режим.

Медикаментозная терапия предусматривает назначение энтеросорбентов (Полисорб, Силард, Полифепан, Активированный уголь) с целью связывания токсинов и биологически активных веществ в кишечнике на 15-20 дней.

К средствам патогенетической терапии относятся антиагреганты и антикоагулянты. Из антикоагулянтов базовым препаратом является Гепарин, доза, способ и длительность введения которого определяется клиническим вариантом болезни, ответом на проводимую терапию и показателями свертывающей системы крови и проводится под контролем времени свёртывания крови.

В качестве антиагрегантных средств назначается на 3-4 недели Дипиридамол (Парседил, Курантил, Тромбонил), ацетилсалициловая кислота или Пентоксифиллин, а также активаторы фибринолиза — Никотиновая кислота в/в капельно в переносимых дозах. Эти препараты препятствуют агрегации тромбоцитов, улучшают коллатеральный кровоток, внутритканевую перфузию и микроциркуляцию. При тяжелом течении для нормализации фибринолитической активности целесообразно введение Урокиназы.

Показаниями к назначению глюкокортикостероидов (Преднизолон) является упорный абдоминальный синдром, длительное волнообразное течение кожной пурпуры, нефрит. Раннее назначение преднизолона, особенно у пациентов с абдоминальным синдромом, значительно снижает риск развития почечного синдрома. При активно текущем гломерулонефрите с иммунологическими нарушениями и отклонениями в функции почек назначается пульс-терапия Метилпреднизолоном в течение 3 дней.

При сопутствующей инфекции в зависимости от предполагаемого/выявленного этиологического фактора и упорном волнообразном течении ГВ назначают антибиотики широкого спектра действия — цефалоспорины III поколения (Цефиксим, Цефтриаксон, Цефотаксим), макролиды (Сумамед).

При обширных поражениях кожи эффективны препараты группы сульфаниламидов: Колхицин, Сульфасалазин. При длительном волнообразном течении ГВ эффективны иммунокорригирующие препараты (Дибазол), а также, препараты, ускоряющие синтез интерферона (Циклоферон, Амиксин) и иммуноглобулин человеческий нормальный в течение 1-5 суток. При торпидной клинике может быть эффективен Плазмаферез (10-14 сеансов). Для укрепления сосудистой стенки показаны витамины Р, С, а также, антиоксидантный комплекс.

Геморрагический васкулит — системное асептическое воспаление сосудов микроциркуляторного русла с преимущественным поражением кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта и почечных клубочков. Протекает с явлениями геморрагической или уртикарной сыпи, артралгиями, абдоминальным болевым синдромом, гематурией и почечной недостаточностью. Диагностика основана на клинических симптомах, лабораторных данных (анализ крови, мочи, коагулограмма), исследовании органов ЖКТ и почек. Основой лечения васкулита является терапия антикоагулянтами, ангиагрегантами. В тяжелых случаях применяется экстракорпоральная гемокоррекция, глюкокортикоидная терапия, противовоспалительное, цитостатическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Причины

Этиологические аспекты изучены не до конца, известно лишь, что в большинстве случаев патология носит инфекционно-аллергическую природу. Существует сезонная зависимость ‒ наибольшая заболеваемость регистрируется в сырое и холодное время года. Многолетние наблюдения позволили выявить общие триггерные факторы, предшествующие развитию клинических проявлений. К их числу относят:

Во многих наблюдениях причинный фактор, вызвавший возникновение васкулита, установить не удается. Ряд авторов высказывает предположение, что воздействие провоцирующих факторов приводит к развитию геморрагического васкулита лишь в тех случаях, когда оно осуществляется на фоне генетической предрасположенности организма к гиперергическим иммунным реакциям.

Патогенез

В основе механизма развития геморрагического васкулита лежит образование иммунных комплексов и повышение активности белков системы комплемента. Циркулируя в крови, они откладываются на внутренней поверхности стенки мелких сосудов (венул, артериол, капилляров), вызывая ее повреждение с возникновением асептического воспалительного процесса. Воспаление сосудистой стенки в свою очередь приводит к повышению ее проницаемости, отложению в просвете сосуда фибрина и тромботических масс, что обуславливает основные клинические признаки заболевания — кожно-геморрагический синдром и микротромбирование сосудистого русла с поражением ЖКТ, почек, суставов.

Классификация

В клиническом течении капилляротоксикоза различают острую фазу (начальный период или обострение) и фазу стихания (улучшение). По преобладающим симптомам заболевание классифицируют на следующие клинические формы: простую, ревматоидную (суставную), абдоминальную и молниеносную. В соответствии с характером течения различают острый (до 2-х мес.), затяжной (до полугода) и хронический ГВ. По тяжести клинических проявлений выделяют васкулит:

Симптомы

Для клиники аллергической пурпуры типично острое начало с повышением температуры до субфебрильных или фебрильных цифр. Однако возможно отсутствие подъема температуры. Кожный синдром отмечается в самом дебюте заболевания и наблюдается у всех больных. Он характеризуются диффузными пятнисто-папулезными геморрагическими элементами различной величины (чаще мелкими), не исчезающими при надавливании. В некоторых случаях наблюдается уртикарная сыпь. Высыпания обычно располагаются симметрично на коже голеней, бедер и ягодиц, в области крупных суставов, реже — на коже рук и туловища. Обильность высыпаний часто коррелирует с тяжестью васкулита. При наиболее тяжелом его течении в центре некоторых элементов сыпи развивается некроз и образуется язва. Разрешение сыпи заканчивается длительно сохраняющейся гиперпигментацией. При хроническом течении ГВ с частыми рецидивами на коже после исчезновения сыпи возникает шелушение.

Почечный синдром возникает у 25-30% пациентов и проявляется признаками хронического или острого гломерулонефрита с различной степенью гематурии. У ряда больных возникает нефротический симптомокомплекс. Поражение других органов при геморрагическом васкулите происходит довольно редко. Это может быть геморрагическая пневмония в виде кашля с прожилками крови в мокроте и одышки, кровоизлияния в эндокард, геморрагический перикардит, миокардит. Поражение сосудов головного мозга проявляется головокружением, раздражительностью, головной болью, эпиприступами и может вызвать развитие геморрагического менингита.

Осложнения

Поражение почек является самым стойким синдромом геморрагического васкулита, может осложняться злокачественным гломерулонефритом и хронической почечной недостаточностью. В тяжелых случаях аллергической пурпуры возникают желудочно-кишечные кровотечения, сопровождающиеся кровавой рвотой и присутствием крови в каловых массах, легочные кровотечения, кровоизлияния в вещество головного мозга (геморрагический инсульт). Массивные кровопотери могут привести к коллапсу и анемической коме. Осложнения абдоминального синдрома встречаются реже и представлены инвагинацией кишечника, перитонитом, тромбозом брыжеечных сосудов, некрозом части тонкого кишечника. Наибольшая частота летальных исходов регистрируется при молниеносной форме ГВ.

Диагностика

Абдоминальную форму геморрагического васкулита следует дифференцировать от других причин, обуславливающих появление симптомов «острого живота»: аппендицита, пенетрации язвы желудка, острого холецистита, панкреатита, перфорации кишечника при язвенном колите др. Также необходимо исключить тромбоцитопеническую пурпуру, геморрагический синдром при инфекционных заболеваниях (геморрагических лихорадках, гриппе), лейкоз, ревматоидный артрит, болезнь Стилла, острый гломерулонефрит, системные васкулиты.

Лечение

В острой фазе геморрагического васкулита пациентам необходимо соблюдать постельный режим и гипоаллергенную диету, ограничить употребление жидкости и соли, исключить прием антибиотиков и других медикаментов, которые могут усиливать сенсибилизацию организма. Основные направления терапии зависят от клинических проявлений, поэтому их целесообразно рассматривать посиндромно:

Тяжелое течение заболевания является показанием для проведения экстракорпоральной гемокоррекции (гемосорбция, иммуносорбция, плазмаферез). Многие авторы отмечают неэффективность антигистаминных препаратов в лечении ГВ. Однако их применение может быть оправдано у пациентов с аллергическим анамнезом. При связи заболевания с пищевой аллергией и наличием абдоминального синдрома дополнительно назначаются энтеросорбенты.

Прогноз и профилктика

Васкулиты, ограниченные кожей

Общая информация

Краткое описание

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ВАСКУЛИТАМИ, ОГРАНИЧЕННЫМИ КОЖЕЙ

Шифр по Международной классификации болезней МКБ-10

L95; L95.0; L95.1; L95.8; L95.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Васкулиты (ангииты) кожи – дерматозы, в клинической и патоморфологической картине которых первоначальным и ведущим звеном выступает неспецифическое воспаление стенок дермальных и гиподермальных кровеносных сосудов разного калибра.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

В настоящее время единая общепринятая классификация васкулитов кожи отсутствует. Для практических целей используется рабочая классификация васкулитов кожи, разработанная О.Л. Ивановым (1997 г.) (табл. 1) [2].

Таблица 1. Классификация васкулитов кожи

| Клинические формы | Синонимы | Основные проявления |

| I. Дермальные васкулиты | ||

| Полиморфный дермальный васкулит: | Синдром Гужеро-Дюперра, артериолит Рюитера, болезнь Гужеро-Рюитера, некротизирующий васкулит, лейкоцитокластический васкулит | |

| Уртикарный тип | Уртикарный васкулит | Воспалительные пятна, волдыри |

| Геморрагический тип | Геморрагический васкулит, геморрагический лейкоцитокластический микробид Мишера-Шторка, анафи-лактоидная пурпура Шенлейна-Геноха, геморрагический капилляротоксикоз | Петехии, отечная пурпура («пальпируемая пурпура»), экхимозы, геморрагические пузыри |

| Папулонодулярный тип | Нодулярный дермальный аллергид Гужеро | Воспалительные узелки и бляшки, мелкие отечные узлы |

| Папулонекротический тип | Некротический нодулярный дерматит Вертера-Дюмлинга | Воспалительные узелки с некрозом в центре, «штампованные» рубчики |

| Пустулезно-язвенный тип | Язвенный дерматит, гангренозная пиодермия | Везикулопустулы, эрозии, язвы, рубцы |

| Некротически-язвенный тип | Молниеносная пурпура | Геморрагические пузыри, геморрагический некроз, язвы, рубцы |

| Полиморфный тип | Трехсимптомный синдром Гужеро-Дюперра, полиморфно-нодулярный тип артериолита Рюитера | Чаще сочетание волдырей, пурпуры и поверхностных мелких узлов; возможно сочетание любых элементов |

| Хроническая пигментная пурпура: | Геморрагически-пигментные дерматозы, болезнь Шамберга-Майокки | |

| Петехиальный тип | Стойкая прогрессирующая пигментная пурпура Шамберга, болезнь Шамберга | Петехии, пятна гемосидероза |

| Телеангиэктатический тип | Телеангиэктатическая пурпура Майокки | Петехии, телеангиэктазии, пятна гемосидероза |

| Лихеноидный тип | Пигментный пурпурозный лихеноидный ангиодермит Гужеро-Блюма | Петехии, лихеноидные папулы, телеангиэктазии, пятна гемосидероза |

| Экзематоидный тип | Экзематоидная пурпура Дукаса-Капетанакиса | Петехии, эритема, лихенификация, чешуе-корочки, пятна гемосидероза |

| II. Дермо-гиподермальные васкулиты | ||

| Ливедо-ангиит | Кожная форма узелкового периарте-риита, некротизирующий васкулит, ливедо с узлами, ливедо с изъязвлениями | Ветвистое или сетчатое ливедо, узловатые уплотнения, геморрагические пятна, некрозы, язвы, рубцы |

| Показатели | Степень активности | |

| I | II | |

| Поражение кожи (по площади) | Ограниченное | Распространенное |

| Число высыпаний | Небольшое | Множественное |

| Температура тела | Нормальная или не выше 37,5°С | Выше 37,5 ° С |

| Общие явления (недомогание, общая слабость, головная боль, артралгии, миалгии и т.п.) | Отсутствуют или незначительны | Резко выражены |

| Общий анализ крови | ||

| СОЭ | До 25 мм/ч | Выше 25 мм/ч |

| Эритроциты | Норма | Менее 3,8×10 12 /л |

| Гемоглобин | Норма | Менее 12 г% |

| Тромбоциты | Норма | Менее 180×10 9 /л |

| Лейкоциты | Норма | Более 10×10 9 /л |

| Биохимический анализ крови | ||

| Общий белок | Норма | Более 85 г/л |

| α2-глобулин | Норма | Более 12% |

| γ-глобулин | Норма | Более 22% |

| С-реактивный белок | Отсутствует или до 2+ | Более 2+ |

| Комплемент | Выше 30 ед | Ниже 30 ед |

| Иммуноглобулины | Норма | Повышены |

| Реакция Ваалера-Роуза* | Отрицательная | Положительная |

| Латекс-тест* | Отрицательная | Положительный |

| Общий анализ мочи | ||

| Протеинурия | Нет | Есть |

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз васкулитов кожи проводят с туберкулезом кожи, экземой и пиодермиями.

Лечение

Цели лечения

— достижение ремиссии

Общие замечания по терапии

При лечении той или иной формы кожного васкулита учитываются клинический диагноз, стадия процесса и степень его активности, а также сопутствующая патология.

При обострении васкулита больным показан постельный режим, особенно при локализации очагов на нижних конечностях, который следует соблюдать до перехода в регрессирующую стадию.

Необходимо проведение коррекции или радикального устранения выявленных сопутствующих заболеваний, которые могут поддерживать и ухудшать течение кожного васкулита (очаги хронической инфекции, например, хронический тонзиллит, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность, фибромиома матки и т.п.). В тех случаях, когда васкулиты выступают в качестве синдрома какого-либо общего заболевания (системного васкулита, диффузного заболевания соединительной ткани, лейкоза, злокачественного новообразования и т.п.), в первую очередь должно быть обеспечено полноценное лечение основного процесса [2].

Используемая медикаментозная терапия должна быть направлена на подавление воспалительной реакции, нормализацию микроциркуляции в коже и терапию имеющихся осложнений.

Схемы лечения

Полиморфный дермальный васкулит

Степень активности I

Нестероидные противовоспалительные средства (B)[2, 13]

— нимесулид 100 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

или

— мелоксикам 7,5 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

или

— индометацин 25 мг перорально 3–4 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

Антибактериальные препараты (B) [13]

— ципрофлоксацин 250 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10–14 дней

или

— доксициклин 100 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10–14 дней

или

— азитромицин 500 мг перорально 1 раз в сутки в течение 10–14 дней

Хинолины (А) [15, 16]

— гидроксихлорохин 200 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в месяц

или

— хлорохин 250 мг перорально 2 раза в сутки в течение 1 месяца, затем по 250 мг 1 раз в день в течение 1–2 месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в месяц

Антигистаминные препараты (В)

— левоцетиризин 5 мг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней

или

— дезлоратадин 5 мг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней

или

— фексофенадин 180 мг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней

Наружно:

Глюкокортикостероиды [17]:

— мометазона фуроат 0,1% крем или мазь, наносить 1 раз в сутки на очаги поражения до наступления клинического улучшения

или

— бетаметазона 0,1 крем или мазь, наносить 2 раза в сутки на очаги поражения до наступления клинического улучшения

или

— метилпреднизолона ацепонат 0,1% крем или мазь, наносить 1 раз в сутки на очаги поражения, длительность применения не должна превышать 12 недель

Степень активности II

Системные глюкокортикостероиды (А)

— преднизолон 30–50 мг/сутки перорально преимущественно в утренние часы в течение 2–3 недель, с дальнейшим постепенным снижением дозы по 1 таб. в неделю.

или

— бетаметазон 2 мл внутримышечно 1 раз в неделю №3–5 с постепенным снижением дозы и увеличением интервала введения

Для уменьшения нежелательных явлений при проведении системной терапии глюкокортикостероидами назначают:

Ингибиторы протонного насоса:

— омепразол 20 мг перорально 2 раза в сутки в течение 4-8 недель

Макро- и микроэлементы в комбинациях:

— калия и магния аспарагинат по 1 таб. 3 раза в сутки перорально

Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани в комбинациях:

— кальция карбонат + колекальцеферол по 1 таб. 3 раза в сутки перорально

Нестероидные противовоспалительные средства (В)

— диклофенак 50 мг перорально 3 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

или

— нимесулид 100 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

или

— мелоксикам 7,5 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

Цитостатики (А) [16]

— азатиоприн 50 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев, под контролем показателей крови (полный анализ крови, включая определение уровня тромбоцитов, а также определение активности сывороточных печеночных трансаминаз, щелочной фосфатазы и уровня билирубина) 1 раз в месяц

Антибактериальные препараты (В) [13]

— офлоксацин 400 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10–14 дней

или

— амоксицилин + клавулановая кислота 875+125 мг перорально по 1 таб. 2 раза в сутки в течение 10–14 дней

Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции(A) [2, 18, 19]

— пентоксифиллин 100 мг 3 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

— анавенол по 2 таб. 2 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

Венотонизирующие и венопротекторные средства(A) [2, 18, 19]

— гесперидин+диосмин 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

Антигистаминные препараты (В) [13]

— эбастин 10 мг в сутки перорально в течение 14 дней

или

— цетиризин 10 мг в сутки перорально в течение 14 дней

или

— левоцетиризин 5 мг в сутки перорально в течение 14 дней

Антикоагулянты (D) [2]

— надропарин кальция подкожно 0.3 мл 2 раза в сутки, в течение 2–4 недель

Дезинтоксикационная терапия (D) [2]

Заменители плазмы и других компонентов крови

— декстран 200–400 мл в/в капельно 1 раз в сутки №7–10

Хроническая пигментная пурпура

Хинолины (А) [14, 20]

— гидроксихлорохин 200 мг перорально 2 раза в сутки, в течение 2–3 месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в месяц

или

— хлорохин 250 мг перорально 2 раза в сутки, в течение 1 месяца, затем по 250 мг 1 раз в сутки в течение 1–2 месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в месяц

Витамины (D)

— аскорбиновая кислота+рутозид по 1 таб. 3 раза в сутки перорально

— витамин Е + ретинол по 2 капс. 2 раза в сутки перорально

Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции(A) [2, 18, 19]

— пентоксифиллин 100 мг перорально 3 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

или

— дипиридамол 25 мг перорально по 1 таб. 3 раза в сутки, в течение 1–2 месяцев

Венотонизирующие и венопротекторные средства(A) [2, 18, 19]

— гесперидин+диосмин 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

Наружно:

Глюкокортикостероиды [17]:

— мометазона фуроат 0,1% крем или мазь, наносить 1 раз в сутки на очаги поражения до наступления клинического улучшения

или

— бетаметазона 0,1 крем или мазь, наносить 2 раза в сутки на очаги поражения до наступления клинического улучшения

или

— метилпреднизолона ацепонат 0,1% крем или мазь, наносить 1 раз в сутки на очаги поражения, длительность применения не должна превышать 12 недель

Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции:

— троксерутин 2% гель, 2 раза в сутки

Антикоагулянты:

— гепарин натрия мазь, 2–3 раза в сутки до наступления клинического улучшения, в среднем от 3 до 14 дней

Ливедо-ангиит

Степень активности I

Нестероидные противовоспалительные средства (В)[2]

— диклофенак 50 мг перорально 3 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

или

— нимесулид 100 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 недель с дальнейшим снижением суточной дозы

Хинолины (А) [15, 16]

— гидроксихлорохин 200 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в месяц

или

— хлорохин 250 мг перорально 2 раза в день, в течение 1 месяца, затем по 250 мг 1 раз в день в течение 1–2 месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в месяц

Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции (А) [2, 19, 20]

— пентоксифиллин 100 мг перорально 3 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

— анавенол по 2 таб. 2 раза в сутки перорально в течение 1–2 месяцев

Венотонизирующие и венопротекторные средства(A) [2, 19, 20]

— Гесперидин+Диосмин 500 мг 2 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

Витамины (D)

— аскорбиновая кислота+рутозид перорально по 1 таб. 3 раза в сутки

— витамин Е + ретинол по 2 капс. 2 раза в сутки перорально [2]

Степень активности II

Системные глюкокортикостероиды (А)

— преднизолон 30–50 мг/сутки перорально преимущественно в утренние часы в течение 2–3 недель, с дальнейшим постепенным снижением дозы по 1 таб. в неделю.

или

— бетаметазон 2 мл 1 раз в неделю внутримышечно №3–5 с постепенным снижением дозы и увеличением интервала введения

Целесообразно назначение системных ГКС с корригирующей терапией (см. выше) [2,15,16]:

Цитостатики (А) [2,18,17]

— азатиоприн 50 мг 2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев, под контролем показателей крови (полный анализ крови, включая определение уровня тромбоцитов, а также определение активности сывороточных печеночных трансаминаз, щелочной фосфатазы и уровня билирубина) 1 раз в месяц

Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции (А) [2, 19, 20]

— пентоксифиллин 100 мг перорально 3 раза в сутки в течение 1–2 месяцев

Антикоагулянты (D) [2]

— надропарин кальция подкожно по 0,3 мл 2 раза в сутки №10–14 (2)

Дезинтоксикационная терапия (D) [2]

Заменители плазмы и других компонентов крови

— декстран 200–400 мл в/в капельно 1 раз в сутки №7–10

Наружно:

Глюкокортикостероиды:

— бетаметазон + гентамицин крем или мазь, 1–2 раз в сутки до наступления клинического улучшения

или

— клиохинол + флуметазон мазь, наносить на очаги поражения 2 раза в сутки до наступления клинического улучшения, длительность применения не должна превышать 2 недели

Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции:

— троксерутин 2% гель, 2 раза в сутки

Особые ситуации

Терапия больных васкулитами во время беременности назначается с учетом ограничений, прописанных в инструкции к лекарственным препаратам.

Требования к результатам лечения

— регресс высыпаний

Тактика при отсутствии эффекта от лечения

ПРОФИЛАКТИКА

В качестве профилактических мер следует исключать факторы риска (переохлаждение, физическое и нервное перенапряжение, длительная ходьба, ушибы). Больным рекомендуют придерживаться здорового образа жизни.

После проведенного лечения показано санаторно-курортное лечение с использованием серных, углекислых и радоновых ванн для закрепления полученных результатов.

Госпитализация

— Васкулиты, ограниченные кожей, II степени активности;

— Васкулиты, ограниченные кожей, I степени активности в прогрессирующую стадию с отсутствием эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях;

— Наличие вторичной инфекции в очагах поражения, не купируемой в амбулаторных условиях

Информация

Источники и литература

Информация

Персональный состав рабочей группы по подготовке федеральных клинических рекомендаций по профилю «Дерматовенерология», раздел «Васкулиты, ограниченные кожей»:

1. Олисова О.Ю – профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой кожных болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.

2. Карамова Арфеня Эдуардовна – заведующий отделом дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук, г. Москва

3. Знаменская Людмила Федоровна – ведущий научный сотрудник отдела дерматологии «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, г. Москва

4. Чикин Вадим Викторович – старший научный сотрудник отдела дерматологии ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук, г. Москва

5. Заславский Денис Владимирович – профессор кафедры дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

6. Горланов Игорь Александрович – заведующий кафедрой дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

7. Сыдиков Акмаль Абдикахарович – ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

8. Чупров Игорь Николаевич – профессор кафедры патологической анатомии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доцент, доктор медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств:

поиск в электронных базах данных.

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств:

доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Кокрановскую библиотеку, базы данных EMBASE и MEDLINE.

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:

· Консенсус экспертов;

· Оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой (схема прилагается).

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций:

| Уровни доказательств | Описание |

| 1++ | Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) или РКИ с очень низким риском систематических ошибок |

| 1+ | Качественно проведенные мета-анализы, систематические, или РКИ с низким риском систематических ошибок |

| 1- | Мета-анализы, систематические, или РКИ с высоким риском систематических ошибок |

| 2++ | Высококачественные систематические обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований. Высококачественные обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований с очень низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи |

| 2+ | Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования со средним риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи |

| 2- | Исследования случай-контроль или когортные исследования с высоким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи |

| 3 | Неаналитические исследования (например: описания случаев, серий случаев) |

| 4 | Мнение экспертов |

Методы, использованные для анализа доказательств:

· Обзоры опубликованных мета-анализов;

· Систематические обзоры с таблицами доказательств.

Методы, использованные для формулирования рекомендаций:

Консенсус экспертов.

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций:

Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice Points – GPPs):

Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов рабочей группы по разработке рекомендаций.

Экономический анализ:

Анализ стоимости не проводился и публикации по фармакоэкономике не анализировались.

Метод валидизации рекомендаций:

· Внешняя экспертная оценка;

· Внутренняя экспертная оценка.

Описание метода валидизации рекомендаций:

Настоящие рекомендации в предварительной версии рецензированы независимыми экспертами.

Комментарии, полученные от экспертов, систематизированы и обсуждены членами рабочей группы. Вносимые в результате этого изменения в рекомендации регистрировались. Если же изменения не были внесены, то зарегистрированы причины отказа от внесения изменений.

Консультация и экспертная оценка:

Предварительная версия была выставлена для обсуждения на сайте ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России для того, чтобы лица, не участвующие в разработке рекомендаций, имели возможность принять участие в обсуждении и совершенствовании рекомендаций.

Рабочая группа:

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации повторно проанализированы членами рабочей группы.

Основные рекомендации:

Сила рекомендаций (A–D) приводится при изложении текста рекомендаций.