какие еще образы сюжетные повороты фразы помогают читателю понять смысл который автор вложил в баню

Какие еще образы сюжетные повороты фразы помогают читателю понять смысл который автор вложил в баню

В гоголевской поэме «Мёртвые души» интерьер используется как средство создания литературного образа Плюшкина. Автор акцентирует внимание читателя на плачевном состоянии владений помещика. Описывая предметы, накопившиеся в доме Плюшкина, Гоголь подчёркивает нездоровое желание героя сохранять и нужные, и ненужные вещи. Особенно показательно упоминание о бутылке со сделанной Плюшкиным пометкой (чтобы никто из гостей не посмел выпить из неё). С помощью этого предмета Н. В. Гоголю удалось наглядно продемонстрировать жадность литературного персонажа.

Интерьер, используемый для создания более целостного образа героя, подчёркивает уже «мёртвую» душу ещё живого помещика. Это нашло отражение в следующей фразе произведения: «…никак было нельзя сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо».

Основные черты характера Плюшкина – отсутствие глубоких чувств, мелочность интересов. Гоголь весьма красноречиво назвал своего героя «прорехой на человечестве».

Интерьер занимает важное место и в романе Достоевского «Преступление и наказание». Описание «крошечной клетушки, шагов в шесть длиной» даёт автору возможность показать, при каких условиях проживания произошла зарождение необычной теории Родиона Раскольникова о «тварях дрожащих» и «право имеющих».

Интерьеру в качестве средства создания образа персонажа уделяется большое внимание и в рассказе «Чудесный доктор» А. И. Куприна. Семейство Мерцаловых обитает в покосившемся, ветхом здании. Убогая кровать с грязными подушками, сырые стены, сундук, который служит и стулом, и шкафом, старый, закоптелый чугунок – всё это подчёркивает нищенское существование героев рассказа. Место жительства семьи в произведении названо «подземельем». При детальном описании интерьера подвала рассказчик подчёркивает не только бедность Мерцаловых, но и обращает внимание читателя на эмоциональное состояние членов семьи. Неудивительно, что под гнётом ужасающих условий существования Емельян Мерцалов всерьёз начинает задумываться о самоубийстве.

Литературные приемы писателя, которые могут пригодиться каждому

Писательская деятельность, как упоминалось в одной из наших прошлых статей, это интереснейший творческий процесс со своими особенностями, хитростями и тонкостями. И одним из самых эффективных способов выделения текста из общей массы, придания ему уникальности, необычности и способности вызвать неподдельный интерес и желание прочесть полностью являются литературные писательские приёмы. Они применялись во все времена. Сначала непосредственно поэтами, мыслителями, писателями, авторами романов, рассказов и других художественных произведений. В наше время их активно используют маркетологи, журналисты, копирайтеры, да и вообще все те люди, у которых время от времени возникает необходимость в написании яркого и запоминающегося текста. Но с помощью литературных приёмов можно не только украсить текст, но и дать читателю возможность более точно прочувствовать, что именно хотел донести автор, посмотреть на вещи с его позиции.

Не важно, занимаетесь ли вы написанием текстов профессионально, делаете свои первые шаги в писательском мастерстве или создание хорошего текста просто время от времени появляется в списке ваших обязанностей, в любом случае знать о том, какие существуют литературные приёмы писателя, нужно и важно. Умение ими пользоваться — это очень полезный навык, который может пригодиться каждому, причём не только в написании текстов, но и в обычной речи.

Предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространёнными и эффективными литературными приёмами. Каждый из них будет снабжён ярким примером для более точного понимания.

Литературные приёмы

Афоризм

Афоризм — это ёмкая и обобщённая мысль автора, заключающая в себе глубокий философский смысл и выраженная в простой, лаконичной и зачастую яркой форме. Нередко отличительной особенностью афоризма является неожиданность вывода.

Ирония

Ирония – это насмешка, в которой истинный смысл ставится в противовес реальному смыслу. Благодаря этому создаётся впечатление, что предмет беседы не является таким, каким кажется на первый взгляд.

Эпитет

Эпитет – это слово, определяющее какой-либо предмет или действие и при этом подчёркивающее его особенность. При помощи эпитета можно придать выражению или фразе новый оттенок, сделать его более красочным и ярким.

Метафора

Метафора – это выражение или слово, в основу которого положено сравнение одного предмета с другим на основании их общей черты, но употребляемое в переносном смысле.

Сравнение

Сравнение – это образное выражение, связывающее между собой различные предметы или явления при помощи каких-либо общих черт.

Аллюзия

Аллюзия – это особая фигура речи, в которой содержится указание или намёк на другой факт: политический, мифологический, исторический, литературный и т.д.

Повтор

Повтор – это слово или фраза, несколько раз повторяющаяся в одном предложении, придающая дополнительную смысловую и эмоциональную выразительность.

Олицетворение

Олицетворение – это употреблённое в переносном смысле выражение или слово, посредством которого неодушевлённым предметам приписываются свойства одушевлённых.

Параллельные конструкции

Параллельные конструкции – это объёмные предложения, позволяющие читателю создать ассоциативную связь между двумя или тремя объектами.

Каламбур

Каламбур – это специальный литературный приём, в котором в одном контексте применяются разные значения одного и того же слова (фраз, словосочетаний), схожих по своему звучанию.

Контаминация

Контаминация – это появление одного нового слова посредством соединения двух других.

Обтекаемые выражения

Обтекаемые выражения – это фразы, которые не выражают ничего конкретного и скрывают личное отношение автора, вуалируют смысл или затрудняют его понимание.

Градации

Градации – это способ построения предложений таким образом, чтобы однородные слова в них усиливали или понижали смысловое значение и эмоциональную окраску.

Антитеза

Антитеза – это фигура речи, в которой используется риторическое противопоставление образов, состояний или понятий, связанных между собой общим смысловым значением.

Оксюморон

Оксюморон – это стилистическая фигура, которая считается стилистической ошибкой — в ней сочетаются несочетаемые (противоположные по значению) слова.

Итак, что же мы видим в итоге? Количество литературных приёмов поражает. Помимо перечисленных нами, можно назвать и такие как парцелляция, инверсия, эллипсис, эпифора, гипербола, литота, перифраз, синекдоха, метонимия и другие. И именно это многообразие позволяет любому человеку применять эти приёмы повсеместно. Как уже было сказано, «сфера» применения литературных приёмов – это не только писательство, но и устная речь. Дополненная эпитетами, афоризмами, антитезами, градациями и другими приёмами она станет гораздо ярче и выразительнее, что очень полезно в освоении и развитии навыка оратора. Однако нельзя забывать и о том, что злоупотребление литературными приёмами может сделать ваш текст или речь напыщенной и отнюдь не такой красивой, как вам того хотелось бы. Поэтому следует быть сдержанным и аккуратным, применяя эти приёмы, чтобы изложение информации было лаконичным и плавным.

Для более полноценного усвоения материала мы рекомендуем вам, во-первых, ознакомиться с нашим уроком, посвящённым ораторским приёмам, а во-вторых, читать больше литературы и обращать внимание на манеру написания или речь выдающихся личностей. Примеров существует огромное количество: от древнегреческих философов и поэтов до великих писателей и риторов современности.

Мы будем очень признательны, если вы проявите инициативу и напишите в комментариях о том, какие ещё литературные приёмы писателей вы знаете, но о которых мы не упомянули.

Также нам хотелось бы узнать, стало ли для вас полезным прочтение этого материала?

литературные приемы

Аллегория – это выражение отвлеченных понятий через конкретные художественные образы.

Глупого и упрямого часто называют Ослом, труса – Зайцем, хитрого – Лисой.

Аллитерация (звукопись) – это повторение одинаковых или однородных согласных в стихе, придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении). При этом большое значение имеет высокая частотность данных звуков на относительно небольшом речевом участке.

Однако если повторяются целые слова или словоформы, как правило, об аллитерации речь не идет. Для аллитерации характерно нерегулярное повторение звуков и именно в этом и заключается основная особенность данного литературного приема.

От рифмы аллитерация отличается в первую очередь тем, что повторяющиеся звуки сосредотачиваются не в начале и конце строки, а абсолютно производно, хотя и с высокой частотностью. Вторым отличием же является тот факт, что аллитерируются, как правило, согласные звуки. К основным функциям литературного приема аллитерации относятся звукоподражание и подчинение семантики слов ассоциациям, которые вызывают у человека звуки.

«Где роща ржуща ружей ржет».

«Лет до ста

расти

нам без старости.

Год от года

расти

нашей бодрости.

Славьте,

молот и стих,

землю молодости».

Повторение слов, словосочетаний или сочетаний звуков в начале предложения, строки или абзаца.

«Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза»

Довольно часто анафора, как литературный прием, образует симбиоз с таким литературным приемом, как градация, то есть повышение эмоционального характера слов в тексте.

«Умирает скот, умирает друг, умирает сам человек».

Антитеза (или противопоставление) – это сопоставление слов или словосочетаний, резко различных или противоположных по смыслу.

Антитеза позволяет произвести особо сильное впечатление на читателя, передать ему сильное волнение автора за счет быстрой смены противоположных по смыслу понятий, употребляемых в тексте стихотворения. Также в качестве объекта противопоставления могут использоваться противоположные эмоции, чувства и переживания автора или его героя.

Клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем (М.Лермонтов).

Кто был ничем, тот станет всем.

Антономасия — выразительное средство, при употреблении которого автор использует имя собственное вместо имени нарицательного для образного раскрытия характера персонажа.

Он Отелло (вместо «Он большой ревнивец»)

Скупого часто называют Плюшкиным, пустого мечтателя – Маниловым, человека с чрезмерными амбициями – Наполеоном и т.д.

При употреблении этой фигуры автор напрямую обращается к читателю, Богу, либо какому-либо объекту. Обращение выделяется восклицательной интонацией и в первую очередь служит для привлечения внимания читателя к чему-либо.

Ассонанс – это особый литературный прием, заключающийся в повторении гласных звуков в том или ином высказывании. Именно в этом заключается основное отличие ассонанса от аллитерации, где повторяются согласные звуки. Существует два немного различающихся применения ассонанса.

1) Ассонанс применяется в качестве оригинального инструмента, придающего художественному тексту, в особенности поэтическому, особый колорит. Например:

У наших ушки на макушке,

Чуть утро осветило пушки

И леса синие макушки –

Французы тут как тут.

2) Ассонанс достаточно широко используется для создания неточной рифмы. Например, «город-молот», «царевна-несравненна».

Одним из хрестоматийных примеров использования, как рифмы, так и ассонанса в одном четверостишии является отрывок из поэтического произведения В. Маяковского:

Превращусь не в Толстого, так в толстого –

Ем, пишу, от жары балда.

Кто над морем не философствовал?

Вода.

Восклицание может появиться в любом месте стихотворного произведения, но, как правило, авторы используют его, интонационно выделяя особо эмоциональные моменты в стихе. При этом автор акцентирует внимание читателя на особенно взволновавшем его моменте, сообщая ему свои переживания и чувства.

Гипербола – это образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения какого-либо предмета, явления.

Изменение традиционного порядка слов в предложении для придания фразе более выразительного оттенка, интонационного выделения какого-либо слова.

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом. (М.Ю.Лермонтов)

Традиционной порядок требует иного построения: Белеет одинокий парус в голубом тумане моря. Но это уже будет не Лермонтов и не его великое творение.

Другой великий русский поэт Пушкин считал инверсию одной из главных фигур поэтической речи, причем нередко поэт использовал не только контактную, но и дистанционную инверсию, когда при перестановке слов между ними вклиниваются другие слова: «Покорный Перуну старик одному. ».

Инверсия в поэтических текстах выполняет акцентную или смысловую функцию, ритмообразующую функцию для выстраивания поэтического текста, а также функцию создания словесно-образной картины. В прозаических произведениях инверсия служит для расстановки логических ударений, для выражения авторского отношения к героям и для передачи их эмоционального состояния.

Ирония – сильное выразительное средство, имеющее оттенок насмешки, иногда легкой издевки. При употреблении иронии автор использует слова с противоположным по смыслу значением так, чтобы читатель сам догадался об истинных свойствах описываемого объекта, предмета или действия.

Игра слов. Остроумное выражение, шутка, основанные на использовании сходно звучащих, но различных по значению слов или разных значений одного слова.

Примеры каламбура в литературе:

В год за три щелка тебе по лбу,

Есть же мне давай варёную полбу.

(А.С.Пушкин)

И прежде служивший мне стих,

Струною оборванный, стих.

(Д.Д.Минаев)

Весна хоть кого с ума сведет. Лед – и тот тронулся.

(Э.Кроткий)

Противоположность гиперболе, образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, значения какого-либо предмета, явления.

Лошадку ведет под уздцы мужичок в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах. а сам с ноготок! (Некрасов)

Метафора – это употребление слов и выражений в переносном смысле на основе какой-то аналогии, сходства, сравнения. Метафора основана на подобии или сходстве.

Перенесение свойств одного предмета или явления на другой по принципу их сходства.

Чаще всего при использовании метафоры автор, раскрывая свойства одушевленного объекта, использует слова, употребление которых характерно для описания неодушевленных предметов, и наоборот.

При использовании метонимии автор производит замену одного понятия другим на основе сходства между ними. Близкими по смыслу в этом случае являются причина и следствие, материал и сделанная из него вещь, действие и орудие.

Все флаги в гости будут к нам.

(здесь флаги замещают страны).

Я три тарелки съел.

(здесь тарелка замещает кушанье).

При употреблении этой фигуры автор напрямую обращается к читателю, Богу, либо какому-либо объекту. Обращение выделяется восклицательной интонацией и в первую очередь служит для привлечения внимания читателя к чему-либо.

Нарочитое сочетание противоречивых понятий.

Смотри, ей весело грустить

Олицетворение – это перенесение человеческих чувств, мыслей и речи на неодушевленные предметы и явления, а также на животных.

Эти признаки подбираются по тому же принципу, что и при употреблении метафоры. В конечном итоге у читателя возникает особое восприятие описываемого предмета, при котором неодушевленный объект имеет образ некоего живого существа либо оказывается наделен качествами, присущими живым существам.

Призадумался,

Грустью темною

Затуманился?

Осторожно ветер

Из калитки вышел,

Постучал в окошко,

Пробежал по крыше…

Парцелляция – это синтаксический прием, при котором предложение интонационно делится на самостоятельные отрезки и выделяется на письме как самостоятельные предложения.

«Он тоже пошёл. В магазин. Сигарет купить» (Шукшин).

Автор для выразительности интонационно разбил на несколько частей одно предложение: «Он тоже пошёл в магазин купить сигарет».

Перифраза – это выражение, которое в описательной форме передает смысл другого выражения или слова.

Царь зверей (вместо лев)

Мать русских рек (вместо Волга)

Многословие, употребление логически излишних слов.

Примеры плеоназма в быту:

В мае месяце (достаточно сказать: в мае).

Местный абориген (достаточно сказать: абориген).

Белый альбинос (достаточно сказать: альбинос).

Я там был лично (достаточно сказать: Я там был).

В литературе плеоназм часто используется как стилистический прием, средство выразительности.

Углубленное изображение психических, душевных переживаний героя.

Повторяющийся стих или группа стихов в конце песенного куплета. Когда рефрен разрастается до целой строфы, он обычно называется припевом.

Предложение в форме вопроса, на который не ожидается ответа.

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Обращение, адресованное отвлеченному понятию, неодушевленному предмету, отсутствующему лицу. Способ усилить выразительность речи, выразить отношение к тому или иному лицу, предмету.

Русь! куда же несешься ты?

Сравнение — один из выразительных приемов, при употреблении которого определенные, наиболее характерные для предмета или процесса свойства раскрываются через аналогичные качества другого предмета или процесса. При этом проводится такая аналогия, чтобы предмет, свойства которого используются в сравнении, был более известен, чем описываемый автором объект. Также неодушевленные предметы, как правило, сравниваются с одушевленными, а отвлеченное либо духовное с материальным.

то жизнь моя пропела – провыла –

И проплакала сама над собой.

Символ – предмет или слово, условно выражающее суть какого-либо явления.

Символ заключает в себе переносное значение, и этим он близок метафоре. Однако эта близость относительна. Символ заключает в себе некую тайну, намек, позволяющий лишь догадываться о том, что имеется в виду, о чем хотел сказать поэт. Истолкование символа возможно не столько рассудком, сколько интуицией и чувством. Создаваемые писателями-символистами образы имеют свои особенности, у них двуплановое строение. На первом плане – определенное явление и реальные детали, на втором (скрытом) плане – внутренний мир лирического героя, его видения, воспоминания, рождаемые его воображением картины.

заря, утро – символы молодости, начала жизни;

ночь – символ смерти, конца жизни;

снег – символ холода, холодного чувства, отчуждения.

Замена названия предмета или явления названием части этого предмета или явления. Говоря короче, замена названия целого названием части этого целого.

Родной очаг (вместо «родной дом»).

Плывет парус (вместо «плывет парусная лодка»).

«…и слышно было до рассвета,

как ликовал француз. » (Лермонтов)

(здесь «француз» вместо «французские солдаты»).

Повторение другими словами того, что уже было сказано, а значит, не содержащее новой информации.

Автомобильные шины – это шины для автомобиля.

Мы объединились воедино.

метафора, аллегория, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола, ирония.

Умолчание – стилистический прием, при котором выражение мысли остается незаконченным, ограничивается намеком, начатая речь прерывается в расчете на догадку читателя; говорящий как бы объявляет, что не будет говорить о вещах, не требующих подробного или дополнительного объяснения. Нередко стилистический эффект умолчания заключается в том, что неожиданно прерванная речь дополняется выразительным жестом.

Баснь эту можно бы и боле пояснить –

Да чтоб гусей не раздразнить…

Здесь автор намеренно не заканчивает фразу, но явно подразумевается: «Лучше помолчим».

Градация (или усиление) – это ряд однородных слов или выражений (образов, сравнений, метафор и т. п.), последовательно нагнетающих, наращивающих или, наоборот, понижающих смысловую или эмоциональную значимость передаваемых чувств, излагаемой мысли или описываемого события.

Пример восходящей градации:

Не жалею, не зову, не плачу…

В заботе сладостно туманной

Не час, не день, не год уйдет.

Пример нисходящей градации:

Ему обещает полмира, А Францию только себе.

Нейтральное по смыслу слово или выражение, которыми в разговоре заменяют другие выражения, считающиеся неприличными или неуместными в данном случае.

Схожу попудрю нос (вместо Схожу в туалет).

Его попросили из ресторана (вместо Его выгнали).

Образное определение предмета, действия, процесса, события. Эпитет представляет собой сравнение. Грамматически эпитет чаще всего представляет собой прилагательное. Однако в его качестве могут использоваться и другие части речи, например, числительные, существительные или глаголы.

бархатная кожа, хрустальный звон.

Повторение одного и того же слова в конце смежных отрезков речи. Противоположность анафоры, при которой слова повторяются в начале предложения, строки или абзаца.

«Фестончики, все фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков. » (Н. В.Гоголь).

Как правильно делать анализ произведения по литературе: план, приемы, схема, виды

Анализ произведения — одно из самых распространённых заданий по литературе в школе и вузе. От того, насколько хорошо учащийся делать этот вид работы, часто зависит его итоговый балл по предмету. Мы расскажем, как написать анализ произведения по литературе, а вам останется действовать по представленному плану.

Больше советов, которые помогут повысить оценки по любому предмету, вы найдёте в нашем информационном телеграм-канале с лайфхаками и рекомендациями. А ещё советуем подписаться на интересную группу с акциями и выгодными предложениями.

Что значит анализ произведения

Под анализом текста понимают его разбор по определённым параметрам. Этот процесс позволяет лучше понять произведение, отследить не только его сюжетную линию, но и внутренний смысл.

Благодаря анализу литературного произведения, можно разобраться, что имел в виду писатель, какие идеи и мысли вложил в свой рассказ, пьесу или стихотворение.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Тем, кто интересуется, как делать анализ произведения, поможет план. Он подойдёт для разбора прозы, лирики или пьесы.

Схема анализа литературного произведения

Главный секрет успешного разбора — соблюдение плана анализа произведения по литературе:

История создания

Этот пункт позволяет лучше понять условия, в которых писался текст, даёт представление о том, что на тот момент происходило в жизни автора и современном ему обществе.

Смысл названия

В некоторых случаях этот пункт можно пропустить (например, если стихотворение называется по первой строке), но обычно за названием скрывается определённая идея, ключевая мысль произведения.

Определение жанра — одно из важных умений, которым должны обладать учащиеся. Определиться с жанром поможет форма произведения и его особенности (характер повествования, герои, тема и пр.).

Тема, идея и проблема

Это один из основных пунктов плана анализа художественного произведения. Под темой понимают то, о чём идёт речь в стихотворении, рассказе, повести или романе. Идея — ключевая мысль произведения, тот посыл, который автор хочет донести до читателя. Обычно раскрытие идеи происходит через освещение определённых проблем, которые также нужно отразить в анализе.

Например: «Главная тема романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» — разногласия между поколениями, которые писатель отражает через проблему взаимоотношений консерваторов Кирсановых и разночинца Базарова. Основная идея произведения — идейные противоречия между представителями русской интеллигенции разных поколений».

Композиция и ключевые эпизоды

В данном разделе анализа необходимо отразить сюжетную структуру произведения, показав, что происходит на его разных этапах:

Конфликт

Стержнем большинства произведений является конфликт: внешний (героя и общества или протагониста и антагониста) либо внутренний (героя с самим собой). Этот конфликт зачастую выступает двигателем сюжета и находит разрешение в развязке.

Система героев и образов

В данном пункте литературоведческого анализа произведения необходимо описать основных героев (как положительных, так и отрицательных) и образы, которые использованы в тексте.

Позиция автора

Схема анализа произведения по литературе не будет полной без отображения авторского отношения к происходящему в сюжете. Следует указать, какой стороны придерживается автор, мысли и поступки каких героев ему ближе.

Художественные средства

Этот пункт чрезвычайно важен при анализе поэзии: языковые средства помогают даже в малой форме раскрыть ключевые мысли автора, понять, что стоит за тем или иным образом. Здесь необходимо найти не только характерные лексические единицы и синтаксические конструкции, но и средства выразительности:

Выводы

Заключение — неотъемлемый элемент целостного анализа произведения. В нём студент ещё раз отмечает ключевую идею стихотворения или прозы, даёт комплексную характеристику прочитанному.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Виды анализа художественного произведения

Для разных видов разбора характерны разные приёмы анализа художественного произведения. Рассмотрим самые распространённые из них.

Анализ прозаического произведения

Специфика анализа прозы зависит от объёма произведения. Рассказы и повести анализировать проще: как правило, в них меньше героев и сюжетных поворотов, стройная и понятная композиция. При анализе романов очень важно умение выделить главные сюжетные линии и ключевых персонажей, не отвлекаться на второстепенное.

Лайфхак: чтобы проанализировать роман, совсем необязательно читать его полностью. Краткое содержание расскажет о сюжете и основном конфликте, а несколько цитат дадут представление об авторском стиле и героях.

Анализ поэтического произведения

План анализа лирического произведения может не содержать некоторых пунктов, нужных для понимания прозы: например, в стихотворении не всегда есть конфликт и конкретные герои, может не проявляться авторская позиция. В то же время, некоторые пункты придётся добавить: указать стихотворный размер и тип рифмы.

При анализе стихотворения или поэмы важную роль приобретают художественные средства, поэтому данному пункту нужно уделить особое внимание.

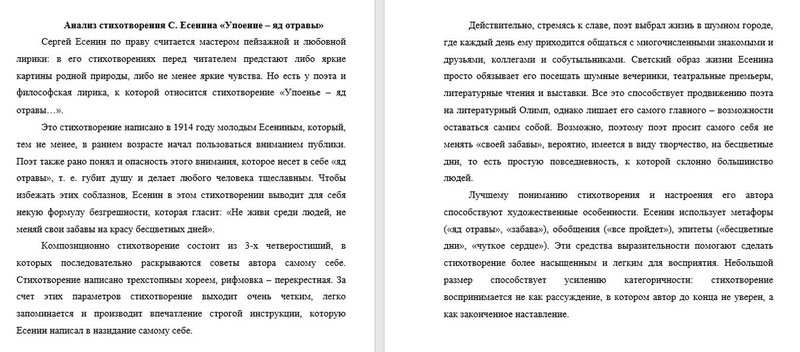

Пример краткого анализа лирического произведения можно увидеть на картинке.

Анализ драматического произведения

Учитывая специфику пьес (обилие диалогов, отсутствие активных действий), при их анализе необходимо обращать особое внимание на речь героев и символику, которая часто заложена в самом названии произведения. Например, в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» сам сад символизирует Россию, а в «Доходном месте» А. Н. Островского в названии отражена мечта главного героя — устроиться так, чтобы много получать и мало работать.

Анализ фольклорного произведения

При анализе фольклорного произведения (эпос, сага и пр.) важное значение приобретают истории и традиции конкретного народа. В фольклоре находят отражение мифы и религиозные представления разных наций, их менталитет, и эту взаимосвязь нужно отразить в анализе.

Если несмотря на наши советы, вы все ещё не разобрались, как писать анализ произведения, обратитесь в студенческий сервис. Его эксперты прекрасно справляются даже с самыми сложными учебными задачами.

Карина – противоречивая натура: любит фильмы Ларса фон Триера и песни Михаила Шуфутинского. В активе – два высших образования и тысяча прочитанных книг.