какие и где были построены мануфактуры при петре 1

Мануфактуры при Петре 1 (+таблицы и схемы)

Удобная навигация по статье:

Развитие мануфактур при Петре I

Специализация в российском государстве промыслов начинается в конце шестнадцатого века. Однако, своего пика развития, промышленность и мануфактуры, в частности, достигли лишь к концу семнадцатого века в период правления одного из самых знаменитых царей России Петра Первого Великого.

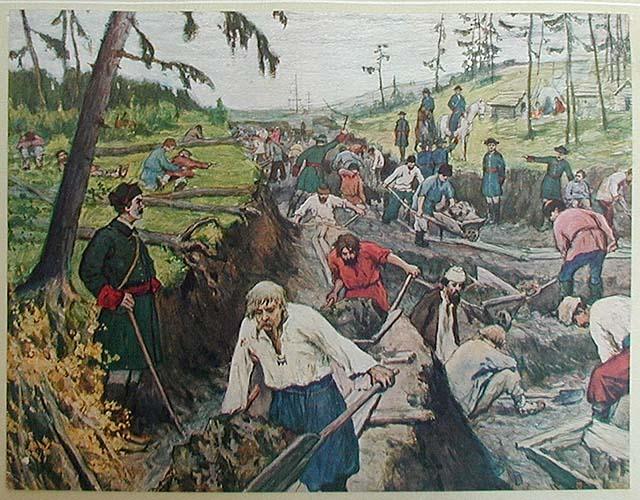

Изначально, согласно петровским планам развития государства, на мануфактурах должен был использоваться исключительно наёмный труд, который в то время практиковался в развитых европейских странах. Так и было, пока количество фабрик не стало расти. Тогда царь понял, что невозможно обеспечить «охотными людьми» необходимое державе количество заводов. По этой причине на мануфактуры начали посылать провинившихся солдат, военнопленных, «винных девок и баб», а позже и крепостных крестьян.

Переломным моментом становится подписание Петром Первым указа, который фактически разрешал покупку купцами крепостных крестьян для использования их в качестве дешёвой рабочей силы на своих заводах и фабриках.

Однако, согласно этому документу, купцы уравнивались в правах с дворянством, которое также имело схожие права. Чтобы не вызвать возмущения дворянского сословия в указ были внесены некоторые ограничения. По закону, сама мануфактура и крепостные рабочие, которые были прикреплены к ней не являлись собственностью купцов, а передавались им во временное пользование. Таким образом, купцы не имели право использовать рабочих за пределами помещений завода.

При этом, все законы, которые имели какое-либо отношение к государственным мануфактурам, распространялись автоматически на посессионные мануфактуры, которые получали от государства заработную плату, нормы выработки, а также необходимые объёмы производства.

Так при Петре Первом Великом начинается развитие так называемой «крепостной мануфактуры», которая представляла собой уникальную форму государственной промышленности, использующей в производстве товаров труд крепостных крестьян.

Виды мануфактур при Петре I

Всего в тот исторический период мануфактуры делились на такие виды:

Некоторые из них не использовали крепостных рабочих. Например, к посессионным и государственным (казённым) фабрикам приписывались «государственные крестьяне», которые имели собственные права. Хотя они и оставались крестьянами, но их государственные подати были заменены на равные по цене работы при заводах. Приписные крестьяне, чаще всего, занимались вырубкой леса, перевозами различных грузов на своих лошадях и выжигом необходимого для производства угля. После отработки на мануфактурах им было разрешено снова вернуться к своему хозяйству в деревни.

Характерной особенностью крепостной мануфактуры являлось то, что она представляла собой феодальное предприятие. При этом, выгоду мануфактурист получал в виде прибыли, а не феодальной ренты.

С самого начала формирования русская крепостная мануфактура являлась крупным товарным производством с крепостными работниками. Именно крепостное право, по версии многих современных историков, стало инструментом, позволившим приспособить к феодальному строю капиталистическую мануфактуру. В итоге, как бы царь не хотел смешать купцов и дворянство, мануфактуристы начали получать дворянские звания баронов и князей.

Стремительно развивающееся мануфактурное производство в восемнадцатом веке позволило Российской империи войти в число немногих развитых промышленных стран-лидеров. Это не могло не повлиять на экспорт. Уже к 1726 году доля экспорта государства составляла 52%. Самыми востребованными товарами являлись парусина и металл, поэтому царь Пётр Первый старался всеми силами развивать именно эти типы промышленности. Но, основной причиной создания и развития текстильных и металлургических заводов и фабрик в начале правления Петра, конечно же, была война, требовавшая для нужд армии и флота определённый продукт.

Однако, уже к концу правления русского императора Россия не только перестала нуждаться в импорте металла, но и сама начала экспортировать до 80% производимого в государстве металла в Англию. Кроме мануфактур, производящих текстиль и метал, в стране развивалось бумажное, стекольное, а также кораблестроительное и пороховое производство.

После кончины Петра Первого начинается застой мануфактурного производства. Ему суждено было возродиться только в период правления Екатерины Второй, которая издала множество указов, которые существенно ограничивали роль государства в управлении фабриками и заводами. В это время были созданы условия для формирования торгово-промышленного населения, а количество мануфактур выросло с тысячи до трёх с половиной тысяч!

Государственные реформы Императора Петра I

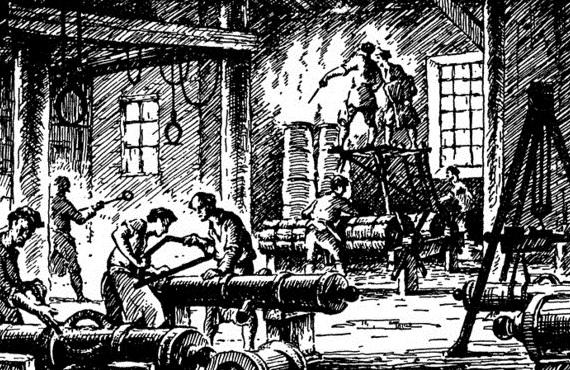

Первые мануфактуры в России. Пушечный двор в Москве. Мануфактуры при Петре I

Впервые мануфактуры возникли в 16 веке в Европе, а если быть точнее, в государствах и городах Италии. Позже они появились в таких странах, как Нидерланды, Англия и Франция. Это были предприятия, на которых выделывали сукно, ткали шерсть, строили суда, добывали руду. Их освобождали от регламентов и цеховых ограничений.

Первые мануфактуры в России отличались от европейских. На их зарождение и развитие наложило отпечаток существование крепостнических отношений. Они были основаны на рабском, подневольном труде крепостных крестьян, не получавших за свой труд адекватную плату. В связи с этим развиваться быстрыми темпами, как подобные предприятия на Западе, они не могли.

Первое предприятие

Рассматривая вопрос появления первых мануфактур в России, нужно сказать о том, чем характеризуется такое предприятие. Мануфактура представляет собой такую форму производства промышленной продукции, при которой применяется ручной труд и привлекается наемная рабочая сила. Основным ее принципом является разделение труда, предусматривающее унификацию отдельных операций в процессе создания продукта.

Первые мануфактуры в России возникли в 17 веке. Число их превышало шестьдесят. Образовались они на базе ремесленных и купеческих артелей. Швейные и ткацкие мануфактуры в основном выполняли заказы Государева двора.

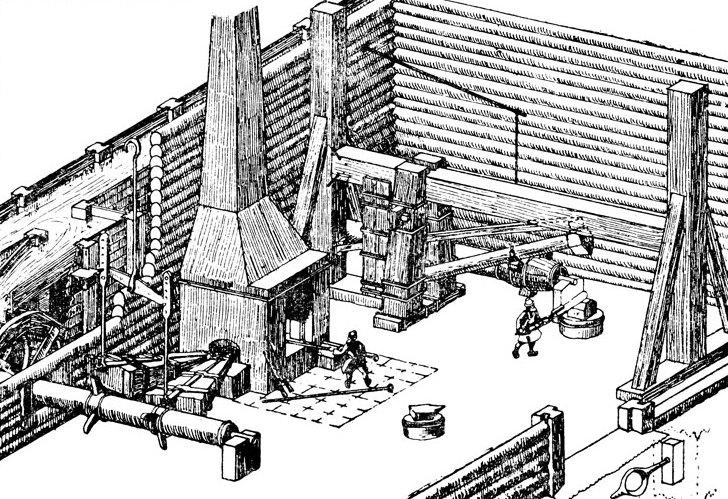

Первое предприятие подобного типа в России – Пушечный двор в Москве. Он возник в 1525 году. Здесь работали кузнецы, литейщики, плотники, паяльщики и прочие ремесленники. Это было казенное предприятие. Подробнее о нем будет сказано ниже.

Другие мануфактуры

Второй по счету мануфактурой являлась московская Оружейная палата. В ней осуществлялась чеканка по серебру и золоту, а также практиковалось экипажное, швейное, плотничное, финифтевое производство.

Третьей был Хамовный двор в Москве, название которого произошло от слова «хам» – так раньше называли полотно изо льна. Четвертой по времени образования мануфактурой был московский Монетный двор.

Пути создания

Мануфактуры возникали двумя путями:

Далее будут рассмотрены формы, присущие первым мануфактурам в России.

Формы

К ним относятся следующие:

Первая из них представляет собой способ организации производства, при котором владелец капитала, купец-предприниматель (мануфактурист), передает сырье деревенским мелким ремесленникам-надомникам с целью его последовательной переработки. После получения сырья (например, это могла быть шерсть-сырец) ремесленник производил из него пряжу. Мануфактурист принимал ее, отдавая в переработку уже другому работнику, и тот делал из нее пряжу и т. д.

При втором способе все рабочие перерабатывали сырье, собираясь вместе, под одной крышей. Он был распространен в первую очередь там, где технологический процесс требовал совместного труда десятка, а то и сотни рабочих, которые выполняли разные операции. Это было характерно для следующих отраслей:

Собственники централизованных мануфактур – по большей части богатые купцы, цеховые мастера были ими гораздо реже.

Третий тип производил более сложную продукцию, например, часы. На таких мануфактурах отдельные детали изготавливались мелкими ремесленниками, имевшими узкую специализацию. Тогда как сборка осуществлялась уже в мастерской у предпринимателя.

Мануфактуры при Петре I

При нем существовало несколько типов мануфактур. Речь идет о:

При Петре I появилось не меньше двухсот новых мануфактур, создание которых он всячески поощрял. Совершались попытки основания казенных заводов на Урале, перерабатывающих металл. Но полноценное развитие они получили лишь благодаря реформам Петра I.

Именно в этот период первые мануфактуры в России стали развиваться и функционировать в быстром темпе – в связи с переориентацией всей экономики. Появление таких предприятий было ускорено потребностью в промышленной продукции своего производства, в первую очередь для нужд регулярной армии и флота.

Крепостнические

Предприятия в России хотя и имели капиталистические черты, но использовался на них в основном крестьянский труд. Это были посессионные, приписные, оброчные и другие крестьяне, что превращало мануфактуру в крепостническое предприятие.

На купеческие, казенные, помещичьи они делились в зависимости от того, в чьей собственности находились их работники. В 1721 г. промышленники получили право покупки крестьян с целью закрепления их за своим предприятием. Такие крестьяне назывались посессионными.

Они являлись феодально-зависимым населением России и были обязаны взамен уплаты податей – подушной и оброчной – трудиться на частных и казенных фабриках и заводах. В конце 17 века для поддержки промышленности, обеспечения ее постоянной дешевой рабочей силой правительством широко практиковалась приписка государственных крестьян к мануфактурам в Сибири и на Урале.

Как правило, приписных крестьян прикрепляли к предприятиям на неопределенный срок, по сути, навсегда. Формально они по-прежнему принадлежали государству, но де-факто эксплуатировались промышленниками и наказывались ими как крепостные.

Государственные мануфактуры эксплуатировали труд государственных крестьян, приписных, а также свободных наемных мастеров и рекрутов. На мануфактурах купцов трудились оброчные, посессионные крестьяне и вольнонаемные рабочие. Помещичьи предприятия полностью обслуживали его крепостные.

Передовые предприятия

Такими были, например, Пушечная и Хамовная мануфактуры. Они уже были упомянуты выше. А также стоит сказать и о Даниловской мануфактуре.

Первая из указанных известна как самая ранняя. Это московский Пушечный двор, который являлся крупным предприятием, где трудились опытные мастера и их подмастерья. Им платили казенное жалование. Здесь имелись плавильные печи, кузницы, литейные амбары. На этом передовом предприятии отливались пушки, колокола, другие изделия из металла. Именно здесь во 2-й половине 17 века мастером Андреем Чоховым была отлита «Царь-пушка».

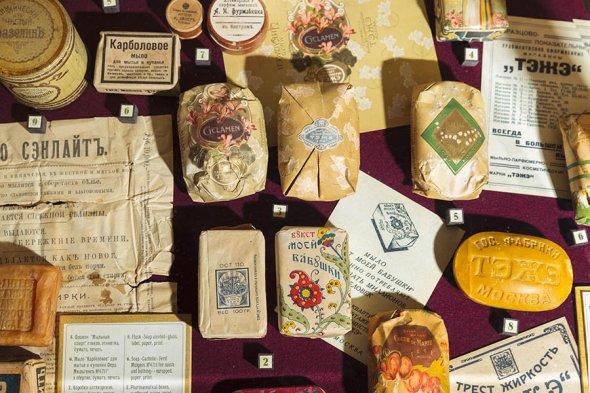

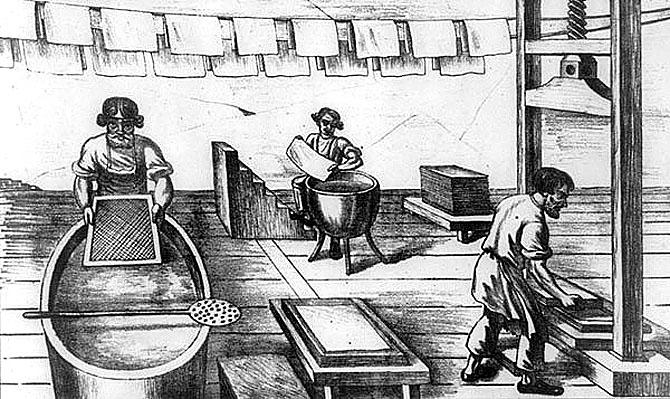

Хамовных дворов в Москве было несколько. Их создали для обслуживания хозяйственны нужд дворца, затем использовали и для удовлетворения потребностей армии. В мастерских выделывали и отбеливали полотно: скатерти, полотенца, платки, шили парусные полотна. Продукция была очень высокого качества. Наиболее известными были Кадашевский двор в Кадашевской слободе, в Замоскворечье, и Хамовный в Хамовнической слободе.

Товарищество Даниловской мануфактуры

Еще оно известно в качестве товарищества В. Е. Мещерина. Это одно из крупных предприятий в Российской империи. Товарищество со складом располагалось в Москве, на улице Ильинке. А производство – в районе нынешнего Варшавского шоссе.

Купец 1-й гильдии Мещерин в 1867 г. инвестировал средства в создание ткацкой фабрики. В основном она производила миткаль, из которого в дальнейшем делали ситец и платки. Затем их отдавали для набивки и отделки на другие предприятия, находившиеся в Москве и в Иваново-Вознесенске.

В 1876 г. на основе ткацкой мануфактуры возникло товарищество. В 1877 г. его капитал составил 1,5 млн рублей. К 1879 г. была создана также и механическая ситценабивная фабрика. В 1882 г. предприятие превратилось в комбинат, включавший полный производственный цикл.

В 1912-м было выпущено 2 млн отрезов ткани и более 20 млн платков. Сортов ткани было 150. Работало на предприятии 6 тыс. рабочих. В 1913-м капитал составил уже 3 млн рублей. В 1919 г. товарищество было национализировано. Позже предприятие получило название Московской хлопчатобумажной фабрики им. М. В. Фрунзе. С 1994 г. оно называется «Даниловской мануфактурой». В настоящее время в здании на Варшавском шоссе располагаются жилые лофты и бизнес-центр.

Создание мануфактурой промышленности при Петре I

Создание мануфактурой промышленности при Петре I

В изучении экономики России начала XVIII в. нам придется останавливаться как на основных и ведущих проблемах не на сельском хозяйстве, а на проблемах промышленного развития.

Именно эти вопросы, а не вопросы сельского хозяйства останавливали внимание как самого Петра I, так и его современников, писавших об его эпохе, и всех новейших авторов вплоть, до настоящего времени.

Общая характеристика мануфактурного периода.

Начало XVIII в. и петровские реформы в экономической истории России являются важнейшим моментом в развитии промышленности. Именно с этого времени начинается «мануфактурный» период в истории русской промышленности, который в условиях крепостного хозяйства затянулся до половины XIX в., когда эта «крепостная» мануфактура полностью превратилась в капиталистическую мануфактуру, а затем в капиталистическую фабрику. Предысторией этого мануфактурного периода в промышленном развитии России является, с одной стороны, развитие крепостной вотчинной промышленности в Русском государстве ХVII в., а с другой ремесленной и кустарной мелкой промышленности.

Именно поэтому крупные государственные поставщики как в Западной Европе, так и в России при расширении спроса со стороны государства, естественно, должны были прийти к вы- воду, что для этих крупных поставок можно опираться только на объединенную мануфактуру, а не на мелкое ремесло. Но при всем том нельзя и преувеличивать связи мануфактуры петров- ского периода с государственными заказами и потреблением. Наконец, предпосылкой образования мануфактуры является образование класса промышленного пролетариата. В этом отно- шении в промышленном развитии России наблюдается наиболее значительное отличие от Западной Европы. Условия крепост- ного хозяйства и закрепощение значительной части земледель- ческого населения не давали возможности такого значитель- ного и быстрого сформирования свободных мануфактурных рабочих, как это требовалось быстрым темпом развития самой промышленности. Поэтому в соответствии со всем строем кре- постного хозяйства вопрос о рабочих кадрах для русской ману- фактуры XVIII в. стал в значительной мере сводиться к; вопросу о крепостном труде. Кадры свободных и вольнонаёмных рабочих могли пополняться из городских ремесленников, но ремесло было слабо развито, и этот источник был невелик и не мог со- здать необходимых для мануфактуры квалифицированных ра- бочих. Другим источником являлись отхожие крестьянские промыслы оброчных крепостных крестьян, отпускаемых поме- щиком. Иногда эти отхожие промыслы давали мануфактуре даже относительно квалифицированный труд разных «куста- рей, занимавшихся промышленной переработкой у себя на дому и приносивших свои технические навыки в мануфактуру.

Наконец, наиболее квалифицированными свободными рабочими были иностранные мастера. Этим ограничивались кадры техни- чески обученных рабочих, подготовленных к мануфактурному производству. Для развития петровской промышленности количество этих свободных рабочих было все же недостаточно. Иногда вновь устраиваемые заводы вместе с пособием от казны получали от старых казенных заводов также и опытных мастеров и рабочих.

Вот почему для петровских мануфактур особенно остро ста- вился вопрос об организации труда В разрешении его не было полной четкости и последовательности. Знаменитый петровский указ 1721 г. разрешал «купецким людям» покупать к фабри- кам и заводам целые населенные деревни «под такою кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно».

Но и другой способ «приписки» крестьян к «купецким фаб- рикам» также не разрешал вопроса о вольнонаемном или крепостном труде в промышленности. «Приписные» к купец- ким фабрикам хотя формально и не были крепостными, но все же это фактически нарушало монопольные сословные права дворянства на принудительный, крепостной труд. Поэтому борьба за рабочую силу для промышленности между дво- рянством и купечеством получает в Х VIII в. особенное значение. Но в петровскую эпоху участие дворянства в строитель- стве крупных мануфактур было ограниченным. Дворянство предпочитало строить в своих имениях промышленные пред- приятия вотчинного типа для удовлетворения собственных нужд. Лишь позднее, когда помещики стали выходить на рынок со своей сельскохозяйственной и промышленной продукцией наравне с продукцией купеческих мануфактур, остро встал вопрос о монополии дворянства на крепостной труд. Таким образом, в противоположность Западной Европе, где развитие капиталистических мануфактур совпадало по времени с отживанием крепостнических отношений и знамено- вало победу буржуазии, в России первые ростки мануфактур- ной промышленности стали развиваться в среде крепостного хозяйства.Это обстоятельство привело к очень важным по- следствиям. Крепостная система разрешала основной вопрос организации производства о рабочей силе. Поэтому «разви- вать промышленность» и устраивать мануфактуры начинает не только купеческий капитал, но и поместное дворянство, в изобилии имеющее крепостную рабочую силу. В результате борьбы дворянства за свою монополию на рабочую силу указом 1762 г. запрещается предпринимателям- недворянам покупать крестьян для своих мануфактур. И хотя к 1798 г. разрешение покупать к промышленным предприятиям крестьян вновь восстанавливается, однако большого значения в это время такая мера не имела, так как с XIX в. купеческие мануфактуры стали уже везде переходить на вольнонаёмный труд. Но дворянские мануфактуры еще долгое время исполь- зовали крепостной труд. На основе своих привилегий дворян- ская промышленность в тех отраслях, которые были связаны с источниками сырья дворянских поместий, как, например, в суконном, полотняном, писчебумажном производствах, на- чинает вытеснять купеческие мануфактуры; к концу Х VIII в., например, из 40 суконных мануфактур 19 было дворянских (Туган-Барановский). Обратное положение имело место в хлоп- чатобумажных, шелковых, кожевенных мануфактурах.

Таким путем со времени Петра1 возникают три основных вида мануфактур: казенные посес- сионнные, частные, преимущественно купеческие, а также вот чинные дворянские промышленные предприятия. Для центра- лизованного государственного управления промышленностью, и в особенности казенными и купеческими предприятиями, соз даются Берги Мануфактур-коллегии с подробным регламентом об управлении промышленностью. Что же представляли собой петровские мануфактуры в тех ническом и экономическом отношениях? Действительно ли они были относительно крупными и технически централизованными промышленными предприятиями или, наоборот, они предста вляли собой простую совокупность примитивных светелок кустарного характера, объединяемых капиталом путем так называемой раздаточной системы? Вопрос этот в нашей экономической литературе также не нашел согласного решения. Первый историк русской капи талистической фабрики М. И. Туган-Барановский и историк украинской фабрики А. П. Оглоблин, а также П. Г. Любомиров решают вопрос в том смысле, что петровские и послепетров ские мануфактуры представляли собой централизованные и весьма крупные по размерам предприятия. Эти авторы исходят из того, что многие петровские мануфактуры имели по тысяче и более рабочих. Другие исследователи (Е. В. Тарле, И. М. Кули шер) держатся противоположного мнения, считая, что только очень немногие рабочие работали в здании мануфактуры, остальные работали на дому, а значительное число их было занято вспомогательными работами. Небольшое число фактов, имевшихся в распоряжении этих авторов, не позволяло окон- чательно и достаточно обоснованно решить этот вопрос. Лишь некоторые публикации последнего времени позво ляют на основе подробного конкретного материала восста- попить картину, каким путем старые вотчинные промыш- ленные предприятия, работавшие трудом тяглецов или барщинных крестьян у себя на дому, в некоторых слу- чаях превращались постепенно в централизованные мануфак- туры, работавшие частью на крепостном, частью на вольно- наемном труде.

Размеры, предметы и качество выработки продуктов вплоть, например, до определения ширины и добротности сукон, условия сбыта продукта, размеры заработной платы и условия работы все это находилось под контролем и регулировалось правительством. При таких условиях посессионные предприятия представляли собой малоподвижный и некапиталистический аппарат.

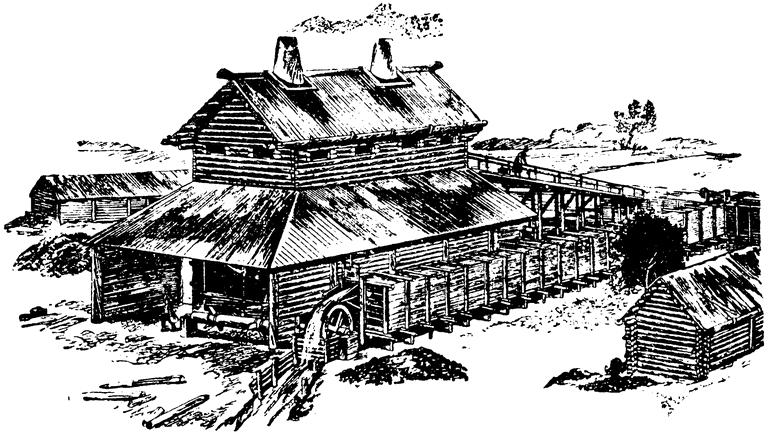

Но только Петр 1 принимает решительные и успешные меры для организации металлургической базы на Урал Уже в 1696 г. он отправляет уральскую руду на исследование за границу и на опытные плавки на Тульский завод. Были даны отзывы о высоком качество руды. В 1698 г. Петр 1 начинает постройку первого завода, на реке Нейве, через год второго завода, на реке Каменке, а затем, в 1702 г.,Уктусского и Алапаевского заводов. Впоследствии Невьянский завод был передан в собственность тульскому оружейному мастеру Антуфьеву (Демидову), который построил Тагильский завод. Высокое качество уральской руды и чугуна обеспечило успех металлургии Урала.

Для наблюдения и организации дела Петр посылает на Урал тогдашних знатоков металлургии, сначала Татищева, затем Генница, много сделавших для развития промышленности. При Петре I на Урале было 11 железоделательных и медеплавильных заводов. Такие же заводы были в Тульском, Липецком, Олонецком, Муромском, Гжатском районах, в Петербурге. Полотняные заводы числом 15 располагались главным образом в Московском районе, 11 кожевенных в Москве, в Костромском и Ярославском районах, шелковые в Москве, химические и скипидарные в Москве, Твери, Рязани и др.

Кроме того, возникают суконные, писчебумажные, стекольные, шелковые, обойные, фарфоровые, табачные и прочие фабрики. В Сибири организуется разработка серебро-свинцовых руд и плавка их в Нерчинске и т. д.. Таковы были основные типы и направления промышленности, сформировавшейся со времени петровской мануфактуры.

Они, как мы видели, значительно расширяли промышленное производство, существовавшее до этого времени, и по числу своему и по новым отраслям производства. Многие из этих отраслей имелись и в допетровскую эпоху, но со времени Петра они получили сильнейший толчок для своего развития. Не имеется сколько-нибудь точных данных о числе мануфактур, возникших при Петре. Наиболее часто приводимые цифры Кирилова дают 233 мануфактуры к концу Царствования Петра, но цифры эти для некоторых отраслей, невидимому, значительно преуменьшены, а с другой стороны, в них попали некоторые мелкие предприятия немануфактурного тина. По другим данным, из 195 наиболее крупных мануфактур было 10 суконных, 9 полотняных, 7 шелковых, 5 кожевенных, 4 писчебумажных, 3 оружейных. Новейшие работы (особенно по недавно обнаруженным архивам Берг-коллегии, а также Мануфактур-коллегии) позволяют предполагать несколько меньшее количество крупных, чисто мануфактурного типа промышленных предприятий в петров скую эпоху, чем указанная цифра Кирилова. Но все же это уменьшение не настолько значительно, чтобы изменить характер и громадное значение строительства петровских мануфактур.

МАНУФАКТУРА

Пришла на смену ремесленному производству цехов, длительный период сосуществовала с ним.

Формировалась путём: 1) объединения производителей различных специальностей, совместным трудом которых изготавливался продукт в окончательном виде; 2) объединения производителей одной специальности, изготавливавших полуфабрикат.

Имела 3 формы: рассеянная (объединяла ремесленников, продолжавших трудиться в домашних мастерских); централизованная (объединяла производителей в одной мастерской); смешанная (сочетала исполнение отдельных операций в централизованной мастерской с работой на дому).

Способствовала углублению общественного разделения труда и, как следствие, увеличению его производительности, усовершенствованию используемых в трудовом процессе инструментов, сделала возможным широкое использование вспомогательных механизмов, энергии воды и тому подобного. Тем самым создала предпосылки для происшедшего в результате промышленной революции перехода от мануфактуры к крупному промышленному производству, основанному на использовании паровых машин.

В странах Западной Европы появилась в середине XVI века в условиях первоначального накопления капитала, возникновения массового спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке на отдельные виды продукции и обусловленного этим развития серийного производства при усилении специализации мелких товаропроизводителей и возрастании их зависимости от владельцев капитала. Возникновение мануфактуры стимулировалось также усложнением (с технической и прочих точек зрения) товаров, которые уже не могли быть произведены отдельным ремесленником либо с помощью простых ручных инструментов. С появлением мануфактурного производства связано начало формирования буржуазии, как правило, из среды торговцев, чиновников или дворянства (использовала собственный, заёмный либо полученный от государства капитал, объединяла разрозненных производителей, снабжала их сырьём и орудиями производства, реализовывала на рынке создаваемую ими продукцию), а также рабочего класса (в результате лишения непосредственных производителей, работавших в собственных мастерских, возможности самостоятельно выходить на рынок, найма на работу разорившихся ремесленников и крестьян, а также нередко прикрепления к производству крепостных).

Дополнительная литература:

Крепостная мануфактура в России. Сб. документов. М.; Л., 1930-1934. Ч. 1-5;

Павленко Н.И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в.: Промышленная политика и управление. М., 1953;

Заозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой четверти XVIII в. М., 1953;

Hirzel St. Kunsthandwerk und Manufaktur in Deutschland seit 1945. B., 1953;

Klima A. Manufakt ́urni obdobi v ̌Cech ́ach. Praha, 1955;

Полянский Ф.Я. Экономический строй мануфактуры в России XVIII в. М., 1956;

Forberger R. Die Manufaktur in Sachsen vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. B., 1958;

Spiesz A. Manufaktúrne obdobie na Slovensku. 1725-1825. Brat., 1961; idem. Die Manufaktur im östlichen Europa. Köln, 1969;

The Cambridge economic history of Europe. Camb., 1966-1989. Vol. 1-8;

Kermann J. Die Manufakturen im Rheinland 1750-1830. Bonn, 1972;

White L. Medieval technology and social change. Oxf., 1975;

Кошман Л.В. Культура производства в России на текстильных мануфактурах // Вестник Московского государственного университета. Сер. История. 1995. № 6;

Straubel R. Kaufleute und Manufakturunternehmer. M ̈unch., 1995;

Ковальчук А.В. Мануфактурная промышленность Москвы во второй половине XVIII в.: Текстильное производство. М., 1999.