какие инструменты были на руси

Русские народные музыкальные инструменты

Обилие духовых, струнных и ударных инструментов говорит о культурном богатстве древних русских. Впитывая звуки природы, народ создавал из подручных материалов нехитрые трещотки и свистульки. Каждый ребенок на Руси обладал навыками изготовления и игры на простых музыкальных инструментах. Это было неотъемлемой частью народной культуры и быта со времён Древней Руси. Многие из них используются по сей день в неизменном виде – иные были усовершенствованы и легли в основу народных оркестров.

Русская народная музыка (инструменты):

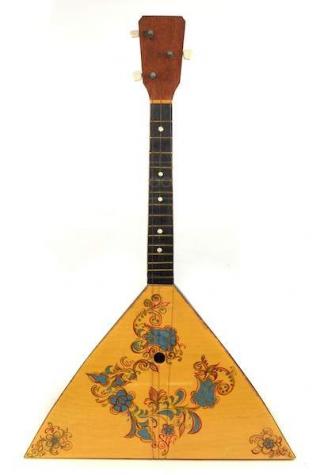

Балалайка

Балалайка стала символом русской культуры. Это трёхструнный щипковый инструмент с треугольной декой. Первые упоминания инструмента датируются XVII в. но массовое распространение инструмент получил только спустя сотню лет. Классическая балалайка произошла от восточнославянской домры с полусферическим корпусом и тремя струнами в русской версии.

Статус народного инструмента был присвоен ей неспроста. Корень слова балалайка такой же, как в словах балакать или балаболить, которые означают бессодержательный, ненавязчивый разговор. Так и инструмент чаще всего выступал аккомпанементов для досуга русских крестьян.

Гусли

Ещё один струнный народный щипковый инструмент, но гораздо старше балалайки. Первые исторические свидетельства использования гуслей относятся к V веку. Предок инструмента точно не установлен, но, согласно наиболее распространённой гипотезе они произошли от древнегреческой кифары. Существовало несколько типов гуслей с резонатором различной формы и количеством струн от 5 до 30.

Гусли всех типов (крыловидные, шлемовидные, лироообразные) использовались для аккомпанемента голосу солиста, а музыканты назывались гуслярами.

Рожок

Небольшой мундштуковый духовой инструмент со раструбом на конце ствола и шестью игровыми отверстиями (одновременно название группы духовых инструментов). Традиционный рожок вырезался из можжевельника, берёзы или клёна. Ансамблевая и танцевальная разновидность инструмента произошли от сигнальных рожков пастухов и воинов, которые аккомпанировали и досугу, и работе.

Первые сведения о рожках, зафиксированные на бумаге, датируются XVII веком, но фактически их начали использовать гораздо раньше. С XVIII века появляются упоминания о рожковых ансамблях.

Домра

Традиционный славянский щипковый струнный инструмент – прародитель балалайки. Принципиальные отличия от первой от последней заключаются в конфигурации деки (овальной и треугольной соответственно). Широкое распространение получила в XVI веке, предположительно эволюционировав из монгольских двухструнных щипковых инструментов.

Баян – русский народный музыкальный инструмент с баварскими корнями. Конструктивной основой для него послужила гармоника. Первый инструмент был создан мастером Мирвальдом в 1891 году, а уже в следующем баяны появились и в России. Однако название инструмента впервые упоминается в 1903-м году (до этого он назывался хроматической гармонью).

Это сольный концертный или ансамблевый инструмент. Однако нередко он аккомпанирует и народному досуга на общественных гуляниях или семейных праздниках.

Русская гармонь

Ручная гармонь пришла в русскую музыкальную культуру вместе с нашествием монголо-татар. Её прародителем стал китайский инструмент шен. Китайский прародитель прошел долгий путь из Азии в Россию и Европу, но массовую народную любовь гармоника получила после 1830-х годов, после открытия первого производства. Но даже при наличии поставленного производства большую часть инструментов изготавливали народные мастера, что способствовало широкому конструктивному разнообразию.

Бубен

Установить время и место появления бубна как музыкального инструмента практически невозможно – он использовался в различных обрядах многих народов. Обрядовые бубны чаще всего представляют собой кожаную мембрану на круглом деревянном каркасе – обечайке. На обечайку русских музыкальных бубнов часто подвешивались бубенцы или круглые металлические пластины.

На Руси бубном назывался любой ударный музыкальный инструмент. Четко выделяется ратный и обрядовый бубен. Именно они послужили основой для бубнов музыкальных, используемых во время выступлений скоморохов и других увеселительных мероприятий.

Дрова

Ударный инструмент с говорящим названием дрова «вырос» из обычной вязанки дров. По принципу действия он схож с ксилофоном. Звук извлекается специальной колотушкой из деревянных пластин. В нижней части каждой пластины выбирается углубление, от глубины которого зависит высота звука. После настройки пластины лакируются и собираются в связку. Для изготовления дров используется высушенная берёза, ель и клён. Кленовые дрова считаются самыми благозвучными.

Свистулька

Небольшой керамический духовой инструмент – свистулька – часто снабжался декоративными элементами. Особо популярны были свистульки в виде птиц с декоративной росписью. Предпочитаемые существа и орнаменты часто указывают на регион изготовления инструмента.

Свистульки издают высокие трели. В некоторые виды свистулек заливается вода и тогда трели получаются с переливами. Создавались свистульки как детские игрушки.

Трещотка

Ряд деревянных пластинок, скрепленных шнурком, это и есть славянская трещотка. Встряхивание такой связкой создаёт резкие хлопающие звуки. Трещотки изготавливаются из прочных пород древесины – дуба, к примеру. Для увеличения громкости между пластинами вставляются прокладки порядка пяти миллиметров толщиной. Использовался инструмент на ярмарках и народных гуляниях для привлечения внимания к тому или иному выступлению.

Деревянные ложки

Ещё один символ русской культуры – деревянные ложки. Это единственный ударный инструмент, которым можно есть. Древние русские использовали ложки для извлечения ритмических звуков не меньше, чем для еды. Ложки из разных пород древесины с характерной росписью используется в комплектах от двух до пяти. Наиболее распространён вариант с тремя – две зажаты в левой руке ложкаря, а третьей он ударяет по нижним сторонам черпаков.

Струны русской души. Древние музыкальные инструменты славян

Несмотря на притеснения, народ продолжал гудеть, балагурить и бренчать, придумывая всё новые и новые инструменты. А как иначе, когда в русских жилах взыграла музыка!…

Гусли – самый древний музыкальный струнный инструмент, воспетый в русских былинах и сказках. На гуслях играли герои русского эпоса: Садко, Добрыня Никитич, Боян. Название инструмента произошло от древнерусского слова «густы», что значит «гудеть на струнах».

Гусляры на Руси были нарасхват – их музыка являлась частью бытовой, обрядовой, духовной, светской и военной жизни народа. Овладеть искусством игры на гуслях не просто. По сути, гусли – это струнный вариант «клавишных». Инструмент имел горизонтальное положение – доска с натянутой в несколько рядов тетивой.

Поначалу на гуслях играли с колен, а со временем они стали «столообразными», то есть на ножках. В XVIII веке, благодаря своим отличным звуковым качествам, гусли успешно конкурировали в России с иноземными струнными инструментами, и даже продавались за границу.

Звездный час домры

Не случайно в старину звук струн назывался «гудением». Вот, к примеру, домра – трехструнный инструмент с круглым корпусом. Без него не обходилась ни одна «светская вечеринка» XVI-XVII века.

Музыканты, играющие на домрах. Годуновская псалтирь, 1594 г.

Развлекаться русский народ о-го-го как любил! Более того, умел это делать профессионально – при царском дворе существовала целая «Потешная палата» – в духе современного музыкального коллектива, основу которого составляли скоморохи – музыканты и балагуры, залихватски играющие на домрах, гуслях, гудках и прочих древнерусских инструментах.

Но как говорится «делу – время, а потехе – час». Звездный час домры сменился часом расплаты: обеспокоенные развитием светской культуры, служители церкви ополчились на музыкантов и объявили представления скоморохов «бесовскими игрищами», а домры вывезли из городов русских и сожгли.

Балалайку в руки – и пошла потеха…

Есть ли такой человек на земле, который не знает, что такое балалайка. Этот нехитрый инструмент болтает себе да бренчит просто и без претензий. Ну, а русскому крестьянину другого и не надо. Он из себя Страдивари строить не будет – возьмет балалайку в руки, а ноги тут же сами пустятся в пляс.

В народе «балакать», «балагурить» означает «болтать» и «пустозвонить». Однако за этой простотой скрывается невероятная музыкальность. Балалайка рождена из полена. Самая голосистая та, что сделана из ели. «А почему не из березы?» – спросите вы. А потому, что у ёлки самый высокий акустический диапазон. К тому же, ель придает звучанию более резкий и звонкий оттенок.

Не музыка, а свистопляска…

У нас на Руси инструменты не только вырезали из дерева, но и лепили из глины. Музыкальные игрушки в виде коней, всадников, оленей, собачек или птиц с тремя-четырьмя отверстиями в народе назывались «свистульками». Любопытно, что каждая из таких «свистящих» фигурок имела свое символическое значение.

Например, птица, часто в виде петушка, отражала народное представление о счастье. Еще свистульки использовались как игрушки для детей, но в то же время имели ритуальное значение. С языческих времен свистульки служили магическими инструментами: в засуху вызывали дождь, в непогоду – зазывали солнце. Этот обряд так и назывался – «свистопляска». Вот, оказывается, откуда пошло это популярное и сегодня слово, означающее всякое буйное, неистовое и неорганизованное веселье.

Хороша ложка к обеду – да не только!

Когда русскому человеку хочется праздника, да так чтобы с азартом, в ход идут не только ложки, но и сковороды, тазы, печные заслонки… Словом всё, что может издавать звук. Среди предметов домашней утвари даже коса и пила «звучала» и «играла».

Однако из всех предметов быта, мировую музыкальную известность получили именно ложки, расписные, деревянные – хороши и к обеду, и к празднику. В игровой комплект ложек могли входить 2, 3 или 4 ложки среднего размера и одна – начальница, что побольше. Дело в том, что разные по размеру ложки создавали целый каскад звуков.

Как из огорода на званый ужин попасть

К звуку и музыке у русского народа сначала был чисто практический интерес. Вот, например трещотка – известная сегодня как культовый народный ударный инструмент – первоначально использовалась для отпугивания птиц с огородов.

Ряд дощечек (до 20 и более), разделённых узкими планочками и нанизанных на ремешок издавали поток звуков – звонких, глухих, скрипучих. С этих пор без трещотки уже не обходился ни один свадебный обряд или застолье.

С древнейших времён восточные славяне использовали музыкальные инструменты в ратном деле для поднятия бодрости духа войска и в качестве сигнальных оповещений. Если переводить на современный язык, то труба, по сути, выполняла функции сотовой связи. При помощи этого громогласного инструмента можно было «общаться» на расстоянии.

В знаменитой Липецкой битве князь Юрий Владимирский имел в своем войске шестьдесят деревянных труб, а в войске Ярослава, его противника, их насчитывалось сорок.

Источник

Музыкальные инструменты славян

История возникновения руских народных инструментов уходит в далекое прошлое. Фрески Софийского собора в Киеве, иконографические материалы, миниатюры рукописных книг, лубочные картинки свидетельствуют о разнообразии музыкального инструментария наших предков. Обнаруженные археологами древние музыкальные инструменты являются подлинными вещественными доказательствами бытования их на Руси. В недалеком прошлом повседневная жизнь руского народа была немыслима без музыкальных инструментов. Практически все наши предки владели секретами изготовления несложных звуковых инструментов и передавали их из поколения в поколение. Приобщение к тайнам мастерства прививалось с детства, в играх, в работе, посильной для детских рук. Наблюдая за работой старших, подростки получали первые навыки создания простейших музыкальных инструментов. Шло время. Духовные связи поколений постепенно нарушались, прерывалась их преемственность. С исчезновением некогда повсеместно бытовавших в России народных музыкальных инструментов утратилось и массовое приобщение к национальной музыкальной культуре.

В наши дни, к сожалению, осталось не так уж и много мастеров-умельцев, сохранивших традиции создания простейших музыкальных инструментов. К тому же создают они свои шедевры только по индивидуальным заказам. Изготовление же инструментов на промышленной основе связано с немалыми финансовыми затратами, отсюда их высокая стоимость. Далеко не каждый может позволить себе сегодня купить музыкальный инструмент. Вот почему появилось желание собрать в одной статье материалы, которые помогут всем желающим сделать тот или иной инструмент своими руками. Вокруг нас большое количество привычных материалов растительного и животного происхождения, на которые мы порой не обращаем внимания. Любой материал зазвучит, если его коснутся умелые руки:

— из невзрачного кусочка глины можно изготовить свистульку или окарину;

— береста, снятая со ствола березы, превратится в большой рог с пищиком;

— пластмассовая трубочка обретет звучание, если сделать в ней свистковое устройство и отверстия;

— из деревянных брусочков и пластин можно сделать много разных ударных инструментов.

На основе публикаций о руских народных инструментах и опыта разных людей в их изготовлении составлены рекомендации, которые могут быть полезны в процессе работы над ними.

У многих народов происхождение музыкальных инструментов связано с богами и владыками гроз, вьюг и ветров. Древние греки приписывали Гермесу изобретение лиры: он изготовил инструмент, натянув струны на черепаховый панцирь. Его сына, лесного демона и покровителя пастухов, Пана изображали непременно с флейтой, состоящей из нескольких стеблей тростника (флейта Пана).

В немецких сказках часто упоминаются звуки рожка, в финских — пятиструнной арфы кантеле. В руских сказках на звуки рога и дудки являются ратники, против которых не устоит никакая сила; чудодейственные гусли-самогуды сами играют, сами песни поют, заставляют плясать без отдыха. В украинских и белорусских сказках под звуки волынки (дуды) пускались в пляс даже животные.

Звуки духовой музыки рождаются благодаря вдуванию воздуха в инструмент. Дуновение ветра воспринималось нашими предками как исходящее из открытых уст богов. Фантазия древних славян сближала вой бури и свист ветров с пением и музыкой. Так возникали сказания о пении, плясках, игре на музыкальных инструментах. Мифические представления, сочетавшиеся с музыкой, сделали их священной и необходимой принадлежностью языческих обрядов и праздников.

Какими бы несовершенными ни были первые музыкальные инструменты, тем не менее, они требовали от музыкантов умения изготавливать и играть на них.

На протяжении столетий не прекращались совершенствование народного инструментария и отбор лучших образцов. Музыкальные инструменты обретали новые формы. Возникали конструктивные решения их изготовления, способов извлечения звуков, приемов игры. Славянские народы были творцами и хранителями музыкальных ценностей.

Древние славяне чтили предков и славили Богов. Славление Богов совершалось перед священными божницами в храмах или под открытым небом. Обряды в честь Перуна (бога грома и молнии), Стрибога (бога ветров), Святовида (бога Солнца), Лады (богини любви) и т. д. сопровождались пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах и заканчивались общим пиром. Славяне почитали не только невидимых божеств, но и места их обитания: леса, горы, реки и озера.

По предположениям исследователей, песенное и инструментарное искусство тех лет развивалось в тесной взаимосвязи. Возможно, обрядовое песнопение способствовало рождению инструментов с установлением их музыкального строя, так как храмовые песни-молитвы исполнялись с музыкальным сопровождением.

Византийский историк Феофилакт Симокатта, арабский путешественник Аль-Масуди, арабский географ Омар ибн Даст подтверждают существование музыкальных инструментов у древних славян. Последний в своей «Книге драгоценных сокровищ» пишет: «Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели. «

В «Очерках по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века» русский музыковед Н. Ф. Финдейзен отмечает: «Совершенно невозможно допустить, чтобы древние славяне, имевшие общинный быт, религиозные обряды которых были чрезвычайно развиты, разнообразны и обставлялись с декоративной пышностью, не умели бы сами выделывать свои музыкальные инструменты, совершенно независимо от того, имелись ли аналогичные инструменты в соседних областях».

О древней руской музыкальной культуре сохранилось мало упоминаний.

Музыкальное искусство Киевской Руси

По предположениям исследователей, в Киевской Руси были известны следующие музыкальные инструменты:

— деревянные трубы и рога (духовые ратные и охотничьи);

— колокольчики, глиняные свистульки (обрядовые);

— флейта Пана, состоящая из нескольких скрепленных между собой камышовых трубочек разной длины (духовой обрядовый);

— сопель и свирель (духовые ратные инструменты длиной в аршин);

— било (ударный сигнальный и обрядовый).

Девятьсот лет тому назад неизвестные живописцы оставили в башне Софийского собора (заложен в 1037 г.) фрески, на которых изображены сцены музыкально-театрального содержания. Это — скоморошьи игры, музыканты, играющие на арфе, трубе и флейте, плясуны, водящие хоровод. Среди действующих лиц отчетливо видны музыканты, играющие на продольной флейте. Подобные изображения имеются и в Дмитриевском соборе во Владимире (XII в.), на новгородской иконе «Знамения». Летописный свод 1205-1206 годов подтверждает наличие этих музыкальных инструментов у славян.

Киев был одним из красивейших и крупнейших городов Европы. Уже издали огромный город поражал путников величественным видом белокаменных стен, башнями православных соборов и храмов. В Киеве трудились мастера, изделия которых славились по всей Руси и за границей. Средневековый Киев был важнейшим очагом руской культуры.

В нем существовало несколько школ для обучения детей грамоте, большая библиотека при Софийском соборе, в которой были собраны десятки тысяч русских, греческих и латинских книг. В Киеве жили и трудились философы, поэты, художники и музыканты, творчество которых оказало большое влияние на развитие руской культуры. Летописец Нестор, монах Киево-Печерского монастыря, упомянул в «Повести временных лет» (1074 г.) почти весь арсенал музыкальных инструментов тех лет: «. и оудариша в сопъли, в гусли и бубны, начаша ихъ играти». Этот перечень можно дополнить гудками, деревянными трубами, парными свирелями, сопелями (деревянными дудками). Позднее изображение славянской свирели было обнаружено археологами при раскопках в Новгороде. Именно этот инструмент вместе с гуслями, парными свирелями, флейтой Пана и трубами более всего использовался скоморохами — странствующими актерами, потешавшими народ пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах; «сопельник», «плясец», «игрец» — так называли скоморохов в Древней Руси.

Пример звучания (работа Прохора Лапина).

Сопели (Рис.2) — это свистковые продольные флейты, сделанные из дерева. Верхний конец ствола имеет срез и свистковое устройство. У древних сопелей на одной из сторон имелись 3-4 отверстия. Инструмент использовали в ратных походах и на празднествах.

Парные свирели — свистковые флейты, вместе составляющие единый звукоряд.

Флейта Пана — разновидность многоствольной флейты. Состоит из нескольких тростниковых трубочек разной длины. Из нее извлекали звуки разной высоты.

Первые сведения о скоморохах датируются XI веком. В «Поучении о казнях божиих» («Повесть временных лет», 1068 г.) осуждаются их забавы и участие в языческих обрядах. Скоморохи представляли рускую народную культуру в раннюю пору ее становления и способствовали развитию эпоса, поэзии, драмы.

В этот период музыка занимает важнейшее место в национальной культуре Киевской Руси. Официальная музыка сопровождала торжественные церемонии, военные походы, праздники. Народное музицирование, так же как и вся культура Киева, развивалось и взаимодействовало с жизнью других стран и народов, оказавших влияние на ее развитие в последующие столетия.

Спустя некоторое время Киевская Русь распалась на отдельные княжества, что ослабило государство. Киев был разорен, экономическое и культурное развитие было приостановлено на несколько столетий. Погибли многие культурные ценности, созданные народом за многолетнюю историю существования государства.

Музыкальное искусство средних веков

Новгород был крупнейшим городом европейского средневековья. Само название «Господин Великий Новгород» подчеркивало суверенитет и независимость. Основное население составляли ремесленники. По данным того времени, в Новгороде насчитывалось около 400 ремесленных профессий. В городе возводились деревянные и каменные дома в несколько этажей. Простые люди, будучи свободными личностями, имели небольшие наделы земли. Новгород имел торговые связи с городами Европы и Азии. Вся жизнь в городе определялась общим собранием, так называемым «вече». Новгород имел высокую самобытную культуру. Изделия его мастеров славились по всей Руси. Новгородские летописцы вели регулярную запись событий повседневной жизни горожан. Новгородцы были грамотными людьми. Археологи обнаружили сотни грамот, писем, документов, написанных на кусках бересты.

За эти столетия были созданы замечательные памятники руского зодчества: Новгородский кремль, Софийский собор. Церковь Спас-Нередица была расписана уникальными фресками. До наших дней дошли произведения устного народного творчества: былины о купце Садко, витязе Василии Буслаеве, сказание о Вадиме Храбром.

Общественный уклад и образ жизни новгородцев способствовали развитию народного музыкального творчества, особенно скоморохов — сказителей, певцов, музыкантов.

Деревянные мостовые, устилавшие город на протяжении столетий, образовали многоярусные конструкции. Во время археологических раскопок, проводившихся в Новгороде с 1951 года, в слое XI века были найдены детали сопели, парной свирели, гуслей, гудка (смыка). У пяти-струнных гуслей сохранился корпус, а также верхняя дека со струнодержателем, обнаружены и кобылки смычковых трехструнных гудков. Найденные гусли, по определению историков и музыковедов, являются самыми древними, а их конструкция свидетельствует о высоком профессионализме мастеров прошлого и развитой музыкальной культуре самого Новгорода.

Большую и кропотливую работу по возрождению и реконструкции инструментов древнего Новгорода проводит знаток музыкальных древностей В. И. Поветкин. Из деталей, обнаруженных археологами, он по крупицам восстановил не один десяток музыкальных инструментов.

Колокольный звон

Издревле на Руси существовало поверье: колокольный звон может отогнать от человека нечистую силу.

Первое упоминание в летописи о колокольном звоне относится к XI веку. Древнейший предок колокола — било — представлял собой деревянный или железный брусок. В древности разные народы изготавливали бубенцы, колокольчики и небольшие колокола. С помощью одних колдуны и шаманы выполняли магические функции, другие использовались как сигнальный инструмент.

Колокольные звоны собирали народ на вече, предупреждали об опасности, торжественных событиях, служили ориентиром во времени. Музыканты, владевшие искусством колокольного звона, назывались звонарями.

Из колокольных звонов тех лет известны:

— благовест — созывал на проведение торжественных обрядов;

— набатный — собирал вече;

— всеполошный, или пожарный, — оповещал о пожарах (звучал средний колокол, яркий по звуку охранный — предупреждал о возможном нападении врага (с особым тембром);

— путевой — указывал дорогу путникам.

Интересен принцип извлечения звука из колокола. В европейских странах сам колокол качался и бил в неподвижный «язык». Руские же мастера звона управляли «языками» висящих колоколов. В искусстве игры на колоколах это было настоящим открытием. Звонари могли звонить одновременно в три или четыре колокола и выработали свой трехголосный стиль — «трезвон» с делением на басовые, средние и высокие голоса. Искусство колокольного звона развивалось и совершенствовалось вместе с национальным песенным творчеством и церковным пением.

В Древней Греции также существовал язычковый духовой инструмент, который представлял собой две трубки из тростника или дерева, позднее из металла, с отверстиями для пальцев и длиной до полуметра. Он сопровождал хоровое пение, свадебные, культовые, военные и другие ритуалы и назывался авлос. В музеях древней культуры сохранились античные вазы с рисунками, изображающими игру на авлосе.

На примере авлоса можно проследить взаимодействие музыкальных культур разных народов.

Сурна

|

|

|

Скоморохи были не только музыкантами, но и народными стихотворцами, рассказчиками. Они веселили людей шутками, разыгрывали сценические представления. Представления скоморохов несли на себе печать древнеславянской мифологии. Самой распространенной формой театрализованных выступлений с элементами юмора и сатиры были медвежьи потехи и жанровые сценки с участием Петрушки. Представления сопровождались звуками духовых и ударных инструментов.

Скоморохи подразделялись на «оседлых», т. е. приписанных к одному посаду, и странствующих — «походных», «гулящих». Оседлые занимались земледелием или ремеслом, а играли лишь в праздник для собственного удовольствия. Странствующие скоморохи, профессиональные актеры и музыканты, занимались только своим ремеслом: передвигаясь большими группами, переходя из села в село, из города в город, они были непременными участниками праздников, гуляний, свадеб и обрядов.

Еще в 1551 году в Своде решений Вселенского собора «Стоглаве» говорилось: «Да по дальнимъ странамъ ходятъ скоморохи, совокупляяся ватагами многими по шестидесятъ, и по семидесятъ и до ста человекъ. Въ мирских свадьбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы, и гусельники, и бесовские песни поютъ».

Неудивительно, что через всю средневековую рускую культуру проходит противостояние официальной церкви скоморошьим традициям, сохранявшим элементы язычества. К тому же репертуар скоморохов зачастую имел антицерковную, антигосподскую направленность. Еще в конце XV века церковь принимала решения, направленные на искоренение скоморошества. Наконец в 1648 году царь Алексей Михайлович принял указ, предписывающий властям уничтожение скоморошества, в том числе их музыкальных инструментов: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и хари, и всякие гудебные бесовские сосуды, то все велеть вынимать и, изломав те бесовские игры, велеть сжечь». Скоморохи и мастера гудошного дела подлежали высылке в Сибирь и на Север, а инструменты уничтожались. Рускому музыкальному искусству был нанесен невосполнимый урон. Некоторые образцы народного инструментария безвозвратно утеряны.

Проводя политику на запрещение скоморошества, власть имущие в то же время держали при своих дворах небольшие ансамбли музыкантов. Скоморошество было искоренено в XVIII веке, однако традиции скоморошьих игр, сатиры, юмора возрождались в тех районах России, куда ссылались скоморохи. Как писали исследователи, «веселое наследие скоморохов жило в посаде долго и после изгнания их из Москвы и других городов».

Уничтожение «гудебных сосудов», битье батогами, ссылки за изготовление музыкальных инструментов и игру на них привели к сокращению производства инструментов. В московских торговых рядах закрылся «домерный» ряд.

Балалайка