какие изделия западноевропейских ремесленников называли шедеврами

Шедевр

Позднее значение слова приобрело новый оттенок: шедевр — непревзойденное и неповторимое, уникальное произведение искусства, художественная ценность которого намного превышает его материальную стоимость (франц. De longue duree — «непреходящего значения«). Произведение, принесшее славу его создателю (франц. en vogue — «быть в почете«). Шедеврами чаще всего называют произведения искусства и архитектуры, реже — науки и техники. Шедевр в искусстве принято оценивать по эстетическим критериям. Многие гении стали знаменитыми, а их работы названы шедеврами лишь посмертно. Шедевр — прекрасный образец, «наивысший идеал» (франц. beau ideal).

Шедевр в западноевропейском Средневековье

Шедевр, во многих городах средневековой Европы — образцовое изделие, изготовленное ремесленником (подмастерьем) на собственные средства. Чтобы получить звание мастера, подмастерье (согласно уставу ремесленного цеха) должен самостоятельно выполнить образец изделия. Только после того, как ремесленник изготовил шедевр, он мог вступить в цех, открыть свою собственную мастерскую и стать мастером. «Шедевры» вначале создавали сами мастера, стараясь задать своим ученикам задачу с «секретами». Такие образцовые изделия именовали по-немецки «Hauptwerk» («Главная работа»), или «Meisterwerk» («Мастерская работа»). Этот обычай стал обязательным правилом в XV в., но потомственные мастера освобождались от такого экзамена.

Система цехов с предъявлением шедевра («одобренного образца работы») просуществовала в России со времён Петра I и формально до 1900 г.

В Новое время шедевром стали называться произведения искусства (независимо от времени их создания или стадии обучения художника), служащие образцом художественного совершенства.

Профессиональная этика

Мастерство и ценности цеховой морали Средневековья

«Каждое ремесленное сословие молилось своему патрону: слесари – святому Алоизию, ткачи – святому Криспину, садовники – святому Антонию, парфюмеры – святому Иосифу»

Для Средневековья подобного вопроса не могло быть, поскольку человек с его нравственной сущностью и все содеянное им еще мыслились в неразрывной связи, целостно.

Мастером мог стать лишь человек незапятнанной репутации, добросовестный прихожанин, законнорожденный, образованный в рамках профессии.

Поэтому сакральный характер носит и посвящение в Мастера, доверие цеха самостоятельно изготовить «шедевр», пройти экзамен на мастерство, на моральную зрелость, сообразительность и приверженность профессии, цеху, готовность пострадать, т.е. самозабвенно, терпеливо и неустанно создавать изделие, ни в чём не отступая от наставлений и указаний мастеров и строго следуя канону. Например, чтобы получить звание звание мастера–иконописца, монах должен был, получив предварительно благословение, выдержав пост и сотворив необходимые молитвы, от начала до конца самостоятельно написать икону. Прилюдно изготовить вещь или продукт, соткать полотно, показав и сноровку, и высокое качество, и понимание тонкостей ремесла – означало выдержать экзамен на профессиональную зрелость, право передавать мастерство другим. При этом в каждом цехе были и свои особые требования к профессионалу.

Культивирование ценностей мастерства, понимаемого как скромное и сосредоточенное воспроизводство вещей в полном и ненарушимом соответствии с технологией, способствовало укоренению традиций. И архитектор, и художник, и любой другой профессионал, которому удавалось создать нечто стоящее, прекрасное, гордились не своим вкладом, но достигнутым пониманием рецепта, целей профессии, своим цехом, учителем, благодарили Создателя, что Он избрал их и позволил довершить труд. Распространенной была анонимность творческого труда. Традиционализм средневекового понимания ремесла как усердной репродуктивной деятельности обусловил стандартизацию вещного мира в Новое время. Общинность существования цехов формировала общинные ценности, среди которых непременной была скромность.

Справедливости ради необходимо отметить, что у цеховой морали с ее замкнутостью и непререкаемостью авторитетов мастеров на определенном этапе проявляется и оборотная сторона. К новым изобретениям, как и ко всякого рода «новшествам» ремесленные цехи проявляли крайне враждебное отношение, решительно запрещая всякое отступление от раз установленных правил. Способ производства, качество продукта, ширина и длина его, материал – все это точно определялось цеховыми уставами, не допускалась замена ручного труда приспособлениями. В преддверии и в период Возрождения консерватизм технологий тормозит развитие производства. Например, в течение 4-х столетий (с XI по XV вв.) в Англии, Франции под запретом была валяльная мельница, якобы ухудшавшая качество сукна, валяемого ногами, и заменявшая сразу 24-х валяльщиков. Мастерские, применявшие ее, тщательно скрывали это от коллег в других городах.

Copyright © Галеон

г. Москва, Сущёвский Вал, 75с1

Какие изделия западноевропейских ремесленников называли шедеврами?

Какие изделия западноевропейских ремесленников называли шедеврами.

В наше время так называют гениальное произведение искусства.

А в средние века так называли образцовое изделие для экзамена на звание мастера.

Какое название имел союз ремесленников одной или родственных специальностей в эпоху Средневековья?

Какое название имел союз ремесленников одной или родственных специальностей в эпоху Средневековья?

Человек, который занимается изготовлением сосудов, орудий труда, тканей и других изделий называется : 1) Шаман 2) Старейшина 3) Ремесленник 4) «человек разумный»?

Человек, который занимается изготовлением сосудов, орудий труда, тканей и других изделий называется : 1) Шаман 2) Старейшина 3) Ремесленник 4) «человек разумный».

Кого называют создателями «маленьких шедевров» в европейской музыке?

Кого называют создателями «маленьких шедевров» в европейской музыке?

Как называлась организация средневековых ремесленников?

Как называлась организация средневековых ремесленников?

Каким было хозяйство?

Каким было хозяйство?

У зависимых христиан У городских ремесленников Чем владел?

Зависимый христианин Городской ремесленник От кого зависел?

Зависимый христианин Городской ремесленник Для чего производили изделия?

Зависимый христианин Городской ремесленник.

Как называется та часть средневекового года, где жили ремесленники и земледельцы?

Как называется та часть средневекового года, где жили ремесленники и земледельцы?

Как называлось поселение ремесленников вокруг кремля?

Как называлось поселение ремесленников вокруг кремля.

Изделие для продажи?

Изделие для продажи?

Что называли шедевром в Средние века?

Что называли шедевром в Средние века.

Какие отличия западноевропейской интеграции от североамеририканской?

Какие отличия западноевропейской интеграции от североамеририканской.

Наполео́н I Бонапарт в 1804—1814 и 1815 годах, великий полководеци государственный деятель, заложивший основы современного французского государства.

А) Речь краткая ясная чёткая.

4) увеличением числа грамотных людей.

ГДЗ история 7 класс часть 1, 2 Арсентьев, Данилов Просвещение 2019-2020 Задание: § 2 (2) Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.

Стр. 14. Вопрос в начале параграфа

Что было основой хозяйственной жизни России в начале XVI в.? В каких сферах российской экономики в начале XVI в. происходили изменения?

Основой хозяйственной жизни России в начале XVI в. было земледелие. Серьезные изменения в хозяйственной деятельности в основном касались ремесла и торговли. На территории Российского государства формировался внутренний рынок.

Стр. 14. Вспомните, какую территорию занимало Московское княжество в середине XV в. Перечислите основные слои населения Московского княжества в XV в. и их занятия.

Великое княжество Московское включало в себя Владимирское, Ржевское, Суздальско-Нижегородское, Муромское княжества и другие земли. В середине XV в. были присоединены Ярославское княжество, Новгородская земли и другие территории. Во второй половине XV в. заканчивался процесс объединения земель вокруг Великого княжества Московского.

На вершине общества в едином Русском государстве стоял государь всея Руси и его семейство. К верхам общества относились и удельные князья. Высшим слоем русского общества являлось боярство. Бояре находились на службе у государя. Появился слой помещиков, которые имели земли и находились на службе у государя. Самым многочисленным слоем населения было крестьянство, которые делились на владельческих, дворцовых и черносошных. Последние были свободными крестьянами. Все они занимались земледелием, несли повинности в пользу государства. Городское население состояло из посадских людей, ремесленников и купечества. Формировался слой казачества, которые были вольными людьми, но служили государю, охраняя границы государства. Духовенство владело монастырями, занималось религиозной службой.

Стр. 14. Что такое подсечно-огневая система земледелия?

Подсечно-огневая система земледелия – одна из примитивных древних систем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений.

Стр. 15. Вспомните, кто такие казаки. Как и когда возникло казачество?

Казаки – члены самоуправляющихся общин вольных воинов, селившихся на малонаселенных окраинах России, Великого княжества Литовского, а также вольные люди, несшие военную службу по найму.

Казачество появилось во второй половине XV в. Казаки вели непрерывную борьбу против соседних государств и полукочевых народов, казаки стали объединяться в общину. Так возникли общины донских, волжских, днепровских казаков.

Стр. 17. Какие изделия западноевропейских ремесленников называли шедеврами?

Шедеврами называли лучшие образцы ремесленных изделий.

Стр. 19. Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Сравните подсечно-огневую систему земледелия с трехпольем. С чем связан переход к трехполью?

Подсечно-огневая система земледелия основывалась на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. Спустя несколько лет эту землю забрасывали.

При трехполье крестьянин делил поле на три участка. Первый участок поля он засевал яровыми культурами, второй – озимыми, а третий «отдыхал» под паром, т.е. оставался незасеянным. Несмотря на то, что трехполье не приносило быстрых и богатых урожаев, оно обеспечивало устойчивую урожайность в течение длительного времени. К тому же такая система позволяла бережнее относиться к земле.

2. Какие зерновые культуры возделывали русские крестьяне в конце XV – начале XVI в.? Какая из них была основной? Предположите почему.

Наиболее распространенной озимой культурой стала рожь, а яровой – овес. Заметно сократились посевы пшеницы, ячменя и проса. Широко распространилась гречиха. Рожь и овес были более неприхотливыми, что и делало ее популярной среди крестьян.

3. Охарактеризуйте орудия труда русских крестьян в конце XV – начале XVI в. Почему они столь незначительно изменились со времен Древней Руси?

4. Почему животноводство имело в хозяйстве русского крестьянина лишь вспомогательное значение? Какие трудности создавали природные условия крестьянину для разведения и содержания домашнего скота?

Крестьяне использовали животноводство во вспомогательных целях, так как имели мало скота. Это было связано с тем, что заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от страды. Крестьяне использовали лошадей, коров, овец, кур и другую птицу.

Община – мир – играла большую роль в жизни крестьян. Она делила пахотные земли и огородные участки между крестьянскими семьями, контролировала использование сенокосных угодий, промысловых территорий, озер и рек. Община распределяла между крестьянскими дворами государственные подати и повинности.

6. Почему в течение XVI в. увеличивалась численность казачества? Каким образом государство могло использовать казаков в своих интересах?

Увеличение численности казачества связано с формированием казацких общин, которые состояли главным образом из беглых крестьян. Государство платило жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами за охрану своих рубежей от набегов крымских и казанских татар.

7. Как изменилось значение русских городов с формированием единого государства?

С формированием единого государства изменилось значение русских городов. Многие из них уже не были столицами независимых княжеств, но при этом усиливалось их значение как центров ремесла и торговли. Возрастало политическое и хозяйственное значение Москвы, которую иностранцы сравнивали с крупнейшими городами Западной Европы.

8. Что вывозили из России в Западную Европу в XVI в.? Какие товары ввозили в нее из Европы? Какое значение имела торговля для развития России?

9. В чем состояла суть денежной реформы, проведенной в 1530-х гг.? Каковы ее последствия?

Денежная реформа ввела единую для всей страны денежную единицу – московский рубль. Это способствовало борьбе с фальшивомонетчиками, а также ликвидировало хождение старых денег и существование двух денежных систем.

Стр. 20. Работаем с картой

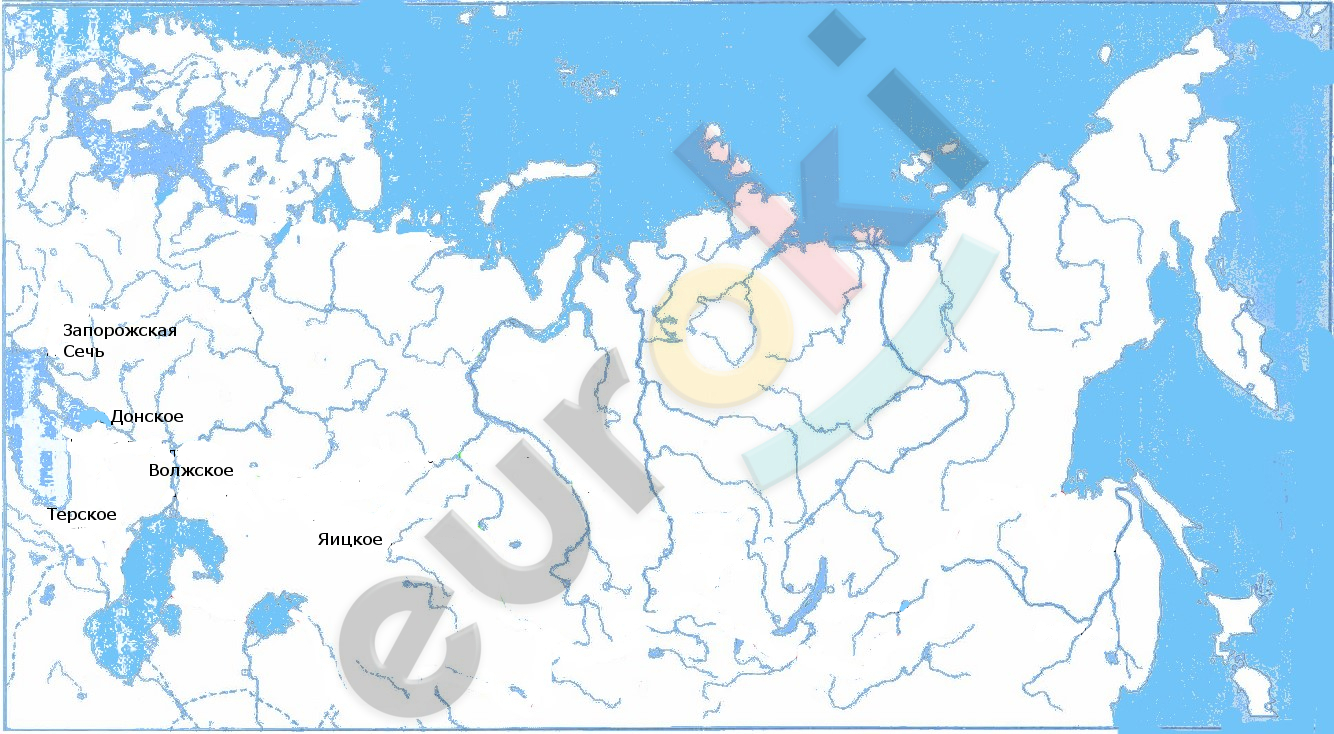

1. С помощью атласа покажите на карте территории расселения казачества в XVI в.

Запорожская Сечь, Терское, Донское, Волжское, Яицкое казачество.

2. Ознакомившись с картой (на с. 60–61 учебника), скажите, где было больше городов – западнее Волги или восточнее ее?

Больше всего городов было западнее Волги.

Стр. 20. Изучаем документ

1. О каких видах хозяйственной деятельности говорится в тексте?

В тексте говорится о ведении сельского хозяйства, скотоводстве, продуктовых заготовках.

2. Какое значение для жизни россиян имели эти занятия?

Это имело огромное значение, так как заготовки позволяли крестьянам кормиться. При наличии излишков их можно было продать.

Стр. 20. Думаем, сравниваем, размышляем

1. Известному российскому историку XIX в. С. М. Соловьеву принадлежат слова о том, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России она являлась мачехой. Как вы понимаете данное сравнение? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. Что означает понятие «зона рискованного земледелия»?

С. М. Соловьев говорит о климатических различиях между Западной Европой и Россией. В России были неблагоприятные природно-климатические условия. Основная часть земледельческих районов страны находилась в так называемой зоне рискованного земледелия. Суровый и неустойчивый климат с долгой морозной зимой и коротким летом был неблагоприятен для ведения сельского хозяйства. Земледельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в году (с середины апреля до середины сентября, исключая дни религиозных праздников). Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся нужно было выполнить прочие работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время сельскохозяйственных работ на Руси называли страдой (от слова «страдать»).

Зоной рискованного земледелия называли территории с неблагоприятными для земледелия климатическими условиями.

2. Используя материал параграфа, составьте в тетради таблицу «Население России в начале XVI в.». В таблице должны быть указаны категории населения, их основные занятия, характерные особенности жизни.

На основании этих пословиц и поговорок можно сделать вывод о том, что вся жизнь россиян была связана с сельским хозяйством, что было основой их жизнедеятельности.

3. Жизнь какой группы населения характеризуют следующие термины и названия: промыслы, Запорожская Сечь, жалованье, круг, военная добыча? Составьте в тетради описание жизни этой группы населения, используя все указанные термины и названия.

Гостиная и суконная сотни были профессиональными организациями купцов. Их можно отнести к привилегированным слоям общества. Эти сотни взамен исполняли казенные поручения – организовывали работу таможен, продавали казенные товары за границей. Таким образом, они приносили большую прибыль государству и налаживали торговую деятельность.

4. Подумайте, почему члены гостиной и суконной сотен были освобождены от налогов и повинностей, обязательных для других горожан. Можно ли отнести купцов, входивших в гостиную и суконную сотни, к привилегированным слоям общества? Свой ответ аргументируйте.

5. Из текста параграфа выберите цитаты, которые носят спорный характер, с точки зрения историков. Сделайте выводы.

Рост торговых связей между различными территориями страны, расширение внешней торговли требовали единой денежной системы, так как, во-первых, существование двух денежных систем приводило к проблеме определения стоимости товаров, во-вторых, в стране существовало огромное число фальшивомонетчиков. Введение единой денежной единицы – московского рубля – полностью подчиняло денежную систему государству и позволяло контролировать все финансовые операции в Российском государстве.

Учебник по истории России. Арсентьев. 7 класс 1 часть. Параграф 2

ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ В НАЧАЛЕ XVI в

Вопросы в тексте параграфа

Что было основой хозяйственной жизни России в начале XVI в.? В каких сферах российской экономики в начале XVI в. происходили изменения?

Россия в начале XVI века оставалась земледельческой страной. Именно земледелие было основой хозяйственной жизни России. Однако со становлением единого государства изменилось значение городов, которые стали не столицами княжеств, а центрами торговли и ремесла. Соответственно, серьезные изменения в хозяйственной деятельности коснулись именно этих сфер – торговли и ремесла, которые после избавления от ордынского ига стали стремительно развиваться. Расширялась география международной торговли и за счет устранения внутригосударственных границ формировался внутренний рынок.

Вспомните, какую территорию занимало Московское княжество в середине XV в. Перечислите основные слои населения Московского княжества в XV в. и их занятия.

Московское княжество в середине XV в. состояло из земель Владимирских, Суздальских, Переяславльских, Муромских, Нижегородских, Ржевских, Галичских, Вологодских, Белоозерских, Устюжских, Тарусских и других земель. Новгород был присоединен к Московскому княжеству только в 1478 году, Ярославль – в 1471 году, Ростов – в 1474 году, Тверь – в 1485 году, Смоленск – в 1514 году, Псков – в 1510 году, Рязань – в 1521 году.

К концу XV века в Московском княжестве сформировались следующие слои населения:

Высшее сословие:

Служилые люди:

Крестьяне:

Городское население:

Вольные люди:

Что такое подсечно-огневая система земледелия?

Подсечно-огневая система – способ подготовки почвы для земледелия, который использовали для создания пахотных угодий на территориях, занятых лесом. Прежде чем пахать землю, необходимо было вырубить деревья. Оставшиеся на поле пни сжигали, золой удобряя почву. Землю обрабатывали два-три года, а когда она переставала давать хороший урожай, её забрасывали и выжигали новый участок.

Вспомните, кто такие казаки. Как и когда возникло казачество?

Казаками стали называть вольных людей, которые стали собираться за линией укреплений на южных и юго-восточных окраинах Русского государства и Великого княжества Литовского. В любом государстве есть люди, которые недовольны установившимися порядками и ценящие личную свободу превыше всего. Именно такие люди, беглые крестьяне, выгнанные помещиками боевые холопы и просто авантюристы стали заселять ничейные земли Дикого поля и сформировали собственную субкультуру.

К концу XIV века образовалось несколько крупных сообществ, проживавших в центральной Евразии возле крупных торговых путей того времени, в частности рек — в низовьях Днепра, Дона, Волги. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из Московского, Литовского и Рязанского княжеств, а также из прочих северо-западных земель. Земли, на которых осели казаки постоянно подвергались набегам крымских татар, а, поскольку казаки сами занимались грабежом, то и атакам войск соседних государств. Для отражения этих атак казаки стали объединяться в общины, своеобразные военные формирования с собственным административным аппаратом. В результате, к XVI веку некоторые группы выросли в крупные вольные воинские формирования, являвшиеся одновременно автономными государственно-организованными сообществами, называемые казачьими войсками (Запорожское, Донское, Волгское, Яицкое).

Государственные власти, видя формирование независимой субкультуры казачества, стали пытаться использовать казаков в собственных целях – платили им жалование за защиту границ государства. Тем самым они избегали больших набегов тех же самых казаков на свои территории и получали мобильные вооруженные формирования, способные противостоять набегам крымских татар.

Какие изделия западноевропейских ремесленников называли шедеврами?

Шедевром в средневековой Европе называли лучший образец изделия, изготовленного ремесленником (подмастерьем) на собственные средства. Только после того, как ремесленник изготовил шедевр, он мог вступить в цех, открыть свою собственную мастерскую и стать мастером. Система цехов с предъявлением шедевра («одобренного образца работы») просуществовала в России со времён Петра I и формально до 1900 года.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Сравните подсечно-огневую систему земледелия с трёхпольем. С чем связан переход к трёхполью?

При трёхполье земля использовалась более эффективно чем при подсечно-огневой системе. Земля медленнее истощалась и поддерживался высокий уровень плодородия. Несмотря на то, что трехполье не приносило быстрых и богатых урожаев, оно обеспечивало устойчивую урожайность в течение длительного времени. Сев озимых при трёхполье позволял снимать урожай раньше, чем убираются яровые хлеба.

2. Какие зерновые культуры возделывали русские крестьяне в конце XV — начале XVI в.? Какая из них была основной? Предположите почему.

С распространением трёхполья изменился и набор засеваемых зерновых культур. Наиболее распространенной озимой культурой стала рожь, а яровой – овёс. Широко была распространена гречиха. Эти культуры менее прихотливы и требовательны к погодным условиям.

3. Охарактеризуйте орудия труда русских крестьян в конце XV — начале XVI в. Почему они столь незначительно изменились со времён Древней Руси?

Земля обрабатывалась при помощи сохи, сохи-косули, плуга и бороны. Это довольно простые, но при том функциональные орудия труда. Они не требовали для изготовления специальных знаний, большой затраты сил и времени. Орудия, использовавшиеся в крестьянском хозяйстве, создавались и совершенствовались на протяжении всей многовековой истории русского народа. Они были конструктивно продуманы, хорошо приспособлены к различным природно-климатическим условиям. Можно с уверенностью говорить, что для своего времени они были достаточно совершенны и лишь технический прогресс со второй половины XIX в. постепенно вытеснил их из хозяйственной жизни русского крестьянина.

4. Почему животноводство имело в хозяйстве русского крестьянина лишь вспомогательное значение? Какие трудности создавали природные условия крестьянину для разведения и содержания домашнего скота?

Урожаи практически на всей территории Российского государства были низкими. Это во многом было связано с природно-климатическими условиями. Малое количество пригодных для сева земель, длинная и холодная зима, короткое лето, суровый неустойчивый климат. Работать на земле можно было примерно 130 дней в году. Из них 30 дней уходило на сенокос. Остальное время уходило на пахоту, сев и жатву. Именно из-за недостатка времени для заготовления кормов на зиму для скота, животноводство не могло стать основным занятием русского крестьянина. Длинные и холодные зимы требовали больших запасов кормов для скота. Хотя это вовсе не свидетельствует о том, что животноводство не было развито совсем. В каждом хозяйстве обязательно был домашний скот, который использовался в качестве тягловой силы.

Эти поговорки свидетельствуют, что «мир» — крестьянская община, играла огромную роль в жизни крестьянина от самого рождения до его смерти. Община делила пахотные наделы между семьями, контролировала использование сенокосных угодий и промысловых территорий. Она распределяла между дворами государственные подати и повинности.

6. Почему в течение XVI в. увеличивалась численность казачества? Каким образом государство могло использовать казаков в своих интересах?

Начало ограничения свобод крестьян приводило к тому, что крестьяне снимались со своих мест и бежали в казацкие земли, где практически не действовали законы государства, не было ни помещиков, ни податей, ни повинностей. Государственные власти, видя формирование независимой субкультуры казачества, стали пытаться использовать казаков в собственных целях – платили им жалование за защиту границ государства. Тем самым они избегали больших набегов тех же самых казаков на свои территории и получали мобильные вооруженные формирования, способные противостоять набегам крымских татар. В первой половине XVI века казацкие поселения, расположенные в лесах и низовьях Днепра, объединились в своеобразную казацкую республику – Запорожскую Сечь.

7. Как изменилось значение русских городов с формированием единого государства?

С формированием единого государства изменилось значение русских городов. Многие из них уже не были столицами независимых княжеств. Города становились центрами ремесла и торговли. Такими крупными центрами были Псков, Холмогоры, Ярославль, Кострома, Тверь, Серпухов, Тула, Смоленск, Нижний Новгород.

8. Что вывозили из России в Западную Европу в XVI в.? Какие товары ввозили в неё из Европы? Какое значение имела торговля для развития России?

Развитие торговли всегда имело важное значение для любого государства. Торговля имела прямую зависимость с внутренним производством и потреблением, была средством политического и экономического влияния, способствовала обмену технологиями и знаниями, влияла на культурный обмен, развивала товарно-денежные отношения.

9. Как вы думаете, какое значение для хозяйственной жизни страны имела проведённая в 1530-е гг. денежная реформа? Какая денежная единица стала основной в едином Российском государстве?

Денежная реформа середины XVI века способствовала упорядочению денежной системы и, соответственно, усилению влияния государства на товарно-денежные отношения. Реформа также позволила ввести единую денежную единицу России – московский рубль и копейка, как 1/100 рубля.

1. Покажите на карте территории расселения казачества в XVI в.

Рассмотрим карту на странице 60-61 первой части учебника:

Территории расселения казачества в XVI в. подписаны синими буквами (и дополнительно обведены желтыми овалами). Это Приволжье, Урал, Дон, юго-восточные земли.

2. Ознакомившись с картой (на с. 60—61 учебника), скажите, где было больше городов — западнее Волги или восточнее её?

Больше городов было к западу от Волги.

1. О каких видах хозяйственной деятельности говорится в тексте?

В тексте говорится об огородничестве – выращивании овощей на придомовом участке и использовании овощей для питания.

2. Какое значение для жизни россиян имели эти занятия?

В любом хозяйстве – сельском или городском, обработка придомовых участков позволяла крестьянам или ремесленникам обретать некоторую независимость в обеспечении пропитания семьи. Значительная часть необходимых продуктов могла быть выращена на собственном участке, а излишки – могли быть проданы.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Известному российскому историку XIX в. С. М. Соловьёву принадлежат слова о том, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России она являлась мачехой. Как вы понимаете данное сравнение? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. Что означает понятие «зона рискованного земледелия»?

Действительно, территория Российского государства в XVI веке была малопригодна для земледелия. Южные плодородные земли Киева, Чернигова были частью Литовского княжества. Земли же России лежали к северо-востоку и изобиловали лесами, а не полями. Кроме того, климат северо-востока намного жестче чем в землях большей части Западной Европы. Длинные холодные зимы, короткое лето, неустойчивая погода. Все это накладывало серьезные ограничения на развитие земледелия и обуславливало использование определенных сортов злаковых культур для сева. Например, наиболее распространенной озимой культурой в России рожь, а яровой – овёс. Широко была распространена гречиха. Эти культуры менее прихотливы и требовательны к погодным условиям. Отсюда и появление понятия «зона рискованного земледелия». Поэтому фраза Соловьева, что для народов России природа была мачехой – отчасти справедлива. Но только отчасти, потому что природно-климатические условия, малопригодные для земледелия, давали другие преимущества – обилие зверя, рыбы, грибов, ягод.

2. Проанализируйте пословицы и поговорки россиян, посвящённые хозяйственной деятельности: «На Егорья мороз — будет просо и овёс», «Кукушка до Егорья — к неурожаю и падежу скота», «Май холодный — год хлебородный» и т. д. Какие выводы можно сделать на их основании?

В этих поговорках и пословицах дается информация, собранная во время длительных наблюдений за погодой на землях России, которые входят в зону рискованного земледелия. Зачастую обилие урожая зависело от погодных условий. От них так же зависело и время начала сева, и время уборки урожая. Крестьяне никогда не могли быть уверены в том, что урожай гарантированно будет обильным. Поэтому и использовали различные методы прогнозирования погоды и замеченные зависимости, чтобы увеличить шансы получения урожая. Существует множество источников, в которых содержатся народные наблюдения за погодой и проводятся закономерности, позволяющие спрогнозировать погоду.

3. Используя материалы параграфа, проанализируйте структуру городского самоуправления в русских городах в начале XVI в. Какие слои населения входили в его состав?

Мелкие торговцы, ремесленники, огородники объединялись в сотни и полусотни, в основе которых лежал не цеховой принцип, а территориальный. Только крупное купечество объединялось в особые профессиональные организации – гостиную и суконную сотни. В гостиную сотню входили московские купцы. В суконную сотню входили представители провинциального купечества. Члены купеческих организаций возглавляли городское самоуправление.

4. Из текста параграфа выберите цитаты, которые носят спорный характер, с точки зрения историков. Сделайте выводы.

Очень странный вопрос. Нельзя однозначно выделить какие-либо цитаты, которые носят спорный характер, поскольку все они имеют определенную степень допущения. Например, некоторые считают спорной цитатой фразу, что «урожаи практически на всей территории Российского государства были низкими». Объясняют это тем, что на южных территориях страны земледелие было эффективным. Однако это не так. Во-первых, в этой фразе мы не видим утверждения, что урожаи были низкими на всей территории. Никто не отрицает, что существовали благополучные для земледелия территории, например, то же самое суздальское ополье. Во-вторых, южные территории России во второй половине XV века – это сами Московские земли, он никогда не считались высокоплодородными. Более южные земли Рязанского, Черниговского княжества, Брянска, Чернигова, Белгорода, Курска были присоединены только в начале XVI века.

Также, некоторые ставят под сомнение фразу, что «все казаки считались свободными и равноправными», объясняя сомнение тем, что и у казаков были богатые и бедные. Действительно, было бы странно, если бы в сообществе не было бы какого-либо имущественного расслоения или разницы в общественном положении. Но не богатство делает людей «свободными или равноправными». Рабов или крепостных у казаков не было – т.е. они все были свободными. В казаческих сообществах формировался собственный закон и правила поведения, перед которыми были все равны – все были равноправными.

Одна из немногих фраз, которая может вызывать споры и сомнения – «Значительную роль в жизни страны продолжал играть Великий Новгород». После присоединения Новгорода к России, он практически полностью утратил свою значимость. Его традиции и величие, по сути, были уничтожены. Последовавшие за этим неоднократные пожары, эпидемии, голод, опустошение значительно сократили численность населения Новгорода. Все активное население было вывезено из города в Москву. Закрыты торговые Ганзейские дворы, имущество конфисковано. Только при Василии III отмечается относительное затишье и восстановление Новгорода в незначительных правах. Так что о какой-либо значимости Новгорода на рубеже XIV-XV веков говорить не приходится.

5. Докажите взаимосвязь денежной реформы с ростом торговли.

Рост торговых связей между землями Российского государства и расширение внешней торговли требовало упорядочения денежных взаимоотношений. Наличие разных денежных единиц, а также изобилие фальшивых монет усложняло торговлю и выводило ее из-под контроля государства. Введение монополии на чеканку денежной монеты, введение единой денежной единицы для расчетов позволили отчасти избавиться от фальшивомонетчиков, объединить ресурсы драгоценных металлов, упорядочить денежные расчеты и облегчить торговые отношения.

Запоминаем новые слова