какие заболевания победили с помощью вакцин

История медицины. Как вакцинация изменила мир

Вакцинация уже 250 лет помогает побеждать эпидемии. И всё это время продвигается не в последнюю очередь благодаря личному примеру. О том, как вакцинация изменила медицину и мир, рассказывает Елена Николаевна Бобрикова, заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии-иммунологии ЦАиИ ГКБ №52.

Страсти по вакцинации бушуют уже два с половиной столетия, и в этом отношении наш век не слишком отличается от восемнадцатого, разве что COVID-19 не так кровожаден, как, к примеру, натуральная оспа, возбудители которой сейчас хранятся всего в двух лабораториях, но от которой почти всю человеческую историю не было ни убежища, ни спасения. С неё и начнём.

Variola vera. Коровья прививка

XVIII век

Личным примером

Натуральная вакцина

Первые вакцины готовили прямо на месте. Оспенный материал для императорской семьи взяли у 6-летнего простолюдина Саши Маркова, впоследствии – дворянина Александра Оспенного. Речь о содержимом зрелой оспенной пустулы, нашедшей место даже на гербе дворянского рода Оспенных. И лучше даже не думать, как именно и с помощью чего этот материал вводился, потому что современным людям способ покажется отвратительным, варварским. Мы ведь привыкли к безопасным вакцинам, стерильным инструментам, одноразовым иглам и квалифицированным медсёстрам. А ещё современная медицина приучила нас к тому, что путём подбора лечения можно минимизировать или вовсе свести на нет побочные эффекты медикаментозной терапии, и заодно начисто отучила от пандемий. А ведь они сопровождали человечество всю его историю. И оспа – не единственная угроза.

ПОЛИОМИЕЛИТ, или о любви к детям

Испытано на себе

В этой истории нет императриц, а президент Рузвельт не стал первым вакцинированным пациентом. Однако достойному личному примеру место нашлось. Первым стал Хилари Копровский, иммунолог, вирусолог, изобретатель аттенуированной, или, как её называют в обиходе, живой вакцины.

Вторая фаза исследования, подтвердившая безопасность и эффективность вакцины, тоже не отличалась ни дизайном, ни величиной выборки: вакцину получили двадцать пациентов психиатрической клиники Letchworth Village, ни один не столкнулся с нежелательными эффектами, зато антитела обнаружились у всех.

Даже в те времена государственному здравоохранению этого показалось маловато. Ни о какой массовой вакцинации живой вакциной не могло быть и речи. Первая была проведена спустя годы не в США, где работал изобретатель, а в бельгийском Конго. Тогда это была уже не единственная вакцина. Именно середину-конец 1950-х можно считать точкой отсчёта последних «подвигов» полиомиелита.

Ошибки, мифы, клевета

У автора не было цели осветить все перипетии борьбы с полиомиелитом, хотя история того заслуживает. За рамками, например, останется убедительная, но столь же полная трудностей победа советских врачей и учёных. Но как бы ни было дорого печатное место, нельзя пройти ни мимо одной из самых больших трагедий в истории вакцинации, ни мимо одного из первых странных, безосновательных мифов, укоренившихся тем не менее в среде антипрививочников.

Хилари Копровский прожил 97 лет, но до самой своей смерти в 2013 году переживал, что стал жертвой клеветы, изготовленной дилетантом, не способным ничего создать и первым проверить на себе.

Сторонникам же точки зрения, что множество врачей из разных стран вовлечены в какой-то грязный, отвратительный заговор против человечества, стоит оценить всесторонне и по достоинству аргумент, высказанный одним из наших врачей на конференции в Вашингтоне в 1960 году, где советская делегация рассказывала западным коллегам об успехах в борьбе с полиомиелитом. На реплику из зала, что никто здесь, по другую сторону Атлантики, не доверяет СССР, был дан ответ, встреченный бурей аплодисментов: «Я только в одном могу вас заверить: мы любим своих детей не меньше, чем вы своих». Подумайте над этой фразой. Среди врачей, разумеется, есть люди различной нравственной пробы, но вряд ли кто-то станет желать зла своим же детям.

КОРЬ. 95%, ни человеком меньше

Что вы знаете о кори? Может, вы считаете, что ею болеют только дети, и что она опасна примерно так же, как ветряная оспа, бледная тень оспы натуральной? Или даже думаете, что ею сложно заразиться?

Вот факты. Вакцина от кори придумана в 1963 году. В прошлом же году корь унесла жизни 200 тысяч человек, в основном детей, но и взрослых хватает. О «безобидности» этого почти побеждённого в своё время заболевания судите сами, и лучше не затягивайте, потому что число вспышек полузабытой кори в последние пять лет пугающе растёт, и отмечаются эти вспышки не только в «третьем мире», но и, например, в столице нашей страны. В развивающихся же странах корь – причина смерти одного-двух детей из каждой сотни умерших. Эффективных препаратов для лечения кори, впрочем, нет ни там, ни где-либо ещё.

История вакцинации против кори не так интересна, как две особенности этой вакцинации. Первая – для того, чтобы избежать периодических вспышек кори, вакцинированы должны быть 95% популяции. Это очень большая доля: по сути, каждый, не имеющий медотвода, должен получить свою дозу вакцины, потому что корь – невероятно заразное, или, выражаясь языком медицинской науки, высококонтагиозное заболевание. В среднем один больной корью заражает 9 из 10 контактировавших с ним человек. Для сравнения, один заражённый COVID-19 – двух-трёх человек.

Но именно с вакциной против кори связаны основные заблуждения и мифы движения антипрививочников. Толчок им дала статья, написанная врачом, впоследствии лишённым этого звания за научную недобросовестность и нечистоплотность. Опубликованная в 1998 году опровергнута не раз и даже не десять. Автор утверждал, будто комбинированная прививка против кори, свинки и краснухи вызывает аутизм у детей. С позиции современной науки это не более чем бред, причём опасный, однако масса людей верит в это до сих пор, и всеми способами избегает вакцинации против кори, вплоть до прямой подделки документов. Даже переболеть им почему-то кажется лучшим выходом, хотя корь была и остаётся опасным заболеванием, против которого нет средств даже сейчас. А вспышки кори последних лет связаны как раз с тем, что число привитых упало ниже критического уровня. Интернет позволил вовлечь в этот бред новых сторонников, результат профессионалы уже наблюдают, а если тенденция к отказу от прививки сохранится и укрепится – даже обыватели увидят последствия своими глазами, и увиденное им совершенно точно не понравится. Ведь корь – вовсе не ветряная оспа. Обойдёмся без подробностей, но болеют ею тяжело, а выздоравливают не все. До изобретения вакцины корь уносила больше двух миллионов жизней ежегодно. Но и двести тысяч в год – немало, согласитесь.

COVID-19. Новая угроза

Вакцина Гам-КОВИД-Вак, она же Спутник-V, которой нам рекомендуют привиться сейчас, не содержит нестерильного биоматериала, не может заразить ни лёгкой, ни тяжёлой формой коронавируса, не убивает и не вызывает тяжёлых осложнений. Да, у неё имеются побочные эффекты, для их регистрации в московском сертификате есть специальный раздел. Но под этими эффектами понимают абсолютно адекватную вероятную реакцию иммунной системы на аденовирус, тот самый вектор, на котором основана Гам-КОВИД-вак. Иммунитет примерно так и работает. А небольшая температура, которая вас в самом худшем случае ожидает, точно лучше разнообразных проявлений коронавируса. Хотите на них посмотреть – на нашем сайте есть раздел «пресса о нас», а прессе мы стараемся не отказывать и всегда показываем всё как есть. А можете просто вспомнить тех известных каждый по-своему людей, кого коронавирус у нас уже отнял. Их список растёт ежедневно. А вместе с ним ширится и перечень известных осложнений коронавирусной инфекции со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. Скажем, уже сейчас ясно, что пресловутое долгое и частичное восстановление обоняния – далеко не самое неприятное последствие.

И о личном примере. Мы знаем, что и сейчас массовая вакцинация от COVID-19 встречает сопротивление как во всём мире, так и среди наших сограждан. Для нас это не спорный вопрос, в пятьдесят второй больнице личный пример подала всем Марьяна Анатольевна Лысенко, которой здесь принято доверять. Она десятью годами совместного труда доказала, что доверять ей можно и нужно. Мы вводим Гам-КОВИД-Вак всем желающим сотрудникам, имеющим отрицательный анализ ПЦР и не имеющим значимого титра антител к коронавирусу. Примерно каждый пятый из нас также чувствует эту вакцину: у него ненадолго поднимается температура, возникает боль в месте инъекции. Но всё это не имеет никакого значения по сравнению с возможностью не болеть гадким, коварным и через год всестороннего изучения ковидом, забравшим только у нас уже двоих коллег. Да, в медицине не принято подменять результаты исследований собственной экспертизой. Но в истории медицины немало случаев, когда всё начиналось с того, что врач проверял лечение на себе. Чаще всего врач был уверен в том, что делает, и оставался жив и здоров. Один такой случай описан выше. Другой вы наблюдаете прямо сейчас в динамике: все те, кто за год стал специалистом по ковиду, или переболели, или привиты в первых рядах. Врачи же, высказывающиеся против, как правило, провели год в зоне какого-то другого, не красного цвета, общего для всех нас.

Так чего, скажите, вы ещё ждёте? Что коронавирус остановит движение мира?

Чума, холера и оспа: как массовая вакцинация остановила пандемии и спасла миллионы

Коронавирус разделил людей во всех смыслах: сперва физически, сделав невозможными встречи с глазу на глаз, а затем вдобавок разругал из-за вакцин. Прививки должны были оставить в прошлом пандемию, но они лишь прибавили слухов и споров. Такая ситуация замедляет массовую вакцинацию, а это, похоже, единственная возможность забыть о коронавирусе. Мы вспомнили несколько пандемий, которые удалось остановить либо существенно замедлить именно благодаря массовому проведению вакцинации.

Наугад против оспы

Официально первой вакциной считается прививка от натуральной оспы. Английский врач Эдвард Дженнер обратил внимание на странную закономерность: доярки на молочных фермах практически не болели оспой, в то время как в стране бушевала болезнь. Занявшись вопросом, он заметил, что доярки болели другим недугом, гораздо менее опасным для человека — коровьей оспой. Из симптомов — только следы на руках, в то время как при натуральной оспе вся кожа человека покрывается волдырями и оставляет шрамы, а иногда возможен и летальный исход.

Возникло предположение, что коровья оспа каким-то образом защищает от оспы натуральной. На самом деле некоторые народы догадывались о такой особенности и раньше. Были даже попытки создания вакцин, но эти эксперименты оказывались слишком рискованными: например, высушенную и растертую кожу с пузырьков больного человека втирали в рану здоровому в надежде получить иммунитет. Незнание точных дозировок и принципа работы иммунитета приводили к случаям, когда из-за таких вакцин здоровые люди заболевали оспой в тяжелой форме.

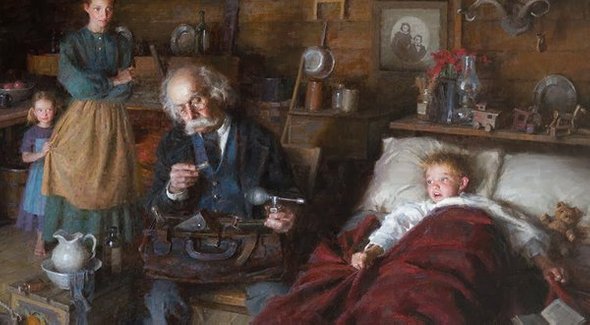

Именно Дженнер подошел к вопросу с научной стороны и разработал образец вакцины. Посчитав, что он достаточно уверен в своей теории, доктор решился на эксперимент, который в наши дни тяжело представить в силу медицинской этики. 14 мая 1796 года врач взял субстанцию из волдыря больной оспой Сары Нилмс, сделал надрез на руке восьмилетнего Джеймса Филлипса и втер субстанцию в рану мальчика. Несмотря на огромный риск, задумка сработала: у парня несколько дней было легкое недомогание, а затем он поправился. Мальчика пытались заразить натуральной оспой, но даже спустя годы у него не проявлялись симптомы.

Антипрививочник vs система

Через сто лет, в 1901 году, случилась вспышка оспы в Бостоне: примерно 1600 случаев заражений и 270 смертей — весьма серьезная цифра для города с населением примерно в полмиллиона человек. Власти Бостона и американского Кембриджа пошли на крайние меры. В инструкции для врачей прямо говорилось обходить каждый дом и предлагать прививку всем, кто не болеет. При отказе человека ждал арест на пятнадцать суток или штраф в пять долларов. Сумма кажется незначительной, но, с учетом инфляции, это почти 160 долларов на современные деньги.

Такой подход понравился не всем, что привело к появлению первых антипрививочников. Среди них был пастор Хеннинг Джейкобсон, которому в детстве уже делали вакцину от оспы. По его словам, прививка дала сильные побочные эффекты, и он стал опасаться вакцин. Когда врач пришел к семье Джейкобсона, тот отказался делать вакцину и себе, и своему сыну. После выписанного штрафа мужчина пошел судиться с властями штата Массачусетс.

Дело «Джейкобсон против Массачусетса» считается одним из важнейших в системе американского правосудия — на него ссылаются даже сейчас, во время споров о вакцинации от COVID-19.

Позиция Хеннинга Джейкобсона была простой: по его мнению, обязательная вакцинация нарушает личное право человека распоряжаться своим здоровьем и телом так, как он сам считает лучшим для себя. После двух месяцев рассмотрения дела судья Джон Харлан встал на сторону правительства. Суд постановил, что общество вправе защищать себя от болезни, точно как от военного вторжения, а общественная безопасность в некоторых случаях может нарушать право на личную свободу. Джейкобсону пришлось заплатить штраф, но решение суда отчасти привело к появлению «Американской лиги против прививок» — в 1908 году ее образовали промышленники Джон Питкерн и Чарльз Хиггинс. Лига добивалась отмены обязательной вакцинации и равноправия для школьников: учебные заведения в те годы отказывали в приеме детям без прививок. К слову, такое дело тоже дошло до суда: в 1922 году Верховный суд постановил, что школы в Сан-Антонио (штат Техас) имеют право не допускать к занятиям детей без прививок. В дальнейшем при рассмотрении похожих дел судьи будут обращаться именно к этому случаю.

Обязательная вакцинация от оспы не предотвратила очередные случаи заражения в США. На этот раз под ударом оказался Нью-Йорк: в 1947 году медики начали регистрировать новые случаи болезни, которая уже стала отходить в историю. Однако проблему удалось оперативно ликвидировать. Власти объявили тотальную вакцинацию: прививку должны были получить даже те, кому ее делали в детстве. Общество проявило себя ответственно: на тот момент врачи заработали большой авторитет, поэтому город с населением в шесть миллионов человек удалось вакцинировать менее чем за месяц. Результат впечатляет: вспышка закончилась на двенадцати случаях заражения и двух смертях. Спустя треть века, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения провозгласит натуральную оспу побежденной болезнью.

Две вакцины от одного ученого

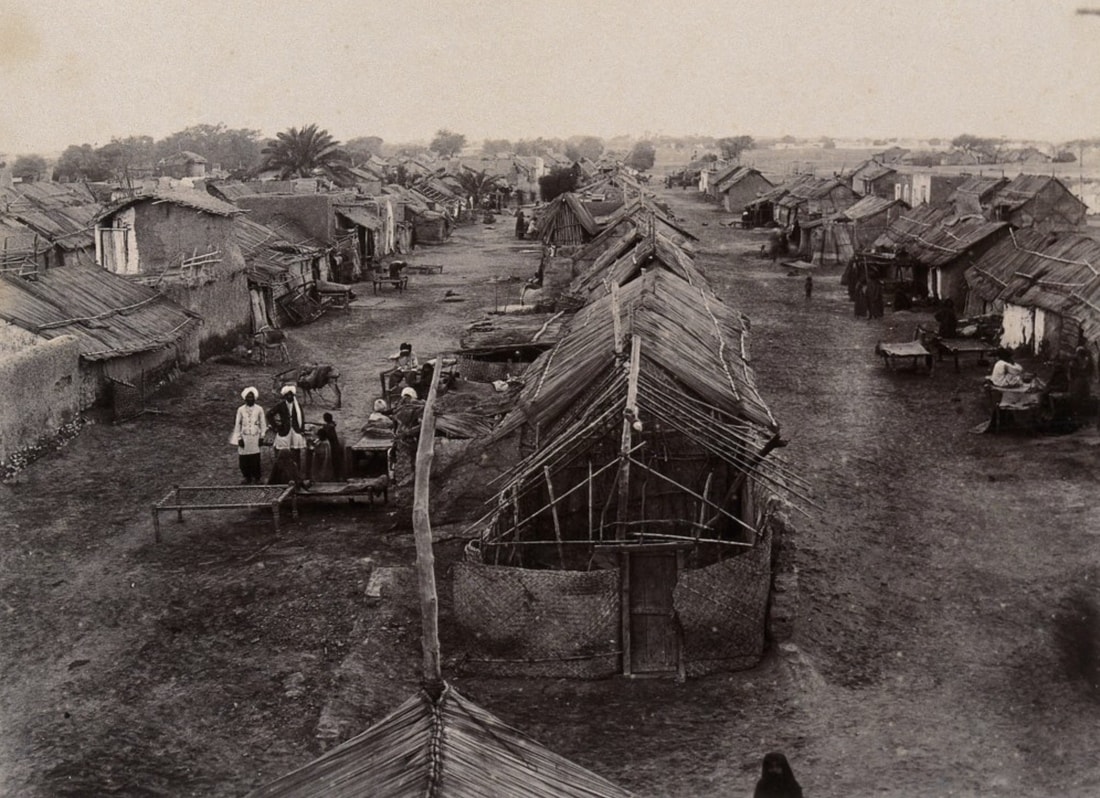

Помимо оспы, есть по меньшей мере два других примера, когда эпидемии удавалось взять под контроль с помощью массовой вакцинации. Причем за обеими историями стоит один человек — эпидемиолог Вальдемар (Владимир) Хавкин украинского происхождения, который эмигрировал сперва в Швейцарию, а затем во Францию. Хавкин работал в научных институтах над вакцинами против нескольких смертельных заболеваний, и для испытания прививки против холеры он отправился в Индию — там в первой половине 1890-х годов был разгар болезни.

Возникла проблема: даже когда появились доказательства эффективности, индусы не доверяли новому для них методу защиты от болезни. К тому же Хавкин был мало того что чужаком, так еще и не являлся врачом. К тому же вакцина была двухкомпонентной, и вводить дозы нужно было с интервалом в неделю. Люди не придавали этому значения и просто не возвращались за второй вакциной.

Хавкин сработал на психологии: сам себе ввел вакцину на глазах большой толпы и стал работать с местными врачами, а не британцами. Народ поверил: люди из трущоб выстраивались в очереди, чтобы сделать прививку. В индийском штате Калькутта, где работал Хавкин, случаев заражения стало значительно меньше.

Пока в Индии был разгар холеры, Гонконг страдал от третьей пандемии чумы, начавшейся в 1894 году. Из местного порта моряки разносили болезнь по другим странам, и Индии вновь досталось. Эпидемия вспыхнула в 1896 году в густонаселенном Бомбее. На этот раз Хавкин поехал не по своей инициативе: власти попросили помощи у специалиста. Ученому выделили персональную лабораторию, и уже в начале января 1897 года был готов образец вакцины для человека. Как и в случае с прививкой от холеры, защиту от чумы Хавкин испытал на себе — причем ввел втрое большую дозу, чем планировал использовать для пациентов.

Первыми людьми, получившими вакцину от чумы, стали заключенные одной из тюрем Бомбея. Хавкин привил 147 добровольцев, еще 172 человека остались без вакцины. Среди непривитых выявили 12 случаев заражения и шесть смертей, среди привитых — два случая и ни одной смерти. Власти были впечатлены: Хавкину выделили хорошее жилье и создали все условия для работы, запросив наладить массовое производство вакцины в кратчайшие сроки. Эпидемию удалось взять под контроль и на этот раз.

Все шло хорошо пять лет, до марта 1902 года. В деревне индийского штата Пенджаб умерло 19 человек от столбняка после получения вакцины от чумы. Такое количество жертв не могло быть совпадением, и к Хавкину возникли вопросы. Оказалось, что врач ради ускоренного создания вакцины изменил метод стерилизации — вместо карболовой кислоты он перешел на нагрев. Такой способ уже два года использовали специалисты Пастеровского института во Франции, но особенности метода не знали английские ученые, которые и отвечали за производство вакцины против чумы. В результате одна из емкостей с вакциной оказалась заражена столбняком. Этот случай стоил Хавкину карьеры в Индии: его уволили из лаборатории и сняли с государственной службы. Тем не менее вакцина ученого осталась главным способом борьбы с чумой. В дальнейшем английские врачи добились профессиональной реабилитации Хавкина: по их версии, заражение емкости с вакциной случилось в Индии по ошибке одного из сотрудников медучреждения.

На данный момент оспа считается забытой болезнью — последний известный случай заражения относится к 1977 году. По данным ВОЗ, с 2010 по 2015 год зарегистрировано 3248 случаев чумы (из них 584 летальных), а холера, хоть и фиксируется более миллиона случаев ежегодно, в наши дни зачастую лечится.

10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам

Дискуссия о необходимости прививать детей в последнее время снова стала острой и актуальной. Число противников прививок вновь растёт, против прививания высказывалась и новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Мел» публикует текст, подготовленный Онкологическим центром доктора Андерсона: в нём список заболеваний, которые остались в прошлом благодаря появлению вакцин.

1. Оспа

Оспа остаётся единственным заболеванием, которое полностью исчезло во всём мире благодаря вакцинации. Последний известный случай произошёл в Англии в 1978 году.

Оспа распространялась быстро, так как ей было легко заразиться. Инфекцию можно было подхватить через постельное бельё или просто встретившись с больным человеком лицом к лицу. Болезнь начиналась как грипп, затем на коже появлялись многочисленные язвы, на месте которых навсегда оставались рубцы. Большинство выживших после оспы частично или полностью теряли зрение.

Распространение оспы замедлилось после введения вариоляции — намеренного заражения оспой. Здоровому человеку вводили содержимое оспенных пустул больного, после чего он заболевал оспой в лёгкой форме. Эту технику прививания оспы в начале XVIII века привезла в Европу из Османской империи аристократка Мэри Уортли Монтегю, жена посла Британской империи. Профессиональные медики того времени оспаривали этот метод, но до конца XVIII века он оставался единственным действенным средством борьбы с оспой. С помощью вариоляции были привиты дети британской королевской четы.

В 1790-х годах английский врач Эдвард Дженнер разработал более безопасный метод вакцинации — с помощью коровьей оспы. Он заметил, что это одна из разновидностей оспы, которая протекала у заразившихся людей в сравнительно лёгкой форме. В 1796 году он провёл первый публичный опыт прививания коровьей оспы, введя восьмилетнему мальчику вирус из пустул на руках доярки, которая заразилась оспой случайно. Оспа развилась только на привитых местах и протекла без осложнений. Спустя два месяца Дженнер привил мальчику натуральную человеческую оспу, которая не принялась.

В начале XIX века вакцинация стала обязательной в Англии и других европейских странах. В России в 1815 году был учреждён оспопрививательный комитет, который составлял списки ещё не привитых детей. В Америке, Азии и Африке оспа продолжала распространяться, пока в 1967 году, после того как от оспы умерли два миллиона человек, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не приняла решение о начале массовой вакцинации для полного искоренения натуральной оспы.

2. Полиомиелит

Полиомиелит или детский спинномозговой паралич — это инфекционное заболевание, атакующее нервную систему. В середине XX века полиомиелит приобрёл характер эпидемии в Европе и Северной Америке, но уже к 1960-м болезнь была фактически ликвидирована благодаря вакцине. Её разработал в 1952 году американский учёный Джонас Солк. Волонтёрами при испытании вакцины были он сам, его жена и дети.

Заболеваемость резко снизилась после того, как людям стали делать прививки, предупреждающие полиомиелит. К примеру, в СССР во время эпидемии в 1950-х годах заболеваемость доходила до 10 тысяч случаев на каждые 100 тысяч человек, а после введения массовой вакцинации в 1960 году сократилась более чем в 200 раз.

В США с 1979 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания полиомиелитом. По данным ЮНИСЕФ, к концу 90-х годов у 80% детей по всему миру был иммунитет против этого вируса. Сейчас болезнь остаётся эндемической только в Пакистане и Афганистане (эндемическими называют заболевания, характерные для определённой местности).

3. Свинка

Паротит стали называть «свинкой» из-за характерной опухлости лица, которая проявляется у заболевших. Свинка передаётся воздушно-капельным путём и вызывает воспаление железистых органов. Чаще всего ей болеют дети в возрасте от трёх до 15 лет.

В США до распространения вакцины паротитом ежегодно болели около 186 тысяч человек. С введением массовых прививок частота заболевания свинкой снизилась на 99%.

Против свинки применяют вакцину MMR, которая также защищает от кори и краснухи. Американский микробиолог Морис Гиллеман (Maurice Hilleman) разработал её в 1963 году после того, как свинкой заболела его дочь Джерил Линн. Её именем назван штамм эпидемического паротита, на основе которого создана вакцина.

4. Корь

Корь — это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельным для ребёнка. Оно сопровождается высокой температурой, воспалением верхних дыхательных путей и кожной сыпью. С 2001 по 2012 год в США число случаев заболевания корью держалось на уровне 60 случаев в год. В 2014 году 85% детей по всему миру получили прививку в течение первого года жизни. После неё у ребёнка вырабатывается иммунитет. Вспышки кори прекращаются, если в стране высокий охват вакцинации, но болезнь может вернуться, если жителей перестают прививать.

Снижение смертности от кори, как и в случае со свинкой, произошло благодаря появлению вакцины MMR доктора Гиллемана. Всего Морис Гиллеман создал 36 вакцин, из которых восемь используются повсеместно — в том числе от ветрянки, менингита, гепатита А и В.

5. Краснуха

По симптомам краснуха напоминает корь из-за красной сыпи по всему телу, но сам вирус действует иначе. Эта болезнь неопасна в детстве, но может иметь серьёзные последствия для ребёнка, если мать заразилась краснухой во время беременности. Наиболее частым пороком развития становится врождённая глухота.

В развитых странах благодаря вакцине MMR краснуха становится всё более редкой. В Европе по разным оценкам от краснухи привиты от 80 до 95% женщин. В США за последние 15 лет частота заболевания краснухой снизилась до 11 случаев в год. В 2015 году ВОЗ объявила страны Северной и Южной Америки территорией, свободной от распространения краснухи.

6. Столбняк

При столбняке инфекция попадает в организм через ранки на коже и вызывает болезненные сокращения мышц — судороги. В США с 1947 года, когда начала применяться вакцина, количество зарегистрированных случаев столбняка снизилось примерно на 95% — сейчас им болеют не более 50 человек в год. В то же время для некоторых стран столбняк остаётся серьёзной проблемой. Больше всего столбняком болеют в Индии: в 2015 году инфекция поразила 2268 человек.

В России в последние годы регистрируется в среднем 30–35 случаев столбняка. Чаще всего болеют пожилые люди, которые не были привиты.

7. Коклюш

Коклюш получил своё название из-за судорожного звука, который возникает, когда больному не хватает воздуха после кашля. Иногда эту болезнь называют «100-дневным кашлем», поскольку в тяжёлых случаях приступы кашля могут мучить больного очень долго. Коклюшем болеют люди всех возрастов, для детей младше двух лет болезнь часто оказывается смертельной.

Вакцинация против коклюша в первые месяцы жизни ребёнка включена в национальные программы иммунизации во всех странах мира. В развитых странах проводится ревакцинация в возрасте четырех-шести лет, среди подростков и взрослых людей, так как прививка не обеспечивает стойкого иммунитета.

Сейчас люди продолжают болеть коклюшем, но по сравнению с цифрами XX века случаи заболевания встречаются редко. До появления в 1950-х годах вакцины в Англии, к примеру, ежегодно регистрировалось более 100 тысяч случаев, а уже в 1980-х число заболевших не превышало 1500 тысяч.

8. Дифтерия

Впервые вакцина для предотвращения дифтерии стала применяться в 1920-е годы. С тех пор частота заболевания этой смертельной бактериальной инфекцией в большинстве стран снизились почти на 100%. В США в начале XX века ежегодно заболевали более 200 тысяч человек, а за последнее десятилетие количество таких случаев сократилось до пяти.

Дифтерийная палочка выделяет ядовитый токсин, поражая дыхательную систему. Больному трудно дышать, глотать, а после попадания в кровь инфекция может атаковать основные органы и нервы.

Против дифтерии используются несколько видов вакцин в зависимости от возраста. В 1920-е годы, когда вспыхнула дифтерия, чаще всего ей заболевали дети. Сегодня болезни подвержены взрослые, которые не проходили вакцинацию более 10 лет.

9. Гепатит А

Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которой можно заразиться при потреблении загрязнённых продуктов и воды или после прямого контакта с инфицированным человеком. С момента введения вакцины против гепатита А в США в 1995 году случаи заражения сократились на 95%.

Гепатит А остаётся серьёзной проблемой в развивающихся странах с плохими санитарными условиями и отсутствием доступа к чистой воде. Гепатит А, В и С — это различные формы воспаления, вызванные трёмя разными вирусами. Существуют вакцины против гепатита А и В, но для гепатита С вакцины ещё нет.

10. Чума крупного рогатого скота

Вакцину против чумы крупного рогатого скота нашёл немецкий бактериолог Роберт Кох в 1897 году во время работы в Южной Африке. Кох также открыл бациллу сибирской язвы и получил Нобелевскую премию за исследования туберкулёза.

В 2011 году было объявлено об искоренении чумы крупного рогатого скота. Последний случай зафиксирован в 2001 году. Чума крупного рогатого скота стала второй после оспы болезнью, которую удалось полностью уничтожить.