какие земли отдал хрущев

Какие территории, населенные русскими, мы подарили Казахстану

Это хорошо, что Казахстан дружит с нами. И, надеюсь, искренне относится к россиянам. Не притесняет русских, и нацелен на самое тесное сотрудничество с нашей страной.

Потому что, если бы было по-другому, то, боюсь, все кончилось бы для него так же плохо, как и для Украины. Все было бы – как с Крымом.

Вот, скажите, как Казахстан мог стать 9-й на сегодняшний момент страной мира по размерам территории? Как мог он стать такой независимой страной, если до революции такого государства и близко не существовало? Чтобы там не утверждал классный эпический фильм «Кочевник».

Более того, дореволюционная этнография называла и казахов, и киргизов – только киргизами. Иногда в литературе делалось уточнение: степные и пустынные киргизы (нынешние казахи) звались киргиз-кайсаками, а горные киргизы (кыргызы) – кара-киргизами.

Казакстан

После революции официальным наименованием бывших киргиз-кайсаков стало «казак». Этот термин был впервые употреблён буржуазно-националистическими политиками Алаш-орды, собравшейся в Оренбурге после Февральской революции и взявшей курс на казахскую автономию.

Большевики, поскольку относили Алаш-орду к числу своих противников, не сразу приняли эту этнографическую терминологию. И в 1919 году в составе РСФСР была образована автономия в Средней Азии – Туркестанская АССР. Она включила, в том числе, и земли нынешнего Южного Казахстана.

А вот в апреле 1920 года уже была создана Киргизская АССР, и её столицей стал Оренбург. В неё были включены многие территории, относившиеся до революции к землям казачьих войск: Уральского, Оренбургского, Сибирского округов. А земли Семиреченского казачьего войска ещё раньше оказались в составе Туркестанской АССР.

В 1925 году произошло новое «национально-государственное размежевание». Теперь из Киргизской АССР и части Туркестанской была образована Казакская АССР, или Казакстан. Именно – Казакстан, так ее называли вплоть до 1936 года.

Расказачивание

Главным мотивом назвать так новую тюркскую национальную республику было стремление большевиков полностью стереть память о русских казаках. Это было продолжение всё той же политики расказачивания, начатой в январе 1919 года на Дону.

Но в середине 30-х годов, после укрепления власти Сталина, началось частичное возрождение русского казачества. Именно поэтому новоявленных «казаков», в силу особенностей произношения ими этого слова, переименовали на русском языке в казахов, а их республику – в Казахскую АССР (с 1936 года – ССР) или Казахстан.

Русские пришли на реку Урал раньше казахов

А теперь, самое главное – о землях. Большинство из них, населённых русскими и включённых ещё в 1920 году в Киргизскую АССР, осталось в новом Казахстане. Так что это были за территории?

Выше говорилось, что первой столицей Киргизской АССР стал Оренбург. С 1925 года, после образования Казакской АССР, её столицей оказалась Кзыл-Орда (прежний Форт-Перовск или Ак-Мечеть). А Оренбург стал губернским центром в составе РСФСР, и основная часть земель бывшего Оренбургского казачьего войска не вошла в состав Казакстана.

Но, тем не менее, в Казакстане/Казахстане остались:

— почти целиком земли Уральского казачьего войска с городом Уральск

— большая часть земель Сибирского казачьего войска с городами Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменогорск

— целиком Семиреченское казачье войско с городом Верный (Алма-Ата, с 1929 года – столица Казакстана).

Казахская националистическая историография утверждает, что все эти земли были искони казахскими, а русские явились здесь пришельцами, колонизаторами. Но это – нет так!

Только после ухода отсюда ногайцев, а затем калмыков, в середине 18-го века казахи придвинулись к реке Яик (Урал) и, с позволения русского правительства, частично переправились на её западный берег, образовав самый западный выступ нынешнего Казахстана. В это время по берегам Яика уже жили русские.

Поэтому очень хочется, чтобы хотя бы Казахстан не забыл, что стал таким большим, независимым и уверенным в себе не только благодаря своей давнишней победе над джунгарами!

А во многом – благодаря своему северо-западному соседу, раздававшему в свое время эти земли и города налево и направо – лишь бы всем народам, вошедшим в СССР, сделать приятное. Поэтому и находятся сейчас в пользовании других стран окрестности Балтики, которые купил Петр Первый у шведской королевы Ульрики Элеоноры за 2 миллиона рублей. До недавнего времени чужим был и Крым, завоеванный Екатериной II в противостоянии с турками. Не наши нынче западные казахские земли, которые кровью были выстраданы русскими казачьими отрядами…

Не забудь, Казахстан!

Спасибо за проявленный интерес к статье. Благодарю за лайки! Подписывайтесь, делитесь!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Деяния Никиты-чудотворца. Часть 1. Хрущёв и Казахстан

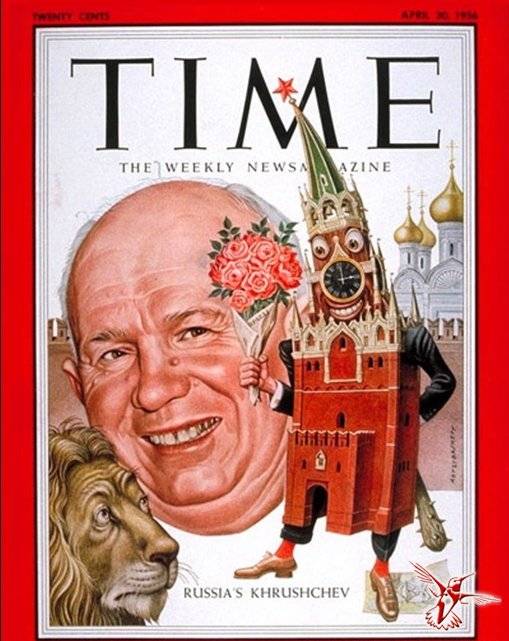

Какими только эпитетами и прозвищами не одарил советский народ Никиту Хрущёва, который неожиданно для многих сменил на посту лидера страны самого Иосифа Сталина. «Никита-чудотворец» в этом ряду – едва ли не самое ласковое, даже комплиментарное. Многие из его чудес, вроде «Царицы полей» кукурузы, полётов в космос или супербомбы («кузькиной матери») люди ещё помнят, а большинство забыли. Не так давно вспомнили Крым, щедро подаренный Хрущёвым хлопцам с Украины, но вряд ли знают о том, что совсем иного рода щедрость могла сильно урезать границы Казахстана – второй по площади после России союзной республики.

24 января 1959 года состоялось внеочередное закрытое совместное заседание президиума ЦК КПСС и коллегии Совета Министров СССР. На нём Никита Сергеевич Хрущёв, незадолго до этого, в конце марта 1958 г., сменивший маршала Н.А. Булганина на посту главы Совмина, заявил, что «границы между многими республиками и областями нерациональные». «Некоторые имеют огромные территории, а некоторые «ютятся» в узких границах. Нужно поскорее исправить эти диспропорции: работу эту мы уже начали, но продвигается она медленно». Вскоре начали готовить проект соответствующего постановления ЦК партии и союзного Совмина.

А ведь начиналось всё не только и не столько с передачи Крыма Украинской ССР начале 1954-го. В середине — второй половине 1950-х годов была учреждена Липецкая область, которую выкроили из территорий Тамбовской, Воронежской, Орловской и Рязанской областей. Потом была воссоздана Калмыцкая АССР, которой тут же передали ряд сопредельных районов Ростовской, Сталинградской областей, Ставрополья и волжский порт Бурунный в Астраханской области, который с 1961 года носит «национальное» имя Цаган-Аман.

Чуть позже ряд районов Смоленской, Брянской и Калининградской областей были с той же удивительной щедростью переданы соседним Белоруссии, Украине и Литве. Наконец, главная топливно-энергетическая база Московского угольного бассейна и, подчеркнём, всего нечернозёмного района Российской федерации – тогда ещё Сталиногорский район Подмосковья был передан Тульской области.

Но были и куда более крупные проекты. И начинаться всё должно было, вообще-то, с Казахстана – именно эту республику Хрущёв считал слишком большой по территории. Хрущёв не однажды восхищался зерновыми успехами Казахстана, достигнутыми в первые целинные годы. Республика получала высокие награды, а Хрущёв в своих выступлениях регулярно призывал учиться у казахстанских целинников.

Но со временем Никита Сергеевич стал опасаться многого другого, и не только уже сформированной «антипартийной группы» во главе с Молотовым, а чуть позже – колоссального авторитета маршала Жукова. Опасения первого секретаря ЦК крепли и в отношении того же Казахстана. И речь в данном случае шла вовсе не о национализме, логика была совсем иной — дескать, целинные рекорды слишком сильно укрепили авторитет руководства Казахстанской ССР.

Хотя в реальности на такие попытки пока не было и намёка, Хрущёв решил всё же заранее территориально «обкарнать» Казахстан. На то, что Казахстан «уж слишком большой по своей территории», Никита Сергеевич успел посетовать в феврале 1959 года в приватной беседе с тогдашним главой Азербайджана Дашдемиром Мустафаевым.

Впрочем, ещё осенью 1956 года Москва постановила передать Узбекистану обширный Бостандыкский район площадью около 420 тыс. га. Это был один из наиболее плодородных районов на юго-востоке Казахстана, но руководство республики предпочло лишь «мягко» оспаривать это решение. Похоже, в Казахстане решили избежать радикальных кадровых решений со стороны Хрущёва, который с этим, как известно, не задерживался. Но в 1965 году половина этой территории, по распоряжению уже нового, после Хрущёва, руководства СССР, была возвращена Казахстану.

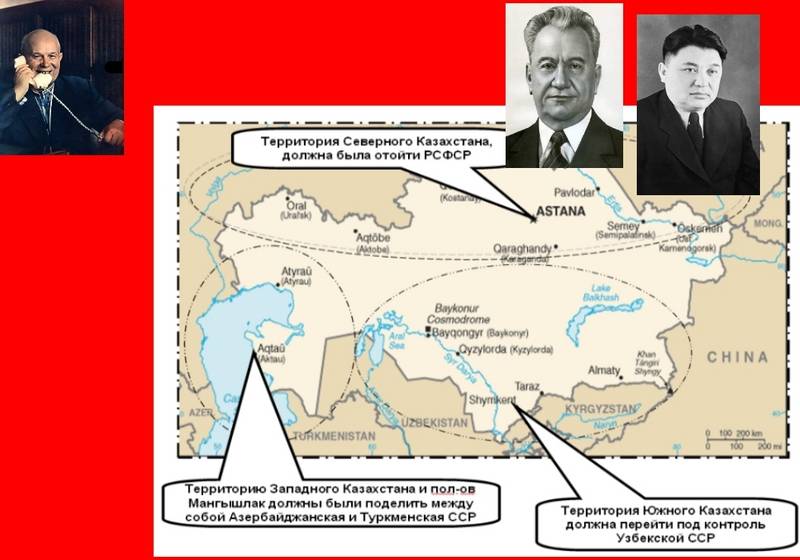

В сентябре 1960 года Хрущёв пригласил в Москву тогдашних казахстанских лидеров – секретаря республиканского ЦК партии Динмухамеда Кунаева и главу Совета Министров Жумабека Ташенева. Он заявил им, что наряду с созданием в том же году «Целинного края» в составе всех североказахстанских областей, надо бы подумать о передаче ряда других территорий Азербайджану и Туркмении.

Дескать, столь большая территория Казахстана, хотя под «Целинный край» уходила почти треть от неё, существенно замедляет её социально-экономическое освоение. «Целинный край», существовавший с декабря 1960 г. до октября 1965 г. включительно, был лишь формально в составе Казахстана, но фактически подчинялся руководству даже не РСФСР, а именно Союза ССР.

Д. Кунаев вместе с Ж. Ташеневым, как и можно было ожидать, выступили резко против. Но Кунаева удалось снять с должности только в 1962 году, а после отставки Хрущёва он снова возглавил Казахстанскую компартию. Кунаев, тем самым, получил своеобразный расчёт от Брежнева и его соратников за однозначную поддержку заговора против Хрущёва. Динмухамед Кунаев оставался первым секретарём ЦК компартии Казахстана вплоть до 1986 года, когда почти все те, кто когда-то «снимал» Хрущёва, уже успели уйти в мир иной.

Жумабека Ташенева удалили из центральных руководящих органов республики раньше – уже в 1961 году, но ему вернуться на высокие посты, после отставки Хрущёва, было не суждено. Историки из Казахстана убеждены, что в Кремле весьма опасались политически влиятельного тандема Кунаев — Ташенев.

В этой связи характерна информация национального портала по истории Казахстана «Алтынорда» от 14 июля 2014 г.: «Хрущёвым в то время овладела навязчивая идея – отрезать от Казахстана земли на севере, юге и западе и раздать их соседям. Пять северных хлебных областей должны были отойти к России, нефтяные месторождения Мангышлака — к Туркмении или Азербайджану, хлопковые районы — Узбекистану.

В Узбекистане не стеснялись в благодарностях Хрущёву. Третий слева — идеолог КПСС Михаил Суслов

На совещании партхозактива Казахской ССР в Акмолинске, ставшем впоследствии Акмолой, Хрущёв заявил: “Есть один безотлагательный вопрос – о площади земель в республике. С товарищем Кунаевым и руководителями областей (каких? — Прим. авт.) мы уже обменялись мнениями по этому поводу: они наше предложение поддерживают».

Последнее было откровенной, весьма характерной для хрущёвского стиля руководства, фальсификацией. При этом товарищ Хрущёв предупредил: «Если уж на то пошло, мы можем принять решение и без вашего согласия». Но за предложенное Хрущёвым на этом мероприятии проголосовали считанные делегаты: преобладающее большинство предпочло воздержаться.

А весной 1961 г. в казарме военного лагеря в Акмолинском крае «состоялось большое республиканское собрание, в основном, по тем же вопросам. Не давая никому сказать ни слова, Хрущёв обрушился на Кунаева. Чего только он не высказал в его адрес!» Но снова безрезультатно.

Наконец, в 1962 году в Москве заговорили о передаче полуострова Мангышлак (это почти 25% территории Казахстана) теперь уже Азербайджану. Идею подали из Баку, а обоснование стало то, что на Мангышлаке давно занимаются нефтяным промыслом. Руководство Казахстана поручило “отбиваться” республиканскому министру геологии Шахмардану Есенову.

Весь регион Мангышлак планировалось передать Туркменистану или поделить его между Азербайджаном и Туркменистаном. На юге — почти 45% территории Чимкентской области было передано Узбекистану (половина переданной территории возвращена Узбекистану в середине 60-х). Наконец, 4 североказахстанских целинных области в 1960 г. были провозглашены Целинным краем: его планировалось объявить под совместным управлением — кондоминиумом Казахстана и РСФСР

На совместном заседании Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР казахский министр смог доказать, что Казахстан может успешно решать не только сельскохозяйственные, но и индустриальные задачи. И заставил присутствующих согласиться с тем, что в республике есть квалифицированные специалисты, материальные ресурсы, большой опыт промышленной разработки месторождений полезных ископаемых.

При Хрущёве Алексей Николаевич Косыгин возглавлял российский Совмин, при Брежневе — уже союзный

После бурного обсуждения на сторону казахстанского министра неожиданно встал сам Алексей Косыгин. Идти против авторитетного председателя Совмина РСФСР никто не решился, и в итоге проект не состоялся. Вскоре Хрущёва отправили в отставку (октябрь 1964 г.), и сделали это, как известно, не руководящие работники Казахстана, а ближайшие сподвижники Никиты Сергеевича…

Весьма характерно и то, что именно в те годы в Китае стали выдвигаться территориальные претензии к Казахстану, впервые обозначенные в некоторых региональных китайских СМИ в 1963 году. Хорошо ещё, что китайское руководство сумело вовремя умерить свои аппетиты, и не вспомнило об этих претензиях в период серьёзного обострения отношений с СССР спустя всего несколько лет.

Что же касается проекта соответствующего совместного постановления ЦК партии и Союзного совмина о территориальных новациях внутри СССР, он был подготовлен с упоминанием всё тех же хрущёвских «идей». Они в первую очередь касались территорий Казахстана и ряда его соседей. Но поскольку те планы не удались, в Кремле, очевидно, решили-таки попридержать окончательный вариант того документа.

Мы уже отметили, что казахстанский проект наряду с подаренным Украине Крымом был отнюдь не единственным глобальным национально-территориальным проектом Хрущёва. Его новации прошли в Казахстане, казалось бы, только первую обкатку, в преддверии куда более значимых этнотерриториальных переделов. Если бы даже только немногое из предложенного когда-то Хрущёвым было осуществлено на практике, это могло бы впрямую угрожать всему Союзу ССР нарастающим обострением межнациональных отношений.

Не исключено, что и распад Союза мог случиться намного раньше. Судя по ряду признаков, Хрущёв и его «команда» всё же не могли этого не понимать, но это не мешало им продолжать реализацию своих сомнительных проектов. Похоже, Брежнев вместе с товарищами неплохо понимали, от какой «перспективы» они спасают великую державу.

Не только Крым. Как при Хрущёве меняли границы союзных республик

Смелость и решительность Ташенева подействовали на членов комиссии. 1 июня 1955 года комиссией было представлено в ЦК КПК следующее письмо-заключение: «Территория Бостандыкского района весьма благодатна для развития животноводства. Имеются все условия для производства строительных материалов, развития водных энергетических ресурсов, организации домов отдыха и санаториев работникам свинцовой, угольной промышленности и машиностроения. Учитывая все это, считаем передачу территории Бостандыкского района в ведение Узбекистана нецелесообразной».

Письмо специальной комиссии некоторое время оставалось без ответа. А потом прозвучал звонок сверху, означавший, что земельная тяжба должна быть решена в пользу Узбекистана. И в 1956 году огромные территории Бостандыкского района – 418 тысяч га с плодородной землей и многотысячными отарами овец (370 тысяч голов) отошли Узбекистану. Всем стало ясно, что за этим стоял Н.С. Хрущев. Отчуждение этих земель было тяжким, болезненным периодом для всего Казахстана.

Ответ Жумеке последовал тут же: «Никита Сергеевич, я не только против такого решения, но считаю, что сам этот вопрос даже на повестку дня ставить невозможно». Такого Хрущев не ожидал. Он побледнел, потом покраснел. Затем дал волю своему гневу: «Слушай, а ты кто такой, чтобы выступать против воли политического бюро?! Если уж на то пошло, мы можем принять решение и без Вашего согласия. Советский Союз — единая страна, а потому, кому и чью территорию отдавать, решит Верховный Совет СССР». Но Жумабек Ташенев был не из трусливого десятка. Не оробел перед державным гневом: «Если Верховный Совет начнет самолично вмешиваться в территориальный вопрос каждой республики, то надо отменить Конституцию СССР. Там ведь сказано, что каждая республика обладает правом собственности на свою исторически сложившуюся территорию. И если этот закон будет нарушен, то мы ведь вправе обратиться за справедливостью в международные правозащитные организации, не так ли?»

Мне пришлось долго уговаривать Хрущева, чтобы он дал согласие направить Ташенева на работу председателем Семипалатинского облисполкома, и такая договоренность была достигнута. Но от этого предложения Ташенев отказался и выехал в Москву, чтобы договориться о направлении его на более высокую должность. В Москве не согласились с его доводами, и в ответ на его заявление ЦК предложил направить Ташенева заместителем председателя Чимкентского облисполкома. Что и было сделано. К воспоминаниям Д.А. Кунаева остается добавить, что с поста Председателя Совмина Жумабек Ахметович на самом деле был освобожден из-за своего характера. Таких людей в высших эшелонах власти не терпели. Однако не будь его характера, остановившего намерение и волюнтаризм Н.С. Хрущева, возможно, не было бы сегодня суверенного Казахстана в нынешних границах.

Северокавказский передел. Россия до сих пор пожинает печальные плоды хрущевских территориально-административных реформ

Этот «великий передел» был начат еще во второй половине 1950-х. в связи с восстановлением ряда автономных республик и областей, упраздненных в середине 1940 гг. Но до сих пор складывается впечатление, что главной целью той реформы была все-таки не оптимизация административно-территориального обустройства столь значимого для страны региона. Так, в 1956-1963 гг. территорию Ставропольского края урезали почти на треть, в результате чего край был «отодвинут» от побережья Каспийского моря. Краснодарский край и Сталинградская область уменьшилась на 13-15%, а территория Астраханской области сократилась более чем на две трети.

Указы Президиума Верховного совета РСФСР в апреле 1962-го и в феврале-июне 1963-го окончательно определили межрайонные границы в северокавказских и нижневолжских нацавтономиях. Этими актами центральные власти закрепили принадлежность многих русских районов к тем же национальным автономиям. Но до того как эти республики (и другие административные образования) во второй половине 1940 гг. (Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Адыгея и др.) упразднили, в их составе этих районов не было.

В составе Дагестана, например, оказался обширный район, расположенный на побережье Каспия с преимущественно русским населением.

Прежде он частично входил в состав Ставрополья, Астраханской и Грозненской областей РСФСР: это прикаспийские Кизлярский и Тарумовский районы нынешнего Дагестана. А в состав Калмыкии были включены не только все прикаспийские районы Астраханской области, но и некоторые приволжские районы этой, а также Сталинградской области и Ставрополья.

Нечто подобное наблюдалось в начале-середине 1920 гг., когда, например, Петровск-порт стал Махачкалой (в честь дагестанского большевика); г. Каменномостский был переименован в Хаджох (на юге теперешней Адыгеи), г. Владикавказ – в Дзауджикау, г. Степной – в г. Элисту (Калмыкия); город-курорт Серноводск был передан Горской автономии (впоследствии Чечено-Ингушетии).

Тогда обширные исконно русские территории были включены в состав многих автономных, союзных республик, нацокругов и т.п.

А в 1930 – 1940 гг. лишь некоторые границы между автономиями и русскими областями/краями, как и некоторые названия городов и территорий, были восстановлены в прежнем «прочтении». В 1956-1963 гг. кампания 1920-х., хотя и в несколько меньшем масштабе, фактически повторилась.

Автор отнюдь не выступает за новый передел внутрироссийских границ, так как прекрасно понимает, к каким негативным последствиям это может привести. Тем не менее, следует подчеркнуть, что все прежние переделы, начиная с 1920 гг., ущемляли интересы в основном русских и русскоязычных, что и сегодня сказывается на социально-экономической ситуации в этих районах. А что касается непосредственно Северного Кавказа, то весьма благосклонное отношение «центра» к увеличению территории воссозданных нацавтономий позволило их руководству, что называется, диктовать политику в отношении всего Северного Кавказа.

По данным исследовательского Фонда «Кумыкский мир» (2012 г.), при передаче ряда территорий Дагестану «… мнение местного старожильческого русского населения не учитывалось, притом что оно составляло абсолютное большинство. А присоединение Кизлярщины мотивировалось тем, что нацменьшинства, которые даже не назывались конкретно, чувствуют себя там не очень комфортно, что… они органически чужды русским в плане духовной и материальной культуры…». Причем особо отмечено, что «включение в состав Дагестана Кизлярщины с русским населением, проживающим там с XVI века, было противоречивым историческим актом: так как расширение административных границ автономной республики в советское время было там воспринято как расширение границ этнических. Позднее, в результате заселения Кизлярщины переселенцами с гор, осложнились отношения между коренным населением и горцами. И эта проблема требует своего разрешения…»

Быстрый рост численности автохтонного населения с середины 1950-х в той же Чечено-Ингушетии, прежде всего, в Дагестане вскоре потребовал «дополнительных» территорий и в сопредельных регионах, особенно в Ставрополье.

По данным Майи Алиевой (г. Ставрополь), эксперта Центра миграционных исследований РФ, уже «в 1960-1970 годы активизировались миграции народов Дагестана на Ставрополье. Здесь дагестанцы переселялись в те районы, где овцеводство было основной специализацией. За счет этого в восточных районах края быстро росло число приезжих из соседнего Дагестана. Многодетные дагестанские семьи интенсивно обосновывались на новых местах, компактно концентрируясь в таких районах, как Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский, Туркменский» (восток и северо-восток Ставрополья в его новых, сокращенных, границах конца 1950 гг. – А. Б.).

Или вот такой характерный пример: 28 апреля 1962 г. к Майкопскому (столичному) району Адыгейской автономной области по распоряжению из Москвы была присоединена территория Тульского района Краснодарского края. Что увеличило территорию Адыгеи, расположенной внутри Краснодарского края, но автономной от него, почти наполовину.

Причем до 80% населения этого района и сегодня составляют русские (до середины 1960-х – почти 90%). Апелляции Краснодарской краевой администрации и местных жителей по поводу такого решения «центром» в расчет не принимались.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

5 января 1954 года. Заседание президиума ЦК КПСС — главного руководящего органа партии (до 1952-го и после 1966 года он больше известен нам под своим привычным названием — Политбюро). Обсуждается вопрос о будущем Крымской области РСФСР. Президиум ЦК КПСС принимает решение поручить президиуму Верховного Совета СССР издать указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

Но если бы читателю удалось пробраться через посты охраны КГБ СССР на то историческое заседание, он бы с удивлением заметил, что на заседании президиума ЦК КПСС председательствует не Хрущев, а совершенно другой человек.

. — председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков, преемник Сталина.

Для человека, который не разбирается в советской истории, это выглядит дико. Но так случалось неоднократно. Владимир Ленин не был первым или генеральным секретарем ЦК партии, но неизменно председательствовал на заседаниях политбюро, когда был здоров — потому что был председателем Совнаркома. А после смерти Ленина стал председательствовать… нет, не Сталин, а преемник Ленина на посту главы правительства Алексей Рыков.

Когда Сталину удалось избавиться от Рыкова и заменить его своим протеже Вячеславом Молотовым, тот продолжил ленинскую традицию. И только когда сам Сталин стал главой Совнаркома, он стал председательствовать на Политбюро. При этом пост генерального секретаря ЦК был фактически ликвидирован, Сталин стал «просто» одним из секретарей. Ему не нужна была высшая партийная должность после того, как он занял самый главный пост в высшей советской иерархии.

И поэтому совершенно естественно, что после смерти Сталина 5 марта 1953 года его преемник Маленков тоже стал председателем Совета Министров. Кстати, должности первого секретаря ЦК тогда просто не существовало. Ее придумали для Хрущева только в сентябре 1953 года.

И Никита Сергеевич стал готовиться к захвату власти. Однако для того, чтобы осуществить свои намерения, ему нужно было, во-первых, заменить Маленкова близким себе человеком (это произойдет только в феврале 1955 года, когда главой правительства станет Николай Булганин), а во-вторых — избавиться от сталинских соратников и самому стать главой Совета Министров (это случится только в феврале 1958 года).

А пока на дворе — январь 1954 года. Что означает новая должность Хрущева, мало кто понимает. Маленков — в зените карьеры и власти. Его портреты заменяют портреты Сталина или оказываются рядом с ними. Именно он воспринимается как новый вождь, лидер страны. Именно он принимает важнейшие решения.

И если вы откроете статью про Маленкова, например, в русскоязычной «Википедии», вы увидите, что среди этих решений — передача Крыма. Если же быть точным, то с чисто формальной точки зрения передачу Крыма инициировал коллективный орган – Президиум ЦК КПСС, на заседаниях которого в то время председательствовал Маленков. Что и видно из документов, опубликованных в «Российской газете».

Обычно приводят вот такую версию передачи Крыма. Даже в интервью «КП» Сергей Хрущев вот так описывал причину:

И вот для того, чтобы этого не возникало, появилась идея подчинить Крым Украине. Потому что передать большой кусок Украины РСФСР было невозможно.

Однако другие эксперт говорят, что все было намного глубже.

По воспоминаниям современников событий, идея о передаче Крыма Украине начала вызревать у Хрущева еще с тех пор, когда в 1944–1947 гг. он возглавлял Совет министров Украинской ССР, одновременно являясь и первым секретарём ЦК КП УССР. Шел 1944-й год, ещё продолжалась война. Хозяин СССР И.В. Сталин требовал от Хрущёва отправить из УССР в соседнюю республику 100 тысяч человек – они должны были помочь при восстановлении РСФСР. Но положение самой Украины было не менее, а даже более тяжёлым, так как во время Великой Отечественной войны практически на всей её территории велись разрушительные военные действия, и практически вся она побывала под вражеской оккупацией. Никита Хрущев был в ярости. «Украина сама вся разрушена, а нас ещё и обирают», – бушевал он. (Свидетелем негодования Хрущева в 1944 г. был руководитель советских профсоюзов Лаврентий Погребной. Несколько лет спустя он рассказал об этих событиях одному советскому писателю.)

Прямо противиться указанию Сталина Хрущёв не мог. Поэтому, возможно, уже тогда или немного позже у него родилась мысль о том, что достойной компенсацией за это сверхусилие могло бы стать значительное территориальное усиление Украины в составе СССР: конечно же, за счёт получательницы «братской украинской» помощи – Российской Федерации, к тому же самой богатой территориями. Даже одного беглого взгляда на карту Советского Союза было достаточно, чтобы увидеть наиболее вероятный вариант для этого: географически изолированный от остальной территории РСФСР, но находящийся в непосредственной близости от УССР и примыкающий к ней полуостров Крым. И будучи по природе своей волюнтаристом, он дал себе слово, что получит Крым, во что бы то не стало.

Но к непосредственному осуществлению этой своей идеи Хрущёв приступил позднее, в первой половине 50-х гг., а ещё точнее – начиная с1952 г., когда для партийной верхушки всё более очевидными становились признаки ограниченности в функциональной дееспособности И.В.Сталина. (Сталин объявил о том, что он собирается уйти в отставку на октябрьском пленуме ЦК1952 г., состоявшемся после завершения XIX съезда КПСС. Но уже с февраля1951 г. три члена Политбюро (Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.А. Булганин) получили право подписывать различные документы вместо Сталина, так как из-за снижения работоспособности, многие правительственные документы, по словам В.М.Молотова, он подолгу не подписывал.) Настоящая же возможность открылась только в связи с кончиной Сталина. Но возможно, что ещё одной значительной причиной активизации Хрущёва по этому вопросу именно в это время была также активность сторонников сталинской политики в отношении Крыма, которые выдвигали на передний план идеи, шедшие вразрез с хрущёвскими.

В любом случае Президиум ЦК КПСС не мог распоряжаться территориями, он был обязан делать это через решения Верховных советов России и Украины, а затем и СССР. Этого сделано не было. А сам по себе законодательный акт был принят вообще после того, как решение состоялось. Впопыхах это не сделали, а потом решили задним числом оформить. Это достаточное основание считать, что был нарушен закон, хотя в советский период на это все закрывали глаза. Передача Севастополя в состав Украины еще более сомнительна. Указом от 1948 года он был выделен в отдельный административно-хозяйственный центр. И этот указ при передаче Крыма никто даже не рассматривал! Над всем довлела печать воли Хрущева.

А вот еще интересный момент из интервью Сергея Хрущева:

masterok

masterok