какие зерновые выращивали хунну

Культура хуннов и Ноинулинские курганы.

// М.-Л.: 1962. 206 с.

Китайские хроники дают краткую, но яркую характеристику основных занятий хуннов эпохи Хань. «Обитая за северными пределами Китая, переходят со своим скотом с одних пастбищ на другие. Из домашнего скота содержат больше лоша-

дей, крупный и мелкий рогатый скот; частью разводят верблюдов, ослов, лошаков и лошадей лучших пород. Перекочёвывают с места на место, смотря по приволью в траве и воде. по обыкновению следуя за своим скотом, занимаются полевою охотою и тем пропитываются. Не имеют ни городов, ни осёдлости, ни земледелия, но у каждого есть отдельный участок земли». [1]

Из приведённой цитаты видно, что основным занятием хуннов было скотоводство. Оно в значительной мере определяло их подвижный образ жизни. Вековая борьба хуннов с соседними народностями в значительной мере определялась потребностью в расширении пастбищных угодий. При военных столкновениях лошади и овцы являлись основной добычей победителей. Гибель скота вследствие чрезмерных снегопадов, лишавших животных возможности добывать себе корм, или засух имела неизбежным следствием массовую смертность среди населения от голода и сопутствующих ему болезней.

В хозяйстве хуннов лошадь, вне всякого сомнения, играла первостепенную роль. Она была необходима не только как средство передвижения, но и для охраны стад, для облавных охот и военных предприятий. При экстенсивном скотоводческом хозяйстве, когда на зимнее время не заготовлялось корма для скота, лошадь имела ещё и то преимущество, что она могла тебеновать, т.е. в течение круглого года находиться на подножном корме.

Судя по костям, находимым в хуннских погребениях, лошади в массе были типичными монгольскими табунными. Небольшого роста, коренастые, грубого, но мускулистого сложения, с короткой и широкой мордой. Судя по изображениям таких лошадей (из Забайкалья и области Ордоса), их гривы подстригались, хвосты заплетались. Вместе с тем, у хуннов разводились лошади и «лучших пород» — высокорослые, легкоаллюрные, подобные тем, которые были обнаружены при раскопках могил вождей племён на Алтае. [2] Подобные лошади изображены на одной из тканей из Ноинулинских курганов (табл. LXIII). Такими, по-видимому, были те тысячелийные кони (современное значение ли равно 576 м), или аргамаки, о которых упоминают китайские исторические записки. Лошади хуннов были различных мастей: белые, серые, вороные и рыжие. Упоминаются также тёмно-серые и полосатые (чубарые).

Крупный рогатый скот хуннов состоял преимущественно из быков, но у них были и яки, или сарлыки. Кости быка, в значительном количестве обнаруженные в могилах, наибольшее сходство имеют с породами степных быков, в частности калмыцких. Костей и шерсти яков (Poephagus sp.) в хуннских погребениях пока не найдено, но одна из костей этого животного обнаружена на Иволгинском городище. К тому же изображения яков в ряде произведений искусства хуннов (табл. XXXVI, 3; XXXVII, 3) является подтверждением наличия в их стадах и яков.

При раскопках хуннских погребений кости барана (Ovis aries) находились так же часто, как и кости быка. Судя по войлочным и другим шерстяным изделиям, у хуннов, как и у племён Алтая скифского времени, одновременно разводились как грубошёрстные, так и весьма тонкорунные овцы, тонина пуха которых достигала 10 микрон в диаметре.

В могилах Ильмовой пади были обнаружены кости и обыкновенной козы (Capra hircus).

Сообщения китайских исторических записок о том, что у хуннов имелись верблюды, подтверждаются находками костей верблюда (Camelus bactrianus domesticus) в одном из Ноинулинских погребений (курган № 23) и на Иволгинском городище.

В трёх погребениях Ильмовой пади обнаружены черепа собак (Canis familiaris). Их порода оказалась обычной для степных собак, с довольно короткой мордой, близкой к современным монгольским собакам. Кости двенадцати особей взрослых собак найдены и на Иволгинском городище. Две из них типа овчарки.

Пребывание на подножном корме скота в течение круглого года обусловило пастбищно-кочевое хозяйство, но эти перекочёвки не носили беспорядочного характера. Каждый род передвигался со своими стадами на строго определённой территории, находящейся в ведении его главы.

Климатические условия на территории обитания хуннов в рассматриваемое время были примерно те же, что и в наше время, — характеризовались сравнительно небольшими осадками и континентальностью. Поэтому бывали засухи в течение нескольких лет подряд. В Хоуханьшу особо отмечается год, когда в земле хуннов из-за засухи и налёта саранчи земля на несколько тысяч ли лежала голая, деревья и травы посохли; в результате наступил голод, при котором погибла бóльшая половина населения. [3] Всё же при большей по сравнению с современной нам увлажнённостью Монголии на рубеже н.э. хозяйство хуннов больше страдало от обильных зимних снегопадов, при которых пасущийся скот не мог добыть себе пищи.

Несмотря на то, что в рассматриваемую эпоху скотоводство было ведущей формой хозяйства хуннов, весьма существенную роль в их быту имела и охота, особенно облавная, которую неправильно было бы рассматривать только как подсобное занятие. Предки хуннов, вне сомнения, были охотничьими племенами, и заниматься скотоводством они начали только в течение первого тысячелетия до н.э. или немного раньше. Охота не утратила своего экономического значения и в эпоху Хань. Не случайно в Шицзи сообщается: «Мальчик, как скоро может верхом сидеть на баране, стреляет из лука пташек и зверьков; а несколько подросши стреляет лисиц и зайцев». [4]

Помимо лисиц и зайцев, судя по находимым костям в погребениях Забайкалья и на городищах, промысловыми животными хуннов были: благородный олень, лось, горный баран, антилопа, косуля, кабан. Добывались также соболи, мехами которых были украшены одежды, найденные в шестом Ноинулинском кургане. Из птиц при раскопках найдены кости глухаря.

Основными охотничьими орудиями были лук со стрелами и копьё или рогатина. Судя по находкам в курганах, в том числе и Ноинулинских, у хуннов были сложные луки до 140 см длиною [5] и укреплённые семью роговыми накладками: четырьмя концевыми и тремя срединными. Накладки концевые имели слегка изогнутую форму с вырезом для тетивы лука (табл. IV, 3, 4). Срединных накладок было три: одна верхняя была дугообразной формы (табл. IV, 2) и две боковые в виде длинных пластин (табл. IV, 1). Дугообразно изогнутые луки имели наибольший изгиб посередине и слегка отогнутые кверху концы, как это видно на концевых накладках. Вследствие сильной изогнутости луков при стрельбе тетива не касалась кисти левой руки, держащей лук. Поэтому у хуннов не было особых защитных приспособлений, повязывающихся на мыщелке левой руки.

Древки стрел изготовлялись из берёзового дерева, оперялись орлиными хвостовыми перьями и имели костяные или железные наконечники (табл. IV, 5-8). В Ноинулинском кургане № 6 было найдено оперение древка стрелы длиною 11.5 см с обрезанным наружным краем пера так, что посредине его ширина была около 1 см, к концам же сводилась на нет. Отказ одного из хуннских шаньюев (Учжулю-жоди) уступить Китаю определённый участок земли мотивировался

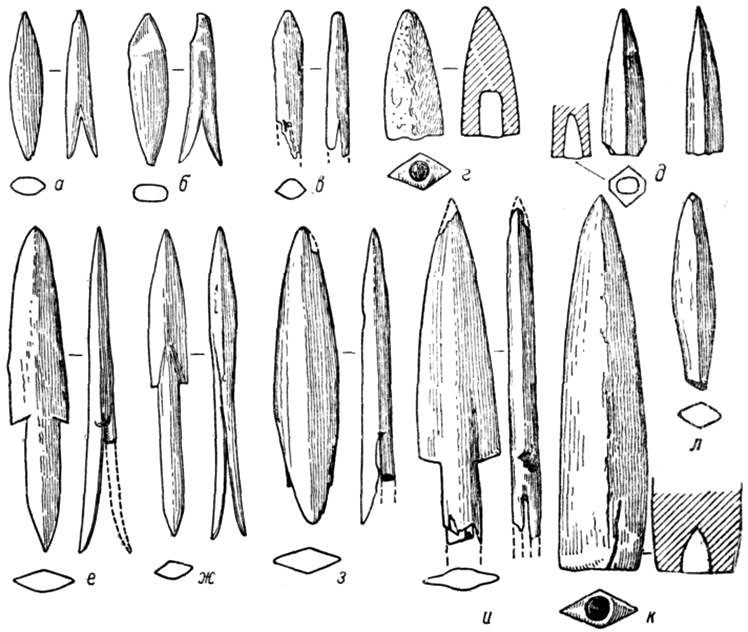

тем, что «на этом клине растёт очень хороший лес, годный на древки для стрел, и водятся орлы, коих перья употребляются на опушку стрел». [6] Хотя железными наконечниками оснащались главным образом боевые стрелы, возможно, они имелись и у стрел охотничьих. Охотничьи стрелы оснащались костяными наконечниками самых разнообразных форм: черенковыми с копьевидным остриём (табл. IV, 5; рис. 22, и), копьевидными с расщеплённым черенком (табл. IV, 6; рис. 22, е, ж), в котором укреплялся заострённый конец древка; наконечниками в форме ивового листа с таким же вильчатым основанием (рис. 22, а,

Рис. 22. Костяные и роговые наконечники стрел. Иволгинское городище (1/2 нат. вел.). а, б, в, г — в форме ивового листа с расщеплённым череном; е, ж — копьевидные с таким же череном; г, д, к — треугольные со спрятанной втулкой; и — черенковый с копьевидным остриём; л — лавролистный, ромбический в сечении.

(Открыть Рис. 22 в новом окне)

б, з); треугольными втульчатыми со срезанным основанием (рис. 22, г, д, к) и другими, в том числе тупыми наконечниками (табл. IV, 12), употреблявшимися для охоты на пушного зверя.

Выше уже отмечалось, что хунны во время приволья, т.е. в летнее время, «по обыкновению следуя за своим скотом, занимаются полевою охотою». [7] «Осенью, как лошади разжиреют, все съезжаются обходить лес». [8]

О грандиозных облавных охотах хуннов, в которых принимали участие десятки тысяч конницы, имеются неоднократные упоминания в китайских источниках. Имелись, по-видимому, и специальные охотничьи заповедники. О хребте Инь-Шань читаем в Цяньханьшу: «Сии горы привольны лесом и травою, изобилуют птицею и зверем. Модэ шаньюй, утвердившись в сих горах, заготовил луки и стрелы и отсюда производил набеги. Это был зверинец его». [9]

Чтобы составить представление о том, какое значение в жизни хуннов имели облавные охоты и какова была их организация, достаточно вкратце познакомиться с облавными охотами китайских императоров позднейшего времени и древними так называемыми Зэгэтэ-аба бурит, как они описаны Д.А. Клеменцом и М.Н. Хаигаловым. [10]

Например, на облавы Чингисхана собирались люди со всей Монголии. Во время облавы все были на военном положении. За оплошность, не говоря уже об ослушании, полагалось строгое наказание. Облавщики, кроме мяса, при дележе добычи получали звериные кожи и рога, которые были необходимы для изготовления луков.

У бурят начальниками, управляющими облавщиками, первоначально были, по всей вероятности, люди, отличившиеся во время охоты на зверей храбростью и распорядительностью. Позднее ими, по сохранившимся сказаниям, были шаманы.

Участники облав делились на три класса: начальники — шаманы. Все они были хорошо вооружены и на конях. Помимо главного начальника, были начальники правого и левого крыла. Простыми рядовыми облавщиками были и богатые, также хорошо вооружённые и на конях, и бедные, среди которых были и пешие.

Наконец, имелись и пешие рабы. Пешие рабы таскали на себе на стоянки туши убитых животных, снимали с них кожи, разрезали по частям и сортировали мясо. Они же на месте облав строили балаганы, добывали огонь и доставляли топливо. Женщины и девушки также принимали участие в облаве и получали свою долю из добычи, как и мужчины.

Для облав в первобытном лесу и в горах необходимы были хорошая ориентировка на местности и особая выучка. При постоянном упражнении молодёжь приучалась действовать правильно и быстро, не путаться в глухом лесу, что было важным условием успешной охоты.

Лето было неблагоприятным временем года для облавных охот — мешали непроходимые топкие места: болота, реки и ручьи. Облавные охоты начинались поздней осенью, с наступившими морозами. В холодное время лучше сохранялось мясо и шкуры были лучшего качества.

Дисциплина, сноровка и смелость были необходимы во время охоты, так как приходилось иметь дело с опасными и крупными зверями: медведями, тиграми, кабанами, росомахами, рысями и волками, которые задирали коней и самих облавщиков. Для лошадей особенно опасны были кабаны.

Оружие состояло из лука со стрелами, меча, ножа и рогатины.

На месте облавы облавщики разделялись на два равных по числу охотников крыла с начальником во главе каждого крыла. В средине шёл главный начальник

облавы. Перед выступлением начальники крыльев сговаривались, какой круг должна охватить облава, в каком месте крылья должны сомкнуться, где облавщики должны двигаться быстрее, где медленнее. По данному сигналу начальники крыльев двигались вперёд, описывая полукруг, а за ними рядовые облавщики на определённом расстоянии друг от друга. В то время как главный начальник облавы медленно двигался вперёд, крылья постепенно удалялись друг от друга и, дойдя до заранее намеченных мест, начинали сходиться, чтобы замкнуть круг. Как только круг замыкался, начинали постепенно его суживать, передавая по цепи распоряжения начальников, сначала тихо, а затем всё громче и громче, следя за тем, чтобы обложенные звери не выходили из круга. Наконец, главный начальник пускал свою лошадь рысью и давал громкий сигнал, который так же громко передавался по кругу. С этого момента начиналась настоящая облава.

Звери, охваченные кругом цепью облавщиков, начинали бросаться во все стороны, ища выхода из круга. Если облавщики замечали, что в круг попали крупные и опасные звери, а именно: медведи, сохатые, изюбры, кабаны, рыси и т.п., то они быстро спешивались и, образовав плотный круг, держали наготове рогатины. Если облавщиков было много, то за первым устанавливался второй круг, а иногда и третий. Сильные и смелые облавщики выходили с рогатинами на крупных зверей, на которых нападали артелями. Мелких зверей, таких, как волков, лисиц, зайцев и прочих, убивали стрелами из луков.

Подготовка к облавным охотам производилась в летнее время. Лошади объезжались для верховой езды и уже усмирённые приучались перескакивать через колоды, свалившиеся в лесу деревья и другие препятствия. Хорошей выучкой лошадей в значительной мере определялся успех облавной охоты.

Во время летних стоянок на открытых местах производилось обучение облавщиков под наблюдением опытных начальников. Их приучали двигаться стройно, быстро, не спутывая и не разрывая цепи. Эти учения имели очень важное значение, так как хороший лов зверей зависел от удачного, стройного и быстрого действия облавщиков. Тогда же обучали молодёжь и военным тактическим приёмам на случай нападения на враждебные племена.

Значение, какое для хуннов имели облавные охоты как в их хозяйстве, так и в военном отношении, подчёркивается рядом замечаний китайских источников. Так, Увей шаньюй, не расположенный «к произведению набегов на границы Китая. дал льготу ратникам, отдых лошадям, занимался звериною охотою», [11] очевидно без каких бы то ни было агрессивных намерений. Имеются и другие сообщения. Во времена правления Хуанди шаньюя «несколько десятков тысяч конницы занимались охотою близ границы, нападали на пограничные посты и уводили чиновников и народ в плен», [12] а при Хюйлю шаньюе восточный великий Цзюйкюй просил, «чтобы ему и Хулуцю-князю, каждому с 10 000 конницы, произвести облаву подле китайской границы, и будто бы нечаянно встретиться вместе, вступить в пределы Китая». [13]

Если для монголов и позднее для бурят облавные охоты имели существенное хозяйственное значение, то тем бóльшую роль они должны были играть в хозяйстве хуннов.

Китайские источники неоднократно отмечают, что после истребления зверя и птицы хунны покидали целые территории.

Занимались ли хунны и в какой степени земледелием, вопрос этот неоднократно ставился в литературе о хуннах.

В могилах Ильмовой пади, Ноин-Улы и на Иволгинском городище найдены были семена проса. Как сообщает Бичурин, Шы-гу писал: «В северных странах

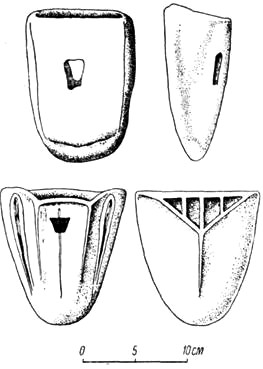

Рис. 23. Чугунные сошники. Иволгинское городище.

(Открыть Рис. 23 в новом окне)

стужа рано настает; и хотя не удобно сеять просо, но в земле хуннов сеяли». [14] О занятиях в стране хуннов земледелием сообщается в Шицзи (под 89 и 66 гг. до н.э.) и в Хоуханьшу (10 г. н.э.). О восточных соседях хуннов, об ухуаньцах, там же сказано, что в их землях «почва хороша для посева неклейкого проса и дун-цян. Дун-цян походит на растения пхын-цяо, а зёрна сходны с просом». [15]

Несомненным доказательством занятия в стране хуннов земледелием и притом плужным являются сошники, найденные на Иволгинском городище и в других пунктах Забайкалья, детально изученные А.В. Давыдовой и В.П. Шиловым. [16]

Сошники эти сравнительно небольшой величины (длина около 11 см, ширина 8 см) и отлиты из чугуна. Гладкая задняя сторона немного шире передней. В поперечном сечении сошники имеют форму, близкую к трапеции. Рабочий их кран имеет круглое очертание (рис. 23). Для закрепления при помощи чеки сошника на колодке полоза плуга в нём имеются треугольные отверстия. Помимо сошников с гладкою передней поверхностью, имелись сошники с валиками как продольной, так и треугольной формы с продольными валиками внутри треугольников.

Судя по малым размерам сошников, как справедливо предполагают А.В. Давыдова и В.П. Шилов, плуги в стране хуннов были небольшие деревянные, и земля вспахивалась на небольшую глубину.

Несмотря на находки зёрен проса в хуннских могилах, на свидетельство китайских источников о посевах в стране хуннов проса и на находки сошников на хуннских городищах, земледелие у них вследствие природных условий занятой ими территории не могло иметь сколько-нибудь существенного значения в их хозяйстве. Во всяком случае, потребность в просе значительно превышала возможности его возделывания, и хунны как просо, так и рис в основном получали из Китая.

Весьма вероятно, что и посевами на хуннских землях занимались преимущественно пленные китайцы и перебежчики из Китая.

Основной пищей хуннов было мясо и молочные продукты. «Начиная с владетелей, все питаются мясом домашнего скота», — читаем в Шицзи. [17] Судя по остаткам пищи в погребениях, хунны питались главным образом мясом крупного и мелкого домашнего рогатого скота. Весьма существенную роль в пищевом рационе, о чём неоднократно упоминают китайские источники, были сыр и молоко. При раскопках найдены специальные сосуды с отверстиями в дне для отцеживания творога. С этими сосудами мы познакомимся в дальнейшем.

Помимо молока рогатого скота, хунны, вероятно, пили и кумыс. Об ухуаньцах, которые некогда составляли с хуннами «один Дом», китайцы сообщают, что «они пьют кумыс». [18]

На Иволгинском городище были обнаружены каменные зернотёрки, откуда можно заключить, что просо перед употреблением размалывалось и, по всей вероятности, поджаривалось. Во всяком случае, просо скорее было приправой, а не основным продуктом питания хуннов.

Из растительной пищи в какой-то мере хунны питались и рисом. Китайские источники неоднократно упоминают о посылках китайскими императорами хуннским шаньюям «на поддержание» проса, риса и высушенного, варёного риса. Просо посылалось значительными партиями — от 20 000 до 34 000 ху, и до 50 000 ху риса (современное значение ху равно 51.77 литра). Любопытно, что хунны, подобно китайцам, ели рис с помощью костяных палочек. Такие палочки неоднократно были находимы в хуннских погребениях (табл. VIII, 2-4). Из риса, подобно китайцам, хунны могли приготовлять и вино. На это указывают найденные как в Ноинулинских курганах, так и на Иволгинском городище огромные глиняные сосуды (табл. XXV, 14; рис. 51, к) с отверстием у дна, подобные тем, какими китайцы пользовались при приготовлении рисовой водки.

Хозяйство и общественная жизнь хуннов

2. Хозяйство и общественная жизнь хуннов

Кочевая жизнь. Хунны, как повествуют китайские историки, занимались кочевым скотоводством. Необозримые просторы Центральной Азии были наиболее благодатными пастбищами для скота. Хунны меняли пастбища в горизонтальном направлении, точнее говоря, являлись кочевниками, перемещающимися из одного места на другое по равнине (сравните, кыргызы, жившие в горных местностях, летом поднимались на джайлоо, поздней осенью спускались на зимовку, т. е. перемещались в вертикальном направлении — из долин в горы и обратно).

Особое значение для хуннов имело коневодство. Лошади являлись не просто рабочим скотом, но и были неоценимы в военных действиях и на охоте. Ценным питательным продуктом было их мясо и кумыс. Для хуннов, которые перемещались вдоль и поперёк по таким пустыням, как Алашань и Гоби, огромную помощь в качестве рабочего скота оказывали также и верблюды. Как и другие кочевники, хунны разводили овец, коз, яков и коров.

Общество. Основу общества хуннов составляли роды и объединяющие их племена. Расселялись роды там, где были удобные пастбища. Судя по китайским источникам, поселения хуннов назывались «було» (его можно сравнить с кыргызским словом «бюлё» («семья»)). Родственные племена хуннов располагали свои поселения близко друг к другу, образуя сообщества. У этих племен общими были не только их происхождение, но и обряды и обычаи, религиозные понятия и представления, язык. К сохранению обычаев и верований, отличающих одно племя от другого, стремилась и знать, и простые кочевники, воспитанные на преклонении перед традициями.

Общественный строй. В конце III в. до н. э. происходят большие изменения в хуннском обществе. Сохранив многие традиции первобытнообщинного строя, хунны сумели приспособить их к изменившимся условиям жизни.

Например, хунны сохранили деление по родам. Но теперь уже было четыре рода, выделявшихся своим аристократизмом и политическим влиянием. Эти роды во времена Модэ-шаньюя китайские источники называли хойанъ, лань, сюйбу. Сам шаньюй мог быть только выходцем из рода люанъди. Из трех других аристократических родов он мог брать себе жен.

Постепенно у хуннов формируется наследственная знать, которая теперь держит в своих руках богатство и власть, а в III в. до н.э. возникает и государство.

Управление государством хуннов. Китайские источники свидетельствуют, что хунны подразделялись на две части: правое крыло и левое крыло.

Во главе государства стоял шаньюй. Первоначально его избирали старейшины знатнейших родов, впоследствии власть шаньюя стала наследственной. Шаньюй руководил войском во время войн, определял внешнюю политику государства, а также выполнял обязанности верховного жреца: каждый год приносил жертву Тенгри (Небу) и дважды в день совершал официальные поклонения Солнцу и Луне.

До эпохи Модэ правитель племенного союза хуннов носил только титул шаньюй. Судя по записям Сыма Цяня, слово «шаньюй» означало «величавый», или, точнее, «величавый, как Небо».

С возникновением крупной державы, желая подчеркнуть свою самодержавную власть, правитель хуннов прибавил к этому титулу дополнительный эпитет — «Дух, одарённый небом». А в письмах Модэ и его сына Лаошань-шаньюя к китайскому императору даются такие титулы: «Великий шаньюй хуннов, ниспосланный небом. » (Модэ), «Рождённый Небом и Землёй, великий шаньюй хуннов, ниспосланный Солнцем и Луной» (Лаошань).

Здесь китайское словосочетание «Ниспосланный Небом» является дословным переводом термина «Дух Всевышнего». Потому у тюрок, в том числе у кыргызов, небо называли «Кёк», а его хозяина — «Тенир», «Тенгри». Слова «Кёк» и «Тенир» использовались как синонимы.

Императорский титул хуннов «шаньюй — дух Всевышнего» был унаследован тюрками: они называли своего хана «каганом, сотворённым Всевышним».

Начиная с эпохи Модэ, личная власть шаньюя приблизилась к абсолютной. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что шаньюй, несчитаясь с мнением Совета старейшин, принял решение об ответе на ультиматум дунху. А вот когда власть шаньюя слабела, то возрастала роль решений Совета старейшин и другой аристократии.

Управлять государством шаньюю помогали 24 человека — старейшины родов и правители областей. Каждый из них имел титул, который передавался по наследству внутри рода. Так, важнейшим титулом был «чжуки-князь»: его обычно носил наследник престола. Поскольку он предводительствовал левым крылом (восточным) то можно сделать вывод, что именно племена восточного крыла играли важнейшую роль в политической истории хуннов. Затем шли «лули-князь», «великий военачальник», «великий дувей», «великий данху». Все они были представителями рода шаньюя и имели свои дружины по 10 тысяч человек.

Как записал китайский историк Фань Е, самые могущественные и авторитетные четыре вельможи (по двое из левого и правого крыла) носили звание «четыре рога» (На востоке «рог» всегда считался признаком счастливой судьбы. Не случайно в историю восточных народов Александр Македонский вошел с прозвищем «Зу-л-Карнайн» — «Двурогий», т.е. «Счастливейший»).

Кроме вельмож, в управлении государством участвовала родовая знать и чиновники, назначаемые центральной властью.

Такой порядок управления государством унаследовали и более поздние тюркские кочевые державы.

Собственность на землю. Современники писали, что каждый хунн, «обладая отдельным отрезком земли, перекочёвывал с одного места на другое, выбирая богатое травой и водой пастбище». Личной собственности на землю, конечно же, не было ни в империи хуннов, ни в более поздних тюрко-монгольских кочевых государствах.

Но и общественная (родовая и племенная) собственность на землю, начиная с Модэ-шаньюя, практически исчезает: с этих пор земля является государственной собственностью. Слова Модэ-шаньюя «Земля — основа государства» стали важнейшим принципом отношения к земле и у хуннов, и у их исторических наследников — кочевых центральноазиатских тюркских народов.

Как глава государства, шаньюй раздавал право управления отдельными землями своим сыновьям, родственникам, доверенным лицам, знати могущественных родов. А они, в свою очередь, раздавали эти владения небольшими частями уже местной знати, которая делила свои участки на еще более мелкие части и раздавала их своим подчиненным. И, наконец, простым кочевникам доставалось в наследство только право перекочёвки с одного пастбища на другое. Такой системы использования пастбищ кочевые державы придерживались веками.

Хунны и закон. Правила общественной жизни древних хуннов переходили из поколения в поколение и основывались на адате — обычае, обычном праве. Для китайцев «их законы казались простыми и легко выполнимыми». Лица, совершившие тяжкие преступления, карались смертной казнью. За мелкие преступления выжигали клеймо на лицах. Судьба тех, кто был осуждён, решалась в течение десяти дней.Вместе с вором наказывалась вся его семья, их семейное имущество конфисковывалось.

В эпоху усиления власти шаньюя появились законы, защищавшие государственные интересы. Например, те, кто нарушал воинскую дисциплину, опаздывал к началу военных действий, или совершал другие поступки, направленные против интересов государства хуннов, наказывались смертной казнью.

Хунны преимущественно жили в юртах. Эти юрты, напоминавшие своей формой перевёрнутую вверх дном пиалу, были очень удобны при перекочёвке с одного пастбища на другое.

Но, занимая огромные территории, хунны включили в свой состав племена и народности, проживающие в разных природных условиях. Поэтому часть хуннского населения проживала в землянках и домах, сделанных из брёвен.

Сами хунны, являющиеся представителями кочевой цивилизации Центральной Азии, также постепенно начали осваивать традицию строительства домов и городов.

Древние хунны хорошо усвоили гончарное дело. Гончарные изделия — посуда для хранения зерна, воды, молока, кумыса, блюда, глиняные горшки, корчаги — лепились не только вручную, но и изготавливались на гончарном круге.

В ремесле хуннов особое место занимало ювелирное дело. Они умели оправлять драгоценные камни в золото и серебро, в совершенстве освоили чеканку, могли выгравировать рисунок или орнамент на серебряной поверхности.

Под влиянием оседлых соседних племён у хуннов получило развитие местах, они брались за соху, выращивали зерно. Ручные каменные зернотёрки, глиняные сосуды для хранения зерна, зубья сохи этой эпохи свидетельствуют о том, что земледелие получило развитие в империи хуннов.

Начиная с эпохи хуннов, определённая часть тюрских народов стала земледелие. Для работы на полях использовались пленные или же те, кто добровольно поселился во владения хуннов. Также некоторая часть хуннов вела полуосёдлый образ жизни. Живя в удобных для земледелия сочетать кочевое скотоводство и земледелие.

Религиозные поверья и представления. Хунны поклонялись синему Небу. Слово «Тенир» («Всевышний»), означающее «Небо», было унаследовано кыргызами от хуннов. Слово «Тенир» в одно и то же время означало и небо, и его духа-хозяина. Считали, что Тенир может вмешаться не только в судьбу отдельно взятого человека, но и в судьбу всего государства, может ниспослать благоденствие, а может и наказать. Выражение «Пусть поможет Всевышний!» («Тенир жалгасын») до сих пор употребляют верующие кыргызы.

Наряду с Небом хунны поклонялись и другим богам — Солнцу, Луне, сзвёздам, Земле — очагу жизни, духам предков. Хунны верили в уществование загробного мира. Во время общего курултая высшей знати хунны приносили жертвы богам. И шаньюй ежедневно поклонялся Солнцу и Луне.

Внутрисемейные отношения. Мужчина был хозяином семьи, семья имела патриархальный характер. Слова мужа и отца были законом для жены и детей. Как видно на примере Тумен-шаньюя, те, кто был богат и знатен, обладали правом иметь две и более жены. По обычаю, наследником шаньюя назначался старший из его сыновей.

Если умирал старший брат, то на его вдове женился младший брат, это было незыблемым обычаем. Делалось это для того, чтобы сохранить в роду детей и богатства (не отдавать приданое вдовы ее роду). Ведь жену можно было взять только из другого рода или племени.

Семейные отношения в эпоху хуннов, как и ряд других явлений общественной жизни, оставили свой след в истории многих тюркских народов.

Государство хуннов занимало обширное пространство от Северного Китая до центрального Тянь-Шаня; имело хорошо продуманную систему управления; в его состав входили многочисленные народы и племена, которые получили, находясь в составе хуннской державы, первые уроки государственной жизни, использовав их впоследствии, при создании собственных государств.