какие животные не дышат кислородом

Немецкие ученые создали не нуждающееся в дыхании живое существо

Исследователи научились поддерживать работу мозга с помощью свойственного только растениям фотосинтеза. Это может привести к созданию технологии альтернативного дыхания.

Фото: depositphotos / ezumeimages

Немецкие ученые создали живое существо, которое способно вырабатывать кислород при его полном отсутствии в окружающей среде. Это открытие может стать первым шагом к созданию технологии альтернативного дыхания. Исследователи смогли использовать свойственный только растениям фотосинтез для поддержания работы мозга.

Ученые вводили с помощью инъекций цианобактерии или сине-зеленые водоросли головастикам гладкой шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), после чего перекрывали доступ кислорода, принудительно прекращая мозговую активность. Эта активность восстанавливалась под воздействием света, так как микроорганизмы начинали производить кислород. При выключении света нейроны мозга вновь замирали.

Существо, получившееся при условном скрещивании водоросли и лягушки, теоретически могло бы буквально «дышать» кислородом под водой и при этом не дышать вовсе. Однако, полагают ученые, до создания полноценного животного с функцией фотосинтеза еще далеко. Помимо прочего оно должно уметь контролировать уровень вырабатываемого кислорода, ведь его избыток так же опасен, как и гипоксия. Не говоря уже о том, как вывести водорослевое чудовище Франкенштейна из лаборатории и сделать его самостоятельным.

Немецкие авторы исследования отметили, что результаты их работы в будущем могут помочь в лечении дыхательных патологий с помощью природных ресурсов. Свое заключение они опубликовали на портале iScience.

Единственные живые существа, которым не нужен кислород

Одной из функций ДНК, как митохондриальной, так и обычной, является управление клеткой в плане производства тех или иных протеинов. И отсутствие мтДНК у нашего паразита означает невыдачу «инструкций» по созданию белков, необходимых для превращения кислорода в энергию. Учёных заинтриговал этот невиданный ранее феномен, поэтому они решили рассмотреть обычную ДНК Henneguya salminicola. В частности, исследователи попытались найти гены, которые отвечают за указанную трансформацию. Они там обнаружились, только если у других миксоспоридий их количество колеблется от 19 до 25, здесь их оказалось всего 7.

Почему эти паразиты решили полностью отказаться от того, чем пользуются все остальные живые существа нашей планеты? Возможно, ответ стоит искать в том факте, что внутри лосося, семги или горбуши кислорода по умолчанию не очень-то и много. Видимо, им пришлось искать способы получения энергии с помощью менее эффективных средств, в частности, посредством расщепления сахаров. Эта способность есть практически у всех существ на планете, однако она даёт гораздо меньше жизненных сил, чем кислород. А если гены не используются в течение многих поколений, они иногда просто теряются. То есть в случае с Henneguya salminicola утрата митохондриальной ДНК вполне может быть эволюционной адаптацией. Для сохранения генов тоже требуется энергия. Существо со столь крошечным геномом, как H. salminicola, избавившись от «мусорной» ДНК, получило бы эволюционное преимущество, оптимизировав работу своего организма. Также нечто подобное могло произойти и по счастливой случайности.

По мнению учёных, совершённое ими открытие может принести и практическую пользу. Если выяснится, что паразит представляет серьёзную угрозу для лососевых рыб, вкус которых ценят гурманы во всём мире, понимание того, что Henneguya salminicola не используют кислород, может привести к созданию эффективных средств борьбы с этими миксоспоридиями. И тогда, вероятно, хитрый эволюционный трюк превратится в ахиллесову пяту. Паразитов ведь действительно никто не любит. От них стараются избавиться, даже если они единственные в своём роде.

«Легкие» планеты находятся в океане

Существует мнение, что «легкими планеты» являются леса, поскольку считается, что именно они — основные поставщики кислорода в атмосферу. Однако на самом деле это не так. Главные производители кислорода живут в океане. Этих малышей невозможно увидеть без помощи микроскопа. Но все живые организмы Земли зависят от их жизнедеятельности.

Никто не спорит, что леса, конечно же, надо сохранять и оберегать. Однако вовсе не из-за того, что они являются этими пресловутыми «легкими». Потому что на самом деле их вклад в обогащение нашей атмосферы кислородом практически равен нулю.

Никто не будет отрицать тот факт, что кислородную атмосферу Земли создали и продолжают поддерживать именно растения. Это случилось потому, что они научились создавать органические вещества из неорганических, используя при этом энергию солнечного света (как мы помним из школьного курса биологии, подобный процесс называется фотосинтез). В результате этого процесса листья растений выделяют свободный кислород как побочный продукт производства. Этот необходимый нам газ поднимается в атмосферу и потом равномерно распределяется по ней.

Ежегодно выбрасывается в атмосферу около 145 млрд тонн кислорода

По данным различных институтов, таким образом, на нашей планете ежегодно выбрасывается в атмосферу около 145 млрд тонн кислорода. При этом большая часть его расходуется, как это не удивительно, вовсе не на дыхание обитателей нашей планеты, а на разложение погибших организмов или, попросту говоря, на гниение (примерно 60 процентов от используемого живыми существами). Так что, как видите, кислород не только дает нам возможность дышать полной грудью, но и выступает в роли своеобразной печки для сжигания мусора.

Но оставшиеся 20 процентов кислорода вовсе не поступают в «общий атмосферный фонд», а также используются лесными жителями «на местах» в своих целях. Ведь

тоже нужно дышать (без участия кислорода, как мы помним, многие живые существа не смогли бы получать из пищи энергию). Поскольку все леса, как правило, являются весьма густонаселенными зонами, этого остатка хватает только для того, что бы удовлетворить кислородные потребности лишь своих собственных обитателей. Для соседей (например, жителей городов, где собственной растительности мало) уже ничего не остается.

Торфяные болота необходимы для дыхания человека

Итак, отмершие части растений, не разлагаясь, опускаются на дно, образуя залежи торфа. А если нет разложения, то и кислород не тратится. Поэтому болота отдают в общий фонд около 50 процентов вырабатываемого ими кислорода (другую половину используют сами обитатели этих неприветливых, но весьма полезных мест).

Фитопланктон производит 40% кислорода на Земле

Тем не менее взнос болот в общий «благотворительный фонд кислорода» не очень-то и велик, ведь их на Земле не так много. Куда активнее участвуют в «кислородной благотворительности» микроскопические океанические водоросли, совокупность которых ученые называют фитопланктоном. Эти существа настолько малы, что простым глазом их разглядеть практически невозможно. Однако их общее количество весьма велико, счет идет на миллионы миллиардов.

Весь мировой фитопланктон вырабатывает в 10 раз больше кислорода, чем нужно ему самому для дыхания. Хватает для того, что бы обеспечить полезным газом и всех остальных обитателей вод, и в атмосферу попадает немало. Что касается затрат кислорода на разложение трупов, то в океане они весьма низки — примерно 20 процентов от общей выработки.

Происходит это из-за того, что мертвые организмы сразу же поедаются падальщиками, которых в морской воде живет великое множество. Тех, в свою очередь, после смерти съедят другие падальщики, и так далее, то есть трупы в воде практически никогда не залеживаются. Те же останки, на которые уже ни для кого не представляют особого интереса, падают на дно, где мало кто живет, и разлагать их просто некому (так образуется всем известный ил), то есть и в данном случае кислород не расходуется.

Итак, океан поставляет в атмосферу около 40 процентов того кислорода, которое произвел фитопланктон. Именно этот запас и расходуется в тех областях, где кислорода вырабатывается очень мало. К последним, кроме городов и деревень относятся

Так что, как это ни странно, род человеческий живет и здравствует на Земле именно за счет микроскопических «кислородных фабрик», плавающих по поверхности океана. Именно их-то и следует называть «легкими планеты». И всячески оберегать от нефтяных загрязнений, отравлений тяжелыми металлами и т. п., поскольку, если они вдруг прекратят свою деятельность, нам с вами будет просто нечем дышать.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дыхание животных

Режим обучения доступен только авторизованным пользователям

Возможности режима обучения:

Озвучка доступна в режиме обучения

Дыхание = энергия

Чтобы ускорить получение энергии, в ходе эволюции у животных развились две системы органов: 1. Дыхательная система. Органы дыхания (лёгкие) позволяют получить максимальное количество кислорода. За один вдох в лёгкие гепарда поступают сотни триллионов молекул кислорода. 2. Кровеносная система. Сердце как насос качает кровь по сосудам. Сосуды, оплетающие все тело гепарда, за секунды доставляют кислород ко всем клеткам. Без кровеносной системы кислород от легких гепарда к его мышцам шел бы в течение месяцев! За это время мышечные клетки давно бы погибли.

Так почему же у гепарда во время бега появилась отдышка и участилось сердцебиение?

У простых животных, таких как кишечнополостные и плоские черви, органы дыхания отсутствуют. Дыхание происходит через кожу путём диффузии.

Из-за беспорядочного движения молекул, кислород постепенно проникает из области, где его много туда, где его мало. Но такое движение происходит очень медленно. Так, молекулы кислорода проникают на расстояние в 1 мм за 100 секунд, а диффузия в 1 см займёт уже 3 часа. Поэтому большинство примитивных животных – мелкие, плоские и даже прозрачные создания. Через их тонкие тела кислород быстро проникает в организм и достигает каждой клетки.

Дыхательная система

Дыхание примитивных животных

У насекомых развилась особая система разветвлённых дыхательных каналов – трахей. Снаружи тела трахеи открываются дыхальцами, которые расположены вдоль всего тела насекомого. Воздух проникает через дыхальца, попадает в трахеи и доходит до тонких трахеол. Густая сеть трахеол дотягивается до каждой клетки. Другими словами, лёгкие оплетают все тело насекомого.

Увеличенные части трахей образуют воздушные мешочки возле органов, которым требуется большое количество кислорода.

Жабры необходимы для дыхания в воде. Они состоят из множества разветвляющихся отростков, увеличивающих контакт с поглощаемым из воды кислородом. Жабрами дышат рыбы, большинство моллюсков и некоторые амфибии.

Без защитных покрытий наружные жабры легко повредить. Если такое животное достать из воды, то его жабры быстро высохнут и разрушатся.

Жабры рыб защищены жаберными крышками, которые также помогают регулировать ток воды. Вода, насыщенная кислородом, проходит в жабры через рот рыбы. Затем вода достигает жаберных дуг, которые состоят из жаберных лепестков. Жаберные лепестки покрыты сетью крошечных кровеносных капилляров. Воздух просачивается через жаберные лепестки и попадает в кровь. Противоположный ток крови и воды позволяет максимально эффективно извлекать кислород. Это особенно важно, учитывая что количество кислорода в воде в 30 раз меньше, чем в воздухе.

Когда позвоночные животные впервые вышли на сушу сотни миллионов лет назад, жабры стали бесполезными. Нежные перистые структуры жабр легко повреждаются и быстро высыхают на воздухе. Миллионы лет назад у некоторых рыб впервые появились выросты кишечного тракта, которые дополняли жаберное дыхание. В дальнейшем эти выросты превратились в мешочки-лёгкие, спрятанные в теле и защищенные от усыхания и повреждений. Постепенное увеличение объема легких у наземных позвоночных позволяло вести всё более активный образ жизни.

Наземные позвоночные дышат лёгкими

Дыхание земноводных отличается от дыхания других наземных позвоночных. Земноводные втягивают воздух через ноздри, заполняя ротоглоточную полость. Далее дно рта поднимается, и воздух выталкивается в лёгкие. Такое дыхание похоже на процедуру реанимации человека «рот в рот». Рептилии и млекопитающие при дыхании используют «подсасывающую» силу, создаваемую мышцами. В данном случае вентиляция лёгких похожа на всасывание воды через соломинку. Кроме того, амфибии сохранили примитивные черты дыхания. Некоторые лягушки через кожу получают до 50% всего кислорода, личинки лягушек дышат при помощи жабр, а аксолотли вернулись к жаберному дыханию.

Легкие млекопитающих состоят из многочисленных микроскопических мешочков – альвеол. Эти мешочки увеличивают площадь соприкосновения лёгких с кислородом. Благодаря этому за один вдох поглощается больше кислорода. Так, у активных хищников количество альвеол достигает 300 миллионов, а у малоподвижных ленивцев – всего 6 миллионов. В дыхании всех млекопитающих участвует мышца диафрагма. Она располагается под легкими и осуществляет механизм вдоха – выдоха.

Млекопитающие, которые перешли к водному образу жизни, сохранили легкие и не могут дышать под водой. Чтобы сделать вдох этим животным приходится подниматься на поверхность. Однако кашалот может обходиться под водой без воздуха до 1,5 часов, погружаясь на глубину до 2 км. На глубине киты используют кислород, который хранится не только в лёгких, но и в крови и мышцах. У водных млекопитающих в мышцах могут запасаться большие объемы кислорода. К тому же, эти животные способны изменять направление транспорта кислорода. Если кислород кончается, то он будет в первую очередь транспортироваться к сердцу и мозгу. Кишечник и мышцы могут «подождать» до тех пор, пока животное вновь не всплывёт за глотком свежего воздуха.

Для полета необходимо колоссальное количество энергии. Поэтому эволюция «подарила» птицам самые эффективные лёгкие. Горные гуси летают над Гималаями на высоте более 7 километров над уровнем моря. Ни одно другое позвоночное не способно выжить на таких экстремальных высотах, где уровень кислорода чрезвычайно низок. Лёгкие птиц имеют особые выросты – лёгочные мешки. На вдохе воздух попадает сначала в задние воздушные мешки. Затем на выдохе воздух поступает в лёгкие, а затем в передние воздушные мешки. Лёгочные мешки не поглощают кислород, а лишь нагнетают его в лёгкие. Такая система двойного дыхания позволяет поглощать кислород даже на выдохе.

Кислородные шалости: кто и как дышит под водой без легких и жабр

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости, Альфия Еникеева. У некоторых морских животных, особенно обитающих на большой глубине, нет ни жабр, ни легких. Кислород в организм поступает через щупальца, кожу и даже ноги. РИА Новости рассказывает о самых невероятных органах дыхания, сформированных эволюцией.

Вдох всем телом

Благодаря небольшим размерам, обилию выростов на теле (усиков и антенн) и тонкому хитиновому покрову копеподы способны поглощать растворенный в воде кислород всей поверхностью тела.

У веслоногих рачков нет сердца и сосудов, зато чуть ли не у единственных из всех беcпозвоночных есть миелиновые оболочки аксонов, отвечающие за скорость проведения нервных импульсов. Благодаря этому, едва завидев хищников (а рачки — любимая еда многих рыб), копеподы мгновенно пускаются наутек. И развивают в воде огромные для своих размеров скорость (до 80 сантиметров в секунду) и ускорение (200 метров в секунду).

Кроме того, эти членистоногие умеют летать. По данным ученых из Института морских исследований Техасского университета, спасаясь от рыб, копепода выпрыгивает из воды и преодолевает по воздуху в среднем восемь сантиметров.

Есть и дышать

Если размеры тела не позволяют клеткам напрямую получать кислород из окружающей среды (как это происходит у копипод), а легкие или жабры в процессе эволюции не сформировались, для дыхания сгодятся и щупальца. Как, например, у трубчатого многощетинкового червя Spirobranchus giganteus, обитающего в Индийском и Тихом океанах. Пару его ярких перистых щупальцев, свернутых в спираль, часто замечают на поверхности кораллов, в которых любит селиться это животное.

Реснички щупальцев, или по-научному радиолы, связаны с позвоночником червя. Ими животное и дышит, и питается, щупальца цепляют из воды мелкие частички органических веществ.

Орган двойного назначения

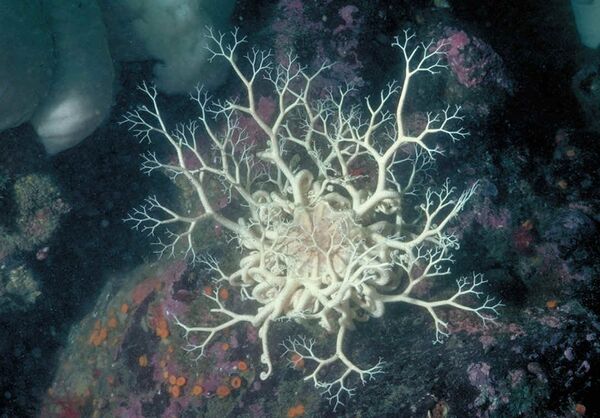

Офиура живет на огромной глубине, глаз у нее нет, зато щупальца очень чувствительные. Именно благодаря им животное находит пропитание на морском дне. Если же нападает хищник, офиура откидывает захваченную им конечность и быстро убегает. Жизнь важнее щупальца, тем более что потом вырастет новое.

Через одно место

Интересно поступает со своими дыхательными органами, так называемыми водными легкими, голотурия, или морской огурец (Holothuroidea). В случае потенциальной опасности животное выбрасывает их вместе с задней частью кишки через анальное отверстие. Враги пугаются и спешно ретируются, а утраченные органы быстро восстанавливаются.

Анальное отверстие используется не только для устрашения хищников, но и для дыхания. Морской огурец втягивает через него воду, насыщенную кислородом, и она попадает в водные легкие — мешковидные, богатые сосудами органы. В отличие от жабр, они не омываются водой, жидкость оказывается в них примерно так же, как воздух в легких сухопутных животных.

Само собой, голотурия применяет анальное отверстие и по прямому назначению, опорожняя кишечник от продуктов пищеварения.

Чреводыхатель

У этих животных очень длинные ноги и несоразмерно маленькое тело. В нем едва умещается половина жизненно важных внутренних органов. Поэтому от некоторых, включая органы дыхания, пришлось отказаться, а другие разместились в конечностях, в том числе половая и пищеварительная системы.

Как совсем недавно выяснили ученые, в обеспечении паука кислородом главную роль играет сложная, разветвленная сеть кишок. На длинных конечностях членистоногих есть небольшие поры, через которые молекулы кислорода вместе с водой попадают в организм и перемещаются по нему благодаря сокращению кишечника. Пищеварительная система выполняет и свою основную функцию — переваривает полипы-анемоны.