какие знания и кант отнес к совершенным

Философия Канта: основные идеи (кратко)

Середина 18 века явилась для немецкой философии переломным моментом. Именно в это время в Германии появились выдающиеся ученые, чьи идеи и концепции изменили взгляд на философию идеального объективизма и субъективизма. Научные теории И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха помогли по новому взглянуть на положение в обществе активно познающего мир субъекта. Именно благодаря им появился метод диалектического познания.

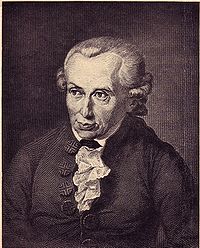

Иммануил Кант — первый из величайших немецких философов

Иммануила Канта по праву считают крупнейшим мировым светилом философии после Аристотеля и Платона. Будущий ученый появился на свет в 1724 году в Кенигсберге в семье мастера – шорника. Отец мечтал дать единственному сыну хорошее образование и сделать его служителем церкви. Молодой Кант окончил местный университет и стал зарабатывать себе на пропитание частными уроками, но при этом постоянно повышал свое образование. В результате он защитил диссертацию и начал преподавать в университете логику и метафизику.

Всю свою жизнь Кант подчинил строгому расписанию и пунктуально следовал ему всю жизнь. Биографы ученого отмечают, что жизнь его была бедна на события: свое существование он подчинил полностью интеллектуальному труду.

Ученый имел друзей, но никогда не манкировал своими занятиями ради общения, мог увлекаться красивыми и умными женщинами, но никогда не позволял страсти увлечь себя и отвлечь от главного, то есть от научной работы.

Два периода в деятельности Иммануила Канта

Научно-философскую деятельность Канта можно разделить на два временных периода: докритический и критический.

Первый период приходится на 50-60-е годы 18 века. На этом этапе ученого интересуют тайны мироздания и он выступает больше как математик, физик, химик, биолог, то есть материалист, который при помощи научной диалектики старается объяснить законы природы и ее саморазвитие. Основная проблема, интересующая ученого в этот период – это объяснение состояния Вселенной, Космоса. Он был первым, кто связал приливы и отливы в морях с фазами Луны и выдвинул гипотезу о зарождении нашей галактики из газовой туманности.

В более поздний «критический» период» — 70-80-е годы – Кант полностью переориентировался на проблемы человеческой нравственности и морали. Основные вопросы, на которые ученый старается ответить: что такое человек? для чего он рожден? какова цель существования человечества? что такое счастье? каковы главные законы человеческого сосуществования?

Особенностью философии Иммануила Канта является то, что он сделал предметом изучения не объект, а субъект познавательной деятельности. Только специфика деятельности познающего мир субъекта может определить возможные способы познания.

Кратко о теории и практике в философии Иммануила Канта

В теоретической философии Кант пытается определить границы и возможности человеческого познания, возможности научной деятельности и границы памяти. Он ставит перед собой вопрос: что я могу знать? как я могу это узнать?

Кант считает, что познание мира при помощи чувственных образов априори опирается на доводы рассудка, и только так можно добиться необходимого результата.

Любое событие или вещь отображаются в сознании субъекта, благодаря полученным через органы чувств сведениям. Такие отражения Кант называл явлениями. Он считал, что мы познаем не сами вещи, а только их явления. Другими словами, мы познаем «вещи в себе» и имеем свое собственное субъективное мнение обо всем, опираясь на отрицание знания (знание не может появляться из ниоткуда).

По Канту, высший способ познания сочетает в себе использование разума и опору на опыт, но рассудок отвергает опыт и старается выйти за грани разумного, в этом и заключается высшее счастье человеческого познания и существования.

Что такое антиномии?

Антиномии – это высказывания, которые опровергают друг друга. Кант приводит четыре самых известных антиномии для подтверждения своей теории о рассудке и опыте.

Каким образом можно объяснить эти теории и антитеории? Кант утверждал, что для того чтобы в них разобраться и придти к единому выводу, нужна вера. Кант вовсе не восставал против науки, он лишь говорил о том, что наука вовсе не всесильна и порой невозможно решить проблему, даже опираясь на всевозможные научные методы.

Основные вопросы нравственной философии Иммануила Канта

Ученый ставил перед собой глобальную задачу: постараться дать ответ на вопросы, издавна волнующие лучшие умы человечества. Для чего я здесь? Что я должен делать?

Кант считал, что для человека характерны два направления духовной деятельности: первый – чувственно-воспринимаемый, при котором мы опираемся на чувства и готовые шаблоны, и второй — умопознаваемый, достичь которого можно при помощи веры и самостоятельного восприятия окружающего мира.

И на этом втором пути действует уже не теоретический, а практический разум, поскольку, как считал Кант, нравственные законы нельзя вывести теоретически на основе опыта. Никто не может сказать, почему человек поступает так или иначе в каких-либо условиях. Это только дело его совести и других нравственных качеств, которые нельзя искусственно воспитать, их каждый человек выводит для себя самостоятельно.

Именно в это время Кант выводит высший нравственный документ – категорическое предписание, которое определяет существование человечества на всех этапах развития и при всех политических строях: поступай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе.

Конечно, это несколько упрощенная формулировка предписания, но суть его именно такова. Кант считал, что каждый своим поведением формирует образец поступков для других: поступок в ответ на подобный поступок.

Особенности социальной философии Иммануила Канта

Философы эпохи Просвещения рассматривали прогресс в развитии человеческих общественных отношений. Кант в своих трудах пытался найти закономерности развития прогресса и пути воздействия на него. При этом он считал, что на прогресс влияет абсолютно каждый отдельный индивидуум. Поэтому для него была первична разумная деятельность всего человечества в целом.

При этом Кант рассматривал причины несовершенства человеческих отношений и находил их во внутренних конфликтах каждого человека в отдельности. То есть, пока мы страдаем из-за собственного эгоизма, честолюбия, жадности или зависти, мы не сможем создать совершенное общество.

Идеалом государственного устройства философ считал республику, которой управляет мудрый и справедливый человек, наделенный всеми полномочиями абсолютной власти. Как Локк и Гоббс, Кант считал, что необходимо отделить законодательную власть от исполнительной, при этом необходимо упразднить феодальные права на землю и крестьян.

Особое внимание Кант уделял вопросам войны и мира. Он считал, что возможно провести мировые переговоры, направленные на установление вечного мира на планете. Иначе войны разрушат все достижения с таким трудом достигнутые человечеством.

Чрезвычайно интересны условия, при которых, по мнению философа, все войны прекратились бы:

Конечно, эти идеи можно назвать утопическими, но ученый считал, что человечество со временем достигнет такого прогресса в социальных отношениях, что сможет решать все вопросы урегулирования международных отношений путем мирных переговоров.

Иммануил Кант во всех своих трудах отдавал преимущество морали перед политикой, он считал, что права человека первичны и не могут быть нарушены никаким политическим строем.

Иммануил Кант и его нравственные правила

«Характер — это способность действовать согласно принципам.»

И. Кант

Иммануила Канта считают родоначальником немецкой классической философии, или немецкого идеализма. В это время смещается акцент с изучения «человека в природе» на человека как такового. Кант уделял особое внимание не только возможностям человеческого мышления, но и вопросам морали.

От происхождения Вселенной к законам морали

В XVIII столетии продолжается активное распространение научного знания — этот век неспроста вошел в историю как век Просвещения. Соответственно, растет количество философских систем и теорий. Все более жарким становится спор о том, можно ли познать окружающий мир и при помощи каких инструментов это делать.

К величайшим философам XVIII века относится Иммануил Кант (1724–1804). В сферу его интересов входило очень многое: происхождение Вселенной, вопросы этики, государственные законы. Деятельность Канта обычно делят на два периода: «докритический» и «критический». В первый период он выступает главным образом как физик и астроном: пишет о движении небесных тел, о приливах и отливах… Высказанная Кантом версия о том, что Солнечная система возникла из газовой туманности, и по сей день не сбрасывается со счетов учеными. Второй же период ознаменовался многочисленными работами, в которых мыслитель оценивает возможности мышления, проводит подробный анализ всех предыдущих философских теорий, уделяет внимание понятиям «долг» и «нравственность».

Можно ли познать скрытое?

В своей работе «Критика чистого разума» Кант рассматривает одну из главных, с его точки зрения, проблем: возможно ли в принципе достоверное научное знание? По его мнению, нам доступно лишь впечатление о предмете — те данные, которые предоставляют нам наши органы чувств. Кант использует выражение «вещь в себе», утверждая, что мы получаем знания о предметах только в той форме, которая доступна нашему сознанию. Существует мир сам по себе — и мир, который мы «нарисовали себе» при помощи органов чувств. А значит, мир отчасти остается непознанным, неоткрытым.

В то же время Кант очень уважал стремящихся к знанию: «Если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ будет: нет, но мы живем в век просвещения».

«Смерти меньше всего боятся люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность» (И. Кант)

О долге и нравственности

Из теории «вещей в себе» философ не делает вывода о слабости человеческого разума. Он считает, что наше сознание не просто пассивно получает информацию, а дает возможность отчасти преобразовать мир, который как бы подстраивается под созданную нами в своем воображении картину. И этот вывод стал одним из оснований этических правил Канта.

При рассмотрении проблем нравственности Кант ввел понятие «категорический императив». Это некий неизменный, универсальный закон. С точки зрения Иммануила Канта, моральные поступки человек совершает только тогда, когда руководствуется этим законом. Он очень прост: «Поступай так, чтобы твой поступок мог стать всеобщим законом». Приведем пример. Человек, измученный тяжелой жизнью, задумывается о самоубийстве. Но если все совершат его? Человечество погибнет, значит, самоубийство неэтично и безнравственно.

Огромное значение Кант придавал понятию «долг». «Возвышенное, великое слово!» — писал он. Это понятие было для него тесно связано с нравственностью. Нравственны те поступки, которые соответствуют долгу, то есть — по большому счету — категорическому императиву. Из этого философ выводил понятие о «легальных» и «моральных» поступках. Например, кто-то спас утопающего, надеясь на награду. Его поступок легален (правилен), но не морален. А вот если мы спасаем человека просто потому, что не можем иначе, руководствуясь только долгом, то наш поступок морален и этичен. Таким образом, все дело в наших мотивах. «Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без нравственности, не имеет никакой цены», — писал философ.

«Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание» (И. Кант)

И. Кант

| Иммануил Кант | |

Иммануил Кант | |

| Дата и место рождения: | 22 апреля, 1724  Кёнигсберг, Пруссия Кёнигсберг, Пруссия |

| Дата и место смерти: | 12 февраля, 1804  Кёнигсберг, Пруссия Кёнигсберг, Пруссия |

| Школа/традиция: | Кантианство, Просвещение |

| Период: | Философия XVIII века |

| Направление: | Западная философия, немецкая классическая философия |

| Основные интересы: | Гносеология, Эпистемология, Метафизика, Этика |

| Значительные идеи: | категорический императив, трансцендентальный идеализм, Sapere aude, трансцендентальное единство апперцепции, способность суждения, вечный мир |

| Оказавшие влияние: | Платон, Секст Эмпирик, Беркли, Вольф, Тетенс, Хатчесон, Монтень, Юм, Декарт, Лейбниц, Локк, Мальбранш, Ньютон, Руссо, Спиноза |

| Последователи: | Рейнгольд, Якоби, Мендельсон, Гербарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Фриз, Гельмгольц, Коген, Наторп, Виндельбанд, Риккерт, Риль, Файхингер, Кассирер, Гуссерль, Хайдеггер, Пирс, Витгенштейн, Апель, Стросон, Куайн и многие другие |

Содержание

Биография

Родился в небогатой семье ремесленника-седельщика. Мальчик был назван в честь святого Эммануила, в переводе это еврейское имя означает «с нами Бог». Под попечением доктора теологии Франца Альберта Шульца, заметившего в Иммануиле одарённость, Кант закончил престижную гимназию «Фридрихс-Коллегиум», а затем поступил в Кёнигсбергский университет. Из-за смерти отца завершить учёбу ему не удаётся и, чтобы прокормить семью, Кант на 10 лет становится домашним учителем. Именно в это время, в 1747—1755, он разработал и опубликовал космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности, не утратившую актуальности до сих пор.

В 1755 Кант защищает диссертацию и получает докторскую степень, что, наконец, даёт ему право преподавать в университете. Начались сорок лет преподавательской деятельности. Естественнонаучные и философские изыскания Канта дополняются «политологическими» опусами: в трактате «К вечному миру» он впервые прописал культурные и философские основы будущего объединения Европы в семью просвещённых народов, утверждая, что «просвещение — это мужество пользоваться собственным разумом».

С 1770 принято вести отсчёт «критического» периода в творчестве Канта. В этом году в возрасте 46 лет он назначен профессором логики и метафизики Кёнигсбергского университета, где до 1797 преподавал обширный цикл дисциплин — философских, математических, физических.

К этому времени вызрело принципиально важное признание Канта о целях его работы : «Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трёх задач:

В этот период Кантом были написаны фундаментальные философские работы, принёсшие учёному репутацию одного из выдающихся мыслителей XVIII века и оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие мировой философской мысли:

Будучи слаб здоровьем, Кант подчинил свою жизнь жёсткому режиму, что позволило ему пережить всех своих друзей. Его точность следования распорядку стала притчей во языцех даже среди пунктуальных немцев и вызвала к жизни немало поговорок и анекдотов. Женат он не был, говорят, что когда он хотел иметь жену, он не мог её содержать, а когда уже мог — то не хотел…

Кант был похоронен рядом с северной стеной Кафедрального собора Кёнигсберга, над его могилой была возведена часовня. В 1924 году, к 200-летию Канта, часовню заменили новым сооружением, в виде открытого колонного зала, разительно отличающимся по стилю от самого собора.

Этапы творчества

Кант прошёл в своем философском развитии два этапа: «докритический» и «критический» (Эти термины определяются работами философа «Критика чистого разума», 1781; «Критика практического разума», 1788 г.; «Критика способности суждения», 1790 г.)

Философия

Теория познания

Кант отвергал догматический способ познания и считал, что вместо него нужно взять за основу метод критического философствования, сущность которого заключается в исследовании способов познания самого разума; границ, которые может достичь разумом человек; и изучении отдельных способов человеческого познания.

Главным философским произведением Канта является «Критика чистого разума». Исходной проблемой для Канта является вопрос «Как возможно чистое знание?». Прежде всего, это касается возможности чистой математики и чистого естествознания («чистый» означает «неэмпирический», то есть такой, к которому не примешивается ощущение). Указанный вопрос Кант формулировал в терминах различения аналитических и синтетических суждений — «Как возможны синтетические суждения априори?» Под «синтетическими» суждениями Кант понимал суждения с приращением содержания, по сравнению с содержанием входящих в суждение понятий, которые отличал от аналитических суждений, раскрывающих смысл самих понятий. Термин «априори» означает «вне опыта», в противоположность термину «апостериори» — «из опыта».

Кант, вслед за Юмом, соглашается, что если наше познание начинается с опыта, то его связь — всеобщность и необходимость не из него. Однако, если Юм из этого делает скептический вывод о том, что связь опыта является всего лишь привычкой, то Кант эту связь относит к необходимой априорной деятельности сознания. Выявлением этой деятельности сознания в опыте Кант называет трансцендентальным исследованием. Вот как об этом пишет сам Кант: «Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным априори».

Кант не разделял безграничной веры в силы человеческого разума, называя эту веру догматизмом. Кант, по его словам, совершил Коперниканский переворот в философии, тем, что первым указал, что для обоснования возможности знания следует признать, что не наши познавательные способности должны сообразовываться с миром, а мир должен сообразоваться с нашими способностями, чтобы вообще могло состояться познание. Иначе говоря, наше сознание не просто пассивно постигает мир как он есть на самом деле (догматизм), как бы это можно было доказать и обосновать. Но скорее, наоборот, мир сообразуется с возможностями нашего познания, а именно: сознание является активным участником становления самого мира, данного нам в опыте. Опыт по сути есть синтез того содержания, материи, которое дается миром (вещей в себе) и той субъективной формы, в которой эти ощущения постигаются сознанием. Единое синтетическое целое материи и формы Кант и называет опытом, который по необходимости становится чем-то только субъективным. Именно поэтому Кант различает мир как он есть сам по себе (то есть вне деятельности формирования сознания) — вещи-в-себе и мир как он дан в явлении, то есть в опыте.

В опыте выделяется два уровня формообразования (активности) сознания:

1) это субъективные формы чувства — пространство и время. В созерцании, чувства (материя) постигаются нами в формах пространства и времени, и тем самым опыт чувства становится чем-то необходимым и всеобщим. Это чувственный синтез.

2) это категории рассудка, благодаря которому связываются созерцания. Это рассудочный синтез.

Основой всякого синтеза является, согласно Канту, самосознание — единство апперцепции (Лейбницевский термин). В «Критике» много места уделяется тому, как понятия рассудка подводятся под представления. Здесь решающую роль играет воображение и рассудочный категориальный схематизм.

Кант выделяет следующие категории рассудка:

Знание даётся путём синтеза категорий и наблюдений. Кант впервые показал, что наше знание о мире не является пассивным отображением реальности, а является результатом активной творческой деятельности сознания.

Наконец, описав эмпирическое применение рассудка, Кант задается вопросом возможности чистого применения рассудка, которое он называет разумом. Здесь возникает новый вопрос: «Как возможна метафизика?». В результате исследования чистого разума Кант доказывает, что разум не может иметь конститутивного значения, то есть основывать на самом себе чистое знание, которое должно было бы составить чистую метафизику, поскольку «запутывается» в паралогизмах и неразрешимых антиномиях (противоречиях, каждое из утверждений которого одинаково обосновано), но только регулятивное значение — как систему принципов, которым должно удовлетворять всякое знание. Собственно, всякая будущая метафизика, согласно Канту, должна принимать во внимание его выводы.

О человеке

Воззрения Канта о человеке отражены в книге «Антропология с прагматической точки зрения» (1798 г.). Главная её часть состоит из трех разделов в соответствии с тремя способностями человека: познание, чувство удовольствия и неудовольствия, способность желать.

| «Относись к человеку как к цели, а не как к средству». |  |

От сексуального чувства (страсти) мутится разум. По мнению Канта на чувства и желания накладывается нравственная и культурная норма.

Нравственное учение и проблема религии

Бог — «абсолютно необходимая сущность». Искренне верить в Бога — значит быть добрым и вообще истинно нравственным. В философии Канта нравственное соединено с идеей божественного. Церковь, исходя из идеала веры, есть всеобщее и необходимое нравственное соединение всех людей и представляет собою царство Божие на земле. Стремление же к господству нравственного миропорядка в земной и чувственной жизни, есть высшее благо.

Мнимая мораль — та, которая основана на принципах полезности, приятности, инстинкте, внешнем авторитете и различного рода чувствах.

О наличии у человека истинных моральных чувств, нравственных чувств или достоинств можно судить по тому, как человек свои частные интересы или все благополучие жизни подчиняет моральному долгу — требованиям совести.

Этика Канта

Этическое учение Канта изложено в «Критике практического разума». Этика Канта основана на принципе «как если бы». Бога и свободу невозможно доказать, но надо жить как если бы они были. Практический разум — это совесть, руководящая нашими поступками посредством максим (ситуативные мотивы) и императивов (общезначимые правила). Императивы бывают двух видов: категорические и гипотетические. Категорический императив — требует соблюдения долга. Гипотетический императив — требует, чтобы наши действия были полезны. Существует две формулировки категорического императива:

В этическом учении человек рассматривается с двух точек зрения:

Поведение первого детерминировано исключительно внешними факторами и подчиняется гипотетическому императиву. Второй — категорическому императиву — высшему априорному моральному принципу. Таким образом, поведение может определяться практическими интересами и моральными принципами. Возникает 2 тенденции: стремление к счастью (удовлетворению некоторых материальных потребностей) и стремление к добродетели. Эти стремления могут противоречить друг другу и возникает «антиномия практического разума».

Эстетика Канта

В эстетике Кант различает два вида эстетических идей — прекрасное и возвышенное. Эстетическое — это то, что нравится в идее, безотносительно к наличию. Прекрасное — это совершенство, связанное с формой. Возвышенное — это совершенство, связанное с безграничностью в силе (динамически возвышенное) или в пространстве (математически возвышенное). Пример динамически возвышенного — шторм. Пример математически возвышенного — горы. Гений — это человек, способный к воплощению эстетических идей.

Долг выражает или определенные склонности индивида, являющиеся приятными, выгодными или отражает нравственные соображения пусть даже и противоречащие эмпирическим интересам индивида.

Об абсолютной морали и доброй воле

Во введении к «Основоположению к метафизике нравов» (1785 г.) Кант сформулировал исходную аксиому своей теоретической этики: если моральный закон обязателен, то он непременно содержит в себе абсолютную необходимость. Моральный закон имеет в себе указания «по которым все должно происходить». Каждый человек должен знать принципы, законы морали и те случаи, в которых они реализуются. Абсолютный закон лежит в основе морального закона, а тот в свою очередь основывается на доброй воле.

Добрая воля — чистая (безусловная воля). Чистая добрая воля не может существовать вне разума, так как она чистая и не содержит в себе ничего эмпирического. И для того, чтобы породить эту волю нужен разум.

Категорический императив

| «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». «поступай так, чтобы ты всегда относился к человеку и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему как к средству». «принцип воли каждого человека как воли, всеми своими максимами устанавливающей всеобщие законы». |  |

Это три разных способа представлять один и тот же закон, и каждый из них объединяет в себе два других.

Для проверки соответствия конкретного поступка нравственному закону Кант предложил использовать мысленный эксперимент.

Идея права и государства

В учении о праве Кант развивал идеи французских просветителей: необходимость уничтожения всех форм личной зависимости, утверждение личной свободы и равенство перед законом. Юридические законы Кант выводил из нравственных.

Кант рассматривал и идеи Вольтера: признавал право на свободное высказывание своего мнения, но с оговоркой: «рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь».

Все государства имеют три власти:

В учении об отношениях между государствами Кант выступает против несправедливого состояния этих отношений, против господства в международных отношениях права сильного. Поэтому Кант за создание равноправного союза народов, который бы оказывал помощь слабым. И считал, что такой союз приближает человечество к идее вечного мира.

Вопросы Канта

Что я должен делать?

На что смею надеяться?

О конце сущего

В «Берлинском ежемесячнике» (июнь 1794 г.) Кант опубликовал свою статью. Идея конца всего сущего представляется в этой статье как моральный конец человечества. В статье говорится о конечной цели человеческого бытия.

Три варианта конца: