какие звуки издают русалки

Старинные поверья Руси: кто такая русалка, и как от нее защититься

«Берегись, встретишь русалку!», — говорили в старину. Но существовали верные способы спастись от потусторонних красавиц, которые могли принести простому смертному как погибель, так и удачу и богатство.

Мало кто из современников всерьез воспринимает старинные приметы о русалках. Но в старину на Руси русалок почитали, их остерегались, задабривали. Обрядам отводилась русалочья или клечальная неделя, которая начиналась перед Троицей и длилась до заговенья или Петрова дня. Первое воскресенье после Троицы называли русальным. Считалось, что в это время водная нечисть беспрепятственно разгуливает по суше в поиске новых жертв.

Наши предки знали, как не попасть во власть чар мифических созданий и обернуть их магическую силу себе во благо. Существую народные поверья, приметы, обычаи, которые связаны с русалками. Летние праздники имели четкую направленность в будущее. Люди стремились заручиться поддержкой загадочных сил для богатого урожая, личного счастья, здоровья домочадцев.

Какая она – русалка

В каждом регионе их называли по-разному: мавки и нявки, шутовки, лоскотуньи, купалки, водяницы, чертовки. Поверья о русалках берут начало в славянской мифологии, где им отводилась роль богинь или духов лесных озер, равнинных рек, глухих болот. Хоть они имели большое сходство с родом человеческим, называли их дьявольским наваждением, нечистым духом.

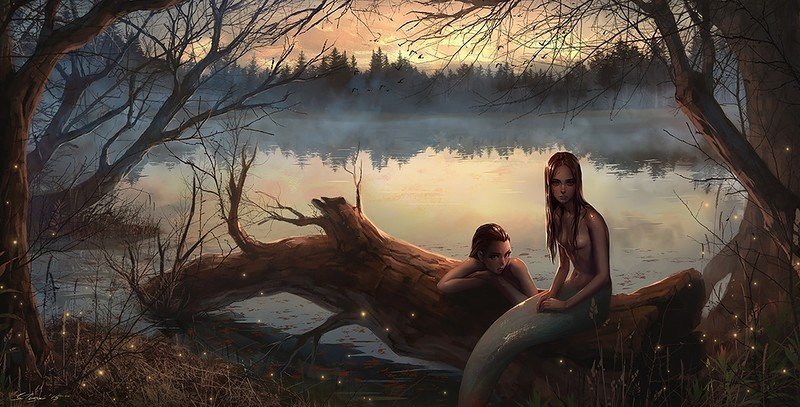

Всем известного водяного считали их атаманом или предводителем. Старинные легенды гласят, что русалки живут дружными сообществами. Они предпочитают уединенные водоемы, реки и даже болота, окруженные лесной чащей. Сегодня такое место довольно сложно найти, почти везде расселились люди, вытеснив русалок. Возможно, потому искатели приключений редко сталкиваются с этими мифическими духами.

В разных регионах русалок описывают по-разному. В южных и средних широтах она шаловливая, веселая и коварная. Она представала в облике молодой простоволосой девушки, иногда прикрывающей наготу тонкой белой рубашкой. Бледнолицая, с большими зелеными глазами, она любила веселиться и часто выходила на сушу, чтобы поводить хороводы с другими мавками, покачаться на ветвях ивы или вербы.

Великорусскую русалку чаше представляли чертовкой, щедрой на злоключения. Северные народы называли так ведьм, которые выбирали местом обитания лесную чащу. Так русалку считали уродливой злой бабой с копной зеленых водорослей вместо волос. Но по большей части щекотуньи имели очень соблазнительную внешность, с помощью которой заманивали в ловушку доверчивых одиноких путников.

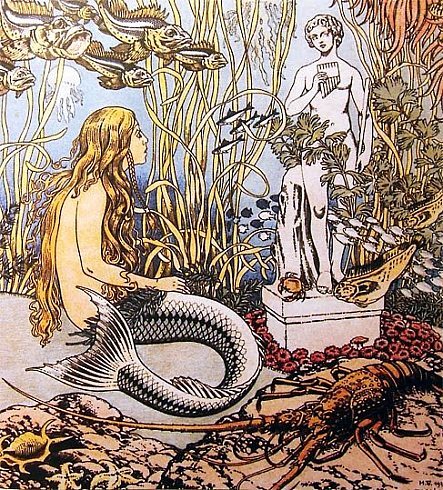

Действительно ли у русалки есть рыбий хвост? По свидетельствам очевидцев, водная нечисть могла предстать перед человеком в разном облике: с хвостом и без него. Европейские источники приписывают водным соблазнительницам наличие хвоста. На Руси хвостатые русалки встречались крайне редко. Независимо от названия, будь то навка, чертовки, лоскотунья или водяница, все они имели перепонки между пальцами, боялись отходить от воды, чтобы не высохнуть.

Чем опасны русалки

Шалуньи крали полотно и нитки, которые ткачихи расстилали для отбеливания. Также могли под видом течения унести ткань во время полоскания. Мавка могла затопить совершенно сухое место в самое неподходящее время и погубить урожай. Злые русалки устраивали в сенокос бурю с градом, из-за чего портилось сено. От скуки водные обитательницы могли потешиться над стаей диких гусей, заночевавшей на воде. Шалуньи заворачивали им на спине крылья так, что те наутро не могли взлететь.

Но главная забава скучающих русалок – человек. Чтобы понять природу вредительства, нужно понимать природу мавок. Знающие люди предупреждали, что родительское проклятие может обречь дочь на безрадостное существование в обличии русалки. Еще ими становились некрещеные девочки и девушки, которые умерли неправильной смертью или покинули мир живых в русалочью неделю.

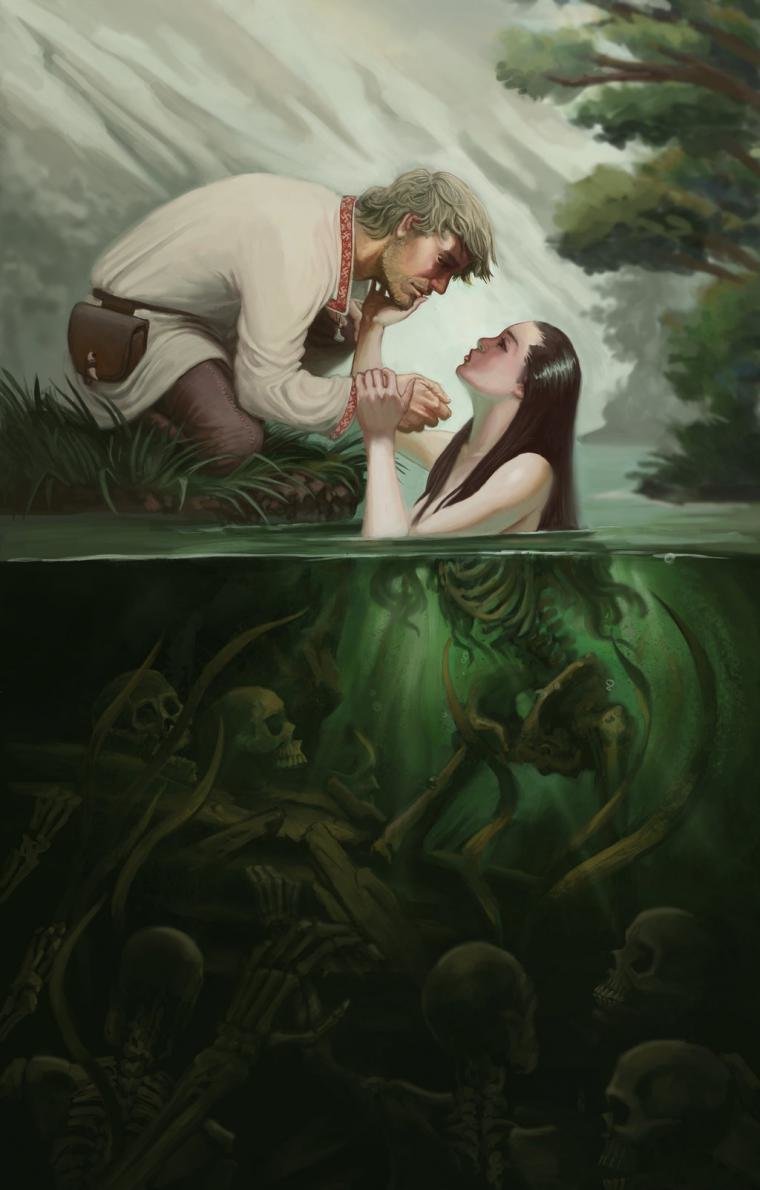

Несчастные при жизни не успели познать радость замужества и материнства. По этой причине их души не могли покинуть мир живых. Русалки всеми силами стремились соблазнить мужчину, будь то молодца или даже старца, чтобы успокоиться. Они очаровывали их красотой неприкрытой наготы.

Лоскотуньи себе на потеху щекотали жертву до смерти, либо сразу утаскивали на дно пруда. Девушкам и детям также грозила немалая опасность. Русалки увлекали их за собой, заманивая на глубину. Еще они могли подменить младенца под спящей матери.

Верные обереги от русалок

Чтобы не поддаваться чарам водных обитательниц, нужно носить с собой душистые травы: любисток, мяту, полынь, чеснок. Обычно из них делали специальные обереги. Специфический аромат не позволял русалке приблизиться и оберегал человека от нежелательной встречи. Щепотка трав, брошенных в речную воду, эффективно отгоняла прячущихся мавок.

На Руси праздновали русалочью неделю, чтобы обеспечить себе и семье благополучие на год вперед. Так, последний четверг перед Троицей называли Русальной Пасхой. Самое опасное было проявить невежество в этот день. Запрещалось работать в поле, шить, ткать, стирать и полоскать белье. Хозяйки даже полы не мели, чтобы не рассердить русалок.

Строго-настрого запрещалось иметь дело с водой: не купаться, не рыбачить, не париться в бане. Даже при наличии колодца воду для домашних дел заготавливали заранее, чтобы не пользоваться русалочьей водой. В этот день можно было, как разгневать, так и задобрить водных духов.

Как задобрить русалку

Всю русалочью неделю на фруктовых деревьях развешивали полотно – русалкам на сорочки. Так же практиковали оставлять во дворе разную одежду, краюшку хлеба. Большинство обрядов для задабривания русалок проводили на берегу водоема или ржаном поле.

По поверьям, в летние праздники неупокоенные души поднимались в воздух и просили о спасении. Если кому то из христиан доводилось услышать подобную просьбу, то тут же трижды читали молитву Ивану да Марье о крещении.

Получивший здоровье — никогда не болел, доживал до преклонных лет. Кто мечтал о деньгах – находил клад, получал выгодное предложение и никогда не нуждался. Кто же хотел известности – получал дар целителя, начинал понимать язык животных. Поэтому, знающие люди иногда объясняли внезапно открывшийся дар целителя, большое богатство, выгодное замужество словами «прикрыл русалку».

Проводы, похороны русалки

В этот день девушки, мечтающие поскорее выйти замуж, дарили русалкам венки. Сплетенные цветы вешали на ветвях лесных деревьев или пускали на воду. С обрядом преподношения связано много суеверий. Девицу ждало скорое замужество, если венок быстро уходил под воду. И наоборот, непринятый дар оставался плавать на поверхности, предвещая одиночество и статус старой девы.

Все участники празднования обязательно носили на голове венки с вплетенными душистыми травами, цветами. Украшение служило оберегом не только на один день, а на весь год до следующей русальной недели. Венок оберегал владельца и его дом от всевозможных напастей и поползновений потусторонних сил.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Какими были русские русалки

Мифолог Елена Левкиевская — о русалочьих ногах и хвостах, колосящейся ржи, потерянном гребне, железных грудях, неправильной смерти, танцах, щекотке и соблазнении мужчин

Русалка литературная

В русской литературе первой половины XIX века часто встречается сюжет о русалке — речной или морской женщине, часто с рыбьим или драконьим хвостом, которая соблазняет земного мужчину или мстит неверному возлюбленному, утягивая его в воду. Это есть и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Ореста Сомова, и у многих других. Этот мотив является литературным романтическим штампом, почерпнутым отчасти из западноевропейской литературы, отчасти из западноевропейской мифологии. Он пришел вместе с романтизмом и связанным с ним комплексом идей, в том числе — интересом к национальным корням и народной традиции как квинтэссенции, как бы сейчас сказали, национальной идентичности. Прежде всего, это веяние приходит с Жуковским, который в 1820-е годы очень много переводил немецких романтиков. Он вбрасывает эти сюжеты в русскую литературу, и все тут же начинают интенсивно их использовать. Даже Гоголь, хорошо знавший народную традицию, был увлечен западноевропейским романтизмом и заимствовал западные сюжеты — это встречается и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и в «Миргороде». Например, сюжет «Страшной мести» взят из новеллы Людвига Тика «Пьетро из Абано».

Образ русалки — литературный и романтический штамп, почерпнутый из западноевропейской литературы и мифологии

Между тем в славянской народной традиции тоже есть женские персонажи, которые называются русалками, и женские персонажи, связанные с водой и способные затянуть человека в воду. Чем они отличаются от русалок и морских царевен Лермонтова, Пушкина и Жуковского?

Женщины с ногами, но без лиц

Русалка — один из центральных образов украинской и белорусской мифологических традиций. Это очень известный, хорошо сформированный персонаж, о котором существовало (и до сих пор существует) огромное количество текстов с очень разветвленной системой мифологических мотивов.

Прежде всего, это никакие не морские полудевы-полурыбы, а обычные женщины с ногами, без всяких хвостов. Они выглядят как девушки и женщины с распущенными светлыми волосами в белых одеждах. Очень часто у них не видно лиц, потому что они — покойницы. Причем не любые покойницы, а неправильно умершие и из-за этого не имеющие упокоения на том свете.

На Троицкую неделю приходится пик солнечной активности и цветения растений, и в соответствии с очень древними представлениями это связывается с возвращением душ умерших на землю. Вероятно, слово «русалка» восходит к древнегреческим «розалиям», или «русалиям», — празднику, который отмечался в античном мире в начале мая, когда расцветали розы. В этот период устраивались поминальные обряды и на могилы умерших возлагали розы и розовые венки. В восточнославянской традиции на Троицкую неделю, когда начинает колоситься рожь, на землю приходят русалки, поэтому по-украински эта неделя называется «Русальний тиждень» (Русальная неделя).

Вернувшись, русалки бегают по ржи, качаются на ветвях деревьев, танцуют, устраивают хороводы. Чаще всего появляются гурьбой. В этот период они очень опасны для людей: нападают, пугают, щекочут до смерти, вообще причиняют очень много неудобств. Кроме того, они могут приходить в свои дома, и там для них оставляют пищу и какую-то одежду, особенно люди, у которых кто-то из родни умер неправильной смертью и имел шанс стать русалкой.

После окончания Троицкой недели, в первый день Петровского поста или в воскресенье перед ним, русалки должны уйти назад, в иной мир. Для того чтобы это наверняка произошло, существовал особый обряд, который назывался «проводы русалки», или «изгнание русалки». Для него в последний день Троицкой недели делали соломенное чучело и с пением специальных песен всем селом выносили за границы села, в поле или в лес, а там ритуально уничтожали: топили в реке, сжигали или разрывали на кусочки и разбрасывали по полю. Второй вариант этого обряда — когда какую-нибудь девушку наряжали русалкой (одевали в светлые одежды, закрывали лицо), под руки, с пением специальных обрядовых песен, выводили за пределы села и оставляли. Эта девушка, посидев какое-то время где-нибудь в поле или под кустом, тихонько возвращалась к себе домой и продолжала жить своей обычной жизнью.

Русалки почти не занимаются соблазнением мужчин

Мы видим, что семантически эти восточноевропейские русалки связаны с вегетацией растений, но не с водоемами. В текстах может говориться о том, что они выходят из воды, но это один из многочисленных вариантов — точно так же они могут приходить с кладбища или просто с того света. Кроме того, в народной традиции чрезвычайно слабо проявляется любовная сюжетная линия, которую так любят эксплуатировать писатели и поэты-романтики: русалки почти не занимаются соблазнением мужчин. Редкие тексты, в которых русалка все-таки соблазняет земного мужчину, как подозревает целый ряд фольклористов, спровоцированы именно книжностью, знанием литературных текстов, а не собственно народной традицией.

Шутовка с гребнем

В северорусской традиции есть другой женский персонаж. Он довольно редко называется русалкой — скорее шутовкой, чертовкой, какой-нибудь водяной бабой. Этот персонаж лишен четко выраженной сезонности, всегда появляется в одиночку и связан именно с водным пространством — с какой-нибудь рекой или озером. Очень часто говорят, что эти шутовки происходят из утопившихся девушек и женщин. Фактически этот персонаж проявляет себя только в одном сюжете: шутовка сидит на берегу, на каком-нибудь прибрежном камне или на мостках, где стирают белье, и расчесывает свои длинные волосы большим костяным, каким-то необычным гребнем. При приближении человека она бухается в воду и скрывается в ней. На берегу остается ее гребень. И если человек заберет этот гребень с собой, она потом будет ходить к нему под окна, просить, нудить, чтобы он ей его отдал, и не оставит его в покое, пока он не положит гребень на место. В некоторых случаях она может причинять вред, в том числе затягивать человека в воду, — но это никак не связано с гендерными признаками, затянуть могут и мужчину, и женщину. Сексуальная составляющая, которая так сильна в романтической литературе, здесь никак не эксплицируется.

При приближении человека она бухается в воду и скрывается в ней

И украинские и белорусские русалки, и русские шутовки — это вполне нормальные, даже красивые женщины. Но если в европейской романтической традиции их красота всячески подчеркивается, то у славянских русалок это не слишком актуально. Кроме выдающейся внешности западноевропейские русалки часто обладают прекрасными голосами и поют красивые песни, заманивая к себе земных мужчин. Славянские русалки ничего особенного не поют и вообще по большей части молчат. То есть славянские русалки похожи на обычных девушек и женщин, ничем особенно от них не отличаясь ни по облику, ни по поведению.

Некрасивая русалка

Некрасивая, старая, горбатая, одетая в какое-то рванье, с длинными отвисшими грудями, которые она может перекидывать через плечи

Но в восточнославянских рефлексах на эту тему оно проявляет себя исключительно как страшная баба с длинными отвисшими грудями, которая может причинить вред детям.

Получается, что у восточных славян прототипа литературной романтической русалки мы не находим.

Русалочья болезнь

У южных славян тоже есть некие русалкоподобные существа, но они в некоторых своих проявлениях сближаются с украинскими и белорусскими русалками: это множественные и сезонные существа, появляющиеся на Троицкой неделе. Они появляются на земле во время цветения такого растения, которое по-болгарски называется «росен», и проявляют себя чаще всего в том, что поют и танцуют на полянах, где растет это растение, и оставляют на траве круги. Человек, ступивший на то место, где танцевали русалки, или нарушавший запреты на работу, предписанные для троицкого периода, заболевает «русальской болезнью», которая проявляется в некоторой слабости, в неадекватном сознании — человек находится, что называется, не в себе. Для того чтобы излечить его от этой болезни, односельчане должны танцевать вокруг него специальный танец хоро — типа нашего хоровода, только все время убыстряющийся, с высокими подскоками. Участники этого хоровода носили название «русалии».

Хвост, красивый голос и зачаровывание мужчин

Что касается западных славян, то у них как раз есть представления о полуженщинах-полурыбах. У поляков они называются сиренами, или сиренками: на старом гербе Варшавы изображена такая сиренка — девушка с рыбьим хвостом; ее же изображение есть на Рыночной площади Старого города. Но в тех польских фольклорных и этнографических материалах XIX–XX веков, с которыми я знакома, этот персонаж известен плохо, в крестьянской традиции он не популярен.

На польскую и чешскую мифологии во многих узловых моментах сильно повлияла западноевропейская, особенно германская, традиция.

Полуженщины-полурыбы или женщины с драконьими хвостами, иногда женщины с двумя драконьими или рыбьими хвостами, тоже встречаются в разных мифологиях на севере Европы — кельтской, балтийской, германской. У всех есть набор общих черт: они красивые, очень часто поют красивые песни, впечатления от их голоса специально отмечаются в рассказах. Проявляют себя они чаще всего, вступая в любовные отношения с земными мужчинами. Называться могут по-разному — никса, ундина, Лорелея или Мелюзина. Все они имеют ряд общих черт с древнегреческими сиренами. Я не берусь утверждать, что все эти североевропейские персонажи генетически связаны с древнегреческими, но ведут себя они аналогично. Скорее всего, этот сюжет, так же как и сюжеты о карликах, проник в польскую традицию с Запада — возможно, это произошло где-то в Средние века — и к нашему времени стал расхожим местом, таким туристическим брендом. Теперь эта сиренка изображается на сувенирах — магнитиках, открытках и значках — в качестве символа Варшавы.

То же самое произошло и в некоторых восточнославянских ареалах: эта сюжетная линия из книжности проникла в народную традицию России, Белоруссии и Украины, и там возник отдельный, совершенно самостоятельный сюжет о фараонках, или мелюзинах. В начале XX века русский этнограф и фольклорист Дмитрий Константинович Зеленин одним из первых выдвинул предположение о том, что образ полуженщины-полурыбы в восточнославянской мифологии был позаимствован. Он проник в устную традицию из библейского сюжета о воинах фараона, которые погибли в Красном море, преследуя еврейский народ, когда тот уходил из‑под египетского рабства. Волны моря расступились и пропустили евреев, а воины фараона потонули. Из них и возникли полулюди-полурыбы, живущие в море. Поэтому одно из русских названий таких персонажей — фараонки.

Чудовищно прекрасны: как появился и менялся образ русалки

В первый день всемирного челленджа Mermay рассказываем об эволюции знаменитого образа морских дев. Вы узнаете, откуда взялся хвост, как появилась любовь к пению и кто изображен на логотипе Starbucks.

Архетипичная русалка представляет собой изящную молодую женщину с рыбьим хвостом вместо ног. У нее густые длинные волосы, прекрасное лицо и обнаженный торс. Часто встреча с русалкой не сулит для человека ничего хорошего: ее красота и голос способны очаровать и свести с ума, а сил хватит для того, чтобы утянуть моряка на дно.

Называть описанных выше существ русалками — не совсем правильно. Русалки появились в мифологии восточных славян и напоминают скорее духов природы вроде античных нимф и нереид. По разным поверьям, стать русалкой могли покойники (например, утопленницы) или женщины под действием проклятья.

Внешне они почти не отличаются от людей, у них нет хвоста и плавников. Благодаря этому русалки не привязаны так сильно к водной среде и часто обитают в лесу. В описании внешности русалок особый акцент делается на распущенных волосах, которые крестьянки обычно прятали под платок.

Как видно из описания, на «классических» русалок они не совсем похожи. Зато похож персонаж западноевропейской мифологии — морская дева (mermaid). В англоязычной литературе славянских русалок так и называют — rusalka. Такое расхождение возникло из-за того, что один образ слился с другим под влиянием западной литературы в XIX веке. В тексте мы используем оба термина, но речь будет идти именно о морских девах.

Прообраз современных русалок появился около 6-7 тысяч лет назад в шумерской мифологии. Существо по имени Оан или Оаннес было посланником верховного божества мудрости, пресных вод и подземного мира. Согласно преданиям, днем Оаннес выходил из вод Персидского залива и учил людей наукам, ремеслам и законам, а ночью возвращался в морскую пучину.

Поскольку шумерскому Прометею нужно было и ходить по земле, и жить под водой, черты человека и рыбы в нем сильно смешались.

Тело у него всё было рыбье, а из-под головы, из-под рыбьей головы, росла другая голова и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий»

Женская версия появилась чуть позже. Ею стала ассирийская богиня плодородия Атаргатис. Согласно одному из мифов, богиня влюбилась в простого смертного и родила от него дочь. Атаргатис устыдилась связи с человеком и приказала утопить возлюбленного, а новорожденную — выбросить в пустыню. Поняв всю чудовищность поступка, она бросилась в воды озера, чтобы утопиться, но превратилась в рыбу.

Так женщина морского народа стала ассоциироваться с опасностью и непостоянством натуры. Она способна отнять жизнь, даже если сама будет об этом сожалеть. Не исключено, что история о несчастной любви Атаргатис стала основой для сказок и историй, которыми вдохновлялся Андерсен при написании «Русалочки».

Если Атаргатис навредила человеку под действием эмоций, то сирены из мифов Древней Греции губили мореходов ради забавы и пропитания. Изначально их изображали как птиц с торсом и головой женщины. Пением сирены заманивали корабли на скалы и убивали моряков, которые не устояли перед их голосом.

В средние века сирен стали изображать с рыбьими хвостами. И хотя в бестиариях можно найти рисунки, где у них, помимо чешуйчатого хвоста, есть птичьи ноги и даже крылья, сирены утрачивают первоначальный облик. Их образ слился с образом морских дев, которые унаследовали навыки волшебного пения. К ним же перешла и дурная слава сирен.

Заимствования из греческой мифологии не ограничились только сиренами. Свою лепту внес и Тритон — сын Посейдона, верховного бога морей. Вместе с нимфами он породил целый народ морских существ — тритонов. В русском языке так еще порой называют мужчин-русалов. Большинство из них выглядят как люди с рыбьими и дельфиньими хвостами, но бывают и более необычные экземпляры, вроде гибридов с телом членистоногого или коня.

В Средние века в образе русалок смешались черты сирен и тритонов. Художники стали пририсовывать им хвосты и конечности самых разных животных. С ростом влияния христианства морские девы обрели репутацию проклятых языческих созданий, которым не найти спасения на небесах.

Среди иллюстраций того времени можно встретить русалок с двумя хвостами вместо ног. Так изображали Мелюзину — фею из кельтских легенд. Несмотря на его языческую суть, образ стал популярен в геральдике и в архитектуре.

В Эпоху просвещения люди пытались объяснить мифы с помощью науки. По мнению мыслителей, морские девы из рассказов моряков на деле были морскими животными: дюгонями, морскими коровами или ламантинами. Они тоже любят погреться на камнях и издалека могут напоминать фигуру человека. Этого же мнения придерживаются и современные специалисты Национального музея естественной истории.

За русалок могли принять и дельфинов белух из-за особенностей анатомического строения.

Благодаря развитию медицины стали научно объяснимы случаи болезни сиреномелией (впечатлительных просим воздержаться от перехода по ссылке). Это аномалия развития нижних конечностей — они срастаются таким образом, что выглядят как хвост рыбы.

Популярность русалок получила новый виток развития в XIX-XX веках благодаря распространению слухов о якобы пойманных морских жителях. Их фальшивые мумифицированные останки за плату показывали на бродячих выставках диковин и уличных шоу. Особенно популярным экспонатом была фиджийская русалка.

К XX веку активность этих шоу поутихла, особенно после выставки Британского музея, посвященной всем известным русалочьим подделкам.

Чудовищные экспонаты поддельных русалок не оказали влияния на привычное восприятие морских дев. Начиная с Эпохи Просвещения, люди стали понимать, что эти существа — миф. Это привело к романтизации их образа.

Сказка Г.Х. Андерсена «Русалочка», опубликованная в 1837 году, показала морской народ в новом свете. Подводные жители не испытывали особого интереса к миру людей и даже считали их опасными (в ранних легендах обычно все наоборот). История Русалочки, которая влюбилась в человека, прямо противоположна мифу о шумерской богине Атаргатис. В отличие от нее, морская дева готова страдать и умереть, но только не навредить любимому.

Произведение Андерсена стало очень популярно. По мотивам сказки был поставлен балет, установлена статуя русалочки в Копенгагене и создан знаменитый мультфильм студии Disney (хоть и с измененным сюжетом). Этот образ еще долгое время оставался неизменным в литературе, в живописи и в новом искусстве кинематографа и мультипликации.

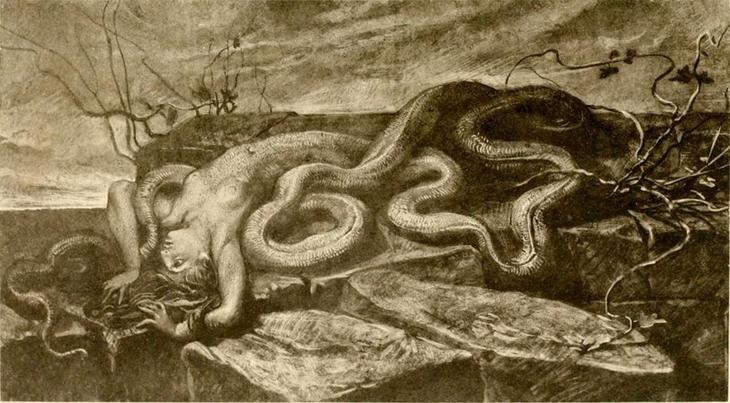

В живописи образ русалок был особенно востребован в эпоху романтизма. Значимые художники того времени использовали морских дев для сюжетов своих картин.

С начала XXI создатели фильмов и игр стали все чаще отходить от привычного образа. Вместо милых и доброжелательных персонажей русалки вновь становятся существами, опасными для людей.

Меняется и внешний облик — подводные жители все чаще похожи на альтернативный вариант эволюции человека. Художники добавляют к их внешности черты рыб, моллюсков и других морских обитателей.

В книге «Гарри Поттер и Кубок Огня», а затем и в фильме, зритель видит сразу два образа русалок. Первый образ классический — миловидная русалка на витраже в ванной расчесывает волосы, сидя на камне (в книге — просто спит). Он подкрепляется чарующим голосом, который поет песню-загадку.

То, что предстает после — уже мало похоже на образ, к которому читателя готовили изначально.

Вдруг из тьмы показались очертания домов, слепленных прямо из булыжников и поросших водорослями. В темных окнах виднелись лица… эти лица были совсем не похожи на мордашку русалки с картины в ванной старост.

Серая кожа и длинные-длинные темно-зеленые волосы, желтые глаза, неровные зубы, на шеях — ожерелья из гальки.

Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер и Кубок Огня»

Хотя Гарри подводные жители показались дикими и пугающими на вид, их отношение к людям оказалось нейтральным. С ними можно договориться и сотрудничать.

Создатели фильма пошли еще дальше.

Концепт русалок прошел несколько итераций. Первый был больше похож на описанный Роулинг, однако создатели фильма решили добавить больше животных черт. Основным референсом для дизайна выбрали рыб семейства осетровых. С них были срисованы пропорции, текстуры и вид чешуи. Косой рыбий хвост был взят у тунца. Волосы сначала заменили на щупальца с присосками, как у осьминогов, но в итоге остановились на щупальцах морских анемонов.

В четвертом фильме про похождения капитана Джека Воробья нам показывают более каноничный образ русалок, в котором присутствуют все их характерные черты.

Перед художниками и специалистами по спецэффектам стояла задача показать русалок одновременно прекрасными и чудовищными.

Мы старались придать им хищный вид. Ранние концепции имели зазубренные, похожие на бритву зубы пираньи, у некоторых были акульи зубы и челюсти. Мы добавляли зазубренные спинные гребни, светлую серебристую кожу и безжизненные черные глаза

Aaron McBride. Арт-директор по визуальным эффектам.

Аарон отмечает, что в создании образа очень помогла увиденная им подводная фотосессия с танцорами балета. Его впечатлил вид полупрозрачной ткани, развевающейся под водой. Для развития этой темы в образе он изучил фотографии медуз и ламинарий — длинных морских водорослей с широкими листьями.

Русалки в пиратах Карибского моря принимают человеческий облик, когда соблазняют моряков или выходят на сушу. Настоящее лицо они показывают лишь под водой или при смерти.

Интересный дизайн подводного народа представили Blizzard в игре Warcraft 3: Frozen Throne. Новая раса пришла из морской пучины и сочетает в себе черты разных жителей глубин — рыб и моллюсков, поэтому мы не могли не упомянуть их в преддверии Mermay.

Эти падшие, видоизмененные эльфы называют себя нагами, что отсылает нас к индуистской и буддистской мифологии. В азиатском фольклоре наги — змееподобные существа с торсом и головой человека, которые могут жить как на земле, так и под водой.

Впервые наги появляются в игре, вышедшей в 2005 году, однако ранние эскизы датируются еще 1999 годом.

В первоначальном концепте преобладает налет азиатской культуры — у воинов змеевидные тела и усатые морды восточных драконов. Но есть и множество отсылок к античной мифологии:

При создании внешности наг художники в качестве референсов использовали гребни и хвосты морских рыб и рептилий, таких как рыба-парусник и тритон. У королевы падших эльфов Азшары вместо хвоста — щупальца кальмара, как у Урсулы из диснеевского мультфильма.

Русалки — большая часть человеческой культуры. Упоминания о фантастических водных жителях встречаются в культуре почти любого народа мира — Мами Вата у африканцев, Нингё у японцев, Матсья в индуизме и т.д.

Охватить все в рамках обзорной статьи невозможно, поэтому мы постарались осветить наиболее значимые для художников моменты и объединить их в короткий список:

Русалка — антропоморфное существо с рыбьим хвостом вместо ног. Науке известно свыше 35 тысяч рыб, поэтому референсов для хвостов очень много.

Необязательно ограничиваться только рыбьим хвостом — тенденции таковы, что морские девы могут иметь щупальца, перепонки, острые гребни и зубы, но все равно оставаться узнаваемыми.

Среди морского народа есть и мужчины, хоть и появляются в мифах и рисунках гораздо реже.

Русалки могут быть дружелюбными, нейтральными или враждебными к людям. В современной культуре есть место для любого мировоззрения.