технико экономические параметры вагона

Технико-экономические показатели вагонов

С числом осей связана грузоподъемность вагона — наибольшая масса груза, которая может быть перевезена, исходя из прочности конструкции вагона. Достоинства вагонов большой грузоподъемности таковы:

меньшее удельное сопротивление движению, за счет чего сокращается расход электроэнергии и топлива, потребляемых локомотивами;

большая погонная нагрузка, т. е. масса поезда возрастает при неизменной длине станционных путей;

снижение металлоемкости конструкции на единицу грузоподъемности на 10. 15 %;

сокращение расходов на ремонт и содержание вагонов на 10. 20%;

снижение затрат на маневровую работу, взвешивание вагонов и оформление перевозочной документации.

Сумма грузоподъемности вагона (масса нетто) и его тары составляет массу вагона брутто. Уменьшение тары вагонов, представляющее собой одну из основных задач вагоностроения, обеспечивает увеличение грузоподъемности грузовых вагонов и, следовательно, повышение провозной способности железных дорог, экономию металла, необходимого для постройки вагонов, электроэнергии и топлива, расходуемых локомотивами при перевозке, а также снижение себестоимости перевозок.

Наиболее важным показателем, характеризующим технико-экономическую эффективность вагона, является коэффициент тары

Этот коэффициент показывает, какая часть массы вагона приходится на каждую тонну его грузоподъемности. Чем меньше коэффициент тары, тем экономичнее вагон. Для пассажирских вагонов коэффициент тары определяется как отношение тары вагона к числу мест.

где V— вместимость кузова вагона; р — пл ощадь пола платформы.

Возрастание допустимой нагрузки позволяет при той же длине станционных путей увеличить массу поездов и, следовательно, повысить провозную способность железной дороги. Таким образом, допустимая нагрузка определяет и грузоподъемность вагонов.

При проектировании вагонов устанавливают исходя из заданного габарита подвижного состава объем кузова, а для платформ — площадь пола и затем по этим данным находят внутренние размеры вагонов.

При выборе длины вагона учитывают вынос его кузова в кривых участках пути и условия размещения в вагонах грузов и контейнеров.

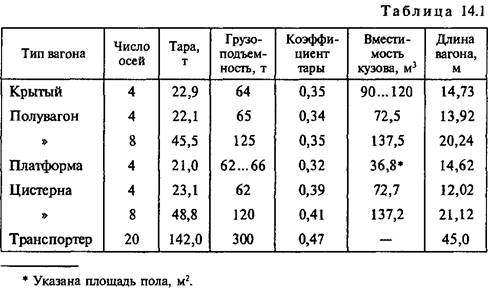

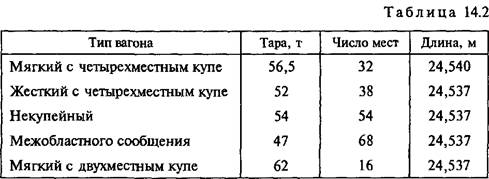

Основные характеристики и технико-экономические показатели наиболее распространенных конструкций грузовых вагонов приведены в табл. 14.1, а пассажирских — в табл. 14.2.

Технико-экономические характеристики вагонов

Для удовлетворения потребностей страны в перевозках с одновременным снижением их себестоимости необходимо существенно улучшать технико-экономические характеристики вагонов. Основными параметрами грузовых вагонов являются: осность, грузоподъемность, линейные размеры, масса тары, вес вагона брутто, емкость, коэффициент тары, нагрузка от колесной пары на рельсы, нагрузка на 1 м пути (погонная нагрузка), удельный объем, удельная площадь. К основным параметрам пассажирских вагонов относятся: линейные размеры, тара, число мест, коэффициент тары, коэффициент населенности, конструкционная скорость, а также тип и особенности конструкции составных узлов и систем.

Осность вагона определяется общим числом его колесных пар (осей): двух-, четырех-, шести-, восьми- и многоосные. Большинство вагонов России — четырехосные.

Линейные размеры определяют базу вагона, длину по осям сцепления автосцепок, длину и ширину кузова и высоту его от головки рельса.

Базой вагона называется расстояние между центрами пятников вагона. Базу вагона определяют исходя из условий вписывания в кривые и устойчивости вагона на рельсовом пути. Она зависит от длины и ширины вагона, а также от наименьших радиусов кривых участков.

Грузоподъемностью грузового вагона Q называется наибольший вес перевозимого груза, на который рассчитана его конструкция. Грузоподъемность указывают с обеих сторон кузова на боковых стенах.

Тара вагона Т — вес порожнего вагона. Тара определяется взвешиванием и указывается на боковых балках вагона или в нижней части кузова с точностью до 100 кг.

Вес вагона брутто Рбр — вес вагона вместе с грузом:

Коэффициент тары Кт показывает массу тары вагона, приходящуюся на 1 т его грузоподъемности. Он является сравнительным показателем экономичности вагонов различных типов и разной грузоподъемности. Для большинства современных четырехосных вагонов коэффициент тары равен 0,33—0,38. Чем меньше этот показатель при одинаковой прочности конструкции, тем экономически выгоднее данный вагон в эксплуатации. Коэффициент тары определяется по формуле

Количество мест (населенность) в пассажирском вагоне зависит от его типа, назначения и уровня комфорта, предоставляемого пассажирам.

Коэффициент тары пассажирского вагона — отношение массы тары к числу мест в вагоне — является основным показателем его экономичности.

Снижение массы кузова и его коэффициента тары за счет применения более легких и коррозийностойких сталей, теплоизоляционных материалов с улучшенными теплотехническими характеристиками, а также более эффективных систем кондиционирования воздуха позволит значительно снизить расходы на эксплуатацию вагонов и сделает их более удобными. В настоящее время коэффициент тары для пассажирских вагонов недопустимо высок и составляет 1 —2 т/пассажира, что в десять раз уступает автомобилестроению. Для вагонов пригородных поездов определяют массу тары, приходящуюся на 1 м 2 площади пола, так как в таких вагонах учитывается число пассажиров, которые могут находиться стоя.

В технической характеристике вагона указывается вид систем отопления, установок кондиционирования воздуха, тип тележек, привода генератора, автосцепки, генератора, тормоза, наличие дополнительного оборудования: холодильника, микроволновой печи, установок пожаротушения и других комплектующих элементов.

Емкость V вагона определяется внутренними геометрическими размерами кузова и характеризует вместимость вагона. Она рассчитывается по объемному весу наиболее массовых грузов, перевозимых в вагонах данного типа.

Для сравнительной оценки экономичности вагона различных типов и размеров обычно пользуются удельным объемом, определяемым как частное от деления полного объема вагона в кубических метрах на грузоподъемность в тоннах. Для крытых и изотермических вагонов удельный объем составляет 1,8—2,5 м 3 /т, для полувагонов и цистерн — 1 — 1,4 м 3 /т. Удельный объем Ку определяется по формуле

Емкость у большинства грузовых вагонов указана на боковых стенах кузова.

Допускаемая нагрузка от колесной пары на рельсы зависит главным образом от типа рельсов, числа шпал, уложенных на 1 км пути, рода балласта и скорости движения поездов. С 1980 г. установлена наибольшая нагрузка от колесной пары грузовых вагонов на рельсы — 228 кН (23,25 тс), а у вагонов нового поколения — 245 кН (25 тс). Для пассажирских вагонов осевая нагрузка составляет 176,6 кН (18 тс). Увеличение осевых нагрузок — важный резерв повышения грузоподъемности вагона. Дальнейшее увеличение осевых нагрузок требует повышения прочности железнодорожного пути.

Погонная нагрузка определяется отношением массы брутто вагона к длине его по осям сцепления и измеряется в тоннах на 1 м (т/м). Пополнение вагонного парка большегрузными вагонами с увеличенными погонными нагрузками — один из эффективных путей повышения провозной способности дорог. Такие вагоны позволяют формировать поезда увеличенной массы при существующей длине станционных путей. Допустимая погонная нагрузка регламентируется несущей способностью мостов и других искусственных сооружений. У современных вагонов погонная нагрузка достигает 10,5 т/м.

Удельная площадь для платформ и транспортеров определяется делением площади пола в квадратных метрах на грузоподъемность в тоннах.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАГОНА

Снижения массы тары при одновременном повышении грузоподъемности и надежности вагонов достигается:

✓ путем уменьшения динамических сил, действующих на вагон, за счет совершенствования ходовых частей и автосцепного устройства;

✓ выбором целесообразных конструктивных форм нагонов и их элементов;

✓ применением более прогрессивных материалов для элементов вагонов (низколегированных сталей, сталей повышенной прочности и коррозийной стойкости, высокопрочных алюминиевых сплавов и пластмасс);

✓ совершенствованием технологии изготовления и ремонта вагонов; совершенствованием методов расчета и испытаний нагонов.

• Эффективность снижения массы грузового вагона оценивается техническим коэффициентом тары Кт.

Этот коэффициент характеризует качество конструкции вагона: чем меньше Кт, тем меньше собственной массы вагона приходится на каждую тонну транспортируемого груза, а следовательно, меньше затраты на перевозку самого вагона и вагон экономически выгоднее. Поэтому при проектировании новых вагонов необходимо стремиться к снижению Кт. Для пассажирских вагонов коэффициент тары определяется как отношение массы тары к населенности вагона.

• Удельный объем кузова вагона представляет собой отношение полного объема кузова к его грузоподъемности. Для платформ определяется удельная площадь как отношение площади пола к грузоподъемности. От величин удельных объемов и удельных площадей зависит использование объема и грузоподъемности вагона, а следовательно, себестоимость перевозок и приведенные затраты народного хозяйства.

• Выбранный тип вагона должен обеспечивать выполнение перевозок с наименьшими эксплуатационными расходами при соблюдении установленных правил безопасности движения.

В подраздел 8.2. «Определение технико-экономических параметров вагона» необходимо произвести расчеты технико-экономических параметров для заданного типа вагона по нижеприведенной методике. Производимые расчеты надо дополнить пояснениями о принятых решениях по изменению величин номинальной нагрузки и удельного объема.

Техническим коэффициентом тары грузового вагона называется отношение его тары к номинальной грузоподъемности:

Кт=

Учитывая, что технический коэффициент тары недостаточно полно раскрывает эксплуатационные качества вагона, вводят дополнительные коэффициенты.

Погрузочный коэффициент тары, учитывающий использование грузоподъемности вагона, определяют по формуле

Кп=

погрузочный коэффициент тары;

Коэффициент использования грузоподъемности определяется:

Эксплуатационный коэффициент тары КЭ, учитывающий пробег вагона в груженом и порожнем состоянии, выражается формулой

Кэ=

динамическая нагрузка груженого вагона, тс.

Желательно, чтобы все коэффициенты тары при прочих равных условиях имели минимальное значение и разница в их величине была возможно меньшей.

Величина коэффициентов тары зависит от удельного объема и удельной площади.

Удельным объемом называют отношение объема кузова к его номинальной грузоподъемности

Vy=

Кроме полного объема, различают погрузочный объем кузова

У крытых и изотермических вагонов φ 1. С учетом этого удельный объем определяется

Vy=

Удельной площадью платформы называется отношение полной площади пола к его грузоподъемности:

Fy=

Оптимальные значения удельного объема и удельной площади пола определяется структурой перевозочного процесса для каждого типа вагонов. Зависимость между коэффициентом использования грузоподъемности и удельным объемом или удельной площадью приведена на рис. 3.

При проектировании вагона стремятся к максимальной его грузоподъемности в пределах допустимой нагрузки от колесной пары на рельсы и погонной нагрузке. Максимальное значение номинальной грузоподъемности вагона не должно превосходить следующей величины:

Qn=

В ходе проектирования необходимо определить максимальную грузоподъемность вагона с учетом осевой нагрузки установленной для железных дорог России и возможность увеличения удельного объема или удельной площади пола по графику зависимости коэффициента использования грузоподъемности.

Экономичность вагона в значительной степени зависит от совершенства его конструкции, обеспечивающей наименьшую стоимость изготовления, удобство погрузки и выгрузки, сохранности грузов при перевозках, минимальные расходы на содержание и ремонт вагонов в процессе их эксплуатации.

Основными линейными размерами вагона, определяющими его вместимость, являются длина, ширина и высота. При этом соотношение между линейными размерами кузова должны быть такими, чтобы обеспечивались свободная погрузка и выгрузка вагона, наиболее рациональное размещение перевозимого груза, наименьший коэффициент тары, наименьшее сопротивление движению, прочность и устойчивость вагона.

Увеличение объема кузова достигается изменением его высоты, ширины или длины. Высота кузова ограничена возможностями габарита подвижного состава. Удлинение кузова ведет к уменьшению ширины кузова по условиям вписывания в тот же габарит. Кроме того, длина вагонов, предназначенных для перевозки массовых видов грузов, выбирается с учетом существующих сортаментов длинномерных грузов, условий размещения контейнеров и размеров погрузо-разгрузочных механизмов.

В выполняемом проекте увеличение объема кузова будет достигаться изменением ширины кузова.

9) Расчёт сопротивления движению вагона на руководящем подъёме 9‰

При движении поезда по руководящему подъёму вагон оказывает сопротивление движению, состоящему из основного w // o и w // доп (от подъёма i)

Под основным сопротивлением понимают сопротивление, которое оказывается движению поезда всегда, независимо от того, где движется поезд: по площадке, спуску или подъёму. Оно суммируется из следующих сопротивлений:

— качения колёс по рельсам;

— проскальзывания колёс по рельсам из-за возможной разницы в диаметрах колёс;

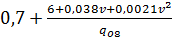

Удельная сила – это часть полной силы, приходящаяся на 1 кН веса (локомотива, вагона, состава). Её размерность Н/кН. Удельные силы основного сопротивления движению для локомотивов и вагонов w / o и w // o определяют по эмпирическим формулам, полученным опытным путём. Удельные силы зависят от скорости движения, типа подшипников букс, а также от загрузки вагонов и числа осей. Формулы по определению основного удельного сопротивления вагонов имеют вид:

Четырёхосные вагоны на подшипниках скольжения

w // o4ck=

четырёхосные вагоны на подшипниках качения (на роликовых):

w // o4kач =

w // o6kач =

w // o8kач =

где

Данные по грузоподъёмности, массе тары, осности для заданного типа вагона взять из технических характеристик (см. приложение).

Под дополнительным сопротивлением понимают сопротивление, которое оказывается движению поезда по подъёму, кривым, а также при ненормальных метеорологических условиях.

Удельное сопротивление от подъёма численно равно крутизне подъёма, выраженной в числе тысячных (‰). Одна тысячная подъёма (1‰) означает, что через каждую тысячу метров поезд поднимается относительно предыдущей отметки на 1 м. А величина уклона i есть тангенс угла ἀ наклон прямой (плоскости) над горизонталью. Таким образом на руководящем уклоне равном i = 9‰ на вагон будет действовать дополнительная удельная сила w // доп= 9Н/кН (на каждый килоньютон веса вагона 9Н силы сопротивления)

Студент должен определить сопротивление движению заданного вагона при скорости движения V=25 км/ч (расчётная скорость тепловозов) или V=45км/ч (расчётная скорость электровозов) по выбору для полностью загруженного (с расчётной грузоподъёмностью) и порожнего вагона (вес только тары)

Пример: Четырёхосный вагон-хоппер на подшипниках качения. Грузоподъёмность 70,5 т, масса тары 23 т. Уклон i=10‰(рис.4). Удельное основное сопротивление порожнего вагона:

w // o4пор=

w // o4гр=

Полное сопротивление вагона на расчётном подъёме порожнего вагона:

где q=9,8 м/с 2 –ускорение свободного падения

Рис.4 К определению дополнительного сопротивления движению w // доп

(w // доп =

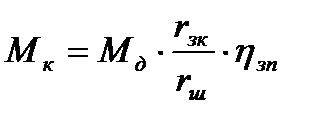

10) Определение передаточного числа тягового редуктора.

Вращающий момент от двигателя к колесной паре у грузовых и маневровых тепловозов передается тяговым редуктором, состоящим из шестерни, насаженной на вал электродвигателя, и зубчатого колеса, напрессованного на ось колесной пары. У электровозов (за некоторым исключением) тяговый момент передаётся на ось двумя параллельными потоками через косозубые зубчатые передачи.

Студенту следует привести схему передачи вращающего момента от двигателя к колесной паре, обозначив силы и моменты, как показано на рис. 5.

В свою очередь момент, передаваемый колесной паре, Mк будет равен произведению силы Pз на радиус зубчатого колеса

(плечо силы Pз)

Выражая Pз через Mд и с учетом КПД зубчатой передачи, получим:

Отношение rзк/rш называют передаточным числом редуктора iред.

где zзк , zш — число зубьев соответственно зубчатого колеса и

шестерни;

wд , wк — угловая скорость соответственно вала двигателя и

колесной пары, рад/с;

Передаточное число редуктора можно рассчитать как отношение максимально допустимой угловой скорости вала двигателя к угловой скорости колесной пары при конструкционной скорости локомотива.

где wк max — угловая скорость колесной пары при конструкционной скорости тепловоза.

wg max — угловая скорость вала двигателя при максимально допустимой частоте вращения

Угловая скорость w рад/с, связана с частотой вращения n, 1/с, соотношением:

При максимально допустимых частотах вращения якорей двигателей

nmax = 37-38 1/c,

Скорость тепловоза v в км/ч связана с частотой вращения колесных пар nк соотношением:

где Дк — диаметр колеса. Для тепловозов ТЭП70 и 2ТЭ70 Дк = 1,22 м,

для остальных Дк = 1,05 м. Для всех электровозов Дк=1,25 м.

Откуда частота вращения колесных пар при конструкционной скорости

Тогда

Передаточное число iред (если принять wд max = 233 рад/с, vконстр = 100 км/ч, Дк = 1,05 м) равно

11) Расчёт и построение тяговой характеристики локомотива

Тяговая характеристика (графическая зависимость силы тяги от скорости движения) имеет два участка: ограничение силы тяги по мощности, приходящейся на тяговые электродвигатели, и ограничение силы тяги по сцеплению.

Для тепловоза, располагающего дизелем с ограниченной постоянной мощностью зависимость силы тяги от скорости определяется из выражения

Касательная мощность, которую студент определил ранее для длительного (продолжительного) режима при движении тепловоза с расчётной скоростью будет оставаться постоянной и при скоростях выше расчётной вплоть до конструкционной. Задаваясь последовательно значениями скоростей V равными 20,40,60,80,100 и т.д. получим значения силы тяги Fk при этих скоростях из выражения

По полученным данным построить зависимость Fk=f(v) – (кривая рис.6). Этот участок имеет вид гиперболы.

Для построения участка характеристики, ограничивающего силу тяги по сцеплению нужно воспользоваться зависимостью

Максимальное значение силы тяги Fк ограничивается силой сцепления колес с рельсами Fсц.

где Pсц — сцепной вес тепловоза (вес, передаваемый от движущихся

колес на рельсы), кН;

2П — масса локомотива, приходящаяся на одну движущуюся ось, т;

m — число движущихся осей;

Значения сцепного веса в кН или сцепной массы в т приведены в технических характеристиках заданного локомотива. Там же могут быть указаны значения нагрузки от колёсной пары на рельсы.

Правилами тяговых расчетов для поездной работы установлена следующая эмпирическая формула для определения

где v — скорость движения, км/ч.

Величину Fсц вычисляют для нескольких значений скорости (0, 10, 20, 30, 40 км/ч).

Результаты расчетов свести в таблицу.

По точкам Fсц , v нанести на тяговую характеристику (см. рис. 6) кривую 1 ограничения силы тяги по сцеплению.