укажите функциональные параметры исследуемые при изучении состояния кровообращения

Научная электронная библиотека

Сетко Н. П., Сетко А. Г., Булычева Е В., Бейлина Е Б., Сетко И. М.,

2.3. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем

Методы функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы основаны на оценке первичных показателей (пульс, артериальное давление) и ииследовании начальных и конечных показателей при проведении тестовых проб. Исследование первичных показателей включает в подсчет пульса; – измерение артериального давления: диастолическое, систолическое, пульсовое, среднединамическое, минутный объем крови, периферическое сопротивление. При подсчете пульса важным аспектом является исходное состояние обследуемого. Для этого необходимо, чтобы ребенок или подросток не был в состоянии возбуждения, страха, что требует проведения со стороны исследователя проведения короткого диалога для установления доверительных отношений с обследуемым, объяснить цель и ход манипуляции, получить его согласие. Следующим этапом является расположения обследуемого в удобном положении сидя (лежа) с расположением кисти рук обследуемого на уровне сердца, исследователь охватывает их своими руками так, чтобы 1-й палец располагался на локтевой (тыльной) стороне предплечья, а 2-й, 3-й, 4-й, 5-й пальцы на лучевой артерии в области лучезапястного сустава.

Пальпацию лучевой артерии следует слегка прижимая ее к лучевой кости. Необходимо сравнить колебания стенок артерий на обеих руках (при одинаковом колебании – исследование пульса продолжить на одной руке; при разном колебании – на той руке, где колебания выражены лучше); определить ритм пульса (по интервалам между пульсовыми колебаниями). Подсчитать частоту пульса (при ритмичном пульсе – в течение 30 с, результат умножить на 2; при аритмичном – в течение 1 мин). Определить напряжение пульса (по той силе, с которой вы должны прижать лучевую артерию, чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания). Определить наполнение пульса (характеризуется наполнением артерии кровью во время систолы и общим количеством крови в кровеносной системе). Оценить свойства артериального пульса: ритм, частота, напряжение, наполнение (Иванов Ваня: артериальный пульс ритмичный (аритмичный), 78 колебаний в мин, умеренного напряжения (либо твердый, либо мягкий), полный (пустой).

Измерение артериального давления должно проводиться в стандартных условиях: первая половина дня; не ранее чем через 1 час после уроков физкультуры или контрольных работ, пребывания на холоде, приема пищи; после 20-минутного отдыха; в тихой, спокойной и удобной обстановке при комфортной температуре. Мальчики и девочки должны проходить исследование раздельно. Перед измерением АД исследуемому необходимо объяснить цель процедуры, что в определенной степени снижает психоэмоциональное напряжение и позволяет избежать отрицательной реакции со стороны ребенка, которая может послужить причиной повышения АД, вызванное процедурой обследования. Необходимо подобрать манжетку соответствующего размера, а ширина ее должна составлять половину окружности плеча испытуемого. При измерении по аускультативному методу Короткова-Янковского ребенок должен сидеть, опираясь на прямую спинку стула, с расслабленными, не скрещенными ногами, не менять положения и не разговаривать на протяжении всей процедуры измерения. Рука должна удобно лежать на столе, ладонью кверху, примерно на уровне сердца. Манжета накладывается на плечо на 2 см выше внутренней складки локтевого сгиба так, чтобы между ней и поверхностью плеча проходил указательный палец. Перед наложением воздух из манжетки удаляют. Стетоскоп прикладывают в локтевом сгибе на плечевую артерию без надавливания. Появление первых тонов сердца при выслушивании соответствует систолическому давлению, а исчезновение – диастолическому.

Диастолическое или минимальное давление (ДД). Его высота в основном определяется степенью проходимости прекапилдяров, частотой сердечных сокращений и степенью эластичности кровеносных сосудов. ДД тем выше, чем больше сопротивление прекапилляров, чем ниже эластическое сопротивление крупных сосудов и чем больше ЧСС. В норме у здорового человека ДД равно 60–80 мм рт. ст. После нагрузок и различного рода воздействий ДД не меняется или несколько понижается (до 10 мм рт. ст.). Резкое снижение уровня диастолического давления во – время работы или, напротив, его повышение и медленный (более 2 мин) возврат к исходным значениям расценивается как неблагоприятный симптом. Показатель нормы: 60–89 мм рт. ст.

Систолическое, или максимальное давление (СД). Это весь запас энергии, которым фактически обладает струя крови в данном участке сосудистого русла. Лабильность систолического давления зависит от сократительной функции миокарда, систолического объема сердца, состояния эластичности сосудистой стенки, гемодинамического удара и ЧСС. В норме у здорового человека СД колеблется от 100 до 120 мм рт. ст. При нагрузке СД увеличивается на 20–80 мм рт. ст., а после ее прекращения возвращается к исходному уровню в течение 2–3 мин. Медленное восстановление исходных значений СД рассматривается как свидетельство недостаточности сердечно-сосудистой системы. Показатель нормы: 110–139 мм рт. ст.

Исследование начальных и конечных показателей при проведении тестовых воздействий подразумевает проведение:

1) пробы Мартинета – оценка способности к восстановлению после физической нагрузки нагрузки; проба с приседанием, позволяющая дать характеристику функциональной полноценности сердечно-сосудистой системы;

2) пробы Флака для оценки функции сердечной мышцы;

3) пробы Руфье – переносимость динамической нагрузки; коэффициент выносливости).

Оценка вегетативного статуса:

– Индекс Кердо – степень влияния на сердечно-сосудистую систему вегетативной нервной системы.

– Активная ортопроба – уровень вегетативно-сосудистой устойчивости.

– Ортостатическая проба – служит для характеристики функциональной полноценности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров симпатической иннервации.

– Глазосердечная проба – используется для определения возбудимости парасимпатических центров регуляции сердечного ритма.

– Клиностатическая проба – характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации.

Кроме того, на сегодняшний момент имеется ряд аппаратно-программных комплексов, позволяющих оценить функциональное состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы методом вариационной пульсометрии, принципы работы которых подробно изложены в следующем разделе, поскольку функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, ее регуляция через симпатические отделы вегетативной нервной системы могут в целом отражать функциональные резервы организма и уровень его биологической адаптации.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы в амбулаторной практике

Основными методами функциональной диагностики в амбулаторной практике являются стандартные исследования функций сердечно-сосудистой системы, одинаково необходимые как для первичной диагностики, так и для дальнейшего отслеживания состояния сердца и сосудов. К этим методам относятся:

Электрокардиография (ЭКГ)

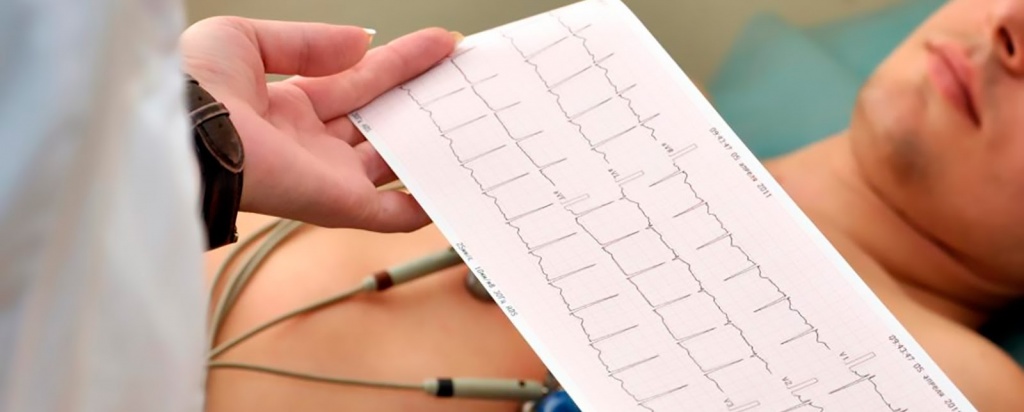

Первичным, самым распространенным и часто назначаемым методом исследования функции сердца является электрокардиография (ЭКГ).

ЭКГ – это запись электрической активности сердца в покое, в данный момент времени, на бумагу или электронный носитель.

ЭКГ является основным методом диагностики патологии сердца в амбулаторно-поликлинической практике и позволяет диагностировать:

Следует отметить, что электрокардиография даже в норме отличается вариабельностью, что зависит от возраста, пола, анатомических и конституциональных особенностей человека и других факторов. И именно правильная интерпретация графического отображения деятельности сердца, проводимая врачом функциональной диагностики, анализ зубцов, интервалов ЭКГ, позволяет проводить правильную клиническую оценку и дифференциальную диагностику.

ЭКГ часто используется и при неотложных клинических ситуациях, требующих экстренного лечения:

ЭКГ включена практически во все терапевтические программы диспансерного наблюдения, предварительные, периодические и профилактические медицинские осмотры.

С ЭКГ начинается обследование всех пациентов, предъявляющих жалобы на повышение артериального давления, имеющих указание в истории жизни (анамнезе) на наличие хронического или перенесенного острого заболевания сердца.

ЭХО-кардиографию (ЭХО-КГ)

При выявлении у пациента в ходе осмотра повышенных цифр артериального давления, расширения границ сердца, шумов при выслушивании сердца, выявлении на ЭКГ патологических изменений, а также, если на рентгенограмме органов грудной клетки видны изменения размера и формы сердца, нетипичное его расположение, или же определяются видоизмененные аорта и легочная артерия, врач назначает ультразвуковое исследование сердца: трансторакальную ЭХО-кардиографию.

ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) это ультразвуковой метод исследования строения и функции сердца. Метод основан на улавливании датчиком отраженных от структур сердца ультразвуковых сигналов и преобразовании их в изображение на экране монитора. При выполнении ЭХО-КГ врач оценивает:

ЭХО-КГ является основным методом диагностики острых и хронических заболеваний сердца: пороков, воспалительных заболеваний клапанного аппарата сердца и его оболочек (эндокардит, перикардит). При данном исследовании также проводится оценка и уточняется степень гипертрофии миокарда, наличие дисфункции работы сердечной мышцы при ее поражении (инфаркт, миокардит), наличие тромбов в полостях сердца. Врач-кардиолог или терапевт, соотнося данные, полученные при ЭХО-КГ с клинической картиной, решают вопрос о тактике дальнейшего ведения пациента.

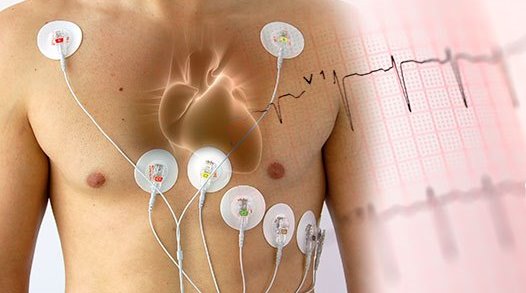

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру

В зависимости от характера течения патологического процесса, клиническая картина в текущий момент времени может не давать четких критериев для установки клинического диагноза. В этом случае врач назначает диагностические исследования, проводимые в более широком временном диапазоне, в режиме повседневной деятельности пациента, позволяющие не только провести мониторинг деятельности сердечно сосудистой системы, но и выявить те триггерные факторы, которые приводят к патологическим сдвигам. К данной группе исследований, применяемых в амбулаторной практике, относятся суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ по Холтеру) и суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Система суточного мониторирования ЭКГ состоит из регистратора ЭКГ (который пациент обычно носит на поясе в предлагающемся футляре) и системы электродов (проводов), присоединяющихся к телу пациента. По окончании исследования врач переносит ЭКГ данные в компьютерную программу, и после выполнения цифрового анализа, интерпретирует результаты и составляет врачебное заключение.

Показаниями для проведения суточного мониторирования ЭКГ являются:

Для проведения исследования важна правильная подготовка кожи к постановке электродов: волосы в местах присоединения проводов сбриваются, кожа обезжиривается. Пациенту желательно надеть свободную удобную одежду на время обследования. Водные процедуры (принятие ванны, душа) на время СМЭКГ исключаются.

Во время исследования пациент ведет обычный образ жизни (работает, занимается спортом, гуляет), записывая все возникающие в процессе мониторинга жалобы в специальный дневник. Кроме того, в дневнике указывается возможный прием лекарств, смена видов физической активности.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

Помимо суточного мониторирования ЭКГ в амбулаторной практике часто используется суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Этот вид исследования первично назначается пациентам, у которых были выявлены повышенные цифры артериального давления (самостоятельно пациентом или на приеме у врача). Исследование позволяет исключить феномен «белого халата», когда повышение давления происходит только во время приема врача. При СМАД уточняется:

Все эти факторы влияют на прогноз риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациента с гипертонией (инфаркт миокарда, инсульт и др.).

Пациентам, с уже установленным диагнозом и принимающим лекарственные препараты, суточное мониторирование АД назначается для оценки эффективности проводимой терапии.

Исследование проводится в течение 24 часов. Пациенту на руку одевают манжету, сравнимую с манжетой стандартного тонометра, к которой присоединяется регистратор (принцип тот же, что и при мониторировании ЭКГ). Один раз в 15 минут в дневное время и один раз в 30 минут в ночные часы аппарат надувает манжету, проводит измерение артериального давления пациенту и записывает данные на электронный носитель внутри прибора. Пациент так же, как и при мониторировании ЭКГ, ведет дневник жалоб, приема медикаментов и физической активности. По истечении 24 часов врач переносит данные исследования в компьютер, интерпретирует результаты и выдает заключение.

Часто суточное мониторирование ЭКГ и АД проводят одновременно. Существуют современные приборы бифункционального мониторирования ЭКГ и АД, позволяющие вести одновременную запись АД и ЭКГ на один аппарат. В практическом смысле это оправдано тем, что чаще всего у пациентов нарушения деятельности сердца совпадают по времени с патологией артериального давления (например, ишемические приступы на фоне повышения АД).

Исследование СМАД не требует специфической подготовки. Для удобства пациенту рекомендуется приходить на исследование в свободной одежде. Во время мониторирования пациент ведет привычный для себя образ жизни.

В заключении следует отметить, что приведенные методы функциональных исследований являются рутинными, используемыми в амбулаторной практике для первичной диагностики патологии сердечно сосудистой системы. Дальнейшее ведение пациента определяется индивидуально, в соответствии с характером выявленных нарушений.

Информацию для Вас подготовила:

Конюхова Мария Юрьевна, терапевт, врач функциональной диагностики. Ведет прием в корпусе клиники на Бауманской.

Укажите функциональные параметры исследуемые при изучении состояния кровообращения

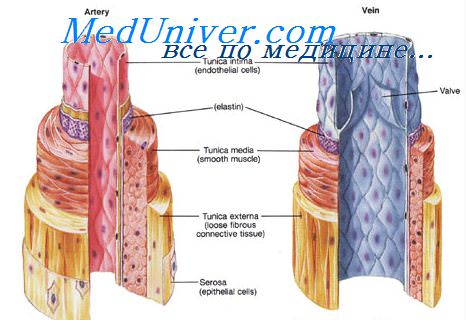

Наиболее полный и достоверный объем информации о состоянии сосудов и гемодинамики в целом можно получить при использовании инструментально-функциональных методов исследования.

Осциллография как метод исследования сосудов основана на записи пульсовых колебаний артериальной стенки при различной степени сдавления конечности на том или ином уровне манжеткой. По характеру кривой можно судить как о проходимости артерии, так и о состоянии ее сосудистого тонуса. Основной недостаток осциллографии заключается в том, что этот метод может быть использован только при изучении магистрального кровотока. Для оценки коллатерального кровообращения осциллографня почти непригодна.

Сфигмография — метод графической регистрации колебаний стенки артерий с выявлением формы и величины пульса, а также скорости распространения пульсовой волны. При сужении артерии отмечаются деформация и уменьшение амплитуды пульсовых волн. При окклюзии артериального ствола сфигмограмма приобретает вид прямой линии.

Продольная сегментарная реография является одним из наиболее объективных методов оценки регионарной гемодинамики и особенно коллатерального кровообращения при окклюзиях магистральных артерий. Метод основан на принципе регистрации электрического сопротивления тканей в зависимости от кровенаполнения конечности. Реограммы снимают посегментно с 3—4 уровней пораженной и здоровой конечностей. При окклюзионных заболеваниях периферических артерий характер реографической кривой резко меняется. Амплитуда ее значительно уменьшается (при декомпенсации кровообращения конечности реограмма может приобрести вид прямой линии), вершины основных волн сглажены, иногда имеют платообразный вид.

Флоуметрия относится к новым методам оценки кровообращения. Она позволяет получить информацию о линейной и объемной скорости кровотока. Существует два типа флоуметров — ультразвуковой и электромагнитный. Принцип работы ультразвукового флоуметра основан на эффекте Допплера и заключается в улавливании пучка ультразвуковых колебаний, отраженных от поверхности движущейся в сосуде крови. С помощью этого вида флоуметра через накожные датчики можно не только регистрировать линейную скорость кровотока, но, что особенно важно, точно установить локализацию закупорки артерии и с высокой степенью точности определить проходимость артерии ниже окклюзии. Ультразвуковой флоуметр позволяет определять, к сожалению, только линейную скорость кровотока и не дает информации об его объемной величине. Последнюю можно установить только с помощью электромагнитного флоуметра, датчики которого помещают на артерии, обнаженные во время операции.

Большое значение при обследовании больных облитерирующими заболеваниями периферических артерий имеет изучение регионарного кровообращения на уровне микроциркуляции (артериолы, капилляры, венулы), т. е. на том уровне, на котором происходят все обменные процессы. В этом отношении важное значение принадлежит капилляроскопии, которая обычно проводится в области околоногтевых валиков. Этот метод позволяет оценить состояние капилляров в нормальных, патологических условиях и в процессе того или иного лечения. Исследование проводят с помощью специального капилляроскопа. В норме капилляроскопическая картина в лимбах ногтей пальцев стоп имеет бледно-розовый с хорошей видимостью фон; в ноле зрения на одном линейном миллиметре 10—15 капилляров с четко контурнруемыми артериальными и венозными браишами.

При заболеваниях артерий конечности капилляроскопическая картина резко меняется. В одних случаях может наблюдаться спазм, а в других — атония капилляров. Для спастических явлений характерен так называемый синдром запустевания капилляров, которому свойственны по-бледнение фона, сужение и истончение артериального колена капилляров, а также неравномерный и прерывистый кровоток. При атонии наблюдается цианотичной окраски фон, в расширенных браншах капилляров кровоток, как правило, не выявляется.

Измерение температуры кожных покровов также позволяет конкретизировать степень нарушения регионарного кровообращения. Важно, что кожная температура является косвенным отражением кровообращения не только непосредственно в коже, но и в подлежащих тканях. Существуют средние показатели температуры кожи для различных участков тела. У здоровых людей, например, температура кожи в подвздошной области составляет 34—34,5°С, а в области I пальца стопы — 25—26С. Для измерения температуры кожи наибольшее распространение получили электротермометры, сконструированные по принципу термопары. При облитерирующих заболеваниях периферических артерий с резко выраженной ишемией температура кожи в дистальпых отделах конечностей нередко снижается на 1,5—2°С, а иногда даже на 3—4°С. Более наглядным методом по сравнению с электротермометрией является термография, которая осуществляется с помощью специальных тепловизоров. Действие указанных аппаратов основано на улавливании естественного инфракрасного излучения, свойственного живым тканям, н превращения его в электрические сигналы. Последние после усиления передаются на экран телевизионного аппарата и воспроизводятся в виде черно-белого изображения, отражающего тепловую характеристику исследуемой области. На основании серийных термограмм можно получить довольно точное представление о степени ишемии определенной части тела.

В плане изучения мнкроциркуляции большое значение имеет определение мышечного кровотока с помощью радиоактивных веществ, в частности ксенона Хс, введенного путем инъекции в мышцу. С помощью этого метода можно точно рассчитать объемный кровоток в 1 мин на 100 г исследуемой ткани. Например, в икроножной мышце в норме тканевой кровоток составляет 3,7±0,36 мл/мин, а при выраженной ишемии конечности — снижается менее чем до 1 мл/мин на 100 г ткани.

Указанные методы инструментальной диагностики позволяют сулить в основном о регионарном нарушении гемодинамики и степени ишемии. Точная топическая диагностика стенозов или окклюзии магистральных артерий возможна только с помощью рентгеноконтрастного исследования сосудов (ангиография). При поражении аортоподвздошного сегмента обычно производят транслюмбальную аортографию по методу Дос Сантоса путем пункции аорты на уровне XII грудного—I поясничного позвонка. При окклюзионных поражениях артерий нижних конечностей достаточно пункционной артсриографии через бедренную артерию непосредственно ниже пупартовой связки. При поражении ветвей дуги аорты и артерий верхних конечностей наиболее оправдана грудная аортоартериография по методу Сельдингера. В этом случае контрастное вещество вводят в аорту через специальный рентгеноконтрастный зонд, проведенный в нее ретроградно через бедренную артерию. С помощью ангиографии можно не только с предельной точностью установить локализацию, характер и протяженность поражения сосуда, но также отмстить особенности гемодннамических нарушений в исследуемой области и степень развития коллатерального кровообращения. Ангиографическая характеристика окклюзионного поражения того или другого артериального ствола или бассейна абсолютно необходима для выбора наиболее оптимальной реконструктивной операции на сосуде.

Укажите функциональные параметры исследуемые при изучении состояния кровообращения

На протяжении последних десятилетий сердечно-сосудистая система (ССС) является одним из наиболее часто изучаемых объектов исследования. Большая часть подобных исследований использует параметры этой функциональной системы, как правило, для констатации определенного состояния организма, в том числе, и с целью рандомизации групп сравнения. Другая часть исследований связана с расширением научных представлений о ССС. Подобный вектор научного поиска привлекателен, так как ССС интегрирует и содержит в себе громадный потенциал информативности о микро- и макропроцессах, сиюминутных и долгосрочных изменениях гомеостаза, находящих свое отражение в функциональном профиле ССС и организма в целом [1,6]. В связи с этим научный поиск и расширение методических приемов функциональной физиологической оценки организма посредством оценки ССС с теоретической и практической точек зрения представляется актуальным направлением исследований [4,5,9,12]. При наличии большого числа исследований, реализованных в области валеологии, физиологии и гигиены труда, профпатологии, одним из малоисследованных вопросов является состояние организма и сердечно-сосудистой системы в частности на протяжении рабочего дня 24–часовой продолжительности.

Известные факты о закономерностях гомеостаза ССС, характеризующиеся повышением значений АД в условиях РД обычной продолжительности, ночного труда, продолжительного рабочего дня (10–16–часовые РД), вахт диссонируют с фактом того, что значительная часть сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России в условиях организации трудовой деятельности «24–часовой рабочий день + 72–часовой отдых» имеют трудовой стаж в подобных условиях организации службы более 10–25 лет при высоких требованиях к собственному здоровью и к ССС в частности на уровне здоровых и практически здоровых людей [4,9].

Изложенное определило цель исследования: выявить закономерности функционирования сердечно-сосудистой системы организма здорового человека в условиях продолжительной психофизической активности.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились сотрудники МЧС, а именно пожарные-спасатели оперативных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России (далее: пожарные; n=136). Предметом исследования явился комплекс параметров, отслеживаемый по результатам измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления, по данным электрокардиографии и расчетным величинам. С учетом общепринятых рекомендаций по методике Короткова определялось систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД) с расчетом ряда показателей [5,9]: а) минутный объем кровообращения (МОК, мл) по формулам Лильештранда и Цандера, Старра: МОК = (ЧСС*(100 + ½* (САД – ДАД) – 0,6*(ДАД + возраст [в годах])); б) вегетативный индекс Кердо (ВИК, усл. ед.) по формуле: ВИК = (1 – ДАД/ЧСС) * 100. Электрокардиографическое обследование выполнялось с помощью аппаратно-программного комплекса «Valenta+». Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) осуществлялась в 12 стандартных отведениях. Запись электрокардиограммы производилось в положении лежа (не менее 150 RR-интервалов). Анализ электрокардиограммы такой продолжительности является кардиоритмографией. Из данных ЭКГ по II стандартному отведению отслеживался стандартный набор амплитудно-временных параметров ЭКГ. Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы анализировались показатели вариабельности сердечного ритма [1]. В качестве функциональной нагрузки использовалась клиноортостатическая проба с записью ЭКГ в восстановительный период [7].

Регистрация параметров на протяжении рабочего дня суточной продолжительности (РД) с началом РД в 8 часов дня осуществлялась 4 раза: обследование I – в начале рабочего дня (1–2-й часы РД), обследование II – на 8–9-й часы РД, обследование III – на 16–17-й часы РД, обследование IV – на момент окончания РД (24–25 часы РД). Сбор данных был осуществлен через равные промежутки, вне пиковых нагрузок, что позволяло говорить о реализации мониторинга ССС в условиях рабочего дня суточной продолжительности. Энергозатраты оценивались расчетным способом по данным хронометрирования [3]. По объему реализованной психофизической активности обследованные были подразделены на четыре группы: группа А (n n=39) – 3737±518 ккал, группа В (n=35) – 4549±329 ккал, группа С (n=32) – 4808±572 ккал, группа Д (n=30) – 5442±488 ккал. Антропометрические показатели позволяли считать группы сравнения репрезентативными.

Из статистических показателей рассчитывались средняя арифметическая величина и ее ошибка (М±m), критерий Стьюдента (t) с определением значимости различий (р) при критическом уровне значимости р≤0,05. Корреляционный анализ данных проводился с использованием программного продукта STATISTICA 5.0. При проведении корреляционного анализа прослеживались линейный и потенциально возможные варианты нелинейного характера зависимости сопоставляемых данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Выявлено, что исследованные параметры сердечно-сосудистой системы у представителей групп сравнения соответствовали физиологическим нормативам. Среди изменений достоверного уровня значимости следует отметить, что по мере увеличения нагрузки к окончанию рабочей смены наблюдалась тенденция к уменьшению минутного объема кровообращения, что происходило на фоне снижения ЧСС и отрицательных значений вегетативного индекса Кердо (см. табл.).

Величина вегетативного индекса Кердо (усл. ед.) в течение рабочего дня в группах сравнения

Условные обозначения: * – достоверность различий при р≤0,05 по сравнению с исходным значением, ** – при р≤0,01; # – достоверность различий между группами при p≤0,05; # – достоверность различий при р≤0,05 по сравнению со значением в другой группе.

Прослеживалась тенденция к снижению стабильности сердечного ритма после выполнения клиноортостатической пробы (тенденция снижения моды, увеличения вариационного размаха длительности кардиоинтервалов).

Полученные данные позволяли говорить о стабильно высокой активности автономного контура регуляции ССС в условиях преобладающего и нарастающего влияния парасимпатического отдела автономной нервной системы. В целом результаты исследования свидетельствовали о стабильности характеристик ССС в условиях рабочего дня суточной продолжительности, а достижение критического уровня различий прослеживалось для отдельных параметров – ЧСС, МОК, ВИК – во второй половине рабочего дня.

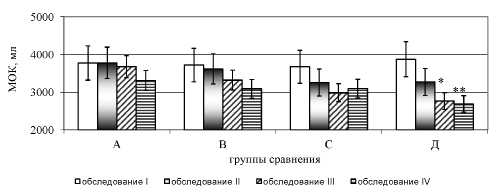

Рассматривая МОК как интегративный показатель деятельности ССС было установлено, что наибольшие значения МОК отмечались в начале РД, минимальные – во второй половине РД (рис.), что для данных условий психофизической активности, реализующейся в условиях тяжести труда V-VI категории, на фоне выраженного психоэмоционального компонента и острого утомления организма [4], являлось малопонятным фактом и в связи с этим было подвергнуто более детальному анализу, результаты которого кратко представлены ниже. На момент окончания РД наибольшие значения МОК наблюдались в группе А, наименьшие – в группе Д (см. рис.). Следовательно, значения МОК в данных условиях трудовой деятельности описывались следующим образом: «чем большая интенсивность и продолжительность трудовой деятельности реализовывалась, тем большая тенденция снижения абсолютных значений МОК прослеживалась». Из этого факта следовало, что уровень потребностей гомеостаза организма в условиях более интенсивной трудовой деятельности обеспечивался меньшим объемом крови. Иначе говоря, обеспечение гомеостаза организма со стороны сердечно-сосудистой системы у лиц группы Д осуществлялось за счет меньшего вовлечения функциональных резервов в обеспечение гомеостаза. Однако интерес в данном случае представляла не столько динамика значений МОК и вегетативного индекса Кердо, сколько динамика компонентов МОК в группах сравнения, т.е. ЧСС и СО.

Характеристика минутного объема кровообращения (МОК, мл/мин) на протяжении рабочего дня в группах сравнения: * – достоверность различий по сравнению исходным значением при р≤0,05; ** – при р≤0,05

Изменения компонентов МОК характеризовались наличием двух параллелей: 1) тенденция снижения МОК была выражена тем больше, чем большая психофизическая активность реализовывалась в группе сравнения; 2) в условиях продолжительного рабочего дня тенденция снижения МОК реализовывалось за счет частоты сердечных сокращений и систолического объема. Так приняв значения МОК на 1–2 час РД в каждой группе за 100 %, было установлено, что в группе А [группа лиц с минимальной психофизической активностью] последующие значения средней величины МОК во временных точках мониторинга составили 100 %, 97 %, 88 % от исходной величины, определенной в начале РД. Это достигалось за счет того, что СО прослеживался на значениях 97 %, 97 %, 91 % соответственно, а ЧСС – на значениях 103 %, 100 %, 97 % соответственно. С увеличением психофизической активности вышеупомянутые тенденции в группах сравнения нарастали и достигали наибольших значений в группе Д. В этой группе – группе с наибольшим объемом психофизической активности – относительные значения средней величины МОК в контрольных точках составили 85 %, 71 %, 69 %. Величина СО составила 88 %, 86 %, 85 % от исходной величины, ЧСС на эти же временные точки сравнения в относительных значениях составила 96 %, 84 %, 82 % соответственно. Следовательно, на фоне продолжительной психофизической активности в состоянии сердечно-сосудистой системы в рамках реакций саморегуляции прослеживались элементы организации гомеостаза, которые характеризовали факт бережливого вовлечения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы [2].

Данный факт – факт снижения полезного результата деятельности ССС, синхронизированный с приростом интенсивности психофизической активности организма в условиях продолжительного рабочего дня по принципу «чем большая психофизическая активность реализуется, тем большее снижение полезного результата деятельности ССС наблюдается» – не является априорно предсказуемым или известным фактом. Следовательно, в отношении рассматриваемого варианта организации гомеостаза ССС прослеживались черты более экономичного варианта функционирования. При этом термин «экономичный» рассматривался на основе общеизвестного толкования, т.е. «бережно расходующий … средства» [8]. Следует акцентировать, что предполагаемый эффект экономичности функционирования ССС в условиях продолжительного РД, рассматриваемый в рамках кислородтранспортной функции системы крови, реализовывался исключительно на материальной основе, и прежде всего, за счет вовлечения мощных компенсаторно-приспособительных реакций, реализующихся в виде содружественных рефлексов. Так применительно к данному исследованию в рамках мониторинга системы крови было установлено [4], что на протяжении рабочего дня прослеживалась тенденция к увеличению содержания гемоглобина периферической крови, которая была прямо пропорционально синхронизирована с продолжительностью рабочего дня и с интенсивностью трудовой деятельности. Например, для группы Д: а) величина гемоглобина увеличивалась со 133,5±3,6 г/л в начале РД до 149,6±5,5 г/л к окончанию РД (р≤0,001), б) фибринолитическая активность крови [маркер проницаемости мембран] возрастала, т.к. продолжительность неферментативного фибринолиза на протяжении РД снижалась – с 332±11 минут до 263±9 минут (р≤0,001) и др.

Представленные результаты состояния ССС с определенной точки зрения неожиданны. Во-первых, в том аспекте, что данный эффект для ССС известен для временных периодов, многократно превосходящих продолжительность суток [например, в рамках процесса адаптации]. Во-вторых, прослеживался факт того, что дестабилизирующее воздействие на организма сочеталось с более экономичным вариантом организации его гоместаза по мере нарастания интенсивности трудовой деятельности. Однако именно этот момент позволил высказать предположение о том, что известное многообразие регуляторных механизмов кровообращения может быть расширено в части представлений о существовании определенного механизма, ориентированного на обеспечение рационального варианта организации функций сердечно-сосудистой системы в условиях продолжительного рабочего дня и острого утомления организма. Правомочность высказанного предположения в должной степени согласовывалась с известными представлениями о регуляторном влиянии парасимпатического отдела автономной нервной системы на организацию гомеостаза сердечно-сосудистой системы. Так, по данным прямолинейного корреляционного анализа установлено, что величина коэффициента корреляции «ВИК – МОК» с увеличением нагрузки в группах имела тенденцию увеличения отрицательной величины по мере увеличения психофизической активности, достигая значения r=(-0,95) при р