Что бы я хотела узнать на уроках истории

Как сделать урок истории в школе интересным?

Никто не будет спорить, что знание дат, имен и терминологии крайне важно. Но для чего? На этот вопрос могут ответить не все школьники, а вот любой студент исторического факультета ответит: «чтобы ориентироваться в ткани истории, искать причинно-следственные связи, вникать в суть процессов». Возможно, конечно, не так высокопарно. Тем не менее, в высшей школе преподавание истории не сводится к работе с датами и сухому запоминанию фактов. Умения рассуждать, анализировать, искать, сверять данные, группировать их выходят на первый план.

Но как же сделать преподавание истории в школе интересным? Используя лучшие методы преподавания и проявляя творческий подход. И для этого, предугадывая возражения вечно загруженных педагогов, не потребуется много времени.

1. Актуализируйте тему, связав её с настоящим

На любом уровне преподавания любого периода всегда можно постараться показать учащимся связь прошлого и настоящего. Почему их, детей XXI века, должно заботить, что происходило в России в XVII столетии? Один из лучших способов укрепить эту связь — установить контакт с настоящим. Ученики гораздо больше заботятся о предмете, если понимают, насколько он важен для их текущей жизни.

2. Сосредоточьтесь на обучении навыкам

3. Избегайте заданий, которые проверяют исключительно навыки запоминания

Выучил — сдал — забыл. Дата, которая в сознании ученика не связана с событием, а через него — с чередой других событий и явлений, это ненужная дата. Лучше создавайте задания, показывающие, что именно ученики могут сделать с тем, что знают.

Презентации, онлайн-выставки, исторический клуб в социальной сети, проект по устной истории (интервьюирование ветеранов, например) — все это даст учащимся возможность глубже погрузиться в историю, дискурсы и концепции, которые раскроют для них не только факты, но и образ мыслей людей прошлого.

Статья: Зачем нам изучать историю? Ответ учителя.

Зачем нам изучать Историю?

А вот зачем изучать Историю?

Ведь практический никто не собирается сдавать этот предмет на ОГЭ или ЕГЭ для вуза, а обязательным его так пока не сделали, хотя сегодня опять говорят, что его обязательно введут с 2019 года. Кому интересно, что произошло тысячу или даже 100 лет назад? Зачем нам запоминать эти древние имена и даты? Ведь история это вообще не наука. В зависимости от политических взглядов и культурной парадигмы (либеральной, консервативной, глобалистской) оценки исторических событий и деятелей могут в корне меняться.

Есть несколько вариантов, как отвечать на такие вопросы.

Народ не знающий своего прошлого, не имеет будущего. М. Ломоносов

Я не знаю другого способа судить о будущем, кроме как по прошлому — Патрик Генри

История повторяется, это один из ее недостатков — К. Дарроу

История — неизменная пьеса, которую играют все новые и новые актеры. А. Монтерлан

Всеобщий закон — закон законов — это закон преемственности, ибо что такое в конечном счете настоящее, как не росток прошлого? — У. Уитмен

Отними у народа историю — и через поколение он превратиться в толпу, а еще через поколение им можно управлять как стадом. — Йозеф Геббельс

История это самый лучший учитель у которого самые плохие ученики — Индира Ганди.

На самом деле эти высказывания говорят, что прошлое и будущее человечества неразрывно связано историческим процессом. Предметом изучения истории является сам исторический процесс: то есть процесс изменений, которые происходят в обществе по мере его развития в разных сферах: политической, социальной, экономический, духовной и т.д., а также процесс изменений наших представлений и оценок событий прошлого. Сейчас мы хорошо знаем, что наши представления о прошлом могут значительно меняться. Эти изменения в обществе могут происходить очень медленно. Иногда это могут быть сотни и тысячи лет. Таким образом процессы, которые влияют на нас сегодня, начались сотни и тысячи лет назад и могут развиваться еще не одно столетие.

Хорошо в свое время сказал Воланд Берлиозу в романе «Мастер и Маргарита». «Для того чтобы управлять миром, человек должен иметь план и возможность его исполнения хотя бы на минимально короткий отрезок времени — тысячу лет» Это и есть средняя продолжительность исторических процессов. Например 1.5-2 тысячи лет, это обычный исторический цикл развития локальной цивилизации, если ее не задавили извне.

Историк также может отвечать на этот вопрос с позиции нашего государства.

Именно поэтому наше государство и общество включают историю в обязательное ЕГЭ, давая нашей молодежи возможность защитить свое сознание от манипуляций в условиях информационной войны.

Однако трудно ожидать, что какой-то или оба приведенных аргумента убедят современного ученика, который сфокусирован на своем ближайшем окружении и ближайших планах и далек от глобальных картинок. Поэтому я бы хотел предложить несколько других аргументов, на мой взгляд более приемлемых для современного ученика.

Можно отвечать на этот вопрос с точки зрения важности изучения истории для формирования самосознания и идентичности личности ученика.

Здесь возникают проблемы. Наши СМИ в основном фокусируются на сенсационных и негативных новостях и патернах поведения, при этом отодвигая позитивные потерны поведения на второй план, создавая у человека (особенно молодого и неокрепшего) искаженную картину мира и систему ценностей.

Художественная литература включает много положительных образов. Однако все эти образы не реальные, живые люди, а типологические образы смоделированные писателями. Таким образом эти образы и ситуации в которых они действуют явно смоделированные и отходят от действительности, что ограничивает возможность принятия их со стороны школьников.

Изучение истории дает подросткам богатый материал с реальными людьми, проступками и ситуациями, происходившими в нашем обществе на протяжении веков. Несмотря на то, что далеко не все ситуации можно переложить на сегодняшнее время, исторические ситуации серьезно расширяют окно возможных решений для современных подростков. Оказывается, что у человека могли быть совершенно другой набор ценностей, не как сейчас, у разных народов и времен были разные обычаи и жизненные установки. В тоже время может удивить, что есть ценности для всех народов, которые не меняются на протяжении тысячелетий

Например одна из них это проблема отцов и детей. В 720 г до н.э. Гесиод писал: «Я утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если современная молодежь возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна!». Ничего не изменилось в извечной проблеме отцов и детей до сих пор.

Таким образом знакомство с историей в интересах школьника. Оно позволяет подростку расширить набор ситуаций и норм поведения для анализа и формирования самосознания и самоопределения в важный для него период. Если он этого не делает, то уподобляется таракану, который сидит в банке и не хочет выползти наружу, хотя крышка уже снята.

Однако историк может использовать и более простой и действенный аргумент. История может рассматриваться как интереснейший детектив, увлекательный для прочтения. Причем иногда реальные повороты, которые встречаются в истории намного круче любых придуманных писателями сюжетов. А загадки истории захватывают людей не меньше чем детективы и романтические истории.

Еще историк может применить лингвистические методы, привлечь современную генеалогию и другие науки, проанализировать собранный этнографический материал. Однако это все сырые методы, не дающие однозначных и непререкаемых ответов.

В настоящее время все больше и больше людей непрофессионалов увлекаются историей. Активно развивается движение исторических реконструкторов всех эпох. Все больше проводятся фестивалей. Уже существуют постоянные тематические постоянные поселения, куда можно приехать пожить на выходные или в отпуск. Открываются детские лагеря реконструкторов.

Все большее число энтузиастов интересуются альтернативной историей, ездят самостоятельно в экспедиции и ставят все больше и больше вопросов профессиональным историкам. В этом году состоялся первый научный диспут между египтологами-представителями официальной науки и энтузиастами лаборатории альтернативной истории «Супертехнологии против меди и камня «.

Активно развивается энтузиастами экспериментальная археология. Теперь мы лучше понимаем, что могли сделать древние люди своими орудиями и как они их делали.

Сегодня есть возможность включиться в увлекательный процесс изучения и открытия истории для любого желающего, начиная от школьника до взрослого. А начать это можно с обычных школьных уроков, дополнительных вопросов и диспутов по интересным и проблемным темам. Приходите, будем разбираться!

История — это не скучно! 8 способов доказать это вашему школьнику

История — штука сложная. Сослагательных наклонений не знает, движется по спирали, а ещё всё чаще становится объектом пропаганды. Мама школьника, педагог (и историк) Наталья Фефилова задумалась, почему дети не интересуются историей и что могут сделать родители современных школьников для того, чтобы донести важность и значение этого предмета до детей.

«Мама, у нас в школе проводился рейтинг любимых предметов, и я поставил истории 6 баллов из 10, и то только потому, что ты историю любишь. Вообще я хотел 3 поставить. Это совсем не интересный предмет», — поделился со мной на днях сын-шестиклассник.

Нелюбовь к истории — массовое явление в нашей стране. Когда мои знакомые узнают, что по первому образованию я историк, в 95% случаев я слышу от них похожие отзывы: «Я историю в школе не любил, скучно было, ничего из неё не помню».

Об интересе к исторической науке говорят в двух случаях: если есть соответствующее образование или повезло с потрясающими школьными учителями, которые смогли привить страсть к предмету.

Почему сегодня, с одной стороны, растёт интерес к «личной истории» (многие занялись построением своих генеалогических древ, публикацией личных дневников и мемуаров), а с другой — почти полностью отсутствует внимание к пониманию и осмыслению исторических процессов? И что мы, родители современных школьников, можем сделать, чтобы даже при своей нелюбви к предмету, донести его важность до детей?

Зубрёжка без понимания сути

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проанализировал итоги ЕГЭ по истории в 2018 году и заключил, что выпускники путаются в событиях, происходивших в России XX века, исторических деятелях, не разбираются в истории культуры, а также испытывают затруднения при работе с картой. Самым сложным для школьников стало задание, в котором требовался развёрнутый ответ с аргументацией своей точки зрения.

Для меня эти результаты абсолютно закономерны. Как школьники могли бы аргументировать свою точку зрения, если их этому не учат? Вызубрить даты и термины, чтобы сдать ВПР (Всероссийская проверочная работа, которая проводится по итогам года для тех классов, которые не сдают ЕГЭ) — это можно. А вот заглянуть в суть процессов, изучить разные взгляды на проблему, проанализировать исторические источники (и вообще понять, что это такое), на это, видимо, учебные часы не выделяются.

Сами учителя говорят о том, что у учеников нет практики работы с источниками, нет понимания связи истории и современности. Но при этом учителя не проводят работы по «формированию аналитических навыков у наших школьников».

Скучные рыцари

Мне повезло. Ещё в пятом классе учитель истории Ирина Зауровна обучила нас технике «опорных сигналов». Опорный сигнал — это краткий условный конспект с ключевыми словами, схемами и знаками, которые помогают мгновенно восстанавливать в памяти полученную ранее информацию. Это очень похоже на современную инфографику. Для средней общеобразовательной школы в маленьком городке в 1992 году это было весьма инновационно и очень помогло мне в дальнейшей учёбе не только в школе, но и в университете. Не поверите, но я до сих пор помню опорный сигнал о признаках революционной ситуации, а значит, даже не вспоминая даты, могу объяснить многие процессы, просто воспроизводя в памяти картинку из пятого класса.

Я заглядываю в тетрадь своего сына и не вижу там никаких опорных сигналов, я открываю его учебник, появляется только одно желание — закрыть его

В шестом классе школьники изучают Средневековье. Это эпоха, исследованная не одним поколением историков, воспроизведённая в исторических романах, показанная в огромном количестве художественных фильмов. Это рыцари, сеньоры и вассалы, прекрасные дамы, Крестовые походы и инквизиция, тамплиеры и розенкрейцы, Петрарка, Данте, Гутенберг, Ботичелли. Разве можно скучно говорить об этом периоде? К сожалению, можно.

Недавно мы разбирали с сыном тему «Торжество королевской власти», это о централизации в странах Европы во второй половине XV века. Даже название темы звучит скучно. А на самом-то деле это о Людовике XI, известном своими интригами, Карле Смелом, ставшем образцом средневекового рыцаря, о войне Алой и Белой розы, приведшей к власти Тюдоров, об испанских Фернандо и Изабелле, своим браком объединивших Испанию и поддержавших экспедицию Колумба.

Прочитав параграф, я увидела, что сам процесс централизации не объясняется наглядно и доступно. Почему было не сделать проще: нарисовать схему, как происходит централизация и зачем, что делают правители, чтобы удержать власть, и вот — готовая модель, чтобы объяснить школьникам подобный процесс в любой стране.

«Зачем вы рассказываете нам про Золотую Орду? Ведь этого не было!»

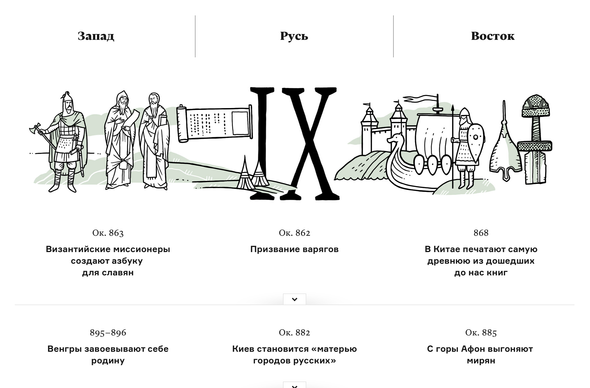

Когда дети будут изучать историю России и подойдут к теме централизации на Руси, они легко смогут вспомнить суть явления, сопоставить сходство и разницу у нас и в Европе, понять, как все происходившие события можно уложить в единую логику. Тогда станет очевидно, что и битва на Куликовом поле (если она, кстати, была), и присоединение Новгорода, и стояние на Угре, и Судебник 1497 года — вполне закономерные события, которые являются частью одного процесса, а не разрозненными фактами в истории страны.

Фактология и терминопедия

Отсутствие объяснения с помощью моделей могло бы компенсироваться красочностью создаваемых для детей образов, но и этого не происходит. В учебнике сухо перечисляются даты, а у учителя на уроке, видимо, не хватает времени, чтобы хоть как-то художественно оформить эти даты.

Сейчас стало модно «продавать» информацию через сторителлинг, то есть через рассказывание историй. Но история почему-то по-прежнему не «продаёт» себе через эти самые истории. Для учителей и детей история перестала быть историей, а стала фактологией и терминопедией.

«Одна преподавательница много лет назад во время экзамена в МГУ сказала: «Естественно, дети должны знать все факты по истории России, потому что это их Родина». Я так и хотела спросить её: «А вы знаете все факты? Я — нет. Главное — зачем?», — рассказывает историк Тамара Эйдельман.

Как можно заинтересовать детей войной Алой и Белой роз? Например, можно упомянуть, что известный на весь мир сериал «Игра престолов» снят по мотивам именно этого исторического периода (только вместо Ланкастеров и Йорков в нём фигурируют Ланнистеры и Старки).

Ещё можно дать задание найти всё «реальное» в романе Стивенсона «Чёрная стрела», или показать для иллюстрации пару скринов из компьютерной игры War of the Roses, сделанной по мотивам войны. Тогда это событие перестанет быть простыми датами в учебнике, которые нужно зазубрить. Событие превратится в образы, а образы, как мы все знаем — это основной способ запомнить что-то надолго.

«Брат моей жены сейчас учится в седьмом классе и он знает историю лучше меня! И всё благодаря компьютерным играм. Он знает много мелких подробностей — и не из учебника, а из Hearts of Iron 4.

Этого не нужно бояться, история так ещё больше захватывает. А главное, как раз после этого дети идут читать. Он меня часто спрашивает: а что ещё почитать о Второй мировой войне, о 30-х годах, о революции?», — делится Юрий Сапрыкин, историк, автор паблика «Страдающее Средневековье» и редактор проектов «1917» и «Карта истории».

Чтобы история «цепляла» школьника

Задача истории как предмета — не вдолбить в голову школьника даты, а научить его разбираться в процессах, пробудить интерес к дальнейшему изучению предмета, объяснить взаимосвязи прошлого и будущего.

К чему ведёт нынешний процесс обучения? К отсутствию исторического мышления, то есть к неспособности осмысливать прошлое и настоящее, чтобы прогнозировать будущее.

Человек без исторического мышления уязвим для пропаганды, беззащитен перед агитацией и готов потреблять любые идеологически приготовленные блюда

Готовы ли мы, чтобы наши дети были такими? Я — нет.

Как историк, педагог и маркетолог, я попробовала сформулировать список того, что можно сделать, чтобы пробудить в ребёнке если не интерес, то хотя бы отсутствие негативного восприятия предмета. Итак.

1. Прочитать учебник вместе с ребёнком. Понять, что он неправильный и его одного явно недостаточно для того, чтобы знать и любить историю.

2. Предложить ребёнку новые интерактивные форматы, которые доступны вне школы. Лекции на Арзамасе, фильмы Леонида Парфёнова, онлайн-курсы на Coursera, компьютерные игры по историческим мотивам. Смотреть вместе, обсуждать. Может быть, даже придумать какое-то соревнование.

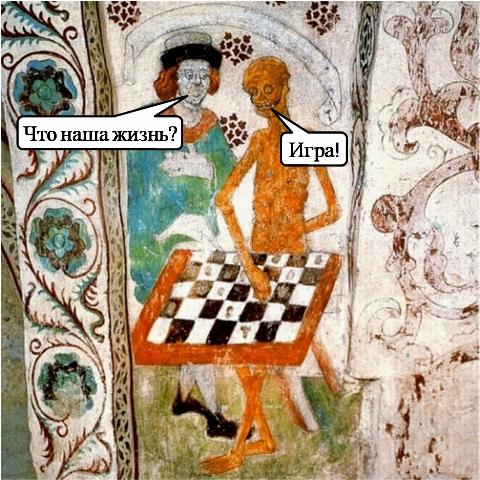

3. Искать/придумывать исторические мемы. Паблик «Страдающее Средневековье» этому нас научил.

4. Подбирать художественную литературу по темам, которые проходят в школе. К сожалению, совет подходит не всем, потому как любовь к чтению, к сожалению, тоже привита не каждому школьнику.

5. Смотреть исторические фильмы и сериалы вместе. К каждому из них придумывать задания: например, найти ошибку, или, наоборот, определить все реальные исторические факты, которые упоминаются в кино.

6. Учить спорить. Устраивать интеллектуальные состязания между понравившимися героями (фильмов, сериалов, книг, реальными деятелями) на отстаивание своей точки зрения. Это умение потом пригодится на уроках истории в случае появления альтернативного взгляда на проблему.

7. Предлагать искать параллели между событиями в прошлом и настоящем. Играть в сослагательное наклонение, которого история не знает. Ход исторических событий не изменить, но потренироваться в том, чтобы видеть взаимосвязи между явлениями, можно и нужно.

8. Посещать исторические места. Не ради фотографий в инстаграме, а чтобы почувствовать дух истории. Понять, что она совсем близко. Желательно не заказывать экскурсий у непроверенных гидов, многие из них могут отбить желание где-либо бывать. Искать удобные приложения с путеводителями. Самим поиграть в экскурсоводов. Мой сын после курса лекций в Русском музее с удовольствием потом водил родственников по залам и получал их восторженные отзывы о своих экскурсиях.

Конечно, хотелось бы видеть такой уровень преподавания в школе, но если это невозможно, то придётся делать это самим. Иначе мы вырастим поколение, которое однажды может и не вспомнить, к чему же ведут мировые войны.

4 способа сделать урок истории интересным

Как выжить в школе, если ты — молодой учитель и не хочешь, чтобы дети на твоих уроках зевали и под партами писали друг другу сообщения? Можно, конечно, изгнать из класса телефоны и включить строгость, а можно придумать способы сделать свои уроки проще и приятнее для всех — об этом рассказывает наш блогер, учитель истории Тимур Алексеев.

Тему для новой статьи я выбрал ещё в сентябре, когда некоторые из прочитавших (спасибо им большое!) указали на то, что во всём моём тексте много эмоций, размышлений, но нет конкретных советов на тему, что можно сделать на уроках.

Я, разумеется, не ставлю перед собой цели написать пошаговую инструкцию по ведению уроков или методичку, но постараюсь обобщить и конкретизировать весь тот «опыт». Слово «опыт», конечно же, является здесь самоиронией, поскольку полтора года — это не срок! Помните, как у Высоцкого «девять месяцев — это не лет»?.

Для того чтобы начать разбирать кейсы, мне сперва следует вернуться к тому, что я писал в предыдущих статьях. Инновации и «хайп» — это чудесно и прекрасно, но реализация всех новомодных идей должна проводиться постепенно и продуманно, шаг за шагом, выверенно (как мало слов — но сколько личной боли в них!).

Отказаться от учебника или писать свой новый — прекрасный стимул развиваться, но надолго ли вас хватит? Только не забывайте, что снова вернуться к учебнику у вас получится уже с трудом — дети не поймут.

Таким образом, я остановлюсь на тех вещах, которые использую в своём педагогическом инструментарии и могу посоветовать другим.

Молодой учитель, который только попал в школу, — это человек, который оказался в состоянии хаоса: он нигде не успевает, что-то забывает, теряет. Это обычная ситуация, поскольку школьная жизнь — она быстротечная, связанная с общением с большим количеством детей (только за один день на твоих уроках могут побывать 180 человек — и они все разные, со своей спецификой). Естественно, человек, совсем недавно покинувший комфортную университетскую аудиторию, в таких условиях переживает тот самый «выход из зоны комфорта».

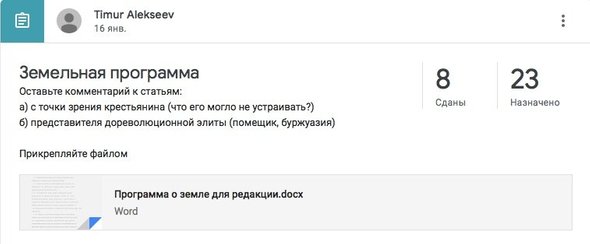

Виртуальный класс

Естественно, одна из проблемных ситуаций — это школьные тетради. Домашние задания можно и нужно проверять, иначе дети считают сигнал к разрешённому и санкционированному безделию. Здесь я нашёл следующий выход из ситуации. Поскольку я работаю в старшей школе, все дети ходят с смартфонами (кроме того, в моей школе есть возможность «вооружить» детей школьными планшетами и ноутбуками), я создал виртуальный класс через платформу Google Classroom. Это очень удобно!

Дети могут получать задания дистанционно (и здесь не будет типичной истории «я не увидел, не знал, меня не было, мне не сказали»). Для учителя это возможность не портить себе зрение за разбором неаккуратного почерка, оставлять комментарии к работе, использовать в заданиях материал из интернета, видеть сдавших работу (тут не работает отговорка «я сдавал, а вы потеряли»).

Телефон и интернет — не враги

Вообще, я сторонник того, что телефон — не враг, а помощник учащегося. Допустим, мы с детьми часто решаем тесты в Kahoot через мобильное приложение — это весело, быстро и полезно. По сути, обычный формат рефлексии и актуализации знаний, облаченный в игровую форму.

Кроме того, я совсем не против, если дети ищут информацию в интернете — разве мы не делаем так же? Конечно, доступность знания не обозначает его качественности. Здесь надо быть аккуратным — учить детей тому, как отбирать источники информации, а также вообще понимать, что делает ребёнок в телефоне — ищет ли нужную информацию или просто обновляет социальные сети.

Видеоролики и визуализации

Что касается источников информации, то, естественно, детям приятнее смотреть красивый визуализированный текст в интернете, чем учебники, некоторые из которых уже морально устарели. Тут для историков я могу рекомендовать сайт Arzamas, методистом которого был мой школьный учитель Константин Владимирович Левушкин, материалы сайта «Постнаука» (но здесь нужно быть аккуратнее — не каждый текст может подойти детям), статьи на сайте «Дилетант», видеоролики TED.

Неплохие ролики есть и у «Oversimplified», а иногда я пользовался роликами Youtube-канала «История для чайников». Отдельная благодарность кинокомпании Starmedia, снявшей целый цикл фильмов по истории России, их документальный сериал по Великой Отечественной войне — обязательный «musthave»!

Однако сразу оговорюсь — используя подобные материалы, нужно тщательно прорабатывать их внедрение в структуру урока. Просто показать и спросить — это будет халтурой.

В последнее время подчёркивается мысль, что нынешнее поколение детей — это поколение Youtube, «эффекта вау», что формирует в них отличительное качество — неумение долго концентрироваться и крайнюю необходимость в визуализации всего происходящего. Вот и недавно под одной из таких статей в комментариях в фейсбуке развернулось очередное сражение сторонников и противников теории Youtube-поколения.

Пока ещё не выбрал, к чьему лагерю примкнуть, но, естественно, качественная и подробная визуализация материала необходима. Но тут можно покопаться и в том, что вообще человеческая память — интересная и глубокая вещь. Если вернуться к педагогике, то это создаёт широкое поле для деятельности — допустим, предложить детям визуализировать прошлое.

5 классных YouTube-каналов, которые ведут учителя

Про инстаграм я не буду в очередной раз рассказывать. Это уже заезженно и утомительно, но в качестве другого примера могу привести следующее — на сайте W-O-S делалась инфографика по политическим режимам, состоящая из того, как обычные бытовые атрибуты (газета, интернет) будут выглядеть при разных режимах. Я предложил детям расширить количество этих атрибутов, и у них вполне успешно получилось.

Искажённые тексты и карикатуры

Конечно, в своей педагогической практике я больше нацелен на использование инновационных методик и ресурсов, однако, как говорится, «новое — это хорошо забытое старое». У своего коллеги, допустим, я заимствовал идею переписывания ложных текстов: даётся нарочно искажённый текст, который необходимо исправить. Это очень хорошо развивает «критическое мышление». Ничего нового в этой практике нет — но она работает!

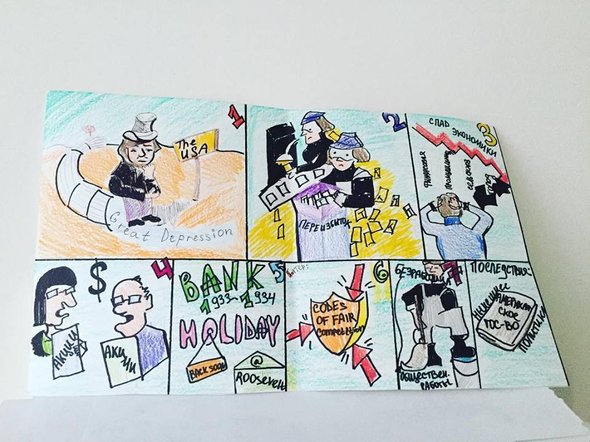

Прекрасно понятно учащимся и другое задание — нарисовать карикатуру про какое-либо историческое и общественное явление. Иногда для более глубокого понимания какого-либо глобального явления, как правило, для войн, я прошу написать дневники простых людей эпохи, солдат или обычных жителей. Так ученики могут сразу вникнуть в историю повседневности (популярное направление последние лет 20 в исторической науке, кстати говоря).

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что инновации не синонимичны «нигилизму», а скорее, должны представлять гармоничный синтез яркого нового и проверенного старого. Надеюсь, что вышенаписанное будет полезно коллегам, не только молодым!

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.