Что было известно о живой природе

4.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея

Вопрос 1. Что было известно о живой природе в Древнем мире?

В эпоху Античности некоторые древнегреческие философы выделяли материальное начало, которое рассматривали как первоисточник всего живого. Фалес Милетский (ок. 625-547 до н. э.) таким первоисточником считал воду. Живший на полвека позже Анаксагор (ок. 500-428 до н. э.) утверждал, что живые организмы произошли из воздуха. Демокрит (ок. 470 или 460 до н. э. — умер в глубокой старости) был уверен, что основой зарождения жизни является ил. Серьезный вклад в развитие представлений о жизни внес Аристотель (384-322 до н. э.)

Вопрос 2. Чем можно объяснить господство представлений о неизменности видов в XVIII в.?

В XVIII в. в Европе господствовало мировоззрение, основанное на догматах христианской церкви. Ученые считали, что поскольку все живые организмы созданы Богом, то они совершенны, отвечают цели своего существования и неизменны во времени. Такое метафизическое направление в биологии получило название «креационизм».

Вопрос 3. Что такое систематика?

Систематика — это наука о классификации живых организмов. В древности существовало множество разнообразных систем классификации. Основы современной систематики были заложены в XVIII в. шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем (1707-1778).

Вопрос 4. По какому принципу построена классификация организмов К. Линнея?

Основой классификации К. Линнея является принцип иерархичности таксонов (групп организмов), когда несколько более мелких таксонов объединяются в более крупный. Виды объединяются в род, роды — в отряд и т. д. Самой крупной таксономической единицей в системе К. Линнея являлся класс. Для обозначения видов К. Линней использовал бинарную (двойную) номенклатуру: первое слово названия обозначало род, второе — видовую принадлежность. Например, Homo sapiens — человек разумный, Convallaria majalis — ландыш майский, Ursus arctos — медведь бурый.

Вопрос 5. Поясните мысль, высказанную К. Линнеем: «Система — это ариаднина нить ботаники, без нее гербарное дело превращается в хаос».

В XVIII в. было уже известно множество видов растений. При отсутствии строгой классификации становилось все сложнее работать с ними, отделять один вид от другого, объединять родственные виды в группы, определять степень их родства. Иными словами, как нить Ариадны вывела героя Тезея из Лабиринта, так и систематика помогла навести порядок в том хаосе знаний, которые накопили ученые до Линнея.

1. Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея

1. Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея

Какие взгляды на происхождение жизни существовали в античный и средневековый периоды?

Мир живых организмов обладает рядом общих черт, которые всегда вызывали у человека чувство удивления и порождали много вопросов. Первая из таких общих черт – необыкновенная сложность строения организмов. Вторая – явная целесообразность строения, каждый вид в природе приспособлен к условиям своего существования. И наконец, третья ярко выраженная черта – огромное разнообразие существующих видов.

Каким образом возникли сложные организмы? Под влиянием каких сил сформировались особенности их строения? Каково происхождение разнообразия органического мира и как оно поддерживается? Какое место в этом мире занимает человек и кто его предки? На эти и многие другие вопросы отвечает эволюционное учение, которое является теоретической основой биологии.

Термин «эволюция» (от лат. evolutio – развёртывание) был введён в науку в XVIII в. швейцарским зоологом Шарлем Бонне. Под эволюцией в биологии понимают необратимый процесс исторического изменения живых существ и их сообществ. Эволюционное учение – это наука о причинах, движущих силах, механизмах и общих закономерностях преобразования живых существ во времени. Теория эволюции занимает особое место в изучении жизни. Ей принадлежит роль объединяющей теории, которая образует фундамент для всей биологической науки.

Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни. Объяснить происхождение жизни и человека люди пытались с глубокой древности. Многие религии и философские теории возникли как попытки решения этих глобальных вопросов.

Представления об изменяемости окружающего мира появились многие тысячи лет назад. В Древнем Китае философ Конфуций[1] считал, что жизнь возникла из одного источника путём расхождения и ветвления. В эпоху Античности древнегреческие философы искали то материальное начало, которое было источником и первоосновой жизни. Диоген считал, что все существа подобны одному исходному существу и произошли от него в результате дифференциации. Фалес предполагал, что все живые организмы произошли из воды, Анаксагор утверждал, что из воздуха, а Демокрит объяснял происхождение жизни процессом самозарождения её из ила.

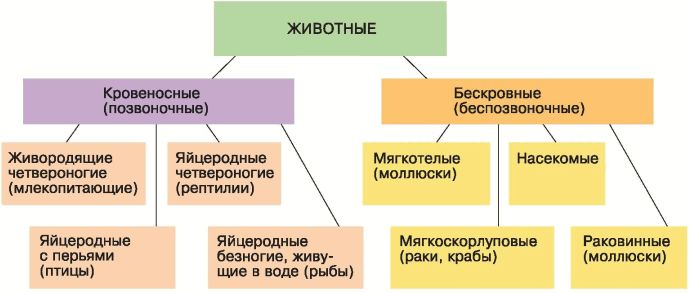

Рис. 1. Система животного мира по Аристотелю. В скобках приведены соответствующие современные систематические названия

Большое влияние на развитие и формирование представлений о живой природе оказали исследования и философские теории таких выдающихся учёных Античности, как Пифагор, Анаксимандр, Гиппократ.

Величайший из древнегреческих учёных Аристотель, обладая энциклопедическими знаниями, заложил основы развития биологии и сформулировал теорию непрерывного и постепенного развития живого из неживой материи. В своей работе «История животных» Аристотель впервые разработал систематику животных (рис. 1). Всех животных он разделил на две большие группы: животные с кровью и бескровные. Животных с кровью он, в свою очередь, разделил на яйцекладущих (яйцеродных) и живородящих. В другой своей работе Аристотель впервые высказал мысль о том, что природа – это непрерывный ряд усложняющихся форм: от неживых тел к растениям, от растений к животным и далее до человека (рис. 2).

В работе «Возникновение животных» Аристотель описал развитие куриного эмбриона и высказал предположение, что зародыши живородящих животных тоже происходят из яйца, но только лишённого твёрдой оболочки. Таким образом, Аристотеля в какой-то степени можно считать основателем эмбриологии, науки о зародышевом развитии.

Рис. 2. «Лестница существ» Аристотеля

С наступлением Средневековья в Европе распространяется идеалистическое мировоззрение, основанное на церковных догматах. Творцом всего живого провозглашается Высший разум, или Бог. Рассматривая природу с таких позиций, учёные считали, что все живые существа являются материальным воплощением идей Творца, они совершенны, отвечают цели своего существования и неизменны во времени. Такое метафизическое направление в развитии биологии называют креационизмом (от лат. creatio – создание, творение).

В этот период было создано множество классификаций растений и животных, но в основном они имели формальный характер и не отражали степень родства между организмами.

Интерес к биологии возрос в эпоху Великих географических открытий. В 1492 г. была открыта Америка. Интенсивная торговля и путешествия расширяли сведения о растениях и животных. В Европу завозили новые растения – картофель, томаты, подсолнечник, кукурузу, корицу, табак и многие другие. Учёные описывали множество невиданных ранее животных и растений. Возникла насущная необходимость создать единую научную классификацию живых организмов.

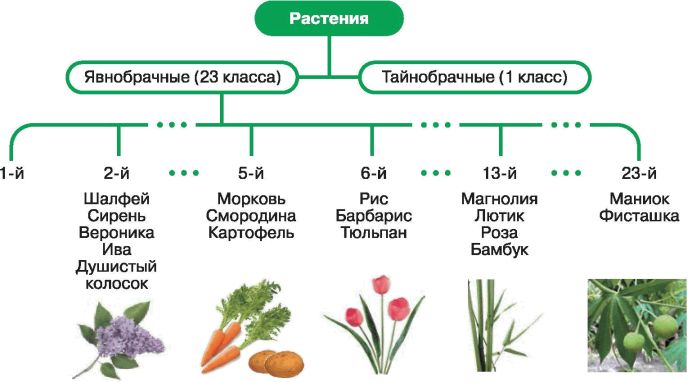

Система органической природы К. Линнея. Большой вклад в создание системы природы внёс выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней. Учёный считал вид реальной и элементарной единицей живой природы, имеющей не только морфологические, но и физиологические критерии (например, нескрещиваемость разных видов). В начале своей научной деятельности К. Линней придерживался метафизических взглядов, поэтому он считал, что виды и их количество неизменны. Разработав короткие и чёткие определения признаков, учёный описал около 10 тыс. видов растений и более 4 тыс. видов животных. В возрасте 28 лет К. Линней опубликовал свою самую известную работу «Система природы», в которой описал основные принципы систематики – науки о классификации живых организмов. В основу своей классификации он положил принцип иерархичности (соподчинённости) таксонов (от греч. taxis – расположение в порядке), когда несколько мелких таксонов (видов) объединяются в более крупный род, роды объединяются в отряды и т. д. Самой крупной единицей в системе Линнея был класс. С развитием биологии в систему таксонов были добавлены дополнительные категории (семейство, подкласс и др.), но принципы систематики, заложенные Линнеем, остались неизменными до нашего времени. Для обозначения видов учёный ввёл бинарную (двойную) номенклатуру, первое слово названия обозначало род, второе – вид. В XVIII в. международным научным языком была латынь, поэтому Линней давал видам названия на латинском языке, что делало его систему универсальной и понятной во всем мире.

Карл Линней построил первую научную систему живой природы, которая включала всех известных в то время животных и все растения и была самой совершенной для своего времени. Впервые человек был помещён в один отряд с обезьянами. Однако, распределяя организмы по таксономическим группам, Линней учитывал ограниченное число признаков. Например, все животные были разделены на 6 классов по строению дыхательной и кровеносной систем: черви, насекомые, рыбы, гады, птицы и звери. Внутри классов Линней основывался на более мелких признаках, например птиц он объединял по клюву, а зверей – по строению зубов.

Рис. 3. Система цветковых растений К. Линнея

Линней так выразил своё кредо учёного: «Когда я впервые стал изучать природу, я увидел её противоречие с тем, что можно было бы считать замыслом Творца. Я отбросил прочь предубеждения, стал во всём сомневаться, и тогда мои глаза впервые открылись, и я увидел истину».

Наряду с этим в XVII–XIX вв. в Европе существовала и иная система взглядов на изменяемость организмов, которая сложилась ещё на основе мировоззрений античных философов. Многие выдающиеся учёные того времени считали, что организмы способны изменяться под воздействием среды. Однако при этом учёные не стремились, да и не имели возможности доказывать эволюционные преобразования организмов. Такое направление в развитии биологии называют трансформизмом (от лат. transformo – превращаю). Среди представителей этого направления были Эразм Дарвин (дед Чарлза Дарвина), Роберт Гук, Иоганн Вольфганг Гёте, Дени Дидро, в России – Афанасий Каверзнев и Карл Рулье.

Вопросы для повторения и задания

1. Что было известно о живой природе в Древнем мире?

2. Чем можно объяснить господство представлений о неизменности видов в XVIII в.?

3. Что такое систематика?

4. По какому принципу построена классификация организмов К. Линнея?

5. Поясните мысль, высказанную К. Линнеем: «Система – это ариаднина нить ботаники, без неё гербарное дело превращается в хаос». Согласны ли вы с этим утверждением?

Подумайте! Выполните!

1. Охарактеризуйте и сравните трансформизм и креационизм.

2. Оцените роль латинского языка в развитии и становлении наук о живой природе.

3. Рассмотрите систему животного мира по Аристотелю (см. рис. 1). Каким группам (типам) организмов не нашлось в ней места?

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните задания.

Повторите и вспомните!

Растения

Принципы ботанической классификации. Богатство растительного мира требует строгой классификации, которая должна помочь разобраться в существующем многообразии растений. Система соподчинённых таксонов отражает эволюционные взаимоотношения между организмами. Основная систематическая категория, используемая в биологической систематике, – вид. Объединение близких видов составляет род, близких родов – семейство, семейства составляют порядок, порядки – класс, классы – отдел, которые объединяются в царство. В соответствии с бинарной номенклатурой, предложенной К. Линнеем, название растения состоит из двух латинских слов, первое из которых является названием рода, а второе – видовым эпитетом, например: одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Определим положение одуванчика в системе растительного мира:

• Царство Растения (Plantae)

• Отдел Цветковые, или Покрытосеменные (Magnoliophyta, или Angiospermae)

• Класс Двудольные (Dicotyledones)

• Порядок Астроцветные (Asterales)

• Семейство Сложноцветные, или Астровые (Compositae, или Asteraceae)

• Род Одуванчик (Taraxacum)

• Вид Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale)

Современные учёные среди растений выделяют группу высших растений. Это растения, тело которых расчленено на отдельные органы, они имеют специализированные многоклеточные органы размножения, в их жизненном цикле происходит чередование полового и бесполого поколений. К высшим растениям относят отделы Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, Голосеменные и Покрытосеменные (Цветковые).

Животные

Принципы зоологической классификации. Животные – самая многообразная группа организмов на Земле. В настоящее время их известно около 2 млн видов.

Современная система животных построена на основе выявления родства и общности происхождения отдельных форм. В зависимости от степени сходства и различия животных распределяют по группам. Самая высокая систематическая единица – царство, царство животных делят на типы (царство растений – на отделы). В современной систематике животных выделяют более 20 типов. Типы делят на классы, классы – на отряды (в ботанике – порядки), отряды – на семейства. Семейства состоят из родов, роды – из отдельных видов. Критериями видов являются не только особенности внешнего и внутреннего строения взрослых особей, но и характеристики эмбрионального развития, физиологии, распространения и многие другие признаки. В соответствии с бинарной номенклатурой, предложенной К. Линнеем, название животного, как и название растения, состоит из двух латинских слов, первое из которых является названием рода, а второе – видовым эпитетом, например: лисица обыкновенная (Vulpes vulgaris). Иногда требуется более дробное деление, в этих случаях к названиям таксономических категорий добавляют приставки над-, под-, инфра-. Определим положение лисицы в системе животного мира:

• Царство Животные (Animalia)

• Тип Хордовые (Chordata)

• Подтип Позвоночные (Vertebrata), или Черепные (Craniata)

• Класс Млекопитающие (Mammalia)

• Подкласс Настоящие звери (Theria)

• Инфрокласс Высшие звери, или Плацентарные (Eutheria, sem. Placentalia)

• Отряд Хищные (Carnivora)

• Семейство Псовые (Canidae)

• Вид Лисица обыкновенная (Vulpes vulgaris)

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Итальянская работа

Итальянская работа Луиджи Лука Кавалли-Сфорца начал свою карьеру в Павии, будучи студентом медицинского факультета. Вскоре он оставил медицину, чтобы посвятить себя генетическим исследованиям сначала бактерий, позднее человека. В университете он учился под

4.9. Развитие половых органов ребенка. Период полового созревания

4.9. Развитие половых органов ребенка. Период полового созревания Биологической зрелости организм человека достигает в течение периода полового созревания. В это время происходит пробуждение полового инстинкта, поскольку дети не рождаются с развитым половым рефлексом.

Глава XIII Планета обезьян (конец неогенового и четвертичный период: 5 млн лет назад — современный период)

Глава XIII Планета обезьян (конец неогенового и четвертичный период: 5 млн лет назад — современный период) Никогда в своей истории человечество так не застревало на распутье. Один путь — безысходен и совершенно безнадежен. Другой ведет к полному вымиранию. Дай нам Бог

Совместная работа с ветеринаром-гомеопатом

Совместная работа с ветеринаром-гомеопатом Во многих случаях при заболевании ваших домашних животных вам просто необходим совет опытного гомеопата, причем совершенно не обязательно гомеопата со специальным ветеринарным образованием. Если вы решите обратиться к

Неонатальный период или период новорожденности

Неонатальный период или период новорожденности В первые минуты после рождения включается дыхательный центр, который уже до конца жизни регулирует снабжение организма кислородом и удаление углекислого газа и с первым вдохом расправляются легкие. Частота дыхательных

Очистительная работа

Очистительная работа Тебе понадобятся: пустая картонная коробка из-под молока или кефира, гвоздь, кастрюля, очищенный песок, земля для комнатных растений, вода, лейка, ведро.Длительность опыта: 0-15 минут.Время проведения: круглый год. Твои действия:• Прополоскай

10.2. Геохимическая работа живого вещества

10.2. Геохимическая работа живого вещества Более 99 % энергии, поступающей на поверхность Земли, составляет излучение Солнца. Эта энергия растрачивается в громадном большинстве физических и химических процессов в гидросфере, атмосфере и литосфере: перемешивании воздушных

ИСКУСНАЯ РАБОТА ПЧЕЛЫ-ЛИСТОРЕЗА

ИСКУСНАЯ РАБОТА ПЧЕЛЫ-ЛИСТОРЕЗА На листьях сирени, роз и других кустов нередко видишь вырезы, словно сделанные ножницами. Одни из них круглые, другие овальные. Местами от листа остались почти одни жилки, столько кружочков из него вырезано. Пчела-листорез (x 2,5).Виновница

СТРОИТЕЛЬНАЯ «РАБОТА» БОБРА

9. Неисправная работа мозга

2. Племенная работа

2. Племенная работа Каждая порода собак требует, чтобы с ней работали, иначе она может утратить присущие ей ценные качества. Только постоянной работой с породой можно добиться, чтобы она не только не теряла своих ценных свойств, но и постоянно совершенствовала их.

Развитие биологии в додарвиновский период.Система К. Линнея

Вопрос 1. Что было известно о живой природе в Древнем мире?

В эпоху Античности некоторые древнегреческие философы выделяли материальное начало, которое рассматривали как первоисточник всего живого. Фалес Милетский (ок. 625—547 до н. э.) таким первоисточником считал воду. Живший на полвека позже Анаксагор (ок. 500—428 до н.э.) утверждал, что живые организмы произошли из воздуха. Демокрит (ок. 470 или 460 до н.э. — умер в глубокой старости) был уверен, что основой зарождения жизни является ил. Серьезный вклад в развитие представлений о жизни внес Аристотель (384—322 до н.э.), создавший теорию непрерывного и постепенного развития живого из неживого, первую систематику животных, а также «лестницу существ».

Вопрос 2. Чем можно объяснить господство представлений о неизменности видов в XVIII в.?

В XVIII в. в Европе господствовало мировоззрение, основанное на догматах христианской церкви. Ученые считали, что поскольку все живые организмы созданы Богом, то они совершенны, отвечают цели своего существования и неизменны во времени. Такое метафизическое направление в биологии получило название «креационизм».

Вопрос 3. Что такое систематика?

Систематика — это наука о классификации живых организмов. В древности существовало множество разнообразных систем классификации. Основы современной систематики были заложены в XVIII в. шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем (1707— 1778).

Вопрос 4. По какому принципу построена классификация организмов К. Линнея?

Основой классификации К. Линнея является принцип иерархичности таксонов (групп организмов), когда несколько более мелких таксонов объединяются в более крупный. Виды объединяются в род, роды — в отряд и т. д. Самой крупной таксономической единицей в системе К. Линнея являлся класс. Для обозначения видов К. Линней использовал бинарную (двойную) номенклатуру: первое слово названия обозначало род, второе — видовую принадлежность. Например, Ноmo sapiens — человек разумный, Convallaria majalis — ландыш майский, Ursus arctos — медведь бурый.

Вопрос 5. Поясните мысль, высказанную К.Линнеем: «Система — это ариаднина нить ботаники, без нее гербарное дело превращается в хаос».

В XVIII в. было уже известно множество видов растений. При отсутствии строгой классификации становилось все сложнее работать с ними, отделять один вид от другого, объединять родственные виды в группы, определять степень их родства. Иными словами, как нить Ариадны вывела героя Тезея из Лабиринта, так и систематика помогла навести порядок в том хаосе знаний, которые накопили ученые до Линнея.

Античеловечность теории Дарвина

По моему опыту, многие изучающие биологию,

включая профессоров и авторов учебников,

были настолько увлечены аргументами в пользу эволюции,

что даже не усомнились в них. Они проповедовали ее…

Высокие стандарты образования и обучения утрачены.

Пропаганда и стремление к власти заменили

стремление к знаниям. Образование стало обманом.

Джордж Кокан

Два важнейших постулата дарвинизма становятся основой мировоззрения детей, как правило, еще мало чего знающих о мире, о природе, о самих себе

В школьной программе есть два очень важных предмета: история и биология. Оба они – о человеке. Что такое человек, из чего он состоит, как устроен? А какова история человечества? И вот азы школьной программы: человек произошел от животного предка путем естественного отбора в борьбе с подобными себе существами. Два важнейших постулата дарвинизма становятся основой мировоззрения детей, как правило, мало еще чего знающих о мире, о природе, о самих себе.

Интересующиеся современным состоянием науки знают, что ученые уже множество раз опровергали основные положения теории эволюции: показали невозможность развития видов из мутаций и отсутствие переходных ступеней между различными видами. Профессор Орегонского университета Джон Вольфган Смит утверждает:

Но проблема теории Ч. Дарвина в школьном образовании – это не только проблема антинаучности, это и проблема античеловечности. Казалось бы, при чем тут человечность? А вот при чем.

Осознание своей человечности накладывает на людей обязанность не просто существовать, а существовать максимально осмысленно

До появления теории происхождения одного вида из другого люди знали, что у всего есть своя сущность. Еще Платон и Аристотель заметили, что у каждого явления есть свои отличительные черты. И человек, таким образом, так же имеет свою человеческую сущность, именно человеческую, не коровью, не куриную, не обезьянью. Строение тела, физиологию, мозг, наконец, черты духовные. И в некотором смысле собственно человеческое в человеке – это не только разум, сознание, воля. Это и его тело, «храм души». Но что делать с этим тяжелым бременем? Ведь осознание своей человечности накладывает на людей обязанность не просто существовать, а существовать максимально осмысленно, искать нравственные ориентиры и воплощать их в жизнь. И при этом не всегда знать наверняка, что такое душа и как, собственно, достигнуть подлинного счастья.

На фоне подобного «естественнонаучного» объяснения становятся бессмысленными дальнейшие размышления о каких-либо духовных проблемах

Ури Андрес отметил влияние теории Дарвина на мировоззрение великого философа Ницше:

Сам Ч. Дарвин последовательно проводит идею необходимости постоянной борьбы на уничтожение, обусловленной тем, что все живые существа размножаются в геометрической прогрессии.

Далее Ч. Дарвин, вопреки большинству наблюдаемых в природе явлений, заявляет, что

Согласно теории эволюции, человекоподобное животное должно было уничтожать другое человекоподобное животное, чтобы в этой борьбе приобрести, наконец, собственно человеческий облик. В этом положении и кроется античеловечность теории. Откуда и как появляются в человеке разум и душа, Дарвин, по сути, объяснить не может. Да и есть ли им, по большому счету, в его теории место? Мудрая природа, по Дарвину, сталкивая в борьбе представителей одного вида, оставляет выживать сильнейшего, и, таким образом, совершенствуется. Согласно теории Дарвина, «каждое органическое существо… вынуждено бороться за жизнь и испытывать значительное истребление». По мнению ученого, утешение следует искать только в том, что

Дарвин намекает на то, что для будущего усовершенствования человека избавление от более слабых было бы верным путем

С самим человеком немного сложнее. Здесь Дарвин намекает на то, что для будущего усовершенствования человека избавление от более слабых было бы верным путем, но для настоящего выглядит негуманно. Вот его рассуждения:

Значит, однажды должен прийти новый человек, более совершенный, находящийся на еще более высокой ступени эволюции, и такой человек образуется в результате «ожесточенной борьбы». Собственно именно к этому выводу и приходит Ч.Дарвин:

Из теории естественного отбора вытекает культ насилия. Именно теории естественного отбора следовал Гитлер

Таким образом, из теории естественного отбора вытекает культ насилия. Именно теории естественного отбора следовал А. Гитлер, когда делал свой прогноз на будущее:

Английский ученый Малкольм Бауден справедливо замечает:

Что же это за высокое мастерство природы? Заключается оно не только в том, чтобы более сильные особи уничтожали более слабых, более совершенные – менее совершенных, но и в том, чтобы похожие уничтожали не похожих не себя. Ч. Дарвин рассуждает:

В теории естественного отбора выстраивается не только эволюционная иерархия видов, но и иерархия рас

Доктор исторических наук В.Э. Багдасарян утверждает:

Следуя логике социал-дарвинизма, пока природа не наделила еще людей необходимым хладнокровием для продолжения ожесточенной внутривидовой борьбы, все-таки есть возможность следовать естественному отбору хотя бы путем «правильного» размножения, то есть размножения наиболее совершенных особей и прекращения потомства всех несоответствующих. Так появилась еще одна замечательная «наука» – евгеника, и основатель ее не кто иной, как двоюродный брат Дарвина – Фрэнсис Гальтон.

Основатель евгеники – не кто иной, как двоюродный брат Дарвина, Фрэнсис Гальтон

Но больше всего, конечно, преуспел в «научной» практике А. Гитлер, который утверждал:

Современный исследователь Ю.В. Хен приводит следующие сведения:

Противоречивое какое-то воспитание в школе. Ребенок-то знает, что в природе, которая все так разумно устроила, более слабое или несовершенное существо правильно было бы уничтожить. Бедные дети учат такую биологию, а им при этом говорят, что они должны быть добрыми, заботливыми и даже не обижать полного одноклассника, несмотря на то, что он «не так» выглядит.

Каждый школьник осведомлен о зле, которое принес миру Гитлер, но детям совершенно не объясняют, что основа всего этого – эволюционная теория

Не менее странно дело обстоит с историей. Осуждая нацизм, расизм и прочие проявления «естественного отбора», дети как будто не должны знать, откуда «растут ноги» у этих явлений античеловечности. Американский ученый Генри Моррис справедливо замечает:

Опасность лженаучной и античеловечной теории Ч. Дарвина для воспитания и обучения подрастающего поколения, казалось бы, очевидна. Так почему же эволюционная парадигма сих пор остается в школьных учебниках в качестве одного из основных мировоззренческих постулатов?

Мария Саевская,

кандидат политических наук