Что было на месте филармонии в кирове

Александро-Невский собор.

30 августа 1839 г. в нашем городе начато строительство Александро-Невского собора, по проекту архитектора Александра Лаврентьевича Витберга.

8 октября 1864 г. (в день посещения Вятки Александром 1-м, ровно 40 лет назад) закончено строительство Александро-Невского собора.

Показать полностью.

Собор был достоянием не только Вятки, но и всей России. Многие жители Вятки, чтобы сохранить храм, собирали подписи на послании, которое они хотели отправить Сталину в Кремль. Но письмо дойти не успело. Власти, узнав о послании, следующей ночью, пока город ещё спал, «рассадник мракобесия» взорвали.

30 августа 2009 г. исполнилось ровно 170 лет со дня основания Александро-Невского собора.

8 октября 2014 г. исполнится ровно 150 лет со дня окончания строительства Александро-Невского собора.

В связи с приближающейся круглой датой, предлагается организовать сбор добровольных пожертвований на установку памятного знака на месте Александро-Невского собора.

В нашей группе предлагаем обсудить саму возможность сбора средств, а также другие вопросы, связанные с организацией этого мероприятия.

Пожалуйста, приглашайте своих друзей и знакомых, всех тех, кто действительно желает нашему городу скорейшего возрождения и процветания.

Создавайте свои темы для обсуждения интересующих вас вопросов.

Будьте взаимовежливы и доброжелательны.

Объявляется конкурс на лучший проект для установки памятного знака на месте разрушенного Александро-Невского собора.

Принимаются любые рисунки, соответствующие теме конкурса. Будем рады каждой идее, даже самой трудновоплотимой.

Что было на месте филармонии в кирове

Касса органного зала:

История

Вятская государственная филармония была открыта 28 января 1958 года. Ее первым директором стал Заслуженный работник культуры РФ Н. С. Бучин.

Творческий коллектив филармонии сложился на базе Кировского концертно-эстрадного бюро (КЭБа) — первой на территории области профессиональной концертной организации, работавшей в городе начиная с февраля 1939 года. Во время Великой отечественной войны, благодаря активной деятельности руководства КЭБа, кировские и эвакуированные артисты выступали с концертами на предприятиях города и области, в госпиталях санитарных поездах. По инициативе КЭБа, в военные и послевоенные годы в Кирове с концертными программами побывали Г. Нейгауз, Д. Ойстрах, Л. Оборин, Э. Гилельс, А. Кнушевицкий, А. Хачатурян, Л. Русланова, К. Шульженко, Л. Утёсов, Л. Орлова, М. Эсамбаев, джазовый оркестр Э. Рознера и другие известные отечественные исполнители и коллективы.

С момента открытия в 1958 году, и в течение нескольких последующих лет, концертной площадкой филармонии служила сцена Дома политпросвещения на улице Преображенской.

В 1963 году филармония переезжает в специально выстроенное для нее здание на улице Ленина. Это значительно расширяет ее творческие и художественные возможности. В коллектив филармонии приходят новые артисты, образуются новые творческие коллективы.

Так, в 70-90-е годы артисты Вятской филармонии представляли своё искусство не только на сценических площадках города и области, но и перед зрителями Сибири, Урала, Дальнего Востока, республик Советского Союза, Москвы и Ленинграда.

Гастрольную афишу филармонии тех лет украшали имена выдающихся солистов и творческих коллективов нашей страны. В том числе: С. Лемешева, А. Ведерникова, М. Михайлова, М. Максаковой, Г. Олейниченко, Г. Вишневской, Л. Зыкиной, М. Магомаева, И. Кобзона, М. Кристалинской, Г. Великановой, В. Толкуновой, Ю. Антонова, В. Ободзинского, Л. Лещенко, Э. Пьехи, Л. Вайкуле… На сцене филармонии состоялись концерты Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и центрального телевидения (дирижер В. Федосеев), Ярославского симфонического оркестра п/у М. Ростроповича, оркестра «Виртуозы Москвы» п/у В. Спивакова, Русского народного оркестра им. Осипова, Русского народного хора им. Пятницкого, Северного русского народного хора, Омского русского народного хора, Уральского и Воронежского народных хоров, Московского государственного хора п/у В. Соколова, Государственной академической хоровой капеллы им. А. Юрлова, Ленинградской хоровой академической капеллы им. М. Глинки, Азербайджанской хоровой капеллы, Академического мужского хора Эстонии п/у Г. Эрнесакса, Украинской хоровой капеллы «Думка», Академического русского оркестра им. Андреева, ансамбля народного танца Молдавской ССР «Жок»…

В разные годы филармонию возглавляли Б. Н. Скальный, Заслуженный деятель искусств РФ Г. М. Балыбердин, Заслуженный работник РФ А. Л. Ткачук, Ю. А. Махнев, А. И. Савин, Э. И. Раскопина, А. Б. Скальный, художественные руководители: Заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин г. Кирова С. Б. Сахар, Заслуженный артист РФ В. И. Бирюков, А. А. Сандалов. В настоящее время директором филармонии является А. А. Гаврилин, заместителем директора — Э.Ф. Магосимьянова.

В 2018 году Вятская государственная филармония отметила свое 60-летие. Сегодня наша концертная организация объединяет в своем коллективе лучшие профессиональные исполнительские силы города и области. В составе филармонии работают Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина под управлением Заслуженного артиста РФ Александра Чубарова, Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского и Вятский камерный оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Константина Маслюка.

Большой вклад в музыкально – просветительскую деятельность филармонии вносят коллективы малых форм, в числе которых, коллектив Заслуженной артистки РФ Галины Савиной, лауреатов международных и всероссийских конкурсов Людмилы Аникеевой, Константина Юдичева, Ольги Анцыгиной, а также Струнный квартет Вятской филармонии, русский концертный ансамбль «Три плюс Два» под руководством Алексея Абашева и Детский лекторий под управлением Ирины Беляевой.

За последние десятилетия выросли не только художественные, но и технологические возможности филармонии. В настоящее время Вятская филармония располагает тремя концертными залами. Это — Большой, Малый, а также Концертный зал органной и камерной музыки. Каждый, из перечисленных, отвечает акустическим требованиям, жанровой направленности и составу исполнителей представляемых концертных программ, а также соответствующим комфортным условиям для слушателей.

Учитывая запрос современного слушателя, его желание быть в курсе самых интересных событий главных концертных организаций нашей страны, с октября 2019 года в Вятской филармонии начал свою работу Всероссийский виртуальный концертный зал. Благодаря этому, наши слушатели получили возможность видеть прямые трансляции концертов ведущих солистов и творческих коллективов России из зала Московской государственной филармонии в качестве FullHD с помощью современного оборудования.

Как и прежде, одной из приоритетных сфер творческой деятельности филармонии является целенаправленная и плановая работа по популяризации музыкального классического наследия, эстетическому воспитанию жителей города и области, привлечению их внимания к подлинным шедеврам музыкального искусства.

Серьезным шагом, в этом направлении, стала реализация проекта «Передвижная филармония», адресованного жителям районов области, в котором принимают активное участие все солисты и творческие коллективы нашей концертной организации.

Находясь в центре культурной жизни города Кирова и Кировской области, Вятская филармония была и остается инициатором проведения наиболее масштабных музыкально-художественных проектов, многие из них связаны с развитием культурного пространства региона и широким позиционированием его лучших представителей.

Так, в филармонии состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Народного артиста РФ Владислава Казенина, вятского художника А. Васнецова и великого русского певца Ф. Шаляпина, родители которого родились и выросли на нашей земле. Большой общественный резонанс получили юбилейные концерты ведущих артистов Кировской области: Народной артистки РФ Т. Воробьевой, Заслуженной артистки РФ Г. Савиной, заслуженного артиста РФ А. Чубарова, Заслуженного работника культуры РФ С. Голушкова и многих других деятелей искусства и культуры нашего края.

По данным за 2019 год Вятской филармонией проведено около 700 различных концертных программ, половина из которых состоялась на сценах трех залов учреждения.

Отрадно наблюдать возрастающий с каждым годом интерес публики к абонементным циклам Вятской филармонии, в том числе и концертным программам ее больших оркестровых коллективов, в творческих планах которых, как правило, особое место занимают музыкальные проекты для детско-юношеской аудитории, среди которых — «Сказки с оркестром», дневные субботние и воскресные концерты для всей семьи, программы с участием одаренных юных музыкантов, ежегодные новогодние мюзиклы.

Одним их главных ожидаемых событий концертного сезона Вятской филармонии, начиная с 2007 года, является ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна», организаторами проведения которого стали Вятская филармония и Министерство культуры Кировской области.

По сложившейся традиции, среди гостей и участников фестиваля — известные отечественные и зарубежные музыканты, а также ведущие солисты и творческие коллективы Вятской филармонии.

В декабре 2014 года за организацию и проведение международного музыкального фестиваля «Вятская весна» Вятская филармония была удостоена Премии Кировской области.

Наряду с ежегодным международным музыкальным фестивалем «Вятская весна», традиционным стал и межрегиональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку». Цель этого музыкально-культурного проекта — познакомить любителей музыки города Кирова и Кировской области с известными, в масштабах страны, музыкантами, чей творческий путь начался на нашей Вятской земле.

Заметными событиями последних лет стали и другие начинания Вятской филармонии, в числе которых межрегиональный фестиваль «Лики музыкального театра», посвященный Году театра в России, а также музыкальный фестиваль «Jazz над Вяткой».

Летом 2020 года Вятская филармония впервые в режиме онлайн провела межрегиональный общедоступный музыкальный фестиваль «Летние ассамблеи Вятской филармонии», гостями и участниками которого стали лучшие солисты и коллективы нашего региона.

Собор, который взорвали «на кирпич»

Александр Витберг подарил Вятке настоящий шедевр — Александро-Невский собор.

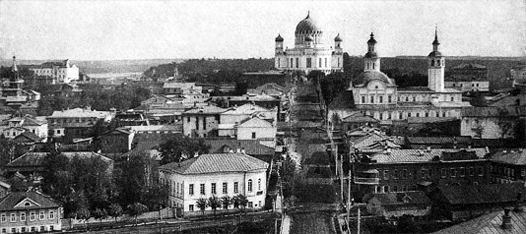

175 лет назад (11 сентября 1839 года) первый камень будущего собора торжественно заложили в южной части города, на месте сегодняшней Филармонии. В 1937 году собор, которым гордились вятчане, взорвали «на кирпичи».

В память об Александре I

Идея воздвигнуть в Вятке собор в честь государева святого князя Александра Невского осенила однажды городского голову Ивана Степановича Машковцева. Храм должен был увековечить память о визите в октябре 1824 года в Вятку императора Александра I. Горожанам идея понравилась. 12 июля 1835 года в кафедральном соборе отслужили торжественный молебен, а затем в благородном собрании открыли подписку на сооружение храма, и в первый же день собрали более 15 тысяч рублей.

Правда, дело все же затянулось. Только в 1838 году был создан строительный комитет, который взялся постановить — каким же будет храм. В комитет вошли упомянутый Машковцев, купцы Михаил и Николай Рязанцевы, Яков Короваев, Алексей Прозоров, Николай Веретенников и Александр Пыхтеев. Решили строить храм на Семеновской площади. Типовой проект, предложенный губернатором Тюфяевым, сразу был отвергнут комитетом, зато карандашный рисунок архитектора Витберга все одобрили единодушно. Александр Лаврентьевич Витберг, сосланный в Вятку после неудачи с постройкой грандиозного храма Христа Спасителя в Москве, уже был хорошо известен к этому времени в вятском обществе своими планами для построек городского сада и публичной библиотеки. Предложение разработать детальный проект храма в память императора Александра Витберг воспринял с большим воодушевлением, так как считал покойного государя своим другом и покровителем. 28 октября 1839 года архитектор сообщил комитету, что чертежи плана, фасада и разреза храма готовы.

С миру по рублю

Сразу после закладки начались работы по сооружению храма. Витберг лично наблюдал за работами вплоть до отбытия из Вятки: в конце 1840-го архитектор вместе с семьей по царскому разрешению вернулся в Петербург. Комитет по сооружению собора выделил Витбергу 285 рублей на дорогу, а когда стало ясно, что архитектор вернуть деньги не сможет ввиду своего бедственного материального положения, эту сумму сочли в качестве уплаты за проект. Первоначально же все работы по проектированию собора Витберг выполнял безвозмездно.

Строительство храма продолжалось до 1841 года. Успели возвести только фундамент, когда казна комитета опустела. Сбор средств начался вновь. Комитет разослал множество крестьян сборщиками средств по всей губернии, получая от каждого них примерно по 15 рублей в год. Затем через посредство губернатора было испрошено Высочайшее разрешение о безвозмездном отпуске на постройку из Кайских дач 10 тысяч бревен и трех тысяч сажен дров. К крестьянам комитет обратился с призывом жертвовать не только деньгами, но и излишками урожая. Был издан литографированный рисунок плана и разреза собора, который был распродан в количестве более 4 тысяч экземпляров и принес прибыли около 1400 рублей. Вятский епископ Неофит приказал перечислить на постройку почти 6 тысяч рублей из епархиальных средств. Предложение жертвовать было обращено и к вятскому купечеству.

В результате всех этих мер через пять лет, в 1847 году была собрана сумма, позволившая продолжить постройку храма. Начальником работ снова был архитектор Соловкин. В летние месяцы 1847 и 1848 годов строительство шло столь быстрыми темпами, что 28 августа была закончена каменная кладка всего храма, а купола покрыты железом. В 1850 году были подняты колокола. В 1851 году была произведена штукатурка собора, в 1852-м — сделан пол из кукарской опоки. Тогда же через посредство протоиерея Казанского собора в Москве Невоструева, родом вятчанина, были заказаны московскому иконописцу Брызгалову образа правого придела, а мастерам Софронову и Степанову резьба и позолота его иконостаса. Устройство правого придела в честь свв. Георгия и Анны полностью принял на свой счет вятский купец Егор Митягин. В 1859 году была окончена резьба главного иконостаса, заказанная казанским мастерам артели Марии Ильиной, тогда же на выполнение икон главного иконостаса комитет подрядил петербуржцев академика Горбунова и художника Васильева. Иконы были привезены в Вятку в 1863 году. Все это время продолжался сбор средств. Всего на постройку было потрачено около 120 тысяч рублей.

Сам автор проекта не дожил до его освящения — 12 января 1855 года Витберг скончался. Вятский купец, член комитета Александровского собора П. И. Репин за свой счет похоронил архитектора в Петербурге на Волковом кладбище среди вятчан.

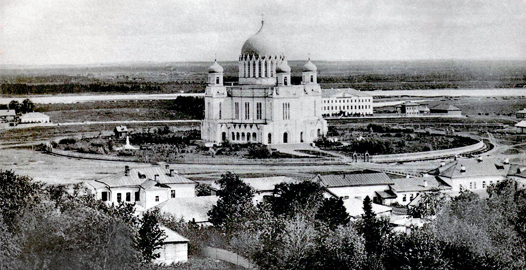

Наконец, 8 октября 1864 года главный престол собора был освящен. Храм поражал своим величием. Он стоял на высоком месте, посреди огромной площади, занимавшей четыре городских квартала, и был виден отовсюду. Собор имел 50 метров в высоту и столько же в диаметре. В последующие годы вокруг собора разбили сад, а со временем на главном куполе, выкрашенном лазуревой краской, разместили золоченые звезды, как и планировал Витберг.

Перед взрывом

Впрочем, величественный собор не простоял и 100 лет. Уже в 1925 году, когда обсуждался вопрос о строительстве нового здания городского театра, кто-то предложил перестроить под театр Александро-Невский собор. Тогда, правда, Главнаука Народного комиссариата просвещения не разрешила этого сделать. Собор на время оставили в покое. Затем несколько раз Вятгорсовет, а затем и Кировский облисполком испрашивали разрешения снести собор, но получали отказ от Комитета по охране памятников при Президиуме ВЦИК. В 1936 году после очередного отказа во ВЦИК была направлена жалоба на комитет, в которой утверждалось, что собор не представляет никакой архитектурной ценности и мешает возведению памятника С.М. Кирову, запланированному на его месте. В июне 1937 года собор взорвали. Тридцать лет площадь собора пустовала, и только в 1968 году на его месте построили унылое типовое здание филармонии.

Кирпичи веры. Пять зданий Кирова, построенных из останков разрушенных храмов

Рассказываем, какие церкви города были разобраны на стройматериалы и каким объектам они дали жизнь.

Многие кировчане знают о том, что в 30-40-х годах на волне борьбы советской власти с религией в Вятке было разрушено немало церквей. Но далеко не все знают, что из частей некоторых храмов, взорванных «на кирпич», в Кирове было построено несколько знаковых зданий. Каких именно, читайте дальше.

Центр досуга «Практикум», бывший кинотеатр «Октябрь» (ул. Карла Маркса, 81)

Летом 2017 года кинотеатр «Октябрь» перестал существовать в привычном виде. После того как НП «Смена» отказалось от кинотеатра, долгое время было неясно, что же будет со зданием. Новым арендатором «Октября» стал музейно-выставочный комплекс «На Спасской». В здании был проведён ремонт, а вместо кинотеатра открылся центр досуга «Практикум».

Владимирский собор, 1900-1905 годы

Центральная гостиница (ул. Ленина, 80)

Кировский крайисполком объявил конкурс на лучший проект. Его победителем стал архитектор Иван Чарушин. Четырёхэтажное здание гостиницы состояло из трёх частей: средняя выходила на перекрёсток улиц Ленина и Коммуны, а по бокам располагались одинаковые корпуса с квадратными башнями по фасадным концам. В здании располагались парикмахерская, почта, продуктовый магазин и ресторан.

Стоит отметить, что сам Иван Чарушин был одним из прихожан снесённого храма, венчался там в 1896 году, а в 1901 году крестил своего сына Евгения. Некоторые авторы отмечали, что у архитектора не поднялась рука строить Центральную гостиницу на фундаменте снесённого Воскресенского собора, именно поэтому она имеет такую закруглённую форму, которая как будто обнимает место, где раньше стоял храм.

До 1950-х годов Центральная гостиница была симметричной. В 1957 году к крылу здания по улице Коммуны по проекту архитектора Бориса Александрова сделали пристройку, значительно увеличившую число номеров. При этом была утрачена двусторонняя симметрия здания. Тогда же, в конце 1950-х, застеклили венчавшую центральную часть здания открытую галерею.

Воскресенский собор, 1920-1930 годы

1937 год, строительство Центральной гостиницы

1947 год

2013 год

Северные бани (ул. Профсоюзная, 44)

В 1935 году храм был разрушен вместе с колокольней, а из кирпичей кафедрального собора выстроили корпус Северных бань.

Здание правительства Кировской области, бывший Дом Советов (ул. Карла Либкнехта, 69)

Автором проекта нового административного здания стал молодой архитектор Евгений Громаковский, выигравший конкурс. Строительство Дома Советов началось ещё в 1937 году, до 1941 года были возведены стены, частично сделаны временные деревянные перекрытия. Стройка остановилась с началом Великой Отечественной войны, а сам Громаковский ушёл на фронт, где погиб в одном из боёв. В военный период строение было отдано под пехотное училище и даже квартиры для персонала эвакуированных рабочих.

Строительство Дома Советов возобновилось лишь в 1948 году под руководством архитектора Никиты Козлова. За год была проведена внутренняя и наружная отделка здания: оборудован большой зал заседаний и холл-вестибюль с трёхмаршевыми лестницами по бокам.

В 1980 году к Дому Советов по проекту архитектора Валерия Зянкина с западной стороны был сделан пристрой. А перед главным входом в здание поставлен памятник Ленину.

Драмтеатр (ул. Московская, 37)

Проектировали здание «Драмы» московские архитекторы Андрей Буров и Александр Федоров, а рабочие «Метростроя» сделали огромную люстру для зрительного зала. Строительные работы производил трест «Кировстрой». Отделка зрительного зала была осуществлена по проекту всё того же архитектора Евгения Громаковского. Скульптурно-отделочные работы на фасаде и в интерьерах выполнены бригадой лепщиков под руководством Николая Захваткина.

Что было на месте филармонии в кирове

Казанская улица в южном направлении выводила к огромной торговой площади, которая была заложена по плану 1812 года и получила название Верхнего торга по сравнению с Нижним у Спасского собора. В центре этой площади был выстоен в 1864 году самый необычный и красивый собор Вятки Александро-Невский, который стал подлинным украшением города.

Когда-то сам Витберг о своем замысле при проектировании храма Христа Спасителя писал, что собор должен быть свободен «от рабского подражания», должен «иметь в характере нечто самобытное, стиль строгой оригинальной архитектуры», чтобы «все части храма составляли … не мертвую массу камней, но выражали идею живого храма – человека по телу, душе и духу». Этот замысел нашёл воплощение на вятской земле в Александровском соборе.

Он действительно поражает своей самобытностью, необычностью; действительно, такого храма ещё не было. Некоторые исследователи относят собор к византийскому стилю, другие к стилю эклектики. В нём можно увидеть черты разных архитектурных стилей, но Витберг никогда не копировал формы, он их существенно перерабатывал, он творил своё. Во-вторых, хотя храм и поражает своей роскошью, богатством воображения его творца, красотой, но в нём нет излишеств, он, говоря словами самого архитектора, воплощает стиль «строгой оригинальной архитектуры».

В основе это храм в пять куполов, выполненный в виде ротонды с четырьмя башенками – колоколенками. Каждая главка ориентирована по одной из сторон света. Во внешнем оформлении здания применены удлинённые готические формы.

Поражает удивительное оформление первого яруса храма в виде галереи сплетённых арочных проёмов, увенчанных вытянутыми кокошниками оригинальной формы. Цоколь галерей облицован опокой – белым известняком, добываемым в Кукарке Вятской губернии. Великолепные качества этого белого камня были сразу оценены Витбергом, опока оказалась ценнейшим материалом в поисках новой архитектурной выразительности и использована архитектором в колоннах и других декоративных украшениях. Стены второго яруса прорезаны по всей окружности здания узкими высокими окнами, разделёнными изящными колонками и украшенными тонкими металлическими переплетениями. Необыкновенно красив нарядный фриз, венчающий здание, где архитектурный пояс с рельефным орнаментом прорезан изящными фигурными столбиками – балясинами.

При виде этого неповторимого по красоте здания понимаешь, что его создавал не просто архитектор, а художник. Массивный 18-метровый купол поднимается над основным зданием – ротондой храма. Малые купола на четырёх башенках – колоколенках повторяют его форму. Основной купол обрамлён сплошным рядом изящных по форме окон с килевидным завершением. Эти вытянутые вверх окна, окаймлённые колонками, напоминают лёгкую галерею. Сам архитектор не видел своего детища. Строительство здания, заложенного в 1839 году, продолжалось 25 лет и завершилось в 1864 году. Огромный собор высотой 50 метров был виден со всех концов города. И откуда бы посетители Вятки не подъезжали к городу, их взору первым представлялся Александро – Невский собор. Витберг показал себя талантливым градостроителем. Поставив собор в центре огромной площади на оси Казанской улицы, архитектор добился гармоничного единения нового храма с существующими храмами и колокольнями древнего Хлынова, стоящими на той же оси.

Но главное – архитектор сумел воплотить свою мечту о создании такого собора, где «всё одухотворяться должно». Исследователи творчества Витберга отмечали одухотворённость его творения, воплотившего «идею человечности, идею радости жизни». Фотографы запечатлели облик прекрасного собора с разных сторон, в разных ракурсах. Особенно нужно отдать должное фотографиям известного не только в Вятке, но и в мире фотохудожника С.А. Лобовикова, который ещё в 1900 году на Всемирной выставке в Париже получил первую бронзовую медаль, а затем неоднократно удостаивался золотых и серебряных медалей за свои работы, достойно представлял Россию на международных выставках. С.А. Лобовиков писал: «Количество снимков с построек Витберга и видов, связанных с ними, у меня свыше 30. Замечательные творения А.Л. Витберга всегда приковывали моё внимание и вызывали восхищение».

В 1895 году храм обнесли изящной оградой, выполненной по эскизу архитектора Чарушина. Её тонкий рисунок гармонировал с изящными металлическими украшениями окон собора. В рисунок решётки и четырёх калиток, расположенных против каждого из фасадов собора, были вкомпонованы гербы Вятки и всех уездов губернии. Решётку отлили на Холуницких заводах из чугуна и установили на каменном цоколе. Вскоре перед собором поставили памятник Александру III, необычный постамент которого проектировал Чарушин, а бюст императора выполнил скульптор Р.Р. Бах, автор памятника Пушкину в Царском Селе.

В 1937 году Александровский собор взорвали. Непонятно, как можно было уничтожить такую красоту! Невольно приходит на память горький сарказм Салтыкова-Щедрина, который в «Истории одного города» создал целую галерею образов градоначальников – «головотяпов» города Глупова. Не повезло Вятке (тогда уже г.Кирову) с градоначальниками и в 1937 году. «Головотяпы» из горсовета и облисполкома не только не препятствовали сносу собора, но активно ратовали за это. Разрушили не только культовое сооружение, но художественный образ города. Уничтожили творение талантливого зодчего, которому А.И. Герцен когда-то писал: «Человечество имеет свою мерку великому и Ваше место в истории искусства занято». Уничтожили труд сотен каменщиков, которые не имея современной строительной техники, своими руками воздвигали соборы, стоящие веками. Труд резчиков по камню, которых так не хватало в Вятке, что приходилось выписывать из Кукарской слободы. Труд искусных литейщиков, отливающих колокола, иконописцев, художников, оформляющих интерьеры собора, и т.д. Что уж тут говорить о благодарности многочисленным благотворителям – меценатам и просто скромным дарителям – мещанам, на средства которых возводился собор (а строили его 25 лет). Был создан общественный комитет по сбору средств. Вносили не только деньги, жертвовали бутовый камень, известь, кирпич, железо, лес.

Освободившееся после разрушения собора место пустовало тридцать лет, пока не построили здесь в 1968 году обычное типовое здание, в котором разместилась филармония.

Размышляя о судьбе Александровского собора, невольно думаешь о том, что ведь так можно потерять и ощущение родной земли под ногами, утратить чувство Родины.