Что было на месте университета

Главное здание МГУ: история строительства

Возведение в 1949–1953 гг. главного здания МГУ на Ленинских (Воробьёвых) горах было одной из самых больших строек послевоенного СССР. До появления «Триумф-Паласа» здание являлось самым высоким административно-жилым зданием в Москве, а до постройки в 1990 г. Мессетурма во Франкфурте — также самым высоким зданием в Европе. Высота — 182 м, со шпилем — 240 м, этажность центрального корпуса — 36.

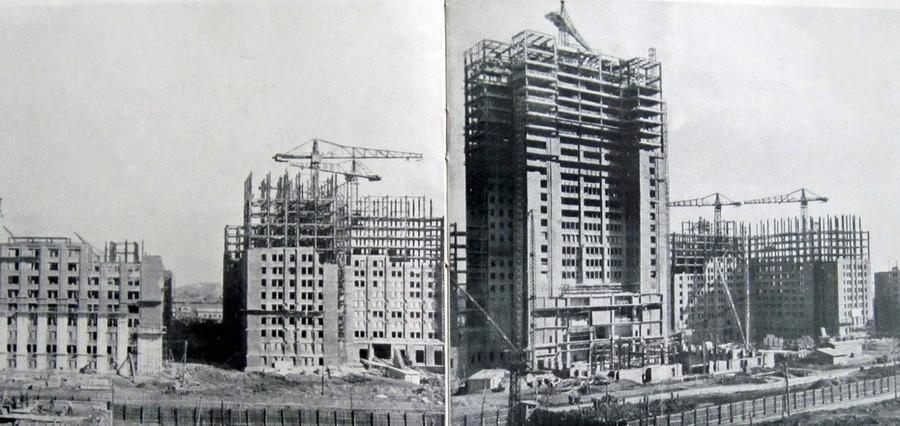

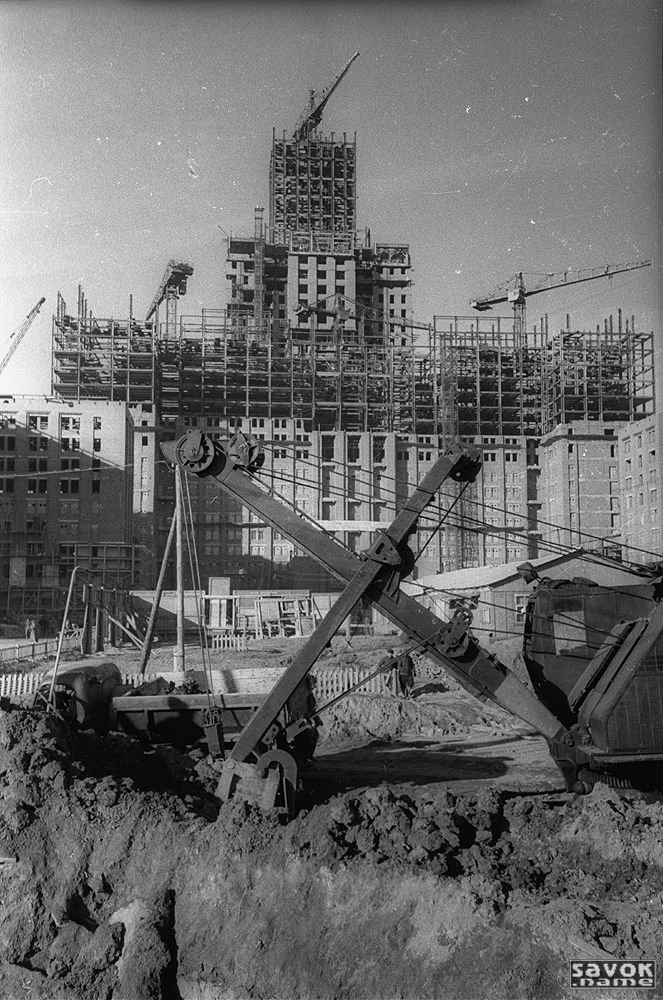

1. Учащиеся школы рабочей молодежи на фоне строящегося главного здания МГУ (1951 г.)

2. В 1948 году сотрудники отдела ЦК партии, курировавшего науку, получили из Кремля задание: проработать вопрос о постройке нового здания для МГУ. Докладную записку они подготовили совместно с ректором университета — академиком А.Н. Несмеяновым, предложив возвести для «храма советской науки» высотку. Из ЦК бумаги перекочевали к московским властям. Вскоре Несмеянова и представителя «научного» отдела ЦК пригласили в горком партии: «Ваша идея нереальна. Для высотки нужно слишком много лифтов. Поэтому здание должно быть не выше, чем в 4 этажа».

3. Через несколько дней у Сталина состоялось специальное совещание по «университетскому вопросу», и он объявил свое решение: возвести для МГУ здание высотой не меньше 20 этажей на вершине Ленинских гор — чтоб издалека было видно.

4. Проект нового здания университета готовил известный советский архитектор Борис Иофан, придумавший небоскреб Дворца Советов. Однако за несколько дней до утверждения «в верхах» всех чертежей зодчего от этой работы отстранили. Создание крупнейшей из сталинских высоток было поручено группе архитекторов, возглавляемой Л.В. Рудневым.

5. Причиной столь неожиданной замены считают неуступчивость Иофана. Он собирался строить главный корпус прямо над обрывом Ленинских гор. Но к осени 1948-го специалисты сумели убедить Сталина, что такое расположение огромного сооружения чревато катастрофой: район опасен с точки зрения возникновения оползней, и новый университет попросту сползет в реку! Сталин согласился с необходимостью переноса главного корпуса МГУ подальше от кромки Ленинских гор, а вот Иофана такой вариант совершенно не устраивал, и его отстранили. Руднев перенес здание на 800 метров вглубь территории, а на месте, выбранном Иофаном, создал смотровую площадку.

6. В первоначальном эскизном варианте предполагалось увенчать высотку скульптурой внушительных размеров. Персонаж на листах ватмана был изображен абстрактный — фигура человека с задранной к небу головой и широко раскинутыми в стороны руками. Видимо, такая поза должна символизировать тягу к знаниям. Хотя архитекторы, показывая чертежи Сталину, намекнули, что скульптура может получить портретное сходство с вождем. Однако Сталин распорядился соорудить вместо статуи шпиль, чтобы верхняя часть здания МГУ была похожа на остальные шесть высоток, строящихся в столице.

7. Торжественная церемония закладки первого камня высотного здания МГУ состоялась 12 апреля 1949 года, ровно за 12 лет до полета Гагарина.

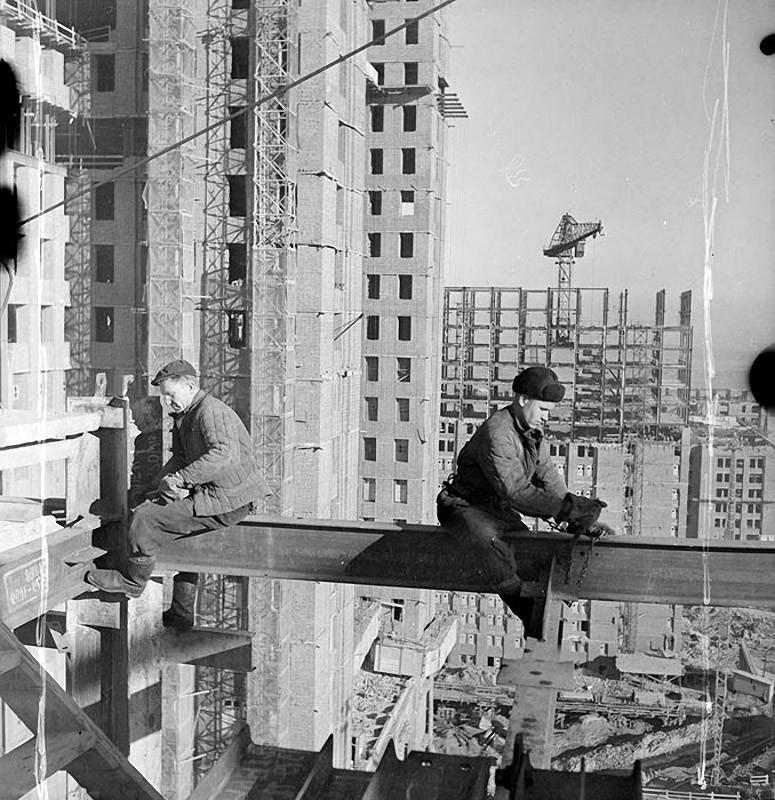

8. В репортажах с ударной стройки на Ленинских горах сообщалось, что высотку возводят 3000 комсомольцев-стахановцев. Однако в действительности здесь работало гораздо больше людей. Специально «под университет» в конце 1948 года в МВД был подготовлен приказ об условно-досрочном освобождении из лагерей нескольких тысяч заключенных, имевших строительные специальности. Этим зэкам предстояло провести остаток срока на сооружении МГУ.

9. В системе ГУЛАГа существовало «Строительство-560», преобразованное в 1952‑м в Управление ИТЛ Особого района (так называемый «Стройлаг»), контингент которого занимался сооружением университетской высотки. Курировал стройку генерал Комаровский, начальник Главного управления лагерей промышленного строительства. Численность заключенных в «Стройлаге» достигала 14 290 человек. Практически все они сидели по «бытовым» статьям, «политических» везти в Москву побоялись. Зону со сторожевыми вышками и колючей проволокой построили в нескольких километрах от «объекта», рядом с деревней Раменки, в районе нынешнего Мичуринского проспекта.

10. Когда возведение высотного здания подходило к концу, было решено «максимально приблизить места проживания и работы заключенных». Новый лагерный пункт был оборудован прямо на 24‑м и 25‑м этажах строящейся башни. Такое решение позволяло сэкономить и на охране: нет необходимости ни в сторожевых вышках, ни в колючей проволоке — все равно некуда деваться.

11. Как оказалось, охранники недооценили свой подшефный контингент. Нашелся среди узников умелец, который летом 1952 года соорудил из фанеры и проволоки некое подобие дельтаплана и… Дальнейшие события молва трактует по-разному. По одной версии, он сумел перелететь на другой берег Москвы-реки и благополучно скрылся. По другой — его еще в воздухе расстреляли охранники. Есть вариант со счастливым завершением этой истории: якобы «летуна» уже на земле схватили чекисты, но когда о его поступке стало известно Сталину, тот лично велел отважного изобретателя отпустить… Возможно даже, что крылатых беглецов было двое. По крайней мере, так утверждал вольнонаемный строитель высотки, который сам видел двух людей, планирующих с башни на самодельных крыльях. По его словам, одного из них подстрелили, а второй улетел в сторону Лужников.

13. Главное здание МГУ сразу же побило многие рекорды. Высота 36-этажной высотки достигает 236 метров. Для стального каркаса здания потребовалось 40 тысяч тонн стали. А на возведение стен и парапетов ушло почти 175 миллионов кирпичей. Шпиль имеет высоту около 50 метров, а венчающая его звезда весит 12 тонн. На одной из боковых башен установлены часы-чемпионы — самые большие в Москве. Циферблаты сделаны из нержавеющей стали и имеют диаметр 9 метров. Стрелки часов тоже весьма внушительны. Минутная, например, вдвое длиннее минутной стрелки кремлевских курантов и имеет длину 4,1 метра, а весит 39 килограммов.

14. Вид со здания МГУ, 1952 г.

15. Частный сектор в окрестностях стройки.

17. Местные жители подлежали переселению.

18. До торжественного открытия «храма науки» 1 сентября 1953 года Сталин не дожил несколько месяцев. Проживи он еще немного, и Московский государственный университет стал бы вместо «имени М.В. Ломоносова» — «имени И.В. Сталина». Планы подобного переименования имели место. Смену Васильевича на Виссарионовича собирались приурочить как раз к вводу в действие нового корпуса на Ленинских горах. А зимой 53-го уже были подготовлены буквы для нового названия университета, которые предполагалось установить над карнизом главного входа в высотное здание. Но Сталин умер, и проект остался неосуществленным.

19. Существует немало мифов о главном здании МГУ. Так, есть версия, что перед залом заседаний Ученого совета (кабинетом ректора) на 9 этаже размещены четыре колонны из цельной яшмы, якобы уцелевшие при сносе храма Христа Спасителя, что является мифом, так как в разрушенном храме яшмовых колонн не было.

20. Иногда упоминается слух, что при отделке интерьеров здания использовались материалы разрушенного Рейхстага, в частности редкий розовый мрамор. В действительности в ГЗ встречается либо белый, либо красный мрамор. Однако известен факт, что корпус Химического факультета оснащен трофейными немецкими вытяжными шкафами, что косвенно подтверждает использование в строительстве материалов германского происхождения.

21. Внешне кажется, что шпиль, а также венчающая его звезда и колосья покрыты золотом, но это не так. Шпиль, звезда и колосья не покрыты золотом — под действием ветра и осадков позолота быстро придет в негодность. Шпиль, звезда и колосья облицованы пластинами из желтого стекла, внутренняя сторона стеклянных пластин покрыта алюминием. В настоящее время часть стеклянных деталей разрушилась и осыпалась, если посмотреть в бинокль, видно, что в различных местах зияют дыры.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

История строительства высотки МГУ

В 1948 году сотрудники отдела ЦК партии, курировавшего науку, получили из Кремля задание: проработать вопрос о постройке нового здания для МГУ. Докладную записку они подготовили совместно с ректором Университета – академиком А.Н. Несмеяновым, предложив возвести для «храма советской науки» высотку.

Из ЦК бумаги перекочевали к московским властям. Вскоре Несмеянова и представителя «научного» отдела ЦК пригласили в горком партии: «Ваша идея нереальна. Для высотки нужно слишком много лифтов. Поэтому здание должно быть не выше, чем в 4 этажа.»

Через несколько дней у Сталина состоялось специальное совещание по «университетскому вопросу», и генералиссимус объявил свое решение: возвести для МГУ здание высотой не меньше 20 этажей на вершине Ленинских гор – чтоб издалека было видно. «…И чтобы предусмотрели каждому студенту отдельную комнату в общежитии! – добавил великий вождь и уточнил у Несмеянова: – Сколько предполагается у вас учащихся? Шесть тысяч? Значит, должно быть шесть тысяч комнат!» Тут в разговор вмешался Молотов: «Товарищ Сталин, студенты ведь народ компанейский. Скучно им будет жить поодиночке. Пусть хоть по двое селятся!» – «Хорошо, оставляем три тысячи комнат!»

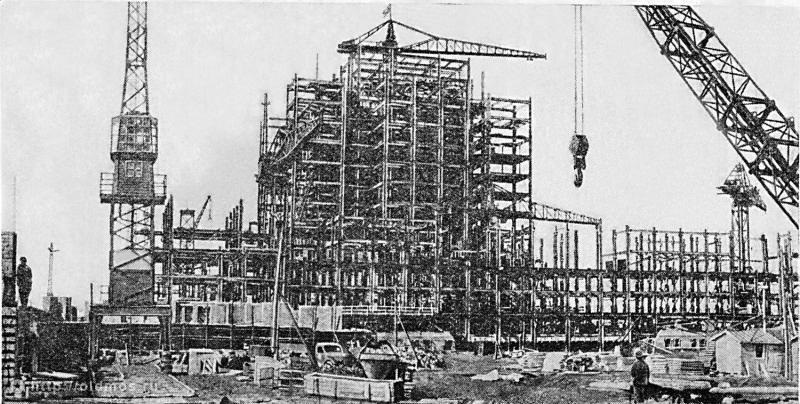

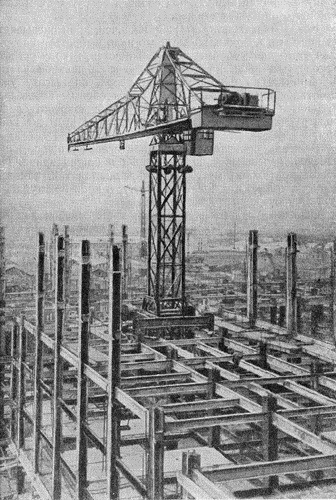

Строительство высотных зданий было огромным шагом вперед на пути индустриализации отечественной строительной отрасли. Московские высотные дома стали экспериментальной базой для множества технологий, примененных в СССР впервые и составляющих основу современной проектной и строительной практики. Высотные здания явились очень требовательными «заказчиками» для строительной промышленности. Громадный объем сооружений позволил осуществить применение новых и дорогостоящих технических усовершенствований, стоимость которых была переложена на единицу полезной площади здания без значительного удорожания последней. Это облегчило возможности освоения новой техники. Строительство высотных зданий оказалось экономически прогрессивным фактором – его влияние вышло далеко за пределы рамок строительства самих высотных зданий.

Проект нового здания университета готовил известный советский архитектор Борис Иофан, придумавший небоскреб Дворца Советов. Однако за несколько дней до утверждения «в верхах» всех чертежей зодчего от этой работы отстранили. Создание самой грандиозной из сталинских высоток было поручено группе архитекторов, возглавляемой Л.В. Рудневым.

Причиной столь неожиданной замены считают неуступчивость Иофана. Он собирался строить главный корпус прямо над обрывом Ленинских гор. Это в точности соответствовало пожеланиям «отца народов». Но к осени 1948-го ученые-специалисты сумели убедить генерального секретаря, что такое расположение огромного сооружения чревато катастрофой: район опасен с точки зрения возникновения оползней, и новый Университет попросту сползет в реку! Сталин согласился с необходимостью переноса главного корпуса МГУ подальше от кромки Ленинских гор, а вот Иофана такой вариант совершенно не устраивал. Возражать «лучшему другу и учителю советских архитекторов»? –Немедленно в отставку!

Лев Руднев перенес здание на 800 метров в глубь территории, а на месте, выбранным Иофаном, создал смотровую площадку.

В первоначальном эскизном варианте предполагалось увенчать высотку скульптурой внушительных размеров. Персонаж на листах ватмана был изображен абстрактный – фигура человека с задранной к небу головой и широко раскинутыми в стороны руками. Видимо, такая поза должна символизировать тягу к знаниям. Хотя архитекторы, показывая чертежы Сталину, намекнули, что скульптура может получить портретное сходство с вождем. Однако Иосиф Виссарионович распорядился соорудить вместо статуи шпиль, чтобы верхняя часть здания МГУ была похожа на остальные шесть высоток, строящихся в столице.

Для высотных зданий применялись стальные и железобетонные каркасы. Стальной каркас, по сравнению с железобетонным, являлся более индустриальным, однако его применение влекло большой расход стали. При проектировании восьми высотных зданий в Москве конструкторы разработали третье, промежуточное по степени экономичности и индустриальности решение — стальной каркас, усиленный бетоном, так называемый железобетонный каркас с жесткой арматурой.

Каркасная система позволила свести роль наружных стен к лишь оболочке, изолирующей внутреннее пространство здания от внешних температурных колебаний. Все нагрузки здания теперь передавались на каркас, представляющий собой систему балок и колонн, которые воспринимали вес здания и передавали его на фундамент. В основу советских методов проектирования стальных каркасов были положены труды выдающихся русских инженеров Н.А.Белелюбского, П.Я.Проскурякова, В.Г.Шухова и других, а позднее – Е.О.Патона, Б.Г.Галёркина, Н.С.Стрелецкого, создавших уже к началу ХХ века свою школу и рациональные конструктивные формы. Электросварка, изобретенная в России инженерами Н.Д.Славяновым и Н.И.Бенардосом в 80-е годы XIX столетия получила особенно широкое распространение после Октябрьской революции в различных областях промышленности и в том числе в строительстве. Успешное развитие сварочного дела дало возможность уверенно применить сварку и при монтаже стальных конструкций: каркасы всех высотных зданий в Москве были не только изготовлены, но и полностью смонтированы на сварке. Сварная конструкция, впервые примененная в Советском Союзе для высотного строительства, имела ряд преимуществ перед существовавшей в мировой практике конструкцией с монтажными соединениями на заклепках – снижение веса, снижение трудоемкости изготовления элементов и снижение трудоемкости монтажа.

Предусматривались наиболее простые монтажные сопряжения колонн и ригелей каркасов, причем колонны доставлялись на строительную площадку с уже приваренными к ним элементами сопряжения для крепления ригелей и балок при монтаже. Торцы элементов колонн фрезеровались на заводе, при стыковании таких колонн не требовалось временное крепление в виде расчалок, стыковка производилась при помощи болтов, которые вставлялись в специальные приваренные у торцов «ребра», выполнявшие роль фланцев. Условия упрощения и облегчения монтажа потребовали и максимального сокращения монтажных элементов. Например, при возведении каркаса здания на Смоленской площади при общем весе конструкций 5200 тонн количество монтажных элементов составило всего 7900 единиц. Монтажный вес колонн колебался от 5,0т. до 1,2 т, ригелей от 4,5 т. до 0,3 т.

Торжественная церемония закладки первого камня высотного здания МГУ состоялась 12 апреля 1949 года, ровно за 12 лет до полета Гагарина.

В репортажах с ударной стройки на Ленинских горах сообщалось, что высотку возводят 3000 комсомольцев-стахановцев. Однако в действительности работа здесь была у гораздо больше людей. Специально «под университет» в конце 1948 года в МВД был подготовлен приказ об условно-досрочном освобождении из лагерей нескольких тысяч заключенных, имевших строительные специальности. Этим счастливчикам предстояло провести остаток срока на сооружении МГУ.

В системе ГУЛАГа существовало «Строительство-560», преобразованное в 1952-м в Управление ИТЛ Особого района (так называемый «Стройлаг»), контингент которого занимался сооружением университетской высотки. Начальником этого «гулаговского острова» был сперва полковник Хархардин, а после него – полковник Смирнов и майор Архангельский. Курировал стройку лично генерал Комаровский, начальник Главного управления лагерей промышленного строительства. Численность заключенных в «Стройлаге» достигала 14290 человек. Практически все они сидели по «бытовым» статьям, «политических» везти в Москву побоялись. Зону со сторожевыми вышками и колючей проволокой построили в нескольких километрах от «объекта», рядом с деревней Раменки, в районе нынешнего Мичуринского проспекта.

Когда возведение высотного здания подходило к концу, было решено «максимально приблизить места проживания и работы заключенных». Новый лагерный пункт был оборудован прямо на 24-м и 25-м этажах строящейся башни. Такое решение позволяло сэкономить и на охране: нет необходимости ни в сторожевых вышках, ни в колючей проволке – все равно некуда деваться!

Как оказалось, охранники недооценили свой подшефный контингент. Нашелся среди узников умелец, который летом 1952 года соорудил из фанеры и проволоки некое подобие дельтаплана и… Дальнейшие события молва трактует по-разному. По одной версии, он сумел перелететь на другой берег Москвы-реки и благополучно скрылся. По другой – его еще в воздухе расстреляли охранники. Есть вариант с счастливым завершением этой истории: якобы «летуна» уже на земле схватили чекисты, но, когда о его поступке стало известно Сталину, тот лично велел отважного изобретателя отпустить… Возможно даже, что крылатых беглецов было двое. По крайней мере так утверждал вольнонаемный строитель высотки, который сам видел двух людей, планирующих с башни на самодельных крыльях. По его словам одного из них подстрелили, а второй улетел в сторону Лужников.

Главное здание МГУ сразу же побило многие рекорды. Высота 36-этажного высотки достигает 236 метров. Для стального каркаса здания потребовалось 40 тысяч тонн стали. А на возведение стен и парапетов ушло почти 175 миллионов кирпичей. Столь полюбившийся Сталину шпиль имеет высоту около 50 метров, а венчающая его звезда весит 12 тонн.

а одной из боковых башен установлены часы-чемпионы – самые большие в Москве. Циферблаты сделаны из нержавеющей стали и имеют диаметр 9 метров. Стрелки часов тоже весьма внушительны. Минутная, например, вдвое длиннее минутной стрелки кремлевских курантов и имеет длинну 4,1 метра, а весит 39 килограммов.

В высотке было создано и уникальное лифтовое хозяйство. Специалисты изготовили 111 лифтов особой конструкции, в том числе и высотные скоростные кабины.

Весьма вероятно, что Главное Здание Университета является рекордсменом и по количеству колонн. Подсчитать их число практически невозможно. Часть колонн поставлена исключительно ради украшения, и не несет никакой конструктивной нагрузки.

Не просто здание: где возникли, чему учили и как стали политической силой университеты

Для большинства из нас университет — это место, куда идут за дипломом. На самом деле это вовсе не место, а огромное сообщество и отдельная сила, которая не только производит научное знание, но и принимает участие в политической жизни и даже вступает в конфронтацию с государством. Разбираемся, зачем университеты подделывают свои дни рождения, как учились 500 лет назад, кому нужны ученые степени и почему не всегда складывались отношения университетов с городом и правителями.

Что такое университет и зачем ему история

Долгое время в Европе и России по каждому университету выходила своя историческая литература, приуроченная, как правило, к юбилею альма-матер, который праздновали раз в 50 или 100 лет. В преддверии годовщины начальство поручало профессорам написать книгу о героическом прошлом родного учебного заведения, снабдив ее яркими иллюстрациями и дорогой обложкой, чтобы не стыдно было дарить высокопоставленному чиновнику или августейшей особе — завсегдатаям юбилейных торжеств. В благодарность за труды авторы получали щедрые гонорары и привилегии. Нетрудно догадаться, что в праздничных изданиях такого рода всё внимание доставалось университету-имениннику.

Писать историю всех университетов даже в рамках одной страны очень трудно — либо приходится упрощать, а для науки это вредно, либо штудировать многотомные юбилейные сочинения, где таится масса ловушек. Откуда?

Всё потому, что университет, вопреки широкому заблуждению, не отличается каким-то повышенным уровнем саморефлексии, делающим его лучше других организаций, а развивается по тем же правилам, что и прочие социальные группы: описывая себя, ученые не меньше, а, может, даже и больше пытаются представить ситуацию в выгодном для них свете и уйти от обсуждения скользких тем.

В результате история университетов, как и любая другая, переполнена мифами, выявление и анализ которых лежат на плечах современных историков.

Самый продуктивный путь рассказать о прошлом университета — это сфокусироваться на каком-то одном аспекте его жизни и проанализировать его как можно глубже с разных сторон. В последние десятилетия популярностью пользуются такие темы, как борьба женщин и национальных меньшинств за право на высшее образование, соучастие ученых в геноцидах и государственном терроре (Холокост, сталинские репрессии), политическая активность профессоров и студентов, сексизм и расизм в научно-образовательной среде, культурное конструирование учеными времени и поколений, изобретение университетами собственных традиций и другие.

Какой бы ни была тема, нужно помнить главное: университет — не здание, где слушают лекции и сдают экзамены, а сложно устроенное сообщество, причем чаще всего сообщество воображаемое (термин Бенедикта Андерсона), сродни сословию, классу, нации или любой другой социальной структуре.

Членов этого сообщества так много, что все они никогда не смогут увидеть друг друга в глаза, никогда не смогут прийти к единому мнению и всегда по-разному будут воспринимать самих себя и место, в котором они учатся и работают. Поэтому университет — это очень абстрактная конструкция, внутри которой существуют сотни разных групп интересов (факультеты, кафедры, лаборатории, институты, студенты, преподаватели, администрация и пр.), отношения между которыми регулируются иерархиями, контрактами, репутациями, эмоциями и многим другим.

Зачем вообще вникать в эти тонкости и что полезного нам может дать история университетов?

Во-первых, это направление чрезвычайно важно для тех, кто интересуется производством знания в разные эпохи, поскольку без университетов новое знание было бы невозможно. Во-вторых, в нашем бурно развивающемся мире всё большую ценность приобретает образование, а дискуссии о том, где, как и зачем его получать, проходят всё чаще. К сожалению, профессиональное качество этих дискуссий оставляет желать лучшего.

Многие реформы, нацеленные на улучшение высшего образования, провалились в первую очередь из-за того, что реформаторы не до конца понимали, насколько сложно устроен университет и как он менялся в течение столетий, а менялся он часто и интенсивно.

Как появлялись университеты

Университет — ноу-хау средневековой Европы. Ни Греция, ни Рим, ни Китай не знали ничего подобного. Первые университеты начали складываться примерно в конце XII века как самостоятельные корпорации по обмену знаниями. Собственно, латинское слово “universitas” — это и есть корпорация или сообщество. В Средние века это называлось universitas magistrorum et scholarium — сообщество учителей и учеников, принесших друг другу взаимную присягу.

Тяга средневековых горожан к образованию всевозможных коммун, прежде всего торговых и ремесленных гильдий, легко объяснима. В те времена это была самая удобная форма сосуществования, когда группа профессионалов могла заниматься своим ремеслом и одновременно защищать себя от произвола какого-нибудь местного епископа, обитавшего неподалеку.

Появление университета — долгий процесс, в который вовлечено много людей. Чаще всего мы представляем его себе только в общих чертах, обходя стороной детали, а зря, ведь исторические мифы чаще всего рождаются из-за нашего отказа вникать в сложности.

Сегодня можно легко наткнуться на нелепицы, будто Московский университет был основан Михаилом Ломоносовым, а Берлинский — Вильгельмом фон Гумбольдтом. В действительности и тот и другой, бесспорно, успели поучаствовать в появлении университетов, но решающего вклада в этот процесс не внесли.

Отождествлять Московский университет с Ломоносовым начали только со второй половины XIX века, а в 1940 году университет получил свое современное имя, став «Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова». Гумбольдта же сделали основателем Берлинского университета только в начале ХХ века, а в 1949-м университет был переименован властями Восточной Германии в честь братьев Гумбольдтов — Вильгельма, филолога-классика, и младшего Александра, известного своими научными экспедициями и открытиями в области естествознания.

С датами дела обстоят еще сложнее. Поскольку первые европейские университеты вырастали сами собой, назвать месяц или даже год их возникновения крайне трудно. С XIV века всё больше университетов начинают появляться по воле светских владык, но и в таких случаях точную дату удается определить далеко не всегда. На первый взгляд, всё просто, ведь у каждого исторического события, по идее, должны быть год и число. Тем не менее указанные в учебниках числа, незатейливые на первый взгляд, возникают не сами собой, а в результате продолжительных дискуссий между историками.

Процесс основания университета состоит из множества разных подробностей. Тут и указ об учреждении, и принятие устава, и торжественная церемония открытия главного здания, и день начала занятий, и многое другое. Сложности начинаются тогда, когда интервалы между событиями составляют годы, а то и десятилетия.

Указ об учреждении Берлинского университета был подписан прусским королем в августе 1809 года, открытие состоялось в октябре 1810-го, тогда же и начались занятия, а вот устав университет смог получить только в апреле 1817-го. Еще один яркий пример — Казанский университет, вроде бы основанный в 1804 году указом Александра I. Однако в 1804-м университет получил только устав и вплоть до 1814-го был частью Казанской гимназии, не имея администрации и факультетов.

Подобные нюансы позволяют университетам легко манипулировать своим прошлым, превращая его в символический капитал в борьбе за деньги и влияние. В университетской культуре возраст — один из главных критериев опыта и значимости, поэтому самые авторитетные учебные заведения, как правило, и самые старые.

Из-за этого научный мир нередко будоражили так называемые споры о первородстве. Самый известный — спор Болонского университета с Парижским за право называться старейшим в Европе.

Не миновала сия участь и Россию. В 1980–1990-е годы Санкт-Петербургский университет, основанный, казалось бы, в 1819 году, отчаянно отстаивал свое право на звание старейшего российского университета, которым традиционно считается Московский. А всё потому, что историки из Северной столицы решили отождествить Императорский Санкт-Петербургский университет, основанный при Александре I, с так называемым Академическим университетом, открытым вместе с Академией наук Петром I в 1724 году.

Таким образом, путем нехитрой манипуляции с числами Санкт-Петербургский университет стал старше почти на 100 лет. Шутки шутками, но в 1999 году он официально отметил свое 275-летие.

Как учились в университетах

Что же делало университет уникальным, если не считать упомянутой выше корпоративности, присущей средневековым коммунам? Прежде всего — необычный формат обучения. Чем-то он походил на современный, хотя принципиальные отличия всё-таки есть.

Занятия в Средние века состояли из лекций. Семинары придумали только во второй половине XVIII века.

Факультетов сперва было четыре: теологии, права, медицины и свободных искусств (грамматики, риторики, диалектики, арифметики, музыки, геометрии и астрономии). В Германии, России и некоторых других странах последний назывался факультетом философии.

До Нового времени экзамены проходили чаще всего устно и не по билетам, как сейчас, а в форме диспутов. Преподаватель давал студентам какой-нибудь тезис, и они должны были обосновать или опровергнуть его, подобрав как можно более убедительные аргументы. Такие экзамены чаще всего проходили не за закрытыми дверями, а при скоплении зрителей. По мере увеличения числа студентов и появления новых учебных дисциплин устные диспуты постепенно уступали место письменным экзаменам. В Кембридже и Оксфорде письменные работы одержали окончательную победу на исходе XIX века. А вот адаптированные в американских университетах вариативные тесты, знакомые нам не понаслышке, были частью борьбы против субъективизма и расизма профессоров: анонимные ответы не давали преподавателям возможности заваливать афроамериканских студентов.

Как получали ученые степени и зачем они сейчас

Ученая степень в те времена была свидетельством того, что корпорация готова ценить тебя не за происхождение или достаток, а за интеллектуальные способности. На практике это означало, что человек из семьи, скажем, ремесленника, священника или аристократа мог сменить род занятий, выбрав для себя научное поприще, и поступить в университет, если такой путь был ему по душе.

В Средневековье, когда дела с социальной мобильностью обстояли не очень, шансов стать тем, кем тебе хочется, было намного меньше, чем сейчас.

Из приятного можно добавить, что в ранних университетах, чтобы получить степень, далеко не всегда и не везде требовалось писать и защищать диссертацию, а если это и было нужно, то она всё равно была намного короче нашего «кирпича» в несколько сотен страниц. Толстые диссертации стало принято писать только в ХХ веке.

Степень по-прежнему остается одной из традиций университетского образования. Сделать сегодня карьеру в высшем учебном заведении без кандидатской или докторской невозможно, хотя вопросов к правилам присуждения ученых степеней становится всё больше.

Критики недоумевают, зачем тратить годы на то, чтобы защититься, если университет располагает массой других средств, чтобы оценить профессионализм исследователя: конкурсы на стипендии и гранты, выступления на конференциях, публикации (книги, статьи, сборники, рецензии), отзывы студентов. Былой привилегии преподавать где угодно степень давно не предоставляет: в наши дни в любом сильном университете для соискателя на новую должность предусмотрен жесткий конкурс.

Более того, процесс защиты диссертации очень ритуализован, а в некоторых странах еще и коррумпирован.

Взять хотя бы Россию. Согласно экспертизам «Диссернета», основанного в 2013 году, к кражам степеней причастны тысячи российских чиновников и ученых, многие из которых занимают высокие посты в образовательных учреждениях и органах власти. Не делает ли всё это ученую степень профанацией?

Откуда взялся исследовательский университет

Еще одна проблема, давно набившая оскомину историкам, — появление так называемого исследовательского или «классического» университета, которое с начала ХХ века было принято ассоциировать с Вильгельмом фон Гумбольдтом и открытым при его участии Берлинским университетом. Согласно распространенному заблуждению, этот университет стал первым в мире местом, где исследовательское творчество стало неотъемлемым элементом образования, то есть где студенты не только ходили на занятия и сдавали экзамены, но и ставили эксперименты, производили вычисления, выращивали растения и наблюдали за звездами, иначе говоря, усваивали готовое знание и вместе с тем создавали новое. Тем самым Берлинский университет рассматривался как «историческое чудо» — начало новой эпохи в высшем образовании.

Сегодня, благодаря стараниям американских и немецких историков, мы с уверенностью можем сказать, что никакого чуда не было, а устоявшаяся в ХХ веке привычка считать Гумбольдта отцом-основателем новой образовательной модели — еще один миф (как называет это историк Митчелл Эш — «гумбольдтовский миф»).

Во-первых, концепция исследовательского университета принадлежала не Гумбольдту, а другим людям, жившим и писавшим до него, во-вторых, она начала реализовываться не в Берлинском университете, а за полвека до его открытия за пределами Пруссии, и в-третьих, реализация этой концепции была не одномоментным событием, а растянулась на десятилетия.

Гумбольдт же оказался главным героем этой истории только в 1903 году благодаря случайному открытию и публикации одной его незавершенной заметки «О внутренней и внешней организации высших научных учреждений в Берлине». Некоторые и по сей день считают этот текст едва ли не самым важным за всю историю университетов, хотя в нем нет ничего сенсационного, о чем бы не было написано ранее.

Университет и город

Университеты — очень городское явление. Их появление отчасти вызвано результатом стремительного роста городов в эпоху высокого Средневековья (XI–XV века). Как же складываются отношения университета и города? На первый взгляд, неплохо. Университет выпускает новых юристов, медиков и прочих специалистов, чья работа идет на пользу горожанам; открывает новые больницы и исследовательские центры; создает дополнительные рабочие места; устраивает пышные юбилеи, привлекающие туристов; периодически обращается за услугами к частному бизнесу. Город снабжает университет всем необходимым (продуктами, книгами); разрешает пользоваться своими площадями, театрами и парками во время академических праздников; предоставляет место под новые учебные корпуса и общежития; создает студентам и профессорам комфортные бытовые условия.

Однако не всё так просто. Конфликты между городом и университетом — дело обычное, причем виной всему могут быть не только студенческие пьянки, вызывающие раздражение у городских обывателей, но и серьезная борьба между университетскими и городскими чиновниками за деньги и влияние.

Не забудем и еще об одной стороне в этом любовном треугольнике — государстве. Чем хуже становились отношения университета с монархом или правительством, тем сильнее ученое сословие сближалось с муниципальными органами власти. И наоборот. Например, в средневековой Англии университеты часто пользовались расположением правителей, а вот отношения с городами у них не складывались.

Доходило и до кровопролития. 10 февраля 1355 года в Оксфорде начался печально известный погром в День святой Схоластики: студенты, недовольные качеством вина, поданного в таверне, собрали своих сторонников, расправились с хозяином заведения, закрыли городские ворота и занялись грабежами и поджогами, правда, горожане быстро объединились и дали отпор. Со студентами-смутьянами расправлялись несколько дней.

Руководство Оксфордского университета, пытаясь защитить студентов, объявило виновником беспорядков городские власти. Король Эдуард III поддержал университет. Бургомистр и члены городского совета должны были каждый год 10 февраля ходить по улицам с непокрытой головой и платить университету штраф — по одному пенни за каждого убитого студента. Формально университет помирился с городом только в 1955 году!

Солидарность со своими студентами ректоры и деканы проявляли не всегда.

Когда в 1968 году после начала студенческой революции во Франции парижские студенты вступили в неравный бой с силами правопорядка, Сорбонна на время стала убежищем для протестующих: по французским законам, полиция не имеет права пересекать границы университета без разрешения ректора.

А вот в России аналогичных законов нет, поэтому протесты студентов против вступления Московского университета в Общероссийский народный фронт в ноябре 2011 года были разогнаны полицией, без труда попавшей на территорию вуза.

Университет и государство

С первых лет своего существования университеты пользовались привилегиями, полученными от римских пап, германских императоров и прочих правителей. Привилегии эти нередко охраняли ученое сословие от произвола на местах. Грустная ирония состоит в том, что как только в Европе сложилось современное государство, университеты быстро попали в его цепкие лапы, утратив былую свободу.

Разговор об университетской автономии ведется в академической среде уже не первый век — должны или не должны профессора и студенты зависеть от политической власти?

Взять хотя бы деньги. С одной стороны, власть нередко выступала и продолжает выступать щедрым спонсором науки, за что ей большое спасибо, с другой — не слишком ли высокую цену платит университет, когда принимает средства у сильных мира сего?

В России эта проблема постоянно напоминала о себе и в царские времена, и в советские, и в постсоветские: государственное финансирование использовалось как средство давления на науку и образование — без денег не будет ни того, ни другого. Уйти от этой проблемы, перестав дружить с государством, российские университеты не могли.

В период правления Романовых учредителями университетов всегда были монархи и их фавориты, для которых высшее образование — это просто овладение знаниями и навыками, необходимыми идеальному подданному империи, чтобы она могла поддерживать свою жизнеспособность и воевать с недругами.

По мере того как хватка властей становилась крепче, университеты утрачивали былые привилегии, превращаясь из свободных корпораций в государственные ведомства. В течение XIX века университетская автономия ограничивалась повсеместно — в Испании, Италии, Румынии, Великобритании, немецкоязычных странах.

Последние, не желая повторения у себя Французской революции, приняли в 1819 году Карлсбадские декреты, вводившие жесткую цензуру и устанавливавшие за университетами строгий правительственный контроль: если профессор подозревался в пагубном влиянии на студентов, его увольняли.

Разумеется, это не значит, что ученое сословие безучастно наблюдало за укреплением абсолютизма. Можно назвать немало случаев, когда профессора отважно бросали вызов власти, правда, и получали они за это по полной программе.

Известный пример — демарш «Гёттингенской семерки» в 1830-е годы, когда семеро профессоров Гёттингенского университета, среди которых были и знаменитые братья Якоб и Вильгельм Гримм, выступили против короля Ганновера, объявившего себя выше закона. Все семеро были уволены из университета и изгнаны из страны.

Легко увольняли неблагонадежных профессоров и в Российской империи, особенно если тем хватало смелости заступаться за студентов, активно принимавших участие в стачках и демонстрациях. Так, в 1890 году из Санкт-Петербургского университета ушел Дмитрий Менделеев, у которого вышел серьезный конфликт с Министерством народного просвещения.

Власть государства над университетами сильнее всего ощущалась в тоталитарных режимах ХХ века. Профессора и студенты немало пострадали в годы советских и нацистских репрессий. «Большой террор», Холокост, борьба с «безродным космополитизмом» — бесследно эти события для университетов не прошли. Участие в репрессиях принимали и студенты, и профессора. В Третьем рейхе к нацистской партии в начале 1930-х годов примкнули философы Мартин Хайдеггер и Карл Шмитт, теолог Герхард Киттель и многие другие. Истории первых трех проанализировала Клаудия Кунц в своей книге «Совесть нацистов».

Даже сегодня университеты регулярно подвергаются нападениям. За последние несколько лет Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии, а московскую «Шанинку» — аккредитации, Центрально-европейский университет в Будапеште с трудом сдерживает натиск правительства Виктора Орбана и уже хочет переехать в Австрию, а в Польше антропологию хотят лишить статуса научной дисциплины.

Как и многие другие направления исторической науки, история университетов — это перекресток, где сходятся сотни сюжетов из разных областей знания. Прошлое университета — это научные достижения и провалы, образование и разрушение рабочих коллективов, обретение и утрата академических свобод, словом, очень многообразный и динамичный мир, изучение которого не просто помогает понять, как устроены высшее образование и наука в наши дни, но и, самое главное, в какую сторону им надо двигаться, чтобы стать лучше.