Что было раньше лучина или факел

Факел, лучина и масляная лампа — предки современных светильников

Проблема освещения заботила людей с древности. Чтобы принести свет в жилище, первобытный человек брал из костра горящую палку и закреплял её в щели между камнями пещеры. Так, вероятно, и появился прообраз светильника — факел.

Факел

Для основы факела люди использовали деревянную палку, на которую наматывали паклю или тряпку и окунали в горючую жидкость. Факелы использовали не только для освещения помещений. С их помощью стихия огня становилась участницей ритуалов и религиозных церемоний.

В эпоху Средневековья факел был главным средством освещения рыцарских замков. В это время люди создали специальный кованый зажим, который крепили на стену. Часто такой держатель изготовляли в форме руки. Это крепление и послужило прообразом светильника бра, ведь «бра» в переводе с французского означает «рука».

Лучина

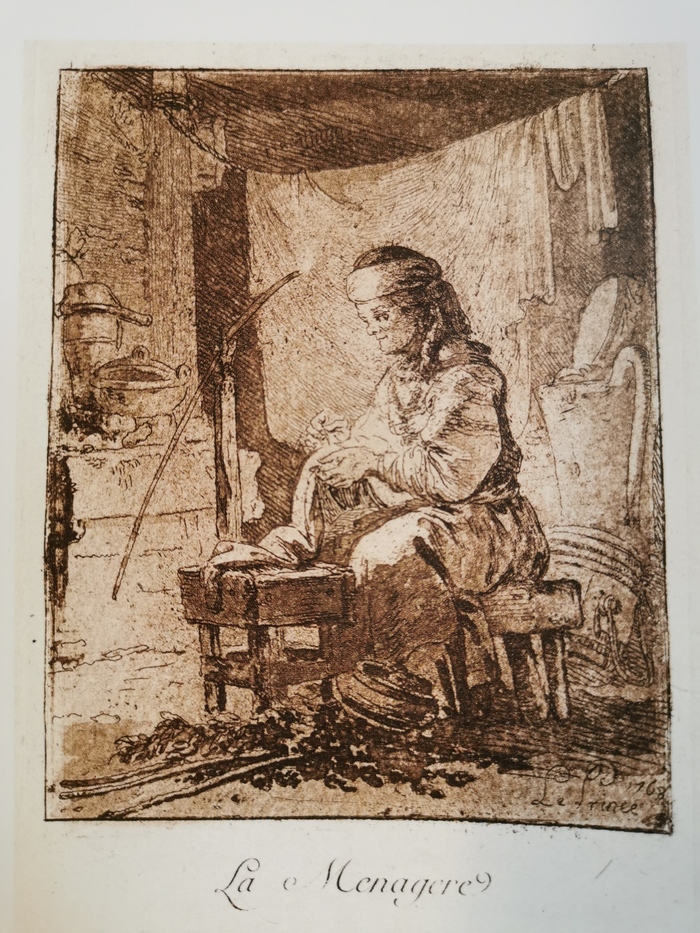

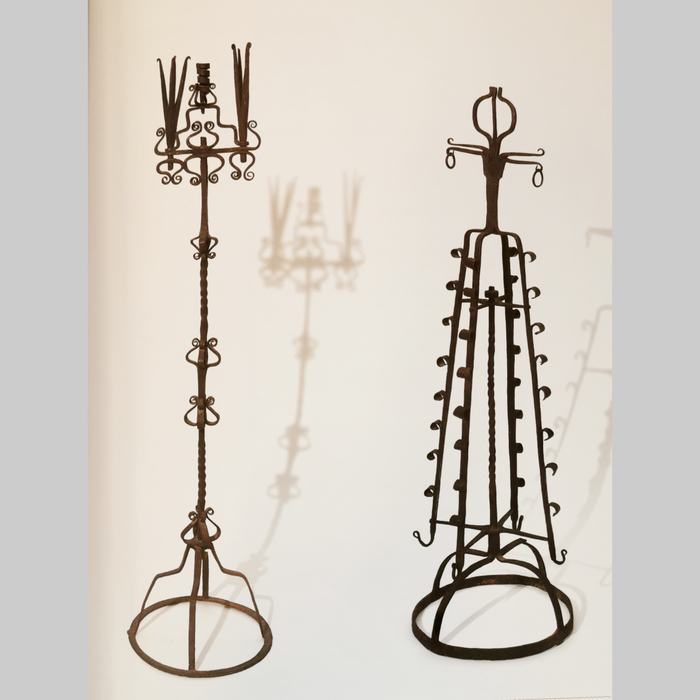

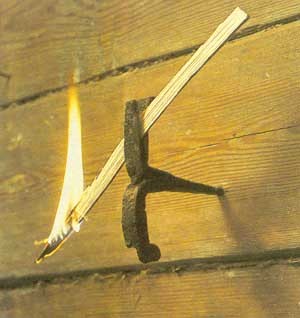

К первым осветительным приборам относится и лучина, которая сотни лет освещала жилища крестьян северной Европы и России. Лучину закрепляли в светец — специальное металлическое приспособление, вбивавшееся нижним заострённым концом в чурбак или в иную деревянную подставку. Лучины использовали в крестьянском быту вплоть до начала ХХ века.

Масляная лампа

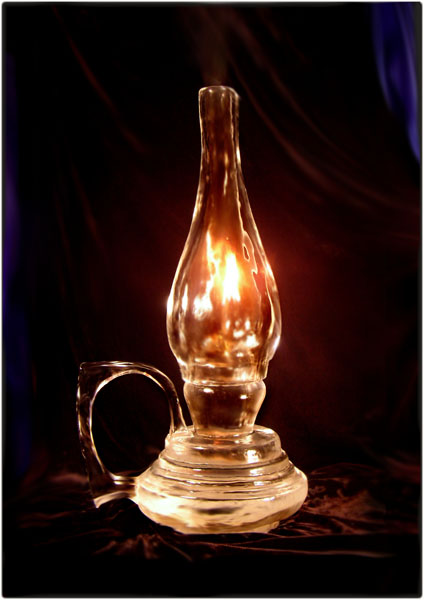

Наряду с факелом и лучиной распространённым источником света в жилище человека был масляный светильник. Материалами для изготовления таких светильников служили глина и бронза. Состоял этот осветительный прибор из сосуда и фитиля. В качестве топлива использовали животный жир и масло. Множество таких светильников сохранилось со времён древних Греции и Рима. В зависимости от толщины фитиля, масляный светильник горел от получаса до 2-3 часов. Свет от него исходил тусклый, но при двух зажжённых лампах вполне можно было читать.

Римляне освещали дома с помощью масляной лампы луцерна. Такие лампы делались из терракота. Были лампы в одну, две и даже в двенадцать горелок.

Масляные лампы расписывали изображениями с сюжетами гладиаторских боёв, подвигов богов и героев. Как и рисунки на античных вазах, изображения на светильниках читаются, как энциклопедия античной жизни.

В больших помещениях лампы ставили на подставку или подвешивали на цепях к потолку. Такие подвешенные лампы стали прообразом люстры.

Свет будущего

Статья 1939 года о существующих и предполагаемых в будущем источниках света.

Свет будущего.

Г.П.Воронков

Журнал «Наука и жизнь» №9 за 1939г.

Костер, лучина, лампы, свечи

Люди заметили, что особенно ярко горит смолистая лучина. Значит,— дело не столько в дереве, сколько в смоле. Стоит обмакнуть какую-нибудь ветку в смолу и получится искусственная лучина, которая горит лучше обыкновенной. Так появился факел.

Так люди додумались до первой лампы, которая горела несколько часов подряд, а не полчаса, как лучина. Но первые лампы очень коптили, потому что в них не хватало воздуха дня полного сгорания угольных частиц, составляющих копоть. Надо было устроить лампу так, чтобы масло или сало подводились к пламени постепенно. Для этого — придумали фитиль.

Были выработаны различного типа масляные лампы, применявшиеся в древней Греции, Риме, Египте и др. Эти лампы сохранились в употреблении в течение всего средневековья.

Свечи были в употреблении вплоть до второй половины XIX в., лампы продолжали совершенствоваться. Так как копоть образуется в результате недостатка воздуха, то для ее устранения необходимо пользоваться трубой, поставленной над горящим фитилем. Сначала труба была железная, а затем стеклянная, которую ввел французский аптекарь Кенке спустя много времени после того, как была введена железная труба. В старину лампы, имеющие стеклянную трубу по имени их изобретателя называли кенкетами.

Но ламповое стекло все еще помещалось над фитилем, и только спустя 33 года швейцарец Арганд ( в конце XVIII в.) догадался надеть стекло на горелку.

В 1765 г. в Париже были поставлены новые отражательные фонари с масляными лампами вместо свечей. 20 лет спустя ими был освещен и Лондон. В России сто лет назад улицы городов освещались масляными лампами.

Газовое и электрическое освещение

В начале XIX в. качали применять для освещения светильный газ. Изобретение газового освещения принадлежит англичанину Мердоку и французу Лебону. Светильный газ дал возможность впервые разрешить вопрос о централизованном снабжении потребителей горючим для целей освещения.

Применение электричества для освещения относится к 1801 г., когда Тенар и Дэви пробовали накаливать проводники электрическим током гальванических батарей.

В 1803 г. проф. Петрову в физической лаборатории Медико-хирургической академии в Петербурге удалось впервые получить вольтову дугу. В 1808 г. Дэви независимо от Петрова получил вольтову дугу в большом масштабе, пользуясь батареей из 2000 медно-цинковых элементов.

Прошло несколько десятков лет, и была поставлена задача — уменьшить яркость электрического источника света. Попробовали пропускать электрический ток через угольный волосок, помещенный в пространстве, из которого выкачан воздух; таким образом, и получилась лампочка накаливания небольшой силы света.

Первую лампочку накаливания с угольным волоском сконструировал 60 лет назад знаменитый американский изобретатель Томас Альва Эдисон.

В 1897 г. Нернот взял патент на лампу особой конструкции, более экономичную, чем лампа Эдисона. Дальнейшее улучшение электролампы шло по пути увеличения накала нити, для чего применили тугоплавкие металлы.

В 1898 г. Ауэр применил тугоплавкий металл осмий. В 1900 г. Саядер сделал нить лампы из циркония. В 1903 г. Бэлтон использовал для этой цепи тантал. Вольфрам был применен впервые в 1903 г. (Юст, Бохман), прошло шесть лет пока научились изготовлять вольфрамовую проволоку нужного диаметра.

Особенно экономичны так называемые газополные лампы, названные так потому, что они наполняются инертным газом: азотом, аргоном (http://www.infrapro.ru/). Их ввел в употребление Лэнгмюир в 1913 г.

В 1913 г. фирма Эдисон и Сван разработала дуговую лампу с вольфрамовыми электродами, горящими в инертном газе,— точечная вольтова дуга.

Недавно немецкий ученый Бек построил дуговую лампу в 2 млрд. свечей. Эта лампа, помещенная на расстоянии 30 км от поверхности земного шара, светила бы как Луна. Диаметр лампы достигает 2 м.

Газосветные трубки. Холодный свет

Такие лампы уже есть. Они представляют собой длинные стеклянные трубки, наполненные разреженным газом. При пропускании через такую трубку электрического тока она начинает светиться мягким приятным светом. Здесь светится не закаленная нить, а газ. Аргон дает лиловое свечение, неон — оранжевое, водород— розовое, натрий — желтое. Такие трубки берут в несколько раз меньше энергии, чем лампочки накаливания с одинаковой отдачей света. Дворец Советов будет освещаться такими газосветными лампами.

Однако есть еще один «фонарик», который дает только световые лучи и не дает тепла. Это — «фонарик» светляка; он излучает холодный свет, а холодный свет — самый экономичный.

Экономичность различных источников света показана в следующей таблице:

Из таблицы видно, насколько еще далека светоотдача применяемых нами «источников света» от такого идеального источника каким является светлячок.

Коэффициент полезного действия в %

Источник света

Стеариновая свеча 0,02

Керосиновая лампа 0,05

Керосинокалильная лампа 0,2

Лампа с угольным волоском 0,5

Пустотная с вольфрамовой нитью 1,3 —1,7

Газополная лампа 2,5 —3,5

Пламенная вольтова дуга 6,5

Ртутная газосветная лампа 6,7

Натриевая 10—11

Светлячок 90

Немного о истории русского быта

Здравствуйте уважаемые пикабушники.

Мне бы хотелось сегодня вам рассказать кое что интересненькое.

Все мы знаем что такое лучина. Каждый из нас слышал или читал о том, что этой самой лучиной давным давно наши предки освещали избы. А знаете ли вы что такое светец? Хотите подробностей? Их есть у меня.)

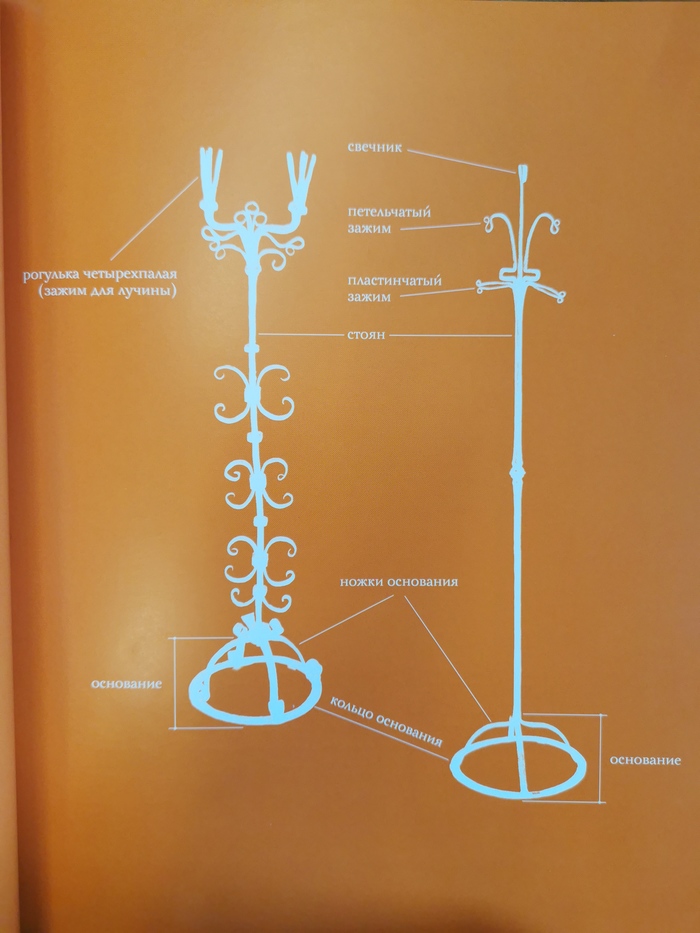

Итак, светец – это такая нехитрая, но очень своеобразная подставка для лучины или для лучин. Да-да, были и для одной и для нескольких, на любую потребность, так сказать.) Но обо всем по порядку.

Как вы, наверное, догадываетесь, в давние-давние времена освещать помещения свечами было чутка дороговато. Например, есть сведения, что во второй половине XVII века сотня сальных свечей стоила 5 рублей (огого!), а 150 полен лучины стоило 15 алтын (где-то 45 копеек, если я не ошиблась в расчетах). И аж до второй половины XIX века лучинами пользовалось даже некоторое городское население, а для крепостных крестьян в деревнях (преимущественно в лесистой местности) лучина являлась чуть ли не единственным источником освещения.

Не все деревья для лучин были одинаково полезны. В основном выбирали берёзу или сосну. Берёзовая лучина давала ровное чистое пламя, но дымила и сбрасывала тлеющие угольки. Сосновая лучше щепалась, горела более ярким и широким пламенем, но сгорала быстрее, выделяя сильную копоть. А, и уголёк сосновой лучины спирально закручивался и мешал горению пламени. Для лучин использовали поленья без сучков, высушивали их на печи, за тем расщепляли. Длина лучины могла доходить до 1,5 м.

В 1768 году академик И.И. Лепёхин, путешествуя по России писал: «во весь мой проезд видеть не случалось, где бы в деревнях употребляли другой свет, кроме лучины, да и в самих городах бедные жители от сего не исключаются». В 1812 году, француз И. Руа в своих мемуарах писал о том, что лампу имели только самые богатые крестьяне, так как это был предмет роскоши, остальные же пользовались лучиной.

Соответственно этот, для многих единственный и пожароопасный источник освещения очень нуждался в специальном приспособлении. Да, в самых «убогих» избах лучины втыкали в выдолбы печных кирпичей, или же вообще в щель между брёвнами стены, но и тогда понимали, что это такое себе.)))

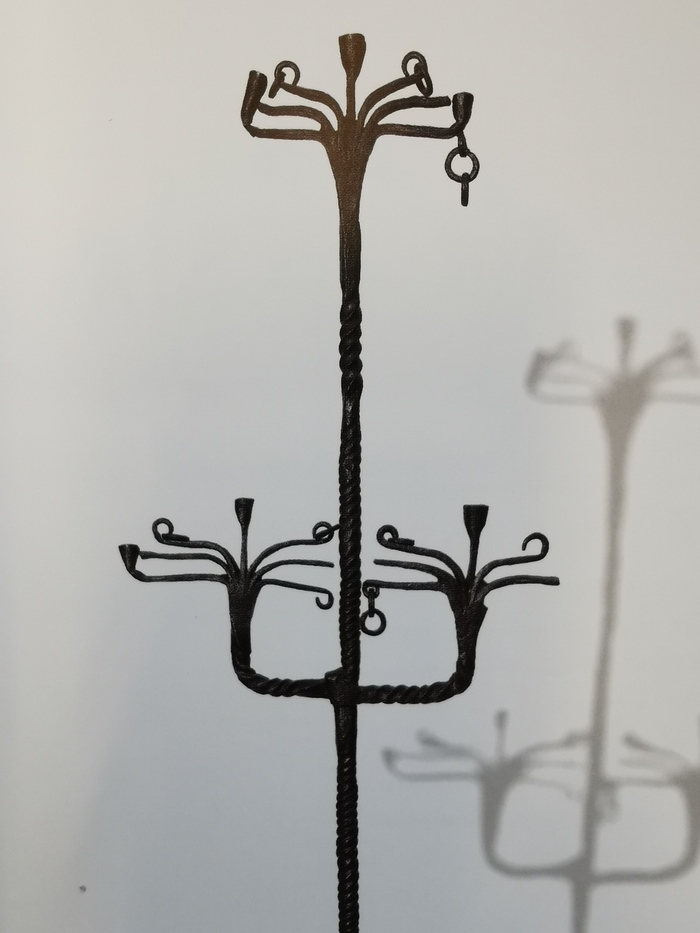

Железные рогульки для светцов находили при раскопках городищ X-XIII веков. Примерно с XVII века мы можем пронаблюдать большее усложнение и разнообразие форм. В основном это были железные зажимы «уши», которые втыкали острым концом в деревянную стойку. Деревянные стойки были малыми настольными, и высокими «поставными» стоявшими на полу.

Были полностью железные светцы, они так же могли быть как настольными, так и «поставными». Сами зажимы тоже были разнообразными, от простых рогулек с четырьмя и более отрогами, до сложных фигурных причудливо изогнутых зажимов с окончаниями в виде петель.

К светцу, под горящий конец лучины ставилось корытце с водой или снегом. Иногда светец укрепляли на специальной деревянной стойке с «встроенным» корытом. А были еще светцы с корытцем из листового железа, но это на Урале, где добывалось и выделывалось железо в больших количествах.

В основном отдавалось предпочтение более компактным светцам, так как использовались они только в холодное время года, когда световой день был короче, а в остальное время светец убирался под лавку или на чердак.

Художественное оформление самих стоянов и оснований тоже изобилует разнообразием: деревянные украшали резьбой и росписью, а кованые светцы могли иметь самую причудливую форму и декор, тут уж кузнецы развлекались как могли.

И так, это был мой первый пост на Пикабу. Постаралась написать коротко и чтоб легко читалось, надеюсь что получилось. Если вам было интересно и полезно, то с удовольствием буду писать ещё. Спасибо за внимание.

Лучина

Лучи́на — тонкая длинная щепка сухого дерева. Для получения лучин полено щепили, то есть разделяли на щепы. Чтобы получить больше света, одновременно жгли несколько лучин. Их закрепляли в светец. Это специальное металлическое приспособление, вбивавшееся нижним заострённым концом в чурбак или иную подставку. Под лучины ставили сосуд с водой. Вода отражала и множила свет, а также предохраняла от пожара, который могли вызвать падающие угольки.

Содержание

Использование

Описание лучины можно встретить в письме валаамского старца по поводу намерений издать его письма. «В то время керосина не было еще, по ночам в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в приготовленный ушат с водой.» [1]

Лучины использовались в быту крестьян вплоть до начала XX века, хотя и были оттеснены более современными средствами освещения типа свечей, керосиновых и масляных ламп, а позднее и электрическим освещением. Причиной тому являлась чрезмерная отдалённость некоторых малых деревень — туда не представлялось возможным тянуть электрические сети, в то время как плюсами лучин были их простота и доступность.

Также лучина используется для розжига костров.

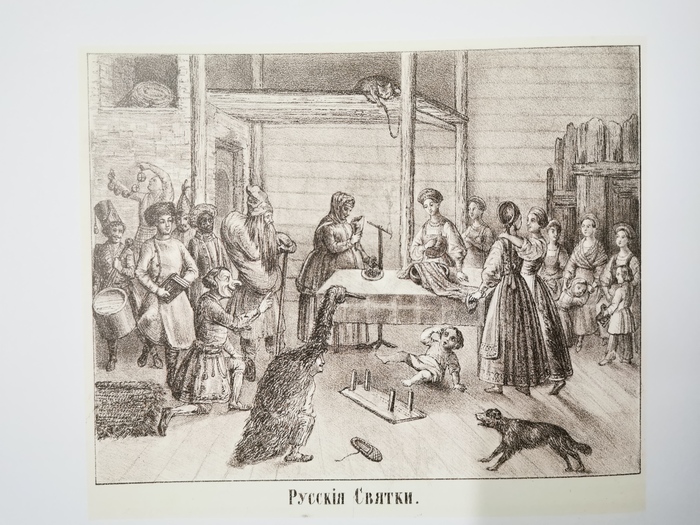

В фольклоре

В русском языке есть выражение «Жив курилка». По мнению авторов Словаря русской фразеологии, этот оборот является осколком традиционной игровой формулы. Эта народная игра заключалась в передаче зажжённой или тлеющей лучины из рук в руки до тех пор, пока она не гасла. Игра сопровождалась песней:

Жив, жив курилка!

Жив, жив, да не умер.

А у нашего курилки

Ножки долгеньки,

Душа коротенька.

Под курилкой в этой песне подразумевается горящая лучина (от древнерусского глагола курити — «разжигать, раскладывать огонь, тлеть, едва гореть»). У древних горящий огонь ассоциировался с жизнью, а угасание огня — со смертью. Оборот «Жив курилка!» давно утратил связь с игрой. Теперь это просто одно из многих и многих устойчивых выражений, которое произносится с оттенком иронии, насмешки.

В песне «То не ветер ветку клонит» (стихи С. Стромилова, музыка А. Варламова) есть такая строфа:

Извела меня кручина,

Подколодная змея.

Догорай, моя лучина,

Догорю с тобой и я!

Поговорки

Примечания

Источники искусственного света Источники искусственного света | |

|---|---|

| Накаливания | Лампа накаливания • Галогенная лампа |

| Флуоресцентные | Люминесцентная лампа (компактная люминесцентная лампа) • Катодолюминесцентная лампа • Индукционная лампа • Ртутная лампа • Лампа чёрного света |

| Газоразрядные | Лампы высокой интенсивности • Неоновая лампа • Натриевая газоразрядная лампа • Ксеноновая лампа-вспышка • Газосветные лампы • Безэлектродная лампа • Плазменная лампа • Плазменная лампа с внешними электродами |

| Электродуговые | Угольная дуговая лампа • Ксеноновая дуговая лампа • Свеча Яблочкова • Металлогалогенная лампа |

| На сгорании | Лучина • Факел • Свеча • Масляная лампа • Газовая лампа • Ацетиленовая лампа • Керосиновая лампа • Калильная сетка • Друммондов свет |

| Полупроводниковые | Светодиоды (светодиодная лампа • органический светодиод) |

| Прочие | Серная лампа |

| Люминесценции | Электролюминесценция • Хемилюминесценция • Биолюминесценция • Радиолюминесценция • Сонолюминесценция • Термолюминесценция • Фотолюминесценция (флуоресценция • фосфоресценция) • Триболюминесценция • Кандолюминесценция • Черенковское излучение |

| Осветительное оформление | Прожектор • Люстра • Торшер • Бра • Лампочка Ильича • Фонарь (уличный • карманный) • Взрывобезопасная лампа • Плазменная лампа • Электролюминесцентный провод • Лавовая лампа • Оптическое волокно |

Полезное

Смотреть что такое «Лучина» в других словарях:

ЛУЧИНА — жен. луча твер. лучинка, ночка, нушка, нища; драночка, щепань; она идет на растопку и на свет, для чего вставляется в светец; у штукатуров, для подбою, треска; у лодочников, для лощенья, лось, лость. Придет кручина, как нет ни дров, ни лучины.… … Толковый словарь Даля

лучина — См. палка. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. лучина дрова, палка; щепка, щепа, лучинка, дранка, растопка, лучинушка Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

ЛУЧИНА — ЛУЧИНА, лучины, жен. 1. только ед., собир. Тонкие длинные щепки сухого дерева. Нащепать лучины для самовара. 2. Такая щепка, как материал для освещения крестьянской избы встарину. «Тишина в избе…, и горит лучина, издавая треск, на полати, стены… … Толковый словарь Ушакова

ЛУЧИНА — ЛУЧИНА, ы, жен., также собир. Тонкая длинная щепка от сухого полена. Засветить лучину (в старину: для освещения избы). | уменьш. лучинка, и, жен. | уменьш. ласк. лучинушка, и, жен. (о лучине, освещающей избу). | прил. лучинный, ая, ое. Толковый… … Толковый словарь Ожегова

лучина — Искон. Суф. производное от луча «лучина», суф. образования (суф. j ) от той же основы, что луч. Лучина буквально «светильник» … Этимологический словарь русского языка

лучина — см. луч … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Лучина — Янка (псевдоним; настоящее имя и фамилия Иван Люцианович Неслуховский) [6(18).7.1851, Минск, 16(28).7.1897, там же], белорусский поэт. Родился в семье адвоката. Окончил в 1877 Петербургский технологический институт. Работал начальником… … Большая советская энциклопедия

Лучина — штукатурная см. Дрань штукатурная; спичечная см. Солома спичечная … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Лучина — ж. 1. Тонкая длинная щепка сухого дерева. 2. Такая щепка, укреплявшаяся в старину в светце и освещавшая избу. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Факел

В виде факела сжигают также отходы химических производств.

Исторические сведения

В Греции, во время елевзинских празднеств, адепты Деметры и Персефоны обегали свои поля по всем направлениям с зажжёнными факелами в руках, очищая огнём свои нивы от дурных влияний враждебных духов. В греческих городах эти обряды принимали характер религиозных игр. Особенно торжественно обставлялись факелами церемонии в Афинах, где в честь Гефеста и Прометея устраивались бега с факелом, и победителем считался добежавший первый с непогасшим факелом.

В полной силе сохранились факельные обряды у крестьянского населения Европы вплоть до начала XX века. В некоторых местностях Франции крестьяне в первое воскресенье Великого поста обходили дороги и поля с зажжёнными факелами, предостерегая фруктовые деревья, что в случае неурожая они будут срублены и брошены в огонь. В других местностях Франции (в центральных департаментах, в Нормандии, Юре и т. д.) подобные церемонии совершались с целью сделать деревья и нивы плодородными и обезопасить их от полевых мышей и червей.

Аналогичные обряды наблюдались и в других странах Европы, особенно в Германии. В Эйфелевых горах (Рейнская провинция) факельный обряд принимал характер мистерии. В первое воскресенье Великого поста молодёжь собирала с каждого двора по пучку соломы и хвороста и складывала всё это на горе вокруг молодого букового дерева, к которому прибивалась деревянная планка, образуя крест. Всё это сооружение, к которому иногда добавлялась соломенная фигура, поджигалось, и молодёжь с зажжёнными факелами в руках ходила чинно вокруг и произносила молитвы; народ в это время следил за направлением дыма, угадывая будущий урожай.

В Финляндии роль факела исполняет смоляная бочка.

В России вместо факела жгут костры на Иванов день.

В Китае даоисты употребляют в таких случаях громадные жаровни с углями.

В Африке в виде жертвы луне пускалась из лука маленькая стрела-факел.

Как очистительная и предохранительная от злых духов сила, огонь в виде факела употреблялся во время похорон, как сила оплодотворяющая и предохраняющая — во время свадебных церемоний (праздник Гименея, который на барельефах изображается с факелом в руке). От древних факелов обряды перешли и в христианскую цивилизацию. Торжественные похоронные процессии ещё и теперь сопровождаются факельщиками; факелы — обычные спутники процессий при выносе плащаницы у католиков. В Германии бракосочетание членов царствующих фамилий сопровождалось танцами с факелами. Очень популярны были факельные шествия (Fackelzüge) среди студентов Германии как способ чествования уважаемого лица. По окончании церемонии ручки факелов бросались в воздух. Употребление свеч в обрядах самых различных религий — позднейшее видоизменение факельного обряда.

В некоторых местах Германии во время деревенских весенних празднеств факелами служат цельные молодые деревья, обмазанные дёгтем. Иногда смола помещается в деревянный сосуд, в бочку; в Дагомее таким сосудом служила натуральная трубка из коры, в цельном виде содранная с молодого деревца, а горючим веществом — твёрдая масса древесной серы (этнографический музей Академии наук).

В конце XIX века — начале XX века факел был устроен по принципу свечи с толстыми кручёным фитилём из пакли или палки, обмотанной паклей, и с подставкой, в которую факел вставляется, как в подсвечник. Наиболее употребительным горючим материалом служила нефть; входящая в составы вроде бенгальских огней, с примесью магнезии.

В начале XX века входят в употребление и факелы электрические, с аккумуляторами. В крестьянском быту можно было встретить ещё и самые первобытные формы факелов. Факелы во все времена употреблялись для целей как утилитарных, так и для религиозных. Ими пользовались при лучении рыбы, при ночных переходах через густой лес, при исследовании пещер, для иллюминаций — словом, в тех случаях, когда неудобно употребление фонарей.

Современные факелы используются для придания романтики во время различных церемоний. Как правило, они изготовлены из бамбука и имеют в качестве источника огня картридж с жидким минеральным маслом. Обычно изготовляются в Китае, но бывают и исключения. Известные европейские дизайнеры также занимаются производством факелов, которые используются для освещения входа в рестораны, жилые дома и проч.