Что было с пленными французами 1812 года

Пленные французы в России после 1812 года

От Армии Великой Наполеона-

треть верноподанною частью трона:

учителя, чиновники, казаки-

и посейчас- фамилий чужды знаки.

ИЗ ИНТЕРНЕТА.

.

«Французы теперь уже даже и думали воевать с русскими, а, наоборот, заискивающе обращались к ним словами «cher ami», что означало «дорогой друг». Постоянно слыша это «cher ami» (шерами), крестьяне начали называть французских солдат шаромыжниками. Причём это слово так прочно вошло в русский лексикон, что живёт в нём и по сей день.

Крестьяне давали отступающим и другие нелестные прозвища, образованные из услышанных французских слов. Например, именно с 1812 года в русском лексиконе появились ругательства «шваль» и «шушера». Слово «шваль» крестьяне слышали во французском «cheval » — «лошадь». Увидев в поле труп коня, голодные солдаты бежали к нему с криком «Шеваль!», за что и получали соответствующие прозвища.

Как известно, далеко не все французы добрались до Парижа. Из 600 тысяч солдат элитной армии, вошедшей в Россию с Наполеоном, осталось около 30 тысяч солдат. Многие из них умерли от голода и холода, часть погибла от рук партизан и русских солдат, а часть попала в плен.

В 1813 году пленным разрешили принимать присягу на временное или вечное подданство России. Любой солдат или офицер наполеоновской армии мог после этого жить вольным человеком в любом месте Российской империи. Они должны были выбрать себе сословие и род занятий, чтобы не быть бродягами.

Желающих принять русское подданство среди пленных французов было много. Позже их дети поменяли фамилии на русские и затерялись среди местного населения. Например, потомки Филиппа Юнкера стали Юнкеровыми, а Ларжинцы стали Жильцовыми(«а от Петра Баца- Бацитовы»- Акунин- «История»- Э.К.)(в Севастополе до 70-х жил известный краевед и нумизмат Грандмезон, завещавший богатейшую коллекцию Эрмитажу- Э.К.)

Русские дворяне с радостью нанимали французов гувернёрами, учителями, художественными руководителями домашних театров, хористами. Когда к ним приводили на пробы крестьян, они часто говорили «Сhantra pas», что в переводе на означает «к пению не годен». Так французы получили ещё одно прозвище — шантропа, которое также прочно вошло в русский лексикон.

Что было с пленными французами 1812 года

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

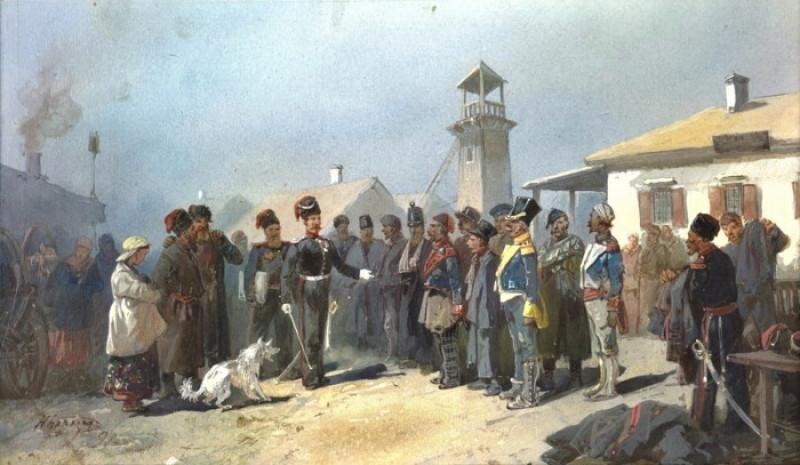

Осколки империи (или приключения французов в России).

Никогда после монголо–татарского нашествия Россия не переживала такого массированного вливания чужеземной крови, как в Отечественную войну 1812 года. К началу 1813 года число пленных в России, по мнению многих историков, составляло более 200 тысяч человек.

«Внедрение в Россию столь большого числа европейцев не прошло бесследно», — говорит этносоциолог и исследователь наполеоновской эпохи Кирилл Серебренитский, с которым встретились «Итоги».

— Были два вектора транспортировки пленных — на юг (Тамбов — Одесса) и восток (Поволжье и Сибирь). В особом положении оказались поляки, бывшие подданные России или потенциально считавшиеся подданными — особенно из литовских (нынешняя Белоруссия и Литва) и заднепровских (Волынь и Подол) губерний. Они рассматривались, во–первых, как изменники, во–вторых, как военнообязанные. Внутри страны фатально не хватало воинских контингентов, все силы были двинуты в Европу. А между тем Россия вела бесконечные войны по границам: по всему Кавказу, в Южной Сибири и на Алтае, к тому же продолжалась война с Ираном. Поэтому поляки были почти сразу отправлены на воинскую службу — в Терское и Сибирское казачьи войска.

Пленные образовывали целые поселения. Предположительно заметное поселение сформировалось в городе Усть–Сысольск, это нынешний Сыктывкар. Один из его пригородов до сих пор называется Париж. Есть такие поселения и в нынешней Челябинской области, Дагестане, Краснодарском крае, Грузии… В московских архивах есть след небольшой общины французских бойцов даже на Алтае. В 1816 году три солдата–француза — Луи Альбер, Петр Камбрэ и Александр Венсан — добровольно переселились в Бийский уезд, в село Смоленское. И были приписаны к Сибирскому казачеству…

Страна была обескровлена, мужских рук в деревнях и на промыслах не хватало, а тут партиями, по несколько сотен, а то и тысяч, стали отправлять в разные губернии пленных «французов». Впрочем, непосредственно французы составляли не более сорока процентов контингента Великой армии. Большинство составляли немцы и австрийцы. Были испанцы и хорваты, поляки и итальянцы…

Из сдавшихся и пленных нефранцузов российское командование пробовало создавать воинские части, способные действовать против Наполеона. Так, из дезертировавших и пленных немцев был создан русско–германский легион, который принял участие в кампании 1813 года в Германии. Из пленных же испанцев и португальцев сформировали Александровский полк. На британских судах их отправили из Риги для сражения с французскими частями в Испании. Пытались собрать из пленных швейцарцев, бельгийцев и голландцев еще один легион в Орле, но не нашлось достаточно желающих… Люди устали сражаться, им хотелось мирной жизни.

— И российские власти шли им навстречу?

— Циркуляром министерства внутренних дел России от 4 июля 1813 года военнопленным разрешили принять русское гражданство. Для этого солдату или офицеру Великой армии надо было принести письменную присягу «на временное или вечное подданство России». В течение двух месяцев такие новообращенные подданные должны были определиться с родом своих занятий, от чего зависела и их принадлежность к сословию: дворяне, мещане, крестьяне… Надо сказать, мастеровым, ремесленникам предоставлялись льготы. Их освобождали на десять лет от податей, другими словами, от налогов, «для обзаведения домом и хозяйством».

— Существовали ли при таком расселении географические ограничения?

— «Французы» не имели права оседать в районах стратегической важности. К ним причислялись практически все территории по западной границе: Польша, Прибалтика, Финляндия, Бессарабия… Запрещено было селиться также в Москве и Санкт–Петербурге.

— Надеялись ли эти люди рано или поздно вернуться домой?

— Указом от августа 1814 года даровали свободу «военнопленным всех наций, присягнувшим на подданство России, возвратиться, буде пожелают, в их отечество». Кто имел для этого немалые средства, тот вернулся в Европу. Так, к сентябрю 1814 года первая партия репатриантов — две тысячи человек — собралась в Риге, чтобы вскоре на французских кораблях отправиться домой… Но тех, кто возвращался сразу после войны, находилось немного. Это были в основном офицеры–дворяне, которым родные присылали деньги. Нижние же чины на путешествие на корабле средств не имели, а идти пешком через всю разоренную теми же французами и их союзниками Европу было более чем небезопасно. Вот и оставались комбатанты в России.

Не забудьте: шел 1814 год. Во Франции, погрязшей на четверть века в гражданских войнах, наполеоновскому комбатанту пришлось бы начинать жизнь с нуля, а в России ему сразу давали собственный дом, да и женщин красивых — девиц и вдов — было в изобилии.

— Во Франции в одной семье, ведущей свою историю от старого комбатанта, вернувшегося из России, мне рассказывали, что некоторые помещики покупали пленных французов и записывали их в крепостные.

— Бизнес такой возник не на голом месте. В прежнее время гувернер–француз стоил помещику до тысячи рублей в год — немалые деньги! А тут за стол и ночлег вчерашние солдаты и офицеры были готовы обучать отпрысков мелкопоместных дворян чему угодно, а не только французской речи, танцам и приличным манерам. Некоторые судьбы гувернеров в России складывались совершенно невероятно. Взять хотя бы историю Ивана Савина.

Жан–Батист Савен был офицером императорской свиты, которому поручили доставить во Францию драгоценности, награбленные в Московском Кремле. Худо–бедно возок с добычей добрался до Белоруссии, но при переправе через Березину ушел вместе с сокровищами под лед. Каким–то чудом офицеру удалось спастись, обмороженного Савена нашли казаки. Француза отправили в ярославский лагерь для военнопленных. В 1814 году предложили вернуться домой, но Савен отказался — понимал, что придется отчитываться за невыполненное императорское поручение перед коллегами–офицерами, да и поди докажи им, что сокровища на самом деле утонули, а не лежат спрятанные в тайнике… В общем, Савен решил не рисковать своей офицерской честью и остался в России. Принял православие и взял русское подданство «на вечные времена».

Не так уж редко случалось, что гувернеры, подобранные едва живыми, готовые взяться за любую работу — просто ради еды, тепла и защиты, делали в России карьеру, быстро выслуживали дворянство, поступали на службу. Первая встреча, с которой началось мое исследование в конце 90–х, состоялась в Самаре, моем родном городе, с потомками наполеоновского офицера Жана де Макке. Его когда–то принял в качестве домашнего учителя горный чиновник фон Фок, увез с собой в Вятку, а потом в Уфимскую губернию. Сыновья этого гувернера стали офицерами российской службы.

— Я знаком с известным московским анестезиологом Виктором Деноткиным. Он ведет свой род от французского солдата по фамилии де Нот, отправленного, по семейному преданию, в Воронеж. Говорят, что Французовы, Гусаровы, Капраловы — это тоже потомки наполеоновских солдат. Любимец российской публики Евгений Жариков утверждал, что ведет свой род от француза по фамилии Жерико…

— Большинство осевших в России комбатантов брали исконно русские фамилии. Например, я знаю на Урале потомков французов по фамилии Степановы. Метаморфоз здесь тьма: Вилье превращались в Велировых, Бушены — в Бушеневых, Сент–Бевы — в Сентебовых, Матисы — в Матисовых… Знаменитый украинский актер Гнат Юра был потомком французов. Актерская династия Менглет тоже от пленных французов. Певец Эдуард Хиль ведет свой род от наполеоновского испанского офицера. Внук Сталина, режиссер Александр Бурдонский тоже имеет пращура комбатанта, правда, по женской линии.

Или возьмем фамилию Шамборант. Для меня она связана прежде всего с московской поэтессой Ольгой Шамборант: она графиня де Шамборан де Вильвер д’Альсест, правнучка наполеоновского полковника. Прелюбопытнейшая семейная история. Основатель рода — граф Жан–Франсуа де Шамборан стал в русском плену Иваном Ивановичем Шамборантом. Ему легко удалось доказать в России свое дворянское происхождение и сделаться гвардейским офицером. На эту же стезю вступили и его сыновья, которые вошли в петербургское гвардейское общество.

От комбатантов Великой армии вели свой род Феликс Дзержинский, советские полководцы Михаил Тухачевский (его предком был наполеоновский офицер Гаспарини), Константин Рокоссовский (его прадед — уланский лейтенант Наполеона). Процесс обрусения ветеранов Великой армии неплохо прослеживается на примере так называемых казаков–французов. Я имею в виду вброс наполеоновских ветеранов в Оренбургское казачество начиная с 1814 года. Казаки–французы — это крошечная, исчезающая этническая группа, которая до сих пор живет в Нагайбакском районе на Южном Урале.

В 1836 году была создана новая линия Оренбургского казачьего войска. И тут начинается эстетика Дикого Запада — фронт Европы, выдвинутый очень далеко в Азию. Вдоль рубежей России создаются редуты — так называют крепости–поселки, окрещенные в честь побед русской армии над Наполеоном, — Париж, Берлин, Кассель, Лейпциг… По сей день местный райцентр — Фершампенуаз. Уральские обитатели до сих пор не в состоянии это выговорить и зовут городок Фершанкой. Наполеоновских комбатантов — проверенных, опытных бойцов — спускают на новые рубежи России сотнями. Большинство их из немцев, из вюртенбергских конных егерей. Эти Жандры (Жандровы), Ларжинцы (Жильцовы), Сонины, Юнкеры, Ауцы верой и правдой служат России. Ведь идет нескончаемая война: захвачены исконные киргиз–кайсацкие земли, в том числе южноуральские леса, вожак кочевников Кенесары Касимов развернул настоящие боевые действия против русских. Тут и пригодился опыт седых наполеоновских ветеранов Бородино…

Что случилось с пленными наполеоновской армии после окончания Отечественной войны 1812 г. (4 фото)

Судьба бывших наполеоновских солдат и офицеров в русском плену зависела прежде всего от их национальности и подданства. О Большой армии неслучайно говорили, что она «двадесяти язык», то есть армия двадцати стран. К началу похода на Россию только половина личного состава была французами, а остальные были набраны со всех государств, оказавшихся под властью Франции: Бельгии, Голландии, Испании, Польши, Португалии, Пьемонта, Пруссии, Саксонии и других.

И хотя большинство населения России записывало во французы всех этих воинов скопом, на государственном уровне их очень четко различали между собой: от этого зависело будущее военнопленных.

Казаки, говорящие по-польски

Первыми в особую категорию выделили поляков, которых еще в сентябре 1812 года главнокомандующий русской армией фельдмаршал Михаил Кутузов предложил отправлять на Кавказ, где их «можно было бы употребить в полки на службу». По меркам нынешнего времени такое предложение кажется невероятным, но по законам и традициям войн начала XIX века это был нормальный и естественный шаг. Воевавшие в наполеоновской армии поляки, бывшие выходцами из Курляндской, Виленской и Гродненской губерний, которые отошли России после раздела Речи Посполитой, рассматривались как военнообязанные подданные Российской империи, да и на остальных их соотечественников тоже смотрели как на подданных, но будущих. И потому пристроить к делу и дать возможность, как сказали бы сегодня, смыть вину кровью решено было всем. К тому же такой ход позволял снизить немалые расходы на содержание пленных: их не только кормили по солдатским нормам, но и выплачивали дополнительные суточные деньги – от 5 копеек рядовым до 3 рублей генералам.

Практически всех попавших в русский плен поляков определили на службу на Северный Кавказ и в Сибирь — в тамошние казачьи полки. Так в списках Терского и Сибирского казачьих войск появились характерные фамилии вроде Бжезинский, Домайский, Прутковский и им подобные. И хотя далеко не всем было по душе такое решение русских властей, а некоторые даже пытались бежать по дороге к новому месту службы, большинство не стали спорить с судьбой. Тем более что полякам, записанным в русские казаки, при принятии на службу (которое сопровождалось не только воинской присягой, но и присягой на российское подданство) зачли в общее время службы все те годы, которые они провели в армии Наполеона. В итоге часть бывших военнопленных, а ныне казаков, очень быстро выслужили полагавшиеся им сроки и уже к концу 1810-х годов начали выходить в отставку. Как правило, селились они там же, в казачьих станицах Терского и Сибирского войск, поскольку давно обзавелись русскими женами и уже не помышляли о возвращении на родину.

Испанский «Русский полк»

2 мая 1813 года обмундированный и вооруженный из русских арсеналов полк принес присягу Кадисским кортесам, которые, с точки зрения Российской империи, были законной властью в Испании, получил полковые знамена и через Кронштадт отплыл на английских кораблях на родину. Правда, там возвращенцев приняли весьма холодно: офицеров новой части даже приговорили к бессрочной ссылке как воевавших на стороне противника, а рядовых отправили в отдаленный гарнизон. И только вмешательство русского посланника, передавшего испанским властям настоятельное пожелание императора Александра I принять во внимание то доверие, которое он оказал этим людям, помогло Испанскому полку вернуться в строй. Это уникальное соединение просуществовало до 1823 года и до последних дней поддерживало тесные связи с Россией, а в самой испанской армии носило неофициальное название «Русского полка».

Но в подавляющем большинстве пленные солдаты армии Наполеона, даже те, кто воевал по принуждению и сдавался в плен целыми подразделениями, настолько устали от войны, что совершенно не стремились на новую воинскую службу. Таких разделили на три категории в зависимости от того, чем они готовы были заниматься. В первые две вошли мастеровые и крестьяне, которые выразили желание зарабатывать в плену, а не проедать выделявшееся им относительно скромное содержание.

Первым предлагалось устроиться на работу на заводы и фабрики, а вторым — селиться между колонистами Саратовской и Екатеринославской губерний. В третью категорию попали те, кого устраивало положение военнопленного: их полагалось использовать на разных несложных работах при восстановлении разрушенных в ходе войны городов, прежде всего Москвы. В этом для пленных солдат наполеоновской армии не было ничего нового: их и без того использовали для уборки московских улиц от трупов, обломков сгоревших домов и тому подобного.

Пленные в 1812 году

СЕРГЕЙ БУНТМАН: Добрый день! 14 часов 10 минут. В нашей программе мы встречаемся с историком Алексеем Кузнецовым. Алексей, добрый день!

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ: Добрый день!

С. БУНТМАН: И сегодня мы поговорим о пленных. В чем в какой-то степени проблема пленных с нашей прошлой темой тоже связана. Мы говорили о партизанской войне.

С. БУНТМАН: Какую-то часть пленных, мы будем говорить и о французских, и о русских пленных, вот и о том, что собой представляла вообще система взятия в плен. Как это было? Чем это отличалось от предыдущих и последующих? Каковы были традиции? Каков был быт вообще взятия в плен и дальнейшая судьба пленных?

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, вот издает издательство «Молодая гвардия» совершенно замечательную серию «Повседневная жизнь»…

А. КУЗНЕЦОВ: … может быть когда-нибудь…

С. БУНТМАН: Повседневная жизнь военнопленного – а почему бы и нет? – во времена наполеоновских войн.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, вот немножечко, совсем чуть-чуть об этом говорится в книге Лидии Ивченко «Повседневная жизнь русского офицера времен наполеоновских войн»…

А. КУЗНЕЦОВ: Там о плене чуть-чуть говорится, буквально несколько абзацев, но вполне возможно и как тема для отдельной книги. Да? Пленные времен наполеоновских войн. По крайней мере, материала, такого вот первичного и частично уже обработанного много, очень много. Есть и мемуары тех, кто побывал, ну, в основном это французы и представители других наций из состава великой армии, побывавших в русском плену и вернувшихся. Есть колоссальная совершенно бюрократическая переписка, об этом мы сегодня будем говорить, между несколькими русскими ведомствами, которые занимались вот этой вот, в общем, достаточно неожиданно свалившейся и чрезвычайно масштабной проблемой, видимо, именно масштаб был неожиданным. Вот. Есть, конечно, определенные материалы, связанные с другими наполеоновскими войнами, там с той же Испанией, где этот вопрос тоже чрезвычайно остро стоял. Ну, сразу, может быть, надо сказать, что все, что касается плена это на тот момент вопрос обычаев. То есть никакого такого вот уже сложившегося международного права на этот счет пока не существует. 1800…

С. БУНТМАН: А они скоро появятся.

А. КУЗНЕЦОВ: 1896 год – первая Гаагская конвенция…

С. БУНТМАН: Да. Там была вся…

А. КУЗНЕЦОВ: Конечно, он был взят в партикулярном платье. Все. Был бы он в своем генерал-лейтенантском мундире… Абсурдная ситуация, я согласен. Но был бы он в своем генерал-лейтенантском мундире, вопросов бы не было. Он военнопленный. Значит, это касалось тех, кто взят в плен на поле боя либо там в ходе каких-то других боевых действий, там изловлен отставшим от своей части, разумеется, это тоже может быть, либо при капитуляции каких-то гарнизонов, если капитуляция предусматривала плен, потому что она совершенно не всегда предусматривала плен. Капитуляция – это договор и очень часто по этому договору вообще отпускали, так сказать…

С. БУНТМАН: … выходили…

А. КУЗНЕЦОВ: … выходили там…

С. БУНТМАН: Но корпусные командиры это достаточно высоко.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, по сути, да. Корпусные командиры – это на наши современные «деньги», это, в общем, командующие армией, а в некоторых ситуациях даже фронтами, потому что некоторые корпуса были уже в то время вполне под стать таким вот, так сказать, фронтовым объединениям, соединениям. Но практиковался никоим образом и отношение, вот что тоже для нашей страны чрезвычайно важно, отношение к своим побывавшим в плену за редчайшим исключением не было не презрительным. Плен включался в формулярный список…

С. БУНТМАН: Это нормально. Да.

А. КУЗНЕЦОВ: Абсолютно. Об этом делалась запись. Эта запись никоим образом, как правило, не бросала тень на обладателя этого формулярного списка. Господи, ну, никому же не приходило никогда в голову сомневаться в доблести Багратиона, но в начале своей военной службы на Кавказе Багратион побывал в плену у повстанцев шейха Мансура, был оттуда, так сказать, определенным образом освобожден, выкуплен. И никогда никто Петра Ивановича в этом…

С. БУНТМАН: То есть это обычная часть воинской службы…

С. БУНТМАН: … действительный и участие в военных действиях.

А. КУЗНЕЦОВ: Да. Иногда она имела определенную коммерческую основу, надо сказать. Ну, вот например, казаки очень часто пленных ловили именно для того, чтобы потом, так сказать, с них взять какой-то выкуп.

С. БУНТМАН: Ну, это очень средневековая практика на самом деле-то.

А. КУЗНЕЦОВ: Конечно. А давайте вспомним битву при Айзенкуре, когда целая проблема возникнет из-за того, что надо будет, так сказать, отогнать англичан от охраняемых ими французских пленных…

А. КУЗНЕЦОВ: … послать их опять сражаться. Собственно знаменитый этот кровавый приказ Генриха V убивать пленных.

А. КУЗНЕЦОВ: Да? Чем он был вызван? Не какой-то особой жестокостью патологической, а тем, что половина, так сказать…

А. КУЗНЕЦОВ: … английских лучников наловили себе пленных.

С. БУНТМАН: Да. И охраняли их…

А. КУЗНЕЦОВ: И охраняли их, потому что это же заработок…

С. БУНТМАН: Это да, это да.

А. КУЗНЕЦОВ: Или известен, например, во время финской кампании 8-9-го года известен приказ Якова Петровича Кульнева, замечательного нашего кавалерийского командира, когда он пообещал, могу ошибиться в цифрах, но, по-моему, там так: за пленного рядового – рубль, за унтер-офицера – 2, за обер-офицера – 5, за штаб-офицера – 10 выплачивалось в качестве премии. И это, разумеется, очень, так сказать, повлияло на стремление вот таким вот образом, надо сказать, что там штаб-офицеры – это редкостная удача, но даже унтер-офицер, 2 рубля для солдата – очень хорошие деньги, прекрасные совершенно деньги.

А. КУЗНЕЦОВ: Вот, поэтому имел место некоторый коммерческий, а на Кавказе раз уж мы заговорили о Багратионе вообще часть, так сказать, местных традиций и обычаев, и вот этот выкуп пленных – это уважаемый там бизнес, к сожалению, по сей день. Вот. Так что ничего, так сказать, необычного в этом не было. Убийство пленных действительно рассматривалось, как что-то из ряда вон выходящее и даже, вот мы говорили, Вы совершенно правильно нашу передачу о партизанах вспомнили, вот это вот двойственное отношение. Мы говорили о Денисе Давыдове, который с одной стороны благословлял мужиков на то, чтобы убивать французов, с другой стороны с негодованием говорил о Фигнере, который у него выпрашивал пленных для растерзания. Да? Вот очень четко: простому человеку можно, он человек не благородный, у него, так сказать… он частное лицо, он не позорит Отечество таким образом, это вообще…

А. КУЗНЕЦОВ: … это его дело. Значит, его ничто кроме религиозных соображений не сдерживает. А на счет религиозных соображений надо сказать, что формально все было в порядке. Я не уверен правда, что русские крестьяне об этом задумывались, но поскольку с началом войны Наполеон и его армия были преданы анафеме, все в порядке. Не грех. И этим от части объясняются те совершенно жуткие картины, которые остались в воспоминании и французских, и русских солдат и офицеров вот то, что будет связано с событиями 200-летней давности с пленными. Вот. И очень часто пленным оказывали, особенно если это были раненые пленные, оказывали помощь, ну, особенно офицерам, конечно, в первую очередь. Демонстрировать благородство по отношению к пленному считалось абсолютно нормальным и возвеличило, так сказать, в их глазах наблюдателей человека, который это делал. Иногда это становилось вопросом политики. Ну, такой хрестоматийный случай: 1800 год, когда Наполеон ищет подходы к Павлу I и пытается его переориентировать. Да? Вот этот знаменитый его красивый, широкий жест, когда несколько тысяч русских пленных, содержавшихся во Франции, ну, это вот, напомним слушателям, что это остатки корпуса Римского-Корсакова, плененные в Швейцарии, и часть вот этого несчастливого русского десанта, который пытались высадить в Голландии, они содержались во Франции в достаточно приличных условиях, на Нормандских островах, кстати, большая часть такой концлагерь. Но концлагерь не в том значении, которое 20-й век принес. Но вот место содержания. Да? Вот. Там даже бунты возникали. Помните, я, по-моему, как-то упоминал, что русские солдаты возмущались, что их картошкой кормят. Они каши хотели, потому что они считали, что картошка не еда. А французы не могли понять, что от них хотят. Совершенно нормально кормят. И вот когда этих пленных торжественно переодевают в новую русскую форму, сшитую за счет французского правительства, и с почетом провожают из Франции, доставляют за французский счет в Россию, Павел I, который тоже был рыцарству весьма не чужд, он, конечно, оценил. И вот собственно с этого хода, с этого приглашения к роману, можно так сказать, начинается вот этот короткий, но очень яркий период русско-французской дружбы 800-801-го года. Так что пленные были иногда очень важным вопросом политическим.

С. БУНТМАН: Да, и… Ну, вот Константин спрашивает…

А. КУЗНЕЦОВ: «Мог ли герцог Энгиенский считаться пленным?»

С. БУНТМАН: Да, 804-й год.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, он собственно французский подданный, хотя на тот момент уже еще не подданный, а гражданин, хотя это очень сложный вопрос. Вот сейчас, если начать думать над этим… Вы, Константин, извините меня, я не могу Вам дать никакого определенного ответа, потому что я сразу вижу здесь много про и контра.

С. БУНТМАН: Да. И это вообще исключительный такой…

А. КУЗНЕЦОВ: Захвачен он был на чужой территории все-таки, в войсках принца Конде он не состоял, чтобы там про него не говорили и чтобы ему не инкриминировали. Очень сложный вопрос. Я думаю, что он даже для нынешнего времени, когда право войны все-таки достаточно разработано и уже зафиксировано в многочисленных международных правовых актах, он и сейчас был бы непростым, а уж для того времени… Обычай на обычае. Ой! Очень сложный вопрос.

С. БУНТМАН: «Наказывалось ли повторное пленение? Брали ли клятву…»

А. КУЗНЕЦОВ: Было. Это была очень распространенная практика, вот именно потому, что с одной стороны не хотели нести бремя содержания пленных, с другой стороны обычай не позволял их убивать и измываться над ними. С третьей стороны никому не охота отпускать солдат противника и иметь потом, так сказать, перспективу их через 2 недели опять увидеть в строю. Была распространенная практика не воевать, ну, иногда эта клятва с каким-то определенным сроком была связана, а чаще всего брали клятву не воевать до конца вот этой кампании. Бывали случаи, что не давалась такая клятва. Вот например, захваченный в плен при Аустерлице командир одного из русских гвардейских полков, у меня вылетело из головы какого именно, кавалергардского, по-моему, отказался давать такую клятву, но его все равно отпустили, потому что уже было понятно, что после Аустерлица кампания, в общем, в ближайшее время будет завершена. Вот. Если кто-то давал такую клятву, нарушал ее и вторично попадал в плен, да, к такому человеку могли быть применены, конечно, очень жесткие меры, поскольку, ну, клятвопреступление – собственно все, ты уже благородным человеком не считаешься. Правда, вот эти клятвы, они в основном, конечно, были распространены в отношении офицеров, потому что считалось, что, ну, слово чести, оно может быть дано тем, у кого есть честь.

А. КУЗНЕЦОВ: То есть благородным человеком. Вот. Ну, а благородство понималось, ну, по рождению в основном, конечно. Вот. И с этой точки зрения, конечно, то, что происходит в 12-м году, ну, мы сегодня будем говорить в основном о французских пленных, не из-за отсутствия, так сказать, патриотизма, масштабы не сопоставимы. Русских пленных в войну 12-го года было взято французами очень немного. В бою русские в плен сдавались неохотно. Французы, кстати, интересно, чем это французы объясняли? Они это объясняли тем, что вот русские, мол, привыкли воевать с турками, а турецкий плен, он не был цивилизованным, и судьба взятых турками в плен действительно зачастую бывала очень плачевной, мало чем отличалась от судьбы рабов. Да ничем не отличалась. Дескать, вот поэтому русские представления о цивилизованном плене не имеют, поэтому в плен и не сдаются. Я думаю, что не только в этом дело, конечно. Но и в определенных тоже представлениях о чести, которые, безусловно, были не только у офицеров, но и у так называемых неблагородных людей. Но факт остается фактом. Пленных было мало русских. Ну, вот в том же Бородинском сражении в плен французами было взято менее тысячи человек, русскими, кстати говоря, тоже. Да? Меньше, чем по тысячи пленных с обеих сторон. И, тем не менее, собственно пленные были. Кстати говоря, самая, видимо, большая часть русских пленных – это те, кого… те, брошенные раненые, о которых уже говорилось не раз в наших передачах, некрасивая, конечно, страница в русской военной истории, те раненые, которые брошены были в Москве, особенно если учитывать, что уже существовали планы сожжения Москвы и понятно было, что особенно тяжело раненые просто обречены на гибель в этой ситуации. Вот. Французы захватили вот этих пленных в большом количестве, и когда французская армия выходит из Москвы, то по разным оценкам в числе прочих ведут от 2-х до 4-х тысяч пленных с собой. А дальше судьба этих людей по-разному… Ну, собственно это очень хорошо у Толстого описано. Да? Ведь Пьера Безухова тоже вот ведут с целой партией этих несчастных…

С. БУНТМАН: Да. Насколько это реальная ситуация?

А. КУЗНЕЦОВ: Вы знаете, похоже, что очень реальная. Тут ведь еще вот какая ситуация. Дело в том, что с этими пленными при отступлении из Москвы французы не очень понимали, что делать, и судя по всему во многих случаях решение вопроса отпустить или взять с собой, принималось не на каком-то там высшем уровне, уж точно не Наполеоном и даже не корпусными командирами, а могло быть принято на уровне командира дивизии, командира полка, то есть той части, которая вот захватила в плен, охраняла, и это ж было все достаточно децентрализовано. Затем, когда отступление начинало уже принимать вот этот трагический оборот, была создана большая колонна, которую конвоировали по… уже выйдя, вернувшись на смоленскую дорогу в районе Можайска, значит, ее конвоирование было поручено испанцам, португальцам и полякам. Интересное сочетание. Испанцы, португальцы – самые ненадежные части. Поляки – самые надежные из иностранных частей великой армии. И дальше я сошлюсь на… ну, после «Новостей» и рекламы сошлюсь на одни из самых интересных и честных воспоминаний об этой кампании, на мемуары Сегюра, где он как очевидец приводит совершенно… описывает совершенно страшную картину судьбы, которая постигла часть вот этих пленных.

С. БУНТМАН: Алексей Кузнецов. Мы продолжим через 5 минут.

С. БУНТМАН: Мы продолжаем наш разговор о пленных во время войны 12-го года. И Алексей Кузнецов. Здесь спрашивают: «Алексей, Вы назвали самыми честными мемуары Сегюра, — Михаил спрашивает нас Ефимов. – А как вы оцениваете мемуары Коленкура? Разве они не достойны этого звания?»

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, если я сказал «самыми честными», тогда я, конечно, сказал неправильно. Ну, мне казалось, что я сказал «одними из самых честных». Мемуары Армана де Коленкура я оцениваю очень высоко. Другое дело, что Коленкур, как мне кажется, вот его не очень долгая, но все-таки дипломатическая служба, она сыграла определенную роль и в мемуарах иногда проглядывает дипломат, хотя он военный, безусловно, генерал, так сказать, кавалерист. К нему никаких вопросов. Но вот, тем не менее.

Мемуары Сегюра я назвал одними из самых честных, имея в виду, что он не скрывал очень много болезненных сторон этой войны, болезненных для французов. Ведь известно, что Сегюр потом уже после… он довольно долго прожил после окончания наполеоновской эпохи. Он не раз подвергался остракизму, ему приходилось отвечать на выпады в обвинении в не патриотизме, в том, что он там… ну, как у нас принято говорить, переписывает историю. Да?

А. КУЗНЕЦОВ: Многое из того, о чем Сегюр пишет, французское общество слышать не хотело. Вот в частности, например, наш постоянный слушатель и комментатор Дмитрий Мезенцев, он спрашивает, было ли нечто подобное Катынского расстрела, но только французов, расстрелянных русскими. Вот скажем… Я так скажу, это имеет отношение сейчас к сегюровским мемуарам, я не перескакиваю. Такого вот Катынского расстрела, когда были взяты в плен, что называется, оформлены как пленные, а потом убиты, нет, такого не было, по крайней мере, мне ничего об этом неизвестно. Мы будем говорить о том, что зачастую в плен не брали. В русский плен еще надо было попасть. Это да, это отдельный разговор, но это никак не связано с государственной политикой. Вот чего не было, того не было. А вот то, о чем я начал говорить перед перерывом, Сегюр об этом пишет, причем с возмущением нескрываемым, когда вот он движется вместе с главной квартирой, и когда под Дорогобужем они обнаруживают несколько сот убитых русских пленных, причем он понимает, что это из тех русских пленных, которые буквально за два дня до этого ушли туда на запад в сторону Вильно, Смоленска и Вильно. И он пишет подробно о том, что они все были убиты одинаковым способом – размозжены головы, и… Презумпцию невиновности никто не отменял, но с учетом того, что сам Сегюр указывает, охраняли пленных испанцы, португальцы и поляки, я думаю, что это поляки. Понимаете, у испанцев и португальцев не было… Никто же не отменял с другой стороны вот этого принципа «кви продест» – да? – «кому выгодно». Кви продест.

А. КУЗНЕЦОВ: Я ни коим образом…

С. БУНТМАН: У кого был мотив.

С. БУНТМАН: У нас уже второй памятник.

А. КУЗНЕЦОВ: Да. И назвать этот памятник «Полному идиоту», потому что… Вот представьте себе ситуацию: крестьяне… действительно кто-то там дома свои потерял, кто-то, так сказать, был ограблен. Одним словом им предстоит незнамо как пережить зиму, которая к тому же еще и, как мы знаем, уже была чрезвычайно суровой. И тут им в награду дают обмороженного, раненого, истощавшего, ни на что не годного француза, которого использовать как работника зимой затруднительно, поскольку он еще не человек, а треть человека, ему еще восстановиться как-то надо. Кроме того зимой в крестьянском хозяйстве не так уж много работы. Да? Своими руками справляемся. Но как его докормить до весны, когда самим непонятно, как дожить до весны. И убивали их, извините, из прагматических соображений в основном. Дареному танку в дуло не смотрят, но в данном случае совершенно непонятно, что было делать с ними. И это, конечно, одна из самых трагических, но, в общем, объяснимых страниц этой войны.

Вот нам задают вопрос: «Сколько французских пленных было всего и сколько осталось…»

С. БУНТМАН: Сколько осталось. Да.

А. КУЗНЕЦОВ: «… после 12-го года? Где они находились? На чьи средства?» Вот давайте об этом сейчас поговорим. Вопрос совершенно закономерный. Значит, как обычно, при подсчете чего бы то ни было, включая собственных солдат, у нас полный, так сказать, разброд и шатание. Значит, самая высокая цифра, ну, говоря о французских пленных, сразу уточним, это не только французы, разумеется, это солдаты великой армии.

С. БУНТМАН: Ну, понятно.

А. КУЗНЕЦОВ: Солдаты великой армии.

С. БУНТМАН: Да, да. Солдаты великой армии.

А. КУЗНЕЦОВ: Значит, самая высокая цифра, которую я встречал, принадлежит Владлену Георгиевичу Сироткину – 218 тысяч. Значит, получается, это треть всего того, что в разное время вступило на территорию России. Ну, чуть меньше трети. Значит, это, конечно, цифра завышенная. Ну, надо сказать, что Владлен Георгиевич, он вообще любил привносить, так сказать, в любую тему, которой занимался такую ненужную ажиотацию, эпатаж и с последующим переходом на личности своих критиков. Значит, никакой методики подсчета особенной он не привел. Значит, это завышено. Есть крайняя нижняя цифра. На 15 февраля 1814 года, когда целый ряд русских ведомств, получив соответствующий рескрипт императора, озаботилось подсчетом пленных на территории России и начали собирать статистические сведения, значит, исчислено было на это время порядка 40 тысяч живых пленных на 15 февраля и умерших там по разным причинам – чуть больше 50 тысяч. Значит, там где-то более 90 тысяч насчитали. Ну, вот многие современные исследователи с учетом того, что явно не могли еще всех к этому времени посчитать, их явно было больше, исходят из того, что 100-110 тысяч – это нижняя подтвержденная граница. Но поскольку вот описанная ситуация – люди пытались сдаться в плен, а их в плен не брали, и вообще первые подсчеты начинались с того времени, когда пленный добредал, хотя бы до какого-то сборного пункта, а это, к сожалению, далеко не все, так сказать, пленные просто по медицинским и погодным, и прочим обстоятельствам до этих сборных пунктов добредали. Значит, видимо, общее количество пленных и тех, кто пытался ими стать, должна находиться где-то в районе 140-150 тысяч человек.

А. КУЗНЕЦОВ: Вот примерно так. Наверное, это такая средневзвешенная цифра. Значит, дальше. Где они находились и на чьи средства? Вот этому вопросу была посвящена титаническая совершенно переписка между тремя могучими ведомствами. Вопросом занимались личная канцелярия Александра, от ее имени, так сказать, был делегирован всесильный Аракчеев, министерство полиции, еще существовавшее, еще не слитое с МВД, Сергей Кузьмич Вязьмитинов, управляющий делами министерства, и министерство внутренних дел, министр Козодавлев. Переписку эту читать, она уже… значительная часть сейчас уже опубликована. Переписку эту читать одно удовольствие. Мне сразу же в голову всплыл, помните из первой части похождений бравого солдата Швейка, когда описывается… вот австрийский фронт уже рушится, а провиантское ведомство присылает циркуляры с тем, что нужно изменить порядок в отчетности. Да? Изюм после риса. А теперь изюм перед рисом. Да?

А. КУЗНЕЦОВ: Заменить военнослужащим там что-то сушеными яблоками. Вот такой некий абсурд. Но тут такого абсурда не было, конечно, но с учетом того, что страна еще ведет войну, хотя и за своими пределами уже, что разорение, что надо как-то все восстанавливать, а тут неспешная, дотошная такая вот канцелярская переписка, канцеляритм того времени меняется. Вот форма отчетности такая. Нет, теперь форма отчетности другая. В результате губернаторам, на которых было возложено… тех губерний, где находились пленные, была возложена обязанность произвести их учет. Насколько я понимаю, они должны были составить такую простыню, что нынешнее поколение вообще, видимо, не поймет, как это можно сделать без помощи экселя. То есть всех пленных нужно было разбить по их гражданству. Особенно Аракчеев подчеркивал не по нации, а по политической нации, то есть именно по принадлежности тому или иному государю. Значит, дальше их нужно было разбить по званиям. Рядовых отдельно, унтер-офицеров отдельно, обер-офицеров, штаб-офицеров, генералов. Их еще нужно было разбить по военным специальностям. И, не дай Бог, пешего артиллериста присоединить к конному артиллеристу. Обязательно развести. Ну, полный совершенно бред, абсурд. Губернаторам, конечно, делать было нечего кроме этого. Ну, что делать? В общем, в результате, когда более или менее в этом вопросе вот наладилась некая действительно деятельность, то дальше начинают приниматься решения, в общем, не глупые. Значит, принято решение этих пленных как можно больше свалить с государственной шеи, поэтому широко предлагается их передавать частным лицам… То есть, скажем так, не передавать частным лицам ни на положении там крепостных или рабов каких-то. Ни в коем случае. Им разрешалось и рекомендовалось поощрять их, чтобы они шли в услужение к частным лицам. Затем тех, кто имел какие-то ремесленные специальности, предлагалось размещать в городах, но не в столичных, потому что в столичных большая конкуренция. Прямо было сказано. Да? Нам нужны ремесленники там, где не хватает своих собственных. Вполне разумная мера. Правда, в 14-м году в Москве все равно разрешат селиться уже потом. Дальше те, кто не имеет никакого навыка или имеет крестьянские навыки – к крестьянам. Начало им выделяться некоторое денежное содержание. Значит содержание такое: 5 копеек солдату, 20 копеек унитер-офицеру, полтина офицеру.

С. БУНТМАН: Это за сколько?

А. КУЗНЕЦОВ: Это в сутки.

А. КУЗНЕЦОВ: Это неплохо.

С. БУНТМАН: Это совсем неплохо.

А. КУЗНЕЦОВ: Это неплохо, особенно не в столице. Да.

А. КУЗНЕЦОВ: Это в столице, конечно, мы читаем там, что в дорогом ресторане обед 2 рубля мог стоить, но с шампанским, правда. А надо Вам сказать, что на пятачок можно было с мясом поесть. Особенно в провинции. Даже в Москве с лотка можно было купить большой пирог с мясом. Такой сытный обед можно было купить за 3-5 копеек. Вот. То есть принцип… но эти же деньги до них же не доходили. Тут же коррупция российская замечательно совершенно читаешь, вот три французских солдата каким-то ветром их додуло аж до Бийска. И там в Бийске они сходатайствовали о том, чтобы поселиться на земле. Им были выделены земельные участки, довольно большие, кстати, по 20 десятин. Десятина – это чуть больше гектара так, чтоб мы себе понимали. Другое, что не пахотных земель, конечно, там их еще надо было привести в божеский вид. Ну, не важно. И на обзаведение положено было от казны по 380 рублей. А выдали им по 350.

А. КУЗНЕЦОВ: О чем они узнали только потом, что им было положено на самом деле на 30 рублей больше. То есть вот это обкрадывание, оно, конечно, и своих обкрадывали и чужих обкрадывали. Это все было во все времена. Так что, конечно, не надо думать, что все офицеры роскошествовали на полтину в сутки. Еще надо думать, дошла ли до них полтина. Те же самые французы вспоминали, когда уже принято было решение отпускать, все война закончилась, в 14-м году в июле был издан манифест о том, что желающие могут вернуться. И губернаторам было велено из казенных средств их отправлять до границы. А губернаторы нарочито медлили, рассчитывая, что они изыщут собственные средства, чтобы потом естественно в отчете показать, что казенные средства были истрачены на прогоны почтовых лошадей. Но это вот настолько традиционная российская история, не только, я уверен, российская, хотя просто масштаб у нас безусловно, что даже говорить об этом не хочется. Вот. Дальше сколько их осталось? Дело в том, что опять-таки циркуляры давали французским пленным, ну, в широком смысле французским, право ходатайствовать о русском подданстве. Была такая ситуация, значит, можно было вообще ни о каком подданстве не ходатайствовать, ни о каких документах, тогда ты оставался на не очень понятном положении. Да? Дальше можно было ходатайствовать о виде на жительство – это давало определенный статус. И можно было переходить в русское подданство, причем не требовалось при этом менять вероисповедание и обязательно переходить в православную веру, но довольно многие солдаты пленные великой армии перейдут в православную веру, видимо, считая, что это облегчить им получение вот этого самого подданства российского. И дальше тоже цифра очень разные. Значит, тот же самый Владлен Георгиевич Сироткин называет цифру совершенно фантастическую, что 60 тысяч французов осталось в России, ну, французов, немцы там все были. Это невозможно. Это просто невозможно. Такого количества просто не было. Вот даже если бы все, кто пережил начало 13-го года, так сказать, остались бы в России, все равно не хватило бы. Значит, вместе с тем, скажем, по независимым таким, по документальным источникам известно, что в Москве после того, как разрешили селиться бывшим пленным, в Москве было порядка 3 тысяч трехсот вот таких вот бывших пленных. Ну, в Москву стремились, бежали и так далее. Значит, видимо, можно говорить о том, что… значит, порядка 25 тысяч вернулись в 14-15-м году, когда было разрешено. Известно, что будет еще одна, гораздо меньшая, но такая тоже отчетливая волнишка после 25-го года, когда после декабристского восстания опять начнется подозрительное отношение к иностранцам, и вот тогда еще несколько сот уедет, вроде бы уже как-то более-менее осевших, но, видимо, не совсем укоренившихся. Они уедут, вот говоря, что к иностранцам опять отношение стало уж слишком подозрительное, поэтому хорошо бы убираться отсюда. И в результате, ну, так, видимо, можно сказать, что 20-25 тысяч пленных, причем в основном, видимо, это не этнические французы, а это скорее вот подданные многочисленных немецких государей, вот они останутся. Кто-то… ну. большинство, конечно, будут заниматься не крестьянским трудом, а в основном либо какое-то ремесло, либо по примеру, так сказать, эмиграции первой волны, от которой они впрочем качественно очень отличались, во всякие учителя, парикмахеры, куаферы, учителя фехтования. Вот например, один пленных, которого хочется назвать по имени, потому что совершенно уникальная история. Его фамилия Савен. Он принял русское подданство и получил фамилию Савин, разумеется.

А. КУЗНЕЦОВ: Дело в том, что это последний пленный скончавшийся на русской земле. Он скончался в 1894 году.

А. КУЗНЕЦОВ: А рождения он был 68-го года. Он прожил 126 лет.

С. БУНТМАН: Он старше на год самого императора.

А. КУЗНЕЦОВ: Да. Дело в том, что можно было бы сомневаться в годе рождения, но вот что совершенно точно известно, он принимал участие в египетском походе. А раз он принимал участие в египетском походе, ну, даже, предположим, 3 там года он себе приписал.

А. КУЗНЕЦОВ: Предположим, он туда 17-летним мальчишкой…

С. БУНТМАН: Ну, предположим, даже барабанщиком. Все равно много.

А. КУЗНЕЦОВ: Все равно. То есть все равно он прожил 120 там лет.

А. КУЗНЕЦОВ: Да? И вот этот человек, который мирно скончался, по-моему, в Саратове, в Поволжье, но, по-моему, в Саратове. Он был сначала учителем фехтования в одном из полков. Кстати говоря, мы знаем, что во многих полках русской армии учителями фехтования вот в 20-30-е годы были французы, ну, скажем так, бывшие наполеоновские солдаты, я все время вынужден оговариваться. А потом он сдал некий экзамен квалификационный, преподавал французский язык. А потом долгое-долгое время, уже, так сказать, старым человеком жил, вызывая уважение своим трогательным таким наполеонизмом: в его комнате имелся портрет императора и маленькая статуэтка. И он, так сказать, вот уже… и очень большим уважением местных жителей пользовался. Когда он умер, то французская землячество Санкт-Петербурга собрало по подписке деньги, ему на кладбище был поставлен памятник. Такая вот необычная биография.

Но вообще французов очень много. Вспомним, у Лермонтова был вот этот его несчастный воспитатель, француз, который не перенес русского климата и умер от чахотки, потому что, ну, так сказать…

А. КУЗНЕЦОВ: … слишком это все оказалось сурово. Вот. Но, так или иначе, вот я встретил в одной работе очень интересную мысль, она мне показалась интересной, что в отличие от первой волны, от волны роялистской, которая бежала от революции, и которая в основном вся осела в столицах, и оказала таким образом влияние на дворянство, причем на дворянство столичное, вот эта вторая волна, она была гораздо более демократичной по своему составу, и она-то как раз разошлась в основном по провинциальным городам. И поэтому то, что впоследствии там уже в середине 19-го века иногда можно было встретить провинциальную барышню вполне прилично, с хорошим прононсом говорившую по-французски или по-немецки, это вот плоды просвещения вот этих самых пленных.

С. БУНТМАН: Да. Евгений спрашивает: «Сколько французов было отправлено на Урал, в Усть-Сысольск, в Сыктывкар?»

А. КУЗНЕЦОВ: Вы знаете, интересно, на Урале довольно много было французов, правда, на такой север добиралось немного, но я сегодня, вот просматривая некоторые документы, ну, в смысле имеется в виду я не в архиве сидел, дома просматривал… есть совершенно замечательная работа, посвященная пленным в сборничках, ежегодных сборничках научных конференций, которые проводит Бородинский музей-заповедник. Вот эти совершенно замечательные сборники, они почти все у меня есть. Там почти в каждом есть статьи совершенно замечательных вот таких региональных краеведов-историков, которые в губернских архивах раскапывают и пишут совершенно бесценные по фактическому материалу статьи про пленных. Вот я помню, в астраханской, в пензенской. Усть-Сысольск тогда относился к Вологодской… это был север Вологодской области, нынешний вот Сыктывкар. И вот тоже я помню, некоторые… есть статья по вологодским пленным. Сколько не могу сказать. Но вообще на Урале очень многие оказались. Видимо, это связано… в основном это те, кто имел какую-то рабочую, мастеровую квалификацию. Вот их на Урале привечали. Им неплохие деньги там платили. Дело в том, что заводчики-то были заинтересованы, в первую очередь, именно частные заводчики были заинтересованы в том, чтоб к ним попадали квалифицированные рабочие. Поэтому на Урале можно встретить… В Челябинске, так сказать, в челябинских архивах есть следы тоже пребывания французов. Вообще довольно широко по всей стране распространились. И вот на карте нашей родины есть несколько Парижей, есть троечка Фершенпенуазов и так далее.

А. КУЗНЕЦОВ: Я раньше слышал версию о том, что вот это русские солдаты, вернувшиеся из…

С. БУНТМАН: Ну, Фершенпенуаз, скорее всего.

А. КУЗНЕЦОВ: Скорее всего. Да, в связи с известными событиями.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, со сражением. Но что вот это русские солдаты, вернувшиеся в память. Но вот опять-таки, готовясь к этой передаче, я встретил такое утверждение, что некоторые вот пленные, так сказать, оседавшие в какой-то деревеньке и ставшие там такой своеобразной местной элитой, вот они, так сказать, добивались того, что в честь, в память о любимой родине соответственно пункт, который до этого был, скажем, маленьким хутором и мог вообще без названия обходиться, вот он, так сказать, начинал…

С. БУНТМАН: Называться.

А. КУЗНЕЦОВ: … начинал, да, числиться.

С. БУНТМАН: Вот любопытный вопрос от Сергея из Саратова: «А есть ли вообще списки пленных французов?» Можно ли где-то найти?

С. БУНТМАН: Составьте.

А. КУЗНЕЦОВ: Нет. А как их составишь? То есть нет, некие списки можно составить, то есть какое-то количество людей известно. Но эти списки, заранее можно сказать, будут очень и очень неполны.

С. БУНТМАН: Но все равно хорошая задача, Сергей. Замечательная задача для кого-нибудь.

А. КУЗНЕЦОВ: Вообще это задача, человек, который взялся за такую работу…

С. БУНТМАН: … французских вообще интересно, хотя бы алфавит французских пленных…

А. КУЗНЕЦОВ: Человек, который взялся бы за такую работу, он, может быть, славы бы не снискал, но безусловно благодарность историков обрел бы, потому что вот такая работа, она действительно не приносит обычно славы, но она является той абсолютно необходимой вот первой ступенькой создания источниковедческой базы, без которой все, ну, остальное в исторической науке – это пустые разговоры и спекуляция. Вот. И последнее, наверное, что… Да собственно не осталось у нас времени.

А. КУЗНЕЦОВ: Но, может быть, в каких-нибудь других передачах еще удастся вставить словечко о наших, о Тучкове 3-м, который до Парижа добрался в качестве пленного. Вернемся как-нибудь.

С. БУНТМАН: Да. Ну, что ж? Хорошо. Алексей Кузнецов и наша… продолжится наша тема до конца этого года.