Что было с пожарными в чернобыле

Что случилось с пожарными, первыми приехавшими тушить Чернобыльскую АЭС после взрыва

Людмила Игнатенко, вдова Героя Светского Союза Василия Игнатенко, одного из пожарных, первыми тушивших радиоактивное пламя на Чернобыльской АЭС. Многие из них умерли от острой лучевой болезни.

. К семи утра она нашла его в больнице — распухшего, с заплывшими глазами, с непрекращающейся рвотой. Сказали, что нужно много молока, и Людмила с Таней Кибенок, женой пожарного, бывшего в одном с Василием наряде, на машине помчались по соседним селам. Вернувшись, они не узнали город: вводились войска, перестали ходить поезда и электрички, вдоль дороги выстроились в ряд автобусы для эвакуации. Странно и страшно видеть на кинопленках того времени, засвечивавшихся белыми вспышками радиации, военных в наглухо застегнутой спецодежде с респираторами и в противогазах, словно пришельцы из другого мира, бродящих среди мирных жителей Припяти.

28 апреля пожарных, ничего не объясняя их родственникам, спецрейсом отправили в Москву в шестую радиологическую больницу. Людмила помчалась за ними. Без специального пропуска туда нельзя было войти, но деньги, данные вахтеру, открыли перед ней двери. Она добралась до кабинета заведующей отделением Ангелины Гуськовой и каким-то чудом, единственная из всех жен, уговорила ту выписать пропуск для пребывания в больнице с 9 утра до 9 вечера. «У вас есть дети?» — спросила Гуськова. Людмила нутром почуяла — нужно соврать. «Да, мальчик и девочка». «Ну тогда вы больше не будете рожать. Хорошо, я пущу вас к нему».

. Людмила не поверила своим глазам: эта мирная картина была из других времен — ребята сидели на кровати, играли в карты и смеялись. Даже отеков на лице не осталось. Правда, Гуськова сказала: «Полностью поражена нервная система и костный мозг». «Ну что ж, будет немножко нервным», — подумала Людмила. Что мы тогда знали?

«Ребята, я пропал! И тут нашла», — воскликнул Василий, но не мог скрыть нотки гордости и благодарности. Когда все вышли, они обнялись и поцеловались, хотя Людмилу строжайшим образом предупредили — к нему нельзя прикасаться. «Обойдется», — думала она.

Жила она у своих знакомых. Каждый день с утра — на базар, потом сварить бульон на шестерых и с шестью пол-литровыми банками через всю Москву бежать в больницу. Купила им зубную пасту, полотенца, щетки, мыло — у ребят ничего не было. Она не знала, что клиника течения лучевой болезни всего 14 дней. Страшных дней.

«Ну вот мы и приехали в Москву», — сказал Василий. Он уже лежал в отдельной палате. Через три дня ей разрешили жить в гостинице для медработников на территории больницы. «Тут же ничего нет, как я буду готовить?» — сказала Людмила. «А вам уже не нужно готовить, их желудки больше не принимают пищу».

Василий менялся каждую минуту: цвет лица то синий, то бурый, то серый. Все тело трескалось и кровило, во рту, на щеке, на языке появились язвы. Он еще бодрился: 1 мая достал из-под подушки три гвоздики (попросил нянечку купить) и протянул Людмиле. Это были последние, подаренные им цветы. Обнял ее и они вместе смотрели из окна салют, как когда-то мечтали — салют в Москве.

3 мая он уже не мог подняться. Она пыталась ему помочь, на ее руках оставалась его кровь и кожа. Она делала все: сажала его, перестилала постель, ставила градусник, выносила судно. И как губка впитывала в себя радиацию.

Василию пересадили костный мозг его сестры, но это не помогло. Он буквально распадался на куски. Лежал теперь в барокамере, за прозрачной пленкой, куда входить не разрешалось. Но она научилась пробираться к нему, он ее постоянно звал: «Люся, Люсенька».

Василий Игнатенко умер 13 мая, когда она впервые оставила его, уступив просьбе Тани Кибенок присутствовать на похоронах ее мужа. Когда узнала, что опоздала, и что он звал ее перед смертью, кричала страшно, по-звериному, на всю больницу. К ней боялись подойти.

Судьба первых 10-ти пожарных — ликвидаторов на Чернобыльской АЭС.Это Владимир Правик, Виктор Кибенок, Леонид Телятников, Николай Ващук, Василий Игнатенко, Владимир Тишура, Николай Титенок, Борис Алишаев, Иван Бутрименко, Михаил Головненко, Анатолий Хахаров, Степан Комар, Андрей Король, Михаил Крысько, Виктор Легун, Сергей Легун, Анатолий Найдюк, Николай Нечипоренко, Владимир Палачега, Александр Петровский, Пётр Пивоваров, Андрей Половинкин, Владимир Александрович Прищепа, Владимир Иванович Прищепа, Николай Руденюк, Григорий Хмель, Иван Шаврей, Леонид Шаврей. Шестеро из них скончались от острой лучевой болезни. Ценой своей жизни герои отвели беду и спасли тысячи человеческих жизней.

Всего в ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС участвовало 69 сотрудников пожарной охраны и 19 единиц техники.

Первыми из первых на пути атомного огня, рвавшегося из повреждённого четвёртого блока ЧАЭС, стал пожарный караул во главе с лейтенантом Владимиром Правиком. Через несколько минут рядом с товарищами сражался караул под командованием лейтенанта Виктора Кибенка. Спустя считанные минуты уже руководил и лично участвовал в тушении пожара начальник ВПЧ-2 по охране ЧАЭС майор Леонид Телятников.

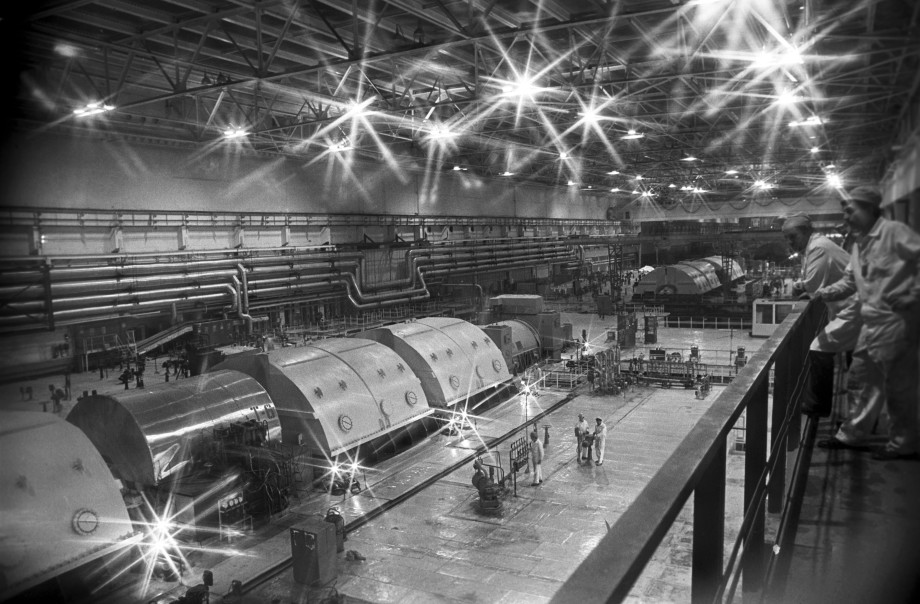

В результате взрывов в реакторе и выброса наружу разогретых до высокой температуры осколков его активной зоны на крышах некоторых помещений реакторного отделения и машинного зала возникло более 30 очагов пожара. Особую опасность представлял огонь на крыше машинного зала, где были установлены турбогенераторы всех энергоблоков.

При взрыве часть панелей перекрытия упала на турбогенератор №7, тем самым повредив маслопроводы и электрические кабели, что привело к их загоранию. А большая температура внутри реактора вызвала горение графита. На Чернобыльской АЭС сложилась чрезвычайно сложная обстановка.

Несколько часов горстка отважных людей боролась с пламенем, не давая ему перекинуться на соседние энергоблоки. Люди работали на высоте выше 70 метров под постоянной угрозой новых взрывов, в условиях жёсткого радиационного излучения. Добираться туда приходилось по наружным пожарным лестницам, задыхаясь в дыму. Пожарные машины натружено качали воду. От перекачиваемой воды светило около 200-500Р.

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого восхищения и благодарности не только у граждан Советского Союза, но и у жителей всей планеты. Пожарные из города Скенектади (США) на собственные деньги сделали мемориальную доску в память о тех, кто вступил в драматическую борьбу с разбушевавшимся атомом.

Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для нас примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу.

Дополнительные сведения по истории службы можно посмотреть здесь.

Мотыльки над Припятью: что стало с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС?

ФОТО : ТАСС / Зуфаров Валерий

Сколько жизней на самом деле унесла катастрофа на Чернобыльской АЭС, не известно до сих пор, хотя после нее прошло уже 35 лет. Количество ликвидаторов и очевидцев событий только в первые дни доходило до сотни тысяч. Но в тот момент врачам, работавшим с пострадавшими, была дана команда, кроме совсем уж очевидных случаев, писать в историях болезней все что угодно, кроме лучевой болезни. А также не связывать болезни тех, кто работал в очаге заражения и вокруг него, с последствиями облучения. Поэтому сейчас невозможно точно определить истинное число жертв той аварии. И поэтому считается, что непосредственно в результате аварии в первые сутки скончался всего 31 человек: работники станции и пожарные. Еще 19 смертей с 1987 по 2004 год сейчас относят к прямым последствиям облучения. Однако жертв было значительно больше.

По данным ВОЗ, высокие дозы облучения людей, в основном из числа аварийных работников и ликвидаторов, стали (или могли стать) причиной около 4000 смертей. А ведь многие люди даже не понимали, насколько они рискуют, находясь там. Население Припяти – ближайшего населенного пункта к ЧАЭС – наслаждалось выходным днем: дачники отправились на огороды (шел самый разгар весенних работ), мальчишки бегали смотреть на пожарные машины и «скорые», сновавшие по городу, рыбаки удили рыбу, мамы с колясками гуляли в парке. Слухи были, но их никто всерьез не воспринимал, ведь никто и никогда не рассказывал нашим соотечественникам, чем чреваты аварии на атомных электростанциях. Да это и была первая в истории авария. Лишь через сутки началась эвакуация города.

«Это ведь не Афган»: что думали о службе в зоне солдаты-срочники

Вот что рассказал корреспонденту «МИР 24» работавший в зоне отчуждения бывший военный связист Сергей Сытин, который побывал в Припяти в качестве ликвидатора из числа солдат-срочников: «Нам было хорошо, потому что нам было по 19 лет, была весна, сияло солнце, мы стояли в оцеплении, и никто не понимал серьезности происходящего. Нам светил скорый дембель, а радиация не пахнет».

А вот воспоминания другого бывшего солдата-срочника – Дмитрия Авилова, который служил в этих местах через год после аварии: «На Чернобыле служилось неплохо: нас стали лучше кормить, реже появлялись офицеры. Нет, мы понимали, конечно: радиация, свинцовые трусы и все такое. но ведь не Афган, не стреляли же, – говорит он. – Помню, как я первый раз увидел зону. Нас за три месяца до дембеля по железнодорожным путям перебрасывали через нее на место дислокации – станцию Вильча. Была ранняя весна, где-то еще не успело оттаять, а где-то уже пыталось зазеленеть. Кругом покой и тишина. Я жадно смотрел в окно. Ловил детали, пытаясь разглядеть хоть что-то необычное или даже сверхъестественное. Это же зона! Во мне зудело любопытство экскурсанта. Мы проезжали пустые перроны, улицы, дома, магазины, киоски Союзпечати.

Светило солнце, текли ручьи, и все вроде бы было, и весна была, а людей не было. В приоткрытом окне брошенного дома колыхалась занавеска, а по односкатной крыше дровяного сарая шла разноцветная кошка. В эту поездку я впервые увидел и Припять, и Факел, и станцию Янов, и красные дома, и Рыжий лес, и многие другие достопримечательности зоны».

А через несколько лет после возвращения из армии Дмитрий почувствовал первые симптомы болезни, название которой прозвучало как приговор: рассеянный склероз. Врачи считают, что она была спровоцирована ликвидаторским прошлым Дмитрия. При этом мужчине удалось получить официальный статус ликвидатора только через 20 лет. К этому времени он уже оказался в инвалидной коляске и сейчас безнадежно борется с болезнью, отнимающей у него по капле подвижность тела и саму жизнь.

Как произошла авария на Чернобыльской АЭС?

О Чернобыльской аварии написаны тома, но до сих пор не установлена точная картина происходившего там. Есть не менее трех версий, какое именно стечение обстоятельств привело к трагедии, разделившей историю на «до» и «после» Чернобыля.

На пятницу, 25 апреля 1986 года, намечалась остановка четвертого блока ЧАЭС для планового ремонта. Было решено, воспользовавшись этим, испытать один из двух турбогенераторов. Как установили впоследствии специалисты, программа испытаний была составлена непродуманно. Эксперимент сочли чисто электротехническим, не влияющим на безопасность реактора. Это стало одной из причин трагедии.

К чести людей, работавших на станции в ту ночь, они не бросили ситуацию на самотек, а сразу же стали бороться за спасение АЭС. Работники азотно-кислородной станции всю ночь подавали жидкий азот на охлаждение реакторов. Инженеры вычислительного центра уберегли систему от потоков воды, лившихся сверху. Оглушенный взрывом, младший инспектор службы профилактического наблюдения Владимир Палагель передал тревожный сигнал на пункт пожарной части АЭС. Оператора Владимира Шашенка буквально раздавило упавшими конструкциями, но он успел послать сигнал в вычислительный центр.

Начальник смены Александр Акимов, оператор, старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, старший инженер Сергей Газин и десятки других работников провели в помещениях станции несколько часов, восстанавливая водоснабжение третьего блока и работу его насосов. Из опасной зоны вывели всех людей, убрали водород из генераторов и заменили его безопасным азотом, откачали тонны масла, чтобы не допустить его возгорания. По сути, именно эти люди не дали аварии разрастись до масштабов вселенской катастрофы. Третий блок был удержан в стабильном состоянии.

При этом множество специалистов получили сильнейшие дозы облучения и были отправлены в больницу вслед за пожарными. Работами руководил Александр Акимов, получивший смертельную дозу облучения и через две недели скончавшийся в московской больнице. Начальник караула 2-й военизированной пожарной части по охране Чернобыльской АЭС лейтенант Владимир Правик, руководивший тушением пожара, скончался в 6-й клинической больнице в Москве 11 мая 1986 года, как и его однокашник, начальник караула 6-ой военизированной пожарной части по охране Чернобыльской АЭС Виктор Кибенок.

По сигналу тревоги на место аварии выехали пожарные части из Припяти и Чернобыля. Затем стали прибывать машины из соседних районов. Машины скорой поморщи увезли обожженных и пораженных радиацией бойцов в припятскую горбольницу. У них уже нарушилось обоняние, начались приступы тошноты. Многие из них умерли в течение месяца. А следом за ними умерли санитарки и медсестры, которые ухаживали за ними и тоже получили запредельную дозу радиации.

Последние очаги возгорания были подавлены к шести утра, и началась работа по сбору разлившейся воды. Те, кто занимался ею, рисковали не меньше, чем первые герои: при откачке жидкости из низов станции фон составлял сотни рентген в час. Эжекторы шлангов часто засорялись радиоактивным мусором, и их чистили вручную. Естественно, никакой защиты от радиации пожарные не имели. Из них экстренно сформировали 731-й батальон, не значившийся ни в каких бумагах. Бойцы жили в палатках у села Копачи, где загрязнение оставалось особенно сильным. Из 700 человек в живых осталось менее трети.

Вину свалили на персонал

Официальное сообщение об аварии от Совета Министров СССР поступило только 29 апреля. Отвечая одному из журналистов, академик Легасов сослался на неожиданность трагедии: «Как специалист и участник событий могу подтвердить – масштабы аварии, ее характер, развитие событий казались невероятными, почти фантастическими. Злого умысла, попытки что-то скрыть не было». Иными словами, не было злого умысла, но была недопустимая растерянность.

В итоге всю вину свалили на персонал станции, ведь нельзя же было признать неудовлетворительной всю работу в атомной промышленности. Виновниками аварии были назначены пять человек, тогдашнее руководство ЧАЭС. Бывший генеральный директор станции Виктор Брюханов и заместитель главного инженера Анатолий Дятлов получили по 10 лет колонии (Дятлов умер в 1995 году от лучевой болезни). Главный инженер Николай Фомин был арестован 19 августа 1986 года, сошел с ума во время следствия, был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу. Начальник смены Акимов и оператор Топтунов не попали под суд только потому, что получили огромные дозы облучения и скончались в больнице. Пять лет получил начальник смены Борис Рогожкин; три и два года – начальник реакторного цеха Алексей Коваленко и государственный инспектор Госатомэнергонадзора СССР Юрий Лаушкин.

А ведь среди этих людей были и те, кто принял на себя весь ужас первых часов аварии. Вот лишь несколько свидетельств участников тех событий, записанные впоследствии.

Анатолий Дятлов: «Первое, что я сделал – вызвал пожарных, а сам поспешил на улицу и обошел здание. Увидел, что оно разрушено, на крышах огонь. Но когда приблизился к 3-му блоку, то около него уже стояли пожарные машины. Поинтересовался: «Кто старший?». Мне показали на лейтенанта Правика.

Я вернулся на 4-й блок. Вызвал заместителя начальника цеха и приказал отключить от электропитания все механизмы, срочно разобрать электросхемы, которые искрили и могли загореться. Потом к нам, на 4-й, пришел дозиметрист. Он замерил уровень радиации. Были места, где, по моему мнению, работать было еще можно. Однако оказались и довольно опасные точки. Правда, насколько опасные, мы не выяснили. Дозиметры оказались слабые, их «зашкаливало». Но мы решили все-таки часть людей вывести за пределы блока».

Юрий Трегуб: «Освещение на какое-то время погасло, потом восстановилось. Я видел, как Акимов включал насосы аварийного охлаждения. Мне он дал команду вручную включить систему аварийного охлаждения реактора. Но в одиночку этого не сделать. Лишь одну задвижку – вдвоем – и то надо открывать минут 30. Тут я увидел Газина, и мы побежали выполнять команду. Рванули дверь, и нас окатило горячим паром. Похоже, сварит минуты за две. Кинулись назад к блочному щиту. Откуда лилась вода, не понял. Нам требовалось попасть в гидробаллонное помещение системы аварийного охлаждения реактора. Только тут дверь завалило. Выскочили на улицу. Там лежали баллоны, разбросанные взрывом, как спички. Тут я увидел свечение от реактора, напоминающее свет от раскаленной спирали».

Телефонистка Попова: «Той ночью я была дежурной телефонисткой по станции. Позвонил Рогожкин и сообщил: «Авария!». Я спросила: «Какая?». Он ответил: «Большая авария». Потом позвонил Брюханов и сказал, чтобы я ставила на магнитофон ленту «Общая авария». Но магнитофон сломался. И система автоматического оповещения всех должностных лиц Чернобыльской станции не работала. Пришлось обзванивать каждого в отдельности».

Судебный процесс уложился в 16 судебных совещаний. Приговор подписали с такой же легкостью, с какой был подписан акт Правительственной комиссии о причинах катастрофы. Его выводы были положены в основу доклада по аварии на конференции 1986 года в МАГАТЭ.

Почему эвакуация не была проведена сразу?

Жителям зараженного радиацией города Припять, просыпавшегося субботним утром 26 апреля 1996 года, в этот день никто ничего не сказал.

К четырем часам утра на работу были вызваны начальники подразделений ЧАЭС, оперативники местного КГБ и руководство Припяти. На оперативном совещании в 10:00 директор станции В. Брюханов скрыл правду о радиационной обстановке, а городской глава В. Маломуж заявил лишь, что на станции случился пожар и необходимо предотвратить панику в городе. Правда, было принято решение о дезактивации городских улиц, радиационный фон на которых составил до 60 миллирентген в час – в сотни раз выше нормы. К рассвету в Припяти под охрану милиции были взяты все важные объекты.

Впервые о необходимости эвакуации заговорили к вечеру 26 апреля. В здании горисполкома прошло заседание Правительственной комиссии, принявшей такое решение. Утром 27 апреля по радио сообщили, что Городской совет народных депутатов в связи с радиационной обстановкой принял решение о временной эвакуации населения города в населенные пункты киевской области.

Людям рекомендовали собрать только самое необходимое, включая документы, деньги и небольшой запас продуктов на первое время. Планировалось, что в 14:00 прямо к домам подадут автобусы, но при проверке все они оказались зараженными радиацией настолько, что пришлось ждать транспорт из других областей. Люди даже не предполагали, что оставляют дома навсегда: некоторые взяли с собой гитары, шашки и карты, радуясь неожиданному мини-отпуску и возможности вырваться из дома. Город был эвакуирован, а жители окрестных деревень еще несколько дней продолжали копаться в огородах, обрекая себя на гибель. Им ничего не сказали.

Позже эвакуировали жителей всех населенных пунктов в 30-километровой зоне, включая Чернобыль, в котором тогда проживало 12,5 тысяч человек. И сотни деревень в соседней Беларуси, ведь ближайшие из них находились в 12-14 км от ЧАЭС и подлежали безусловному отселению. В спешно оставленных деревнях бродили брошенные коровы, свиньи, лошади. Одичавшие кошки и собаки нападали на домашнюю птицу. Солдаты прочесывали район за районом, отстреливая скотину и отправляя трупы в могильники.

Как описано в книге «Чернобыль, Припять, далее нигде…», жители с изумлением рассматривали неестественно блестящие серебром лужи на дорогах, какую-то пыль на едва распустившихся листьях, а в их дома уже настойчиво стучались солдаты и работники милиции. Старики держали оборону в своих хатах, те, кто помоложе, пытались тайком вывезти нажитое имущество, вызывавшее истошный треск дозиметров.

Йод, водка и прочие средства от паники

Что такое радиация и как с ней бороться, никто не знал. Поэтому в народе ходили разнообразные слухи. Кто говорил, что помогает йод, и все стали пить разбавленный йод. Другие слышали, что спастись можно водкой. В городах и поселках толпа выносила содержимое водочных магазинов, а стоимость самогона взлетела выше облаков. И шоферы, и сотрудники ГАИ от водочной профилактики еле держались на ногах, вывозить детей из зоны поражения в какой-то момент стало некому.

Вокзалы напоминали кадры художественных фильмов о гражданской войне: толпа, штурмующая вагоны, детские крики, плач. Эти люди никогда уже не вернулись в свои дома. После 3 июня, когда окончательно было принято решение отказаться от дезактивации зараженной местности, им разрешили небольшими группами в сопровождении сотрудников милиции на час-два поехать домой, чтобы забрать ценности, фотографии и документы. Но все были вынуждены пройти через пункты дозиметрического контроля. Все имущество так «фонило», что увезти не удалось почти ничего. Все пошло в радиоактивный могильник.

Многие считают, что после 1986 года жизнь в зоне остановилась. Это не так. В Чернобыле живут и работают вахтовым методом более двух тысяч человек, здесь располагается администрация Зоны отчуждения, работает магазин. Сама станция работала вплоть до 15 декабря 2000 года. Через пять лет после аварии из-за пожара, возникшего в машинном зале, был выведен из эксплуатации второй блок. Еще через пять лет перевели на стояночный режим первый блок. 15 декабря 2000 года был остановлен третий энергоблок, и ЧАЭС из энергопроизводящей стала энергопотребляющей.

До этого времени в Припяти располагалось несколько крупных предприятий, на них вахтовым методом трудились люди, было электричество, вода, работала канализация. После этого город словно вымер. Сейчас его посещают только официальные делегации и организованные туристические группы. На территории зоны отчуждения обитает много диких зверей. Самые многочисленные – кабаны, распространены лоси, лошади Пржевальского, лисицы и волки.

На самой станции был построен саркофаг, закрывший четвертый энергоблок. Он прослужил три десятка лет. А в ноябре 2016 года его закрыли новым защитным куполом. Этот саркофаг должен прослужить сто лет: именно таковы запланированные временные рамки для демонтажа реактора и полной утилизации радиоактивного мусора, в том числе примерно 150 тонн ядерного топлива.

Пожарные ЧАЭС. Герои, сохранившие мир

Мемориал пожарным ЧАЭС

Багровый закат опустился на сонную Припять. До сих пор люди спокойно укладывали своих детей спать, но весеннее небо уже разрывал в этот миг густой и тревожный дым, витающий над обломками ЧАЭС. Ничего, кроме беды, он предвещать не мог.

Вечер накануне

За окном был вечер 26 апреля 1986 года. Однако жители города даже не подозревали, что стали свидетелями масштабной техногенной катастрофы. Пожар на ЧАЭС в 1986 году изменил не только судьбы людей, но также исторический ход жизни всей планеты. Та радиация, которая проникла в окружающую среду, этот хитрый и жестокий враг человечества будет подкрадываться к людям еще многие тысячелетия.

Редкое фото пожара на Чернобыльской АЭС

Как тушили пожар на Чернобыльской АЭС и спасли человечество

Владимиру Правику было всего 23 года, когда он получил диагноз «острая лучевая болезнь тяжелой степени». Кроме этого, его молодое тело и лицо пострадало от радиационного ожога, а все что осталось его жене – это посмертное звание «Герой СССР» и заключение, выданное в медицинской санитарной части. Этот отважный парень одним из первых положил свою жизнь во спасение людей нашей планеты. Ведь врываясь в эпицентр радиоактивного пожара на ЧАЭС лейтенант принимал самое активное участие в тушении.

Горящий реактор ЧАЭС

Среди пожарников ЧАЭС встречается ни одно героическое имя. К 1 часу и 35 минутам на помощь В.П. Правику прибыл В. Кибенок. Виктор Кибенок был не чуть не старше Владимира Правика к моменту пожара на Чернобыльской АЭС. Однако благодаря его действиям удалось предотвратить трагедии еще больших масштабов.

Являясь начальником караула одной из пожарных частей, Виктор Кибенок грамотно оценил ситуацию и предпринял нужные действия, которые позволили предотвратить распространение огня на третий энергоблок станции. Впоследствии из-за отравления ядовитыми газами и лучевой болезни лейтенанта отправили на госпитализацию в Москву.

Пожарные ЧАЭС фотографируются на память

Немного позднее к месту пожара прибыл Леонид Телятников. Благодаря решительным действиям майора удалось произвести локализацию пожара на крыше машинного зала. Это также позволило предотвратить более масштабные последствия катастрофы.

Каждый из этих отважных пожарных Чернобыльской АЭС получил звание Героя СССР. Однако Леониду Телятникову в этом случае повезло больше. Получив не менее опасную дозу радиации герою удалось выжить и дожить до 2004 года. Но какая была его жизнь после аварии на ЧАЭС, было известно только ему самому и его близким.

Медицинское обследование пожарных ЧАЭС

Медицинская санитарная часть г. Припяти

С момента начала тушения пожара на Чернобыльской АЭС и до самого его прекращения в 6 часов 35 минут в медицинскую часть не переставали поступать пожарные ЧАЭС с ожогами.

Во время тушения последствий взрыва в операции спасения приняли около 6000 пожарных. Многие из них так и не вышли из больницы. После этих героев остались лишь воспоминания о героизме и высоком долге. Основными диагнозами всех поступавших в санчасть Припяти были ожоги и острая лучевая болезнь разной степени тяжести.

Брошенные костюмы пожарных

Имена, которые мы будем помнить

Среди героев пожарных Чернобыльской АЭС всегда будут звучать имена братьев Шаврий. Братья также тушили пожар и находились в неразрывной цепочке спасения. Благодаря их действиям не произошло еще одного взрыва, который мог привести к сдвигу земной оси. Тогда последовал бы полный крах человеческой цивилизации на Земле.

Нельзя не вспомнить имена и таких героев ЧАЭС, как:

Уровень радиационного излучения одежды пожарных Чернобыльской АЭС спустя 30 лет

Трагедия могла повториться

В советские годы, тем более после тяжелых новостей о трагедии и эвакуации, никто даже догадаться не мог, что 23 мая трагедия могла повториться. С телеэкранов звучали успокаивающие новости о том, что больше бояться нечего. На самом деле в этот самый миг, в теплый майский день смелые мужчины пытались предотвратить новый пожар на Чернобыльской АЭС.

Возгорание случилось в отделениях циркулярных насосов четвертого реактора. Загорелись кабели, которые паутиной расходились по всей станции. Пожарными, тушившими Чернобыльскую АЭС вновь, стали Гречко, Махнис и Татаров. Поднимаясь на высоту, рискуя своей жизнью они ликвидировали пожар на ЧАЭС, который мог стать еще более сильным, чем тот, что случился в апреле.

Радиоактивная техника пожарных Чернобыля

Что стало с пожарными, которые тушили ЧАЭС?

Пожарные на Чернобыльской АЭС впоследствии получили не только телесные травмы, но и душевные, моральные и психологические нарушения, которые как тень преследовали выживших героев всю жизнь. Воспоминания минувших дней 1986 года теперь неоднократно будут возрождаться в сознании героев. Трагедия на ЧАЭС навсегда оставила отпечаток в их жизни.

Как уже говорилось выше, во всей чернобыльской операции приняло участие около 6000 пожарных. Некоторые из них умерли практически сразу после трагедии от острой лучевой болезни и полученных ожогов. Кто-то выжил и получил в результате болезни и долгую реабилитацию, а кто-то и сейчас продолжает свидетельствовать нам о событиях 1986 года. Судьбы героев различны. Но все они объедены той страшной ночью с 25 на 26 апреля.