Что было в 1917 году на руси

Что было в 1917 году на руси

«Вся история России — это движение от смуты к смуте»

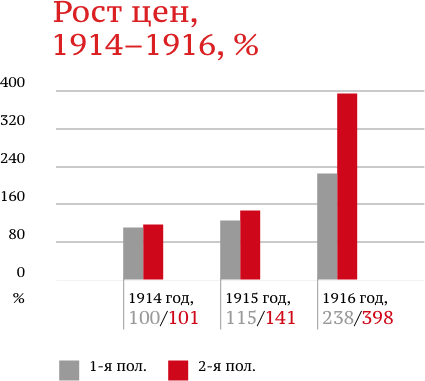

Два с половиной года войны истощили Россию материально и психологически. Усталость от войны накладывалась на множество нерешённых проблем, накопившихся в стране за предыдущие годы.

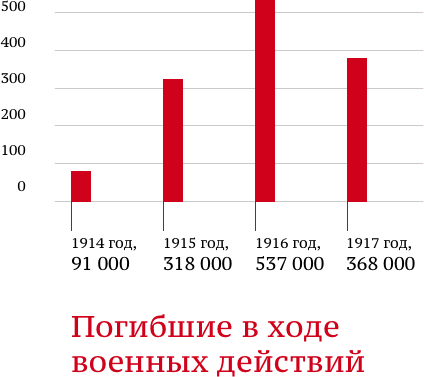

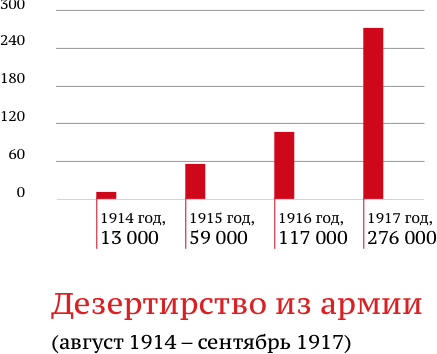

Хотя 1916 год для российской армии был в целом успешен, среди солдатского состава усиливалась деморализация, росло дезертирство.

Цены по сравнению с 1914 годом выросли четырёхкратно, усиливалась нехватка продовольствия, обычным явлением стали очереди за продуктами первого спроса.

Авторитет царской семьи был подорван скандалами вокруг фаворита императрицы, Распутина (убитого в конце 1916 года). В адрес самого императора также звучали упрёки разного рода. Критика Николая II раздавалась в самых широких слоях общества, от простого народа до членов императорской семьи.

В таком состоянии страна вступила в 1917 год.

Февраль

«За все хорошее против всего плохого»

14 (27) февраля

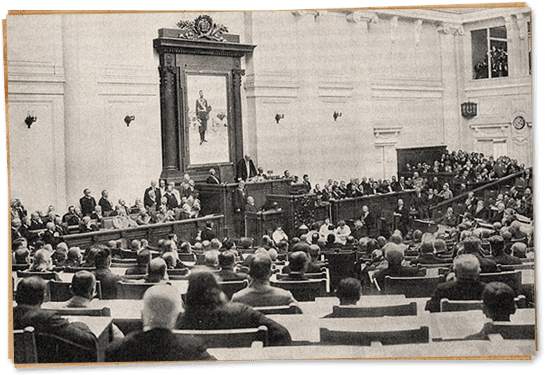

В Петрограде (город был переименован на волне антигерманских настроений ещё в начале войны) после каникул возобновилась сессия Государственной Думы созыва.

Госдума уже давно стала оплотом оппозиции, в ней преобладали праволиберальные силы, но были представлены и левые. Ключевое требование депутатов — «ответственное министерство», то есть правительство, подотчётное Думе, а не только императору. Депутаты в очередной раз потребовали отставки неспособных министров.

Тем временем в городе усиливается стачечное движение: бастуют уже 80 тысяч рабочих, выдвигая как экономические, так и политические — антивоенные, антимонархические — требования.

23 февраля (8 марта)

Антивоенные митинги в Петрограде стихийно перерастают в массовые забастовки. Происходят первые стычки с казаками и полицией. Этот день считается первым днём революции.

«Садись, двойка!» Революция 1917 года: кто сверг царя? И как все было на самом деле?

Продолжая рубрику «Такого в школе не расскажут», хочу поговорить с вами о событиях 1917 года, с которых и начались глобальные изменения в нашей с вами стране.

А что мы знаем о революции?

Скажу честно, читая первоисточники о Великой Октябрьской социалистической революции мне было стыдно. Я так плохо училась в школе? Болела? Прогуливала? Да, вроде нет. Но почему же так многое из прочитанного стало для меня откровением?

Урок школьной истории

Уверена, что большинство из нас на вопрос о революции 1917 года ответят коротко и тезисно: ситуация «низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому», голод и разруха в стране вынуждают рабочих и крестьян взять власть в свои руки, к ним примыкают солдаты, которые штурмом берут Зимний и свергают царя. Заводы — рабочим, земля — крестьянам, а власть — Советам. Возглавляет процесс Владимир Ильич Ленин.

Если это те самые знания, которыми вы вооружены до сих пор, то вам будет интересно дочитать эту публикацию до конца. Заранее жму руку всем, кто оказался более начитан и осведомлен, а для остальных расскажу, «как это было» на самом деле.

Начнем с того, что в 1917 году было две революции.

Февральская революция 1917 года

Революция, которую многие на западе называют «мартовской» на самом деле началась 27 февраля 1917 года по старому стилю или 8 марта 1917 – по новому (далее в датах буду придерживаться нового стиля). На тот момент Россия в составе Антанты (Россия, Великобритания, Франция) участвует в Первой мировой войне против Германии и ее союзников.

Страной правит Николай II (он же верховный главнокомандующий армии российской империи) парламент и государственный совет.

Николай II Александрович — Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский (время правления 20 октября [1 ноября] 1894 — 2 [15] марта 1917)

Ленин в этот момент находится в Швейцарии и вернуться в Россию даже не надеется. Он выступает за поражение в войне, мировую революцию и возглавляет группу радикалов — большевиков, которые не особенно популярны в политической среде. Его партия разделилась на большевиков и меньшевиков, в ней нет ни единства, ни общих политических целей.

Именно тогда, в феврале, в самый разгар войны, от правления страной и был отстранен Николай II.

Кто «сверг» царя?

Да, на самом деле, ничего нового. Всему виной старые, добрые дворцовые интриги. Николая мечтали сместить сами Романовы. Члены его же семьи —великие князья Николай Николаевич и Михаил Александрович. Каждый был обижен на царя по своему личному поводу. И плевать они хотели на семейные узы, когда на кону стояла корона и вся российская империя.

С ними была солидарна и государственная дума, а точнее ее «прогрессивный блок», состоящий из патриотов России, богачей-аристократов, которые искренне верили, что Николай II мешает победе в войне и вообще не справляется со своей ролью.

Не последнюю роль здесь сыграл всем известный «старец» Григорий Распутин, в связи с которым обвиняли императрицу, а как водится на Руси, кто не может навести порядок в собственной семье, с государственными задачами не справится тем паче.

Григорий Ефимович Распутин — крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II

Главными лицами заговора против царя стали Павел Малюков и Александр Гучков — лидеры думской партии.

23 февраля в столице (на тот момент Петербург) начались спонтанные демонстрации, которым поначалу не придали большого значения. Обычное они возникали при задержке поставок хлеба, что случалось нередко в военный период. Этими беспорядками и воспользовались заговорщики.

В военной среде у князя Николая Николаевича было много сторонников и связей, так как именно он долгое время являлся верховным главнокомандующим. Нескольких депеш хватило, чтобы задержать помощь основной части армии, а местный военный гарнизон без сомнений примкнул к бунтующим.

Отречение Николая II

2 марта военные вынудили Николая II подписать отречение от трона в пользу младшего брата Михаила. Документ сохранился до наших дней, подписан карандашом и периодически вызывает серьезные вопросы у историков.

Новый царь и его недолгое правление

Тем не менее, об отречении было объявлено. Однако, почувствовав, что власть почти в руках у депутатов, было принято новое решение — вообще не делиться властью с Романовыми. Так Михаил Романов не продержался на престоле и нескольких недель. Его также вынудили отречься от власти. Князья были больше не нужны.

Комитет заговорщиков провозгласил себя Временным Правительством и новой властью.

Первый состав временного правительства, март 1917 года

Председателем стал Георгий Львов, который объявил, что будущее России решит учредительное собрание, а временное правительство будет основной властью до его созыва. Россия стала Республикой, а с царским правлением было покончено.

Никто в тот момент не мог даже предположить, что такое положение в стране и станет первым шагом к анархии.

Русская смута 1917: Октябрьская революция

Кризис власти

Экономика разваливалась, инфляция галопировала, снабжение армии и населения продуктами не обеспечивалось, ширились забастовки и протесты, и все это вело к нестабильности в обществе и неизбежному взрыву.

Правительство вместо выделения средств на самое необходимое профинансировало на громадную сумму текстильную промышленность, принадлежащую московской буржуазии, чем поставило финансы государства на грань катастрофы.

Параллельно происходили серьезные подвижки в социалистическом движении.

Партии меньшевиков и эсеров изнутри раскололись и к октябрю фактически прекратили свое существование как единое целое, часть – поддерживала большевиков и настаивала на прекращении войны, другие – были ярыми сторонниками продолжения военных действий.

К этому времени уже наметился явный союз большевиков с левыми эсерами. Созданный в сентябре Демократическим совещанием Временный совет (Предпарламент), сформированный из представителей соцпартий и буржуазии, играл роль законодательной власти до созыва Учредительного собрания, а фактически был декоративным и имел только совещательные функции. Первое заседание Временного совета состоялось 7 октября, на нем с яркой речью выступил Троцкий, назвал совет сборищем предателей и пособников буржуазии, и фракция большевиков демонстративно покинула заседание.

Интересные события происходили и в военной среде.

Назначенный Керенским военным министром генерал Верховский, отказавшийся поддержать мятеж Корнилова, совершил инспекционную поездку по фронту и по ее результатам выступил 10 октября во Временном совете с неожиданными предложениями. Он увидел, что 10-миллионная армия разваливается, поражена повальным дезертирством и ни о каких наступательных действиях не может быть и речи.

В качестве неотложных мер Верховский предложил сократить армию на три миллиона, пытаться удерживать фронт и создать спецподразделения численностью 150–200 тысяч человек для наведения порядка на фронте. Он также рекомендовал перехватить инициативу большевистской пропаганды за прекращение войны и самим проводить такую же тактику.

Попытки убедить членов Временного совета были безуспешны, кадеты и социалисты также отвергли предложение Верховского, его стали обвинять в работе на немецкие деньги вместе с большевиками по развалу армии. Керенскому ничего не оставалось, как отправить Верховского в отпуск на лечение и передать полномочия его заместителю генералу Маниковскому, крупному специалисту в области вооружений. Генерал Маниковский также видел развал армии и невозможность продолжения войны. Между прочим, впоследствии Верховский и Маниковский примкнули к большевикам и вошли в плеяду видных советских военных.

Временное правительство было деморализовано, металось и ничего не могло сделать, теряло поддержку не только в рабоче-крестьянской среде, а и у правящего класса и интеллигенции. Все видели, что Керенский начал сдавать, был не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и принимать обдуманные решения.

Общество жаждало изменений к лучшему, а все буквально на глазах разваливалось.

Сложилась парадоксальная ситуация, интеллигенция уже желала захвата власти большевиками, чтобы они разогнали никчемное Временное правительство. При этом исходили из логики, что большевики, представленные бывшими эмигрантами и ссыльными, никогда не имевшими отношение к управлению государством, продержатся 2–3 месяца, доведут страну до дна и неизбежно обанкротятся. Тогда здоровые силы объединятся и создадут дееспособное ядро, сбросят большевиков, и начнется возрождение России.

Керенский также публично задавал вопрос, когда же большевики выступят, в надежде, что он их, как в июле, раздавит и навсегда закроет большевистскую проблему, не имея при этом абсолютно никаких сил для подавления большевиков.

У большевиков также наметился раскол, большинство в ЦК во главе с Зиновьевым и Каменевым, руководствуясь настроениями в обществе, считало, что не надо идти на авантюры, способные привести к поражению, как в июле. Они были против вооруженного восстания и предлагали формирование социалистического правительства из разных партий без буржуазии. Ленин, Троцкий и группа «молодежи» во главе с Бухариным отстаивали путь только на вооруженное восстание. Ленин видел, что власти практически нет, и она «валяется на улице», народная волна неизбежно ее сметет, надо только возглавить народное движение.

На заседании ЦК большевиков 10 октября Зиновьев и Каменев резко возражали против восстания, и решение не было принято. На расширенном заседании ЦК 15 октября решение о вооруженном восстании все-таки приняли и создали Военно-революционный комитет. Не согласный с таким решением Зиновьев 18 октября дал интервью, опубликованное в прессе, в котором возражал против восстания и тем самым рассказал о планах большевиков. Но это ни на что не повлияло, идея восстания витала в воздухе, все только и говорили об этом.

В преддверии восстания большевики заявили о проведении 22 октября в центре Петрограда митингов-концертов. Совет казачьих войск в противовес большевикам наметил крестный ход и требовал предоставить им центр города для своих мероприятий. Временное правительство, опасаясь вооруженных столкновений, уговорило казаков перенести проведение крестного хода и отдало улицу большевикам. Казаков такое отношение возмутило, и они отказались защищать правительство 25 октября.

К восстанию большевиков Керенского и правительство вообще некому было защищать, власть действительно валялась на улице.

Октябрьский переворот

Большевики наметили восстание на 25 октября, сознательно совместив его с открытием заседания 2-го съезда Советов, поставив депутатов перед фактом, что власть уже взята. В течение дня основные государственные институты и инфраструктуры в городе были захвачены большевиками, власть никто и не пытался защищать, город продолжал жить спокойно и не заметил государственного переворота.

Зимний дворец взяли без боя и арестовали министров Временного правительства, Керенский бежал, но не в женском платья, а переодевшись в форму матроса. И на этом политическая карьера экзальтированного адвоката закончилась.

Успешному осуществлению переворота способствовала часть генералитета Генштаба, которая понимала пагубность продолжения войны для России с разложившейся армией и видела в большевиках силу, способную остановить развал страны. Они контактировали с большевиками через Практический комитет (Сталин, Дзержинский, Урицкий), способствовали введению в Неву группы кораблей, в том числе «Авроры», и захвату узловых точек в городе, блокировали в городе действия запасных полков и передвижение казачьего корпуса генерала Краснова к Петрограду.

После захвата органов власти большевики, составлявшие вместе с левыми эсерами большинство делегатов на съезде, открыли поздно ночью заседание. Выступил Троцкий и объявил, что Временное правительство низложено и вся власть переходит к съезду Советов. Меньшевики и правые эсеры объявили большевиков узурпаторами и в знак протеста покинули съезд.

На следующий день на съезде выступил Ленин, зачитал декреты о мире и земле, их под аплодисменты приняли и до созыва Учредительного собрания избрали подотчетное съезду правительство – Совет народных комиссаров во главе с Лениным. И с этого момента власть перешла к большевикам.

Выборы в Учредительное собрание, назначенные еще Временным правительством, состоялись 12 ноября. По результатам выборов около 80 % голосов получили социалистические партии. Это говорило об их безусловной победе. Лидерами являлись эсеры – 40,4 % голосов, большевики были только вторые – 24 % голосов, кадеты – 4,7 % и меньшевики – всего лишь 2,6 %.

Большевики вместе с левыми эсерами, полностью поддерживающими большевиков в вопросе передачи всей полноты власти Советам, получили более 30 % и решающего голоса не имели. После выборов большевики объявили кадетов партией «врагов народа» и против ее членов начались репрессии и аресты, партия была нейтрализована и участия в деятельности собрания не принимала.

Первое заседание Учредительного собрания состоялось 5 января 1918 года, большевики не собирались отдавать власть, а эсеры готовы были поднять вооруженное восстание и отстоять свои права ведущей партии. В итоге эсеры 3 и 5 января организовали в Петрограде и Москве вооруженные выступления против большевиков с десятками погибших с обеих сторон, но большевикам удалось подавить выступление эсеров. Заседание Учредительного собрания открыл большевик Свердлов и предложил принять Декларацию прав трудящихся, фактически лишавшей полномочий депутатов. Естественно, ее отклонили.

В знак протеста большевики и левые эсеры покинули заседание и объявили его неправомочным, поскольку у оставшихся не было кворума. Поздно ночью матрос Железняк объявил, что «караул устал», и депутаты разошлись. На следующий день в Таврический дворец охрана никого не пустила, 6 января ВЦИК Советов принял декрет о роспуске Учредительного собрания, и оно прекратило свое существование.

Столь бесцеремонный разгон избранного населением представительного органа не мог остаться без ответа.

Через несколько месяцев появились альтернативные органы управления в разных частях страны, создаваемые разными политическими силами и возглавившие вооруженное противостояние.

Причины и последствия русской смуты

Разразившийся в 1917 году кризис государственного устройства России, вылившийся в две революции и последовавшую затем смуту, был обусловлен разраставшимися кризисными явлениями в российском обществе. Изживающая себя диктатура аристократии и поместного дворянства вела к противостоянию с зарождающейся буржуазией и бесправному положению народных масс, представленных в основном крестьянством.

Сложилось два уровня противостояния: внутри элиты и между элитой и народными массами.

Царь не понимал своего народа и не придавал значения народным массам. Попытка столыпинскими реформами решить земельный вопрос и сделать землю объектом купли-продажи путем разрушения крестьянской общины, основы русского общества, привела к противостоянию в селе. Там появилась крестьянская буржуазия – кулаки «мироеды», способствовавшие неизбежному расслоению, отторгаемому крестьянской средой. В царской бюрократии были люди, понимающие пагубность таких реформ и рекомендовавшие не делать этого, но царь не прислушался к рекомендациям.

В среде элиты сложилось противостояние, с одной стороны – выступала аристократия и дворянство, с другой – группировки питерской и московской буржуазии, между которыми был раскол за сферы влияния.

Московская либеральная группировка буржуазии и присоединившаяся к ней часть великокняжеской фронды и генералитета стали раскачивать государственность через либеральный блок прогрессистов в Госдуме и искусственно созданное «движение» рабочих в Военно-промышленных комитетах и Земгоре.

В этот процесс активно включились Англия и Франция уже в своих интересах с целью не допустить возвышения России в случае победы Антанты над Германией.

Правящий царский режим не понимал насущных проблем такой огромной империи и ее населения, он оказался не способен предотвратить заговор части элиты, пытавшейся по образцу Запада методами либерально-буржуазной революции преобразовать Россию.

Февральская революция была неудачной попыткой разрешения противоречий российского общества, и движущей силой революции была московская либеральная буржуазия.

Свергнув царя, они были уверены, что смогут эффективно управлять государством, но быстро выяснилось, что руководить фабрикой и произносить красивые речи – далеко недостаточно для государственного строительства, и взятая ноша оказалась для них непосильной. Политические карлики и ничтожества, не знавшие своей страны и народа, ввергли страну в хаос и смуту и были не способны управлять запущенными процессами. Пришедшая к власти либеральная буржуазия не смогла предложить ничего разумного по устройству общества и не удержала власть.

Возбужденный народ не успокаивался, либералы решили пойти на альянс с соглашательскими социалистами и предложили им ту же самую либеральную конфетку в другой обертке, на этой волне всплыла звезда популиста и болтуна Керенского. Пустые обещания и болтовня ни к чему хорошему не привели, стало только хуже, экономика разваливалась, наступление на фронте обернулось катастрофой, власть в глазах общества стала посмешищем, произошел полный распад государственных институтов и как следствие – начался распад государства.

Народ на своей шкуре почувствовал все прелести правления февралистов, волна народного негодования неуклонно росла и в итоге смела всю эту февральскую пену. После Февраля – Октябрь был неизбежен, кто-то должен был навести порядок в стране и остановить ее распад.

Твердо стоявшие на своей позиции большевики четко понимали, чего хочет народ, и говорили на языке народа. Они оседлали народный протест и совершили вооруженный переворот (он так и назывался самими большевиками до 1927 года и только после юбилея получил название Великой Октябрьской социалистической революции), объявив о прекращении войны и передаче земли крестьянам.

Народ большевиков массово поддержал и отверг предлагаемую либеральной буржуазией систему капиталистических отношений, не соответствующую традиционному устройству российского общества.

Дальше был «похабный» Брестский мир, тяжелейшие испытания, годы Гражданской войны с миллионами жертв, но воля большинства победила, Россия не распалась, и на место царской пришла красная империя. Можно по-разному относиться к большевистскому перевороту и дальнейшему их правлению, но они совершили главное – сохранили великую Россию и сделали ее сверхдержавой.

Октябрьская революция 1917 года: историческая справка

Октябрьская революция 1917 года

Октябрьская революция 1917 года — важное историческое событие. Во время революции произошло вооруженное восстание против Временного правительства и приход к власти партии большевиков.

Революция свершилась 25 октября по старому или 7 ноября по новому стилю.

Октябрьская революция 1917 года:

Сейчас сложно судить о том, могла ли страна пойти по другому пути, или революция была неизбежна, но само событие перевернуло ход отечественной истории.

Причины Октябрьской революции

Историки по-разному оценивают причины Октябрьской революции 1917 года. Люди были недовольны большим разрывом в уровне жизни правительства и народа, хотели устранить социальную несправедливость, уравнять людей в правах и обязанностях и искоренить мировые войны. К объективным причинам недовольства определенной прослойки населения можно отнести:

Значительную роль сыграли харизматичный лидер (В.И. Ленин) и четкая организации у партии большевиков.

Цели Октябрьской революции

Цели октябрьской революции выдвигались, как благородные и справедливые. К сожалению, итоги революции говорят о том, что люди пошли неверным путем и во многом стали жертвами манипуляций.

Разумеется, это не полный список, но идеологи революции обещали людям новый уровень жизни, возможность получения образование и устранения экономического разрыва.

События Октябрьской революции

События Октябрьской революции 1917 года развивались стремительно:

Итоги Октябрьской революции

Итоги Октябрьской революции показали, что цели не были достигнуты, а вооруженное восстание привело лишь к новым трагедиям.

ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Cоциально-политическая революция на территории бывшей Российской империи, начавшаяся свержением самодержавия в марте 1917 года.

Датировка завершения является дискуссионной. Революционные события продолжались до 1922 года, и завершение революции можно датировать образованием СССР и началом нового периода отечественной истории – истории СССР. В своем развитии Великая российская революция прошла ряд этапов, некоторые из которых традиционно также называются революциями:

Февральская революция 1917 года (23 февраля – 2 марта 1917 года);

Развитие революции в период Временного правительства (2 марта – 25 октября 1917 года);

Октябрьская революция и становление Советской власти (25 октября 1917 – май 1918 года);

Широкомасштабная гражданская война и интервенция (май 1918 – ноябрь 1920 года);

Попытки «третьей революции», завершение гражданской войны, интервенции и революции (осень 1920 года – 30 декабря 1922 года).

Февральская революция

23 февраля 1917 года в Петрограде начались стачки и демонстрации, которые переросли в Февральскую революцию 1917 года. Войска стреляли по демонстрантом, но 27 февраля 1917 года гарнизон Петрограда восстал. Возникли Временный комитет государственной думы (ВКГД) и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, а затем и другие Советы. Революция распространилась на другие города. Генералитет поддержал предложение ВКГД добиваться отречение царя Николая II, который оказался в Пскове. 2 марта 1917 года, оказавшись в изоляции, император отрекся от престола. ВКГД по соглашению с Петроградским Советом сформировал Временное правительство во главе с Г. Львовым. В это правительство вошел социалист А. Керенский.

Правительство взяло в свои руки всю полноту власти и приняло ряд мер, расширивших гражданские права. Но в Петрограде и на местах большое влияние приобрели Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов.

Особое значение для судеб революции имело возвращение в Россию 3 апреля 1917 года лидера большевиков В. Ленина, который, вопреки сопротивлению более умеренных лидеров большевизма, настоял на новом курсе – курсе на социалистическую революцию. Несмотря на сохранение значительного влияния в партии умеренных большевиков (Л. Каменев, Н. Рыков и др.), на VII (апрельской) конференции большевиков победила линия Ленина. Это предопределило союз и последующее слияние большевиков с группой социал-демократов-межрайонцев, лидер которых Л. Троцкий придерживался той же, что и Ленин, концепции перерастания «буржуазной» революции в «социалистическую».

В Советах лидировали умеренные социалистические партии (Партия социалистов-революционеров (эсеров, ПСР) и социал-демократы – меньшевики). Социалисты искали компромисс между радикальными массами трудящихся и «цензовыми элементами» – состоятельной интеллигенцией и предпринимателями, без которых эффективное функционирование экономики представлялось сомнительным. Однако стремление социалистов консолидировать общество столкнулось с его растущей поляризацией. Подтвердив готовность России воевать до победы, министр иностранных дел, лидер конституционных демократов П. Милюков спровоцировал волнения и столкновения в Петрограде («Апрельский кризис» 20 – 21 апреля 1917 года). Социалисты и широкие массы Петрограда надеялись на скорейший мир «вничью» без аннексий и контрибуций. Чтобы восстановить устойчивость правительства, либералам пришлось привлечь в него 5 мая 1917 года социалистов (В. Чернов, М. Скобелев, И. Церетели, А. Пешехонов). Однако либералы блокировали предложения части социалистов о проведении социальных реформ, способных несколько снизить напряжение в обществе. Правительство в большинстве своем выступало за отказ от социальных преобразований до созыва Учредительного собрания.

Авторитет правительства падал. В мае прошел Всероссийский съезд крестьянских советов, а в июне – Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Эти съезды опирались на миллионы активных граждан и могли стать «временным парламентом», что позволило бы придать новой власти дополнительную опору и начать социальные реформы. Идею создания социалистического советского правительства поддерживали большевики и часть эсеров и меньшевиков.

Правительство надеялось сплотить вокруг себя граждан страны с помощью успехов на фронте. 18 июня 1917 года было начато наступление российской армии под Калушем. Но русская армия уже потеряла свою боеспособность, наступление провалилось, и 6 июля 1917 года противник перешёл в контрнаступление.

3 – 4 июля 1917 года социально-политическая неустойчивость в Петрограде привела к июльскому кризису 1917 года, который закончился политическим поражением большевиков и левых социалистов. Ленину и некоторым другим лидерам большевиков пришлось уйти в подполье.

После поражения радикальных левых сил лидеры социалистов видели главную угрозу справа. Социалистические партии восстановили коалицию с либералами, на этот раз под руководством А. Керенского, возглавившего правительство 8 июля 1917 года.

Либеральные политические круги надеялись, опираясь на военную силу главнокомандующего Л. Корнилова, установить «твердый порядок» и решить вставшие перед страной проблемы путем милитаризации тыла и восстановления способности армии к наступлению. Государственное совещание ведущих политических сил не смогло остановить политическую поляризацию. 26 августа 1917 года начался конфликт между Л. Корниловым и А. Керенским. Выступление Корнилова закончилось его поражением 1 сентября 1917 года. Эти события вновь нарушили равновесие в системе власти. На Демократическом совещании левых и демократических сил в сентябре это обсуждение продолжилось, но премьер-министр Керенский вопреки позиции своей партии эсеров 26 сентября 1917 года создал коалицию с кадетами. Этим он ещё сильнее сузил политическую базу своего правительства, так как его уже не поддерживали ни кадеты, ни левое и центристское крылья социалистов, а Советы в условиях бездействия правительства пред лицом кризиса стали переходить под контроль большевиков.

Октябрьская революция

24 – 26 октября 1917 года произошел Октябрьский переворот, который привел к власти большевиков, заложил основы Советской власти, стал началом Октябрьской революции как этапа ВРР и начального этапа развития советского общества. В условиях переворота II Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов передал власть большевистскому Совету народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным, избрал Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), игравший роль временного представительского органа власти. Съезд принял первые декреты советской власти. Декрет о земле провозглашал передачу земли крестьянам без всякого выкупа, а Декрет о мире провозглашал готовность немедленно заключить мир без аннексий и контрибуций, для чего вступить в мирные переговоры с Германией и ее союзниками.

Сразу после Октябрьского переворота по всей России развернулась борьба сторонников и противников советской власти. А. Керенский еще предпринимал попытки отбить Петроград, но его поход завершился неудачей из-за низкой популярности премьера в войсках.

29 октября 1917 года Всероссийский Исполком профсоюза железнодорожников (Викжель) инициировал переговоры между враждующими сторонами в целях предотвращения гражданской войны и создания «однородного социалистического правительства». В результате сопротивления Ленина и правого крыла социалистов они закончились неудачей, после чего группа умеренных большевиков (Каменев, Зиновьев, Рыков и др.) вышла из СНК и ЦК РСДРП(б). Эскалация конфликта между массовыми партиями вылилась в скоротечную гражданскую войну в ноябре-декабре 1917 года, в которой победили большевики и поддержавшие их левые эсеры, другие радикалы в Советах. В феврале 1918 года потерпело поражение выступление против советской власти на Дону под руководством атамана А. Каледина. Созданная в ноябре Добровольческая армия во главе с Корниловым отступила в степи. Победой большевиков закончилась вооружённая борьба в Москве и ряде других крупных городов, однако локальные боевые действия против Советской власти продолжались весной 1918 года.

У большевиков не было достаточных связей с крестьянским большинством страны. Обеспечить «союз рабочего класса и крестьянства» мог союз большевиков и партии левых эсеров (ПЛСР), отколовшихся от ПСР после Октябрьского переворота. С помощью левых эсеров большевикам удалось получить поддержку части крестьянских Советов. На базе Советов, руководимых большевиками и левыми эсерами, 10 декабря 1917 года был создан объединенный рабоче-крестьянский ВЦИК. Коалиция большевиков и одной из социалистических партий придала диктатуре форму союза пролетариата и крестьянства. 9 декабря 1917 года левые эсеры вошли в правительство в качестве младших партнеров. Угрозу для власти ВЦИК и СНК составляло Учредительное собрание 1918 года, но оно было распущено 6 января 1918 года.

В ходе Октябрьской революции был введен рабочий контроль на производстве, была проведена национализация банков, создан крупный государственный сектор экономики, управляемый Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ). Благодаря начатой в январе 1918 году по закону о социализации земли передаче земли в руки крестьян вырос авторитет Советской власти в деревне. Однако принципы раздела были непродуманными, что вызвало обострение социальной напряженности на селе.

Октябрьская революция как начало преобразований, направленных на достижение социализма, стала не только этапом в развитии Российской революции 1917-1922 годов, но и важным поворотом в развитии мировых процессов. В 1917 – начале 1918 года её значение определялось выдвижением большевиками инициативы по немедленному заключению демократического мира без аннексий и контрибуций, с правом наций на самоопределение. Однако в реальности Брестский мир 1918 года привел к существенному сокращению территории России. Это усугубляло продовольственную проблему и еще сильнее обостряло отношения горожан и крестьянства. Левые эсеры вышли из правительства и развернули агитационную кампанию против большевиков в Советах. Капитуляция перед Германией настроила против большевиков миллионы людей независимо от их социального происхождения.

Гражданская война и интервенция

В марте 1918 года страны Антанты начали интервенцию в России, стремясь снизить возможные издержки, связанные с ее выходом из войны. В 1918-1922 годах наиболее активное участие в интервенции приняли Великобритания, Франция, США и Япония.

После начала революции в Германии в ноябре 1918 года Россия денонсировала Брестский мир. При любой возможности большевики пытались оказать военную поддержку очагам социалистических выступлений в Европе и националистическим антиимпериалистическим выступлениям в Азии. Но в середине 1918 года большевики все еще не могли справиться с острыми внутренними проблемами.

После заключения Брестского мира тяжесть продовольственной диктатуры ложилась на крестьян Поволжья, Северного Кавказа и Сибири. 13 мая 1918 года был принят декрет «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию», известный как Декрет о продовольственной диктатуре. В июне 1918 года были созданы комитеты бедноты (комбеды), которые стали опорой политики большевиков на селе. Советы, сопротивлявшиеся этой политике, распускались. Росла социальная напряжённость в деревне.

С началом гражданской войны в Советских республиках сформировалась система, получившая позднее название «военный коммунизм». Была национализирована промышленность, торговля заменялась государственным распределением.

В ходе выступления левых эсеров 5 – 7 июля 1918 года они были разгромлены и потеряли позиции в Советах.

На территории, занятой противниками Советской республики в Поволжье, первоначально власть перешла к Комитету членов Учредительного собрания (Комуч), состоявшему из эсеров. Происходил процесс перехода к авторитарному режиму. Милитаризация жизни, рост влияния офицерства, усиление правых социально-политических группировок привели к передаче власти от социалистического Комуча к Уфимской директории – либерально-социалистической коалиции, подобной Временному правительству. В ночь на 18 ноября 1918 года военные свергли и ее, передав власть адмиралу А. Колчаку. Эта диктатура была поддержана кадетами. В качестве верховного правителя Колчака признал А. Деникин. Другой центр белого движения возник на Дону и Северном Кавказе. В январе 1919 года Добровольческая армия и казачество объединились в Вооруженные силы юга России под командованием Деникина. Сильные группировки белых действовали против Петрограда (с июня 1919 года под командованием Н. Юденича) и на севере России (с мая 1919 г. под командованием Е. Миллера).

Значительную роль в борьбе с большевизмом играли также национальные движения, но их задачи были территориально ограниченными. Брестский мир и Гражданская война привели к распаду России как единого государства. На пространстве бывшей Российской империи образовалось несколько советских республик, контролируемых из Москвы через структуры РКП(б), а также независимые от Советской власти государства: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

Завершающий этап революции

Победа над армиями Деникина, Юденича, Врангеля, Колчака и т.д. лишала смысла состояние «единого военного лагеря». В РКП(б) развернулась дискуссия о профсоюзах. В то же время на территории России и Украины усилились повстанческие движения, в которые были вовлечены сотни тысяч человек (см. Антоновское восстание 1920-1921 годов, Западно-сибирское восстание 1921 года, Махновское движение). Восставшие выдвигали требования прекращения продразверстки, свободы торговли, ликвидации большевистской диктатуры. Усиливались рабочие волнения. Кульминацией этой фазы революции стало Кронштадтское восстание 1921 года. Х съезд РКП(б) в марте 1921 года принял решение о переходе к Новой экономической политике (НЭП) и запрещении в партии фракций и группировок. С введением НЭП попытка немедленного перехода к коммунизму завершилась.

К 1922 году определилась победа коммунистов (большевиков) в Российской революции. Но итоги революции были обусловлены не только их политикой, но и сопротивлением коммунистической политике широких народных масс. Большевикам пришлось пойти на уступки крестьянскому большинству страны, но они носили исключительно экономический характер. Вся полнота политической власти и «командные высоты» экономики оставались в руках руководства РКП(б), что давало ему возможность в любое время возобновить политику, близкую к «военному коммунизму». Лидеры большевизма рассматривали НЭП в качестве кратковременного отступления, передышки.