Что в голове у аутистов

Взгляд невролога на проблему аутизма

Эта статья написана главным образом для родителей детей, страдающих различными формами аутизма. Родители проводят со своими «особенными» детьми гораздо больше времени, чем дефектологи, психологи и учителя. И поэтому, я считаю, что они должны понимать, что происходит с их детьми и как это исправить.

Кора головного мозга взрослого человека похожа на политическую карту: она вся условно разделена на зоны (поля). У новорожденного ребенка эти поля едва намечены, а сама кора очень тонкая, в ней мало клеточных слоев. Корковые поля и клеточный состав коры увеличиваются и дифференцируются в течение всей жизни человека. Способность коры изменяться называют нейропластичностью.

Процесс развития коры идет в определенной последовательности. Особый интерес для понимания причин возникновения аутизма представляет самый первый период, условно разделяемый на три этапа:

I. чувствительно-двигательный. С момента рождения, и в течение первого года жизни быстрее и сильнее развиваются рецептивные (чувствительные) зоны коры: первичные и вторичные слуховые и зрительные корковые зоны, зона тактильной чувствительности, обонятельной, вкусовой, мышечно-суставное чувство. Кроме этого развиваются зоны двигательной коры и мозжечок. Развитие левого и правого полушарий в этом возрасте идет примерно одинаково. В результате этого развития ребенок учится чувствовать собственное тело, его положение в пространстве, различать звуковые, обонятельные, вкусовые раздражители и зрительные образы, он начинает перемещаться в пространстве, у него формируется крупная моторика.

как держать ложку и есть?

как открыть (закрыть) дверцу?

как пользоваться горшком?

Дети учатся пользоваться руками, начинает формироваться мелкая моторика.

III. левополушарный. К 2,5-3 годам (в норме) начинается усиленный рост левого полушария. Левая лобная область отвечает за волевую составляющую поведения (дети начинают учиться себя контролировать) и за ту часть мышления, которая отвечает на вопросы «КТО?» и «ЧТО?» А это является предпосылкой того, что у ребенка начинает формироваться речь. Сначала жестовая (принеси, покажи), а затем вербальная: слова – фразы – предложения.

Итак, в период от рождения и до 3 лет ребенок последовательно проходит в своем развитии чувствительно-двигательный, правополушарный, и левополушарный этапы.

Такая последовательность формирования функций обусловлена генетически и приводит к тому, что до 3 лет у ребенка успевает сформироваться полный набор первичных навыков, необходимых для выживания.

Что происходит в первый период развития на клеточном уровне? Нейроны головного мозга вырабатывают целый ряд биологических веществ, одно из которых называется нейротрофическим фактором (англ. Brain-derived neurotrophic factor, BDNF).

Нейротрофический фактор может вызывать в головном мозге ряд изменений:

Укрепляет связи между нейронами и помогает соединить их вместе, чтобы обеспечить совместную активацию в будущем, при формировании нервных центров. Например, в слуховой зоне коры находятся нейроны, которые воспринимают звуки разной частоты. Под действием нейротрофического фактора эти нейроны объединяются в группы (по частотному принципу). И когда приходит звук определенной частоты, он возбуждает не единичный нейрон, или всю слуховую кору, а, исключительно, группу определенных нейронов. Так ребенок учится дифференцировать звуки.

Способствует росту тонкой миелиновой (жировой) оболочки вокруг каждого аксона (отростка нейрона, передающего сигнал к другим нейронам), что значительно повышает скорость передачи импульсов. Таким образом, формируется белое вещество головного и спинного мозга.

Способствует активации базальных ганглиев и поддерживает их активность весь этот период. Базальные ганглии помогают концентрировать внимание, запоминать то, что мы переживаем. Сами базальные ганглии посылают импульсы нейронам, заставляя их постоянно выделять нейротрофический фактор, тем самым принимая участие в процессе дифференциации карты мозга.

Принцип действия нейротрофического фактора в первый период развития коры помогает понять, как формируется синдром детского аутизма.

Нейроны, вырабатывая нейротрофический фактор, активируют базальные ганглии. Они, в свою очередь, заставляют нейроны высвобождать нейротрофический фактор. Круг замыкается положительной обратной связью. Но кроме нейронов на базальные ганглии также могут воздействовать и нейромедиаторы, способные вызывать как возбуждение так и торможение базальных ганглиев. Один из тормозных медиаторов – серотонин. Он вырабатывается определенными группами нейронов но, в то же время, серотонин вырабатываться и соматическими клетками, в частности клетками кишечника. Серотонин, наряду с гистамином, является медиатором воспалительной реакции (в том числе и аллергической).

Сохранение многочисленных недифференцированных полей в мозге является причиной возникновения у детей таких характерных для аутизма черт как гиперчувствительность к звукам (когда ребенок слышит звук определенной частоты, у него происходит активация всей слуховой коры), к прикосновениям, яркому свету, вкусу или консистенции пищи.

Становится понятна и высокая частота случаев эпилепсии у детей – аутистов, и то, почему у разных детей определяется разная глубина аутизма: чем раньше произошло завершение первого периода развития, тем менее дифференцированы корковые поля, и тем глубже аутизм. Это также объясняет причины большего размера мозга у детей-аутистов – нейротрофический фактор увеличивает жировую оболочку (миелин) вокруг нейронов, т.е. мозг увеличен за счет белого вещества, а количество клеток (серого вещества) снижено. Итак, к 2-2,5 годам ребенок с аутизмом остается с частично сформированной корой.

Так как процесс формирования корковых полей в различных областях мозга идет с разной скоростью, то при преждевременном завершении первого периода у ребенка формируется мозаичный интеллект.

Следующий важный тезис: мы уже говорили, что катастрофа раннего детского аутизма (РДА) происходит в возрасте от 1,5 до 2,5-3 лет, когда у ребенка наиболее развитым остается правое полушарие. На этом этапе развития дети не способны работать в группе. Каждый сам по себе. Они не заводят друзей, не умеют делиться (отнимают друг и друга игрушки, дерутся). А поскольку ребенок с аутизмом остается на этом уровне развития и в дальнейшем, он не развивает коммуникативные и социальные навыки в течение времени. Пребывание его в коллективе ничего не меняет, так как он остановился не на том уровне развития.

Роль мозжечка в развитии аутизма

Мозжечок расположен в задней черепной ямке, является интегрирующим органом. У мозжечка много связей: с фронтальной корой, с подкорковыми (базальными), вестибулярными и вегетативными ядрами, со спинным мозгом. Главные нейроны мозжечка, составляющие более 50% от всех нейронов мозга – клетки Пуркинье. Мозжечок работает в единой системе с префронтальной корой и таламусом. Префронтальная кора, таламус, мозжечок активизируются одновременно.

Основные функции мозжечка

Регуляция мышечного тонуса и согласование работы мышц-антагонистов.

Подготовка мышц к двигательному акту. Мозжечок делает двигательный акт возможным, движения точными и плавными. Таким образом, мозжечок действует на все скелетные мышцы (в том числе мимические и мышцы, участвующие в голосообразовании). При правильной работе мозжечка наше лицо эмоционально и подвижно, речь плавная, а голос хорошо модулирован.

Хранилище процедурной памяти: память о том, как выполнять различные действия (езда на велосипеде, катание на коньках, игра на скрипке). Раз научившись, мы умеем это делать всю жизнь.

Обеспечение моторного обучения – процесс улучшения моторных навыков, точности и плавности движений. Этот тип обучения необходим для развития речи, спортивных игр, игры на музыкальных инструментах, лазания по деревьям, плавания.

Обеспечение динамических процессов ходьбы, сохранения равновесия и стояния (постуральные рефлексы).

Обеспечение динамической интегративной организации психической деятельности: мозжечок обеспечивает быстрое, плавное и последовательное выполнение психических функций, прежде всего мышления. При поражении мозжечка развивается «дисметрия мышления», нарушается последовательность и согласованность исполнения когнитивных операций. Из-за этого страдают генерация идей, формирование гипотез.

Автоматизация «двигательных актов» и высших корковых функций

При аутизме выявляется уменьшение количества клеток Пуркинье, что приводит к ухудшению исполнения всех перечисленных функций:

нарушается мышечный тонус – движение не точные, дети неуклюжие, часто падают, мимика бедная, речь монотонная, дизартричная, голос не модулирован;

снижается моторное обучение – не умеют бегать, прыгать, ловить мяч, ездить на велосипеде;

нарушается чувство равновесия – ходят на пальчиках, раскачиваются (попытка компенсировать);

нарушается динамический строй речи (не могут устанавливать причинно-следственные связи между словами в предложении);

нарушается связанность мышления – при разговоре дети перескакивают с одного на другое, не могут делать выводы;

нарушается автоматизация процессов – снижается темп выполнения заданий.

У детей с синдромом аутизма, особенно при низком общем интеллекте, иногда формируется синдром Саванта. Что это такое? Дело в том, что существует 4 вида нейропластичности (по Гофману):

Как уже говорилось, при аутизме у ребенка формируется мозаичный интеллект. Если какая-то функция развита сильнее остальных, то ребенок будет стремиться использовать только эту функцию (стереотипное поведение). Зона коры головного мозга, отвечающая за эту функцию, постепенно будет увеличиваться путем «расширения карты» за счет окружающих бездействующих зон. А таких зон много, так как процесс дифференциации не был завершен. Получается «островок гениальности» на фоне общего низкого интеллекта. Но те зоны, которые были захвачены, уже не будут выполнять свои изначальные функции. Этот мозг никогда не будет учиться новому. Синдром Саванта это что-то вроде крайней степени стереотипного поведения. И для аутичного ребенка это не плюс, а огромный минус.

У детей с аутизмом при осмотре оценивают две группы симптомов

Оценивая самообслуживание, анализируется степень развития правого полушария.

Мозг пластичен всю жизнь. Всю жизнь наш мозг изменяется под воздействием окружающей среды. В книге «Мозг, мышление и поведение» нейрофизиологи Флойд, Блум и Лазерсон пишут: «опыт (например, обучение) может вызвать физические изменения в мозге».

Следовательно, понятие «коррекционный возраст» т.е. возраст, ограничивающий время развития мозга, не точно отражает реальную картину. Гораздо точнее понятие «критические периоды», т.е. периоды, в которые происходит перестройка мозга и воздействие на мозг облегчается.

Родителям важно понять, что нельзя останавливаться на достигнутом после того, как ребенок перерос «коррекционный возраст» (10-12 лет). Наоборот, в пубертатный период природа дает этим детям еще один шанс и он должен быть использован.

Каким же образом обучение приводит к развитию мозга?

Существует такое выражение: «нервные клетки не восстанавливаются». Это не так. Действительно, нейроны не способны к делению, но мы же не живем всю жизнь с одними и теми же клетками. А если случилась катастрофа (инсульт, черепно-мозговая травма) и происходит массовая гибель нейронов? Ведь после травмы функции мозга постепенно восстанавливаются. Но восстанавливаются только те функции, которые восстанавливают.

С момента рождения и до смерти в головном мозге существуют нейрональные стволовые клетки. Они постоянно делятся и дифференцируются: в нейроны, клетки нейроглии, клетки Пуркинье. Их путь дифференцировки определяется потребностью. Мы говорили, что у детей-аутистов размеры мозга больше, чем у нейротипиков. Но этот размер достигается за счет белого вещества, количество нейронов и клеток Пуркинье у них снижено.

Формирование новой функции путем обучения создает потребность в определенных клетках. Стволовые клетки будут дифференцироваться так, чтобы удовлетворить возникшую потребность. Например, когда вы учитесь езде на велосипеде, стволовые клетки будут дифференцироваться в клетки Пуркинье. И их будет все больше до тех пор, пока сохраняется потребность в усилении этой функции мозжечка. А у клеток Пуркинье кроме моторного обучения есть и другие функции, и эти функции тоже появятся в процессе дифференциации.

Итак, дети с синдромом РДА не безнадежные инвалиды, они могут и должны развиваться и учиться.

Но они не могут это делать сами, их надо всему учить.

Прежде чем начинать учить, необходима подготовка

1. Нужно создать мозгу ребенка благоприятные условия: определить и исключить все аллергены из окружающей ребенка среды и пищи. Это приведет к снижению уровня периферического серотонина и повышению мозгового серотонина. А от него зависит количество нейротрофического фактора и, следовательно, глубина пластических изменений в мозге.

Вместе с этим вы избавитесь от диспепсии и, хотя бы частично, от сопутствующих аллергических заболеваний.

2. Трезво определить неврологический возраст ребенка. Если ребенок 7-ми лет ест руками, ходит в памперсе, не может сам одеться и раздеться, то его неврологический возраст соответствует одному году. Учить с ним буквы и цифры в таком случае преждевременно. Начинать обучение нужно с того момента на, котором ребенок остановился, и проходить последовательно все этапы нормального развития. Сначала правополушарное развитие: «как одеться?», «как держать ложку?», «как играть?». Развиваем Самообслуживание и мелкую моторику.

3. Как можно раньше начать моторное обучение: качели, карусели, игры с мячом, батут, ролики, самокат, плавание, кувырки, езда на велосипеде.

И только тогда, когда ребенок достигнет неврологического возраста 6-7 лет, можно приступать к школьному обучению. Иначе навыки не будут закрепляться, ребенок будет все забывать.

На занятия с ребенком в день уходит примерно 8 часов. Без выходных, праздников и каникул. Непрерывность занятий необходима для того, чтобы постоянно стимулировать базальные ганглии. Они будут стимулировать нейроны вырабатывать нейротрофический фактор мозга. А он вызовет в мозге пластические изменения.

Задания должны постепенно и постоянно усложняться.

Занятия должны быть комплексными: одновременно давать упражнения для развития правого полушария, левого и мозжечка. Но, при этом занятия должны соответствовать неврологическому возрасту ребенка.

Ниже приведен примерный список обучающих игр и игрушек, разбитый по категориям.

Развивают артикуляцию речи через развитие мелкой моторики (мелкая моторика способствует развитию артикуляции т.к. центры движения кисти и артикуляции речи находятся рядом):

Расстройство аутистического спектра: «дети дождя»

Кадр из фильма «Человек дождя», самой известной истории о человеке с аутизмом в поп-культуре

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Они видят мир по-другому, не любят контактировать с обществом, имеют «странности» в поведении и нарушения речи. Родители и воспитатели часто принимают их за одаренных детей со своими особенностями, но врачи уже давно определили их диагноз — «расстройство аутистического спектра». В этой статье вы узнаете о том, что такое расстройство аутистического спектра и что известно о причинах его развития.

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «био/мол/текст»-2018.

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

Если вы знаете одного человека с аутизмом,

то вы знаете одного человека с аутизмом.

Стивен Шор,

профессор Университета Адельфи (США),

имеет диагноз «аутизм»

У простого обывателя при упоминании термина «расстройство аутистического спектра» (РАС) в голове, скорее всего, всплывет образ главного героя фильма «Человек дождя», и на этом, пожалуй, всё. На постсоветском пространстве тема РАС не освещается в достаточной степени, а диагностика в большинстве случаев далека от совершенства [1]. Ежегодно в мире увеличивается количество детей с расстройствами аутистического спектра. Медики говорят о разных причинах: улучшенная система диагностики, подозрение влияния ранней вакцинации, вредное воздействие пресловутых ГМО и даже старший возраст будущих пап. Так что такое РАС и что ученым уже удалось узнать о причинах его развития?

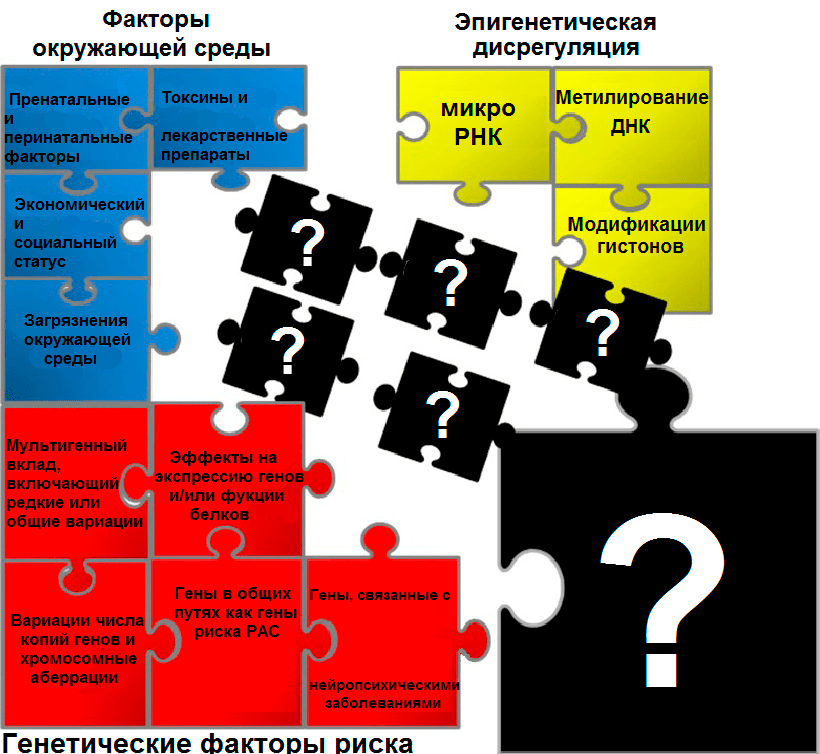

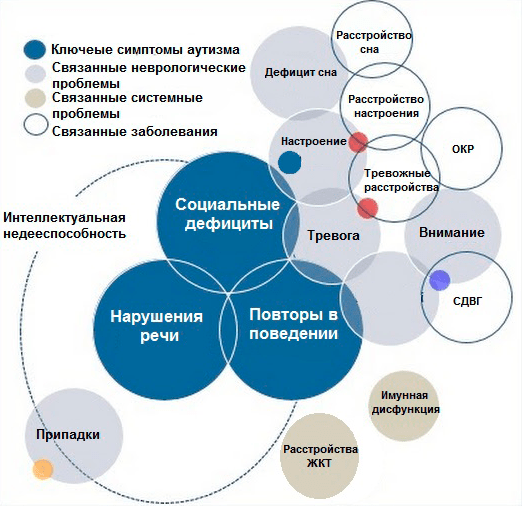

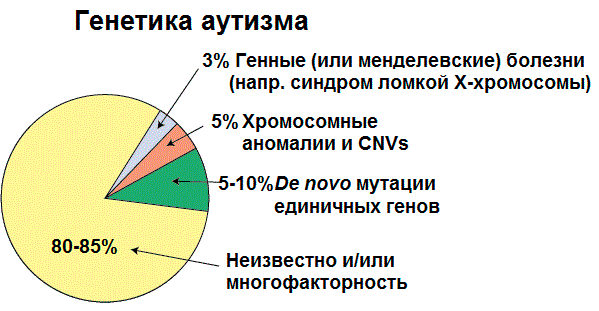

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это расстройство нервной системы, которое характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях и коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся действий) [2], и, по данным Соединенных Штатов Америки за 2014 год, оно диагностируется у одного из 59 детей [3]. В России распространенность составляет один случай на 100 детей, но официальный диагноз получают гораздо меньшее количество людей [1]. РАС диагностируется во всех расовых, этнических и социально-экономических группах, в пять раз чаще встречается у мальчиков, чем у девочек [4]. На данный момент причины болезни не известны, но предполагается, что оно возникает вследствие сложного взаимодействия между генетическими, эпигенетическими и экологическими факторами [5], [6] (рис. 1).

Рисунок 1. Причины РАС

До мая 2013 года в число официальных диагнозов аутистического спектра в американском «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM) входили: аутистическое расстройство, первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений (ПРР-БДУ), синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство и синдром Ретта. Сегодня в последнем, пятом издании DSM, существует только один диагноз — «расстройство аутистического спектра» с тремя степенями тяжести, но многие терапевты, клиницисты, родители и организации продолжают использовать такие термины, как ПРР-БДУ и синдром Аспергера [2].

Симптомы

Расстройство аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях пациентов. В зависимости от возраста и интеллекта, у детей с аутизмом заметна различная степень дефицита коммуникации. Эти дефициты проявляются в речевых задержках, монотонной речи, эхолалии (неконтролируемом автоматическом повторении слов, услышанных в чужой речи), а также варьируют от плохого понимания до полного отсутствия устной речи. Невербальная коммуникация также нарушена и может включать трудности в установлении зрительного контакта, сложности в понимании выражений лица и жестов. Еще одной важной особенностью людей с РАС является дефицит социально-эмоциональной взаимности (рис. 2) [7].

Рисунок 2. Симптоматика РАС

Проще говоря, дети с расстройством аутистического спектра не интересуются общением с людьми, плохо их понимают, любят придерживаться различных ритуалов, склонны к повторяющимся движениям тела, могут иметь языковые проблемы и задержки в интеллектуальном развитии. Различные симптомы приводят к значительному ухудшению во многих областях адаптивного функционирования. Одновременно с этим, дети с РАС часто имеют и множество сильных сторон: усидчивость, внимание к деталям, хорошая зрительная и механическая память, склонность к однообразной работе, что может быть полезно в некоторых профессиях.

История заболевания

Термин «аутизм» используется уже более 100 лет (с 1908 года). Впервые он был озвучен Эйгеном Блейлером, швейцарским психиатром, и использовался для описания пациентов с шизофренией, которые были особенно поглощены сами собой. Термин аутизм, который использовал Блейлер, происходит от греческого слова autós, что означает «сам». Оно предназначалось для описания «изолированного я», которое он увидел у людей с шизофренией [8]. На самом деле, эти диагнозы различны, так как у ребенка с аутизмом нет галлюцинаций, иллюзий, они не пользуются речью, чтобы передать свои иррациональные мысли, потому что они часто вообще не используют речь. К тому же дети с РАС имеют стабильные симптомы на протяжении жизни, а диагноз «шизофрения» обычно подразумевает периоды ремиссии.

В 1943 году доктор по имени Лео Каннер проводил наблюдения групп детей, которые ранее считались умственно отсталыми. Он отмечал, что у детей были трудности в социальном взаимодействии, тревожность при отклонении от привычного уклада жизни, эхолалия, ограниченность репертуара спонтанной активности, но при этом хороший интеллектуальный потенциал, неплохая память, гиперчувствительность к сенсорным воздействиям. Каннеру принадлежит введение термина «ранний детский аутизм» (РДА) для описания совокупности симптомов у детей, которых он изучал [8].

Немецкий ученый Ганс Аспергер в 1944 году описал «более мягкую» форму аутизма, которая до сегодняшнего времени была известна как синдром Аспергера. Он описывал случаи с мальчиками, которые были очень умными, но имели проблемы с социальными взаимодействиями. Он отмечал у детей трудности со зрительным контактом, стереотипные слова и движения, а также сопротивление изменениям, но при этом они не имели недостатков в речевом и языковом образовании. В отличие от Каннера, Аспергер отмечал также проблемы с координацией у этих детей, но при этом больше способностей к абстрактному мышлению. К сожалению, исследование Аспергера было обнаружено лишь три десятилетия спустя, когда люди начали подвергать сомнению используемые в то время диагностические критерии. Только в 1980-х годах работа Аспергера была переведена на английский язык, опубликована и получила известность [8], [9].

В 1967 году психиатр Бруно Беттельгейм писал, что аутизм не имеет органической основы, но является результатом воспитания матерей, которые сознательно или бессознательно не хотели своих детей, что в свою очередь приводило к сдержанности в отношениях с ними. Он утверждал, что основной причиной заболевания было отрицательное родительское отношение к младенцам на критических ранних стадиях их психологического развития [10].

Бернард Римланд, психолог и отец ребенка с аутизмом, не соглашался с Беттельгеймом. Он не мог смириться с мыслью, что причиной аутизма его сына были либо его родительские ошибки, либо ошибки его жены. В 1964 году Бернард Римланд опубликовал работу «Инфантильный аутизм: синдром и его последствия для нейронной теории поведения», которая указала направление для дальнейших исследований в то время [8].

Аутизм стал лучше известен в 1970-х годах, но на тот момент многие родители всё еще путали аутизм с умственной отсталостью и психозом. Ученые же начали вносить ясность в этиологию заболевания: исследование 1977 года на близнецах показало, что аутизм в значительной степени обусловлен генетикой и биологическими различиями в развитии мозга [10]. В 1980 году диагноз «инфантильный аутизм» впервые включен в «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM); болезнь также официально отделена от детской шизофрении. В 1987 году DSM заменил «инфантильный аутизм» более широким определением «аутистическое расстройство» и включил его в пересмотренную третью редакцию. Тогда же психолог и доктор философии Ивар Ловаас опубликовал первое исследование, которое показало, как интенсивная поведенческая терапия может помочь детям с аутизмом, что подарило родителям новую надежду (рис. 3) [8], [9]. В 1994 году синдром Аспергера добавили в DSM, расширяя диагнозы аутистического спектра, включая, таким образом, более «мягкие» случаи [10].

Рисунок 3. Ученые, которые внесли свой вклад в учение о расстройствах аутистического спектра

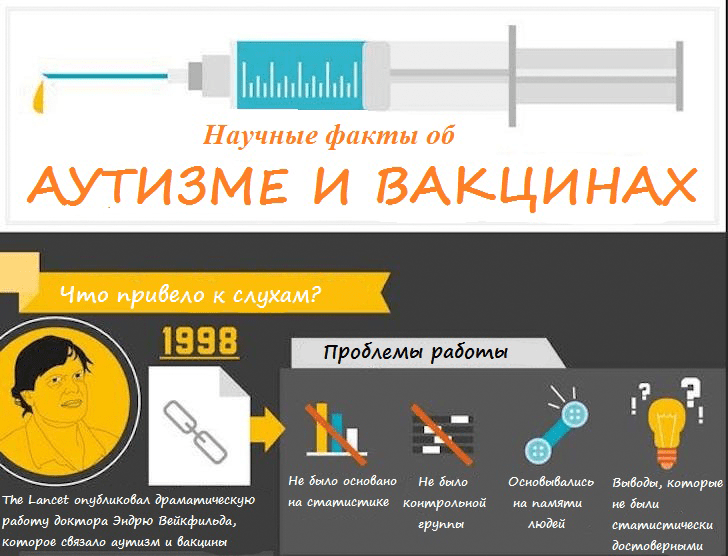

В 1998 году было опубликовано исследование о том, что вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) вызывает аутизм. Результаты этого исследования были опровергнуты, но оно привлекло достаточно внимания, чтобы вызывать путаницу и по сей день (рис. 4) [9]. Сегодня нет никаких научных данных, подтверждающих связь вакцинации и РАС [11]. Печально, но совсем недавно, в августе 2018 вышло сообщение, в котором говорится, что более 50% людей в некоторых европейских странах по-прежнему верят в то, что вакцины вызывают аутизм [12].

Рисунок 4. Фрагмент рисунка о связи РАС и вакцин

Наконец, в 2013 году DSM-5 объединяет все подкатегории состояния в один диагноз «расстройства аутистического спектра», а синдром Аспергера больше не считается отдельным состоянием [8–10].

Причины РАС

Точная причина расстройства аутистического спектра (РАС) в настоящее время неизвестна. Оно может возникать в результате генетической предрасположенности, экологических или неизвестных факторов, то есть РАС не является этиологически однородным. Вероятно, существует множество подтипов РАС, каждый из которых имеет различное происхождение.

Генетика

Предполагается, развитие РАС во многом связано с влиянием генетических факторов. В поддержку генетики как причины можно добавить результаты исследований, показывающие, что РАС чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, что, скорее всего, вызвано генетическими различиями, связанных с Y-хромосомой [14]. В пользу теории говорят также исследования близнецов с РАС, которые определили показатели конкордантности (конкордантность — наличие определённого признака у обоих близнецов) для монозиготных (60–90%) и дизиготных (0–10%) близнецов [15]. Высокая конкордантность в парах монозиготных близнецов и существенно более низкая конкордантность в парах дизиготных близнецов свидетельствуют о значительной роли генетических факторов. В исследовании, проведенном в 2011 году, почти 20% младенцев со старшим биологическим братом с РАС также имели РАС, а если таких старших братьев было несколько, то вероятность иметь диагноз РАС была еще выше [16].

Исследователи подсчитали, что существует 65 генов, которые считают сильно связанными с аутизмом, и 200 генов, которые связаны с этим диагнозом слабее [17]. Полногеномный поиск ассоциаций (genome-wide association studies, GWAS) подтверждает вклад общей аллельной дисперсии в РАС, включая однонуклеотидные полиморфизмы (single nucleotide polymorphism, SNP) и вариации числа копий генов (copy number variation, CNV) [18]. При обследовании родителей пациентов обнаружили большой вклад de novo CNV в РАС [19] (de novo мутации, или вариации — это мутации, которых не было ни у кого из членов семьи и появившиеся впервые у пациента). По данным на 2014 генные мутации de novo и CNV влияют на возникновение заболевания примерно в 30% случаев [20]. Анализ данных 1000 семей в 2011 году связывал два хромосомных региона, 7q11.23 и 16p11.2, с аутизмом [21], но в 2015 году Сандерс и его коллеги при исследовании 10 220 человек из 2 591 семей показали [17], что CNVs еще в четырех регионах с одинаковой вероятностью могут быть настоящими кандидатами в вариации, связанные с аутизмом. В сентябре 2018-го вышла статья, в которой сообщается, что японцы с аутизмом и шизофренией имеют перекрывающиеся CNV [22]. Недавние исследования когорт РАС сообщают об относительно высоких скоростях мутаций de novo в некодирующих областях генома, а также о небольших мутациях экзома, то есть кодирующих областей генома, которые включают как известные, так и ранее необнаруженные гены-кандидаты в связанные с РАС (рис. 5) [23], [24].

Рисунок 5. Генетические нарушения, ассоциированные с РАС

Нейробиологические факторы

Генетические аномалии могут приводить к аномальным механизмам развития мозга, что в свою очередь приводит к его структурным и функциональным, а также когнитивным и нейробиологическим нарушениям. Нейробиологические различия, связанные с диагнозом РАС, включают структурные и функциональные патологии головного мозга, в том числе:

Исследователи в 2018 году обнаружили, что мальчики с РАС имеют меньшую фрактальную размерность (мера структурной сложности объекта) в правой части мозжечка, чем здоровые дети [27].

Некоторые исследования сосредоточены на гипотезе о том, что нарушенные взаимодействия между областями мозга являются главной причиной развития РАС [28], в то время как другие исследователи изучают молекулярные причины, такие как нарушения работы определенных типов нейронов (например, зеркальных нейронов) или нарушения нейротрансмиссии (передачи сигнала между нейронами) [29].

Другие причины

Все больше и больше исследователей пишут об экологических причинах, которые могут вносить свой вклад в аутизм. В исследованиях был выявлен ряд потенциально опасных веществ, которые могут быть связаны с развитием РАС: свинец, полихлорированные дифенилы (ПХД), инсектициды, автомобильные выхлопы, углеводороды и антипирены [25], однако пока ни для одного из этих веществ не было доказано наличие триггерного влияния на возникновение РАС.

Также возрастает интерес к роли иммунной системы в этиологии болезни. В июне 2018 сообщили, что 11,25% детей с РАС имеют пищевые аллергии, что значительно выше, чем 4,25% детей, страдающих аллергией без данного диагноза, что можно добавить к растущему набору доказательств, указывающих на иммунологическую дисфункцию, как возможный фактор риска для РАС [30].

Также недавно выходили исследования, которые связывали недостатки в диете беременных матерей и наличие повышенного уровня пестицидов в крови, с наличием диагноза РАС у их детей [31–33].

Диагностика

Осматривать ребенка с задержками развития должен врач с целью найти причину задержки развития. Если ребенок проявляет какие-либо симптомы расстройства аутистического спектра, то его, скорее всего, направят к специалистам для консультации, к примеру, к детскому психиатру, детскому психологу, педиатрическому неврологу.

Для правильного диагностирования надо учитывать полную историю пациента, физический осмотр, неврологическое обследование и прямую оценку социального, языкового и когнитивного развития ребенка. Необходимо предоставить достаточное время для стандартизированных интервью родителей относительно текущих проблем и истории поведения, а также структурированного наблюдения за социальным и коммуникативным поведением, игрой.

Согласно новому исследованию 2018 года, новый анализ крови может обнаружить около 17% детей с РАС. Ученые идентифицировали группу метаболитов крови, которые могли бы помочь обнаружить некоторых детей с расстройством аутистического спектра. Как часть проекта «Метаболом детского аутизма» (CAMP), крупнейшего исследования метаболомики РАС, эти результаты являются ключевым шагом на пути к разработке биомаркерного теста на РАС [34].

В августе 2018 года исследователи сообщили о различиях в экспрессии генов бактерий в ротовой области, которые могут отличать детей с РАС от их здоровых сверстников. Исследование предполагает, что нарушения микробиома ЖКТ, ранее выявленные у детей с РАС, могут распространяться на рот и горло [35].

Исследователи из Медицинской школы Университета Миссури и Центра аутизма и неврологических расстройств им. М. У. Томпсона в июне 2018 года выявили связь между дисбалансом нейромедиаторов и характеристикой соединений между регионами мозга, которые играют роль в социальной коммуникации и языке. В исследовании было описано два теста, которые могли бы привести к более точному лечению [36].

Лечение

Сегодня лечение может включать в себя как психотерапию, так и медикаментозное лечение. Многие люди с аутизмом имеют дополнительные симптомы, такие, как нарушение сна, судороги и проблемы с ЖКТ. Лечение этих симптомов может улучшить внимание пациентов, их обучение и связанное с этим поведение. Некоторые лекарства, используемые для других состояний, помогают с определенными симптомами: антипсихотики (рисперидон и арипипразол), антидепрессанты, стимуляторы, противосудорожные препараты [37]. Сейчас рисперидон и арипипразол являются единственными лекарствами, одобренными FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) для симптомов, связанных с расстройствами аутистического спектра, с учетом раздражительности, часто наблюдаемой при этом диагнозе. Дети и подростки с расстройством аутистического спектра, по-видимому, более восприимчивы к побочным эффектам при использовании лекарств, поэтому рекомендуется использование небольших доз [38].

Среди немедикаментозного лечения в настоящее время используют прикладной анализ поведения, когнитивно-поведенческую терапию, обучение социальным навыкам, сенсорную интеграционную терапию, трудотерапию, логопедию [35].

Дети с расстройствами аутистического спектра могут иметь и сильные стороны. Их уникальные взгляды на мир дают возможность другим людям увидеть мир с другой стороны, дети с РАС могут вырасти в талантливых и успешных людей, которые сделают замечательные открытия для улучшения нашего мира. Новые исследования в области диагностики и лечения «детей дождя» дают этим необычным детям надежду на более успешную социальную адаптацию и даже выздоровление.