Что в опытах с падением тем является объектом а что окружением

Галилео Галилей и свободное падение

Галилей Галилей и его исследования по свободному падению стали одним из важнейших экспериментов в мире физики.

Галилей не один, а несколько экспериментов, чтобы показать, что два тела в свободном падении, независимо от их веса, будут преодолевать расстояние одновременно.

Хотя теории о свободном падении уже упоминались в исследованиях Аристотеля, Галилей Галилей вернулся к работе с несколькими экспериментами.

Наконец ему удалось закончить, отвергнув теорию, что более тяжелые тела будут падать быстрее, чем более легкие..

Галилео Галилей

Галилео Галилей был итальянским физиком, астрономом, математиком и инженером, родился 15 февраля 1564 года в Тоскане..

Он известен во всем мире как отец астрономии и современной физики благодаря исследованиям и экспериментам, проведенным на протяжении всей его жизни. Он умер 8 января 1642 года в Тоскане.

Открытия: телескоп и свободное падение

Благодаря своему уникальному интеллекту и любопытству, в 1609 году Галилео Галилей представил инструмент, известный сегодня как первый телескоп.

Тот же был своего рода высотный бинокль, с помощью которого он смог обнаружить горы, лунные кратеры и даже смог обнаружить, что Млечный путь был окружен звездами.

С другой стороны, Галилей был одним из пионеров физических испытаний в мире. Благодаря эксперименту, который он провел в Пизанской башне, он обнаружил, что тела в свободном падении преодолевают расстояние в одно и то же время, независимо от того, какой вес у каждого из них..

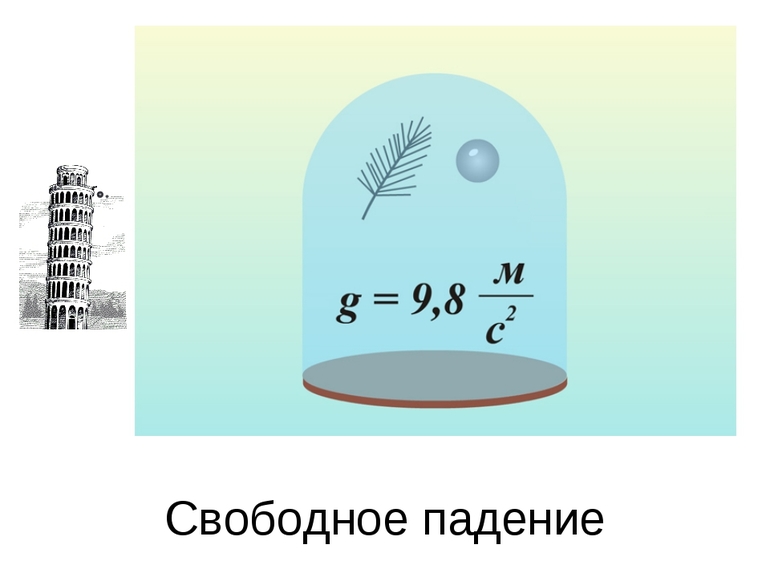

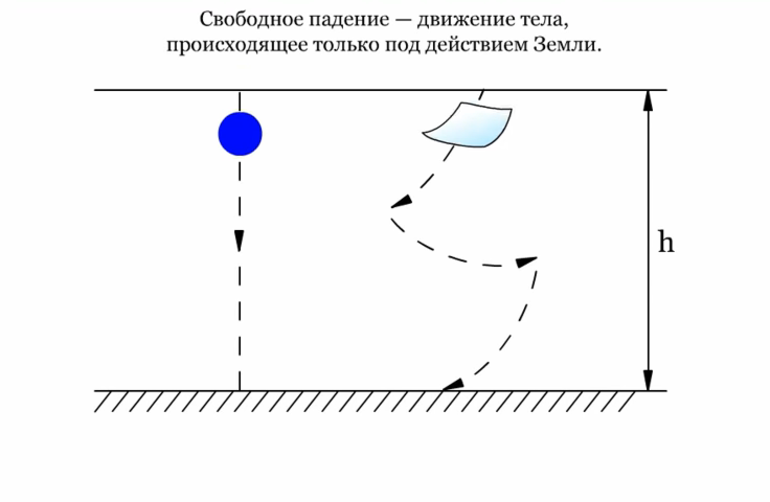

Свободное падение

В этом типе движения вмешиваются различные факторы, такие как форма тела или средства, которыми оно движется..

Теория Аристотеля

Теория свободного падения Аристотеля показала, что более тяжелые тела будут падать быстрее, чем более легкие..

Проблема этой теории заключается в том, что она не учитывает факторы сопротивления, которые могут существовать в среде смещения, например, в воздухе, и поэтому не является точной.

Теория Галилея Галилея

Галилей. Теория Галилея отвергла Аристотеля, поскольку в нем говорилось, что при отсутствии таких факторов сопротивления, как воздух, все тела весят одинаково и, следовательно, преодолевают расстояние падения одновременно.

Галилей смог продемонстрировать эту теорию, несмотря на отсутствие необходимых инструментов для создания вакуума путем вычитания воздуха. Этот инструмент был создан через несколько лет после его смерти, примерно в 1650 году..

Один из самых известных экспериментов с этой теорией был эксперимент двух сфер в наклонной плоскости.

В этом эксперименте Галилей использовал две сферы разного веса и заметил, что в наклонных плоскостях поведение одного и того же не сильно отличается.

Благодаря использованию этих самолетов он смог более точно рассчитать во время эксперимента.

Пересмотр науки

Учение Джуал Кхула. Книга 10. Пересмотр ведущих научных теорий и толкования природных явлений. Абсолютно новое видение науки.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Пересмотр науки предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Аристотель и Галилей о падении тел — анализ их мнений и сопоставление с нашей концепцией

В вопросе, посвященном скорости падения тел, современная наука согласна с Галилеем, который в своих опытах якобы добился результатов, противоречащих утверждению Аристотеля, будто более тяжелые тела падают с большей скоростью, нежели более легкие.

Мы согласны с мнением Аристотеля, и не разделяем взглядов Галилея по этому вопросу. Мы полагаем, что тяжелые тела падают быстрее легких.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

«Аристотель родился в 384 г. до н. э. в городе Стагире, в северо-восточной области Греции. Город находился недалеко от границы с Македонией, и отец Аристотеля Никомах был придворным врачом македонского царя Аминты II. Сын Аминты Филипп, отец Александра Македонского, был другом детства Аристотеля, впоследствии, будучи царем, он пригласил Аристотеля в наставники к своему сыну Александру, будущему знаменитому полководцу» (Кудрявцев П. С. «Курс истории физики»).

Аристотель внес огромный вклад в развитие научно-философской мысли.

«В реальных условиях движение конечно и тела падают с разной скоростью. Аристотель полагает, что, чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает. Только Галилей опроверг это мнение Аристотеля, подтвердив отвергнутое Аристотелем утверждение, что в пустоте все тела падают одинаково» (Кудрявцев П. С. «Курс истории физики»).

Вот беседа из книги Г. Галилея, в которой говорится о свободном падении тел.

«Симпличио.…Аристотель доказывает, что существование движения противоречит допущению пустоты. Его доказательство таково. Он рассматривает два случая: один — движение тел различного веса в одинаковой среде; другой — движение одного и того же тела в различных средах. Относительно первого случая он утверждает, что тела различного веса движутся в одной и той же среде с различными скоростями, которые относятся между собой, как веса тел, так что, например, если одно тело в десять раз тяжелее другого, то и движется оно в десять раз быстрее.

Сальвиати.…Я сильно сомневаюсь, чтобы Аристотель видел на опыте справедливость того, что два камня, из которых один в десять раз тяжелее другого, начавшие одновременно падать с высоты, предположим, ста локтей, двигались со столь различной скоростью, что, в то время, как более тяжелый достиг бы Земли, более легкий прошел бы всего десять локтей.

И без опытов, путем краткого, но убедительного рассуждения мы можем ясно показать неправильность утверждения, будто тела более тяжелые движутся быстрее, нежели более легкие…» (Г. Галилей, «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению»).

Аристотель был великим Посвященным, и многие тайны Природы были ему ведомы. Не со всеми его выводами, касающимися Законов механики, мы согласны. Однако мы разделяем его суждение о том, что более тяжелые тела падают быстрее. И, соответственно, отвергаем мнение Галилея (при том, что также считаем его Посвященным и великим ученым). Факт наличия статуса Посвященного не означает, что человек всегда и обо всем выносит верные суждения.

Аристотель был совершенно прав, полагая, что суть явлений природы можно постигать умозрительно, не прибегая к опытам и экспериментам. Опыт может послужить прекрасным подтверждением и красочной демонстрацией для выдвигаемых теорий и концепций. Но желательно, чтобы теория предшествовала практике. В противном случае, можно легко ошибиться в оценке результатов эксперимента, или в оценке явления, как это часто и случалось в истории науки.

Но вернемся к вопросу о скорости падения тел.

Галилей проводил опыты, в которых он скатывал тела по желобам, и измерял скорость их спуска, сравнивая скорость скатывания тел разной величины. Конечно, можно приблизительно считать, что скатывание тела аналогично его свободному падению. Это, правда, не совсем так, поскольку когда тело катится по желобу, его инерционное движение значительно тормозит вещество самого желоба, забирая у него энергию (эфир) — уменьшает, так называемый, импульс. В то время как во время свободного падения тело движется сквозь газообразное тело (воздух), которое энергию (эфир) у падающего тела не забирает. И тормозится падающее тело только из-за столкновения с молекулами и элементами воздуха. Однако в любом случае, и при скатывании, и при свободном падении, это движение тела вниз под действием гравитации. И скорость свободного падения находится в прямо пропорциональной зависимости от скорости скатывания.

Мы считаем, что опыты Галилея нельзя брать за основу, если мы хотим разобраться в вопросе скорости падения тел. Хотя мы их, несомненно, учитываем. На наш взгляд, ощутимой разницы в скорости падения тел, чьи размеры и масса не имеют значительных отличий (как это и имело место в опытах Галилея), не будет. Разница присутствует, но она столь мала, что ее трудно зафиксировать без помощи точных приборов.

Если взять, к примеру, теннисный мячик и стальной шар диаметром несколько метров (ну хотя бы 2 м), и сбросить их с высоты несколько сотен метров (например, с километровой высоты), убеждены, что в момент удара об землю, второй шар будет иметь большую скорость падения. Это будет иметь место и при падении в вакууме, и в атмосфере. И данное утверждение вытекает не только из практических наблюдений. Мы опасаемся падения сверху более тяжелых предметов именно из-за того, что их большая масса заставляет их при падении развивать большую скорость. А чем больше скорость, тем больше сила удара. Нет, не только поэтому мы утверждаем, что более тяжелые тела падают быстрее. Наше суждение основано на анализе самого механизма гравитации.

Ведь что такое гравитация? Тела притягиваются, потому что поглощают эфир, который их разделяет. Наша планета поглощает эфир. И все тела меньшей массы движутся в этом эфирном потоке — падают на нее. И при этом они продолжают поглощать эфир, создавая перед собой эфирную яму, в которую падают, ускоряя свое падение.

Тела состоят из химических элементов, а химические элементы из элементарных частиц. Есть частицы, поглощающие эфир (Инь), а есть — испускающие (Ян). В химических элементах, из которых состоят плотные тела, значительно преобладают частицы Инь. В жидких процент частиц Инь меньше. В газообразных — еще меньше.

Любое плотное тело (если оно не нагрето до температуры горения) тянет на себя из окружающего эфирного поля эфир. Эфир поступает к нему всегда, где бы оно ни находилось. Таков закон природы — Закон поведения эфира.

Чем больше плотное тело, тем больше эфира оно поглощает из окружающего поля. Это логично.

Чем больше плотное тело, тем больше его масса, т. е. суммарное Поле Притяжения. Это Поле Притяжения — это и есть поток эфира, поступающего в тело.

Чем больше суммарное Поле Притяжения тела, тем быстрее оно формирует под собой эфирную яму, когда падает в поле притяжения планеты. В эфирную яму тело падает, ускоряя, тем самым, свое падение.

Так что, более тяжелые тела, т. е. тела с большей массой, падают в гравитационном поле Земли (да и любого другого небесного тела) быстрее, нежели более легкие.

Это и было опровержение мнения Галилео Галилея, касающееся скорости падения тел разной массы, и подтверждение мнения Аристотеля.

Это основное в нашем объяснении.

На этом можно было бы и остановиться. Однако есть еще несколько моментов, которые хотелось бы обсудить, рассказывая о скорости падения.

Во-первых, не следует забывать о том, что существуют вещества, находящиеся при нормальных условиях в разном агрегатном состоянии. Они несколько по-разному ведут себя в гравитационном поле Земли (небесного тела). Падают только твердые и жидкие. Газообразные не падают так явственно как плотные и жидкие. Хотя они тоже могут приближаться ближе к земле (или воде), если, например, охлаждаются. Это оседание более холодных, более тяжелых слоев газа, и есть его падение.

Общие сведения

Основоположником создания учения о движении стал Аристотель. Он утверждал, что скорость падения тела зависит от его веса. Значит, тяжёлый предмет сможет долететь до Земли быстрее, чем лёгкий. Если же на объект не будут воздействовать какие-либо силы, его движение невозможно.

Но Галилео Галилей, известный итальянский изобретатель и физик, изучая падение различных предметов и их инерцию, смог опровергнуть догадки Аристотеля. Результаты его исследований были революционными в науке. При этом даже была выпущена книга «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению», в которой были изложены основные размышления Галилея.

За дату рождения кинематики как науки можно принять 20 января 1700 года. В это время проходило заседание Академии наук, на котором Пьер Вариньона не только дал определения понятиям скорость, ускорение, но и описал их в дифференциальном виде. Уже после Ампер использовал для изучения процессов вариационное исчисление. Наглядные опыты провёл Лейбниц, а потом. профессор МГУ Н. А. Любимов смог продемонстрировать появление невесомости при свободном падении.

Под невесомостью понимают состояние тела, при котором силы взаимодействия с опорой, существующие из-за гравитационного притяжения, не оказывают никакого влияния. Такое положение имеет место, когда воздействующие на тело внешние силы можно охарактеризовать массовостью, например, тяготения.

В этом случае силы поля сообщают всем частицам предмета в любом из его положений равные по модулю и направлению ускорения, либо при движении возникают одинаковые по модулю скорости всех частиц тела. Например, поступательное движение. Состояние невесомости особо ярко проявляется в начальный момент при падении тела в атмосфере. Это связано с тем, что сопротивление воздуха ещё невелико.

Таким образом, для существования свободного падения нужно выполнение как минимум двух условий:

Что интересно, движение вверх тоже считается свободным падением, несмотря на обратное интуитивное восприятие, поэтому траектория движения может иметь форму как участка параболы, так и отрезка прямой. Например, камень, брошенный с небольшой высоты или поверхности под любым углом.

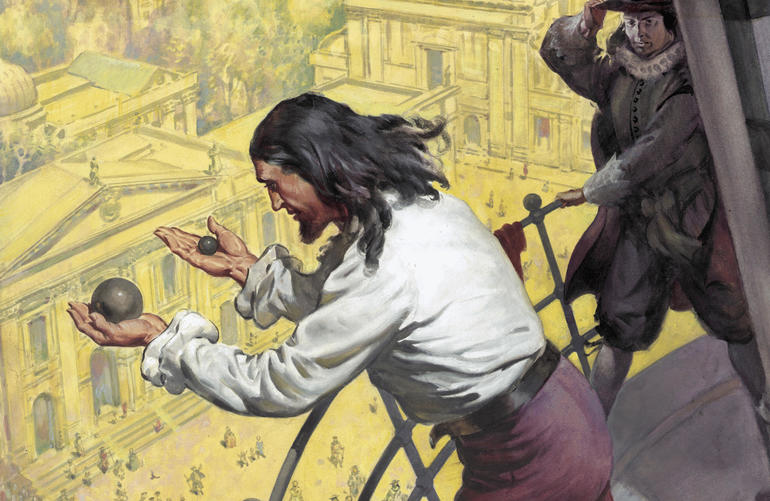

Опыт Галилея

Падение относится к реальному движению. Любое взаимодействие с Землёй приводит к изменению скорости из-за чего возникает ускорение. В 1553 году итальянец Джованни Бенедетти заявил, что 2 тела с разной массой, но одинаковой формы, брошенные в одной среде за одинаковое время пролетят равные расстояния. Это утверждение нуждалось в доказательстве, так как противоречило общепринятому на тот момент времени пониманию процессов. В частности, высказываниям Аристотеля.

Одним из экспериментаторов стал Галилей. Для проведения опыта учёному понадобилось:

Существует мнение, что вместо шара учёный использовал мушкетную пулю. Эксперимент заключался в следующем. Подняв 2 предмета на Пизанскую башню, Галилей сбросил их одновременно. Наблюдающие люди воочию смогли убедиться, что 2 тела упали на землю одновременно. Когда же один из учеников Аристотеля упрекнул итальянца, что на такой малой высоте невозможно оценить достоверно разницу, экспериментатор ответил: «Проделайте опыт самостоятельно, вы найдёте, что более тяжёлый предмет опередит тот, что легче на 2 пальца, поэтому, когда первый упадёт на землю, то второй будет от него на расстоянии толщины двух пальцев».

В своих работах Галилей рассуждал, что если связать верёвкой 2 тела разной тяжести, то с большим весом, по мнению Аристотеля, предмет будет лететь быстрее. Причём лёгкий объект начнёт замедлять падение тяжёлого. Но так как система в целом тяжелее, чем отдельно взятые тела, падать она должна быстрее самого тяжёлого тела. Другими словами, возникает противоречие, значит, предположение о влиянии веса на скорость падения неверно.

Сегодня эксперимент, подтверждающий доводы Галилея, может провести самостоятельно, пожалуй, каждый интересующийся. Такой опыт часто демонстрируют в средних классах общеобразовательной школы. Для этого нужно взять 2 трубки, длиной более метра и поместить в них 2 шарика разной массы. Затем создать внутри вакуум и одновременно их перевернуть. Если все условия соблюдены верно, то 2 тела опустятся на дно ёмкостей одновременно.

Если же опыт повторить не в вакууме, на шары будет действовать сила сопротивления, поэтому время падения уже не будет совпадать. Причём зависеть оно будет от формы предмета и его плотности.

Закон ускорения

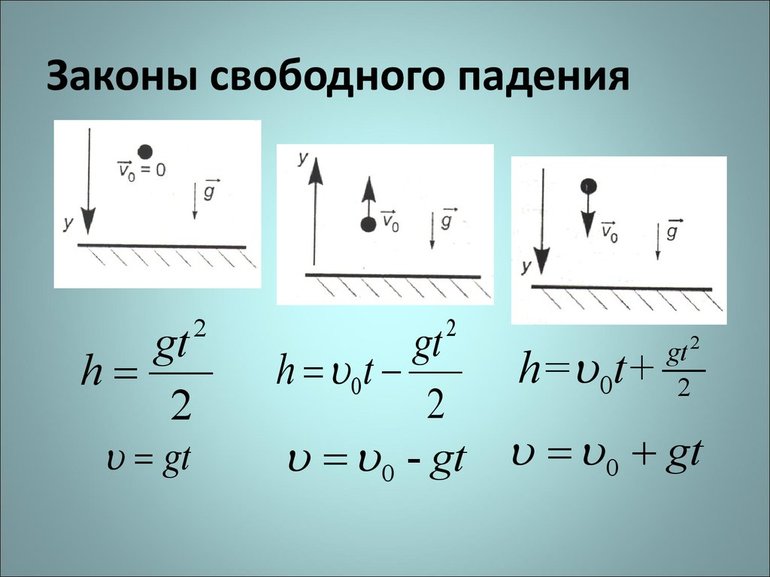

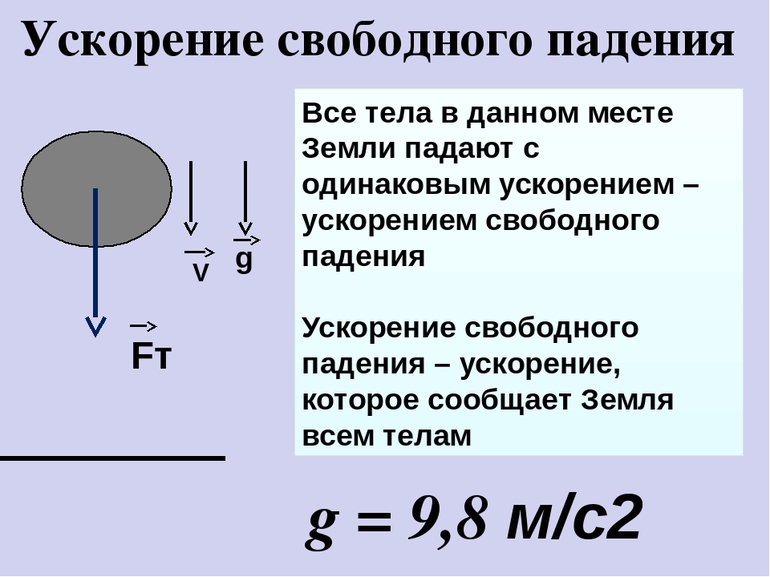

Формула для свободного падения была выведена из выражения, определяющего силу тяжести: F = m * g. В соответствии с законом, падение предметов выполняется с одним и тем же ускорением вне зависимости от массы тела. По сути, это частный случай равноускоренного движения, обусловленное силой тяжести.

Для количественного анализа нужно ввести систему координат, взяв начало у поверхности Земли. Тогда можно рассмотреть падение тела массой m с высоты y0. Причём вращением планеты и сопротивлением воздушной среды нужно пренебречь.

Из полученных формул становится понятно, почему свободное падение не зависит от массы тела. При этом если начальная скорость будет равна нулю, то есть при падении предмету не сообщается импульс, текущее движение пропорционально времени, а пройденный путь определяется его квадратом.

Значения силы тяжести также зависит от строения земной коры и содержащихся в недрах полезных ископаемых. С учётом этого рассчитываются гравитационные аномалии: Δg = g — gср. Например, если g > gcp, то с большой вероятностью в земле содержатся залежи железной руды, в ином случае — нефти или газа.

Решение задач

Свободно двигаться, то есть не испытывать действие сторонних сил, могут любые тела в вакууме. Но в реальности на них оказывается воздействие как атмосферными явлениями, так и сопротивлением среды. При решении задач учитывается только сила тяжести, а вот остальными явлениями пренебрегают, считая их ничтожно малыми.

Вот некоторые из типовых задач, используемые при обучении в среднеобразовательных школах:

Тело вылетает вертикально вверх со скоростью 45 м/с. Какой высоты оно достигнет перед изменением направления полёта и сколько для этого понадобится времени. Для начала следует записать формулу скорости: v = v0 — gt. Отсюда можно рассчитать время полёта: t = v0 / g = 45 / 9,8 = 4,6 c. Теперь можно определить максимальную высоту: h = vot — (gt 2 / 2) = 45 м / с * 4,6 с — 9,8 м / с 2 * (4,6 c) 2 / 2 = 207 м — 103,7 м = 103,3 м.

Рассмотренные задания довольно простые. Но есть и повышенной сложности, требующие не только знания формул, но и умения выполнять анализ. Вот одно из таких.

Вертикальную составляющую можно вычислить, руководствуясь геометрическими принципами: v0y = v0 * sin (a). Учитывая, что h = (gt 2 / 2), для высоты горки можно записать: H = (g * (t 2 1 + t 2 2) / 2) — t1 * v0 sin (a). Так как gt1 = v0 sin (a), то рабочая формула примет вид: H = (g * (t 2 1 + t 2 2) / 2) — gt 2 1. После подстановки данных в ответе должна получиться высота равная 30 метров. Задача решена.

Галилео Галилей и его закон свободного падения

Содержание:

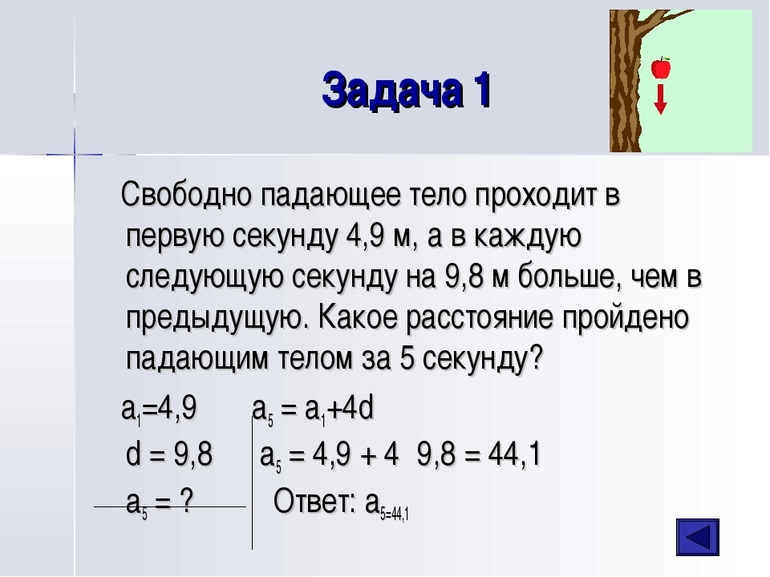

В закон свободного падения Галилео Галилей устанавливает, что расстояние, пройденное телом, которое свободно высвобождается с определенной высоты, пропорционально квадрату времени, затраченного на его прохождение.

А поскольку время зависит только от высоты, при падении с одной и той же высоты все тела ударяются о землю одновременно, независимо от их массы.

Галилей, один из самых блестящих ученых всех времен, родился в итальянском городе Пиза в 1564 году.

К тому времени аристотелевские убеждения о природе движения разделялись большей частью научного сообщества. Аристотель (384–322 гг. До н.э.) был известным древнегреческим мыслителем, который воплотил свои убеждения о науке в 200 работах, которые он, как полагают, написал за всю свою жизнь.

До наших дней сохранилась лишь 31 из этих работ, и в них греческий философ объяснил свое видение природы, известное как Аристотелевская физика. Один из его постулатов заключается в следующем: когда два тела падают с одинаковой высоты, самое тяжелое всегда достигает земли первым.

Галилей подверг испытанию эту глубоко укоренившуюся веру и таким образом начал развитие экспериментальной науки, революцию, которая привела человечество к его первым шагам за пределами Земли и расширила известную Вселенную до неожиданных размеров.

Эксперименты Галилея

Сегодня нас учат, что все объекты, независимо от их массы, достигают земли в одно и то же время, когда их сбрасывают с определенной высоты. Это потому, что все без исключения движутся с одним и тем же ускорением: ускорением свободного падения. Конечно, если пренебречь сопротивлением воздуха.

Мы можем проверить это, одновременно уронив тяжелый и легкий предмет с одной и той же высоты, например камень и скомканный лист бумаги, и увидим, как они одновременно достигают земли.

Галилей в Пизанской башне

Галилей был полон решимости проверить аристотелевские убеждения путем тщательных экспериментов и математических разработок. Легенда гласит, что он бросал предметы с вершины знаменитой Пизанской башни, измеряя время, необходимое для каждого падения.

Но говорят, что однажды Галилей собрал много людей у подножия башни, чтобы убедиться, что на самом деле два тела разной массы достигли земли одновременно.

Однако итальянский физик записал в своих книгах другие эксперименты по изучению движения и, таким образом, выяснению того, как движутся предметы.

Усеченный маятник

Среди множества экспериментов Галилея был один, в котором он использовал маятник, в который он забил гвоздь в некоторой промежуточной точке между началом движения и самым нижним положением.

Этим он намеревался усечь маятник, то есть укоротить его. Как только маятник ударяется о гвоздь, он возвращается в исходную точку, что означает, что скорость маятника зависит только от высоты, с которой он был выпущен, а не от массы, которая висела на маятнике.

Этот эксперимент вдохновил его на следующий, один из самых замечательных, проведенных великим физиком и с помощью которого он установил принципы кинематики.

Наклонная плоскость экспериментов

Эксперимент, который привел Галилея к формулированию закона свободного падения, касался наклонной плоскости, по которой он позволял свинцовым сферам катиться с разной высоты и с разным наклоном. Он также попытался поднять сферы вверх и измерить высоту, которую они достигли.

Почему Галилей решил использовать наклонный самолет, если хотел увидеть, как падают тела?

Очень просто: потому что не было подходящих часов для точного измерения времени падения. Тогда у него возникла гениальная идея: замедлить падение, «сгладив» гравитацию через устройство.

Этапы эксперимента

Галилей выполнил следующую последовательность и повторил ее «примерно сто раз», чтобы быть уверенным, как он заявил в своей книге. Диалоги о двух новых науках:

-Он взял рубанок из полированного дерева длиной около 7 м, который он заказал у плотника, и поместил его под определенным углом наклона, не очень большим.

Он позволил сфере скатиться с горы на определенном расстоянии.

-Он измерил время в пути.

Он повторил вышесказанное с возрастающими наклонностями.

Наблюдения Галилея

Галилей заметил, что независимо от угла наклона:

— Пройденное расстояние было пропорционально квадрату затраченного времени.

И он пришел к выводу, что это было бы верно, если бы пандус был вертикальным, что, безусловно, равносильно свободному падению.

Формула

Две наклонные плоскости, обращенные друг к другу

Галилей не только позволил сферам скатиться по плоскости, он также столкнулся с двумя наклонными плоскостями, чтобы увидеть, насколько высоко сфера может скользить.

И он обнаружил, что сфере удалось подняться на ту же высоту, с которой она начиналась. Затем угол наклона второй плоскости уменьшали, как показано на рисунке ниже, до тех пор, пока она не стала полностью горизонтальной.

Во всех случаях сфера достигала высоты, аналогичной начальной. А когда вторая плоскость стала горизонтальной, сфера могла двигаться бесконечно, если только трение не замедлило ее понемногу.

Вклад экспериментов Галилея

Галилей считается вместе с Исааком Ньютоном отцом физики. Вот некоторые из вкладов его экспериментов в науку:

— Концепция ускорения, фундаментальная в изучении кинематики тел, таким образом, Галилей заложил основы ускоренного движения, а вместе с ним и основы механики, которые Исаак Ньютон позже усилил своими тремя законами.

-Он также подчеркнул важность силы трения, силы, которую Аристотель никогда не рассматривал.

-Галилей показал, что непрерывное действие силы не требуется для поддержания движения тела, так как при отсутствии трения сфера продолжает бесконечно двигаться по поверхности плоскости.