Что вводят внутривенно при кровотечении

Стратегия заместительной терапии острой кровопотери. Часть I

Основные принципы коррекции постгеморрагических нарушений гомеостаза.

Заместительной терапии острой кровопотери, возможностях и различных методиках ее коррекции посвящено огромное число работ во всех областях клинической медицины. Само по себе это свидетельствует как о крайней актуальности проблемы, так и об отсутствии единого мнения о путях её решения. То, что совсем недавно принималось за аксиому, на современном этапе развития медицины стало не только ставиться под сомнение, но и порой полностью отвергаться. К примеру, концепция замещения по принципу «капля за каплю» и переливание цельной крови сегодня полностью оставлены. И это притом, что в литературе прошлых лет приводятся десятки и сотни примеров о почти фантастических по своей целебной силе эффектах переливания цельной крови и массивных гемотрансфузий. Эволюция биотехнологий и достижения фарминдустрии сегодня позволяют всё чаще говорить об ограничении трансфузии компонентов крови, порой даже в случаях массивной кровопотери. Однако, возможности использования последних достижений гемотрансфузиологии, к сожалению, ограничены в стационарах неотложной хирургии, хотя именно в них сосредотачивается основная масса пациентов с кровотечениями различной этиологии.

Гипоксия при кровотечении носит как циркуляторный, так и гемический (анемический) характер. Именно двойственность патогенеза нарушений кислородного режима организма при кровотечении обуславливает как тяжелые патофизиологические сдвиги, так и сложность их патогенетической коррекции. Циркуляторная гипоксия, связанная с падением сердечного выброса приводит к снижению величины рО2 в клетках, включению анаэробного пути метаболизма и развитию ацидоза. Особый практический интерес представляет наблюдающаяся с течением времени трансформация нарушений кислородного режима в постгеморрагическом периоде. Так, выходящая на первый план в период продолжающегося кровотечения циркуляторная гипоксия после остановки кровотечения и компенсации макроциркуляции постепенно сменяется на гемическую гипоксию в результате аутогемодилюции, либо вследствие интенсивной инфузионной терапии. В последние годы особое значение уделяется так называемой постинфузионной гемической гипоксии, определена её роль в нарушениях кислородного режима организма и тяжелые патофизиологические последствия. Оптимальным уровнем гемодилюции на фоне введения инфузионных сред большинством автором признается уровень гематокрита не ниже 30%. Именно при этом уровне гемодилюции наблюдается выраженное улучшение реологических свойств крови, и, что самое главное, происходит повышение сердечного выброса без увеличения силы сердечных сокращений и потребности миокарда в кислороде, а лишь за счет улучшения реологических свойств и снижения общего периферического сосудистого сопротивления. Однако, принятая концепция лечения острой кровопотери по принципу «сначала восполняется объем циркулирующей крови, а затем ее качество» порой приводит к выраженной постинфузионной гемодилюции (гематокрит

Эта статья.

. про отделения

Читайте также

Ограничения в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Госпитализация (круглосуточно)

8 (499) 394-67-57

Скорая помощь (круглосуточно)

8 (495) 620-84-04

8 (499) 390-80-84

Дицинон (раствор) : инструкция по применению

Лекарственная форма

Раствор для инъекций 250 мг/2 мл

Состав

Одна ампула содержат:

вспомогательные вещества: натрия метабисульфит, натрия гидрокарбонат, вода для инъекций.

Описание

Прозрачный бесцветный раствор, практически без видимых частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Гемостатики. Витамин К и другие гемостатики. Прочие системные гемостатики. Этамзилат.

Фармакологические свойства

После внутримышечного введения препарата в дозе 500 мг максимальная коцентрация в плазме крови составляет 30-50 мкг/мл и достигается в течение часа. После внутривенного введения препарата максимальная коцентрация в плазме крови достигается в течение 10 минут и составляет 50 мкг/мл.

Степень связывания с белками плазмы крови составляет приблизительно 95 %. Этамзилат проникает через плацентарный барьер. Материнская и пуповинная кровь содержат аналогичные концентрации этамзилата. Неизвестно, проникает ли этамзилат в грудное молоко.

Этамзилат не метаболизируется.

Выведение Этамзилат выводится почками. Примерно 85% введённой дозы выводится с мочой в неизменённом виде в течение первых суток.

Период полуэлиминации из плазмы внутривенно введённого этамзилата составляет примерно 2 часа.

Фармококинетика у пациентов с нарушениями функции печени и почек

Фармакокинетические свойства этамзилата у пациентов с нарушениями функции печени и почек не были изучены.

Фармакодинамика Этамзилат – это синтетический кровоостанавливающий и ангиопротекторный препарат, применяемый в качестве первичного кровоостанавливающего средства (взаимодействие эндотелия-тромбоцитов). Дицинон® повышает адгезивность тромбоцитов, нормализует устойчивость стенок капилляров, снижая таким образом их проницаемость, ингибирует биосинтез простагландинов, которые вызывают дезагрегацию тромбоцитов, вазодилатацию и повышенную проницаемость капилляров. В результате этого время кровотечения значительно уменьшается, кровопотеря снижается.

Этамзилат не обладает сосудосуживающим действием, не оказывает влияния на фибринолиз и не изменяет факторы коагуляции плазмы.

Показания к применению

— профилактика и лечение капиллярных кровотечений различной этиологии и локализации: до, во время и после хирургических операций, а также на всех хорошо васкуляризованных тканях в отоларингологии, гинекологии, акушерстве, урологии, стоматологии, офтальмологии, пластической и реконструктивной хирургии

— профилактика перивентрикулярного кровотечения у недоношенных детей

Способ применения и дозы

Применение у взрослых и детей старше 14 лет

Дицинон® можно применять местно (кожный трансплантат, удаление зуба) с помощью стерильной марлевой салфетки, смоченной препаратом. Возможно комбинированное применение пероральной формы препарата с парентеральным введением.

Применение у детей

Суточная доза для детей составляет половину дозы для взрослых. В неонатологии: препарат должен вводиться внутримышечно 10 мг/кг массы тела (0,1 мл = 12,5 мг), в течение 2 часов после рождения, и затем каждые 6 часов в течение 4 дней.

Пациенты с нарушениями функции печени и почек.

Клинических данных относительно рекомендаций по дозированию недостаточно, поэтому у таких пациентов препарат следует применять с осторожностью.

Побочные действия

Побочные явления классифицированы по частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, 1/1000 и

Противопоказания

— повышенная чувствительность к действующему веществу препарата – этамзилату или к любому из вспомогательных веществ

— тромбоз, тромбоэмболия в анамнезе

— кровотечения на фоне передозировки антикоагулянтов

— нарушение функции печени и почек (отсутствует клинический опыт применения)

Лекарственные взаимодействия

Раствор для инъекций не применяется одновременно с растворами, содержащими бикарбонат натрия или лактат натрия.

Если Дицинон® смешать с физиологическим раствором, то его следует вводить немедленно при внутривенном капельном введении. Дицинон® нельзя смешивать в одном шприце с другими препаратами. Тиамин (витамин В1) инактивируется сульфитом, содержащимся в растворе для инъекций препарата Дицинон®.

Применение этамзилата за 1 ч до введения декстранов (например реополиглюкина) предотвращает их антиагрегантное действие, после введения последних — не оказывает гемостатического действия.

Особые указания

Препарат не эффективен у больных с тромбоцитопенией. При геморрагических осложнениях, связанных с передозировкой антикоагулянтов, рекомендуется использовать специфические антидоты. Применение препарата Дицинон® у пациентов с нарушенными показателями свертывающей системы крови возможно, но оно должно быть дополнено введением препаратов, устраняющих выявленный дефицит или дефект факторов свертывающей системы крови.

Поскольку парентеральное введение препарата Дицинон® может вызвать понижение кровяного давления, следует осуществлять тщательный контроль за пациентами, страдающими перепадами артериального давления или гипотонией

Дицинон® раствор для инъекций содержит в качестве антиоксиданта вспомогательное вещество натрия метабисульфит (E223). У чувствительных пациентов сульфиты могут вызывать аллергические реакции, тошноту, диарею. Сообщалось об отдельных случаях возникновения анафилактического шока и опасных для жизни приступов бронхиальной астмы. Повышенная чувствительность к сульфитам чаще отмечается у больных бронхиальной астмой.

В случае возникновения аллергических реакции лечение препаратом следует немедленно прекратить.

Беременность и лактация

Безопасность применения препарата при беременности не установлена. Дицинон® следует применять при беременности только в индивидуальных случаях, если это считается необходимым, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для ребёнка.

При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Нет данных о влиянии препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами, требующими концентрации внимания.

Передозировка

Случаи передозировки не выявлены. В случае передозировки лечение симптоматическое.

Гемостатические средства

Гемостатические средства — лекарственные средства, способствующие остановке кровотечений. Все гемостатики, в зависимости от механизма действия, подразделяются на три большие группы:

Рисунок 1 | Классификация гемостатиков.

1. Ингибиторы фибринолиза.

В клинической практике широкое распространение получили две группы препаратов ингибиторов фибринолиза: естественные ингибиторы фибринолиза (апротинин и его аналоги) и синтетические ингибиторы фибринолиза (аминокапроновая кислота, аминометилбензойная кислота, транексамовая кислота).

Апротинин — полипептид, получаемый из легких, поджелудочной и околоушной желез крупного рогатого скота, действующий аналогично α2-антиплазмину. Апротинин разрушает свободный плазмин, практически не взаимодействует со связанным плазмином, а также угнетает активацию тромбоцитов. Являясь сериновой протеазой, апротинин блокирует калликреин-кининовую систему путем разрушения калликреина, снижает активность отдельных протеолитических ферментов, таких как: трипсин, химотрипсин, кининогеназа. Изначально препарат был включен в рекомендации по лечению острого панкреатита и панкреонекроза, однако не подтвердил свою эффективность, и показания к его применению были пересмотрены.[1]

Аминокапроновая кислота – 6-аминогексановая кислота — синтетическое производное лизина. Присоединяясь к лизин-связывающему участку плазминогена, аминокапроновая кислота обратимо блокирует процесс фибринолиза, снижает активность стрептокиназы, урокиназы, тканевых киназ, калликреина, трипсина и гиалуронидазы. Аналогичным фармакологическим эффектом обладает производное аминокапроновой кислоты — аминометилбензойная кислота, отличающаяся улучшенной фармакокинетикой. Аминокапроновая кислота снижает активность тромболитических препаратов и может быть использована для нейтрализации их эффекта.

Транексамовая кислота — транс-4-(аминометил)-циклогексанкарбоновая кислота — обратимо блокирует эффект плазминогена, адгезию лейкоцитов и тромбоцитов на поверхность тромба за счет конкурентного ингибирования активатора плазминогена. Оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие посредством подавления образования кининов и других активных пептидов, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях. По мощности антифибринолитического действия транексамовая кислота значительно превосходит аминокапроновую кислоту. Активность препарата в плазме сохраняется на протяжении 7-8 часов, в тканях — до 17 часов.[2]

У больных с высоким риском массивной кровопотери в плановой хирургии (сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантология) применение ингибиторов фибринолиза уменьшает интраоперационную кровопотерю и снижает потребность в трансфузии донорской крови. На протяжении 20 лет проводилось множество исследований, результаты которых были неоднозначны: мнения склонялись то в пользу апротинина, то в пользу синтетических производных лизина.

В 2007 году компания Bayer завершила исследование BART (Blood conservation using antifibrinolytics in a randomized trial), в котором было изучено действие апротинина у кардиохирургических больных высокого риска. Исследователи выявили большой риск летальных исходов и осложнений при использовании апротинина. В группе апротинина количество больных с массивной кровопотерей было несколько меньше, но 30-дневная летальность на 50% превышала аналогичный показатель в других группах.[3]

После публикации результатов BART компания Bayer уведомила Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) о намерении изъять апротинин с рынка. Показания к назначению были пересмотрены, и препарат был исключен из списка безопасных лекарственных средств.

Огромный мета-анализ позволил сделать вывод, что транексамовая кислота обеспечивает такое же снижение периоперационной трансфузии, какое наблюдается при использовании апротинина, но более безопасна. Согласно рекомендациям Европейского общества анестезиологов по ведению пациентов с массивной периоперационной кровопотерей (2013 г.), при массивном кровотечении рекомендуется применение транексамовой кислоты (20-25 мг/кг); она может быть введена повторно или применяться в виде пролонгированной инфузии (1-2 мг/кг/ч).[4]

2. Препараты, усиливающие свертывание крови

Среди средств, повышающих скорость свертывания крови, выделяют: средства системного действия и для местного применения. К препаратам системного действия относят непрямые коагулянты (фитоменадион, менадиона натрия бисульфит) и коагулянты прямого действия (факторы свертывания: концентрат протромбинового комплекса, эптаког альфа).

Менадиона натрия бисульфит — синтетический водорастворимый аналог витамина К3. Субстратно стимулирует витамин K-редуктазу, активирующую витамин К и обеспечивающую его участие в печеночном синтезе витамин K-зависимых плазменных факторов гемостаза (II, VII, IX, X). Фитоменадион является синтетическим структурным аналогом витамина К1, обладает большей активностью и более ранним началом реализации эффектов (через 6-10 часов после перорального применения, против 18-24 часов у менадиона натрия бисульфита). Данная группа препаратов показана для коррекции нарушений системы гемостаза, вызванных дефицитом витамина К1, передозировкой антикоагулянтов непрямого действия (варфарина), а также для предоперационной профилактики кровотечений.

Концентрат протромбинового комплекса (КПК) — лекарственный препарат, содержащий факторы II, VII, IX, X, а также следовые концентрации антитромбина III, гепарина, протеинов С и S. Основным показанием к применению КПК служит коррекция приобретенного дефицита витамин К1-зависимых факторов в экстренных ситуациях (кровотечение, экстренная операция). Помимо этого, КПК широко используется как средство для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с врожденным дефицитом одного из К1 зависимых факторов свертывания (врожденная гипопротромбинемия, врожденный дефицит фактора Стюарта – Прауэра).[5]

Эптаког альфа — рекомбинантный активированный VII фактор свертывания. Механизм действия препарата заключается в прямой активации фактора Х на поверхности активированных тромбоцитов. Это вызывает «тромбиновый взрыв» независимо от имеющейся концентрации факторов VIIIa и IXa. В результате образуется стабильный фибриновый сгусток. Считается, что эптаког альфа инициирует гемостаз только в месте повреждения ткани и не вызывает системной активации механизмов свертывания. Препарат был разработан для лечения кровотечений и проведения хирургических вмешательств у пациентов с наследственной или приобретенной гемофилией и высоким титром ингибитора факторов свертывания VIIIa или IXa. Его применение у пациентов с массивным кровотечением можно сформулировать согласно рекомендациям ESA (2013): «Применение рекомбинантного фактора VII возможно только при кровотечениях, которые не могут быть устранены хирургическими методами или путем комплексной гемостаз-корригирующей терапии». Необходимо серьезное обоснование для применения данного препарата [6].

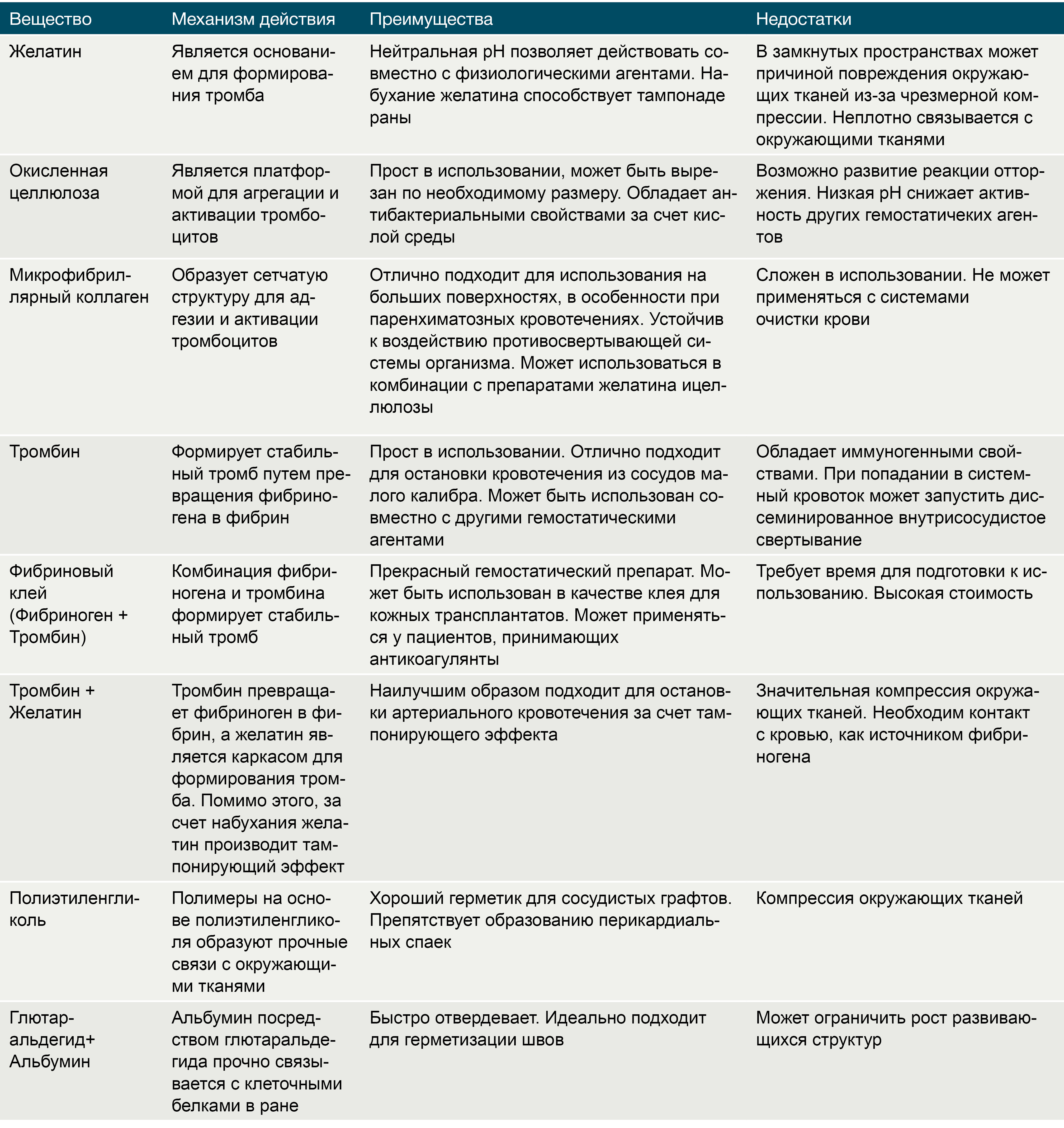

3. Местные гемостатики

Местные гемостатики используются для остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений преимущественно в неотложной хирургии и стоматологии. Данная группа включает в себя широкий спектр препаратов с различным механизмом действия.

Препараты на основе желатина, получаемого из свиной кожи, существуют в трех формах: пленка, губка и порошок. Желатин чрезвычайно гигроскопичен, и за счет этого свойства он абсорбирует влагу, увеличиваясь в размерах и заполняя тканевой дефект. Существуют комбинации желатина с тромбином, которые помимо пассивного гемостатического эффекта напрямую запускают коагуляционный каскад и активируют тромбоциты в месте нанесения. Желатин разрушается протеиназами в течение 4-6 недель. Несмотря на абсолютную индифферентность, желатин может служить в качестве хронического очага инфекции. Помимо этого, одним из существенных недостатков данных препаратов является отсутствие прочных связей с окружающими тканями [7].

Тромбин является естественным компонентом свертывающей системы крови. Раствор тромбина используют только местно при капиллярных или паренхиматозных кровотечениях в ходе нейрохирургических вмешательств, операций на печени и почках, в стоматологической практике. Попадание тромбина в крупные кровеносные сосуды может вызвать распространенный тромбоз [7].

Окисленная целлюлоза выпускается в виде пленок, сеток, пучков и губок. Данный биологический агент играет роль субстрата для агрегации тромбоцитов и активации механизмов гемостаза. Целлюлоза значительно снижает рН среды, что приводит к лизису эритроцитов с образованием кислого гематина, который формирует дополнительный искусственный сгусток. Помимо этого окисленная целлюлоза обладает антибактериальным эффектом, в том числе в отношении антибиотикорезистентных микроорганизмов [7].

Микрофибриллярный коллаген, производимый из кожи крупного рогатого скота, имеет ряд преимуществ перед остальными топическими биологическими кровоостанавливающими агентами, среди которых: быстрый гемостатический эффект, минимальная реактивность тканей и высокая способность к реабсорбции. Аналогично целлюлозе, микрофибриллярный коллаген является матрицей для активации тромбоцитов, агрегации и образования тромбов [7].

Подвидом местных кровоостанавливающих средств являются гемостопы, получившие большое распространение в военной медицине. Это препараты внешнего воздействия, которые почти не влияют на свертывающую и противосвертывающую системы крови. Многообразие форм выпуска обеспечивает удобство применения в полевых условиях и полностью удовлетворяет потребностям оказания неотложной помощи при любых кровотечениях. На сегодняшний день наиболее эффективным средством считается хитозан.

Хитозан – это полисахаридный биополимер, получаемый из хитиновых панцирей ракообразных. Кровоостанавливающий эффект данного вещества достигается путем связывания хлопьев хитозана с отрицательно-заряженными эритроцитами и образования гелеобразного сгустка в месте контакта с кровью. Среди преимуществ препаратов на основе хитозана выделяют его антимикробные свойства, длительный срок хранения, стабильность при перепадах температур и безопасность при наружном использовании [8].

Наиболее известным представителем группы средств, понижающих сосудистую проницаемость, является этамзилат. Гемостатический эффект данного препарата обусловлен активацией тромбопластина в месте повреждения сосудов микроциркуляторного русла и снижением синтеза простациклина PGI-2 в эндотелии сосудов, что в конечном итоге приводит к усилению адгезии и агрегации тромбоцитов, остановке или уменьшению кровоточивости. За счет антигиалуронидазного действия этамзилат обладает ангиопротективным эффектом, улучшает микроциркуляцию и нормализует проницаемость сосудистой стенки при патологических процессах [9].

Источники

Чурсин В.В. Трансфузионная терапия при острой массивной кровопотере (методические рекомендации)

Информация

Список сокращений

Введение

Тактика интенсивной терапии при острой массивной кровопотере

Всё это верно при единственном условии – достаточный газообмен в лёгких. Это, в свою очередь, при корректной ИВЛ и отсутствии органических поражений лёгких, будет зависеть только от перфузии лёгких.

Таким образом, всё зацикливается на достаточной перфузии в малом и большом кругах кровообращения. От чего же зависит перфузия? Основных фактора два: производительность сердца и сосудистый тонус.

Механизм компенсации острой кровопотери общеизвестен: при уменьшении ОЦК происходит, в первую очередь, уменьшение ёмкости венозной системы (1 этап), что поддерживает преднагрузку на достаточном уровне. Далее, при увеличении концентрации катехоламинов, спазмируются артериолы (2 этап) и развивается централизация кровообращения (3 этап), характеризующаяся генерализованным спазмом сосудов, за исключением сосудов мозга и лёгких, а также коронарных артерий.

Если в этот момент не помочь организму, то защитная реакция переходит в патологическую. Причин тому несколько: резко повышается нагрузка на миокард вследствие увеличения постнагрузки, развивается ишемия в органах и тканях, принесённых в жертву ради спасения мозга, нарушается гуморальная регуляция из-за метаболической интоксикации и выброса биологически активных веществ из повреждённых и ишемизированных тканей и т.д. В итоге, организм, спасая одно, губит всё.

Коагулопатии

Гемостатики

Этамзилат (Дицинон). Препарат увеличивает образование в стенках капилляров мукополисахаридов большой молекулярной массы и повышает устойчивость капилляров, нормализует их проницаемость при патологических процессах, улучшает микроциркуляцию. снижает время кровотечения. Стимулирует физиологические механизмы свертывающей системы крови, уменьшая время кровотечения и увеличивая чиcло тромбоцитов, их активность и период жизни в кровяном русле. Его действие проявляется в значительном статистическом уменьшении времени кровотечения, а также в умеренном увеличении числа тромбоцитов. Оказывает гемостатическое действие, которое обусловлено активацией формирования тромбопластина в месте повреждения мелких сосудов.

Препарат стимулирует образование фактора свертывания крови III, нормализует адгезию тромбоцитов. Препарат не влияет на протромбиновое время, не обладает гиперкоагуляционными свойствами и не способствует образованию тромбов.

Транексамовая кислота относится к синтетическим ингибиторам фибринолиза и, вследствие своего структурного сходства с лизином, способна по конкурентному типу блокировать процесс активации плазминогена, предупреждая лизис тромба в зоне повреждения сосуда. Следовательно, этот препарат, как и другие ингибиторы фибринолиза теоретически целесообразно использовать для остановки кровотечения, связанного с первичной системной или местной активацией фибринолиза.

На практике, однако, выполнение этого правила представляет серьезную проблему, поскольку предполагает необходимость лабораторно и визуально подтвердить показания к назначению препарата и исключить другие возможные причины кровотечения. Более того, при диссеминированном сосудистом свертывании крови или в случае массивного кровотечения, вызвавшего системное повышение гемостатического потенциала в комплексе с гиповолемией и гиподинамией кровообращения, целенаправленное стремление блокировать фибринолиз может оказаться опасным, а введение ингибиторов – усилить нарушения микроциркуляции и ишемию внутренних органов, повысить риск артериальных и венозных тромбозов. Такая точка зрения хорошо известна. Она основана на современных представлениях о механизмах тромбообразования и фибринолиза, и, в целом, является ответом на вопрос о том, почему, несмотря на явный гемостатический эффект введения ингибиторов фибринолиза, во многих клинических ситуациях использование этих препаратов в плановой хирургии остается довольном редким явлением.

Другой целью систематического обзора, выполненного ассоциацией Кохрана было сравнительное изучение эффективности трех наиболее широко используемых в мировой клинической практике ингибиторов фибринолиза: апротинина, эпсилон-аминокапроновой кислоты и транексамовой кислоты. В сравнительных исследованиях этих препаратов некоторые преимущества были отмечены у апротинина, однако статистически значимыми они оказались только для определенной группы кардиохирургических больных с высоким риском. В остальных областях хирургии достоверных отличий по эффективности ТСК и апротинина не выявлено, при этом, однако установлено, что по антифибринолитической активности транексамовая кислота значительно превосходит эпсилон-аминокапроновую кислоту.

Таким образом, учитывая отличия в стоимости препаратов, по показателю «цена – эффект» использование ТСК во многих клинических ситуациях может быть наиболее перспективным. Например, это может касаться операции тотального протезирования коленного сустава – вмешательства, при котором целесообразность применения ТСК можно считать наиболее обоснованным.