что значит чтение про себя

ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ

Смотреть что такое «ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ» в других словарях:

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ — ЧТЕНИЕ ВСЛУХ. То же, что громкое чтение. Форма чтения; внешнее озвучивание графического текста. В обучении иностранным языкам выступает преимущественно как прием обучения – в обучении произношению, для создания правильных слухомоторных образов, в … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

ЧТЕНИЕ — ЧТЕНИЕ, чтения, ср. 1. только ед. Действие по гл. читать во всех знач., кроме 6 и 8. Чтение про себя. Чтение вслух. Учиться чтению и письму. Художественное чтение. Выразительное чтение. Чтение по складам. Книга для чтения. «Рая до чтения была… … Толковый словарь Ушакова

ЧТЕНИЕ — ЧТЕНИЕ. Один из рецептивных видов речевой деятельности, направленный на восприятие и понимание письменного текста; входит в сферу коммуникативной деятельности людей и обеспечивает в ней одну из форм (письменную) общения. Важнейшая среди целей… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

чтение — Трактовка проблем средневековой истории Ч.я и письменности в значительной степени определяется пониманием этих практик в современной культуре, ретроспективным анализом тех изменений, которые привели к современной функции и динамике… … Словарь средневековой культуры

Чтение — вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически зафиксированного текста. Целью Ч. является получение и переработка письменной информации. С этой точки зрения Ч. (как и слушание) относится к рецептивным видам речевой… … Педагогическое речеведение

Чтение — умение реагировать на письменные графические знаки (буквы) и переводить их в слова, смыслы, значения. Как процесс, чтение есть воссоздание и произнесение вслух содержания, символически переведенного в письменные знаки. Чтение – это всегда реакция … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

чтение — один из видов речевой деятельности, заключающийся в восприятии написанного зрительно и воспроизведении вслух или про себя … Толковый переводоведческий словарь

ТИХОЕ ЧТЕНИЕ — ТИХОЕ ЧТЕНИЕ. То же, что чтение про себя … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ — система приемов обучения, направленная на развитие у учащихся нач. классов навыков сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения, их мышления и речи О.ч. предполагает также сообщение учащимся в связи с прочитанным первоначальных… … Российская педагогическая энциклопедия

Быстрое чтение — умение читать в среднем от 100 до 140 слов и более в одну минуту. Считается доказанным, что скорочтение существенно ухудшает понимание и усвоение прочитанного. * * * (скорочтение) чтение, значительно превышающее по скорости (в 3 4 раза) обычное… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Как я начал читать вслух, и почему это невероятный кайф

Забавный факт: чуть ли не до индустриальной эпохи люди практически не умели читать про себя. Они просто не имели подобного навыка. Лишь исключительные умы древности владели им и вызывали этим восхищение у современников. Александр Македонский поражал своих солдат тем, что читал письма, не произнося слова вслух. Но он был учеником Аристотеля, наверняка набрался от величайшего ума современности. Святой Августин, встретивший проповедника Амвросия Медиоланского, оказался настолько впечатлен его умением читать про себя, что упомянул это в своей «Исповеди».

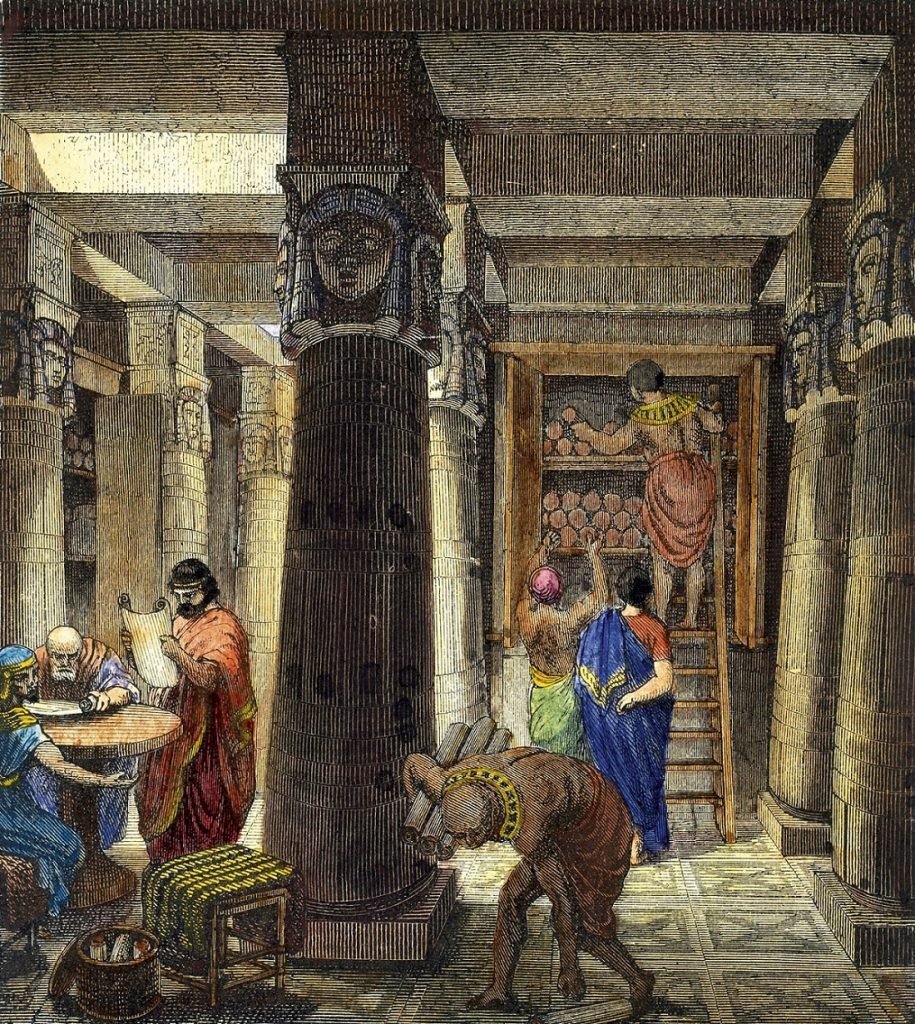

В больших библиотеках приходилось устраивать отдельные комнаты для читающих, чтобы они не мешали друг другу, И это было дополнительным фактором, из-за которого книгохранилища древности так часто горели: каждому чтецу был необходим дополнительный источник света, вроде свечей или масляных светильников. Одно неловкое движение, одна опрокинутая жаровня — и Александрийская библиотека полыхает (опять).

С этой точки зрения чтение вслух — это деградация и инволюция. Мы так долго и мучительно учились читать про себя, а потом какой-нибудь Владимир Бровин плюет на все достижения человечества и начинает забавляться, оратурствая своим стенам. Да и зачем, казалось бы? В чем тут смысл и удовольствие? Попробую объяснить. Причем так, что, надеюсь, вы тоже начнете практиковать это — для развлечения или пользы.

Как я начал читать вслух, и в чем тут прикол

Летом 2019 года я переехал в другой город и за несколько месяцев так и не оброс прочными знакомствами. Через несколько месяцев без регулярного человеческого общения я начал замечать, что моя речь заметно деградирует. Сначала в разговорах с посторонними я начал больше «экать» и тормозить, потом начал тупить. С какого-то момента я обнаружил что мне приходится напрягаться, чтобы сформулировать элементарные мысли даже в разговоре с продавцами в магазине.

Для начала, чтение вслух прекрасно вписывается в философию так называемой «медленной жизни» — возврата к более медленному темпу существования и мышления, вопреки современной суетности. Адепты этого движения придумали довольно много забавных концепций, вроде «медленной еды», когда готовишь и ешь не торопясь, вдумчиво наслаждаясь; или «медленного путешествия», когда отправляешься в путь не впопыхах, а расслабленно и спонтанно.

Одним из самых любимых концептов фанатов «медленной жизни» стало «медленное чтение» — процесс, во время которого плюешь на количество прочитанного и целиком отдаешься качеству. Я сам давно угорел по этой теме, задолго до того, как узнал о подобных идеях. В свое время я разом прочитал уйму литературы, учась в аспирантуре, и однажды просто перегорел. Книги начали ассоциироваться с работой и рутиной. К счастью, черепашье, вдумчивое и даже ленивое поглощение книг вернуло мне любовь к литературе. А чтение вслух — это самый верный способ проникнуться «медленным чтением». Как минимум потому, что скорость в этом случае по определению сильно ограничена.

Чтение вслух позволяет прочувствовать каждую метафору, каждый закидончик, который позволил себе автор, каждую эмоцию. Вдруг начинаешь понимать, насколько же певучей и плавной оказывается речь в книгах с хорошей стилистикой. Подобный текст приятно проговаривать, даже если сам по себе он не так уж интересен.

Еще один важный элемент чтения вслух в одиночестве — можно обезьянничать, что совершенно отдельный сорт удовольствия. Бывает ужасно смешно прочитать рассказ По или Лавкрафта замогильным полушепотом, или какое-нибудь эссе с нарочитой серьезностью, под конец не выдержав и начав смеяться. Если кто-то из героев вашего чтива вам неприятен или кажется пресным, его так и тянет передразнивать самым гнусным образом. Главное — не увлекаться, лишь иногда позволяя себе подобное, иначе это уже не чтение, а обыкновенное баловство.

Большой плюс чтения вслух — жестикуляция. Читая про себя, вряд ли попытаешься жестикулировать свободной рукой, однако вслух — напрашивается само. Возможно, потому что начинаешь чувствовать себя декламатором перед публикой. Герой хватается за голову — и ты сам невольно прикладывашь к ней ладонь. Отзывается о ком-то с презрением — и рука делает пренебрежительный жест. Все это получается само, спонтанно, и оттого мне даже начало казаться, что раньше, читая тихо и сидя спокойно, я лишал себя некой важной доли удовольствия от книги.

И, кстати, чтение вслух — лучший способ уснуть, если у вас легкая бессонница. Собственная монотонная речь убаюкивает лучше всяких подкастов и прочих lofi hip-hop radio — beats to sleep/chill to.

Как начать читать вслух, чтобы получить от этого кайф

Должен сразу сказать, что я не настолько поехал, чтобы читать абсолютно все вслух. Это до сих пор занимает едва ли треть моего «рациона».

Читать вслух нужно крайне избирательно, не всякая литература подойдет для этого. Для себя я определил, что лучшие варианты — это нечто образное, с прекрасным стилем и мастерски сделанными метафорами и описаниями. То есть большая часть беллетристики отпадает сразу.

Прекрасно подходят эссе (больше всего удовольствия получил от Умберто Эко), естественно, поэзия (читал всяких стародавних китайцев, вроде Ли Бо и Ду Фу — у них очень простой, ясный и лишенный надрыва стиль). Отлично зашли «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон, написанные придворной дамой японской императрицы в VIII веке, и которые я раньше совершенно не смог оценить, читая не вслух. Хорошо идут рассказы, полные смачных фантастических описаний. Изредка — что-нибудь философское, но лаконичное. Лао-цзы и Ларошфуко залетели как пирожки в печку.

Кроме этого советую попробовать читать с музыкой, которая, как это ни контринтуитивно, зачастую помогает сконцентрироваться и погрузиться в книгу, при этом нисколько не сбивая речь. Я выбирал нечто спокойное, вроде эмбиента и легкого джазца, но не удивлюсь, если вам зайдет и что-то более энергичное. Чтение вслух часто подкидывает сюрпризы.

Еще один важный совет — по возможности использовать во время чтения глубокое брюшное или диафрагмальное дыхание. Вообще, оно является физиологической нормой для человека, но в наше время, судя по всему, характерно далеко не для всех. Доходит до того, что мне, например, приходится учиться дышать правильно, а не как я привык, как бы дико это не звучало. Мы дышим слишком неглубоко и прерывисто, мало задействуя диафрагму — видимо, повинны сидячий образ жизни и специфика жизни горожанина. Впрочем, не претендую на истинное понимание вещей. Однако во время чтения вслух брюшное дыхание настроить весьма просто, зачастую оно напрашивается само — иначе попросту начинаешь быстро уставать.

А главное: не нужно пытаться превратить медленное и вдумчивое чтение вслух в привычку усилием воли. Это — вещь для удовольствия и отдыха. Попробуйте его, когда у вас возникнет потребность в абсолютной тишине (да, странно, но это так), уединении и расслаблении. Самое же крутое во всем процессе — это то, что вас будет слушать самая благодарная, самая лучшая публика в мире, то есть вы сами.

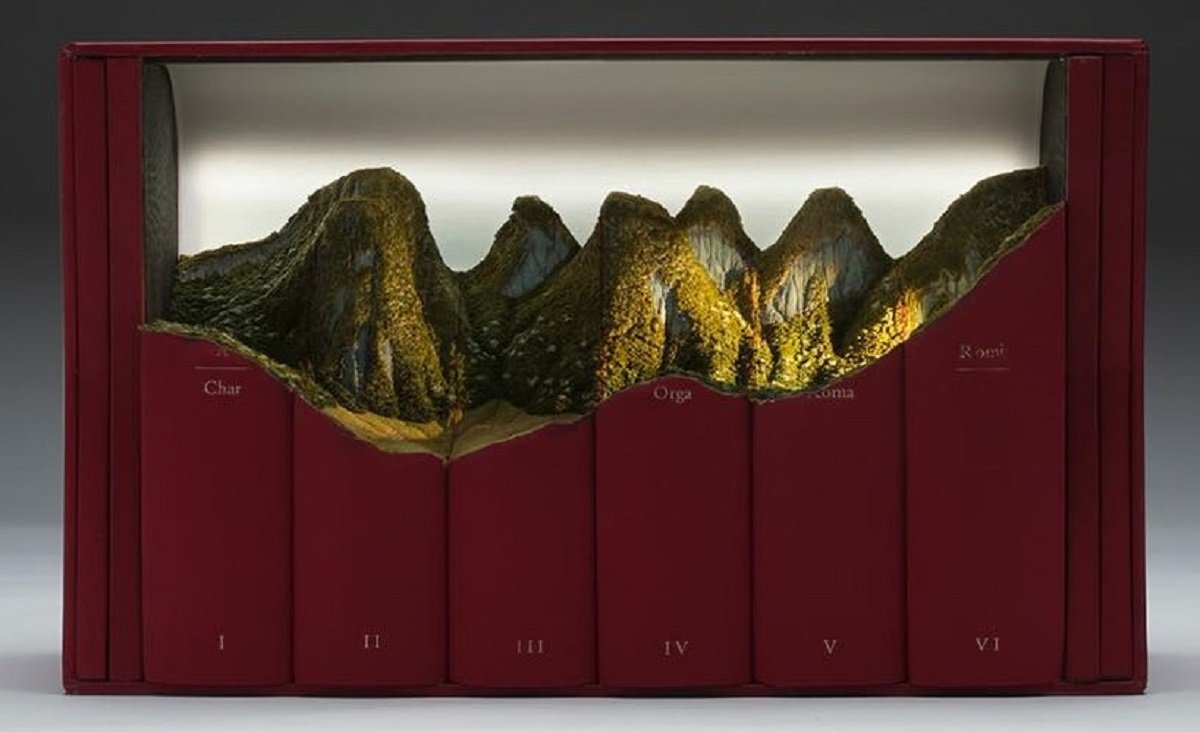

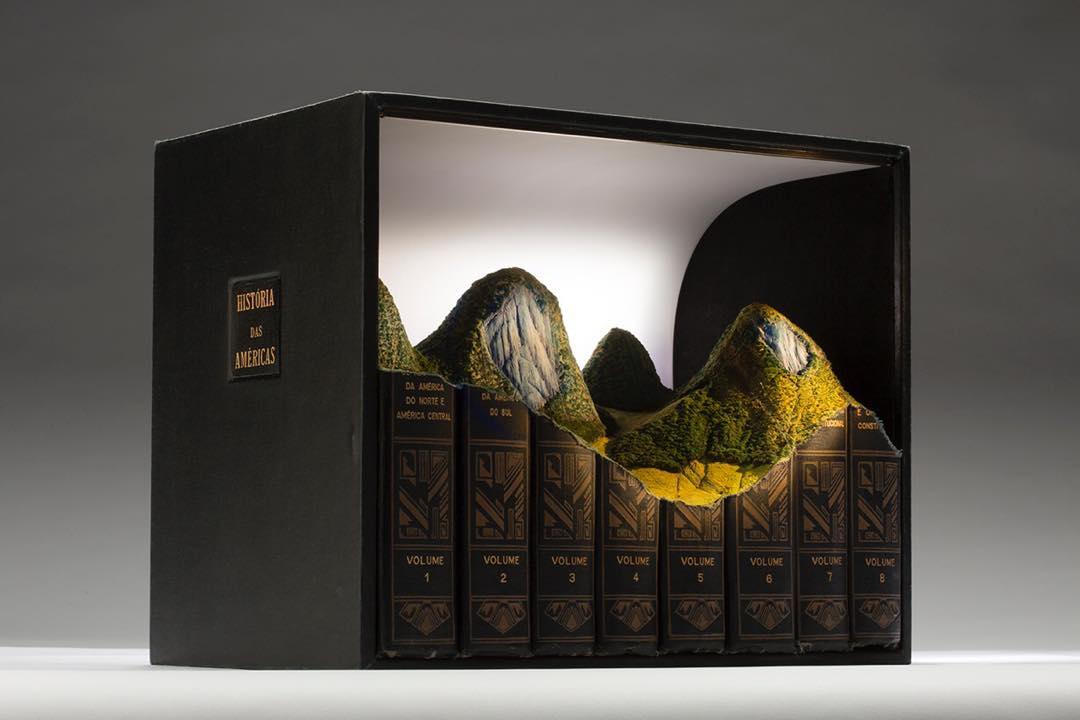

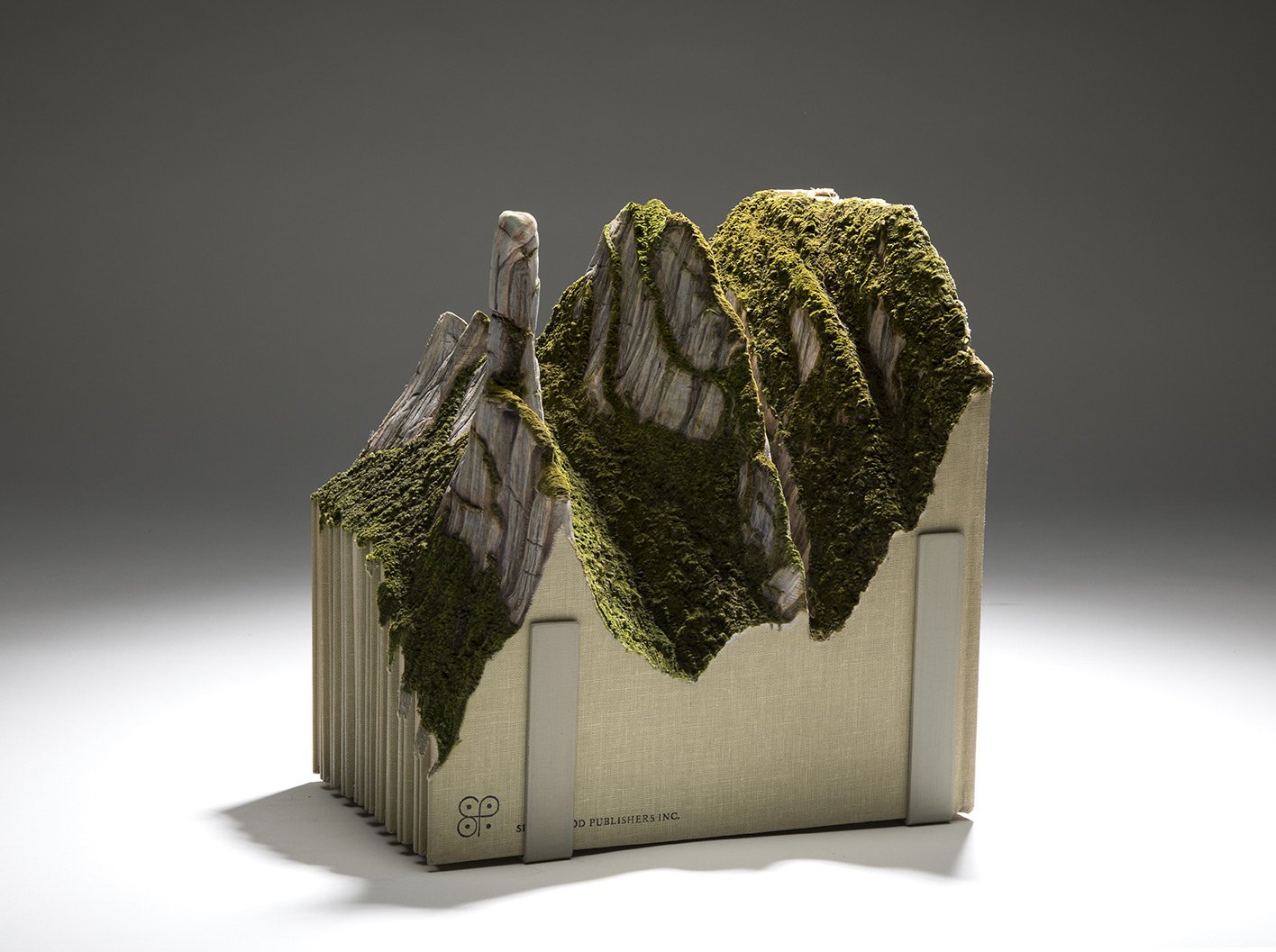

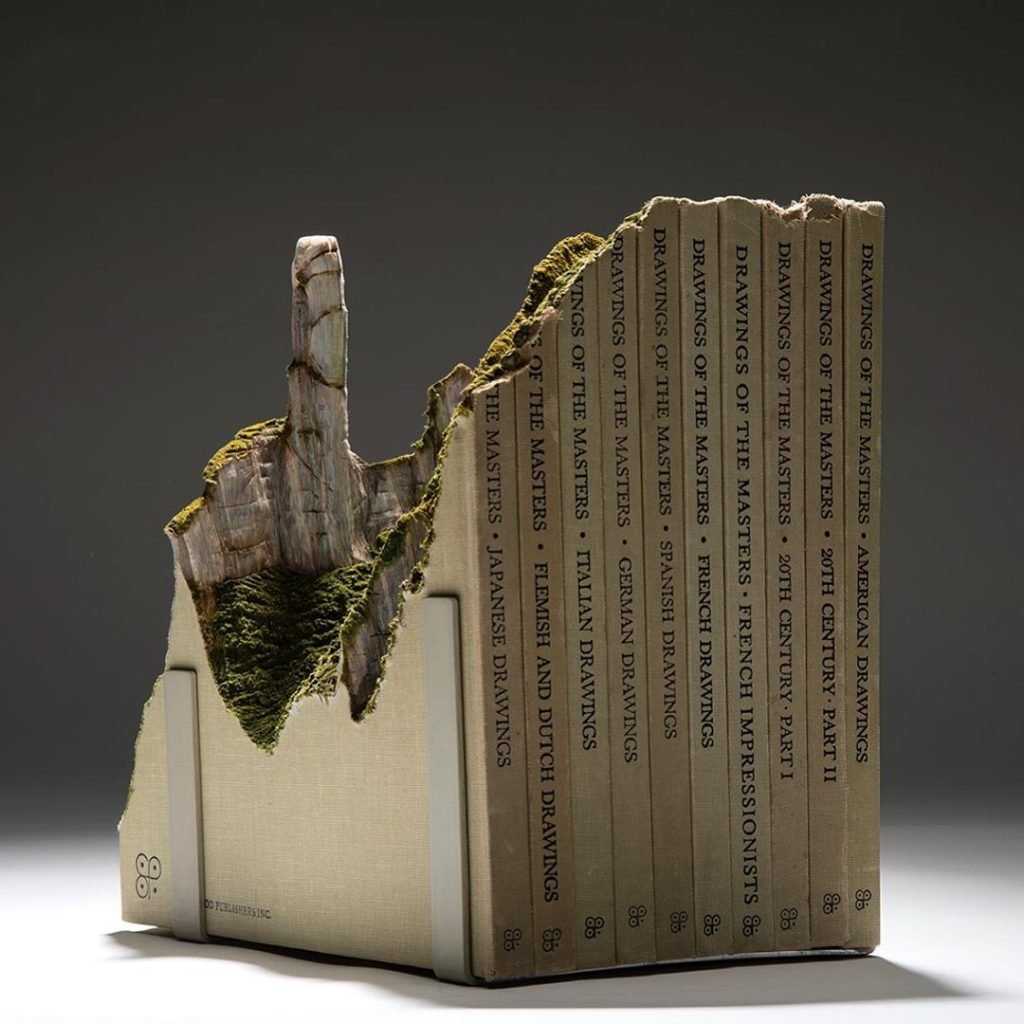

Фигуры из книг на иллюстрациях — работы художника Гая Ларами. Остальные его работы в можете найти на его сайте.

Чтение вслух и чтение про себя

Чтение вслух и чтение про себя

Чтение может быть громким (вслух) и молчаливым (про себя).

Чтение вслух — это чтение для других, оно должно донести до слушателей содержание произведения. Вместе с тем чтение вслух, как свидетельствуют исследования З. Н. Смирновой, является важным условием для осознания и понимания ребенком с нарушением интеллекта смысла и содержания текста. Данный вид чтения позволяет учителю проверить правильность и беглость чтения при организации фронтальной работы класса.

Чтение про себятакже необходимый компонент в обучении чтению, потому что правильно поставленное молчаливое чтение способствует развитию самостоятельности учащихся при восприятии и усвоении ими содержания читаемого. Овладение этим видом чтения имеет практическое значение, так как люди обычно читают именно молча, про себя.

При обучении чтению про себя можно использовать следующие приемы:

Чтение про себя развивается постепенно, начиная с 3 класса, и только к концу 4 класса должно быть хорошо и качественно сформировано.

Переход от чтения вслух к чтению про себя тесно связан с этапом «жужжащего», тихого чтения, который является следующей ступенью к формированию этого сложного навыка.

Работа по формированию всех качеств полноценного чтения осуществляется в ходе изучения текста, а также на специально структурно выделенных частях урока чтения: на речевой гимнастике и пятиминутке чтения.

Речевая гимнастиканаправлена на решение нескольких задач: совершенствование четкости произношения, развитие дикции, правильного дыхания; кроме того, она способствует формированию выразительности речи, развитию основных приемов выразительного чтения.

Речевая гимнастика проводится в течение 3—5 минут (можно до 10 минут) в зависимости от целевой направленности и характера упражнений. В отдельных случаях, когда упражнения речевой гимнастики можно сочетать с материалами изучаемого текста, она как отдельная структурная часть урока не проводится. Кроме того, некоторые упражнения могут стать частью физкультминуток. Речевая гимнастика может проводиться сидя или стоя (при отработке дыхания, выполнении динамических упражнений).

Речевая гимнастика включает:

Приведем примеры речевой гимнастики.

Учимся регулировать дыхание

Упражнение выполняется стоя. Учитель объясняет детям, что стоять нужно прямо, спокойно, непринужденно, не прикасаться к доске или стене, не раскачиваться. Учитель встает лицом к классу и показывает, как следует набирать воздух в легкие и как при выдохе медленно расходовать его; обращает внимание на то, что вдох делается через нос, бесшумно и легко.

Затем учащиеся вместе с учителем делают вдох; на счет «раз» задерживают дыхание, потом хором на одном выдохе считают до трех, затем до четырех и пяти. Вместо счета при выдохе тихо произносят либо предложение, либо слова математика, электричество. Учитель обращает внимание на то, чтобы конец слова (предложения) звучал четко и с такой же силой, как начало.

В дальнейшем этот навык закрепляется при чтении. Учитель демонстрирует детям, как надо переводить дыхание во время чтения: дышать ровно и незаметно для слушателей; перед чтением длинных предложений (без пауз) он напоминает ученикам, чтобы они набрали достаточно воздуха, экономно его расходовали для того, чтобы прочитать предложение от начала до конца, не прерываясь.

Работа над текстом

Урок 1.

Вступительное слово учителя:«Сегодня мы будем читать сказку К. Г. Паустовского „Стальное колечко“. Сказка написана в годы войны, в ней рассказывается о девочке Варе, которая жила в маленькой деревушке, вдали от железной дороги, у самого леса».

Чтение сказки учителеми ответы на вопросы: «Где жила девочка и ее дедушка? Что заставило девочку пойти в соседнее село? Почему она угостила бойцов махоркой? Где Варя потеряла колечко и почему не могла его найти? Чему больше всего она огорчилась, когда потеряла колечко?»

Работа продолжается на последующих уроках. На работу над отрывком отводится не менее двух уроков.

Урок 2.

Вступительное слово учителя:«С каким произведением мы познакомились? Кто его написал? С сегодняшнего дня мы будем работать над отрывком из этого произведения».

Чтение учителем текстаучебника с предварительным заданием: «Послушайте и скажите, о каком времени года идет речь в этом отрывке».

Ответ на вопрос учителя: «Как вы догадались, что это весна?» «Сравните содержание текста с вашими наблюдениями на экскурсии».

Слово учителя:«Сегодня мы будем работать над первой и второй частями этого отрывка».

Подготовка детей к самостоятельному чтению(уяснение ими условных обозначений, важных для организации чтения: границы логических частей, послоговая разрядка трудных слов).

Чтение первой и второй частей текста учителем.Задание: «Послушайте и скажите, все ли слова вам понятны».

Подготовка детей к чтению первой части:словарная работа (объясните слово оконце, чтение трудных слов по слогам), тихое, «жужжащее» чтение учащимися первой части.

Чтение текста по микрочастями ответы на вопросы.

Первая часть. Как зовут девочку? Какие звуки Варюша услышала за окном? (Крик галок, звук капели.) Как вы понимаете выражение горячий свет бил в оконце? (В оконце светило яркое, теплое солнце.)

Обобщенный вывод учителя: «Однажды Варя проснулась и почувствовала, что наступила весна. Девочка услышала крик птиц, звуки капели».

Вторая часть. Вторая часть делится на три микрочасти. Чтение второй части проводится поочередно учениками и учителем (сопряженное чтение). Ученики принимают участие в анализе текста микрочастей с последующим их чтением. Первые три предложения читают сами, остальной текст — учитель (по микрочастям).

Первая микрочасть. Где оказалась Варюша? (На улице.) Что она почувствовала, выглянув на улицу? (Теплый ветер дунул ей в глаза.) Что подумала и сказала Варя вслух? Вспомните, почему Варюша особенно была рада весне.

Вторую и третью микрочасти читает учитель. Учащиеся следят за чтением и отвечают на вопросы. Чтение детьми этих микрочастей предваряет подробная работа над пониманием содержания.

Вторая микрочасть. О каких признаках весны идет речь? Чтобы уточнить, о каких признаках весны идет речь, мы должны выбрать в тексте слова и выражения, которые их подтверждают. Прочитайте этот маленький отрывок, найдите выделенные выражения, а я запишу их на доске.

Блестели черные ветки. Шуршал мокрый снег. Шумел сырой лес.

Учитель продолжает: «Постараемся объяснить каждое предложение. Читаем первое предложение: Блестели черные ветки. Кто догадался, почему блестели черные ветки? (Они были мокрые от снега, поэтому блестели, освещенные солнцем, и черные оттого, что еще не распустились листочки.)

Как вы понимаете второе предложение: Шуршал мокрый снег? А если я вам скажу так: мокрый снег шуршал потому, что сползал с крыши? Он шуршал потому, что подтаял и сползал с крыши, издавая особый шум.

Третье предложение: Шумел сырой лес. Помните, Варюша почувствовала теплый ветер, когда вышла на улицу? Этот ветер и заставлял шуметь лес. Он был мокрый потому, что светило солнце, таял снег и везде было сыро».

Учитель повторно медленно читает эту микрочасть, а ученики внимательно слушают его. Затем эту микрочасть читает ученик с хорошей техникой чтения.

Третья микрочасть. Как автор называет весну и почему? (Молодая хозяйка.) Зима ушла и уступила место весне. Весна хозяйничает везде — на улице, в лесу, в овраге. Найдите в этом отрывке выделенное предложение. (Начал булькать и переливаться ручей.) Как вы его понимаете? (От тепла, которое весна приносит с собой, тает снег, текут ручьи; они издают особые звуки — булькают, переливаются, звенят.) После разъяснения смысла этой микрочасти учитель повторно читает ее. Затем эту микрочасть читает хорошо читающий ученик.

Вернемся к началу этого отрывка и будем читать его еще раз. Повторное прочтение первой и второй частей учащимися.

Подготовка к чтению текста.

Дополнительные вопросы и задания: как автор относится к девочке? Докажите это. Что увидела Варюша, когда однажды весенним утром вышла на улицу? Какие звуки она услышала? Докажите, что на улице было тепло. Как можно догадаться, что весна только начинается?

Работа с карточками 1, 2, 3. Задание: «Прочитайте слова на карточках и определите, к какой части текста они относятся». Порядок работы: дети по очереди читают слова и вместе с учителем соотносят слова карточки с текстом.

Можно предложить ученикам сделать рисунки на тему весны по их представлениям или зарисовку пейзажа весенней природы.

Чтение сказок

Сказка является одним из жанров художественного произведения. В 3 классе учащиеся продолжают знакомиться с особенностями сказки как жанра. Обращается внимание на такую особенность сказки, как наличие вымысла.

В 3 классе ученики изучают около шестнадцати сказок. Это бытовые сказки и сказки о животных. Чуть больше половины из них составляют авторские сказки (например, «Проказы старухи зимы» К. Ушинского, «В гостях у дедушки Мороза» В. Одоевского, «Путаница» К. Чуковского, «Хрюк на елке» Б. Заходера и др.), а также народные сказки (например, «Колосок», «Лиса и журавль», «Как мужик волка спас», «Про бурого мишку и мышку-вертушку»).

Народные сказки с их занимательным сюжетом, ясной последовательностью действий, легко запоминающимися повторами, с непременной победой добра над злом — любимый жанр детей.

Сказка сложилась как вид устного народного творчества. На протяжении веков она пересказывалась. Это наложило определенный отпечаток на ее язык. Образный зачин и концовка, типично сказочные обороты речи, непосредственное обращение к слушателям — это особенности сказки, требующие, чтобы ее читали по-особому — рассказывая.

Этапы работы над сказкой существенно не отличаются от этапов работы над реалистическим произведением и включают те же этапы:

1.Чтение сказки.

2.Анализ содержания сказки с использованием различных видов работ по чтению (выборочное чтение, ответы на вопросы, иллюстрирование, словесное рисование, чтение по ролям).

И только на последнем этапе работы учитель обращает внимание на жанровые особенности сказки: наличие вымысла, особый, образный язык, обороты речи, а также на ее поучительный смысл.

В связи с тем что изучаются не только русские народные сказки, но и сказки других народов, следует обращать внимание учащихся на национальные особенности и традиции: бытовые, языковые, культурные.

Определенную сложность представляет работа над авторскими сказками. Несмотря на некоторую общность с народными сказками — наличие волшебства, поучительная направленность, они, как правило, не сохраняют сюжетных, композиционных, языковых традиций народных сказок.

Рассмотрим более подробно формы работы по содержанию некоторых сказок.

В 3 классе учащиеся будут читать сказку Н. Грибачева «Рыжие листья». Сказка длинная, ей можно посвятить четыре-пять уроков. Ее своеобразие состоит в том, что в художественной форме читателям сообщаются многие познавательные сведения. Например, как звери готовятся к зиме, как они проводят зиму, как меняется цвет шерсти зайца в разные времена года, какие опасности его подстерегают, как лисе помогает охотиться окраска ее шерсти (под цвет желтых осенних листьев) и др. Эту сказку следует читать в сентябре или в начале октября, т. е. в период золотой осени.

Во вступительной беседе учащиеся вспоминают, какие сказки про лису они знают, какой всегда изображается в них лиса, какого цвета ее мех, сравнивают окраску меха лисы с цветом осенних листьев. Далее выясняется, какими в сказках изображаются медведь, белка и заяц, как проводят они зиму. Можно рассмотреть картинки с изображением этих животных.

После этого учитель читает сказку неторопливо, с паузами после каждой части. Затем он задает учащимся вопросы: «За кого вы очень волновались, когда слушали сказку? Каким был заяц Коська? С кем встречался заяц Коська? Удалось ли лисе съесть его?»

После ответов на вопросы учитель говорит: «А теперь будем читать сказку по частям и разбирать каждую часть».

Сказка разделена на пять частей. После каждой части даются подробные вопросы. В зависимости от состава класса можно взять для чтения и разбора на одном уроке сразу две части. Очень важно при разборе сказки не забывать о таких заданиях, как озаглавить прочитанную часть, читать ее в лицах, так как эта сказка содержит богатый материал для коллективной работы над планом и для упражнений в выразительном чтении.

Каждая часть сказки должна быть прочитана на уроке не один раз. После упражнений в выразительном чтении учащиеся пересказывают содержание прочитанных частей. При этом учащиеся узнают об образе жизни животных.

В заключение учащиеся отвечают на вопросы по содержанию всей сказки, пересказывают особенно полюбившиеся части. Выясняют, что нового они узнали о жизни и поведении животных осенью и зимой. И в самом конце работы на этом этапе речь уже может идти о том, что в данной сказке правда (образ жизни зверей), а что вымысел (у ежа есть кухня, сени, животные разговаривают между собой).

Порядок работы

1. Ученики читают сказку и изображают ее текст графически.

2. Подбирают к модели сказки текст, обосновывают свой ответ:

1) записывают вступление, зачин;

2) записывают концовку;

3) объясняют и записывают ответ на вопрос: «Почему лису и журавля нельзя назвать друзьями?»

С нашей точки зрения, прием, который используют некоторые учителя-новаторы специальных (коррекционных) школ VIII вида, не прошел достаточно объективной и широкой апробации, поэтому нецелесообразно рекомендовать его для работы.

Чтение стихотворений

В 3 классе изучаются различные по тематике и эмоциональному настрою стихотворения: о школе и школьниках («Кто прав» А. Григорьева, «Важный день» С. Михалкова, «Учись читать», «Мальчики и девочки» Р. Сефа); о природе («Ласточки пропали. » А. Фета, «Осень наступила» А. Плещеева, «Зима недаром злится. » Ф. Тютчева, «Зима» И. Сурикова, «Колокольчики мои» А. Толстого); о труде и трудолюбии («Какого цвета ремесла», «Чем пахнут ремесла» Дж. Родари); о войне («Спать легли однажды дети» С. Михалкова).

Главная задача в работе над стихотворением — донести до детей чувства и эмоциональное настроение, выраженные в нем. Поэтому вначале учитель должен определить, что это за стихотворение, какие чувства оно вызывает, какие картины рисует и, следовательно, как его нужно читать: бодро и весело, или печально и задумчиво, или торжественно и с пафосом, или просто и спокойно. Цель вступительной беседы — настроить учащихся на те чувства и мысли, которые хотел выразить поэт.

Первый раз стихотворение выразительно читает учитель. Стихотворение не следует разбирать очень подробно, останавливаясь на каждом слове: это может быть скучно для детей. Лучше еще раз прочитать его. Разбирать стихотворения необходимо постепенно: при первом чтении ставить одни вопросы, при втором — другие. Не нужно требовать пересказать стихотворение своими словами, так как при этом исчезают и настроение, и поэтический образ.

Основное место в работе со стихотворением должно занимать выразительное чтение, которое помогает лучше понять его содержание и основную мысль.

Не все стихотворения нужно непременно заучивать. Большие по объему стихотворения даны в учебнике только для выразительного чтения.

Ниже приводятся несколько образцов работы над стихотворными текстами, изучаемыми в 3 классе.

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится. » 3

Главное в работе над этим стихотворением — вызвать у детей яркие представления двух противоположных образов: зимы — злой, коварной старухи и весны — красивого, веселого и жизнерадостного ребенка. При чтении стихотворения важно передать радостное оживление природы, которое всегда бывает ранней весной.

1.Работу над стихотворением нужно начать с беседы, подытоживающей наблюдения за весенними изменениями в природе. Можно также рассмотреть репродукции картин о ранней весне (например, «Март» И. Левитана, «Весна» К. Юона, «Грачи прилетели» А. Саврасова и др.).

2.Затем учитель читает стихотворение и проводит краткую беседу по примерным вопросам: «Понравилось вам это стихотворение? Что вам в нем понравилось? На кого похожа зима? А на кого похожа весна? Дружат ли зима и весна?»

Получив представление о впечатлении, которое произвело на детей стихотворение, учитель дает задание нескольким ученикам прочитать его вслух.

3.Далее следуют упражнения в выборочном чтении по вопросам и заданиям учителя: «Как зима боролась с весной? Прочитайте. Кто был рад весне? Прочитайте. А теперь постараемся прочитать это стихотворение так, чтобы было видно, что все обрадовались приходу весны, повеселели.

Какое чувство передается в этом стихотворении? (Радостное.) Почему это чувство радостное? (Потому что победила весна.) Как автор называет весну? Как автор называет зиму?»

4. Проанализировав таким образом эмоциональную сторону стихотворения, учитель говорит: «Послушайте внимательно, я еще раз прочитаю это стихотворение. Я тоже очень люблю весну, рада ее приходу, ее победе над зимой, поэтому я буду читать стихотворение радостно».

5. Далее стихотворение читают учащиеся по частям. В первом четверостишии обращается внимание на то, что голосом нужно выделить слово недаром. После прочтения каждой части происходит ее разбор: «Как сказал Тютчев о приходе весны? Прочитайте эти строчки.

| Весна в окно стучится И гонит со двора. |

Найдите и прочитайте строчки, в которых говорится о шумном, веселом приходе весны.

| И все засуетилось, Все гонит зиму вон, И жаворонки в небе Уж подняли трезвон. |

Какие строчки говорят о том, что весна не боится зимы? Почему про весну сказано: „Хохочет и пуще лишь шумит“? Как это шумит весна? (Ручейки журчат, птицы поют.) В этих строчках мы должны выделить голосом слово пуще. Как вы понимаете выражение пуще шумит?»(Шумит еще сильней, еще больше.)

6. Готовясь к выразительному чтению, учащиеся читают стихотворение про себя.

«Теперь читаем все стихотворение выразительно, радостно», — говорит учитель. Два-три ученика по очереди читают стихотворение.

7. Оценивается чтение учащихся. На дом дается задание выучить стихотворение наизусть.

Р. Сеф. «Учись читать. »

1. Подготовка к восприятию стихотворения. Чтение рассказа В. Голявкина «Спрятался».

Учитель говорит: «Я прочитаю вам рассказ В. Голявкина „Спрятался“, а вы скажите мне, почему это короткое произведение так называется. Чтобы не оказаться в таком неловком положении, как мальчик Витя, нужно научиться хорошо читать. Чтение — это целая наука: надо выучить буквы, научиться складывать их в слоги, слоги — в слова, слова — в предложения, предложения — в тексты рассказов, стихотворений, математических задач. Нужно уметь не только грамотно, без ошибок читать, но и понимать все, о чем вы читаете».

2.Чтение стихотворения учителем. После эмоциональной паузы он спрашивает: «Чему призывает поэт учиться каждого из вас?» (Учиться читать.)

3.Чтение стихотворения по частям с разбором содержания каждой части. Вопросы к частям.

Первая часть. Почему автор говорит, что учиться читать — важная наука? (Чтение — целая наука, важная наука; без него нельзя овладеть другими науками, которыми вам предстоит заниматься и сейчас, и в старших классах.)

Вторая часть. Почему человек, который умеет читать, не знает скуки, не умеет скучать? (Если человеку скучно, он откроет веселую, интересную книгу или журнал и забудет о грустном и печальном.)

Третья часть. Почему автор предупреждает вас о том, что учиться читать надо всю жизнь? (Если вы не будете читать, то можете забыть, как это делается.)

Четвертая часть. Как вы понимаете последние строчки стихотворения? (Учись читать, учись пока не поздно! — чем позже начинаешь читать, тем труднее овладеть чтением.)

4.Чтение текста учащимися по цепочке с соблюдением логических частей стихотворения.

5.Выборочное чтение. Задания:

1) Найдите в тексте слова, которые говорят о том, что автор к каждому из вас относится ласково, с любовью.

2) Найдите строчки стихотворения, в которых автор дает совет, как нужно читать.

6. Подготовка к выразительному чтению стихотворения. Медленное, выразительное чтение стихотворения учителем.

7. Чтение стихотворения двумя-тремя учениками по их желанию. Следить, чтобы школьники читали по памяти, в случае затруднений опирались на текст учебника.

8. Обобщающая беседа.

9. Поэт не дал заглавия этому стихотворению. А как вы бы озаглавили его? («Учись читать», «Ученику», «Читателю».)

Работа над загадками

1.Чтение загадки.

2.Соотнесение завуалированного образа с конкретным предметом.

3.Демонстрация (по возможности) предмета и конкретизация существенных частей (деталей), отраженных в загадке.

Рассмотрим это на примере загадки «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик». Учитель показывает ножницы, читает части загадки: «два конца» — показывает их у ножниц; «два кольца» — демонстрирует прорези для пальцев; «посередине гвоздик» — показывает гвоздик, который соединяет две части ножниц.

Наиболее сложными являются авторские загадки, так как они всегда содержат поэтический образ. Например, рыжий лист — рыжий Егорка (мальчик). При работе над этой загадкой учитель должен возвратиться к сказке «Рыжие листья», обратить внимание на заглавие сказки и спросить у учеников, о чем идет речь в этой загадке (если рыжие листья, значит, пойдет речь о рыжих листочках), с кем сравнивает автор листочек (с мальчиком Егоркой). Учитель поясняет: «Наверное, этот мальчик такой же рыженький, как листик. Почему это маленький листик?» (На этот вопрос дает ответ вторая часть загадки: он (листок) такой легонький, что даже не всколыхнул воды в маленькой лужице.)

Кроме этого, необходимо и правильное чтение самой загадки. Учителю следует обратить внимание учащихся на значение слова озерко (есть большое озеро, есть маленькое озерко) и прочитать слова вско-лых-нýл, о-зер-кó в послоговой разрядке.

Оценка навыков чтения

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.

Оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется вчтении по слогам даже легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

Оценка «1» учащимся 2 класса не ставится.

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл; не использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать наизусть.

Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое количество ошибок, искажающих смысл прочитанного; не отвечает на вопросы и не может передать содержания прочитанного; не знает наизусть стихотворения.

Помимо пятибалльной системы оценки, рекомендуется и другая, альтернативная система учета знаний — система «измерителей знаний», автором которой является И. М. Бгажнокова.

Автор вводит собственную шкалу оценок, основанную на суммарном количестве правильно или неправильно выполненных заданий от общего количества заданий, предложенных к выполнению.

Соответственно предлагается следующая шкала оценки знаний: «удовлетворительно» (зачет) ставится при условии, если дети выполнили 35—50% задания, «хорошо» — при выполнении 50—65% задания, «отлично» — при выполнении свыше 65% задания.

1 См.: Программы специальных общеобразовательных школ VIII вида для умственно отсталых детей. — Сб. 1. — М.: Просвещение, 1990 (раздел «Проверка знаний, умений, навыков по русскому языку», с. 60—62).

2 См.: Ильина С. Ю. Книга для чтения: учебник для 2 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. — СПб.: Просвещение, 2004; Воронкова В. В., Пушкова И. Е. Книга для чтения: учебник для 2 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. — М.: ВЛАДОС, 2006.