что значит ешь ананасы рябчиков жуй

Ешь ананасы, рябчиков жуй, / День твой последний приходит, буржуй

Ешь ананасы, рябчиков жуй, / День твой последний приходит, буржуй

Двустишие (1917) Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930), которое впоследствии он включил в свою поэму «Владимир Ильич Ленин» (1924).

Поэт позже писал («Только не воспоминания. »), что это стихотворение он сочинил еще перед октябрьским переворотом 1917 г. — «в такт какой-то разухабистой музычке», когда он сидел за столиком в петроградском артистическом кабаре «Привал комедиантов».

«Это двустишие, — писал поэт, — стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку:

Ешь ананасы. и т. д.»

Цитируется: как шутливо-ироническая угроза в чей-либо адрес.

Смотреть что такое «Ешь ананасы, рябчиков жуй, / День твой последний приходит, буржуй» в других словарях:

Ананасы в шампанском — Ананасы в шампанском … Википедия

буржуй — я; м. 1. Презрит. = Буржуа (1 зн.). * Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй (Маяковский). ● В 20 е гг. 20 в. большевистская пропаганда относила к буржуям представителей всех сословий (кроме рабочего класса и беднейшего… … Энциклопедический словарь

буржуй — я; м. см. тж. буржуйка, буржуйский 1) презрит. = буржуа 1) * Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй (Маяковский) В 20 е гг. 20 в. большевистская пропаганда относила к буржуям представителей всех сословий (кроме рабочего… … Словарь многих выражений

Рябчик — Самец рябчика в зоопарке «Опель» … Википедия

ананас — а м. ananas, нем. Ananas. 1. Тропическое травянистое растение с крупными сочными, ароматными плодами в виде шишки. БАС 2. Между прочими вещми, которыя в огороде его обретаются, удивления достоин американский чрез ординарный плод ананас. Шумахер… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

Сколько лет ест ананасы и жует рябчиков буржуй?

6 января 1918 года, 90 лет назад, вышел в свет первый советский журнал пролетарской сатиры «Соловей». На его обложке в виде подписи под одним из рисунков было напечатано ставшее впоследствии знаменитым двустишие поэта Владимира Маяковского

Ешь ананасы, рябчиков жуй,

День твой последний приходит, буржуй. Говоря откровенно, журнал предназначался к новогодним праздникам, чтобы поднять настроение победившему пролетариату. И вышел по старому стилю 24 декабря. Впрочем, журнал — это очень громко сказано — скорее газета, так как объем составлял всего 8 страниц. И даже иллюстрации были одноцветными. Но тогда было принято, что газета — это орган чего-то, например, какой-либо партии или организации. А здесь учредитель не был указан, а только издатель — Московский комитет большевиков.

Идея создания журнала родилась на одном из заседаний пролетарских поэтов, беллетристов и художников, которые посещали литературно-художественное объединение при газете Московского комитета большевиков «Социал-демократ». Возглавить группу по выпуску первого номера журнала «Соловей» было поручено известному тогда, но малоизвестному сегодня поэту Леониду Котомке (Владимиру Иосифовичу Зеленскому), которого хорошо знал Максим Горький. Котомка привлек к сотрудничеству в журнале Демьяна Бедного, Владимира Маяковского, других пролетарских поэтов.

Первый номер «Соловья» сразу настраивал рабочих на то, что он не тот благодушный соловей, пением которого можно только наслаждаться. Пролетарский соловей просто обязан, по мнению редакции, встать в строй борцов за народное дело, освистывать всех, кто мешает народу строить новую жизнь.

Чему был посвящен первый номер? Здесь безжалостно высмеивались контрреволюционеры в лице Каледина, Петлюры и других злейших врагов пролетарской революции, все их усилия сравнивались с надуванием мыльных пузырей. Каким бы огромным пузырь ни казался, он все равно очень быстро лопнет. Особое место в журнале занимала сатира и юмор, направленные на «жирных» буржуев и их прихлебателей, тех, кто затаил на власть пролетариата острую злобу. Но и критика неорганизованности в работе, неряшливости, беспечности тоже имела место в журнале.

Первый номер был встречен хорошо, так что в феврале 1918 года вышел в свет и второй «Соловей». Но времена были очень суровые, и на выпуск третьего и последующего номеров у издателей просто не хватило средств. Соловей, по сути, так и не свистнул, извините за каламбур, просто пискнул…

Но идею выпуска журнала пролетарской сатиры Леонтий Котомка так и не оставил. Спустя пять лет, в апреле 1923 года, в Саратове (где, судя по всему, жил его брат Евгений Зеленский) он освоил выпуск сатирического журнала «Метла», который существовал как приложение к газете «Саратовский рабочий». Уже первый номер задает «политическую» направленность «Метлы» в «Манифесте ПКС (б)», Партии Красного Смеха (беспощадного). Редакция обещала смеяться «над всеми и всем: от глупых умников до умных дураков, от самогонщика до бога, от Камышинской улицы до Нью-Йорка».

Журнал выходил один раз в две недели объемом 12−14 страниц с одноцветными иллюстрациями. На этот раз объектом пристального внимания сатириков стали рвачи и разгильдяи, нытики и фарисеи, верхогляды и бюрократы, казнокрады и взяточники.

Надо сказать, что в те времена выходили сразу несколько сатирических журналов. А к 1930 году остался только один — «Крокодил», первый номер которого вышел, кстати, в 1922 году. А вот детище Леонтия Котомки просуществовало всего три месяца, последний номер «Метлы» вышел в июне 1923 года.

И еще один штрих к биографии пролетарского поэта Владимира Зеленского (Леонтия Котомки). Когда разразилась Великая Отечественная война, идея создания сатирических журналов сразу же воплотилась в нескольких изданиях. В частности, когда политуправление Западного фронта осенью 1941 года решило издавать свой сатирико-юмористический журнал «Фронтовой юмор» Зеленский был приглашен в числе первых. Нулевой выпуск был отправлен в войска в ноября 1941 года. А всего до конца войны вышло 49 номеров.

Кстати, Леонид Котомка — только один из псевдонимов Владимира Зеленского. А вот еще пятерка его самых известных псевдонимов — «Шмель», «В. Галин», «В. Зеленый», «Гарольд», «Ирина Зеленая» …

Но вернемся к тому, с чего начали. Как родилось двустишие «Ешь ананасы…» и какова их дальнейшая судьба. Спустя почти 10 лет после выхода «Соловья» Маяковский признался, что это стихотворение он сочинил ещё перед Октябрьской революцией — «в такт какой-то разухабистой музычке», когда он сидел за столиком в петроградском артистическом кабаре «Привал комедиантов».

Это двустишие Владимир Владимирович позднее включил в свою поэму «Владимир Ильич Ленин», написанную в 1924 году, и многие почему-то считают, что «Буржуй» появился на свет именно в год смерти Ленина. Но мы-то с вами знаем, что это не так…

Ешь ананасы, рябчиков жуй…

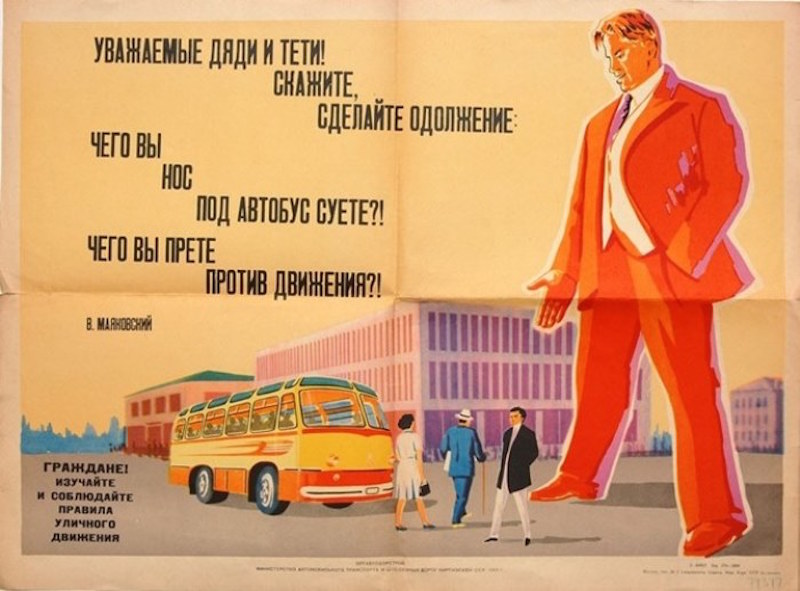

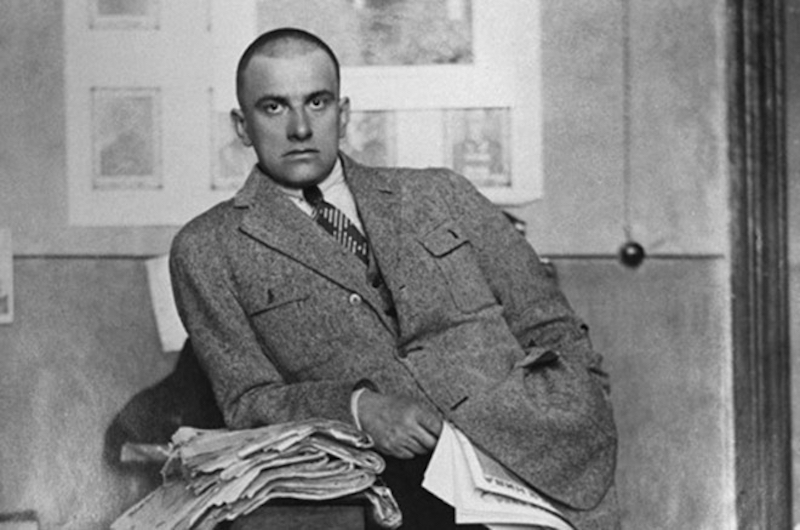

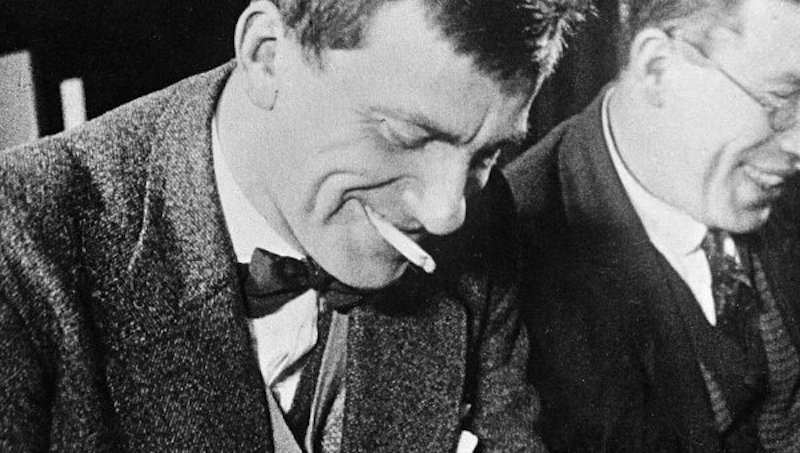

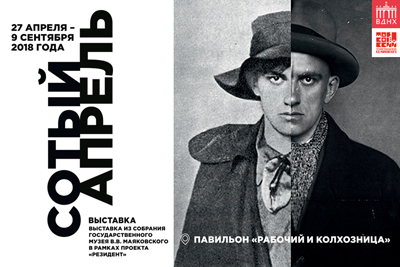

В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Яркая фигура советского времени и одновременно неоднозначная, неразгаданная. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Даже если человек незнаком близко с творчеством Маяковского, он все равно обречен угадать автора этих строк. Познакомившись однажды с произведениями поэта, его манеру подачи невозможно не узнать. Маяковский был многогранной личностью – писал не только стихи, но и портреты, делал иллюстрации и снимался в кино.

Маяковский. Жизнь

1893 год. Владимир Маяковский родился в грузинском селе Багдати. Его отец был лесничим, мать занималась хозяйством. Когда мальчику было 12 лет, отца не стало – уколол палец иголкой, эта трагедия в дальнейшем привела поэта к фобии. Он боялся заразиться, ненавидел булавки, иголки. Постоянно мыл руки, всегда носил с собой мыльницу.

1906 год. Переезд в Москву. Будущий поэт поступил в московскую гимназии, где позже написал свое первое «невероятно революционное стихотворение», которое опубликовали в нелегальном школьном журнале.

1908 год. Увлечение марксистской литературой, вступление в партию большевиков.

1909 год. Заключение в Бутырской тюрьме, в камере под номером 103. В дальнейшем это число стало для Маяковского запретным – к примеру, он никогда не заселялся в номер гостиницы с такой цифрой. В тюрьме поэт начал писать стихи, ставшие началом его творческого пути. Тетрадь со стихами у него изъяли при выходе на свободу, чему он был рад, так как считал их «ходульными и ревплаксивыми».

1911 год. Московское училище живописи, знакомство с Давидом Бурлюком, основателем футуристической группы «Гилея». Кубофутуризм.

1912 год. Первое публичное выступление как поэта в артистическом подвале «Бродячая собака».

1914 год. Выпуск литографированных открыток и плакатов авангардного объединения «Сегодняшний лубок», среди участников этой группы были Казимир Малевич и Аристарх Лентулов. Яркие картинки с текстами Маяковского стали объектами коллекционирования.

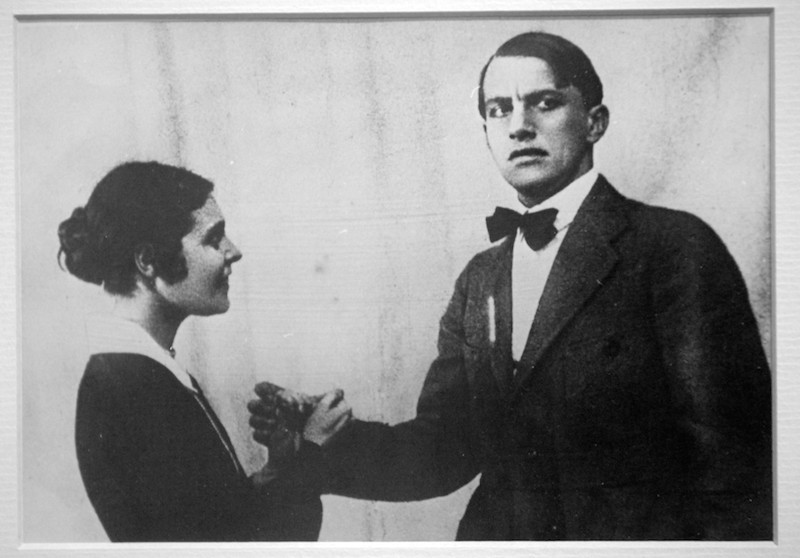

1915 год. Знакомство с Лилей и Осипом Брик. Лиля – важная фигура в жизни поэта, его главная муза. Непростые отношения на протяжении всей жизни оказывали сильное влияние на творчество поэта.

1917 год. Маяковский приветствовал революцию, считая, что она благотворно повлияет на социально-экономическую жизнь страны и даcт почву для прорыва в сфере искусства. Годы революции отобразились на стихах поэта. Классик одним из первых среди своих коллег по творческому цеху захотел сотрудничать с советской властью.

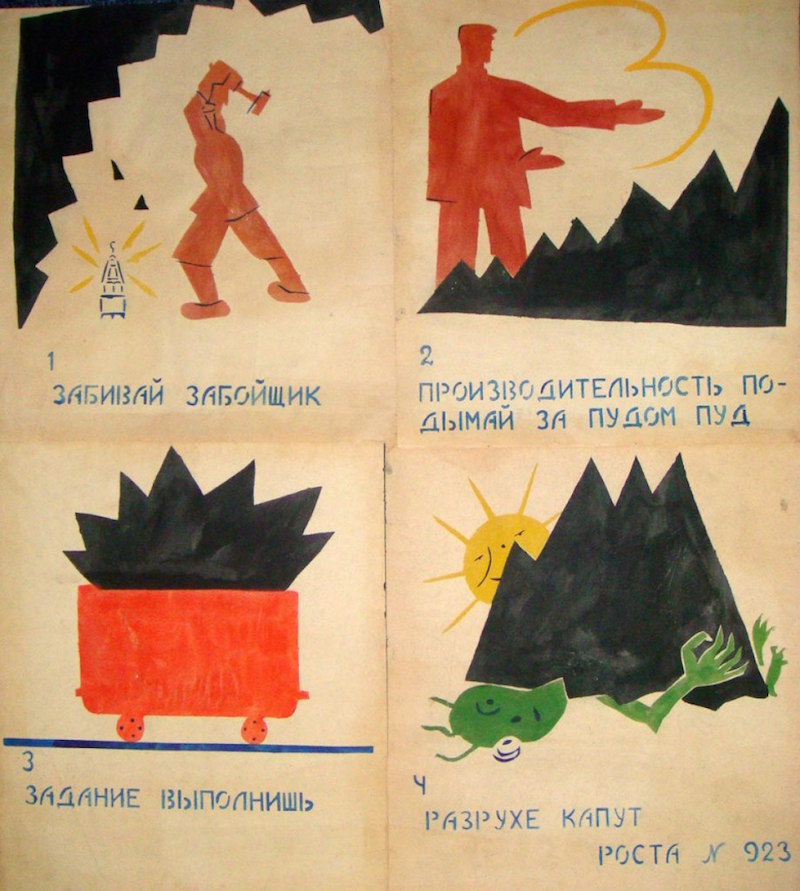

1919 год. «Окна сатиры РОСТА», работа в плакатном отделе Российского телеграфного агентства.

1923 год. Журнал «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». Работа редактором в этих изданиях и сотрудничество с газетой «Известия».

1925 год. Посещение Мексики, Кубы и США. Самое долгое путешествие классика – три месяца он читал стихи и доклады в американских городах.

1926 год. Сотрудничество с «Комсомольской правдой».

Про Маяковского можно долго рассказывать и рассуждать, есть много интересных моментов, которые, безусловно, повлияли на него, как на личность и поэта. Остановимся же на следующих этапах: рекламная деятельность и кинематограф.

Маяковский. Реклама

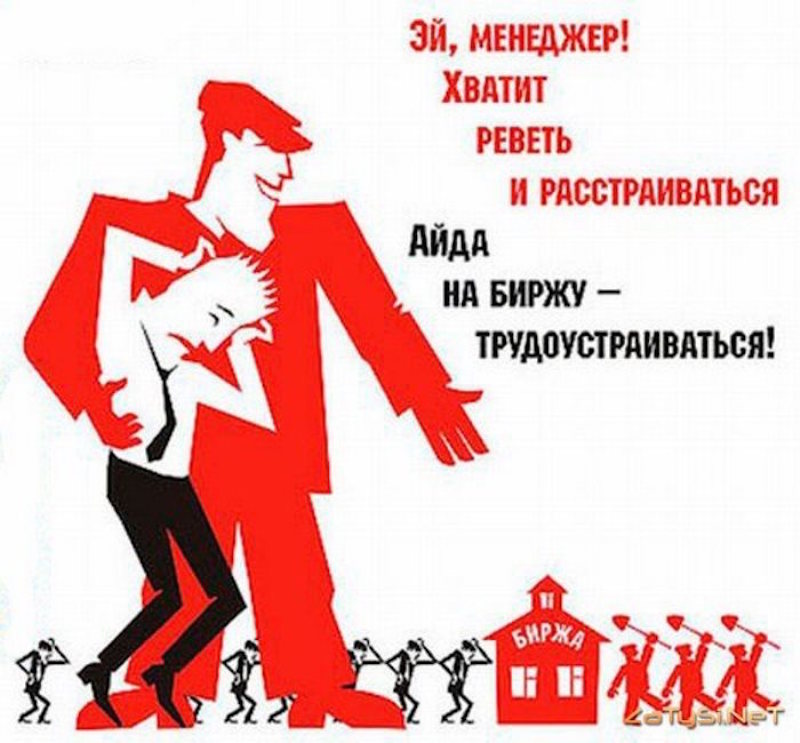

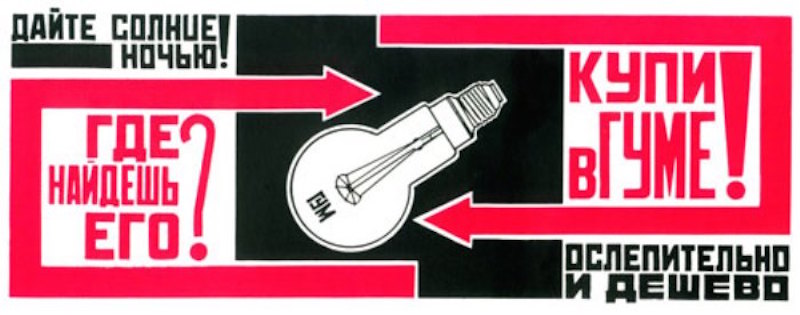

Маяковский создавал рекламные плакаты и стоял у истоков советской рекламы. В то время наша реклама отличалась от западной, не было нужды делать акцент на конкурентную борьбу, ведь ее как таковой и не было, монополия товаров ее не предполагала. Агитация и пропаганда – вот два основных момента, целью которых было убедить советских граждан, что наш товар – самый лучший.

В плакатном отделе, где работал Маяковский с 1919 по 1921 гг., он создавал политические и социальные плакаты. Рисовали вручную, чуть позже – с использованием трафаретов.

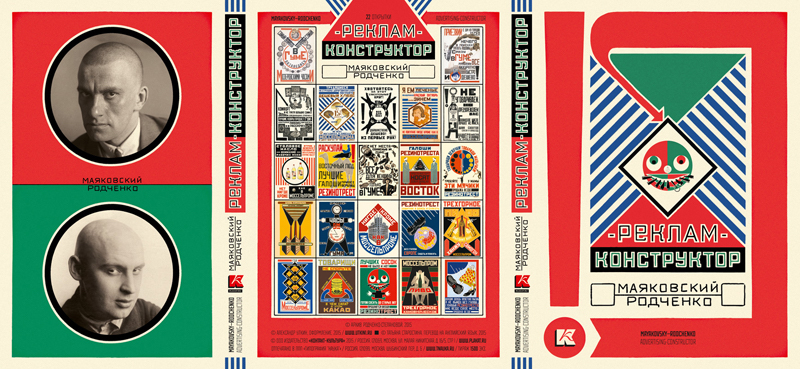

В 1923 году был создан творческий альянс «Реклам-конструктор Маяковский–Родченко». Реклама для ГУМа, Резинотреста, Моссельпрома, Госиздата, Чаеуправления обладала ярким стилем и простым текстом. Возможно, сегодня подача может показаться грубоватой и забавной, но в момент выпуска данные рекламные плакаты имели успех, хлестко и доступным языком доносили до народа суть.

Маяковский. Кино

Кинематограф играл важную роль в жизни Маяковского, он восхищался этим видом искусства. Ниже представлены пять работ, в которых он непосредственно принимал участие.

«Драма в кабаре футуристов № 13», 1914 г.

Эта картина – актерский дебют поэта. Немой уголовно-приключенческий фильм вышел в 1914 году. Актерами выступили художники-футуристы. На сегодняшний день лента считается утерянной, в последний раз зритель видел фильм в конце 1930-х годов. Маяковский имел эпизодическую роль – он появлялся лишь в финале. В фильме присутствовали необычные образы и музыка, под фортепиано мужской выдавал бессвязные звуки.

«Не для денег родившийся», 1918 г.

На этот раз Маяковский выступил как актер (роль поэта-футуриста) и сценарист. Фильм по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден». К сожалению, эта лента тоже утеряна.

«Закованная фильмой», 1918 г.

Сценарий принадлежит Маяковскому, в основу сюжета лег миф о Пигмалионе, влюбившемся в свое изваяние. Главный герой влюбляется в девушку по ту сторону экрана. Из кинофильма она выходит к герою в реальную жизнь. Затем экранные люди вновь ловят ее на пленку, а влюбленный молодой человек отправляется на ее поиски. К написанию сюжета Маяковского сподвигла его муза Лиля Брик, признавшись в своем желании сыграть вместе с ним в кино. По итогам фильм не оправдал ожиданий, и поэт обвинил кинокомпанию в том, что постановка испортила всю задумку, и за ним не поспевают ни режиссеры, ни технические возможности. Пленка не сохранилась.

«Барышня и хулиган», 1918 г.

Справедливость существует, и этой пленке было суждено не только получить успех, но и сохраниться до нашего времени. Картина долго была в прокате. Сам Маяковский называл ее сентиментальной ерундой, но успеху был, безусловно, рад. Сюжет основан на рассказе «Учительница рабочих» итальянского автора Эдмондо де Амичиса. История о любви молодого человека (Маяковский) к учительнице. Режиссер и оператор этого фильма Евгений Славинский говорил о Маяковском как об ответственном и примерном актере, который являлся на съемку без опозданий и был перфекционистом. Вел себя очень скромно, а если и делал поправки, то они были по делу.

«Октябрюхов и Декабрюхов», 1928 г.

По названию фильма можно догадаться, что речь пойдет о революционных буднях. В ленте присутствуют кадры дореволюционной хроники, документальных съемок – это необычное решение для тех времен. Также в фильме присутствует стиль «Окон сатиры РОСТА».

У Маяковского была масса идей и нереализованных сценариев (большинство были запрещены), из них: «Любовь Шкафолюбова», «Товарищ Копытко, или Долой жир!», «Дети», «Слон и спичка» — «курортная комедия худеющей семейки», «История одного нагана», «Позабудь про камин». Бытует мнение, что идеи Маяковского были настолько выдающимися, словно из будущего, что в то время попросту не было инструментов, с помощью которых было возможно реализовать все его задумки.

Интересно отметить, что в поэзии, живописи и других видах искусства Маяковский позволял себе очень многое, и основным инструментом была провокация. Что касается кинематографа, он действовал аккуратно, воспринимая кино как философию, мироощущение. Работа сценаристом открыла новые грани его таланта. Герои Маяковского отличались от персонажей того времени, да и сам поэт в роли актера сильно выделялся благодаря своей незаурядной внешности и мощной энергетике.

Проект раскрывает Маяковского в трех ипостасях: Маяковский – человек, лирический герой и классик. Сто экспонатов, в том числе футуристический бант поэта, ранние фотографии, рукописи, плакаты «Окон сатиры РОСТА», автошаржи, автопортреты. Многие вещи представлены впервые.

Что значит ешь ананасы рябчиков жуй

Статья о духовной близости и судьбоносном предназначении двух гениев рус.

РЕСТОРАННАЯ ЖИЗНЬ РОСТОВА

На сегодняшний день в Ростове сложилась очень небольшая группа элитных ресторанов, большинство из которых расположены в центральной части города. Элитными их можно назвать с большой натяжкой, так как становление новой ресторанной культуры, тем более на периферии, пока что находится в зачаточном состоянии. Однако, уже сейчас можно заметить некоторые особенности и характерные черты того или иного заведения, и составить общее представление о ресторанной жизни Ростова.

РЕСТОРАН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Еще до войны в одноэтажном здании на Большой Садовой, 57 открылся ресторан «Центральный», где ростовчане могли перекусить в рабочий перерыв, а вечером прекрасно провести время в хорошей компании, с домашней лапшой и домашними же котлетками. Потом, где-то в начале 80-х годов, по распоряжению ответственных работников обкома партии он быцл переименован в «Донскую кухню». Но время выдвигает свои требования, и «Донская кухня», благодаря опыту, вкусу и организаторскому дару своего руководителя Татьяны Михайловны Король, буквально перевоплотилась в респектабельный ресторан высокого класса «Центральный». Он открылся в октябре 1997 года. Здесь любой желающий может вкусно поесть и отдохнуть под аккомпанемент негромкой скрипки и небольшого музыкального ансамбля.

Зал ресторана не рассчитан на большое количество посетителей и способен принять одновременно около 100 человек. Его интерьер довольно сдержан, пространство не раздроблено множеством ширм и перегородок, поэтому зал кажется очень светлым, как бы хрустальным: большие окна с занавесками в пастельных тонах, блестящая ажурная сервировочная посуда на столиках, высокие потолки. Добавляет впечатление зеркальная колонна посередине зала и множество декоративных цветов в напольных цветниках. Здесь уютно, очень удобны стулья из дорогих сортов дерева, деревянные элементы преобладают в отделке дверных проемов.

Так что, дорогие читатели, если вы знаете, как выглядит Фуа-гра с ломтиком пармезана, то вы можете заказать это экзотическое блюдо в ресторане «Центральный». Добро пожаловать!

Рецепт от г-жи Павловой:

1 кг свежей лососины

3 столовых ложки сахарной пудры

3 столовых ложки соли

перец, укроп по вкусу

Соус

Приготовление

Приготовьте соус: смешайте оба вида горчицы, положите сахар, соль, молотый черный перец и уксус. Добавьте растительное масло, непрерывно взбивая. Положите укроп, помешивая.

Косо и тонко нарежьте лососину. Сервируйте с вареным картофелем и сливками.

Приятного аппетита!

«Смерть буржуазии», «Ешь ананасы, рябчиков жуй» и «Злоумышленник» Чехова

15-11-2021, 17:26 | Политика / Размышления о политике | разместил: Око Политика | комментариев: (0) | просмотров: (538)

1. На фотографии вы видите будни 1918 года. Люди с добрыми и светлыми лицами несут транспарант с призывом убивать буржуазию, рекламу свирепствовавшего тогда Красного Террора. Как верно замечают блогеры, вы не найдёте плакатов с зеркальным лозунгом: «смерть рабочим и их прихвостням, да здравствует Белый Террор».

Причина в том, что никакой классовой борьбы на самом деле не существует: и рабочие, и капиталисты ведут взаимовыгодный обмен. Одни продают труд и покупают товары, другие продают товары и покупают труд. Лозунг «смерть рабочим» нелеп — даже если расчеловечить капиталистов, предположив, будто им не свойственны естественные человеческие чувства, всё равно придётся признать, что рабочие-то капиталистам нужны. Нужно быть настоящим тупицей, чтобы заподозрить капиталиста в самоубийственном желании избавиться от своих же работников.

Лозунг «смерть буржуазии» куда как менее нелеп. История показала, что этот лозунг расшифровывается так: «давайте отожмём у буржуев заводы в пользу красных боевиков».

2. К истории другого известного лозунга: «Ешь ананасы, рябчиков жуй». Выдумал его не какой-нибудь пролетарский поэт от сохи, а представитель дореволюционной богемы, предшественник скандальных рэперов современности, эпатажный Владимир Маяковский:

«Ешь ананасы, рябчиков жуй,

день твой последний приходит, буржуй.»

Написано в сентябре или октябре 1917 года.

В статье «Только не воспоминания» (1927) Маяковский рассказывает о происхождении этих строк: «К Привалу („Привал комедиантов“ — артистический кабачок) стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычке я сделал двустишие… Это двустишие стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: Ешь ананасы… и т. д.».

То, насколько легко пролетариат подхватил эти строки, подтверждает, что люди как минимум знали, что такое ананас. И действительно, ананасы вовсе не были экзотикой в дореволюционной России, в отличие от СССР.

Читатель поделился по этому поводу семейной историей:

Брат бабушки (был старше на 20 лет и был старшим в семье с девятью детьми) работал на Олимпиаде-1980 судьёй в беговых дисциплинах. И вот в августе собираются все дети на дне рождения матери в Бежаницком р-не, село Кудеверь в отчем доме; брат привозит чудо-чудное, диво-дивное, невиданное доселе никем из детей, у которых сушка могла быть лучшим виденным лакомством раз в несколько лет. А-на-нас! У всех глаза на лоб, а мать, рождённая в 1906 году, абсолютно без эмоций выдаёт: «Да… было дело… купцы до революции каждую неделю привозили». И не притронулась даже, ни кусочка не попробовала. Было ощущение, будто такая горечь встала у неё в горле, что вся жизнь прошла в нужде и лишениях, причём в лишениях совершенно простых, необязательных, бессмысленных.

Эту историю пересказываем всем поколениям нашей семьи. Дети и внуки просто не понимают, что чего-то физически может не быть. Просто не представить такого.

3. Известный рассказ Чехова «Злоумышленник» в советское время подавали как пример «темноты народа», угнетаемого «царизмом». Мол, из-за недостатка образования люди становились преступниками – однако в глубине души они были хорошие, а виноваты были отнюдь не они – во всём была виновата власть:

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли всё это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем.

— Кто это — мы?

— Мы, народ. Климовские мужики, то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить.

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму. Было б за что, пошел бы, а то так. здорово живешь. За что? И не крал, кажись, и не дрался. А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте. Вы господина непременного члена спросите. Креста на нем нет, на старосте-то.

— Молчи!

— Я и так молчу. — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой. Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев.

— Ты мне мешаешь. Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик. Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай. Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям. Надо судить умеючи, не зря. Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести.

Дело, конечно, не в формальном наличии образования. Будь ты грамотен или неграмотен, но какие-то мозги всё же иметь надо, и понятия о том, что нельзя воровать и нельзя подвергать жизнь других людей риску, должны быть вбиты в подкорку элементарным воспитанием.

С момента публикации рассказа прошло 136 лет. Народ стал поголовно грамотным, получил среднее и высшее образование. Однако персонажи, ведущие себя подобным образом, по-прежнему во множестве встречаются (и даже получают одобрение у части публики). Теперь, правда, они не откручивают гайки, а превышают скорость, отказываются носить маски и делать прививки, вандалят на улицах и в подъездах. Очевидно, проблема была не в «царизме».