что значит нищие духом в библии

Пояснение первой Заповеди Блаженства

В этой заповеди говорится следующее:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» ( Матф.5:3 ).

Эти слова нужно понимать так. Нищие люди – это те, кто ничего не имеет. Обычно нищие не стесняются просить помощи у других и признают то, что свою пищу и одежду получают как дар. Нищие духом в отличии от обычных нищих сознают, что ничего своего они в своей духовности (в душе) не имеют, так как все их духовные богатства (включая таланты и способности) они получили от Господа Бога. Эти люди ни чем не хвалятся и не гордятся перед Богом и перед людьми, а проявляют смирение и кротость, доброту и любовь к Богу и ближним. Такие люди просят у Бога духовной пищи и Господь Бог питает их плодами Святого Духа. К таким плодам относятся: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» ( Гал.5:22 ).

То есть нищие духом – это такие люди, которые не «осуетились в умствованиях своих» ( Рим.1:21 ), осознали свою греховность и недостатки и отказавшись от эгоистических побуждений и гордыни, поняли, что без Бога они ничего не значат и не достигнут. Такая блаженная нищета Господом названа духовной. Она представляет собой определенное состояние человеческого ума и сердца, и характеризуется тем, что человек «упорству своего сердца» ( Иер.23:17 ) противопоставляет открытость своей души перед Богом, когда человек свободен от тщеславных мыслей и злых дел. Только такой человек, который способен жить с Богом в сердце, сможет принять Благодать Божью и стать блаженным. Сам Иисус Христос был образцом нищеты духовной. Он не только был нищим в прямом смысле слова, так как не обладал никакой собственностью, кроме одежды, и не имел места «где приклонить голову» ( Матф.8:20 ), но и ничего не творил от Себя, исполняя Волю Отца Своего Небесного.

«Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» ( Иоан.5:19 ).

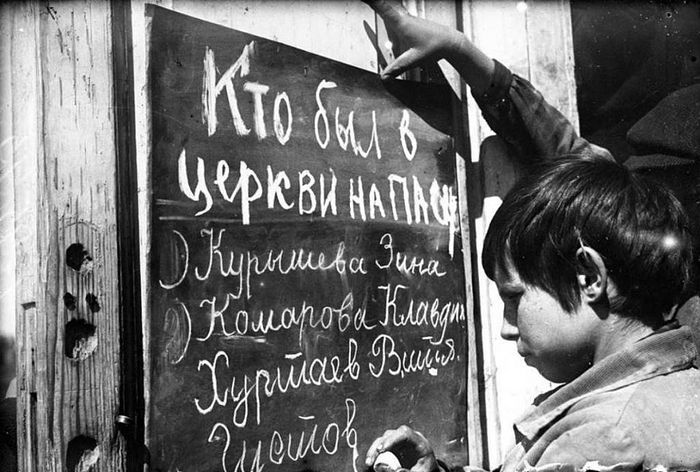

Во времена Христа религиозные руководители народа израильского считали себя людьми, наделенными богатыми духовными дарами. Они ограничивали свое религиозное служение формальным исполнением обрядов, что почиталось за праведность, а сами стремились к земной власти, удовольствиям, богатству и почестям, проявляли высокомерие и гордыню. Молитва фарисея «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» (Лука 18:11) наглядно выражает настроения и мысли всего их класса и демонстрирует национальное высокомерие иудеев. Однако были и такие иудеи, которые считали себя несчастными и жалкими, слепыми, нищими и нагими духовно. Они то и жаждали чтобы явилась «Благодать Божия, спасительная для всех человеков» ( Тит.2:11 ). Эти люди, сознавая свои недостатки и греховность, просили Бога подобно мытарю в его молитве: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лука 18:13). Именно таким людям, которые искренне каются в своих грехах, осознают и ценят помощь Иисуса Христа и желают идти по пути создания добра, Иисус Христос предлагает сменить тяжесть их греха на Богатство Его праведности, говоря:

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» ( Матф.11:28 ).

«Мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» ( 2Кор.6:10 ).

Потому, что их духовное богатство открывает им (а их пример и другим людям) путь в Царство Небесное. Таким образом, в первой заповеди говорится о людях, которые сознают свои недостатки и свою греховность, и каются в этом, сами понимая, что без помощи Бога ничего не достигнут. Такие люди не проявляют гордыни, эгоизма, похвальбы, а становятся кроткими и смиренными, то есть нищими духом. За это они получат награду от Бога в виде того, что станут блаженными, то есть счастливыми, радостными. Поэтому первая заповедь Блаженства представляет собой главное условие жизни человека, и говорит о том, что христиане должны оставить соблазны и земное богатство, и в нищете духа следовать за Христом по жизни, творя добро, проявляя смирение и кротость, и освобождаясь от греха и вожделений бренного мира. Так как:

«Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» ( 1Иоан.2:15–17 ).

Кто такие нищие духом?

Кто такие нищие духом?

Можно ли сказать, что христианство оправдывает нищету?

Первое, что нужно сказать: ни Библия, ни христианство нищету не оправдывают. Ап. Павел совершенно конкретно пишет: «кто не работает, тот пусть и не ест». Сам Павел, будучи Апостолом Христовым, проводя жизнь в молитве, религиозных размышлениях и проповеди, не имея свободной минуты, тем не менее зарабатывал себе на жизнь шитьем палаток. Это была его наследственная профессия, которую он получил от родителей. Но порицание тунеядства – заслуга не Ап. Павла и не учителей христианства. Ветхий Завет однозначно утверждает: если ты работаешь, ты не умрешь с голоду. Если ты богобоязнен и трудолюбив, Бог будет с тобой, ты не будешь испытывать экономической нужды. Помните, как начинается Псалтирь: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» И далее говорится: такой муж «. будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1, 1-3). Или другой пример, также из Псалтири. Это 111-й псалом (стихи 1-3): «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Обратим внимание на последнее предложение!

Но совершенно другая тема – нищета духовная. С экономической нищетой она не имеет ничего общего.

Итак, «нищие духом». С ними мы встречаемся и в Новом Завете: «блаженны нищие духом ибо тех есть Царство Небесное», и в Ветхом Завете. Вернее будет сказать, что «нищета духовная» – это ветхозаветное определение. И сразу скажем, что под нищими здесь имеются в виду не бедные люди, бродяги или неудачники, не те, кто валяется в лохмотьях на улице, дыша перегаром и прося подаяние.

Слово «нищие» – специфический религиозный термин, который означает род людей, ждущих Спасителя. Бедность, прекрасно известная Древнему миру, в ветхозаветном богословии переосмысляется как категория нравственная, душевная. Бедняки духа, про которых читаем и в псалмах, и у пророков, – иного рода. Это бедняки духа, бедняки благодати. Это люди, которые просят Бога сойти к ним, спасти их. Прочитайте псалмы 9 – 10, здесь как раз речь идет о таких нищих.

Или, вот, псалом 13: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного… Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. (Вы говорите)»Кто даст с Сиона спасение Израилю!» Когда Господь возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль».

В последних двух стихах псалма мы читаем, что безбожные нечестивцы смеются над упованием нищих: «Господь упование их». Для таковых бедняков выход из их бедственного положения – не несколько запотевших в руке медных монет, не кусок лепешки или кувшин вина. Бог – их надежда и их радость. Бог, Который, как надеялись эти люди, придет и изменит мир, Который уничтожит нечестивцев и злодеев.

Бог слушает не тех, у кого пустой карман, но тех, кто ищет Царство Божие, тоскует по Богу, чает Божией милости и помощи. «Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ, – воспевает псалмопевец. – Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою» (Пс. 85, 1-4). Нам важно, что здесь как раз нищета ставится в прямую связь с нравственностью, богобоязненностью человека.

Когда в третьем столетии до Рождества Христова переводчики переводят с древнееврейского на греческий Библию, они еврейское «анавим» (бедняки) переводят и как «неимущие», «нуждающиеся», и как кроткие, смиренные сердцем, чающие спасения.

И в нашем сегодняшнем переводе Библии часто слово «нищие» переводится как «смиренные, кроткие». Например, псалом 9, ст. 38: «Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое». В еврейском оригинале здесь стоит нищие, но перевели это слово как смиренные.

Те, кто истинно молится, духовно совершенствуется, получил в Библии конкретное наименование бедняков Господних, нищих. Они «убогие, смиренные» Бога Яхве (Пс. 73, 19; 149, 4), они предмет Его благосклонной любви.

Говоря о наступлении мессианской эры, несущей прощение грехов и осуществление всех иудейских чаяний, пророк Исаия восклицает: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих» (Ис. 49, 13). Здесь страдальцев (анавим) правильней перевести как нищих.

И, конечно, совершенно в русле Ветхого Завета, но по-новому, по-новозаветному, тема «нищих» звучит в Евангелиях. Да, и в Евангелии мы встречаемся с «нищими». Когда Спаситель восходит на некую гору и проповедует о Блаженствах: «Блаженные нищии духом, яко тех есть Царство небесное», – Он говорит об этих нищих, об анавим, бедняках Господних.

Практически вся Нагорная проповедь продолжает мысль, что чаяния этих нищих, кротких, смиренных – наконец вознаграждены. Пришел Мессия. («Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» и т.д.)

Об этих нищих Спаситель говорит и в других местах. Так, когда посаженный в тюрьму и ожидающий смерти Иоанн Креститель посылает своих учеников к Иисусу узнать: «Тот ли Он, Кому надлежит прийти», или вышла ошибка и Мессией будет кто-то другой, – Спаситель прямо не отвечает. Спаситель не отвечает: «Я Мессия», он говорит: «пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвыет воскресают, и нищие благовествуют». Последнюю фразу: «нищие благовествуют», правильнее перевести «нищим благовествуется»!

Какие они, эти «анавим», «бедняки Господни» или, как перевели в нашем переводе: «нищие духом». Они как дети. Дети не мыслят жизни без родителей… Нищие духом – те, кто всю свою жизнь ставит в тесную зависимость от Бога. Это те, кто без Бога не может жить и дышать.

Собственно, если мы вчитаемся в новозаветный текст, мы увидим, что Нагорная проповедь говорит нам, какими должны быть эти «нищие духом»: Это бедные, открывающие Богу свою израненную душу (Мф. 5.4), обращающие к Богу жажду добра (алчущие и жаждущие правды) (ст. 6), это доверяющие Богу в испытаниях и преследованиях (ст. 10), это кроткие (ст. 5), милосердные (ст. 7), простые и искренние (ст. 8), это приносящие мир (миротворцы – ст. 9). Таким образом, «нищие духом» – это те, кто старается походить на Христа, кто такие же, как Он. Им, этим искренним людям, принадлежит «Царство Небесное», с ними Бог»…

И последнее, о чем невозможно не упомянуть. Когда к галилейской Девушке, Которую отныне будет прославлять все человечество, явился Архангел с сообщением, что Она станет Матерью Спасителя, Та восклицает, «Величит душа Моя Господа… что призрел Он на смирение рабы Своей» (Лк. 1, 46). Слово смирение – в оригинале анавим: на нищету!

Пресвятая Дева – одна из них, из этих бедняков Божиих, из людей, напряженно и с надеждой вглядывавшихся в будущее.

Нищие духом

|

Нагорная проповедь Христа – средоточие христианства – веры, которая, по слову апостола Павла, «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие».

«Блаженны нищие духом». Ложность или неточность толкования этой заповеди и в самом деле способна обратиться и «безумием», и «соблазном». Для людей, далеких от Церкви, слова о «нищих духом» звучат скандально: если христианство – религия слабых и убогих, а я не таков, значит, правильно, что я не христианин. Внутри церковной общины ложно понятый идеал духовной нищеты время от времени вызывает безумие в виде так называемой «концепции спасения через грех»: не согрешишь – не покаешься; не покаешься – не спасешься; следовательно, не согрешишь – не спасешься.

Между тем, уже простой философский анализ понятия духовной нищеты оказывается вполне достаточным для его ясного определения. Этот анализ состоит в различении нищеты и бедности: бедный – это тот, кто не имеет лишнего; нищий – тот, у кого нет даже необходимого. Нищий не в состоянии покрыть и неотменимые «нулевые» потребности – в питье, пище, лекарствах, защите от непогоды. Бедный живет скромно, но покойно – нищий беспокойно и нескромно умирает. Именно поэтому его имя – жажда, его бытие – борьба и молитва. Инстинкт самосохранения угасающей жизни действует помимо воли, преодолевает иннертность, ленность и сопротивление личного достоинства, заставляя искать необходимое – то, чем можно восполнить роковую недостаточность быта, а в случае духовной нищеты – ущербность бытия.

Нищим в этом смысле может назвать себя и банкир, обнаруживший, что его расходы неумолимо превысили доходы во время кризиса. Жаждущим может оказаться и великий художник, убедившийся в том, что его полотна не запечатлели и десятой доли его вдохновения.

Духовная нищета – это присутствие в структурах человеческого бытия некоторого незаполненного сосуда: такова женщина, еще не ставшая женой и матерью; таков праведник, обнаруживший в своем житии не наполненный любовью закон; таков спартанец из числа трехсот, отправленный в Спарту с донесением от царя Леонида и потому упустивший возможность героически погибнуть в блистательной и трагичной битве при Фермопилах.

Древнегреческий философ Аристотель утверждал, что «природа не терпит пустоты» и стремится ее заполнить. Принято полагать, что под «нищими духом» подразумеваются слабые. Но духовная нищета на языке динамики – это, наоборот, потенция, или сила, то есть причина всякого движения.

Во-первых, это сила, производящая культурообразующее движение. Ни духовно бедные архангельские рыбаки-односельчане, ни духовно богатые дворянские дети Москвы не поняли Ломоносова, пешком пришедшего из Архангельска в столицу, в Славяно-греко-латинскую академию. Никому из них, самодостаточных и статичных, не суждено было вдохновенно дерзать в науке и основывать первый русский университет. Понять ту страсть к познанию, которая двигала первым русским академиком до самой смерти, может лишь тот, кто и сам стоял перед величием Истины, ощущая собственную ущербность и нищету.

Во-вторых, это сила, инициирующая движение к Богу. Нищий духом, о котором говорит Евангелие, – это человек, чья духовная жажда не утоляется ничем земным – ни трагедией театра, ни духом музыки. Духовная нищета – это потребность, перед которой пасует и рационализирующая сложность науки, и художественная фантазия литературы, и даже утешающая мудрость философии. По неисчерпаемости собственной духовной жажды человек догадывается о том, что он микрокосм, то есть образ Того, Кого «и небеса не могут вместить». Неисчерпаемость жажды ничем земным заставляет искать небесного и достигать горних сфер. Это тонко подмечено Пушкиным в стихотворении пророк:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

«Духовная жажда» – выражение нищеты – становится непременным условием «явления серафима». И усердно молящийся может замирать в недоумении: почему молитвы не исполняются? Неужели Всеблагой и Всемогущий Бог не хочет или не может дать просимое? Но затруднение возникает не у дарителя, а у просителя: дар есть, он предложен, но человеку оказывается не в чем его унести. Поэтому действительно «блаженны» те, у кого есть ничем не заполненный сосуд – они и в самом деле могут «горы передвигать». Таким образом, духовная нищета оказывается самой сутью веры.

Сторонникам «спасения через грех» стоит отметить, что молитва евангельского мытаря исполнилась не потому, что он «угодил» Богу своими грехами, но потому, что он собственную духовную бедность смог пережить как нищету. Духовное же богатство фарисея переполнило его, создало иллюзию личной онтологической завершенности и полноты, лишив возможности совершить чудо молитвой.

Врачи указывают на хороший аппетит как на один из основных признаков здоровья. Утрата способности жаждать оказывается внешним отражением патологии – так духовно болен фарисей с переполняющим его чувством сытости. Сотворив человеческую душу по образу Своему, Бог создал бытие, комплементарное только Себе, могущее быть до конца наполненным только божественной Бесконечностью и Полнотой. Потому, оторванный от Создателя человек, способный наполняться до сытости зрелищами, театром, литературой, искусствами, наукой или пустыми развлечениями, изменяет собственной природе. Он фальшив, болен, неправилен.

Духовную нищету было бы неправильно отождествлять с личной слабостью характера, а ее носителей – с маргиналами. Вне зависимости от количества талантов и добродетели, богатства и социального успеха, нищие духом – это всего лишь подлинные люди, способные ощущать свою несамодостаточность перед лицом божественного совершенства. Эта нищета выражается в силе жажды, с которой душа ищет упокоения в своем Создателе, до поры утешаясь творением культуры, словно великой Песней о Потерянном Рае.

Нищие духом: трепещущие и склонившиеся в Духе

Толковый словарь с Юрием Пущаевым

Приблизительное время чтения: 4 мин.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф. 5.3).

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τω̨̃ πνεύματι ὅτι αὐτω̃ν ἐστιν ἡ βασιλεία τω̃ν οὐρανω̃ν.

Среди евангельских заповедей блаженств эта заповедь неслучайно употребляется первой. Она задает камертон слушателю или читателю, потому что в самом начале Нагорной проповеди и изложения заповедей блаженств говорит о самой главной христианской добродетели – смирении или смиренномудрии. Без нее любые другие добродетели могут оказаться бесполезными и даже послужить причиной падения и духовной гибели, поскольку могут подтолкнуть к самомнению и гордости. Именно гордость погубила даже самого светлого и совершенного ангела, действительно обладавшего всеми возможными достоинствами кроме одного – смирения или нищеты духа.

Нищета духа – это, в частности, означает не приписывать себе в заслугу ни совершенных тобой хороших поступков, ни своих талантов и способностей. Ведь свой нрав и характер мы не создаем себе сами. Он – следствие либо уже чего-то заложенного в нашей натуре, либо хорошего воспитания, которое опять же не нами устроено и в этом смысле тоже дар. И если когда-то вдруг получится встать перед Богом и ощутить Его присутствие, то невозможно не почувствовать собственную нищету и убожество. Как говорил блаженный Августин, «кто такие нищие духом? – Те, которые славят Бога, когда делают добро, и винят себя, когда поступают дурно».

Интересен один из оттенков значения в древнегреческом слове ὁ πτωχός (ptōhos) – нищий, бедняк. Оно является однокоренным с глаголом πτώσσω или πτήσσω, что значит пугаться, припадать от страха, нагибаться, трепетать. Поэтому один из возможных, поясняющих основное значение переводов на русский язык этого очень известного выражения «нищие духом» будет что-то вроде трепещущие и склонившиеся Духом или в Духе.

Что касается трепета или страха, то страх Божий книга Притч зовет началом премудрости (Пр. 1.7). Человеческое сердце несовершенно, и если считать, что правильное отношение к заповедям с самого начала исчерпывается любовью, то легко отдаться на волю собственных непросветленных склонностей. Ведь одна из необходимых добродетелей – недоверие к собственным порывам и напрашивающимся чувствам, понимание того, что это чаще всего стремления все того же ветхого человека, в которых много самоугождения, скрытого под разными благовидными предлогами. Правильная любовь, по Евангелию, хотя бы отчасти – это только то, что может появиться лишь со временем, после долгого и трудного духовного пути, восхождения.

Вот что по поводу страха Божия говорил Сергей Иосифович Фудель:

«Есть особая проба на золоте христианства, по которой его никогда ни с чем не спутаешь и по которой всегда можно отделить от него всякое не истинно христианское учение, в частности, сектантство… Этой золотой пробой является страх Божий. Человека, чье сердце ранено любовью к Богу, — сам страх потерять его ведет за собой. Ведь первоначальный толчок любви в обретенной вере подобен малому лучу, и ощущающий его не смеет и не должен, из-за духовной осторожности, даже и называть его настойчиво — любовью. Любовь надо доказать, а не преждевременно утверждать себя ее имеющим…».

Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу есть самообольщение. Шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия” (свт. Игнатий Брянчанинов). “Покаяние есть корабль, а страх – его кормчий, любовь же – Божественная пристань” (преп. Исаак Сирин)».

Интересно, что один из оттенков древнегреческого слова «нищий», использованного в Новом Завете – это склонившийся, припавший к земле. Дело в том, что это для языческой античности характерны гордые, исполненные чувства собственного достоинства телесные позы, «прямые спины» как свидетельства несломленного духа. Такая стойкость в трудных обстоятельствах была на самом деле во многом обусловлена полисными гарантиями политической свободы, когда закон гарантировал, что над свободным человеком и его телом не будет чиниться никакого насилия, никаких пыток.

Во времена же первых христиан-мучеников подвергали разным страшным пыткам, и истинная святость и мужество порой представали в совсем неэстетичном виде. Вообще кротость или смирение как главные христианские добродетели не могут ассоциироваться с «прямыми спинами» и часто употребляемым, но очень смутно понимаемым выражением «чувство собственного достоинства». Смиренный, нищий духом – это тот, кто в Святом Духе, в смирении и кротости склонился перед Богом, как Христос склонился перед Отцом.

Евангельские заповеди блаженства

Бог дал людям десять заповедей еще в ветхозаветные времена. Даны они были для того, чтобы оградить людей от зла, предупредить об опасности, которую несет грех. Господь Иисус Христос установил Новый Завет, дал нам евангельский закон, основой которого являются любовь: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин 13, 34) и святость: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф 5, 48). Спаситель не отменил соблюдение десяти заповедей, но возвел людей на высший уровень духовной жизни. В Нагорной проповеди, рассказывая о том, как должен строить свою жизнь христианин, Спаситель дает девять заповедей блаженства. Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Нем человек может найти истинную радость. Заповеди блаженства не только не отменяют десять заповедей Закона Божиего, но премудро дополняют их. Недостаточно просто не совершать греха или изгнать его из нашей души, покаявшись в нем. Нет, нужно, чтобы в нашей душе были противоположные грехам добродетели. Недостаточно не делать зла, нужно творить добро. Грехи создают стену между нами и Богом; когда стена разрушена, мы начинаем видеть Бога, но приблизить к Нему нас может только нравственная христианская жизнь.

Вот девять заповедей, которые дал нам Спаситель как руководство к христианскому подвигу:

Первая заповедь

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Что значит быть нищим духом, и почему такие люди являются блаженными? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что значит: нищие духом? Смиренные и сокрушенные сердцем.

Духом Он назвал душу и расположение человека. Почему же не сказал Он: смиренные, а сказал нищие? Потому что последнее выразительнее первого; нищими Он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божиих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными Себе, говоря: на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим (Ис 66, 2)» («Беседы на святаго Матфея евангелиста». 25. 2). Нравственным антиподом нищему духом является человек гордый, который считает себя духовно богатым.

Нищета духовная означает смирение, видение своего истинного состояния. Как обычный нищий не имеет ничего своего, но одевается в то, что дадут, и питается подаянием, так и мы должны осознавать: все, что имеем, получаем от Бога. Это все не наше, мы лишь управители имения, которое дал нам Господь. Дал, чтобы оно служило спасению нашей души. Можно быть отнюдь не бедным человеком, но быть нищим духом, со смирением принимать то, что нам дарует Бог, и использовать это для служения Господу и людям. Всё — от Бога. Не только богатство материальное, но и здоровье, таланты, способности, сама жизнь — все это исключительно дар Божий, за который мы должны Его благодарить. Без Меня не можете делать ничего (Ин 15, 5), — говорит нам Господь. Борьба с грехами и стяжание добрых дел невозможны без смирения. Все это мы делаем только с помощью Божией.

Нищим духом, смиренномудрым обещается Царство Небесное. Люди, знающие, что все, что они имеют, не их заслуга, а дар Божий, который нужно преумножить во спасение души, будут воспринимать все посланное и как средство достижения Царства Небесного.

Вторая заповедь

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны плачущие. Плач может быть вызван совершенно разными причинами, но далеко не всякий плач является добродетелью. Заповедь о плаче означает покаянный плач о своих грехах. Покаяние так важно, потому что без него невозможно приблизиться к Богу. Грехи мешают нам это сделать. Первая заповедь о смирении уже подводит нас к покаянию, закладывает основу для духовной жизни, ибо осознать свои грехи, покаяться в них может только человек, который чувствует свою немощь, нищету перед Отцом Небесным. Евангельский блудный сын возвращается в дом Отчий, и, конечно, Господь примет всякого приходящего к Нему и отрет всякую слезу с его очей. Поэтому «блаженны плачущие (о грехах), ибо они утешатся (выделено нами. — Авт.)». У каждого человека есть грехи, без греха один Бог, но нам дан от Бога величайший дар — покаяние, возможность вернуться к Богу, попросить у Него прощения. Святые отцы недаром называли покаяние вторым крещением, где мы омываем грехи не водой, а слезами.

Блаженными слезами можно также назвать слезы сострадания, сопереживания нашим ближним, когда мы проникаемся их горем и стараемся чем можем помочь им.

Третья заповедь

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны кроткие. Кротость — это мирный, спокойный, тихий дух, который человек стяжал в своем сердце. Это покорность воле Божией и добродетель мира в душе и мира с ближними. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя мое легко (Мф 11, 29–30), — учит нас Спаситель. Он был во всем покорен воле Отца Небесного, Он служил людям и с кротостью принял страдания. Взявший на себя благое иго Христово, следующий Его путем, ищущий смирения, кротости, любви найдет покой, успокоение своей душе и в этой земной жизни, и в жизни будущего века. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «Некоторые под словом землю разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю. Так как кроткие обычно считаются презренными и лишенными значения, то Он и говорит, что они-то преимущественно и имеют все». Кроткие и смиренные христиане без войн, огня и меча, несмотря на страшные гонения со стороны язычников, смогли обратить в истинную веру всю огромную Римскую империю.

Четвертая заповедь

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Жаждать и искать правды можно по-разному. Есть определенные люди, которых можно назвать правдоискателями: они постоянно возмущаются существующими порядками, везде ищут справедливости и пишут жалобы, со многими вступают в конфликт. Но не о них говорится в этой заповеди. Имеется в виду совсем другая правда.

Сказано, что нужно желать правды как пищи и пития: Блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть очень сильно, как голодный и жаждущий терпит страдания, пока не удовлетворит свои потребности. О какой правде здесь сказано? О высшей, Божественной Правде. А высшая Правда, Истина — это Христос. Я есмь путь и истина и жизнь (Ин 14, 6), — говорит Он о Себе. Следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. В Нем одном истинный источник воды живой и Божественного Хлеба, который есть Тело Его.

Господь оставил нам слово Божие, в котором изложено Божественное учение, правда Божия. Он создал Церковь и вложил в нее все нужное для спасения. Церковь также является носительницей правды и правильного знания о Боге, мире и человеке. Вот этой правды должен жаждать каждый христианин, читая Священное Писание и назидаясь творениями отцов Церкви.

Те, кто ревнуют о молитве, о творении добрых дел, о насыщении себя словом Божиим, поистине «жаждут правды» и, конечно, получат насыщение от приснотекущего Источника — Спаса нашего — и в этом веке, и в будущем.

Пятая заповедь

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Милость, милосердие — это дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем Самому Богу: Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд (Лк 6, 36). Бог посылает Свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк 15, 7).

И такой же бескорыстной любви научает всех нас, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя заповедь Божию.

Делая добрые дела людям, как творению, образу Божию, мы тем самым приносим службу Самому Богу. В Евангелии дан образ Страшного Суда, когда Господь отделит праведных от грешных и скажет праведным: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25, 34-40). Поэтому сказано, что «милостивые сами помилованы будут». И напротив, тем, кто не творил добрых дел, нечем будет оправдаться на суде Божьем, как сказано в той же притче о Страшном Суде.

Шестая заповедь

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны чистые сердцем, то есть чистые душой и умом от греховных мыслей и желаний. Важно не только избегать совершения греха видимым образом, но и воздерживаться от мыслей о нем, потому что любой грех начинается с помышления, а уже потом материализуется в действие. Из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф 15, 19), — сказано в слове Божьем. Не только телесная нечистота является грехом, но прежде всего нечистота души, духовная скверна. Человек может никого не лишать жизни, но пылать ненавистью к людям и желать им смерти. Тем самым он будет разрушать собственную душу, а впоследствии может дойти и до убийства. Поэтому апостол Иоанн Богослов предупреждает: Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца (1 Ин 3, 15). Человек, имеющий нечистую душу, нечистые мысли, — потенциальный совершитель уже видимых грехов.

Если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно (Мф 6, 22–23). Эти слова Иисуса Христа сказаны о чистоте сердца, души. Чистое око — это искренность, чистота, святость мыслей и намерений, и намерения эти ведут к добрым поступкам. И наоборот: где око, сердце ослеплено, там царствуют темные помышления, которые станут впоследствии темными делами. Только человек с чистой душой, чистыми помыслами может приблизиться к Богу, узреть Его. Бога видят не телесными очами, а духовным зрением чистой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа человек не увидит. Поэтому нужно воздерживаться от нечистых, греховных, злых мыслей, отгонять их как всеваемых от врага и воспитывать в душе светлые, добрые. Мысли эти взращиваются молитвой, верой и надеждой на Бога, любовью к Нему, к людям и ко всякому творению Божьему.

Седьмая заповедь

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны миротворцы. Заповедь иметь мир с людьми и примирять враждующих ставится в Евангелии очень высоко. Такие люди называются детьми, сынами Божьими. Почему? Мы все — чада Божьи, его творения. Отцу и матери нет ничего более приятного, когда он знает, что его дети живут в мире, любви и согласии между собой: Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! (Пс 132, 1). И наоборот, как горестно для отца и матери видеть ссоры, распри и вражду между детьми, при виде всего этого сердце родителей словно обливается кровью! Если мир и хорошие отношения между детьми радуют даже земных родителей, тем паче Отцу нашему Небесному нужно, чтобы мы жили в мире. И человек, который хранит мир в семье, с людьми, примиряет враждующих, приятен и угоден Богу. Мало того, что такой человек получает радость, спокойствие, счастье и благословение от Бога здесь, на земле, приобретает мир в душе и мир с ближними, — он получит несомненно награду и в Царстве Небесном.

Миротворцы еще потому назовутся «сынами Божиими», что в своем подвиге уподобляются Самому Сыну Божьему, Христу Спасителю, Который примирил людей с Богом, восстановил связь, которая была разрушена грехами и отпадением человечества от Бога.

Восьмая заповедь

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны изгнанные правды ради. О взыскании Истины, Божественной Правды уже говорилось в четвертой заповеди блаженства. Мы помним, что Истина — это Сам Христос. Он также называется Солнцем правды. Именно о стеснениях, гонениях за правду Божию говорится в этой заповеди. Путь христианина — всегда путь воина Христова. Путь сложный, трудный, узкий: тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь (Мф 7, 14). Но это — единственная дорога, ведущая ко спасению, иного пути нам не дано. Конечно, жить в бушующем, часто очень враждебном христианству мире сложно. Даже если нет гонений и притеснении за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божьи, трудиться для Бога и ближних очень непросто. Гораздо легче жить «как все» и «брать от жизни всё». Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель: широки врата и пространен путь, ведущие в погибель (Мф 7, 13). И то, что очень многие люди следуют в этом направлении, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. «Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что. мир во зле лежит.» — говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут здесь, на земле, гнать, потому что отечество наше не на земле, а на небе, с Богом. Поэтому гонимым за правду Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное.

Девятая заповедь

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Продолжением восьмой заповеди, где говорится о притеснении за правду Божию и христианскую жизнь, является последняя заповедь блаженства. Господь обещает блаженную жизнь всем гонимым за веру.

Мы знаем, что Церковь стоит на крови и стойкости мучеников. Они победили языческий, враждебный мир, отдав свои жизни и положив их в основание Церкви.

Но враг рода человеческого не успокаивается и постоянно воздвигает новые гонения на христиан. И когда к власти придет антихрист, он так же будет гнать и преследовать учеников Христовых. Поэтому каждый христианин должен быть постоянно готов к подвигу исповедничества и мученичества.