что значит нищие духом наследуют царствие небесное

Пояснение первой Заповеди Блаженства

В этой заповеди говорится следующее:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» ( Матф.5:3 ).

Эти слова нужно понимать так. Нищие люди – это те, кто ничего не имеет. Обычно нищие не стесняются просить помощи у других и признают то, что свою пищу и одежду получают как дар. Нищие духом в отличии от обычных нищих сознают, что ничего своего они в своей духовности (в душе) не имеют, так как все их духовные богатства (включая таланты и способности) они получили от Господа Бога. Эти люди ни чем не хвалятся и не гордятся перед Богом и перед людьми, а проявляют смирение и кротость, доброту и любовь к Богу и ближним. Такие люди просят у Бога духовной пищи и Господь Бог питает их плодами Святого Духа. К таким плодам относятся: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» ( Гал.5:22 ).

То есть нищие духом – это такие люди, которые не «осуетились в умствованиях своих» ( Рим.1:21 ), осознали свою греховность и недостатки и отказавшись от эгоистических побуждений и гордыни, поняли, что без Бога они ничего не значат и не достигнут. Такая блаженная нищета Господом названа духовной. Она представляет собой определенное состояние человеческого ума и сердца, и характеризуется тем, что человек «упорству своего сердца» ( Иер.23:17 ) противопоставляет открытость своей души перед Богом, когда человек свободен от тщеславных мыслей и злых дел. Только такой человек, который способен жить с Богом в сердце, сможет принять Благодать Божью и стать блаженным. Сам Иисус Христос был образцом нищеты духовной. Он не только был нищим в прямом смысле слова, так как не обладал никакой собственностью, кроме одежды, и не имел места «где приклонить голову» ( Матф.8:20 ), но и ничего не творил от Себя, исполняя Волю Отца Своего Небесного.

«Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» ( Иоан.5:19 ).

Во времена Христа религиозные руководители народа израильского считали себя людьми, наделенными богатыми духовными дарами. Они ограничивали свое религиозное служение формальным исполнением обрядов, что почиталось за праведность, а сами стремились к земной власти, удовольствиям, богатству и почестям, проявляли высокомерие и гордыню. Молитва фарисея «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» (Лука 18:11) наглядно выражает настроения и мысли всего их класса и демонстрирует национальное высокомерие иудеев. Однако были и такие иудеи, которые считали себя несчастными и жалкими, слепыми, нищими и нагими духовно. Они то и жаждали чтобы явилась «Благодать Божия, спасительная для всех человеков» ( Тит.2:11 ). Эти люди, сознавая свои недостатки и греховность, просили Бога подобно мытарю в его молитве: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лука 18:13). Именно таким людям, которые искренне каются в своих грехах, осознают и ценят помощь Иисуса Христа и желают идти по пути создания добра, Иисус Христос предлагает сменить тяжесть их греха на Богатство Его праведности, говоря:

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» ( Матф.11:28 ).

«Мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» ( 2Кор.6:10 ).

Потому, что их духовное богатство открывает им (а их пример и другим людям) путь в Царство Небесное. Таким образом, в первой заповеди говорится о людях, которые сознают свои недостатки и свою греховность, и каются в этом, сами понимая, что без помощи Бога ничего не достигнут. Такие люди не проявляют гордыни, эгоизма, похвальбы, а становятся кроткими и смиренными, то есть нищими духом. За это они получат награду от Бога в виде того, что станут блаженными, то есть счастливыми, радостными. Поэтому первая заповедь Блаженства представляет собой главное условие жизни человека, и говорит о том, что христиане должны оставить соблазны и земное богатство, и в нищете духа следовать за Христом по жизни, творя добро, проявляя смирение и кротость, и освобождаясь от греха и вожделений бренного мира. Так как:

«Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» ( 1Иоан.2:15–17 ).

Евангельские заповеди блаженства

Бог дал людям десять заповедей еще в ветхозаветные времена. Даны они были для того, чтобы оградить людей от зла, предупредить об опасности, которую несет грех. Господь Иисус Христос установил Новый Завет, дал нам евангельский закон, основой которого являются любовь: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин 13, 34) и святость: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф 5, 48). Спаситель не отменил соблюдение десяти заповедей, но возвел людей на высший уровень духовной жизни. В Нагорной проповеди, рассказывая о том, как должен строить свою жизнь христианин, Спаситель дает девять заповедей блаженства. Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Нем человек может найти истинную радость. Заповеди блаженства не только не отменяют десять заповедей Закона Божиего, но премудро дополняют их. Недостаточно просто не совершать греха или изгнать его из нашей души, покаявшись в нем. Нет, нужно, чтобы в нашей душе были противоположные грехам добродетели. Недостаточно не делать зла, нужно творить добро. Грехи создают стену между нами и Богом; когда стена разрушена, мы начинаем видеть Бога, но приблизить к Нему нас может только нравственная христианская жизнь.

Вот девять заповедей, которые дал нам Спаситель как руководство к христианскому подвигу:

Первая заповедь

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Что значит быть нищим духом, и почему такие люди являются блаженными? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Что значит: нищие духом? Смиренные и сокрушенные сердцем.

Духом Он назвал душу и расположение человека. Почему же не сказал Он: смиренные, а сказал нищие? Потому что последнее выразительнее первого; нищими Он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божиих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными Себе, говоря: на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим (Ис 66, 2)» («Беседы на святаго Матфея евангелиста». 25. 2). Нравственным антиподом нищему духом является человек гордый, который считает себя духовно богатым.

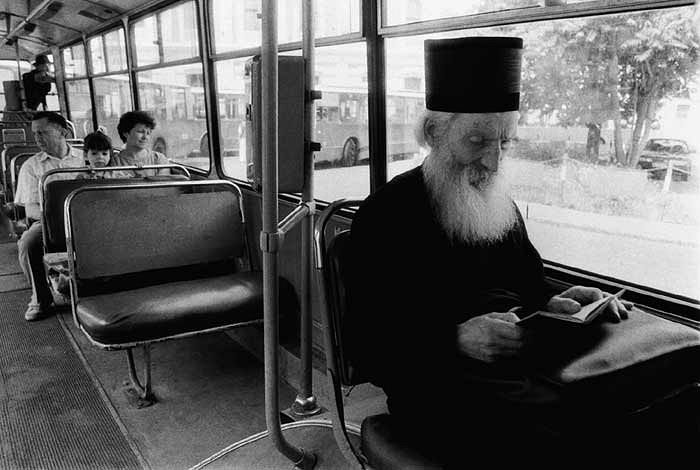

Нищета духовная означает смирение, видение своего истинного состояния. Как обычный нищий не имеет ничего своего, но одевается в то, что дадут, и питается подаянием, так и мы должны осознавать: все, что имеем, получаем от Бога. Это все не наше, мы лишь управители имения, которое дал нам Господь. Дал, чтобы оно служило спасению нашей души. Можно быть отнюдь не бедным человеком, но быть нищим духом, со смирением принимать то, что нам дарует Бог, и использовать это для служения Господу и людям. Всё — от Бога. Не только богатство материальное, но и здоровье, таланты, способности, сама жизнь — все это исключительно дар Божий, за который мы должны Его благодарить. Без Меня не можете делать ничего (Ин 15, 5), — говорит нам Господь. Борьба с грехами и стяжание добрых дел невозможны без смирения. Все это мы делаем только с помощью Божией.

Нищим духом, смиренномудрым обещается Царство Небесное. Люди, знающие, что все, что они имеют, не их заслуга, а дар Божий, который нужно преумножить во спасение души, будут воспринимать все посланное и как средство достижения Царства Небесного.

Вторая заповедь

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны плачущие. Плач может быть вызван совершенно разными причинами, но далеко не всякий плач является добродетелью. Заповедь о плаче означает покаянный плач о своих грехах. Покаяние так важно, потому что без него невозможно приблизиться к Богу. Грехи мешают нам это сделать. Первая заповедь о смирении уже подводит нас к покаянию, закладывает основу для духовной жизни, ибо осознать свои грехи, покаяться в них может только человек, который чувствует свою немощь, нищету перед Отцом Небесным. Евангельский блудный сын возвращается в дом Отчий, и, конечно, Господь примет всякого приходящего к Нему и отрет всякую слезу с его очей. Поэтому «блаженны плачущие (о грехах), ибо они утешатся (выделено нами. — Авт.)». У каждого человека есть грехи, без греха один Бог, но нам дан от Бога величайший дар — покаяние, возможность вернуться к Богу, попросить у Него прощения. Святые отцы недаром называли покаяние вторым крещением, где мы омываем грехи не водой, а слезами.

Блаженными слезами можно также назвать слезы сострадания, сопереживания нашим ближним, когда мы проникаемся их горем и стараемся чем можем помочь им.

Третья заповедь

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны кроткие. Кротость — это мирный, спокойный, тихий дух, который человек стяжал в своем сердце. Это покорность воле Божией и добродетель мира в душе и мира с ближними. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя мое легко (Мф 11, 29–30), — учит нас Спаситель. Он был во всем покорен воле Отца Небесного, Он служил людям и с кротостью принял страдания. Взявший на себя благое иго Христово, следующий Его путем, ищущий смирения, кротости, любви найдет покой, успокоение своей душе и в этой земной жизни, и в жизни будущего века. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «Некоторые под словом землю разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю. Так как кроткие обычно считаются презренными и лишенными значения, то Он и говорит, что они-то преимущественно и имеют все». Кроткие и смиренные христиане без войн, огня и меча, несмотря на страшные гонения со стороны язычников, смогли обратить в истинную веру всю огромную Римскую империю.

Четвертая заповедь

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Жаждать и искать правды можно по-разному. Есть определенные люди, которых можно назвать правдоискателями: они постоянно возмущаются существующими порядками, везде ищут справедливости и пишут жалобы, со многими вступают в конфликт. Но не о них говорится в этой заповеди. Имеется в виду совсем другая правда.

Сказано, что нужно желать правды как пищи и пития: Блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть очень сильно, как голодный и жаждущий терпит страдания, пока не удовлетворит свои потребности. О какой правде здесь сказано? О высшей, Божественной Правде. А высшая Правда, Истина — это Христос. Я есмь путь и истина и жизнь (Ин 14, 6), — говорит Он о Себе. Следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. В Нем одном истинный источник воды живой и Божественного Хлеба, который есть Тело Его.

Господь оставил нам слово Божие, в котором изложено Божественное учение, правда Божия. Он создал Церковь и вложил в нее все нужное для спасения. Церковь также является носительницей правды и правильного знания о Боге, мире и человеке. Вот этой правды должен жаждать каждый христианин, читая Священное Писание и назидаясь творениями отцов Церкви.

Те, кто ревнуют о молитве, о творении добрых дел, о насыщении себя словом Божиим, поистине «жаждут правды» и, конечно, получат насыщение от приснотекущего Источника — Спаса нашего — и в этом веке, и в будущем.

Пятая заповедь

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Милость, милосердие — это дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем Самому Богу: Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд (Лк 6, 36). Бог посылает Свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк 15, 7).

И такой же бескорыстной любви научает всех нас, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя заповедь Божию.

Делая добрые дела людям, как творению, образу Божию, мы тем самым приносим службу Самому Богу. В Евангелии дан образ Страшного Суда, когда Господь отделит праведных от грешных и скажет праведным: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25, 34-40). Поэтому сказано, что «милостивые сами помилованы будут». И напротив, тем, кто не творил добрых дел, нечем будет оправдаться на суде Божьем, как сказано в той же притче о Страшном Суде.

Шестая заповедь

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны чистые сердцем, то есть чистые душой и умом от греховных мыслей и желаний. Важно не только избегать совершения греха видимым образом, но и воздерживаться от мыслей о нем, потому что любой грех начинается с помышления, а уже потом материализуется в действие. Из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф 15, 19), — сказано в слове Божьем. Не только телесная нечистота является грехом, но прежде всего нечистота души, духовная скверна. Человек может никого не лишать жизни, но пылать ненавистью к людям и желать им смерти. Тем самым он будет разрушать собственную душу, а впоследствии может дойти и до убийства. Поэтому апостол Иоанн Богослов предупреждает: Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца (1 Ин 3, 15). Человек, имеющий нечистую душу, нечистые мысли, — потенциальный совершитель уже видимых грехов.

Если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно (Мф 6, 22–23). Эти слова Иисуса Христа сказаны о чистоте сердца, души. Чистое око — это искренность, чистота, святость мыслей и намерений, и намерения эти ведут к добрым поступкам. И наоборот: где око, сердце ослеплено, там царствуют темные помышления, которые станут впоследствии темными делами. Только человек с чистой душой, чистыми помыслами может приблизиться к Богу, узреть Его. Бога видят не телесными очами, а духовным зрением чистой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа человек не увидит. Поэтому нужно воздерживаться от нечистых, греховных, злых мыслей, отгонять их как всеваемых от врага и воспитывать в душе светлые, добрые. Мысли эти взращиваются молитвой, верой и надеждой на Бога, любовью к Нему, к людям и ко всякому творению Божьему.

Седьмая заповедь

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны миротворцы. Заповедь иметь мир с людьми и примирять враждующих ставится в Евангелии очень высоко. Такие люди называются детьми, сынами Божьими. Почему? Мы все — чада Божьи, его творения. Отцу и матери нет ничего более приятного, когда он знает, что его дети живут в мире, любви и согласии между собой: Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! (Пс 132, 1). И наоборот, как горестно для отца и матери видеть ссоры, распри и вражду между детьми, при виде всего этого сердце родителей словно обливается кровью! Если мир и хорошие отношения между детьми радуют даже земных родителей, тем паче Отцу нашему Небесному нужно, чтобы мы жили в мире. И человек, который хранит мир в семье, с людьми, примиряет враждующих, приятен и угоден Богу. Мало того, что такой человек получает радость, спокойствие, счастье и благословение от Бога здесь, на земле, приобретает мир в душе и мир с ближними, — он получит несомненно награду и в Царстве Небесном.

Миротворцы еще потому назовутся «сынами Божиими», что в своем подвиге уподобляются Самому Сыну Божьему, Христу Спасителю, Который примирил людей с Богом, восстановил связь, которая была разрушена грехами и отпадением человечества от Бога.

Восьмая заповедь

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны изгнанные правды ради. О взыскании Истины, Божественной Правды уже говорилось в четвертой заповеди блаженства. Мы помним, что Истина — это Сам Христос. Он также называется Солнцем правды. Именно о стеснениях, гонениях за правду Божию говорится в этой заповеди. Путь христианина — всегда путь воина Христова. Путь сложный, трудный, узкий: тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь (Мф 7, 14). Но это — единственная дорога, ведущая ко спасению, иного пути нам не дано. Конечно, жить в бушующем, часто очень враждебном христианству мире сложно. Даже если нет гонений и притеснении за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божьи, трудиться для Бога и ближних очень непросто. Гораздо легче жить «как все» и «брать от жизни всё». Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель: широки врата и пространен путь, ведущие в погибель (Мф 7, 13). И то, что очень многие люди следуют в этом направлении, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. «Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что. мир во зле лежит.» — говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут здесь, на земле, гнать, потому что отечество наше не на земле, а на небе, с Богом. Поэтому гонимым за правду Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное.

Девятая заповедь

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Продолжением восьмой заповеди, где говорится о притеснении за правду Божию и христианскую жизнь, является последняя заповедь блаженства. Господь обещает блаженную жизнь всем гонимым за веру.

Мы знаем, что Церковь стоит на крови и стойкости мучеников. Они победили языческий, враждебный мир, отдав свои жизни и положив их в основание Церкви.

Но враг рода человеческого не успокаивается и постоянно воздвигает новые гонения на христиан. И когда к власти придет антихрист, он так же будет гнать и преследовать учеников Христовых. Поэтому каждый христианин должен быть постоянно готов к подвигу исповедничества и мученичества.

О заповедях Блаженств

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах…” ( Мф.5:3–12 ).

О заповедях Блаженств

Ранее мы говорили, что во времена Исхода Израиля из Египта Бог даровал Моисею десять заповедей нравственного закона, на котором, как на краеугольном камне, доныне зиждется все многообразие межчеловеческих и социальных отношений. То был некий минимум личной и общественной морали, без соблюдения которого утрачиваются устойчивость человеческой жизни и общественных отношений. Господь Иисус Христос пришел отнюдь не для того, чтобы отменить этот закон: “Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить”. ( Мф.5:17 ).

Исполнение Спасителем этого закона потребовалось потому, что со времен Моисея понимание закона оказалось во многом утраченным. За истекшие столетия ясные и краткие императивы Синайских заповедей оказались погребены под напластованиями огромного количества разнообразных бытовых и обрядовых предписаний, скрупулезному исполнению которых стало придаваться главенствующее значение. И за этой сугубо внешней, ритуально-декоративной стороной терялись суть и смысл великого нравственного откровения. Поэтому надлежало явиться Господу, дабы обновить содержание закона в глазах людей и вновь вложить его вечные глаголы в их сердца. А сверх того – дать человеку средство употребить этот закон ко спасению своей души.

Христианские заповеди, исполняя которые человек может обрести счастье и полноту жизни, именуются Заповедями Блаженств. Блаженство и есть синоним счастья.

На холме близ Капернаума в Галилее Господь произнес проповедь, которая стала известна под именем Нагорной проповеди. И начал Он ее с изложения девяти Заповедей Блаженств:

Первое знакомство с этой нравственной программой способно смутить дух современного человека. Ибо все, что предписывается Заповедями Блаженств, представляется бесконечно далеким от нашего бытового понимания счастливой и полнокровной жизни: нищета духа, плач, кротость, искание правды, милость, чистота, миротворчество, изгнанничество и поношение… И ни намека, ни полслова о том, что вписывалось бы в расхожее представление о земном блаженстве.

Заповеди Блаженств — своего рода декларация христианских нравственных ценностей. Здесь содержится все необходимое для того, чтобы человеку войти в истинную полноту жизни. И по тому, как он относится к этим заповедям, можно безошибочно судить о его духовном состоянии. Если они вызывают неприятие, отторжение и ненависть, если между внутренним миром человека и этими заповедями не находится ничего общего, созвучного, то это является показателем тяжкого духовного недуга. Но если возникает интерес к этим странным, тревожащим словам, если появляется желание проникнуть в их смысл, то это свидетельствует о внутренней готовности к слышанию и пониманию Слова Божия.

Рассмотрим же каждую заповедь по отдельности.

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное

Может ли почитаться добродетелью такое качество, как нищета духовная? Подобное предположение очевидно противоречит не только опыту повседневной жизни, но и тем идеалам, что прививаются нам современной культурой. Однако для начала будем иметь в виду, что не всякий дух соделывает человека духовным, а тем более счастливым.

Ранее мы говорили об искушениях Иисуса Христа в пустыне. А ведь там не кто иной, как дух диавольский предлагал Господу великие соблазны, которые, однако, не имеют ничего общего с полнотой человеческой жизни. Но что станется с человеком, в котором возобладает этот дух диавольский? Обретет ли он блаженство, будет ли счастлив? Нет, ибо дух нечистый уведет его прочь от истины, запутает и собьет с пути. К счастью, к полноте жизни человека может привести только Дух Божий, потому что Бог есть источник жизни. Жизнь с Богом – это и есть полнота существования, человеческое счастье. Значит, для того, чтобы человек был счастлив, он должен принять в себя Духа Божия, освободив для Его пребывания пространство своей души. Ведь так и было на заре человеческой истории, когда Бог был в центре жизни Адама и Евы, еще не познавших греха. Грехом же стал их отказ от Бога. Грех изгнал Бога из жизни людей, а на принадлежавшем Ему центральном месте их духовной жизни воцарилось их собственное “я”.

Произошла мутация жизненных ценностей, перемена всех ориентиров. Вместо того чтобы восходить к Богу, служить Ему и пребывать в спасительном общении с Ним, человек направил все свои силы на удовлетворение потребностей собственного эгоизма. Это состояние, когда человек живет ради себя и центром своей внутренней вселенной имеет собственное “я”, именуется гордыней. А состояние, обратное гордыне, когда человек потесняет свое “я” в сторону, а в центр жизни поставляет Бога, именуется смирением, или нищетой духовной. В противоположность злату диавола, обращающемуся в глиняные черепки, нищета духовная оборачивается великим богатством, ибо в этом случае на месте духа злобы, эгоизма и противления в человеке поселяется и животворит Дух Божий.

Итак, что же такое нищета духовная? “Я полагаю, — пишет святитель Григорий Нисский, — что нищета духовная есть смирение”. Что же в таком случае надо понимать под смирением? Порой смирение ложно отождествляют со слабостью, убогостью, забитостью, никчемностью. О, это далеко не так…Смирение порождается великой внутренней силою, и любой, кто сомневается в этом, пусть попытается слегка подвинуть собственное “я” на периферию своих забот и интересов. А на главное место в своей жизни поставить Бога или другого человека. И тогда станет ясно, насколько трудно это делание и какая недюжинная внутренняя сила потребна для него.

“Гордость, — по словам святого Иоанна Златоуста, — есть начало греха. С нее начинается всякий грех и в ней находит свою опору”. Поэтому и сказано:

“Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” ( 1Пет.5:5 ).

В Ветхом Завете мы находим удивительные слова: “Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит” ( Пс.50:19 ).

То есть Он не разрушит и не истребит личность человека, который освобождает себя для того, чтобы принять Бога. И тогда Дух Божий вселяется в такого человека, как в сосуд избранный. А сам человек обретает способность пребывать в Богообщении, а значит, вкушать полноту жизни и счастья.

Итак, нищета духовная и смирение – это не слабость, а великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей. Это способность открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая Своею благодатью нашу жизнь.

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся

Казалось бы, что общего между блаженством и плачем? В обыденном представлении слезы – непременный знак человеческого горя, боли, обиды, безысходности. Если взять здорового человека и посмотреть, в каких случаях он способен заплакать, то, проанализировав связь между слезами и породившими их причинами, можно многое сказать о душевном состоянии человека. Спросим себя: способны ли мы заплакать от сострадания, видя чужое несчастье? Ежедневно в наши дома со всех концов света телевидение приносит трагические картины человеческой беды, смерти, невзгод, обездоленности. Многих ли они тронули до такой степени, что заставили опечалиться, не говоря уже о том, чтобы заплакать? А сколько раз мы проходили по улицам наших городов мимо лежащих на тротуарах людей? Но многих ли из нас вид распростертого на земле человека заставил задуматься или прослезиться?

Невозможно не вспомнить здесь слова преподобного Исаака Сирина: “И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления в сем Богу”.

Вот и спросим себя: кто из нас обладает таким “сердцем милующим”? Человеческое горе перестало смущать и волновать нашу душу, рождать в нас боль и слезы сострадания, подвигать нас на добрые поступки. Но если человек способен плакать от сострадания к брату своему, то это свидетельствует о совершенно особом состоянии его души. Сердце такого человека живо, а потому отзывчиво на боль ближнего, и, значит, способно к делам добра и сострадания. Но разве милосердие и готовность помочь другому не являются важнейшими составляющими человеческого счастья? Ибо не может быть счастлив человек, когда рядом кто-то страдает, как не бывает радости посреди пепелища, жертв и людского горя. Поэтому наши слезы есть прямой и нравственно здоровый ответ на горе другого человека.

Ни одно философское учение, кроме христианского, не сумело справиться с вопросом о человеческом страдании. Марксистская теория, претендовавшая на роль универсальной отмычки ко всем “проклятым вопросам” человечества, от происхождения Вселенной до обустройства социального рая на земле, проблему человеческого страдания постаралась обойти стороной. Будет ли при коммунизме место страданию, какие факторы будут порождать его и как станет справляться с ним человек, так и осталось неизвестным. Да и на пути других капитальных философских систем эта проблема оказывалась камнем преткновения. Христианство же не уклоняется от ответа.

“Блаженны плачущие” означает, что страдание есть реальность нашего мира, и даже более – составляющая полноты человеческой жизни. Жизни без страдания не бывает, потому что такая жизнь была бы уже не человеческой, а какой-то иной. И потому страдание следует воспринимать как данность, как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание может быть благотворным, если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником человеческого мужества и духовного возрастания.

Человек внутренне вырастает, преодолевая обрушившиеся на него муки и испытания. Вспомним Ф.М. Достоевского: вся его философия духовного сопротивления враждебным человеку обстоятельствам зиждется именно на второй Заповеди Блаженств. Мыслитель и христианин, он учит нас тому, что, проходя через горнило нравственных и физических страданий, человек очищается, обновляется, преображается. Эти мотивы пронизывают и “Братьев Карамазовых”, и “Идиота”, и “Преступление и наказание”. Однако страдание способно не только очистить и возвысить человека, удесятерить его внутренние силы, возвести его на высший уровень познания самого себя и мира, но может и озлобить человека, загнать его в угол, заставить замкнуться в себе и сделать опасным для других людей. Мы знаем, сколь многие, проходя тесное поприще страдания и внутреннего подвига, не выдержали испытаний и пали.

В каких же случаях страдание возвышает человека, а когда оно может сделать его зверем? Апостол Павел об этом сказал так: “Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть” ( 2Кор.7:10 ).

Итак, христианское отношение к страданию предполагает восприятие постигших нас бедствий как попущения Божия, как некоего Божественного искуса. Религиозно осознавая свои невзгоды как ниспосланное нам испытание, через которое проводит нас Бог ради нашего же спасения и очищения, мы неизбежно задумываемся над тем, почему именно нас посетила беда и в чем наша вина. И если страданию сопутствуют внутренняя работа и честный самоанализ, то нахлынувшие слезы покаяния даруют человеку утешение, блаженство и духовный рост.

Откликаясь на горести и боль чистым, живым и ясным религиозным чувством, мы способны победить самих себя, а значит, и победить страдание.

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю

Нетрудно представить себе, что и эта заповедь способна вызвать весьма отрицательную реакцию. Ведь кротость — это, по-видимому, не что иное, как другое имя покорности, безропотности, приниженности? Да разве возможно с этакими качествами выжить в нашем мире, да еще защитить кого-нибудь?

Но кротость вовсе не есть то, в чем ее по незнанию обвиняют. Кротость – это великая способность человека понять и простить другого. Она есть результат смирения. А смирение, как мы говорили ранее, характеризуется способностью поставить в центре своей жизни Бога или другого человека. Человек смиренный, нищий духом, готов понимать и прощать. И еще кротость есть терпение и великодушие. А теперь давайте представим себе, какой бы могла стать наша жизнь, если бы все мы были способны принимать, понимать и прощать других людей! Даже простая поездка в городском транспорте превратилась бы в нечто совершенно иное. И отношения с коллегами, с домашними, с соседями, со знакомыми и незнакомыми, встречающимися на нашем пути… Ведь кроткий человек именно на себя перекладывает тяжелое бремя с другого. Он в первую голову судит себя, требует с себя, с себя спрашивает, а другого прощает. Или же если простить не может, то хотя бы пытается понять другого человека.

Ныне наше общество, прошедшее через испытания всеобщей конфронтацией, через горнило внутренней вражды, постепенно осознает потребность развивать культуру терпимости в общественных отношениях. Политические вожди, писатели, ученые, средства массовой информации в один голос призывают нас к толерантности, к умению согласовывать интересы и считаться с иной точкой зрения. А разве это возможно для человека, не наделенного высокой нищетою духа, для человека, в жизни которого главенствующее положение занимает не Бог, не другой человек, но сам он? Ведь в этом случае очень трудно принять правду другого, особенно если эта правда не соответствует твоим собственным взглядам. Человек, не способный понять и простить другого, лишенный терпения и великодушия, никогда не сумеет смирить свою гордыню. Поэтому терпимость, к которой ныне призывается общество, терпимость внешняя, не укорененная во внутренней кротости, есть пустой звук и очередная химера.

Стать терпимыми друг ко другу, построить спокойное, мирное и благоденствующее общество мы сможем лишь в том случае, если обретем истинную кротость, незлобивость, способность к пониманию и прощению.

Кротость, воспринимаемая многими как слабость, оборачивается великой силой, способной не только помочь человеку в решении стоящих перед ним задач, но и ввести его в наследие землей, то есть обеспечить достижение главной цели – Царства Божия, символом которого здесь является земля обетованная.

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся

В этой заповеди Христос сопрягает понятия блаженства и правды, и правда выступает в качестве условия человеческого счастья.

Снова обратимся к истории грехопадения, совершившегося на заре человеческой истории. Грех стал результатом неотвергнутого искушения, ответом на ложь, с которой диавол обратился к первым людям, предлагая им вкусить плодов от древа познания добра и зла, дабы стать “как боги”.

То была заведомая ложь, но человек поверил ей, преступил данный Богом закон, поддался греховному соблазну и вверг себя и все последующие поколения людей в зависимость от зла и греха.

Человек согрешил по наущению диавола, совершил грех под влиянием лжи. Священное Писание определенно свидетельствует о природе диавола: “Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи” ( Ин.8:44 ).

И всякий раз, когда мы умножаем ложь, говорим неправду или совершаем дела неправедные, то расширяем владения диавола, на него работаем и его укрепляем.

Другими словами, не может человек быть счастливым, живя во лжи. Ибо не диавол источник счастья. Совершение неправды соединяет нас с темной силой, путем неправды мы входим в сферу зла, а зло и счастье несовместимы. Когда мы творим неправду, то подвергаем опасности нашу духовную жизнь.

Что же такое ложь? Это положение, при котором наши слова не соответствуют нашим мыслям, знаниям или поступкам. Неправда всегда связана с двоедушием или лицемерием, она выражает принципиальное расхождение между внешней и внутренней сторонами нашей жизни. Этот духовный излом есть вид нравственной шизофрении (по-гречески “шизофрения” как раз и означает “расщепление мозга”), то есть болезнь. А недуг и счастье – понятия несовместимые. В самом деле, говоря неправду, мы как бы разделяемся надвое, начинаем жить двумя жизнями, а это ведет к потере целостности нашей личности. В Священном Писании сказано: “Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот” ( Мк.3:24–25 ).

Человек, творящий дела неправды и сеющий вокруг себя ложь, разделяется в самом себе, подобно обреченному царству, и утрачивает единство своей природы.

Разрушительное действие неправды на нашу жизнь можно уподобить трещинам, изъязвившим здание. Они обезображивают вид дома, но дом продолжает стоять. Однако если случится землетрясение или налетит буря, покрытый трещинами дом не выстоит и рухнет. Так же и человек, отрицающий закон Божественной правды и действующий по научению отца лжи, ведущий двойную жизнь и внутренне разделенный, вполне может спокойно прожить долгий век. Но если на него вдруг обрушатся испытания, если обстоятельства потребуют от него проявления лучших человеческих качеств и внутренней силы, то жизнь, прожитая во лжи, обернется неспособностью выдержать удары судьбы.

Ложь разрушает целостность не только человеческой личности, она приводит к тому, что и семья разделяется в себе. Ибо именно ложь является самой распространенной причиной распада семей. Когда муж обманывает жену, а жена – мужа, когда ложь возводит преграды между родителями и детьми, семейный очаг обращается в груду холодных камней. Но ложь разделяет и человеческое сообщество. Вспомним события 1917 года, когда народ разделился в себе, а Отечество было ввергнуто в бездну бедствий и страданий. Разве не лжеучением были мы соблазнены, разве не завистью и неправдой одна часть общества была натравлена на другую? Ложь лежала в основе той демагогии и пропаганды, которые раскололи, вздыбили Россию и, наконец, погубили ее.

А разделение нашего Отечества в конце XX века — разве здесь обошлось без лжи? Разве не противное истине толкование истории возбудило страсти, приведя людей к вражде и конфронтации со своими братьями? А ложь в истолковании и в применении прав и свобод, ложь в экономических отношениях и в деловом партнерстве – разве не приводит она к отчуждению, подозрительности и конфликтам? То же и в межгосударственных отношениях, где ложью и провокациями созидаются конфликты, ввергающие народы и государства в пучину несчастий и войн.

Где ложь, там и ее вечные спутники: небратолюбие, двоедушие, лицемерие, разделение. Но там, где угнездилась болезнь, не остается места гармонии и счастью. Перестав лгать самому себе и обманывать других, человек обязательно почувствует прилив огромной внутренней силы, исходящей из восстановленной целостности его бытия. Не то же ли обновление способно пережить и все общество, измученное ложью? Речь здесь прежде всего о политиках, хозяевах экономики и средств массовой информации, нередко общающихся со своими согражданами на языке дезинформации и злонамеренной лжи. В этом и заключена причина многих нестроений, болезней и скорбей, разрушающих общественный организм. И пока мы не освободим нашу личную, семейную, общественную и государственную жизнь от пагубного действия лжи, мы не исцелимся.

Господь не только связывает правду с человеческим счастьем, но и свидетельствует о том, что само искание правды дает человеку счастье. Блажен тот, кто алчет правды и стремится к ней, как жаждущий — к источнику родниковой воды. Эта устремленность к правде может оказаться порой чреватой опасностями. Ведь за ложью стоит сам диавол, ее отец, покровитель и защитник. Из этого следует, что взыскующий правды совершает волю Божию, а умножающий ложь прислуживает диаволу и ищет соблазнить человека, уловить его в тенета неправды.

Поэтому для поборника лжи столь важно знать, насколько сильно в нас благодатное стремление к правде. Ибо сам он будет стоять за ложь до последнего, не останавливаясь перед тем, чтобы употребить во имя ее власть и насилие. Мы имеем представление о том, какою ценой покупается сохранение тайн, грозящих разоблачением лжи. Но знаем также и о великих жертвах, приносимых теми, кто ищет правды в мире. Ибо тернист путь человека, отвергающего существование по законам лжи. Не о них ли говорит Господь: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное”?

Претерпевая поношения и иные беды за стремление обладать правдой и свидетельствовать о ней, мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что наш противник – сам диавол. И потому разрушающий его козни и свидетельствующий об истине наследует Царство Божие.

Мы можем жаждать правды, или полагать душу свою за ее торжество, или быть изгнанными правды ради. Однако абсолютной полноты правды мы не обретем в этом мире, где присутствует могущественное зло и где князь тьмы искусно подмешивает ложь к правде. А потому в великой и непрекращающейся битве во имя правды мы должны научаться различению между добром и злом, между правдой и ложью.

Царь Давид в своем 16‑м Псалме говорит удивительные слова, звучащие по-славянски так: “Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явитимися славе Твоей” ( Пс. 16:15 ).

По-русски это означает: “А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим”. Алчущий и жаждущий правды человек насытится ею вполне и вкусит от полноты истины только тогда, когда предстанет он перед лицом Славы Божией. Это будет уже в мире ином. Именно там, у Престола Господня, открывается вся правда и является Истина.

Итак, Заповеди Блаженств свидетельствуют: не может быть счастья без правды, как не может быть счастья с ложью. И потому всякая попытка устроить личную, семейную, общественную или государственную жизнь на началах лжи неминуемо приводит к поражению, разделению, болезни и страданию. Да укрепит нас Всемилостивый Бог в стремлении обустроить мирную и счастливую жизнь на краеугольном камне правды, служащей обетованием блаженства.

5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут

Что есть милость, о которой Господь говорит как об условии блаженства? Милость, или милосердие, — это прежде всего способность человека действенно откликаться на чужую беду. Можно ответить добрым словом, протянуть человеку руку, поддержать его в горе. Можно сделать больше: прийти к нуждающемуся в нашем содействии, помочь ему, отдав свое время и силы. Можно также разделить с несчастным то, чем мы сами владеем. “Здоровый и богатый пусть утешит больного и бедного; кто не упал — упавшего и разбившегося; веселый — унывающего; наслаждающийся счастьем — утомленного несчастьями”, — говорит святитель Григорий Богослов. Как раз такого рода деяния Господь тесным образом связывает с идеей оправдания.

В евангельском повествовании мы находим целый перечень добрых дел, совершение которых признается необходимым для наследования Царствия Небесного и оправдания на суде Господнем. Все это — дела сострадания: накорми алчущего, напои жаждущего, одень нагого, прими странника, посети больного и узника (См. Мф.25:31–36, 41–43 ). Не исполнивший же закона милосердия примет свое наказание в Судный день. Ибо, по слову Господа, “так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне” ( Мф.25:45 ).

И можно уже не гадать о будущности, ожидающей нас в вечности. Каждый еще в этой жизни способен предчувствовать, какой суд уготован ему на небесах.

Вспомним же, многих ли мы накормили и напоили, многих ли пригласили под свой кров, многих ли навестили и дружески поддержали. Каждый из нас может и должен, рассмотрев свои дела при свете совести, высказать о себе суждение, предваряющее Суд Божий. Ибо сами мы лучше других знаем себя и свою жизнь. “Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут” — так читается закон милосердия и воздаяния. И поскольку в грамматической конструкции Заповедей Блаженств Бог милующий и наказующий здесь определенно подразумевается, не будучи, однако, прямо назван по имени, не вправе ли мы ожидать снисхождения и от людей еще в жизни нынешней?

Совершая дела добра и помогая ближнему, мы обнаруживаем, что человек, в судьбе которого мы приняли участие, перестает быть для нас чужим, что он входит в нашу жизнь. Ведь люди так устроены, что любят тех, кому сделали добро, и ненавидят тех, кому причинили зло. Отвечая на вопрос о том, кто есть наш ближний, Господь говорит: это тот, кому мы делаем добро. Такой человек перестает быть для нас чужим и далеким, становясь воистину ближним, ибо отныне ему принадлежат часть нашего сердца и место в нашей памяти.

Но если мы, живя в семье, не помогаем друг другу – значит, самые родные нам люди перестают быть нашими ближними. Когда муж не поддерживает жену, а жена – мужа, когда дети не служат опорой престарелым родителям, когда вражда противопоставляет родственников друг другу, то разрушаются внутренние скрепы, связующие человека с человеком, а наши близкие, в нарушение заповедей Божиих, становятся нам дальше дальних.

Отзывчивость, сострадание и добро, обращенные нами к другим людям, соединяют нас с ними. Значит, ответом нам станет их добросердечие, и мы будем помилованы от людей. Между нами и теми, к кому проявили мы участие, установятся особые отношения. Таким образом, милосердие подобно ткани, в которой накрепко переплетаются нити человеческих судеб.

6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят

Речь в этой заповеди идет о Богопознании. По дошедшим до нас памятникам культуры мы можем судить о том, что вся история человеческой цивилизации отмечена драматичным исканием Бога. Древнеегипетские храмы и пирамиды, древнегреческие и древнеримские языческие капища, восточные культовые сооружения являются средоточием духовного усилия каждой из национальных культур. Все это — отражение подвига Богоискательства, через которое надлежало пройти человечеству. Среди философов, выдающихся мыслителей и мудрецов также не было ни одного, который остался бы равнодушен к теме Бога. Но, несмотря на то что она присутствует в любой значительной философской системе, достигнуть вершин Богопознания было суждено не всем. Порой даже самые изощренные и проницательные умы оказывались не способны к реальному, опытному Богопознанию. Понимание такими философами Бога, остававшееся рассудочно-холодным, было бессильно овладеть всем их существом, одухотворить и вовлечь в истинно религиозные отношения с Творцом.

Что же может помочь человеку лично почувствовать и узнать Бога? Вопрос этот особенно важен для нас именно сейчас, когда, разочаровавшись в бесплодном атеизме, большая часть нашего народа обратилась к поиску духовно-религиозных основ существования. Велико стремление этих людей обрести и познать Бога. Однако пути, ведущие к Богопознанию, переплетаются со множеством ложных троп, уводящих прочь от цели или оканчивающихся тупиками. Достаточно упомянуть о распространенном отношении к неизведанным и не изученным наукой явлениям природы. Нередко люди впадают в соблазн обожествления непознанного, проникаясь к неведомой силе псевдорелигиозным чувством. И подобно тому, как дикари поклонялись непостижимым для них грому, молнии, огню или сильному ветру, наши просвещенные современники фетишизируют НЛО, подпадают под магию экстрасенсов и колдунов, благоговеют перед ложными кумирами.

Так как же возможно, отвергнув атеизм, обрести Бога? Как не сбиться с пути, ведущего к Нему? Как не потерять себя и своего влечения к истинному Богу среди опасно умножившихся соблазнов лжедуховности? Господь нам говорит об этом словами шестой Заповеди Блаженств:

“Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”.

Ибо Бог не открывается нечистому сердцу. Нравственное состояние личности есть непременное условие Богопознания. Это означает, что человеку, живущему по закону лжи, творящему неправду и прилагающему грех ко греху, сеющему зло и совершающему беззаконие, — такому человеку никогда не будет дано принять в окаменевшее сердце свое Всеблагого Бога. То есть, выражаясь языком техническим, сердце его не способно подключиться к источнику Божественной энергии. Наше сердце и наше сознание можно уподобить приемному устройству, которое должно быть настроено на ту же частоту, на которой передается в мир Божественная благодать. Эта частота есть чистота нашего сердца. Не этому ли научает нас и Слово Божие: “В злохудожную душу не входит премудрость. Она не обитает в теле, повинном греху” ( Прем.1:4 ).

Итак, чистота помыслов и чувств является непременным условием Богопознания. Ибо можно перечитать библиотеки книг, прослушать бесчисленное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос, есть ли Бог, но так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его или же принять за Бога то, что Им не является, – диавола, силу тьмы.

Если наше сердце не настроено на волну Божественной благодати, то познать, увидеть Бога нам не удастся. А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение означает обрести Истину, полноту жизни и блаженство.

7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими

Как подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, этой Заповедью Блаженств Христос “не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует большего, а именно — чтобы мы примиряли несогласия и раздоры других”. По заповеди Христа мы должны стать миротворцами, то есть теми, кто устрояет на земле мир. В этом случае мы станем сынами Божиими по благодати, ведь, по словам того же Златоуста, “и дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее”.

Нередко полагают, что отсутствие войны или прекращение конфликта и есть мир. Поссорились супруги, потом разошлись по разным углам, прекратились крики и взаимные оскорбления – вот как бы и мир наступил. Но в душе-то и в помине нет ни мира, ни покоя, одни лишь раздражение, досада, злоба и гнев. Получается, что прекращение враждебных действий и открытого противостояния сторон еще не есть свидетельство подлинного мира. Ибо мир – понятие не отрицательное, то есть характеризующееся простым отсутствием признаков конфронтации, но состояние глубоко положительное: некая благодатная реальность, вытесняющая идею вражды и заполняющая собою пространство человеческого сердца или общественных отношений. Приметой истинного мира является душевный лад, когда на смену гневу и раздражению приходят согласие и покой.

Ветхозаветные евреи именовали это состояние словом “шолом”, подразумевая под ним Божие благословение, ибо мир – от Бога. И в Новом Завете Господь говорит о том же: мир как покой и удовлетворение есть благословение Божие. Апостол же Павел в Послании к Ефесянам свидетельствует о Господе: “Он есть мир наш” ( Еф.2:14 ).

А преподобный Серафим Саровский описывает состояние мира следующим образом: “Дар и благодать Святого Духа и есть мир Божий. Мир есть знамение присутствия Божией благодати в человеческой жизни”. И потому в момент Рождества Христова ангелы благовествовали пастухам словами: “Слава в вышних Богу, и на земле мир…” Ибо Господь, Источник и Податель мира, Своим рождением принес его людям.

Какой же тогда выбор надлежит сделать человеку и в чем будет состоять его миротворческое делание? “К миру призвал нас Господь”, – говорит апостол Павел ( 1Кор.7:15 ), и первыми словами Господа Воскресшего по Его явлении апостолам было “Мир вам”. Это и есть Божий зов, которому отвечает человек. Ответ же может быть двояким: мы либо открываем свою душу для приятия мира Божия, либо воздвигаем непреодолимые преграды действию в нас Божественной благодати. Если сын усвояет не только родовое имя отца своего, но и становится продолжателем его дела, то между ними устанавливается особая преемственная связь. Не в этом ли смысле следует понимать слова Господа о том, что сынами Божиими назовутся те, кто продолжит дело Отца, устрояющего мир?

Мир есть покой, а покой есть равновесие. Из физики мы знаем, что в состоянии покоя пребывает только устойчиво равновесная система, и, следовательно, равновесие, баланс являются непременным условием покоя.

При каких же обстоятельствах мир воцаряется в душе человека? Когда уравновешены различные свойства его душевной природы, когда гармонизированы его внутренние устремления, когда достигнут баланс между духовным и физическим началами, между разумом и чувствами, между потребностями и возможностями, между убеждениями и действиями. Но такая система будет переживать потерю устойчивости всякий раз, когда между этими началами внутренней жизни человека станет нарушаться равновесие. Что же касается мира внешнего, то он будет обретен только тогда, когда придут в равновесие интересы личности, семьи, общества и государства. Ибо устойчивость здесь достигается через справедливое распределение прав, обязанностей и ответственности: недаром символом честного суда и законной меры являются весы в руках Фемиды. Иными словами, между миром, равновесием, покоем и справедливостью существуют глубокие внутренние взаимосвязи. Справедливость равновесна, поэтому она есть непременное условие мира. Ибо не может быть мира без справедливости.

Жизнь постоянно ставит человека в ситуацию, когда ему необходимо восстанавливать равновесие между противоречивыми внутренними устремлениями. Простейший пример — рассогласование потребностей и возможностей: хочется иметь дорогой автомобиль, но нет для этого средств. Из данного состояния существует два выхода: либо привести в равновесное положение свои желания и возможности, либо, не останавливаясь ни перед чем, всеми силами стремиться удовлетворить свои потребности. Когда возможности и потребности человека не достигают гармонии, то он страдает, и страдание его дополнительно возгревается чувством зависти. Внутренний мир наступит только в том случае, если весы, на чашах которых лежат наши запросы и возможности, зафиксируют равновесие.

Другой пример — из сферы общественной: о соотношении мира и справедливости. В Южной Африке во времена апартеида черное большинство вело ожесточенную борьбу за равные права с правившим белым меньшинством. Как-то в беседе с одним из лидеров африканского освободительного движения я спросил: “В трудной жизни вашего народа и без того слишком много насилия, так не лучше ли было бы вам примириться с вашими противниками?” И он мне на это ответил: “Но какой же это будет мир без справедливости? В его основе лежал бы постоянно тлеющий конфликт, чреватый взрывом и множащий людские страдания. Чтобы наступил подлинный мир, необходимо справедливое решение проблемы, лежащей в основе конфликта”.

Идея мира и идея справедливости произрастают из единого корня. Внутренняя соразмерность и гармония интересов в семье, обществе и государстве, равно как и в межгосударственных отношениях, достигаются тогда, когда своими интересами готов поступиться каждый. Именно поэтому миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи. В самом деле, если человек не готов принести в жертву другому часть собственных интересов, как сможет он участвовать в создании равновесной системы? И разве способен на это тот, кто привык во главу угла поставлять только себя и собственную выгоду? Подобная личность несет в себе потенциальную угрозу миру, она опасна для семейной и общественной жизни. Будучи не способным привести к равновесию действующие в нем силы, такой человек оказывается в роли носителя постоянного внутреннего конфликта, который чаще всего не ограничивается личной жизнью, но проецируется на межличностных и даже общественных отношениях.

Однако если центральное место в жизни занимает Бог, то человек становится способным отказаться от своих претензий во имя блага ближнего, ибо Бог призывает нас к любви. Когда же люди, находящиеся во вражде, демонстрируют неспособность к самопожертвованию, а значит и к примирению, и конфликт, в котором они участвуют, начинает затрагивать многих, собирая кровавую жатву, тогда для достижения мира обращаются к посредникам. Исполнять эту функцию в миротворческой миссии – дело духовно опасное, ибо посредник обязан требовать от враждующих сторон самоограничения. В результате их гнев и недовольство вполне могут обратиться на посланца мира.

Миротворческое служение есть долг и призвание Церкви. Чтобы доказательно говорить об этом, не нужно углубляться в историю. Достаточно вспомнить гражданский конфликт в России осенью 1993 года, когда Церковь инициировала миротворческий процесс, выступив посредницей между противоборствующими силами. При этом она вполне отдавала себе отчет в том, что ее миссия вызовет недовольство обеих сторон. Так и произошло, ибо ее призыв явить достойное самоограничение, умерить политические амбиции и обуздать демона вражды не был принят ни теми, ни другими. Газетные публикации, последовавшие за этими миротворческими инициативами, также свидетельствовали о непонимании миссии Церкви и недовольстве ее позицией.

Но в том и состоит достоинство и власть миротворческого служения, чтобы во имя достижения справедливого равновесия прямо следовать к Богом заповеданной благой цели, утверждая дух братолюбия и не соблазняясь возможным непониманием и осуждением. К сожалению, нередко миротворческое служение используется в своих интересах силами, спекулирующими на трагедии ближнего или стремящимися заработать политический капитал. А ведь миротворчество есть жертва, но вовсе не средство дешево купить общественное признание или эффектно увенчать себя лаврами благодетеля человечества. Истинное миротворчество подразумевает, в первую очередь, готовность испытать хулу и поношение от тех, к кому явился ты с оливковой ветвью в руках. Так происходит порой при разрешении межгосударственных, социальных или политических конфликтов, та же модель воспроизводится и в нашей частной жизни.

Бог – Творец мира и жизни. И мир есть непременное условие сохранения жизни. Те, кто служит этой цели, являют верность завету Господа и продолжают Его дело, почему и называются сынами Божиими.

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное

Мы уже рассматривали заповедь, обращенную к тем, кто готов жить по правде:

“Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”.

Господь здесь говорит о награде людям, взыскующим правды: они обретут то, к чему стремится их душа. А в заповеди об изгнанных за правду Он предупреждает нас об опасностях, подстерегающих человека на этом пути. Ибо жизнь по правде непроста и мало напоминает прогулку по ухоженному парку. Жизнь по правде — труд и испытание, сопряженные с риском, потому что в мире, где мы живем, слишком много лжи. Рассуждая о происхождении зла, мы говорили, что диавол есть персонифицированное зло, или, по Слову Божию, лжец и отец лжи. Он активно действует в нашем мире, распространяя ложь повсюду.

“Ложь — гнусное бесчестие человека”, — говорит святитель Иоанн Златоуст. Велики успехи лжи. Она пронизывает нашу общественную жизнь, становится средством достижения власти, разлагает семейные отношения, лишает человека внутренней целостности, ибо умножающий неправду раздваивается в себе.

Если посмотреть вокруг, то прежде всего бросается в глаза, сколь широко распространена неправда. Создается впечатление ее динамического возрастания, увеличения количества зла и умножения его позиций, в том числе и в общественной жизни. Примеров этому не счесть.

Многие еще помнят кампании по борьбе с так называемыми приписками в советской экономике. Приписки действительно были бичом и постоянной приметой хозяйственной жизни тех лет: объем производства, не выполненный работником, предприятием, районом или областью, показывался в документах как выполненный, и это приводило к дисбалансу экономической системы страны, нанося значительный ущерб всему обществу. В 90‑х годах минувшего века стремление обогатиться неправедными средствами возросло во много крат, обернувшись хищническим разграблением национальных богатств, стяжанием личного капитала немногими за счет общенародного достояния, созидавшегося тяжким трудом нескольких поколений. На наших глазах малое и худо-бедно контролируемое зло возросло, превратившись в угрозу национальной безопасности страны и ее будущему.

Еще во времена моего детства случаи обвешивания или обсчета покупателя в магазине неизменно вызывали всеобщее негодование. Нынешние способы обогащения бесконечно умножились и изощрились в сравнении со временами примитивного обвешивания и обсчета.

Нечто подобное происходит и в других странах. В европейских городах, где еще 30–40 лет назад многие люди не закрывали на замки свои жилища, во много раз увеличилась преступность, включая экономическую. Что же касается мира политики, то хорошо известно, с какой легкостью раздают здесь предвыборные обещания. Однако нередко обещания так и остаются обещаниями. В мире, где мы живем, ложь – не экзотика, не редкостный случай, но широко распространенное средство достижения материального благополучия или власти. Но что происходит с человеком, который отказывается жить по закону лжи и бросает ей вызов? Ложь использует все подвластные ей средства, чтобы отомстить непокорному. Однако из этого вовсе не следует, что сегодня не осталось людей, которые не желают жить по лжи. Такие люди, слава Богу, есть.

Мне приходится встречаться с учеными, конструкторами, инженерами, военнослужащими, рабочими заводов и фабрик, с сельскими тружениками. Многие из них, несмотря ни на что, продолжают жить по правде. В середине 90‑х годов мне пришлось выступать в Московском университете и встречаться с учеными мирового класса – математиками, механиками, физиками. Глядя на их одежду и внешний вид, не свидетельствовавший о благополучии и процветании, я думал: “Что удерживает этих блестящих ученых на их скромных зарплатах? Почему не разъехались они, подобно иным своим коллегам, по благоденствующим странам, где их ожидали бы заслуженный почет и вполне комфортабельное существование?” Когда я спросил об этом, один из профессоров сравнил себя и своих товарищей с часовыми, остающимися на страже отечественной науки. И в самом деле, истинные поборники правды, патриоты и подвижники науки, эти люди сохраняли верность ее идеалам, своему исследовательскому и человеческому долгу, несмотря на отсутствие в то время государственного признания и поддержки со стороны власть имущих.

Великим утешением и опорой для нас является памятование о том, что человек, живущий по правде, в конечном счете всегда побеждает. Побеждает уже потому, что правда сильнее лжи. Это убеждение живет в мудрости нашего народа: “Делай не ложью — все выйдет по-Божьи”, “Все минется — одна правда останется”, “Не в силе Бог, а в правде”… Случается, однако, что отдельный человек не доживает до момента торжества правды, ибо 70–80 лет жизни – лишь миг перед лицом вечности. Однако правда торжествует всегда. И если не в этой жизни, то в жизни вечной человек, живший по правде, увидит ее торжество. Поэтому и говорит Господь:“Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное”.

И даже если награда человеку, принесшему себя в жертву правде, не успевает найти его здесь, то воздаяние праведнику непременно будет ожидать его в жизни вечной.

Борьба за правду есть то, к чему призваны в этом мире христиане. Однако, борясь за правду, нужно не только стремиться к ее торжеству, но и быть при этом чрезвычайно чувствительным к вопросу о цене победы, ибо не все средства для христианина допустимы. В противном случае борьба за правду способна выродиться в обыкновенную свару или интригу. Нередко случается, что люди начинают с отстаивания великих идеалов и с борьбы за правое дело, а заканчивают расталкиванием ближних локтями в битве за место под солнцем или духовным деспотизмом.

Какие же средства непозволительны в борьбе за правду? Невозможно утверждение истины посредством злобы и ненависти. Тот, кто выступает за правду, не может питать низкие чувства в отношении своих противников. Ибо сильнейшим нашим оружием в утверждении правды является она сама: правда одновременно есть и цель, и средство борьбы. На бой за правду выходят с открытым забралом и с открытым сердцем, в котором нет ненависти. Это, однако, не означает, что человеку не на что опереться в борьбе за правду.

Святые отцы научают нас, что помощниками в этом трудном делании являются терпение и мужество. Терпение восполняет нехватку наших слабых сил, дарует способность превозмогать скорбь и трудности. Так внутренней силой терпения одолевается внешний враг. Мужество же необходимо нам потому, что ложь всегда пытается запугать человека, прибегает к коварным и низменным средствам, силится сломить дух своего противника, перенести поле битвы с открытого места в тесное и темное. И потому борьба за правду всегда вдохновляема мужеством и поддерживаема терпением.

Господь не призывает нас быть пассивными созерцателями зла и неправды. Он благословляет нас выступить на стороне поборников истины и справедливости, с тем, однако, чтобы мы при этом всегда памятовали о необходимости сохранять чистоту души, оберегать наше христианское достоинство и не марать свои ризы грязью лжи и зла.

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах…

Эта последняя Заповедь Блаженств звучит особенно драматично, ибо она о тех, кто принимает мученический венец за исповедание Христа Спасителя. Почему же почитались опасными ученики Иисуса и почему необходимо было гнать и злословить тех, кто нес в мир слово любви? Вопрос далеко не праздный, ибо ответ на него поможет понять, пожалуй, один из главных конфликтов истории.

Дело в том, что правда Божия была явлена исключительно и абсолютно именно в личности Иисуса Христа. Эта правда не есть ни теория, ни умозаключение, ни отвлеченная идея, но самая возвышенная и прекрасная реальность, нашедшая яркое выражение в исторической личности Иисуса из Назарета. И поэтому враги правды Божией вполне отдавали себе отчет в том, что без борьбы со Христом и Его последователями невозможно победить Его правду. Свою задачу они видели в том, чтобы помрачить блистающий святостью и красотой образ Спасителя, если уж невозможно истребить и изгладить его совсем.

Это борение со Христом началось еще при жизни Господа. “Никакой Он не Мессия, – вещали тогдашние правители и учители иудейские, – а просто обманщик из Назарета, сын плотника”. “Вовсе Он не воскрес, – твердили они же, узнав о великом чуде. – Это ученики похитили Его тело”. Нечто подобное утверждали и правители Римской империи, называвшие христианство “гадким суеверием” и обрушивавшие на него как на общественно и политически опасное явление всю мощь государственного репрессивного аппарата.

Поразительно, но борьба со Спасителем и провозглашенным Им учением объявляется с момента возникновения христианства, с провозглашения Христом Заповедей Блаженств. Во второй половине I века эта борьба обретает форму жесточайших гонений. Начавшись при римском императоре Нероне, они продолжались более 250 лет. Ныне ежедневно Святая Церковь воспоминает по нескольку мучеников, страстотерпцев и исповедников, имена которых навеки запечатлены на ее скрижалях. Сонмы мучеников засвидетельствовали верность Христу своей жизнью и смертью. И о каждом из них можно поведать историю, полную драматизма. Остановимся на истории лишь одной семьи.

Имена Вера, Надежда, Любовь и София носят многие женщины России. Святая мученица София родилась в Италии, была вдовою и имела трех дочерей: двенадцатилетнюю Веру, десятилетнюю Надежду и девятилетнюю Любовь. Все они веровали во Христа и открыто несли Его слово людям. Некто по имени Антиох, правитель той провинции, где они жили, донес римскому императору об этой христианской семье. Их вызвали в Рим, где подвергли допросу, а затем и истязаниям. Существуют свидетельства о чудовищных пытках, которые довелось претерпеть этим маленьким девочкам. Обнаженными их положили на раскаленную металлическую решетку и поливали кипящей смолою, заставляя отречься от Христа и поклониться языческой богине Артемиде. Многого не требовалось: принести цветы к подножию ее статуи или же воскурить перед нею фимиам. Но девочки отказались, видя в этом предательство своей веры во Христа. С особенной жестокостью истязали Любовь: сильные воины привязали ее к колесу и избивали палками до тех пор, пока тело девочки не превратилось в кровавое месиво. Матери же юных мучениц была уготована особая пытка: Софию заставляли смотреть на страдания ее дочерей. Затем девочек обезглавили, а спустя три дня на их могиле скончалась от горя и София.

В этой истории поражает, в частности, фанатическая ненависть и нечеловеческая злоба, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме как диавольским внушением. Ибо в Римской империи дозволялось исповедание любых религиозных культов, но война на уничтожение была объявлена только христианству. Поражает и другое: как маленьким девочкам достало мужества вынести эти невообразимые муки, и сотая доля которых превосходит все, что способен был бы вытерпеть даже взрослый мужчина. Запаса человеческих сил на это хватить не могло. Но духовный, религиозный опыт этих детей оказался столь богат, столь велико было счастье и радостна полнота жизни, обретенные ими через свою веру, что разделить юных мучениц со Христом не могли ни раскаленные решетки, ни кипящая смола. И Господь укреплял эти чистые души в их исповедании Истины и противостоянии злу.

Древний церковный писатель Тертуллиан говорил: “Кровь мучеников – семя христианства”. И это действительно так, потому что мучения и преследования, которым подвергались последователи Иисуса Христа, становились неложным свидетельством истинной веры и таким образом способствовали распространению христианства, так что даже сами гонители нередко бывали обращаемы ко Спасителю силою духа тех, кого они истязали.

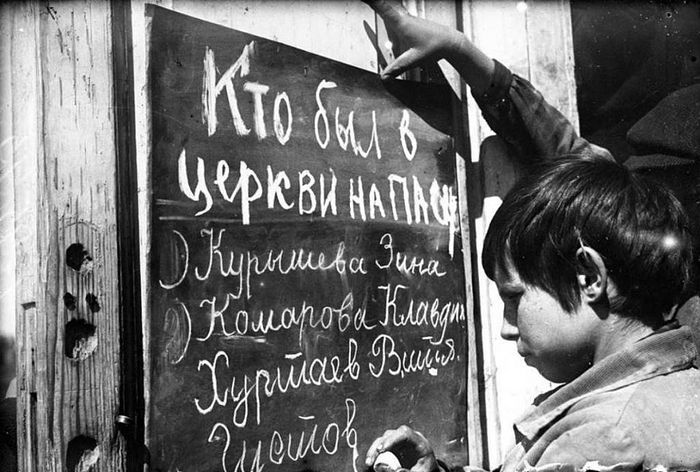

Гонения на христианство закончились в начале IV века, но в широком смысле слова не прекращались никогда. Быть христианином, открыто жить в соответствии со своими убеждениями почти всегда означало плыть против течения, принимать удары со стороны тех, для кого христианство оставалось словом, далеким от их жизни Но, наверное, ХХ век стал самым страшным периодом гонений на христиан за всю историю. В послереволюционные годы изощренным пыткам и мучениям подвергались наши соотечественники – епископы, священники, монахи, бесчисленное множество верующих. Народ Божий был истребляем только за то, что веровал во Христа Спасителя. Но, словно безотчетно чувствуя неправедность творимого ими, преследователи христиан старались представить дело так, будто они травят верующих не за их религиозные убеждения, а за политические прегрешения перед властью. Широко использовался также такой грязный прием, как шельмование и дискредитация верующих в глазах общества, что, например, не раз проделывалось в процессе изъятия церковных ценностей. В итоге почти все епископы и духовенство были расстреляны или сгинули в лагерях. На свободе осталась горсточка, воистину “малое стадо”, которому выпало на долю сберегать нашу веру в неимоверно трудных условиях.

Однако ныне находятся некоторые “исследователи истории”, которые цинично вопрошают: “А почему эти немногие уцелели? Как посмели они остаться в живых, когда другие были уничтожены?” И тут же отвечают себе: “Если их пощадили, то не иначе как потому, что у них были особые отношения с властями”. Духовными отцами и предтечами этих ложномудрствующих “историков” были как раз те, кто занимался физическим истреблением цвета русского Православия. Ибо нынешние враги Церкви Христовой хотят довершить дело тогдашних гонителей и расстрелять нашу память о выживших в страшные годы репрессий и донесших до нас красоту православной веры.

Заплатившие жизнью своей за верность Христу и Его Церкви были мучениками, а пронесшие эту веру через все испытания и искушения и оставшиеся в живых стали исповедниками. Трудно даже вообразить себе, что сталось бы с нашим Отечеством, если бы исповедники 20‑х, 30‑х и последующих годов не соблюли православную веру в нашем народе! Последствия этого были бы катастрофичны для нашего национального, духовного и религиозно-культурного самосознания. Опустошенные, изверившиеся люди, утратившие Бога и духовный иммунитет, стали бы сегодня легкой добычей лжеучителей и псевдомиссионеров, слетевшихся на нашу землю со всех концов света. И потому ныне в знак признательности и благодарности мы склоняем головы как перед памятью тех, кто остался верен Христу даже до смерти, так и перед исповедническими трудами тех, кто сберег и через десятилетия неслыханных гонений пронес искру Православной веры. Ныне искра, возгоревшись в пламень, согревает и вдохновляет наш православный народ, укрепляет его в борьбе с грехом и ложью, помогает преодолевать соблазны лжеучений и давать отпор тем, кто стремится оторвать его от родной почвы.

Далеко не случайно то, что завершающая из свода Заповедей Блаженств посвящена гонимым за Христа. Ибо принимая христианское учение и сверяя с ним свою жизнь, мы занимаем совершенно определенную позицию в ключевом конфликте всех времен – борьбе Бога с диаволом, сил добра с силами зла. А ратоборство с князем тьмы, со злым началом и могущественной ложью, равно как и исповедание Истины Христовой, – дело вовсе не безопасное. Ибо зло не безразлично к миру и человеку, не нейтрально: оно подкарауливает и уязвляет тех, кто бросает ему вызов.

Заповедь о гонимых за Христа отличается от всех остальных. Сравним ее с предшествующей: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное”.

То есть блажен тот, кто пострадал за правду: воздаяние ему уготовано на Небесах. Заповедь же о претерпевших ради Христа звучит иначе: “Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня”.

То есть блаженны не в жизни будущей, но уже в тот самый момент, когда претерпеваются гонения за Христа. Но тогда почему блаженны? Да потому, что именно в момент наибольшего напряжения человеческих сил в стоянии за правду Божию открывается полнота этой правды. Не случайно Вера, Надежда и Любовь остались верны Христу даже в муках. Потому что в момент исповедничества, в страшный миг испытаний с ними пребывал Сам Господь.

Если мы принимаем Заповеди Блаженств, то мы принимаем Самого Христа. А это значит, что нашим высшим законом и нашей высшей правдой является нравственный идеал христианства, за который мы должны быть готовы пострадать, обретая и в этом идеале, и в его исповедании полноту жизни.