что значит специалист подобен флюсу

20 афоризмов Козьмы Пруткова

Если хочешь быть счастливым, будь им

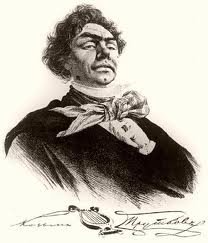

Острослов и обличитель: во второй половине XIX века Козьма Прутков не давал покоя чиновникам, борцам за энтропию и литературным эпигонам.

Он ли? Нет конечно. Под литературной маской Козьмы Петровича скрывался коллектив известных авторов: братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы, Алексей Толстой и штабс-капитан Александр Аммосов. Они-то и писали во многие журналы, среди которых «Современник» и «Искра», разные поклепы на современное общество.

Среди наследия Козьмы Пруткова стихотворения, басни, пьесы и рассказы. Цитаты из этих произведений уже давно стали афоризмами, а некоторые уже считаются пословицами. Мы подобрали 20 таких цитат.

Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною ещё большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы ещё меньшая.

Влюблённый в одну особу страстно — терпит другую токмо по расчёту.

Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине.

Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти.

Пища столь же необходима для здоровья, сколь необходимо приличное обращение человеку образованному.

Прежде чем познакомишься с человеком, узнай: приятно ли его знакомство другим?

Не робей перед врагом: лютейший враг человека — он сам.

Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза.

Если хочешь быть счастливым, будь им.

Человек ведёт переписку со всем земным шаром, а через печать сносится даже с отдалённым потомством.

Чувствительный человек подобен сосульке; пригрей его, он растает.

Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння.

В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует купол.

Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия.

Пороки входят в состав добродетели, как ядовитые снадобья в состав целебных средств.

Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от неё засоряется.

Вещи бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого.

Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.

Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок.

Подобен ли специалист флюсу?

Известное утверждение Козьмы Пруткова о том, что «специалист подобен флюсу: полнота его одностороння», опровергается жизнью. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть со вниманием биографии крупных деятелей в различных областях творчества. Известны актерский талант Гоголя, музыкальный талант Грибоедова, живописный талант Шевченко. Список можно длить бесконечно. И это только в сфере искусств. А в науке?

Мы переиздали в серии «О чем умолчали учебники» интереснейшую книгу российского ученого-химика Ильи Леенсона «Удивительная химия». С некоторыми примечательными аспектами этой науки мы вас еще познакомим, а сегодня под катом — заключительная глава книги о роли музыки в жизни химиков.

Это, и правда, удивительно, граждане, как тесно переплетены порой «алгебра с гармонией»!

Ну а как обстоит дело с химиками с точки зрения их музыкальных дарований? Всем известен пример Бородина, сочинившего оперу «Князь Игорь», симфонии, струнные квартеты. Доктор медицины, а позднее – профессор химии Александр Порфирьевич Бородин (1833 1887) с детства страстно увлекался в равной степени музыкой и химией, и эту страсть он пронес через всю жизнь. Великий русский химик Николай Николаевич Зинин (1812–1880), у которого делал свои первые шаги в химии Бородин, не одобрял его увлечения музыкой.

«Поменьше занимайтесь романсами, – говорил он будущему замечательному композитору, определившему целое направление в русской симфонической музыке. – На вас я возлагаю все свои надежды. А вы все думаете о музыке и двух зайцах».

Примером А. П. Бородина далеко не исчерпывается «взаимосвязь» музыки и химии. Беззаветно любил музыку ближайший друг Бородина с молодых лет Дмитрий Иванович Менделеев. По его словам, музыка всегда глубоко и сильно возбуждала его чувства. Недаром великий знаток музыки – Владимир Васильевич Стасов называл Менделеева «музыкальной натурой». А ученик Дмитрия Ивановича и его сотрудник в течение многих лет физик Борис Петрович Вейнберг оставил такое необычное воспоминание о лекциях Менделеева, которые он посещал в юности: «Будь я музыкантом, я, думается, мог бы положить лекции Менделеева на музыку. »

Все студенты-химики изучают перегруппировку Арбузова – эта реакция стала универсальным методом синтеза фосфорорганических соединений. Менее известны музыкальные дарования выдающегося ученого, одного из основателей химии фосфорорганических соединений академика А. Е. Арбузова (1877–1968). По воспоминаниям современников, Александр Ерминингельдович был натурой кипучей и многогранной, знатоком и тонким ценителем искусства. А первое место среди искусств занимала в жизни Арбузова музыка. Он увлекся ею еще в детстве, и эту любовь пронес через всю свою долгую жизнь. Он был прекрасным скрипачом и неоднократно давал сольные концерты, работал концертмейстером Дома ученых в Казани.

«Химики-музыканты» были, конечно, не только в России. Большими музыкальными способностями обладал знаменитый немецкий физикохимик Вильгельм Оствальд. По вечерам он любил играть на скрипке или же на рояле – в четыре руки вместе со своей женой. Был он и отличным виолончелистом и играл в оркестре города Дерпта (ныне Тарту), которым дирижировал. профессор физики Артур Эт тинген. Игрой на фортепиано в четыре руки очаровал свою будущую жену Анри Сент-Клер Девилль, известный французский химик, изготовивший в 1872 году из сплава платины с иридием международные эталоны метра и килограмма, разработавший технологический способ получения алюминия и магния, открывший явление термической диссоциации веществ, сделавший ряд других важных открытий. А ведь в молодости он долго колебался, выбирая между естественными науками и музыкой, первые уроки которой он получил от матери. И лишь пример любимого старшего брата Шарля, будущего геолога, академика, решил дело в пользу химии.

Чехословацкий химик Эмиль Воточек (1872–1950), основные работы которого посвящены исследованиям сахаров, был одновременно автором многих музыкальных пьес. Шведский биохимик Аксель Хуго Теорелль (1903–1982), получивший в 1955 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за работы в области химии ферментов и механизма их действия, был не только хорошим виолончелистом, но и руководителем Стокгольмского филармонического общества. Еще один лауреат Нобелевской премии по химии, американец Уильям Нанн Липскомб (он получил ее в 1976 году за исследование структуры бороводородов и природы химических связей в них) играл на кларнете в симфоническом оркестре города Миннеаполиса. Такие примеры при желании можно продолжить. Но разве есть какая-либо связь между музыкальными увлечениями химиков и их основной профессией?

Многие открытия, в том числе и в области химии, часто совершаются как бы случайно: вдруг происходит нечто вроде «озарения» и долго мучившая ученого проблема вдруг получает свое разрешение. Как правило, этому предшествует длительная и кропотливая работа, факты постепенно накапливаются в подсознании и ждут лишь толчка, чтобы сформироваться в стройную логическую систему. Иногда это происходит даже во сне (вспомним знаменитые «вещие» сны Кекуле и Менделеева). Но такой толчок может дать и музыка, которая для ее ценителя и почитателя является сильнейшим эмоциональным фактором.

Вот какая история произошла с американским физикохимиком Казимиром Фаянсом (1887–1975), внесшим значительный вклад в развитие учения о взаимодействиионов с растворителем в растворах. Фаянс известен также как автор так называемого правила сдвига, или закона радиоактивного смещения. Он сделал это открытие, будучи молодым доцентом Высшей технической школы в городе Карлсруэ. Как вспоминает сам Фаянс, основная идея этого закона пришла к нему 23 ноября 1912 года в тот момент, когда он слушал оперу Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Пять месяцев спустя Фаянсу удалось решить еще одну научную проблему: он нашел взаимосвязь между стабильностью и атомной массой изотопов радиоактивного элемента. Поразительно, но решение этой проблемы также пришло к нему в концертном зале, на этот раз – во время исполнения комической оперы «Царь и плотник, или Два Петра». Когда спустя много лет Фаянс, ставший к тому времени профессором физической химии в Мюнхене, рассказал об этих случаях своему коллеге, известному физику-теоретику Арнольду Зоммерфельду (1868–1951), который тоже был страстным почитателем музыки, тот сказал, что первая из обнаруженных Фаянсом закономерностей имеет для науки гораздо большее значение, чем вторая. И это не удивительно, на полном серьезе продолжал Зоммерфельд, поскольку достоинства оперы «Царь и плотник» (она написана почти забытым сейчас немецким композитором первой половины XIX века Густавом Лорцигом) не идут ни в какое сравнение с выдающимся произведением Рихарда Вагнера. И уж совсем забавный случай произошел в доме того же Фаянса (он тогда еще жил в Германии), когда к нему зашел полицейский чиновник, чтобы выяснить какое-то дело. Среди прочих был задан вопросо профессии, на что Фаянс ответил: «Профессор физической химии». Полицейский записал все сведения, а потом прочитал вслух: «Профессор музыкальной химии»! (Следует сказать, что по-немецки Professor der physikalische Chemie и Professor der musikalische Chemie действительно звучат похоже; кстати, сам Фаянс считал, что полицейский сделал не такую уж большую ошибку. )

Музыкальные мотивы можно проследить и в деятельности других химиков. В 1864 году английский химик Джон Ньюлендс (1837–1898), расположив все известные тогда элементы вертикальными столбцами по 7 элементов в столбце, обнаружил закономерность, которую назвал «законом октав»: близкие по свойствам элементы, как и близкие по звучанию ноты в музыкальной октаве, можно было обнаружить через каждые 7 элементов. «Восьмой элемент, начиная с данного, – писал Ньюлендс, – является как бы повторением первого, подобно восьмой ноте октавы в музыке». Вряд ли музыкальная аналогия была у Ньюлендса случайной, если учесть его итальянское происхождение по материнской линии.

На памятной монете Госбанка России (1993)

слева от портретаА. П. Бородина

выгравированы химические приборы,

которые он использовал в своих опытах,

а справа – первый такт одного

из его музыкальных про изведений

Что значит специалист подобен флюсу

Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння. (Козьма Прутков). И пусть это всего лишь афоризм, но именно такое высказывание как нельзя лучше отражает ситуацию, сложившуюся в современной медицине. Узкая специализация, которую приобретают врачи для лечения болезней одной какой-то системы или для решения какой-то одной узкой задачи, напрочь отвергает саму суть клинического мышления и отношения к организму человека, как к единому целому. Попытка возрождения семейной медицины, обучение врачей общей практики и возложение на них ответственности за состояние здоровья человека не приносит планируемых замечательных результатов. Это происходит по причине утраты школы преподавания медицины, базирующейся на общих реакциях организма. В погоне за технологическими частностями, новыми медикаментами, инновациями, микромолекулами и нанообъектами, мало кто из практикующих врачей видит цельную картину всего происходящего с организмом человека-пациента.

Теория функциональных систем П.К. Анохина, теория стресса и дистресса Г. Селье, адаптационные реакции организма, изучаемые Ф.З. Меерсоном и сподвижниками, как будто бы посчитались изученными целиком и полностью и ныне оставлены за ненадобностью. Такие неспецифические реакции как стресс, лихорадка, воспаление, боль прочно вошли в список ненужных и вредных для современного человека. Симптоматическое лечение и масса новых и новейших медикаментов подавляют эти неспецифические, не смотря на то, что становление их в эволюционном плане проходило не одну сотню веков.

Повышение температуры до 38 градусов у современного человека вызывает панику и безусловный рефлекс приема антипиретиков без осмотра врача и его назначений. Пугает и то, что и сами врачи паникуют при повышении температуры и принимают массу лекарств не распознав в ней друга, а не врага. Полная неграмотность большинства населения, засилие фармакологической рекламы и аптек, обилие информации в СМИ по различным парамедицинским темам приводят к бесконтрольному и безграмотному отношению к своему здоровью. Общество потребления навязывает современному человеку псевдомедицинские штампы мышления, которые, в конечном итоге, приводят к ослаблению здоровья конкретного пациента-потребителя и нации в целом. Все программы о сохранении здоровья здорового человека, которых насчитывается по данным 2003 года всего-то 3 % населения РФ, на практике остаются, хоть и красивыми, но лишь лозунгами.

Самое страшное то, что когда обыватель, почувствовав некий недуг, всё таки пробивается на приём к врачу, сам эскулап, обработанный с одной стороны медпредставителями фармкомпаний, с другой стороны – со всех сторон зарегламентированный МЭСами, но самое главное, не имеющий своего собственного представления о единстве всех процессов в организме, также назначает симптоматическое лечение и подрубает под корень все неспецифические механизмы защиты.

Между тем, не смотря на мощнейшее развитие медицинских технологий, в том числе и диагностических, на бурный рост фарминдустрии люди болеют всё больше и больше. Проведённый анализ ситуации показывает, что резко и значительно помолодели заболевания сердечно-сосудистой системы и рак, несмотря на успехи фармпромышленности остаются распространенными инфекционные заболевания, в том числе и туберкулез, высок процент хронических заболеваний у лиц трудоспособного возраста (75 % по данным на 2003 год в РФ). Такое печальное положение вещей не всегда видно молодым врачам, опыт работы которых в силу молодого возраста еще не так велик. Но врачи со стажем, еще обученные по образу и подобию «советского» врача, который умел не только выписывать лекарства, но и клинически мыслить и даже сострадать своему пациенту, видят всю картину воочию.

Самолечение, недостаточная диагностика, как и гипердиагностика, необоснованное назначение и применение антибиотиков приводят к резкому снижению защитных сил организма человека, стертым и атипичным формам болезней, хронизации самых, казалось бы, простых заболеваний, и, как следствие, подрыву здоровья нации в целом.

Организм, как единое целое, не прощает обращения с ним как с неразумным механизмом. Нет такого органа или системы органов, сбой в которой бы не отразился на состоянии человека в общем, на состоянии его адаптационных механизмов.

В норме здоровый человек адекватно реагирует на все происходящие с ним ситуации. Эволюцией выработаны механизмы защиты организма, которые срабатывают в любой аварийной или критической ситуации. Эти механизмы защиты неспецефичны. Это означает, что при воздействии разных раздражителей организм будет реагировать на них однотипно.

Ошибочно полагать, что неспецефические механизмы защиты и есть иммунитет и иммунные реакции. Иммунитет есть лишь часть большой структуры, которая защищает организм в определенных ситуациях.

Сложность понимания всех этих процессов заключается еще и в том, что современная наука и медицина привыкли опираться на материальные структуры, так сказать на анатомию. Деление организма на органы и системы органов и привело к тому, что одного и того же человека могут лечить несколько специалистов (например: кардиолог, пульмонолог, ЛОР – врач, гинеколог и т.д.) одновременно. При этом каждый из этих специалистов сделает свои назначения, и вряд ли будет учитывать назначения своих коллег. В результате пациент остается наедине с кучей мнений, направлений и рецептов; принимает огромное количество лекарств, но почему-то, все никак не исцеляется. Напротив, такой подход уводит пациента от выздоровления к хронизации заболеваний. А в медицине это называется – ремиссия. Как правило, ремиссия, полученная такой ценой, продолжается недолго, и через небольшой промежуток времени человек заболевает вновь. В такой ситуации врачи обычно ссылаются на то, что процесс-то ведь хронический (или на возраст пациента – «что вы хотели в вашем-то возрасте!»).

Оттолкнувшись от анатомии, как от базы, можно увидеть, что деление целого организма на органы и системы органов произошло на основании тех функций, которые эти органы выполняют. Это деление очень условно, но оно прижилось. Например, печень отнесена к органам пищеварительной системы, но с тем же успехом она считается и органом кроветворения, работает как железа внутренней секреции, иммунной системы и мн.др.

Тем не менее, на вивисекции можно увидеть отдельные органы и структурные образования, но нельзя увидеть их функции. И уж тем более невозможно понять и определить взаимодействие функций разных органов. Методами функциональной диагностики ещу возможно зафиксировать некоторые функции некоторых органов и систем (например ЭКГ, ЭЭГ и пр.). Но выявить то, как все эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы в данный момент времени возможно, если только подняться с органного и системного уровня на организменный и выше. Только на уровне всего организма видна общая картина происходящего с ним. Учитывая и оценивая работу каждой субъеденицы, каждой клетки, каждого органа и каждой системы органов, можно приблизиться к понимаю того, что происходит в организме в данный момент. Это и есть врачебное искусство, воспеваемое с древности. Представление о совокупной работе всего организма и есть суть адаптационных реакций. Поддержание приспособительных реакций на удовлетворительном уровне в организме человека и есть приоритетная задача медицины.

«Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя»

полнота его односторонняя»

101-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов

«Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова.

Наверняка Вам известно имя такой литературной маски, как

Козьма Петрович Прутков. Под этим именем в журнале «Современник» и «Искра» выступали поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы, Александр Амосов.

Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и самый его образ высмеивали умственный застой, политическую «благонамеренность», пародировали литературное эпигонство.

Почему я вспомнила это имя, спросите Вы? А потому что вспомнила его выражение, с которого и начала эту статью. Оно в своё время высмеивало односторонность, ограниченность, однобокость специалиста. Сегодня, в век огромного потока информации, это выражение получило несколько другой смысл.

Если посмотреть на лидеров в области сетевого маркетинга или инфомаркетинга, ведущих свою активную деятельность в Интернет, то можно отметить, что каждый из них обладая высоким профессионализмом в своей теме, всё же только в одной-двух областях является специалистом, или как сегодня принято говорить – экспертом.

Не так давно я слушала вебинар, вводный в коучинг StartUp Club Артёма Нестеренко, на котором он говорил именно о том, что необходимо выбрать для себя узкую нишу в своей теме и именно в этой нише развиваться.

В помощь тех, кто присутствовал на вебинаре, были названы 4 темы. Это «Здоровье и фитнес», «Мужчина и женщина», «Бизнес и деньги» и «Личностный рост». В этих четырёх темах названы двадцать ниш.

Для меня из этих 20-ти ниш созвучными оказались десять. Как неоднократно повторил

А. Нестеренко, выбрать нужно было одну. Только изучив эту нишу до уровня экспертности и монетизировав её, он рекомендовал переходить к другой, если есть к ней также глубокий интерес. Я всё же выбрала две, которые решила объединить в одну.

Меня всегда волновала ниша тайм-менеджмента, и люди, владеющие этим искусством, казались мне всегда очень необычными, осознанными и успешными. Если посмотреть последние статьи в блоге или посты на моих страничках в социальных сетях, то можно увидеть многократное цитирование Брайана Трейси, книгу которого «Тайм-менеджмент по Брайану Трейси», я не просто читала, а штудировала и обозначила для себя выработку целого ряда новых привычек.

Судьба таких книг – стать настольной и быть многократно перечитанной.

Именно эту нишу я выбрала из темы «Личностного роста», а также нишу «Сетевой маркетинг» из темы «Бизнес и деньги».

Моя ниша, в работе над которой я сосредоточусь в ближайшие 2 месяца звучит так:

«Тайм-менеджмент в сетевом маркетинге».

Если Вам эта тема также интересна, то следите за тем контентом, который будет выходить на блоге в ближайшие 2 месяца. Именно столько будет проходить коучинг StartUp Club Артёма НЕСТЕРЕНКО, в котором я решила принять участие.

Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя

Не секрет, что выпускникам факультетов журналистики трудоустроиться сегодня не очень просто. При этом зачастую СМИ берут на работу людей, не имеющих соответствующегодиплома. Причин, по которым так происходит, много. Своим мнением на этот счет с SPbSJ.ru поделился продюсер телеканала 78 Сергей Иванов.

«Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя.» – этот афоризм Козьмы Пруткова, мне кажется, точнее точного отражает главную причину. Работа в современной редакции любого новостного издания требует больше, чем может дать специалист, выпускник соответствующего факультета: необходимо быть либо многоножкой, либо осьминогом, решая на высокой скорости сразу множество разных задач. Стремительное развитие небольших интернет-СМИ, телеграм-каналов и социальных сетей вынуждает редакции крупных изданий пускаться в настоящую гонку за информацией. Некогда писать интересные тексты, умело играть словом и так далее. В век информационных технологий, когда у каждого есть мобильный телефон с камерой и интернетом, большую часть того, что можно было бы написать, расскажет видео, снятое очевидцем.

Для новостных редакций, конечно же, огромное значение имеют источники оперативной информации. Их поиском занимаются продюсеры, но ни один институт не может выпустить дипломированного продюсера, отвечающего требованиям работодателя.

Требования любой новостной редакции – скорость получения информации, ее достоверность и как можно большее количество подробностей. Новостей, безусловно, много, но происшествия и криминал это то, ради чего редакция готова брать в штат скорее не выпускника журфака, а бывшего сотрудника милиции или иной правоохранительной структуры. Человеку, не имеющему отношения к правоохранительным органам, гораздо труднее будет войти в доверие и получать информацию из конфиденциальных источников. Необходимо быть «своим».

Новостные сообщества в социальных сетях и телеграм-каналы сегодня работают уверенно на опережение. Фотографии, видео и информация о том или ином событии, как правило, появляются у них раньше, чем ее успевают отработать редакции официальных СМИ. Это тоже снижает востребованность специалистов, так как ведение сообществ в социальных сетях не требует какой-то специальной подготовки, никем не оплачивается и делается на простом энтузиазме воодушевленных граждан. Нельзя прийти к администратору группы или автору телеграм-канала с заявлением о трудоустройстве. Люди, которые ведут подобные проекты, сами, как правило, ищут какого-то роста или перспектив развития. Возможно, конечно, какие-то популярные сообщества и смогут в скором времени зарегистрироваться как СМИ, но вряд ли они будут иметь должное финансирование и объявлять о свободных вакансиях.

Какой-либо официальной государственной политики в области СМИ в России нет. Нет и отрасли промышленности, если, конечно, результат журналистского труда можно назвать своего рода продуктом производства. Хорошо это или плохо, сказать однозначно нельзя. С одной стороны, журналистика может быть объективна и независима, с другой стороны – нет госзаказа на дипломированных специалистов, которые могли бы трудиться в своей сфере и профессионально освещать необходимые заказчику темы. Найдут ли выпускники факультетов журналистики работу по специальности после окончания института, это большой вопрос. Конечно же, во многих предприятиях и разного рода компаниях есть пресс-службы, но нет посредника, ответственного за трудоустройство в лице государства.