что значит жить по евангелию

Как не только читать Евангелие, но и жить по-евангельски

(На примере чтения и разумения Ин. 17)

Золотые слова сказал философ Поварнин про книги, которые вдохновляют. Будет полезно из такой книги выписать самые сильнодействующие места, перечитывать и черпать вдохновение. После каждого чтения – подумать, как полученные нами из книги импульсы применить к жизни. И как можно скорее превращать их в наши действия. Тогда образуется очень ценный навык. В противном случае встреча с вдохновляющей книгой обернется пустой мечтательностью. Золотые слова!

Новый Завет способен дать человеку гораздо больше, чем любой супергениальный текст. Надо только правильно его читать

Эти золотые слова относятся к книгам гениальных писателей. А что с Книгой книг? Новый Завет способен дать человеку гораздо больше, чем любой супергениальный текст. Надо только правильно его читать. Опираясь на вековой опыт Церкви, святитель Феофан Затворник советовал читать Новый Завет так:

Кто пробовал подобным способом читать Новый Завет, тот знает, что Бог такое отношение к Библии благословляет. Помогает понимать, вдохновляет, дает силы жить по Писанию. Бог делает реальностью то, что казалось невозможным. Его Слово – живое и действенное всегда.

Этот способ чтения не такой сложный, как кажется. Приведем пример. Выберем отрывочек из Нового Завета. Пусть это будет 17 глава Евангелия от Иоанна. А теперь последуем советам святителя Феофана, детализируя его советы, когда потребуется.

1.

Господи, просвети мой ум, помоги впитать Твое животворное Слово!

Услыши и помилуй!

Можно помолиться словами святителя Игнатия:

«Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) словами Божественного Евангелия, читаемыми во спасение. Попали, Господи, терние всех наших согрешений, и да вселится в нас благодать Твоя, очищающая, освящающая всего человека, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

2.

Читаю Ин. 17.

Неторопливо, от начала и до конца главы. Нужно получить общее впечатление.

3.

Размышляю над Ин. 17, ставлю вопросы:

«Кого я встретил в этой главе Библии как читатель? Что здесь происходит и в каком контексте? Где происходит и когда?»

Мы встречаемся с Христом и Его апостолами на Тайной Вечери. Звучит Первосвященническая молитва Христа. Христос готовится к Голгофе, позорный Крест станет местом прославления Христа. 2000 лет назад в ветхозаветный Иерусалим приходит Царь-Христос. Наступает момент, когда Он, как Агнец Божий, принесет жертву. Он прольет Кровь Нового Завета, искупит грехи людей. Христос молится об апостолах, чтобы Небесный Отец сохранил их от зла, от непосильного искушения. Христос молится о других Своих учениках, о новозаветной Церкви.

Полезно спросить: Какое указание Слово Божие дало для участников библейских событий? Дело в том, что Слово Божие – это не информация к размышлению, а руководство к действию. Так это воспринимали люди библейской эпохи. Мы сейчас практически всё воспринимаем как информацию. А Слово Божие – это помощь нам, когда мы заблудились, потеряли путь и ищем его. Слово Божие указывает верный путь. Бог указывает надежную дорогу, идя рядом с теми, кто прислушался к Нему. Слово Божие – не только навигатор, указатель на пути, оно наполнено живой силой, Бог укрепляет нас на пути.

Слово Божие – это не информация к размышлению, а руководство к действию

Ин. 17 написано апостолом – участником Тайной Вечери. Апостол Иоанн в своем Евангелии пишет о том, что Христова молитва исполнилась: этот апостол выдержал испытания, остался рядом с Христом, не испугался, был на Голгофе. Христос молился, чтобы апостолы были освящены Божьей силой, то есть были достоянием Божиим, жили под покровом Всевышнего. И молитва стала реальностью.

Указание Слова Божия для первых читателей. Апостол пишет Евангелие после разрушения Иерусалима, «в изгнании», но до ссылки на остров Патмос (где ему был открыт Апокалипсис). Первые читатели Иоанна получили Евангелие, в котором 90% текста не повторяет первые три Евангелия (Мф., Мр., Лк.). Что нового узнают первые читатели из Ин. 17? Христос просит, чтобы Церковь Его была там же, где Сам Он, чтобы Церковь видела небесную славу Христа. В наше время «слава» – это известность, почет. Для первохристианской общины «слава» – это сияющая мощь, явное присутствие Бога – в Теле Христовом.

Некоторые христиане погружаются в культуру людей библейской эпохи, читая современные научные исследования по библейской истории, текстологии. К подобным исследованиям стоит относиться с осторожностью. Примерно 200 лет назад протестанты сделали модными сверхкритические работы по библеистике. Внешне эта «критика ради критики» оформлена по стандартам научного исследования, но по сути она ведет читателей в псевдонаучный тупик. Многие образованные люди это сознают, за последние 100 лет ситуация в «научной библеистике» стала оздоравливаться. Для православных христиан очевидно, что святые отцы не хуже современных исследователей были знакомы с реалиями библейской культуры. Хотя бы потому, что святые отцы по времени и месту жили ближе нас к библейским реалиям. Они жили по Библии, и это особая книга. Слово Божие впускает читателя в свое пространство. Святые отцы смотрели на Библию не извне, а изнутри.

Библейские толкования святых отцов из века в век образуют золотую цепь церковного Предания

Для святителя Афанасия Александрийского (IV в.) в словах Сына Божия: «да будут все едины: как Ты, Отче во Мне» (Ин. 17, 21) звучит указание на обожение. Святитель Иоанн Златоуст (V в.) в том, что Христос на молитве возвел очи на небо, видит указание на пользу усердной молитвы во время искушений. В толкованиях блаженного Феофилакта Болгарского (XI в.) прочитывается указание на догмат о Богочеловечестве Христа: Отец дал Сыну людей, а Сын дал людям жизнь вечную – значит, Сын – это Бог (Ин. 17, 2).

Святитель Игнатий Брянчанинов (XIX в.) отмечает, что Христос являет имя Отца (Ин. 17, 6), то есть сообщает людям совершенное познание Того, Кто превыше познания. Здесь прочитывается указание на аскетический путь к Богу: очищение от страстей → познание (сердечная молитва) → совершенство в богопознании. Праведный Иоанн Кронштадтский (XX в.) видит указание на бедствия: апостолы не от мира (Ин. 17, 14), если бы сейчас больше людей было не от мира, то не было бы явлений гнева Божия.

После этих указаний, на которых ощутима печать конкретной эпохи (IV-го и XI-го, XIX-го и XX-го вв.), можно поискать указание Слова Божия для всех времен. Такое обобщающее указание выразил святитель Иоанн Златоуст: христиане «имут радость Мою совершенную» – значит, будучи еще несовершенны, мы не смущаемся – при испытаниях Христос с нами.

Каждая эпоха имеет свои особенности, отсюда у людей возникает вопрос: Какое указание Слова Божия для нас? Жизнь стремительно меняется, и в святоотеческих текстах поздней Античности напрямую не найти тему виртуализации человеческой жизни. Но косвенная помощь от святых отцов и здесь приходит. Хотя, конечно, особенности жизни XXI столетия учитывают современные церковные авторы. Хорошо чувствовал дух нашего времени и необходимость быть христианином сейчас Митрополит Сурожский Антоний. К примеру, владыка Антоний видел указание на эсхатологический смысл первосвященнического подвига Христа. Христова победа на Голгофе – решающая, последняя и окончательная, эсхатологическая; Христово священство выше, чем священство народа Божия (Исх. 19, 4). Благодаря Христу в конце времен мы познáем так, как сами познаны (1 Кор. 13, 12).

Для поколения Митрополита Антония (1914–2003) было характерно эсхатологическое восприятие многих событий жизни. Указание для моего поколения (1973 г.) может быть и с эсхатологическим наполнением, но может быть и иным. Помню конец 1980-х, возрождение церковной жизни в полуразрушенном московском храме. На ободранные стены вешали первые иконы, священник распоряжался их размещать немного выше уровня глаз. Так лучше молиться. Думаю, это распоряжение соотносится с тем, что на молитве Господь «возвел очи горé» (Ин. 17, 1). Нашему поколению предстояло учиться смотреть на Лик Христов снизу вверх. И переучиваться: перед важными событиями в жизни не за приметами следить, а молиться.

4.

Возбудить сочувствие к тому, что понято,

довести его до сердца, полюбить его

Наконец приступим к указаниям Слова Божия лично для меня. Мы у цели всех размышлений над Библией. Мы познакомились со святоотеческими толкованиями и проповедями наших современников – это необходимая подготовка. Она хранит меня от субъективных толкований Слова Божия.

Что Бог ждет от меня? Ответить на этот вопрос непросто. Мне могут помочь духовник и окружающие люди

Теперь я готов вслушиваться в Слово Божие, обращенное ко мне. Что Бог ждет от меня? Ответить на этот вопрос непросто. Мне могут помочь духовник и окружающие меня люди, особенно родные. Надеюсь, Вы меня простите, я не буду сообщать, что именно я воспринял как указания для меня, и какие из них я считаю первоочередными для выполнения. Это всё сугубо личное, и у каждого из нас это будет свое.

Однако лучше и в этом случае дать иллюстрацию; предположим, что самое сильное действие на меня оказало толкование блаженного Феофилакта: Христос дает людям вечную жизнь – значит, Он – Бог. К тому же через неделю я должен преподавать семинаристам богословское учение о Христе. Уверен, блаженный Феофилакт вдохновит меня на этот урок.

Как мне довести толкование блаженного Феофилакта до сердца? – Вдумаемся, прочувствуем: мы получили жизнь от наших родителей, прошло время, мы выросли и сами стали родителями, подарили жизнь нашим детям. Это дар временной жизни. А Христос дает вечную жизнь. Он это прямо обещает в Евангелии много раз. На дар вечной жизни способен только вечный Бог.

И я Тебя, Господи, люблю, помоги возненавидеть все мои грехи, которые не дают мне приблизиться к Тебе. Слава и честь Господу Иисусу Христу! Он заключил Свой Завет с каждым из нас, и со мной тоже, чтобы моя жизнь стала вечной радостью. Благодарю Тебя, Господи!

Восхотеть использовать в жизни ту богооткровенную истину,

которую возлюбил

Апостолы получили от Христа залог вечной жизни, они исполнили свое предназначение, вошли в поток священной истории, в вечность. А могло быть иначе. Когда-то Соловьев написал страшные строки: «В лесу болото, в болоте мох. Родился кто-то, потом издох». Не хочу провести жизнь в болоте. Не желаю быть высокоорганизованным животным: родиться, суетиться, издохнуть навсегда. Хочу стать Божьим человеком, получить от Христа вечную жизнь и сохранить ее, – вот цель моей временной жизни.

Господи, я недостоин, но прошу – дай мне счастье познать Единого Бога, Тебя, Отче, и Сына Твоего, по благодати Духа Святого! (Ин. 17, 3) Я знаю, что это опытное познание Бога требует очищения моего сердца от греховных страстей. Помоги очиститься. И, когда Ты Сам изволишь, дай прикоснуться к истинному познанию Тебя – вечного Бога.

6.

Определить, в каких ситуациях пригодятся

понятые и возлюбленные истины из Слова Божия

В ближайшие дни я остаюсь дома. На самоизоляции активизируется страсть ленивого уныния, чревоугодия… С ними надо бороться усердно, молитвой и постом, самоотчетом, силой Божьего милосердия. Буду вести дневник приема пищи, дневник молитвы (и домашнего богослужения) – безотлагательно. За то, что получилось успешно, буду благодарить Христа, за то, что не удалось, – каяться.

Господи, помоги в борьбе за вечную жизнь приобрести навык

Господи, помоги в борьбе за вечную жизнь приобрести какой-то живой опыт, приобрести навык. Недели будет мало для хорошего навыка. Помоги, Господи, в ближайшие дни, и сподоби меня продолжать борьбу до победного конца. Не дай мне соскользнуть в пустую мечтательность и прелесть.

7.

Прилагать истины к делу, то есть жить по Писанию

В чем состоят указания Слова Божия лично для меня, понятно в достаточной мере – для того, чтобы действовать. Ясно, какие из этих указаний первоочередные.

Бог через Свое Слово говорит всем нам, и мне в том числе. Он ждет ответа. Мой ответ Богу – это моя жизнь в ближайшую неделю. Жизнь по Ин. 17, с помощью блаженного Феофилакта.

8.

Итоги и перспективы

Неделя жизни по Священному Писанию, в потоке Священного Предания, пройдет. Тогда можно подвести итоги. И наметить перспективы, как мне дальше двигаться в пространстве Евангелия, как жить по-христиански. А лучше не ждать окончания недели, каждый день вечером подводить промежуточные итоги. Если понадобится, можно обсудить какие-то текущие события моей жизни по телефону с духовником, пока нет разрешения приехать на Исповедь.

Господи, помоги нам пережить вирусное поветрие, все его последствия. Христе, прости и благослови нас!

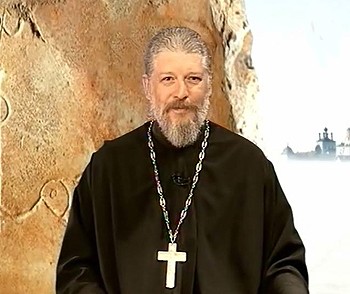

О вере христианской и жизни по Евангелию – архимандрит Кирилл (Павлов)

Дорогие во Христе братия и сестры! С того времени, когда Божественный Страдалец, Господь наш Иисус Христос, пролил на Голгофе Свою Божественную бесценную кровь за спасение всего мира, на земле было положено основание христианской веры.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие во Христе братия и сестры! С того времени, когда Божественный Страдалец, Господь наш Иисус Христос, пролил на Голгофе Свою Божественную бесценную кровь за спасение всего мира, на земле было положено основание христианской веры. Учение Иисуса Христа, известное нам из Евангелия, стало быстро распространяться по всему миру. И люди, которые приняли Христа, уверовали в Него как в Сына Божиего, приняли и Его учение, стали называться христианами. И в настоящее время многие миллионы людей считают себя христианами и, значит, признают Евангелие первою книгою в мире. Книгою, в которой содержится учение Господа нашего Иисуса Христа о том, как надо жить здесь, на земле, чтобы сподобиться после смерти, за гробом, вечной блаженной жизни, а также и в этой жизни еще — земного благополучия. Но что удивительно, к прискорбию нашему, очень немногие следуют тому, что написано в Евангелии. Большинство даже не берут Евангелие в руки и не проверяют себя по Евангелию.

Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие с той целью, чтобы проверить, по тому ли пути вы идете, какой в нем указан Господом нашим Иисусом Христом? Если вы этого не делаете, то вы совершаете роковую ошибку, гибельную для вас. Этим вы показываете, что вы ни во что цените Божественную Кровь, пролитую Господом на Кресте, и ни во что вменяете возвещенное Им Святое Евангелие, которое есть путь, истина и жизнь для всего мира в целом, и в частности, — для каждого человека. Как нет ни одного имени под Небом, данного нам, которое могло бы нас спасти, кроме имени Иисуса Христа (Ср.: Деян. 4, 12 ), так нет и другого учения во всем мире, которое бы указывало прямой путь для достижения вечного блаженства и земного благополучия, кроме учения Евангельского.

Мы удивительно легкомысленно, и подчас даже преступно, относимся к устроению своей жизни. Ведь любой строитель не приступит к постройке здания прежде, нежели сделает необходимые расчеты, составит сметы и произведет другие подготовительные действия. Никакой каменщик не положит ряд кирпичей, если он прежде их не вымеряет. А мы сплошь и рядом устраиваем свою жизнь так, что нисколько не задумываемся ни над какими вопросами, имеющими смысл и значение для нас. Мы не имеем никакой меры для оценки правильного течения нашей жизни. Поэтому получается, что наши жизненные постройки очень часто терпят крушение и под своими развалинами тяжко ломают нас. И это будет свершаться, мы этой ломки и сокрушения не избежим, потому что мы пренебрегаем единственно истинным и правильным путем, показанным нам Господом в Своем Евангельском учении.

Не проходит дня, чтобы мы перед зеркалом несколько раз ни посмотрели на себя: чиста ли наша одежда или не запачкано ли наше лицо. Тем не менее, годами, а, может быть, даже и во всю жизнь мы никогда не проверяем опрятность и чистоту нашего нравственного облика, противопоставив себе как зеркало совершенный образ Христа Спасителя, запечатленный нам в Евангелии. Если мы уважаем, почитаем какого-нибудь писателя или мыслителя, то мы непременно стараемся узнать о содержании его произведений, интересуемся, узнаем. Их книги становятся для нас, как говорят, настольной книгой. Так почему же мы, христиане, которые призваны любить добро, истину, справедливость, братскую любовь, почему же мы пренебрегаем Иисусом Христом, Его учением? Ведь Иисус Христос жил и страдал по любви к человеческому роду. Почему мы пренебрегаем Им? Почему у нас нет даже простого любопытства к чтению и изучению Святого Евангелия? Почему чтение Евангелия у нас находится в каком-то загоне? Мы хотим познать истину, ищем истину, но мы никогда ее не найдем, потому что мы пренебрегаем источником истины — Святым Евангелием.

Если мы хотим посмотреть на солнце, то мы должны свой взор обратить к небу. Так, если мы хотим познать путь жизни своей, мы должны обратиться ко Христу. Нигде мы не найдем такого ясного, такого полного ответа на все запросы нашего духа кроме как в Евангелии, в учении Того, Кто сказал: Аз есмь путь и Истина и Жизнь ( Ин. 14, 6 ). Люди, изнывающие под бременем неправды и беззакония, — так говорит Спаситель в Евангелии, обращаясь ко всему человеческому роду. — Жизнь, которую вы себе избрали, она не может дать вам счастья. Зло порождает лишь зло, а истина и счастье — высшие блага — есть добро, которое рождается исключительно только любовью и добром. Если вы хотите обрести его, если вы тяготитесь существующим в мире злом, то придите ко Мне, научитесь от Меня. Слова Мои прольют целебный бальзам на ваши измученные, больные души. Я покажу вам путь и дам покой вашей душе. Беззаветно предайтесь Моему учению и идите по тропе, которую Я положил перед вами. И вы увидите, что иго Мое воистину благо и бремя Мое легко есть. После долгой темной ночи с Моим пришествием в мир наступил светлый тихий день. Царствие Божие приблизилось. Оно возле вас, оно около вас, только нужно, чтобы оно проникло, захватило сердце ваше, источник всякой разумной нравственной деятельности, начало жизни человека. Очистите в своем сердце место для Бога. Дайте в вашей жизни простор добру и истине и освободитесь от гнетущих вас лжи, насилия и грубого себялюбия (Ср.: Мф. 11, 28–30 ).

Если мы действительно хотим серьезно отнестись к вопросу о том, как нам надо жить, то мы никак не можем пройти мимо Евангелия. Потому что только в нем мы можем найти ответ на вопрос о смысле жизни. Христианство поразило иудейско-языческий мир новизной своего нравоучения. Новизна эта заключалась в том, что христианство для достижения спасения указывает единственный путь — праведную жизнь как необходимое условие. Но эта праведная жизнь ставится в зависимость от веры в Господа нашего Иисуса Христа как Сына Божиего, веры в Его искупительные заслуги, которые Господь совершил Своим крестным страданием, Своим светоносным Воскресением. Без этого никакая праведность человеческая не может даровать нам спасения. И до пришествия Христова в Ветхом Завете были праведники. И они искали спасения, стремились ко спасению и делали добрые дела. Но спасения они не получали. Спасение пришло только с пришествием Христа Спасителя на землю. Без крестных страданий не могло быть отпущения грехов людям. Только после крестных страданий, только после славного Воскресения и Вознесения Господа на Небо, только с этого момента людям дарована вечная жизнь, и люди избавлены от опасности вечной погибели.

Поэтому если мы желаем себе добра, если мы ищем себе спасения, то надо прежде всего быть истинным последователем Христовым. А для этого нужно исполнять Его заповеди. А чтобы заповеди исполнять, надо знать Христово учение, то есть Евангельское учение, и быть верным, постоянным, достойным учеником Христовым. Надо иметь постоянную жажду искания правды Божией. Если мы так постоянно, настойчиво будем стремиться ко Христу, искать оправдания у Него, творить Его волю, — это именно нас и поставит в число Его учеников, в число Его избранников. Стать же учеником Христовым, значит возложить на себя большую ответственность, серьезно и тщательно относиться ко всей своей жизни, к каждому своему поступку. Царство Небесное, — говорит Господь, — нудится, и употребляющие усилие восхищают его ( Мф. 11, 12 ). Видите, что без усилия, без труда невозможно наследовать Царство Небесное. Требуется внутренняя борьба, борьба со всякими дурными влечениями, наклонностями, страстями. Потому что если мы не будем бодрствовать над собою, то может легко с нами случиться авария, крушение. Вы сами знаете, что когда строят какое-нибудь большое здание, то внимательно следят за каждым кирпичиком, чтобы он был правильно положен. Если он неправильно положен, он может послужить причиною для гибели всего здания.

Мы говорим о значении Евангелия, о его важности. И вот мы можем посмотреть, насколько благотворно действует Евангелие на человеческие души. Возьмем наших предков. Называлась страна — “Святая Русь”. Почему? Потому что наши предки воспитывались, учились на чем? На Псалтири и на Евангельском учении. Поэтому и благочестие процветало. Люди были благочестивые. Сколько из мира людей шло в монастыри! Потоки были желающих подвизаться, служить в иноческом чине. В России было более полутора тысяч монастырей. И не хватало: стремившихся к монашеству было так много, что они всех не вмещали. А сейчас? Сейчас монастыри возрождаются, восстанавливаются, но людей, желающих идти в монастырь, — их не хватает. Вот результат, следствие того, что если тогда люди воспитывались в благочестивом учении и оттого в них было стремление к благочестию, то сейчас люди “воспитываются” телевизором и плоды вот какие это дает! Мы ублажаем наших наставников, ублажаем Преподобного Сергия. Они тоже благочестие черпали из Христова учения. О Преподобном Серафиме повествуется, что он с Евангелием никогда не расставался. Он всегда его носил или за пазухой, или в сумке своей за плечами. И в своих наставлениях Преподобный Серафим особенно указывает на важность чтения Евангелия. Он говорит: “надо Евангелие так знать, чтобы ум как бы плавал в нем”.

И у нас, дорогие, нет другого пути, если мы хотим спастись и наследовать жизнь вечную, — как путь евангельских заповедей, путь внимания к себе, строгого испытания себя перед Богом. Много есть в этом мире вещей, учений, к которым люди привязываются, которым следуют, но только в Евангелии — истина, ибо только Евангелие есть учение Самого Господа, Его слово. И по Евангелию будет судить нас Господь в день Страшного Своего Суда, и от того, исполняли ли мы написанное в нем или небрегли о том, будет зависеть наша вечная участь. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам, — говорит Господь ( Ин. 14, 21 ). Будем любить Господа, братия и сестры, будем творить заповеди Его. А зная это, сделаем Евангелие главной книгой своей жизни, не будем расставаться с ним, но всегда будем поучаться в нем, помня, что это — слово Божие, воля Божия, в исполнении которой — жизнь вечная. А в неисполнении — погибель. Аминь.

Жить по Евангелию

Не раз и не два приходится слышать вопрос: чем руководствоваться современному человеку в духовной жизни? В самом деле, ведь все серьёзные книги написаны для монашествующих, а как быть простому сегодняшнему мирянину? Ответ на этот вопрос неожиданно прост: современному человеку прежде всего нужно выстраивать свою духовную жизнь по Евангелию. У нас любят читать книги, что-то говорящие о духовной жизни, но все ответы на все вопросы есть в Евангелии. Поэтому если человек живёт или по крайней мере старается жить по Евангелию, то он на правильном пути.

Евангельские тексты или Евангельские заповеди в контексте нынешней жизни могут вызывать некоторое недоумение или представление о том, что современному человеку их выполнить невозможно. Нужно сказать, что представление это — не совсем ложное: ведь и Апостолы испытывали подобное недоумение, и им на очень частный вопрос о том, как же спастись, Христос отвечал: человекам это невозможно, Богу же все возможно (Мф 19:26). Но по самой сути вещей если человек не ставит перед собой Евангельской планки, то ни о какой духовной жизни в принципе говорить нельзя.

Жизнь по Евангелию — это одна составляющая духовной жизни, другая — стремление жить жизнью Церкви, то есть жить в богослужении, хорошо его зная. Для многих людей церковное богослужение — как книга за семью печатями, и не потому что оно написано на церковнославянском языке, не потому что оно очень сложное, а потому что человек просто не ставит перед собой цели его узнать, не утруждает себя этим. Ему достаточно выстоять службу, вычитать правило.

Когда человек так относится к своей духовной жизни, когда вся она сводится к тому, чтобы “выстоять” и “вычитать”, тогда, конечно, для него книги, написанные в средние века святыми Отцами, совершенно непонятны и недоступны либо — страшно сказать! — даже просто вредны, потому что основа духовной жизни у него не заложена.

А закладывается эта основа через Евангелие и богослужебную жизнь в Церкви, когда человек участвует в богослужении, любит и чувствует богослужение, когда он сознательно причащается и для него жизнь евхаристическая, жизнь церковная — совершенная необходимость, и вовсе не потому что он должен получить какую-то меру благодати от Бога или что-то ещё такое получить, а потому что это для него совершенно очевидное соединение со Христом.

Я упомянул выше, что книги, написанные в средние века святыми Отцами, могут нанести вред. Это может произойти, потому что там написано об очень высоких духовных состояниях: какой должна быть настоящая молитва, каким светом должен быть просвещён человек. Так, в Добротолюбии говорится о непрестанной молитве, там записаны поучения таких великих Отцов, как преподобный Симеон Новый Богослов. А ведь духовный уровень в человеке созревает постепенно, и если человек, не прошедший определённые этапы духовной жизни, начинает пробовать и экспериментировать, то он может помрачиться рассудком или впасть в ложное духовное состояние.

Если следования Евангелию и погружённости в богослужебную жизнь Церкви нет, то ни о какой аскетике речи быть не может; в таком случае всё будет превращено в формальность. А когда в человеке зарождается желание молиться на службе, причащаться, радоваться, наполняться богослужением, знать стихиры, слышать слова канона, хорошо знать тексты Псалтири, которые поются и читаются на службе, — тогда это и будет той основой, с которой начнётся настоящая молитва.

Человек не может хорошо молиться домашним правилом, если он в то же время совершенно не понимает, что происходит во время вечерни, утрени или Литургии; эти вещи совершенно не сочетаются. Если человек хочет, чтобы у него домашняя молитва была глубокой, то в первую очередь он должен наладить свою богослужебную жизнь. Для этого есть масса возможностей; написано много книг, пособий, которые можно использовать во время службы.

Вот мы в нашем храме специально приобрели богослужебные сборники, очень подробные и хорошо написанные, в достаточном количестве, чтобы всем хватило. Они всегда лежат у входа в храм, там, где продаются свечи. С прихожанами было проведено несколько занятий, чтобы они знали, как с этой книгой разбираться, в течение нескольких месяцев специальный человек раздавал эти книги на вечернем богослужении и показывал, какое место будет сегодня на службе. А теперь я вижу, что с этими книжками стоят на службе только один-два человека. И ведь не в том дело, что все всё выучили, чего нет, того нет, а просто лень, просто равнодушие. Такое вот отношение к богослужению: “Я пришёл на вечернюю службу, потому что в начале службы — исповедь, а я должен поисповедоваться”. Или: “Я пришёл на вечернюю службу, потому что без неё в воскресенье к Причастию не допускают. И я должен службу отстоять”. И это очень прискорбно…

При жизни такой о какой аскетике может идти речь, о каких постах, о каких молитвах?! Прежде всего должно быть то, о чём я здесь говорю, то есть Писание и богослужение. А вот если ЭТО есть, тогда человек постепенно начинает читать и настоящую духовную литературу, святоотеческую, а не ту, которую все любят читать, например, брошюрочки “Как провести правильно пост”, “1000 ответов священника”.

Для начала, для первых шагов очень хорошо читать Патерики – настоящие хорошие истории из жизни подвижников первых веков, поучения преподобного Антония Великого, вполне доступные для обычных людей. Вообще то, что написано в первом томе Добротолюбия, вполне доступно для любого христианина, который сознательно живёт церковной жизнью. Далее идёт, конечно, книга Аввы Дорофея “Душеполезные поучения”, которая в моём представлении должна быть настольной книгой каждого православного христианина. Она написана монахом, но не только для монахов, а для всех христиан.

И вот так постепенно приобретается вкус к чтению духовной литературы, приходит понимание того, что такое духовная борьба, что такое невидимая брань, что такое настоящая молитва. Это не значит, что человек уже умеет это делать — может, он никогда и не научится молиться так, как это делали святые Отцы. Ведь никто таких мерок к человеку не предъявляет, ни у кого нет такой цели. Но необходимо знать, каким образом этот опыт даётся. А без желания жить по Евангелию во чтобы то ни стало и без знания богослужения, без любви к нему — всё только самообман.

Неужели непонятно, что если у тебя есть возможность помолиться пять минут, а не пятнадцать, то ты помолись пять минут, ПОМОЛИСЬ! Ведь написано в молитвослове, что если ты предстоишь пред Богом, то постой немножечко, подожди, пока твои чувства придут в норму и от сердца тихонечко произнеси: “Боже, милостив буди мне, грешному!”. Ведь если у тебя есть пятнадцать минут на молитву и ты за это время не успеваешь прочитать всё правило, то прочти пять молитв хорошо, а не пятнадцать молитв плохо. Прочти три молитвы хорошо, а не пять молитв плохо.

Никто же не высчитывает количество, важно, КАК ты предстоишь перед Богом, как твоё сердце пред Богом открывается, как ты в этот момент способен сосредоточиться. А если ты даже сосредоточиться не способен, то по крайней мере скажи об этом Богу, попроси у Него помощи или сокрушись. Но зачем же молиться формально, — мы Кого обманываем?

Одно дело, что когда человек едет в метро, у него есть возможность тихонечко про себя произносить коротенькую молитву по чёткам, чтобы беречь свой взгляд, беречь свои мысли, беречь свои уши в толпе, в шуме, гуле, гомоне. Конечно, без молитвы нельзя ехать в метро, — но это совсем другая молитва. Конечно, без молитвы нельзя идти по улице,— но это совсем другая молитва. Это иные формы молитвы, это совсем другой тип сосредоточенности.

А когда мы говорим об утренних и вечерних молитвах, то всё должно стоять на своих местах. И никому не нужны акафисты в метро, это ложь и формализм. И молитвенное правило должно быть в зависимости от того, в каких условиях живёт человек. В монастыре — одно молитвенное правило, у священника — другое молитвенное правило, у многодетной матери — третье, у шахтёра — четвёртое… У каждого человека — своё молитвенное правило, в зависимости от того, как строится его жизнь, каким образом он её наполняет. Просто не должно быть ни лжи, ни лицемерия. Почему мы так любим форму? Почему мы так за неё держимся? Почему именно форма, а не содержание становится успокаивающим для нас моментом: “Всё в порядке, мы помолились, мы отдали, мы заплатили, мы ничего больше Богу в данный момент не должны, уфф, ура!”. Сбросили с себя ношу, сбросили с себя груз, молитва больше не помеха нашей жизни, мы от неё освободились, всё! Теперь можно обо всём забыть и жить по-человечески. Вот что это значит — молитвословы в метро; по-другому я этого понять не могу. Конечно, бывает ещё, что человек в машине правило слушает (опять-таки слушает, но уже сам не читает). И вдруг его подрезали, и он тут же в крик: “Ах, ты гад такой-сякой! ”. Говорят, что некоторые священники советуют хоть так молиться, — а зачем?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский обсуждает те же проблемы и пишет в своих дневниках (см. “Священнику. Извлечения из дневниковых тетрадей”), что священникам трудно служить утром и вечером и в течение недельной череды каждый день служить Литургию. И вот священники вычитывают правило в то время, когда идёт вечерняя служба. Там читают свои каноны, свои песнопения, а священник стоит в алтаре и вычитывает своё молитвенное правило. Иоанн Кронштадтский пишет, что священник не может постоянно вычитывать правило, иногда достаточно прочитать одну-две молитвы, ведь должна быть истинная, живая настроенность на молитву. А мы боимся, что если мы всё не вычитаем, то будет что-то не то, и надеемся, что если вычитаем всё, то всё и будет в порядке — получим пропуск на причастие!

Особый интерес сейчас вызывает пост. Отмечено, что когда пост, тогда и самые сокрушительные дискуссии в интернете. А сам пост потихоньку претерпевает превращение в диету. Между тем в моём представлении наша Церковь перегружена количеством постов. Эти посты складывались постепенно и в течение веков наросли на теле Церкви неким бременем. Исполнять эти посты по Уставу в принципе невозможно, если не живёшь в условиях монастыря, да и в монастыре какие-то вещи исполнять трудно.

В этом году 206 постных дней, соответственно непостных — 159. То есть православные живут вне поста чуть больше трети дней, даже не половину. Но надо ещё заметить, что плюс ко всему наши люди постятся и перед Причастием, и тогда непостных дней для людей, которые регулярно причащаются, ещё как минимум на месяц меньше. У людей остаётся такое количество непостных дней, что просто-напросто нет смысла не поститься, а всем надо становиться монахами.

Два поста приходятся на лето, когда у людей после долгой русской зимы появляется возможность куда-то поехать отдохнуть с детьми, где-то провести свой отпуск. Я понимаю, что понятие отпуска не существовало в Византии и что в средние века никто в отпуск не уходил, но мы живём в других условиях, люди сейчас другие, экология сейчас другая и болезни сейчас совсем другие.

Конечно, по всему по этому какие-то дисциплины поста требуют определённого пересмотра, хотя что-то уничтожать было бы невозможно и неправильно.

Прежде всего снисхождение к немощи человеческой позволяет немного по-иному относиться к Петровскому посту. Надо помнить о том, что Петровский пост в истории христианства был постом заместительным — Петровским постом постились те, кто по каким-то условиям не мог исполнить Великий пост. Потом пост заместительный превратился в пост обязательный. Почему — совершенно непонятно. Рождественский пост возник только в XIV веке, до этого Церковь такого поста не знала. Успенский пост — тоже достаточно позднего происхождения.

Конечно, здесь есть о чём подумать. Великий пост — очевидный и понятный, все постятся Великим постом. Но Петровским постом сейчас постятся немногие. Либо этот пост надо существенно ослаблять, либо восстановить его как заместительный, либо сделать его обязательным для монахов и священников, например, а для мирян пусть он будет необязательным, но по желанию. Хотя бы так.

И ещё я полностью убеждён, что христиане, которые регулярно причащаются Святых Тайн и постятся в среду и пятницу, не должны соблюдать никаких дополнительных постов перед Причастием. Скорее уж воздержание перед Причастием должно касаться каких-нибудь бурных развлечений, но не трапезы. Конечно, можно ссылаться на то, что все привыкли поститься в субботу перед Причастием. Но зачем делать фетиш из этой привычки? Тем более что решение Седьмого Вселенского Собора запрещает пост в субботу.

Уж эти мне сложившиеся стереотипы и неистребимая вера в формализм! Чуть что — сразу шум, как будто это касается основ христианской веры. Мне кажется, что чрезмерная внешняя дисциплина совершенно бессмысленна, потому что такое большое количество постов обесценивает посты в среду и пятницу, они соблюдаются только в еде и то в самой малой мере.

И ещё нужно сказать: при том, что слово послушание, казалось бы, у всех на языке и в ушах, при более пристальном внимании выясняется, что далеко не всем понятно, что же это такое, каково место послушания в духовной жизни и какие проблемы стоят за этим понятием. Люди плохо себе представляют, Кому следует оказывать послушание и как с этим соприкасается воля Божия. Между тем мне кажется, что человек должен сам уметь слышать волю Божию. Прежде всего есть заповеди, в которых она совершенно очевидна, в которых она открывается в отношении каждого из нас в общем и конкретном. Есть Евангелие — откровение Бога людям, где Господь полностью Себя раскрывает — только услышь! Только прими Евангельские слова! Только не закрой уши от слов, которые говорит Христос: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною… (Мф 16:24).

Можно не услышать слова: Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф 6:31–33).

Можно не услышать слова: Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного… (Мф 5: 44–45).

Послушание рождается в открытости человека для слушания. А можно считать себя христианином, а этих слов не услышать — сердце не забилось на эти слова, не отозвалось, можно просто прочесть их глазами и знать, что они написаны в Евангелии.

Вообще же очень много существует обширных рассуждений о том, что такое духовная жизнь. А духовная жизнь — это жизнь с Богом. Всё. Больше ничего. Духовная жизнь — это когда человек свою жизнь выстраивает по Евангелию, когда он пытается жить так, чтобы соединиться со Христом, чтобы быть похожим на Христа. Больше ничего.

Новых грехов между тем никаких не появилось, и если в этом качестве называют, например, цинизм, то это не так; цинизм — это прежде всего отсутствие страха Божия.

Из всего вышесказанного можно, как мне представляется, сделать ещё некоторые выводы, которые при всей своей скромности способствуют правильной установленности жизни христианина. Вот, например, как строить общение с другими людьми? Такого рода вопрос в основном и прежде всего предполагает общение с неверующими. Так вот, общаться с ними нужно так же, как с верующими, — со всеми равно и одинаково. Если человек будет относиться к верующим так, а к неверующим по-другому, то это значит, что у него что-то не в порядке с душой. Если мы считаем, что солнце светит и на верующих и на неверующих одинаково, что Господь проливает дожди на всех и призывает нас так же относиться друг к другу и быть совершенными, как Он, то тут и получается, что наш ответ, наше решение опять же лежит в Евангелии.

Чрезвычайно актуальный вопрос — как соблюдать пост ребёнку, как объяснить ему смысл поста. Что делать, если в школе подают скоромную пищу? Надо ли отказываться от бабушкиного новогоднего угощения? Короче, так же, как в случае с постом взрослых, вопрос встаёт в первую очередь о еде. Но только пост для детей и начинается именно с ограничения в пище. Это взрослый человек может делать пост высоким духовным подвигом: когда меняется только рацион, а жизнь остаётся прежней, то это постом быть не может, а вот когда пост становится другой формой жизни, тогда отказ от определённой пищи только сопутствует тому, чтобы человек был к себе внутренне очень внимателен: следил за своими словами, мыслями, чувствами, был всецело сосредоточен на постоянном желании быть с Богом и очень сильно горевал, если у него это не получается. А для детей пост начинается с внешних ограничений, потому что от ребёнка нельзя требовать духовной жизни, духовной борьбы. А если мы говорим о маленьких детях, то тут вообще надо понять, с какого возраста и каким должен быть пост для них.

Хотя даже маленькие дети способны услышать какие-то вещи, и перед началом поста родители должны с ними поговорить о том, что пост — дело сокровенное, тайное. “Подумай, что ты готов (или готова) принести в жертву Христу. Подумай и реши сам (сама), пусть это будет твоей маленькой тайной, — что ты принесешь Христу? Что ты сделаешь для Него? От чего ты можешь отказаться? Как ты можешь себя исправить? С чем ты по-настоящему попробуешь справиться в свой жизни, чтобы понять, что ты действительно делаешь ради Бога?

Мне кажется, это самое важное — вложить в ребёнка знание, что пост — это движение, это путь ко Христу. И через это понимание жизнь ребёнка может быть хоть немножечко, но осмыслена. И тогда другие элементы поста — еда, стояние на молитвах, исповедь, Причащение, — будут восприниматься ребёнком как его собственный путь несения креста, что очень-очень важно.

И если пост будет прожит таким образом, то радость, которая откроется ребёнку на Пасху или на Рождество, глубоко отразится в его душе, оставит свой след, и знание Воскресения Христова станет его личным опытом веры в детстве. У ребёнка очень мало личного опыта веры, потому что он в основном копирует своих родителей, и именно пост может стать личным опытом его общения со Христом.

А если такой опыт в жизни человека когда-нибудь бывает, он не забывается никогда. И даже если потом в жизни ребёнка будут какие-то сложности, подростковый негативизм, уход в какой-то момент из Церкви, но при этом есть эта память о Боге, то она обязательно как-то проявится, потому что, как говорит Авва Дорофей, “семена добродетели неистребимы”. Это как раз то самое семя добродетели, которое может внести в жизнь человека пост.

Детский пост не может быть сам по себе, он всегда происходит в контексте поста родителей, как и вся жизнь ребёнка всегда сопряжена с жизнью родителей. И всё воспитание ребёнка как христианина связано с тем, как сами родители живут во Христе. Пост — это элемент общей жизни семьи во Христе. Если семья постится не формально, а всерьёз, то в ней будут традиционные внешние ограничения. Но при этом для каждого человека в семье пост остается его личным подвигом, потому что даже члены одной семьи не могут поститься одинаково: муж постится в условиях его собственной жизни, в зависимости от его профессии; жена постится так, как она может поститься из-за количества детей в семье и состояния своего здоровья.

Есть общий контекст: в семье наступает пост, и это время обозначается именно семейно. Всем должно быть понятно, что что-то поменялось в жизни семьи на этот период, жизнь стала немножечко другой, поменялась её тональность, — так же, как чувствуется это в храме: приглушённый свет, изменение тональности песнопений, иной строй богослужения, и хотя то же самое Всенощное бдение, та же самая Литургия, но при этом какие-то элементы поста обязательно дают человеку особенный настрой души. Например, Великим постом звучит молитва Ефрема Сирина с поклонами и поётся покаянный тропарь Великого поста: “Покаяния отвези ми двери, Жизнодавче”. Всё это очень серьёзно настраивает человека на особенный лад.

Эти же элементы должны как-то обозначить и пост внутри семьи. Например, семейное чтение вместе с детьми молитвы Ефрема Сирина с поклонами должно быть неким особенным элементом поста, который приучает детей к пониманию, что сейчас другое время жизни.

И если семья отказывается от телевизора, то это должно быть обусловлено и понятно для всех. Конечно, хорошо, когда вся семья целиком отказывается от чего-то, но здесь надо понять, что при отказе от телевизора, который привычен для детей в их обычной жизни, это пространство должно быть чем-то заполнено. А если просто лишить детей телевизора и не дать им взамен ничего, то это будет своего рода обман или, что ещё хуже, наказание, и пост будет восприниматься детьми как тяжёлое, невыносимое время жизни: тебя лишили каких-то приятных вещей, но не дали ничего взамен.

И поэтому когда родители решили, что семья не будет смотреть телевизор, а дети там разных возрастов, предположим, четырёх, пяти и двенадцати лет, то здесь надо очень хорошо продумать, что можно дать взамен, лишая их привычного занятия. Ведь обычно дети приходят из школы, когда родителей ещё нет, и чаще всего они включают телевизор или видео, или компьютер, и таким образом заполняют своё время. И здесь родителям надо понять — чем это время заполнить, чтобы оно было для детей нескучным, наполненным, важным и приносило свои плоды.

С детьми в период поста надо чем-то заниматься: либо читать вместе с ними книги, либо подбирать полезные фильмы, которые были бы и элементом какого-то развлечения, потому что дети не могут не развлекаться, но и давали бы какую-то пищу для ума и для сердца. Этот момент родители обязаны продумать.

Ещё раз хочу обратить внимание на то, что пост для всех всегда очень разный. Для каждого человека пост является его личным подвигом. И родители не должны забывать, что мера личного подвига у всех людей разная. Поэтому детский пост очень сильно отличается от поста взрослых. У ребёнка совсем иное представление о грехе и до определенного возраста нет понятия о духовной борьбе. Например, маленьких детей, которые ещё не исповедуются, серьёзно нагружать постной дисциплиной было бы даже и опасно, потому что дети развиваются, и в том, что касается пищи, их пост должен быть самым незначительным. То есть должны быть просто отдельные элементы поста.

Ребёнка всегда надо хорошо кормить, можно постной пищей, но разнообразной. Поэтому присутствие в рационе ребёнка молочных продуктов и иногда, когда ребёнок ослабевает, заболевает, мясных бульонов, мяса, вполне возможно. При этом выделяются чёткие элементы поста, например, неедение мяса, отказ от чрезмерных сладостей и удовольствий (именно от чрезмерных). Например, посещение аквапарка во время Великого поста можно бы и исключить. Но посещение театра, музея, — того, что способствует духовному развитию, является не элементом развлечения, как для взрослого, а наоборот, элементом воспитания, вполне может присутствовать во время Великого поста. Это должны быть хорошо продуманные спектакли, концерты и даже цирк, если это хорошее представление, которое показывает ребёнку, как человек может общаться с животными. Всё это может быть в рамках поста, хотя это не элемент аскезы для ребёнка. Но это элемент его развития, а всё, что ребёнка развивает, полезно постом так же, как и во все остальные дни.

Очень важно, чтобы ребёнок с детства полюбил атмосферу поста в храме, почувствовал её небесность, прозрачность, особенную благодать. Тогда для ребёнка с каждым годом всё больше и больше будет открываться радость праздника.

Самое страшное, если пост будет воспринят как формальность или наказание, когда родители заставляют детей поститься. Пост становится для ребёнка невыносимой мукой: “Когда же, когда же кончится пост, чтобы я смог поесть колбаски?”. Дети действительно это так переживают. Я помню своих детей, мы с ними уже в конце поста едем как-то на машине, им было примерно 8 и 10 лет, а кругом продают шаурму, сосиски, хот-доги, и один из них смотрит на всё это и говорит: “Лучше бы я был слепым”. Несмотря на соблазн кругом, всё-таки совершается подвиг, всё-таки происходит преодоление. Детям хочется и колбаски, и сосисочек, но если они воспринимают пост как подвиг, они стараются, борются за себя.

Хотя действительно детский пост должен быть ослаблен, и когда кто-то по неразумию заставляет детей поститься по строгому афонскому уставу, когда их просто морят голодом, заставляют вычитывать долгие непонятные молитвы, пичкают длинными богослужениями, когда им всё не в радость, — это может только очень сильно навредить.

“У вас молочное дают, а мой ребёнок с трёх лет строго постится!”, — говорит мамаша на высоких каблуках, в маникюре, с накрашенными губами. И ребёнок тогда — бедный подопытный кролик. А что с ним потом будет? Понятно, что с ним будет потом.

Грустно смотреть на таких детей, они практически все уходят из Церкви, воспринимают веру родителей как страшную ложь и лицемерие. Потому что родители пытаются научить детей тому, чего сами никогда в жизни не знали.

Самое страшное — когда родители в детстве никогда не постились, а стали поститься год иди два назад и тут же пытаются наверстать упущенное на своих детях. Вот тогда происходит полная беда! Если не постился сам в детстве, не знаешь, как это происходит, не переживал это сам, спроси у умных, опытных людей, у тех, которые уже вырастили своих детей, как быть с детьми? И это при том, что дети все разные. Необходимо смотреть на устроение своего ребёнка, может ли он жить с такими-то ограничениями или для него это непосильная ноша?

А если ребёнок учится в обычной школе, и родители говорят, чтобы он постился и не ел того, что дают в школе (а он там до 4–5 часов), это тоже неправильно. Во-первых, ребёнок ставится в неравные условия с другими детьми, во-вторых, он целый день будет голодный. Пусть он съест эту котлету, в которой больше постного, чем в приготовленной дома мамой с любовью постной пище! Пусть он ест, что дают, и об этом не думает, а дома пусть постится.

Но, с другой стороны, если неверующие дедушка и бабушка хотят увидеть своих внуков на Новый год, то как им в этом отказать? А если они приготовили салатик оливье, разве это страшно, если ребёнок съест немного, чтобы бабушку-дедушку не обидеть? Ничего страшного в этом нет.

1Епископ Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Аскетические опыты. СПб., 1865. Т. 2. С. 181–191.

2Трогательно, что для дальнейшей экономии сил и времени молитвы и акафисты в метро зачастую даже не читаются, а слушаются через плейер. — Ред.

3Из дальнейшего явствует, что автор справедливо считает, что и в худшую тоже. — Ред.

4В своё время на вопрос о том, какой должна быть православная семья, митрополит Антоний Сурожский ответил лаконично: “Счастливой”. — Ред.

5Митрополит Казахстанский и Алма-Атинский Иосиф (Чернов), так сказать, ссыльный митрополит ссыльной епархии, всегда благословлял питьё кумыса и даже за него агитировал и им потчевал. — Ред.

6Нужно отдать должное школьным и детсадовским утренникам — в них чем дальше, тем чаще и больше вводятся рождественские мотивы. — Ред.