экономический параметр определяемый фискальной политикой

EREPORT.RU

мировая экономика

Фискальная политика, ее цели, виды и инструменты

Фискальная политика, ее цели и инструменты

Фискальная политика представляет собой меры, которые предпринимает правительство с целью стабилизации экономики с помощью изменения величины доходов и/или расходов государственного бюджета. (Поэтому фискальную политику также называют бюджетно-налоговой политикой.)

Целями фискальной политики как любой стабилизационной (антициклической) политики, направленной на сглаживание циклических колебаний экономики, являются обеспечение: 1) стабильного экономического роста; 2) полной занятости ресурсов (прежде всего решение проблемы циклической безработицы); 3) стабильного уровня цен (решение проблемы инфляции).

Фискальная политика – это политика регулирования правительством прежде всего совокупного спроса. Регулирование экономики в этом случае происходит с помощью воздействия на величину совокупных расходов. Однако некоторые инструменты фискальной политики могут использоваться для воздействия и на совокупное предложение через влияние на уровень деловой активности. Фискальную политику проводит правительство.

Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы государственного бюджета, а именно: 1) государственные закупки; 2) налоги; 3) трансферты.

Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос

Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос разное. Из формулы совокупного спроса: AD = C + I + G + Xn следует, что государственные закупки являются компонентом совокупного спроса, поэтому их изменение оказывает прямое воздействие на совокупный спрос, а налоги и трансферты оказывают косвенное воздействие на совокупный спрос, изменяя величину потребительских расходов (С) и инвестиционных расходов (I).

При этом рост государственных закупок увеличивает совокупный спрос, а их сокращение ведет к уменьшению совокупного спроса, так как государственные закупки является частью совокупных расходов.

Рост трансфертов также увеличивает совокупный спрос. С одной стороны, поскольку при увеличении социальных трансфертных выплат (social benefits) увеличивается личный доход домохозяйств, а, следовательно, при прочих равных условиях растет располагаемый доход, что увеличивает потребительские расходы. С другой стороны, увеличение трансфертных выплат фирмам (субсидий) увеличивает возможности внутреннего финансирования фирм, возможности расширения производства, что ведет к росту инвестиционных расходов. Сокращение трансфертов уменьшает совокупный спрос.

Рост налогов действует в противоположном направлении. Увеличение налогов ведет к снижению и потребительских (поскольку сокращается располагаемый доход), и инвестиционных расходов (поскольку сокращается нераспределенная прибыль, являющаяся источником чистых инвестиций) и, следовательно, к сокращению совокупного спроса. Соответственно снижение налогов увеличивает совокупный спрос. Снижение налогов ведет к сдвигу кривой AD вправо, что обусловливает рост реального ВНП.

Поэтому инструменты фискальной политики могут использоваться для стабилизации экономики на разных фазах экономического цикла.

Причем, из простой кейнсианской модели (модели «Кейнсианского креста») следует, что все инструменты фискальной политики (государственные закупки, налоги и трансферты) имеют мультипликативный эффект воздействия на экономику, поэтому, по мнению Кейнса и его последователей, регулирование экономики должно проводиться правительством с помощью инструментов именно фискальной политики, и прежде всего с помощью изменения величины государственных закупок, так как они имеют наибольший мультипликативный эффект.

Виды фискальной политики

В зависимости от фазы цикла, в которой находится экономика, инструменты фискальной политики используются по-разному. Выделяют два вида фискальной политики: 1) стимулирующую и 2) сдерживающую.

Стимулирующая фискальная политика применяется при спаде (рис. 10.1(а)), имеет целью сокращение рецессионного разрыва выпуска и снижение уровня безработицы и направлена на увеличение совокупного спроса (совокупных расходов). Ее инструментами выступают: а) увеличение государственных закупок; б) снижение налогов; в) увеличение трансфертов. Сдерживающаая фискальная политика используется при буме (при перегреве экономики) (рис.10.1.(б)), имеет целью сокращение инфляционного разрыва выпуска и снижение инфляции и направлена на сокращение совокупного спроса (совокупных расходов). Ее инструментами являются: а) сокращение государственных закупок; б) увеличение налогов; в) сокращение трансфертов.

Кроме того, различают фискальную политику: 1) дискреционную и 2) автоматическую (недискреционную). Дискреционная фискальная политика представляет собой законодательное (официальное) изменение правительством величины государственных закупок, налогов и трансфертов с целью стабилизации экономики.

Автоматическая фискальная политика связана с действием встроенных (автоматических) стабилизаторов. Встроенные (или автоматические) стабилизаторы представляют собой инструменты, величина которых не меняется, но само наличие которых (встроенность их в экономическую систему) автоматически стабилизирует экономику, стимулируя деловую активность при спаде и сдерживая ее при перегреве. К автоматическим стабилизаторам относятся: 1) подоходный налог (включающий в себя и налог на доходы домохозяйств, и налог на прибыль корпораций); 2) косвенные налоги (в первую очередь, налог на добавленную стоимость); 3) пособия по безработице; 4) пособия по бедности.

Рассмотрим механизм воздействия встроенных стабилизаторов на экономику.

Подоходный налог действует следующим образом: при спаде уровень деловой активности (Y) сокращается, а поскольку налоговая функция имеет вид: Т = tY (где Т – величина налоговых поступлений, t – ставка налога, а Y – величина совокупного дохода (выпуска)), то величина налоговых поступлений уменьшается, а при «перегреве» экономики, когда величина фактического выпуска максимальна, налоговые поступления увеличиваются. Заметим, что ставка налога остается неизменной. Однако налоги – это изъятия из экономики, сокращающие поток расходов и, следовательно, доходов (вспомним модель кругооборота). Получается, что при спаде изъятия минимальны, а при перегреве максимальны. Таким образом, из-за наличия налогов (даже аккордных, т.е. автономных) экономика как бы автоматически «остужается» при перегреве и «подогревается» при рецессии. Как было показано в главе 9, появление в экономике подоходных налогов уменьшает величину мультипликатора (мультипликатор при отсутствии ставки подоходного налога больше, чем при ее наличии: [1/(1- mpc)] > [1/(1- mpc(1- t)]), что усиливает стабилизационный эффект воздействия на экономику подоходного налога. Очевидно, что наиболее сильное стабилизирующее воздействие на экономику оказывает прогрессивный подоходный налог.

Налог на добавленную стоимость (НДС) обеспечивает встроенную стабильность следующим образом. При рецессии объем продаж сокращается, а поскольку НДС является косвенным налогом, частью цены товара, то при падении объема продаж налоговые поступления от косвенных налогов (изъятия из экономики) сокращаются. При перегреве, наоборот, поскольку растут совокупные доходы, объем продаж увеличивается, что увеличивает поступления от косвенных налогов. Экономика автоматически стабилизируется.

Что касается пособий по безработице и по бедности, то общая сумма их выплат увеличивается при спаде (по мере того, как люди начинают терять работу и нищать) и сокращаются при буме, когда наблюдается «сверхзанятость» и рост доходов. (Очевидно, что для того, чтобы получать пособие по безработице, нужно быть безработным, а чтобы получать пособие по бедности, нужно быть очень бедным). Эти пособия являются трансфертами, т.е. инъекциями в экономику. Их выплата способствует росту доходов, а, следовательно, расходов, что стимулирует подъем экономики при спаде. Уменьшение же общей суммы этих выплат при буме оказывает сдерживающее влияние на экономику.

В развитых странах экономика на 2/3 регулируется с помощью дискреционной фискальной политики и на 1/3 – за счет действия встроенных стабилизаторов.

Воздействие инструментов фискальной политики на совокупное предложение

Следует иметь в виду, что такие инструменты фискальной политики как налоги и трансферты действуют не только на совокупный спрос, но и на совокупное предложение. Как уже отмечалось, сокращение налогов и увеличение трансфертов могут использоваться для стабилизации экономики и борьбы с циклической безработицей в период спада, стимулируя рост совокупных расходов, а, следовательно, деловую активность и уровень занятости. Однако следует иметь в виду, что в кейнсианской модели одновременно с ростом совокупного выпуска снижение налогов и рост трансфертов обусловливает рост уровня цен (от Р1 до Р2 на рис.10-1(а)), т.е. является проинфляционной мерой (провоцирует инфляцию). Поэтому в период бума (инфляционного разрыва), когда экономика «перегрета» (рис.10-1(б)), в качестве антиинфляционной меры (уровень цен снижается от Р1 до Р2) и инструментов снижения деловой активности и стабилизации экономики может использоваться увеличение налогов и снижение трансфертов.

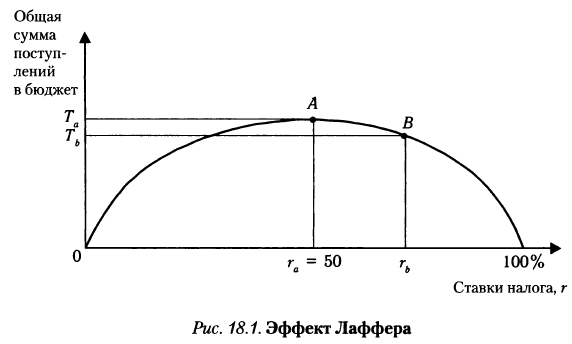

Однако поскольку фирмы рассматривают налоги как издержки, то рост налогов ведет к сокращению совокупного предложения, а сокращение налогов – к росту деловой активности и объема производства. Подробное изучение воздействия налогов на совокупное предложение принадлежит экономическому советнику президента США Р.Рейгана, американскому экономисту, одному из основоположников концепции «экономической теории предложения» («supply-side economics») Артуру Лафферу. Лаффер построил гипотетическую кривую (рис.10-2.), с помощью которой показал воздействие изменения ставки налога на общую величину налоговых поступлений в государственный бюджет. (Гипотетической эта кривая называется потому, что свои выводы Лаффер делал не на основе анализа статистических данных, а на основе гипотезы, т.е. логических рассуждений и теоретического умозаключения).

Используя налоговую функцию: Т = t Y, Лаффер показал, что существует оптимальная ставка налога (t опт.), при которой налоговые поступления максимальны (Т max.). Если увеличить ставку налога, то уровень деловой активности (совокупный выпуск) снизится, и налоговые поступления сократятся, поскольку уменьшится налогооблагаемая база (Y). Поэтому в целях борьбы со стагфляцией (одновременным спадом производства и инфляцией) Лаффер в начале 80-х годов предложил такую меру, как снижение ставки налога (и подоходного, и на прибыль корпораций).

Дело в том, что в отличие от воздействия снижения налогов на совокупный спрос, увеличивающего объем производства, но провоцирующего инфляцию, влияние этой меры на совокупное предложение имеет антиинфляционный характер (рис.10.3), т.е. рост производства (от Y1 до Y*) сочетается в этом случае со снижением уровня цен (от Р1 до Р2).

Достоинства и недостатки фискальной политики

К достоинствам фискальной политики следует отнести:

Недостатки фискальной политики:

1. Эффект вытеснения. Экономический смысл этого эффекта состоит в следующем: рост расходов бюджета в период спада (увеличение государственных закупок и/или трансфертов) и/или сокращение доходов бюджета (налогов) ведет к мультипликативному росту совокупного дохода, что увеличивает спрос на деньги и повышает ставку процента на денежном рынке (цену кредита). А поскольку кредиты, в первую очередь, берут фирмы, то удорожание кредитов ведет к сокращению частных инвестиций, т.е. к «вытеснению» части инвестиционных расходов фирм, что ведет к сокращению величины выпуска. Таким образом, часть совокупного объема производства оказывается «вытесненной» (недопроизведенной) из-за сокращения величины частных инвестиционных расходов в результате роста ставки процента благодаря проведению правительством стимулирующей фискальной политики.

2. Наличие внутреннего лага. Внутренний лаг – это период времени между возникновением необходимости изменения политики и принятием решения о ее изменении. Решения об изменении инструментов фискальной политики принимает правительство, однако введение их в действие невозможно без обсуждения и утверждения этих решений законодательным органом власти (Парламентом, Конгрессом, Государственной думой и т.п.), т.е. придания им силы закона. Эти обсуждения и согласования могут потребовать длительного периода времени. Кроме того, они вступают в действие, начиная только со следующего финансового года, что еще больше увеличивает лаг. За этот период времени ситуация в экономике может измениться. Так, если первоначально в экономике была рецессия, и были разработаны меры стимулирующей фискальной политики, то в момент начала их действия в экономике уже может начаться подъем. В результате дополнительное стимулирование может привести экономику к перегреву и спровоцировать инфляцию, т.е. оказать дестабилизирующее действие на экономику. И наоборот, меры сдерживающей фискальной политики, разработанные в период бума, из-за наличия продолжительного внутреннего лага могут усугубить спад.

3. Неопределенность. Этот недостаток характерен не только для фискальной, но и для монетарной политики. Неопределенность касается:

4. Дефицит бюджета. Противники кейнсианских методов регулирования экономики – монетаристы (monetarists), сторонники теории экономики предложения (supply-side economics) и теории рациональных ожиданий (rational expectations theory) – т.е. представители неоклассического направления в экономической теории считают дефицит государственного бюджета одним из важнейших недостатков фискальной политики. Действительно, инструментами стимулирующей фискальной политики, проводимой при спаде и направленной на увеличение совокупного спроса, выступает увеличение государственных закупок и трансфертов, т.е. расходов бюджета, и уменьшение налогов, т.е. доходов бюджета, что ведет к росту дефицита государственного бюджета. Не случайно рецепты государственного регулирования экономики, которые предложил Кейнс, получили название «дефицитного финансирования».

Особенно остро проблема бюджетного дефицита проявилась в большинстве развитых стран, использовавших после П мировой войны кейнсианские методы регулирования экономики, в середине 70-х годов, причем, в США возник так называемый «двойной дефицит» («twin debts»), при котором дефицит государственного бюджета сочетался с дефицитом платежного баланса. В связи с этим проблема финансирования дефицита государственного бюджета превратилась в одну из важнейших макроэкономических проблем.

Фискальная политика как инструмент государственного регулирования

Роль фискальной политики в государственном регулировании экономики

Использование возможностей правительства расходовать средства государственного бюджета и взимать налоги составляет фискальную политику государства (от лат. fiscus — государственная казна). Фискальная политика преследует следующие цели:

В период экономического спада правительство проводит стимулирующую фискальную политику, которая включает увеличение государственных расходов или снижение налогов либо сочетание этих мер. Другими словами, при сбалансированном бюджете фискальная политика должна быть направлена в сторону дефицита федерального бюджета в период спада. И наоборот, если в экономике имеет место вызванная избыточным спросом инфляция — это сдерживающая фискальная политика. Она включает уменьшение государственных расходов или увеличение налогов либо сочетание того и другого. Фискальная политика должна ориентироваться на положительное сальдо федерального бюджета, если перед экономикой стоит проблема контроля над инфляцией.

В экономической теории существуют различные точки зрения на методы проведения фискальной политики. Центральная идея кейнсианской теории заключается в том, что налоги являются главным рычагом регулирования экономики и одним из слагаемых ее развития. Поэтому Дж. М. Кейнс рассматривал сокращение налогов как основной фактор роста совокупного спроса и соответственно роста реального ВНП. Согласно теории монетаризма (М. Фридмен, Ф. Кейган, А. Мельтцер, Ф. Хайек; 1970—1980-е гг.) налоги наряду с другими компонентами воздействуют на денежное обращение, через них изымается излишнее количество денег. Тем самым уменьшаются неблагоприятные факторы развития экономики.

Теория экономики предложения (А. Лаффер, М. Фелдстайн, Дж. Гилдер, М. Эванс; 1970—1980-е гг.), в большей степени, чем две предыдущие, рассматривает налоги как один из важных факторов экономического развития и регулирования экономики. В соответствии с этой теорией снижение налогового гнета приводит к бурному росту предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках данной теории американский экономист А. Лаффер установил математическую зависимость дохода бюджета от уровня налоговых ставок.

Эффект Лаффера. Графически так называемый эффект Лаффера отображается кривой, которая показывает зависимость поступающих в бюджет сумм налогов от ставок подоходного налога (рис. 18.1).

На кривой Лаффера отмечают следующие критические точки:

Источник: данные Госкомстата.

Для измерения уровня цен в экономике в целом используется показатель темпа роста дефлятора ВВП, или нормы инфляции:

где Ин — норма инфляции; Дввп1 — дефлятор ВВП в исследуемом году; Дввп0 — дефлятор ВВП в базовом году.

Дефлятор является одним из наиболее распространенных ценовых индексов, с помощью которых измеряются изменения уровня цен в стране.

Ценовые индексы делятся на два вида:

1) индексы для неизменного набора товаров, или с неизменными весами, т.е. индексы Ласпейреса. Примером подобного индекса может быть индекс потребительских цен (ИПЦ): неизменная потребительская корзина, состоящая из одних и тех же благ, которые сравнивают с точки зрения цен включенных в нее благ в текущем году и в базисном периоде.

где q0 — количество товаров и услуг в базисном году; р0 — цены товаров и услуг в базисном году; р1 — цены товаров и услуг в текущем году;

2) индексы для изменяющегося набора товаров, или с переменными весами, т.е. индексы Пааше. Примером подобного рода индекса может быть дефлятор ВВП: текущие количества произведенных сегодня благ сравнивают исключительно с точки зрения ценовых изменений этих благ, произошедших со времени базисного периода.

где q1 — количество товаров и услуг в текущем году; р0 — цены товаров и услуг в базисном году; р1 — цены товаров и услуг в текущем году.

Рассмотренные ценовые индексы дают возможность привести номинальные показатели к реальным значениям, а также проводить сравнения по годам, выявляя тенденции изменения реальных показателей.

Последствия инфляции. Инфляция оказывает серьезное влияние на экономику государства. Последствия инфляции испытывают на себе все слои общества. Для потребителя инфляция несет снижение реальных текущих доходов и реальной ценности личных сбережений; появляется эффект инфляционного обложения, когда рост номинальных денежных доходов переводит потребителя в более высокую группу налогоплательщиков.

Для производителя искаженная цена делает невыгодным осуществление инвестиций в реальную экономику, поэтому предприниматель уходит либо на рынки ценных бумаг, либо играет на разнице курса валют. Поскольку рост доходов отстает от роста цен, то цена рабочей силы становится ниже, чем цена оборудования. Инфляция, таким образом, создает механизм торможения НТП, консервирует трудоемкое производство. Кроме того, происходит ослабление позиций национального производителя на мировом рынке. Происходит также быстрое социальное расслоение населения страны, растет безработица. Наиболее уязвимыми в условиях инфляции становятся малоимущие слои населения, лица наемного труда с фиксированными доходами. Определенные потери несут и предприниматели, которые вложили капитал в отрасли с медленным оборотом средств, кредиторы и др. В обществе появляется так называемый скрытый инфляционный налог в виде денежной инфляции; его платят те социальные группы, профсоюзы которых не добились субсидирования правительством социальных программ поддержки в условиях инфляции, а также те, кто не охвачен профсоюзами.

На рубеже 1960—1970-х гг. появляется новое явление в рыночных странах — стагфляция, которая связана с изменившимися условиями воспроизводства капитала. Ранее на фазе депрессии падение цен стимулировало предпринимателей начать обновление основного капитала.

Переход к массовому обновлению основного капитала втягивал экономику в фазу оживления, затем в экономический подъем. Данная тенденция была прервана инфляцией, препятствующей падению цен и оставляющей экономику длительное время в состоянии застоя. Стагфляция, таким образом, характеризуется возрастанием общего уровня цен с одновременным сокращением производства. Ряд экономистов объясняют данное явление структурными перекосами в экономике, ее монополизацией, инфляционными ожиданиями предпринимателей, которые завышают цены на свои услуги в условиях прогнозируемого падения доходов.

Вместе с тем инфляция может выступать и как фактор оживления экономики. От нее выигрывают посредники, получатели кредитов, покупатели недвижимости. Однако в долгосрочном плане нарастание социально-экономических противоречий приводит к падению экономического роста.

Инфляция в России. В нашей стране инфляция имеет некоторые особенности, поскольку она вызвана не только нарушением в сфере денежного обращения, но имеет и некоторые немонетарные причины: структурные перекосы в экономике и монополизация в ведущих отраслях производства.

Данные меры позволили сбить инфляционную волну, хотя не все из них оказались достаточно эффективными. В частности, проведенная приватизация не привела к появлению массового собственника как основы среднего класса в России.

Динамику инфляции в России отражают следующие показатели:

| Годы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

| Показатели инфляции, % | 20,2 | 18,6 | 15,1 | 12 | 11,7 | 10,9 | 9,0 | 11,9 | 13,3 | 8,8 |

В основе снижения уровня инфляции лежит благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, которая способствует росту экспорта топливно-сырьевых отраслей экономики. Однако для придания инфляционным процессам регулируемого характера необходимы серьезные преобразования российской экономики.

Фискальная политика — что это и как работает

Фискальная политика (налогово-бюджетная) — представляет собой один из базовых инструментов регулирования экономических процессов в любом государстве.

До разработки кейнсианской экономической теории как таковой фискальной политики просто не существовало. Правительство просто рассматривало пропорции распределения объёма производства страны и платежей за пользование коллективными благами. Даже на сегодняшний день из-за сравнительно недавнего начала использования фискальной политики, государства ещё не могут в полной мере раскрыть полностью потенциал её использования.

1. Что такое фискальная политика простыми словами

Основные инструменты фискальной политики — это изменение величины государственных расходов и изменение ставок налогообложения с целью регулирования доходной части бюджета.

Потребность в разработке и систематическом проведении фискальной политики усилилась во второй половине XX века, когда финансы государства стали играть значительную роль в обеспечении стабильного экономического роста.

В краткосрочно периоде фискальная политика проводится для поддержания стабильного уровня объёма выпуска (ВВП), полной занятости ресурсов и стабильного уровня цен. В долгосрочном плане фискальная политика обеспечивает стабильные темпы экономического роста.

Важно учитывать, что фискальная политика проводится государством в условиях неопределённости. Это касается прежде всего вопроса правильной идентификации текущего экономического цикла. Далеко не всегда удаётся определить лучшую экономическую политику для сглаживания циклических колебаний в экономике.

В результате этого фискальная политика может как благотворно, так и достаточно болезненно воздействовать на стабильность национальной экономики.

Основные цели фискальной политики:

2. Фискальная политика и бюджет государства

Одна из основных задач фискальной политики регулировать дефицит государственного бюджета.

Дефицит государственного бюджета возникает, когда государственные расходы больше налоговых сборов. При сокращении поступлений от налогов государство вынуждено финансировать дефицит бюджета из других источников, изыскивая средства для финансирования дефицита.

Существует три основных способа финансирования дефицита бюджета:

Первые два способа ведут к росту государственного долга, по которому нужно платить проценты. Эти выплаты являются первоочередной статьёй расходов государственного бюджета.

Основные инструменты фискальной политики

3. Виды фискальной политики

По используемым методам и инструментам фискальную политику разделяют на политику прямого воздействия и политику косвенного воздействия.

В основе прямой политики воздействия лежит изменение величины государственных закупок при финансировании государственных производственных предприятий, инвестировании в производственную и непроизводственную инфраструктуру, государственные закупки товаров и услуг.

Методы косвенной политики непосредственно влияют на производителей и потребителей путём воздействия на расходы производителей и доходы потребителей. Например, изменение налогооблагаемого минимума, налоговые льготы.

В зависимости от того, на что и как государство использует фискальную политику, последняя делится на:

3.1. Дискреционная

Дискреционная фискальная политика — это сознательные действия государства, направленные на изменение величины государственных расходов или величины собираемых налогов с целью регулирования дефицита государственного бюджета и экономического роста.

Эффективная дискреционная фискальная политика предполагает грамотную диагностику происходящих экономических процессов, на основе которой правительство настраивает свои рычаги: налоги и государственные расходы.

3.2. Автоматическая

Автоматическая фискальная политика заключается в незапланированных структурных изменениях в чистых налогах и правительственных закупках, происходящих при перемене макроэкономического состояния экономики государства с сохранением неизменного уровня налоговых ставок и программ по трансферу. Автоматическая (недискреционная) фискальная политика или политика автоматических (встроенных) стабилизаторов, использует механизм, который без участия государства устраняет неблагоприятное положение на разных фазах экономического цикла.

Автоматическая фискальная политика — это автоматическое изменение величины государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета в результате циклических колебаний совокупного дохода.

Рестрикционная фискальная политика воздействует на экономические циклы. Используя её, нельзя полностью стабилизировать экономику, просто спады и подъёмы будут иметь более сглаженные последствия.

И дискреционная, и автоматическая фискальные политики играют важную роль в стабилизационных мероприятиях, однако ни та, ни другая не является панацеей от всех экономических бед.

В периоды экономического спада государство проводит стимулирующую фискальную политику. В этой ситуации необходимо стимулировать совокупный спрос внутри государства или совокупное предложение, либо два параметра сразу. Для этого государство повышает объем госзакупок товаров и услуг, снижает налоги и повышает трансферы. Стимулирующая фискальная политика в большинстве случаев способствует восстановлению экономики.

В период «перегрева» экономики власти проводят сдерживающую фискальную политику. В основе её лежит сокращение расходов и трансферов, а, также, повышение налогов. Данные меры приводят как к сокращению совокупного спроса, так и совокупного предложения.

Аналогичная политика проводится правительствами ряда стран с целью замедлить темпы инфляции. В краткосрочной перспективе эти меры позволяют снизить инфляцию спроса ценой роста безработицы и спада производства. В более долгом периоде растущий налоговый клин послужит основой для спада совокупного предложения и развертывания механизма стагфляции. Особенно это вероятно, когда сокращение государственных расходов осуществляется пропорционально по всем статьям бюджета и не создаёт приоритетов в пользу государственных инвестиций в инфраструктуру рынка труда.

4. Плюсы и минусы фискальной политики

5. Эффективность фискальной политики

Изучение последствий фискальной экспансии (увеличение расходов или снижение налогов в целях стабилизации экономики и стимулирования экономического роста) показало, что применение данных мер имеет наибольший эффект при следующих условиях:

Фискальная политика наиболее эффективна в случае высокой чувствительности спекулятивного спроса на деньги и инвестиции к процентной ставке. В обратной ситуации фискальная политика абсолютно неэффективна, а денежная политика сопровождается существенным эффектом вытеснения.

При отсутствии резервов увеличения объёма производства и занятости фискальная экспансия эффективна лишь в краткосрочной перспективе.

6. Исследования в области фискальной политики

Современные исследования фискальной политики в отечественной и зарубежной литературе можно свести к шести основным направлениям.

7. Заключение

Фискальная политика, проводимая государством, основывается на положении о том, что изменение налоговых изъятий и объёма государственных расходов влияет на совокупный спрос и, следовательно, на величину ВНП, занятость и цены.

В краткосрочном периоде снижение налогов и увеличение правительственных расходов оказывает повышающее воздействие на совокупный спрос и, наоборот, увеличение налогов и сокращение государственных расходов уменьшает совокупный спрос. В долгосрочной перспективе фискальная политика может оказывать негативное воздействие на экономический рост.

В зависимости от преследуемых целей фискальная политика может носить стимулирующий или сдерживающий характер.

Фискальная политика эффективна лишь в краткосрочном периоде.

Выбор инструмента фискальной политики зависит от общего курса, проводимого правительством.

Если это «либеральный» курс, предполагающий широкое участие государства регулировании экономики, то предпочтение отдается правительственным расходам. Если проводится «консервативный» курс, ориентированный на сужение роли государства и создание чисто рыночного механизма, то более широко используют налоговые изменения.

Автор: Кутняк Екатерина, редактор: Балдин Андрей