какие животные эволюционируют до сих пор

10 Странных случаев невероятной эволюции животных

Эволюционная адаптация сформировала жизненные формы в отдельные, легко узнаваемые группы с определёнными чертами, которые мы принимаем как само собой разумеющееся. Однако есть некоторые существа, которые развились таким странным образом, что их сложно отнести к их родительской группе, такие как, например, океанские игуаны, в то время как другие, неродственные виды сложно отличить друг от друга из-за конвергенции. Ниже представлены случаи невероятной эволюции, включающие травоядного ястреба, плотоядного попугая и крошечного жирафа…

В отличие от других попугаев, Kea живут в горных перевалах, поэтому их можно нередко увидеть на снегу. Суровые условия обитания сделали их самым умным видом попугаев и, возможно, самыми умными птицами на планете. Во время поиска добычи Кea парит, как ястреб и издаёт звуки больше похожие на ястребиные крики, чем на звуки издаваемые обычным попугаем. Эти птицы оказались под угрозой исчезновения из-за вмешательства человека.

9. Орёл-вегетарианец

В отличие от Кеа, и по странному стечению обстоятельств пальмовый гриф, известный также как грифовый орлан, являющийся африканским родственником беркута, канюка и ястреба безжалостно нападает на пальмовые деревья, вместо того, чтобы питаться животными. Пищеварительная система этого хищника специально адаптирована к такой диете, тем не менее, во всех остальных отношениях он выглядит и действует так же, как и большинство других орлов. Он раскалывает орехи своим огромным клювом и извлекает маслянистую мякоть, которая является полноценной заменой типичной диете хищников, состоящей из мяса животных. Эта птица является живым примером того, насколько быстро действует генетическая адаптация, а также того, насколько сильно животное может отклониться от нормы.

8. История о двух лугах

Певчие птицы являются весьма разнородной группой, которая одновременно озадачивает учёных, и даёт возможность взглянуть на невероятные тайны эволюции. Конвергентная эволюция происходит тогда, когда два неродственных вида приобретают один и тот же внешний вид из-за условий окружающей среды. На лугах Северной Америки обитает западный луговой трупиал, которые эволюционировал от чёрных дроздов, которые всё ещё существуют сегодня в чёрном варианте и живут на деревьях. Западный луговой трупиал отличается от чёрных дроздов по целому ряду очень специфических признаков, таких как оперение, форма тела и навыки кормодобывания. Однако в Западной Африке, луга населяет не связанная с западным луговым трупиалом птица, известная как жёлтогорлый длинношпорцевый конёк, который происходит от весьма отличающейся и древней группы птиц под названием коньки, которые являются небольшими коричневыми певчими птицами, живущими на открытой местности. Жёлтогорлый длинношпорцевый конёк (представленный на фотографии) как и западный луговой трупиал, совершенно не походят на своих предков.

На двух континентах, два вида птиц полностью перестали быть похожими на своих ближайших родственников по форме тела, привычкам и цвету оперения, став, однако, практически идентичными друг другу. Это один из самых ярких примеров эволюции.

7. Стриж и ласточка

На протяжении многих лет наблюдатели смотрели в небо и видели небольших, серпокрылых птиц пролетавших над их головами. Птицы выглядели примерно одинаковыми по размеру и форме, за исключением того, что некоторые виды «ласточек» держали свои крылья более жёстко, и могли намного быстрее подняться в облака. Оказалось, что ласточки, которые происходят из той же группы что и снегири, синицы и воробьи, были одной отдельной группой, в то время как птицы с жёсткими крыльями, которые выглядели фактически идентично, невероятно сильно отличались от них генетически, а их различия во внешнем виде были практически неразличимы. Стриж на самом деле намного ближе связаны с колибри и жалобным козодоем, и их генетическое строение не сильно отличается от сов. Внешний вид может быть очень обманчивым…

6. Сумчатый крот

Среди млекопитающих Австралии преобладает подкласс сумчатых. У этих животных нет связей с другими группами млекопитающих, и они зачастую обладают отличительными формами тела. Однако сумчатые помогли учёным найти «ответы» на вопросы о млекопитающих, которые являются совершенно другой группой. В то время как плотоядные млекопитающие эволюционировали во львов, у сумчатой группы животных был свой, ныне вымерший вариант сумчатого льва. В наше время существует сумчатый крот, который не имеет отношения к знакомым, но таинственным кротам, населяющим Европу, Азию и Северную Америку. Это странное, слепое сумчатое выглядит и действует точно так же, как другие кроты в своей среде обитания, однако сумчатый крот не имеет к ним никакого отношения.

5. Мокрицы

Если перевернуть кирпич в саду вы, скорее всего, увидите целую кучу маленьких серых существ с сегментированными телами и длинными усиками, из брюха которых отходят множество лапок. Они могут выглядеть одинаково, но на самом деле мокрицы могут быть двумя совершенно разными животными, связанными также как собака и морская собака (акула). Мокрица является сухопутным ракообразным, тесно связанным с креветками, и родственным крабам и омарам. Многоножка-броненосец вследствие эволюции приобрела точно такую же форму, как и мокрица, причём совершенно отдельно от неё. Это животное генетически является многоножкой, и остальные представители этой группы обладают длинными телами, как у сороконожки, и являются лесными существами с бессчётным количеством лапок.

3. Морская ящерица

Эволюция часто рассматривается как серия шагов вперед, от примитивной жизни до сложной, или из океана на сушу. В девонский период на Земле в основном жили разнообразные морские рептилии, которые уже давно вымерли. В более поздние периоды по Земле бродили ящерицы всех форм и размеров. Однако один вид ящерицы вернулся к жизни в океане. Морская игуана является гигантской розовой ящерицей, которая плавает под волнами у берегов Галапагосских островов Эквадора. Морская игуана, также как и её сухопутный родственник зелёная игуана, является травоядным животным и питается водорослями. Морские игуаны часто вылезают погреться на солнце среди солёных брызг на маленьких островках, где их можно перепутать с тюленями.

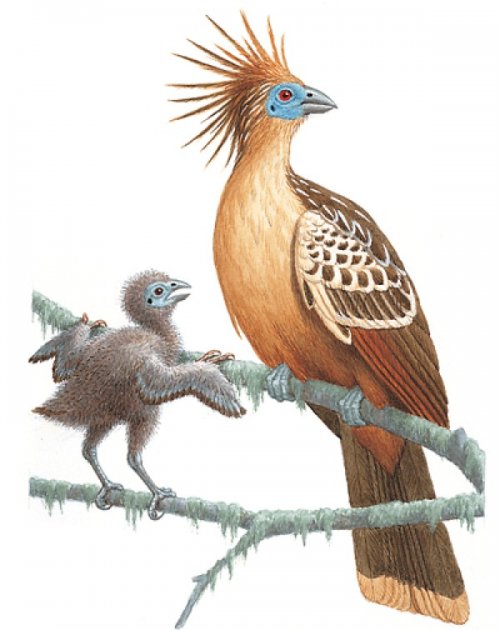

2. Птицы с руками

Существует поговорка «лучше синица в руках, чем журавль в небе», однако из 10 000 видов птиц, существующих на Земле, есть один вид, у которого есть свои руки. Гоацин — это странный, примитивный родственник кукушки, птицы эндемичной дождевым лесам Южной Америки, обладающий странным реликтом рептилии. Когда вылупляются птенцы становится очевидным, что эти птицы сохранили невероятно примитивные черты, датирующиеся тем периодом, в котором птицы предположительно жили бок о бок с тероподами или хищными динозаврами. От суставов крыльев этих птиц простираются две руки вооруженные острыми когтями и используются для того, чтобы в целях безопасности подниматься на деревья. Интересно то, что гоацин также является единственной жвачной птицей, у которой развилась та же пищеварительная система, что и у крупного рогатого скота, который питается с помощью переработки зеленой растительной массы во втором желудке.

1. Поддельная антилопа

В прериях Северной Америки обитают прыгающие, пестрые животные известные как вилороги. Однако антилопы являются отдельной и древней группой животных, тесно связанной с козами и обитающей в Африке и Азии. Вилороги на самом деле являются единственным выжившим представителем вымершего семейства вилороговых, которое вместе с африканскими жирафами и окапи образует надсемейство жирафовых. Поэтому, североамериканские вилороги являются не антилопами, а живущим ископаемым семейства жирафов, которые приняли форму антилоп вследствие естественного отбора. Кто знает, какие ещё сюрпризы ожидают тех, кто решится раскрыть странные аномалии природы.

Поддержи Бугага.ру и поделись этим постом с друзьями! Спасибо! 🙂

Направляемая человеком эволюция — ближе, чем кажется

Эволюцию часто считают очень долгим процессом, но представление о том, что её последствия проявляются только через миллионы лет, игнорирует существенную часть эволюционного процесса: адаптацию.

Мы склонны зацикливаться на радикальных сдвигах, создаваемых эволюцией в течение тысячелетий. Игнорировать крохотные различия между поколениями, из которых со временем складываются большие эволюционные изменения, привлекающие наше внимание, не составляет труда. Этот стихийно возникающий побочный эффект крохотных адаптаций может полностью заслонять от нас то, как люди непосредственно влияют на эволюционные процессы в природе. Животные — от слонов, обходящихся без бивней, до рыб, не чувствующих запахов, — развивают особые формы адаптации, которые позволяют им жить в экосистемах, разрушенных и изменённых человечеством. Эти формы адаптации — ступень эволюционного процесса, следы влияния человечества на который несомненно заметны уже сейчас.

Меняя облик планеты, люди меняют её фауну. Вот несколько примеров того, как это происходит.

Берёзовая пяденица

Один из самых впечатляющих примеров нечаянно создаваемых человеком эволюционных последствий — берёзовая пяденица (Biston betularia), которая встречается во многих местах планеты, включая Азию, Северную Америку и Европу. Однако, говоря об эволюции этой бабочки, особое внимание следует уделить Англии, потому что здесь берёзовая пяденица, адаптируясь к динамично меняющейся среде, успела изменить свою окраску не однажды, а дважды!

Примерно до 1811 года английская берёзовая пяденица обычно имела светлую окраску крыльев (Biston betularia morpha typica). Однако в последующие полстолетия стала доминировать тёмная окраска (Biston betularia morpha carbonaria). В 1864 году исследователь Р. С. Эдлстон (R. S. Edleston) отметил, что карбонарию можно увидеть чаще, чем типику.

Спасибо промышленной революции: не будь её — не было бы и этой меланистической модификации! Из-за выросших повсюду заводов, работавших на угле, английские поля и леса покрыла сажа. Выбросы диоксида серы уничтожили множество мхов и лишайников, которыми из века в век были обильно облеплены стволы и ветки деревьев, в результате чего деревья стали намного темнее, чем раньше. В этой новой среде вместо светлой берёзовой пяденицы (типики) стала процветать тёмная (карбонария). Чернильный цвет, выдававший карбонарию на фоне светлых деревьев и лишайников, теперь оказался превосходным средством маскировки. Напротив, светлый цвет типики, хорошо защищавший её от хищников, сделал её мишенью, резко контрастируя с окружающей средой.

Хотя карбонарии завоевали практически безраздельное господство (98 процентов пядениц, наблюдавшихся в 1895 году в Манчестере, оказались карбонариями), оно быстро сошло на нет. Около 1840 года промышленная революция закончилась. Последующие годы принесли в Англию уменьшение промышленных выбросов, в результате чего окружающая среда стала чище. С исчезновением сажи мхи и лишайники, как прежде, облепили деревья, ситуация вновь изменилась, и карбонария снова превратилась в странную выскочку, а типика снова стала королевой камуфляжа. В двадцать первом веке в Англии, как и в доиндустриальную эпоху, среди берёзовых пядениц редко можно встретить карбонарий.

В 1896 году Дж. У. Татт (J.W. Tutt) опубликовал научную статью с подробным описанием изменений в окраске бабочек. Жаль, что это произошло спустя более десяти лет после смерти Чарльза Дарвина: историю эволюции берёзовых пядениц он мог бы использовать как яркую иллюстрацию истинности своей теории естественного отбора. Интересно, что в 1878 году британский энтомолог Альберт Бриджес Фарн (Albert Brydges Farn) написал Дарвину письмо, в котором рассказал ему об одном из видов ночных бабочек. По наблюдениям Фарна, эти бабочки в зависимости от окружающей среды имели разную окраску: белую, чёрную, серую, коричневую и красную. К сожалению, Дарвин, похоже, не ответил Фарну. Насколько нам известно, он даже не прочитал его письмо. Это достойно осуждения, ибо, как написал в 2009 году Г. Б. Д. Кеттлвелл (H.B.D. Kettlewell), «если бы Дарвин наблюдал индустриальный меланизм, он бы увидел, что эволюционные сдвиги могут происходить не за тысячи лет, а за тысячи дней».

Рыжая лисица

В статье, опубликованной 3 июня 2020 года, описано исследование 111 черепов рыжей лисицы (Vulpes vulpes), собранных в Лондоне и его окрестностях. В ходе этого исследования удалось сделать весьма интересное открытие. Разделив черепа по месту обнаружения на сельские и городские, исследователи выявили следующую тенденцию: у городских лисиц морда оказалась короче и шире, чем у сельских.

По мнению учёных, эти различия, «вызваны, вероятно, разными биомеханическими требованиями к добыванию пищи … в разных местах обитания». Проще говоря, поскольку диета городской лисицы может более чем на 37 процентов состоять из человеческой пищи с мусорных свалок, которую животное находит, хватает и ест совсем не так, как традиционную добычу, их челюсти адаптируются к этой диете. При более короткой морде они смыкаются не столь стремительно, как иногда требует охота на кролика, но это не очень важно, когда идёт охота на объедки из McDonald’s. Зато при более короткой морде лисьи челюсти обретают более высокую механическую прочность.

Городские лисицы специфичны не только мордой. У них не такой, как у сельских, размер головного мозга и по-другому проявляется половой диморфизм (разница между самцами и самками). Эти различия связаны с так называемым «синдромом одомашнивания» — набором поведенческих и физиологических черт, свойственных домашним животным, в отличие от их диких предков. Примечательно, что эксперименты по одомашниванию лисиц, кроме изменения их поведения (в частности, появления у них дружелюбия по отношению к людям), привели и к уменьшению размеров морды.

Одомашнивание диких животных — давно известный экстремальный способ воздействия на их генотипы и фенотипы. Наблюдая за тем, как меняются лисьи свойства в городских условиях, можно чётко проследить этапы, предшествующие одомашниванию. Хотя люди, живущие там же, где и популяции городских лисиц, не предпринимают (как правило) явных попыток приручить этих хищников, лисья морфология, тем не менее, меняется. Люди влияют на свойства лисиц, даже не прилагая к этому усилий, просто живя рядом с ними.

Африканский слон

Если я спрошу у вас, в чём разница между самцом и самкой слона, вы, возможно, ответите мне, что только самцы имеют бивни. Однако это верно лишь отчасти. Да, для азиатского слона (Elephas maximus) такой ответ годится: бивни только у самцов. Однако с африканскими слонами — саванным (Loxodonta Africana) и лесным (Loxodonta cyclotis) — дело обстоит иначе: бивни как у самцов, так и у самок. Если только это не слоны из мозамбикского национального парка Горонгоса (Gorongosa National Park).

Чтобы добыть слоновую кость, люди веками охотились на слонов, но всего за несколько лет, в период с 1977 по 1992 год, во время пятнадцатилетней гражданской войны в Мозамбике, в национальном парке Горонгоса было убито 90 процентов слонов: для войны требовались деньги. Первыми убивали самцов, потому что у них бивни больше, чем у самок, а это значит — больше слоновой кости, но в конечном итоге жертвами торговли слоновой костью стали и самки.

В нормальных условиях только у 2—4% самок африканских слонов не растут бивни. Однако на данный момент среди переживших гражданскую войну мозамбикских слоних 51 процент безбивневых. Их потомство тоже не склонно выращивать бивни: безбивневые самки составляют 32 процента.

Эти генотипические и фенотипические эффекты торговли слоновой костью можно увидеть и в других странах. В танзанийском национальном парке Руаха (Ruaha National Park) среди самок слонов, переживших браконьерский беспредел 70-х и 80-х годов ХХ века, 35 процентов безбивневые, как и 13 процентов самок из их потомства.

Из-за тенденции к исчезновению бивней слонам всё труднее рыть землю в поисках воды, сдирать с деревьев кору и отбиваться как от конкурентов, так и от хищников. Но эта тенденция — серьёзный вызов не только для слонов и их потомства. В зоне её негативного влияния не могут не оказаться многие представители флоры и фауны, живущие там же, где и слоны. Например, другие животные находят в вырытых слонами ямах воду, а поваленные слонами деревья используют как укрытие. В настоящее время мы вряд ли можем описать все экологические последствия исчезновения у слонов бивней.

Европейский сибас

Последний пример влияния людей на эволюцию животных давайте возьмём из океана. Обыкновенный лаврак (Dicentrarchus labrax), или европейский сибас, обитает в водах к западу и югу от Европы. Как и многие другие рыбы, он ежегодно мигрирует, и не сбиться с верного пути ему помогает, главным образом, обоняние. К сожалению, из-за человеческой деятельности сибас за восемьдесят предстоящих лет рискует в значительной степени потерять способность успешно мигрировать.

Поскольку в водоёмах продолжают оседать выбросы углекислого газа (CO₂), pH океана продолжает падать. Это повышение кислотности вызывает обесцвечивание кораллов и, как правило, ухудшает жизнь водных видов животных. По прогнозам, к концу столетия уровень CO₂ в океане составит 800 — 1000 µатм. Это более чем в два раза выше нынешнего уровня CO₂ (400 µатм), и, по-видимому, более чем достаточно для того, чтобы существенно повлиять на обонятельные рецепторы сибаса.

Как показали эксперименты, при уровне CO₂ 1000 µатм минимальное расстояние до источника запаха, необходимое сибасам для его обнаружения, на 42 процента меньше того, которое требуется при нынешнем уровне CO₂. Вдобавок в этих экспериментально исследованных условиях они, по-видимому, хуже распознают запах охотящихся на них хищников. При 400 µатм сибас «в присутствии запаха хищника снижает свою активность на 50%, тогда как при более высоких уровнях CO₂ снижает свою активность только на 20—27%».

Это не сулит для сибаса ничего хорошего. Если предположить, что люди не ограничат выбросы CO₂, сибас, чтобы как-то компенсировать ухудшение обоняния, будет вынужден адаптироваться и эволюционировать по-новому. У него может измениться среда обитания, вырасти чувствительность органов обоняния или других органов чувств. Если, конечно, он просто-напросто не вымрет. Мы не можем точно предсказать, что произойдёт с европейским сибасом, и в этом вся суть. Люди смутно представляют себе своё нынешнее влияние на эволюцию флоры и фауны, не говоря уже о будущем.

К счастью, можно сделать так, чтобы обоняние сибаса не пострадало, и мы, безусловно, должны работать в этом направлении. То, что рыбы одного из видов будут обнаруживать источник запаха на расстоянии, которое на 42 процента меньше, чем прежде, казалось бы, пустяк, но законы экологии справедливо утверждают, что всё взаимосвязано. К исчезновению сибаса из ресторанных меню привыкнуть нетрудно, однако дело обстоит гораздо серьёзней: такие сдвиги в поведении сибаса, как те, что произойдут из-за снижения у него способности чуять и избегать хищников, существенно повлияют на многие экосистемы и, следовательно, на всю биосферу. Хотя с обонянием европейского сибаса пока что всё в порядке, вышеупомянутые эксперименты заставляют нас снова и снова думать о том, какой опасной может оказаться эволюция этих рыб, если сегодня же не принять решительные меры.

Эволюция длится миллионы лет, но это не значит, что она не происходит ежеминутно. Вольно или невольно люди вмешиваются в эволюционные процессы животного мира, и это вмешательство должно быть разумным. Если вы когда-нибудь хотели видеть своими глазами эволюцию, могу порадовать: у вас есть такая возможность. Только нужно научиться делать так, чтобы эта направляемая человеком эволюция не вела к гибели разнообразие живых организмов, к которому мы привыкли и которое мы любим.

Процесс эволюции животных, или история развития фауны на Земле

История эволюции животных

Для многих людей, животные, пожалуй, самые знакомые и интересные из всех живых существ на планете. Это может быть связано с тем фактом, что мы сами относимся к Царству животных. Таким образом, у нас есть ряд общих черт со всей фауной, которые указывают на то, что эволюционная история также общая.

Все животные классифицируются как многоклеточные эукариоты: их тела состоят из большого количества клеток, и микроскопическое обследование этих клеток показывает, что они содержат ядро и ряд других органелл. По сравнению с прокариотическими организмами, такими как бактерии, животные имеют относительно недавнее эволюционное происхождение. Данные ДНК свидетельствуют о том, что первые эукариоты развивались от прокариот, от 2,5 до 1 млрд лет назад. То есть, эукариоты датируются как таксоны начиная с заключительного в докембрии протерозойского эона. Ископаемые, как простые одноклеточные, так и более сложные многоклеточные организмы находятся в изобилии в породах этого периода времени. Фактически, название «протерозой» означает «ранняя жизнь».

Растения и животные обязаны своим происхождением эндосимбиозу, процессу, когда одна клетка глотает другую, но по какой-то причине не усваивает ее. Свидетельством тому является их функционирование. Животные полагаются на органеллы, называемые митохондриями, которые необходимы для синтеза АТФ, а также на аэробное дыхание. Имеются значительные свидетельства того, что митохондрии развивались из свободно живущих аэробных бактерий: они представляют собой размер бактериальных клеток; размножаются бинарным делением; имеют свой собственный геном в виде одной круговой молекулы ДНК; их рибосомы более похожи на бактерии, чем на рибосомы, обнаруженные в цитоплазме клеток эукариот; как хлоропласты, они заключены в двойную мембрану.

Животные развивались в море. И именно там они оставались по меньшей мере 600 миллионов лет. Это связано с тем, что в отсутствие защитного озонового слоя, Земля была погружена в летальные уровни УФ-излучения. Как только фотосинтез поднял уровни атмосферного кислорода достаточно высоко, сформировался озоновый слой, а это означало, что тогда живые существа могли отправиться на сушу.

Самые древние окаменелости, свидетельствующие о многоклеточных животных, представляют собой норы, которые, по-видимому, были сделаны гладкими, червеобразными организмами. Такие следы окаменелостей были обнаружены в скалах Китая, Канады и Индии, но они мало рассказывают нам о животных, которые их оставили.

Эдиакарская биота

Между 620 и 550 миллионами лет назад (во время эдиакария, или вендского периода) в летописи окаменелостей появились крупные, сложные, мягкотелые многоклеточные животные. Эта особая группа животных, известная как эдиакарская биота (или вендская биота), впервые была обнаружена на территории Австралии, но встречалась и в других частях планеты.

Эдиакарская фауна характеризовалась незначительными признаками, или вообще отсутствием каких-либо скелетных твердых частей. То есть были мягкие организмы и некоторые из них, возможно, принадлежали к группам животных, которые мы знаем сегодня, в то время, как другие, похоже, не имеют никакого отношения к фауне. Хотя многие из эдиакарских организмов были сопоставлены с современными медузами или червями, они также были похожи на матрац: с жесткими внешними стенками, заполненными жидкостью внутри – подобно губке.

Как группа, эдиакарские животные отличались плоским, рельефным видом, и многие проявили радиальную симметрию. Они варьировались в размерах от 1 см до 1 м и были классифицированы по трем основным формам: дисковидные, завитые или овально-удлиненные.

Кембрийский «взрыв» и «Сланцы Бёрджес»

Эдиакарские животные исчезают из летописи окаменелостей в конце вендского периода (544 миллионов лет назад). На их месте появляются представители почти всех современных типов: губки, медузы и кораллы, плоские черви, моллюски, кольчатые черви, насекомые, иглокожие и хордовые, а также множество «меньших» типов, таких как немертины. Эти «современные» организмы появились относительно быстро в разрезе геологического времени, и их резкое возникновение часто описывается как «кембрийский взрыв», однако, помните, что летопись окаменелостей «взрыва» распространяется примерно на 30 миллионов лет.

Одни из самых известных камбрийских окаменелостей были обнаружены в Сланцах Бёрджес, на территории Британской Колумбии. Эта горная формация появилась в середине кембрия, когда «взрыв» уже длился в течение нескольких миллионов лет. Она содержит известных животных, таких как трилобиты, моллюски, иглокожие, и плеченогие. Также здесь были обнаружены останки необычных животных, таких как Опабиния, которая, принадлежала к вымершему классу. Даже раннее хордовое животное Пикайя, было найдено сланцах Бёрджес.

Эти окаменелости также служат хорошим доказательством плотоядных животных (например, Аномалокарис) и, следовательно, сложных отношений между хищниками и добычей. Они дают представление о том, как эволюция могла развиваться относительно истории многоклеточных животных, и на самом деле некоторые авторы рассматривают кембрий, как период экстремальных «экспериментов» и огромного фаунистического разнообразия.

Причины кембрийского «взрыва»

Причина распространения животных форм в кембрии является предметом серьезных дискуссий среди ученых. Некоторые указывают на увеличение уровней кислорода в атмосфере, которое началось около 2000 миллионов лет назад, позволило эволюционировать более крупным организмам, и более сложным структурам тел. Изменение химии океана предоставило возможность развивать твердые части тела, такие как зубы и поддерживающие скелеты, благодаря карбонату кальция (CaCO3). Массовое вымирание, ознаменовавшее конец вендского периода должно было открыть экологические ниши, которые использовали новые животные, равно как и изменения среды обитания, вызванное континентальным дрейфом.

Важны также генетические факторы. Недавние исследования показывают, что за период до кембрийского взрыва наблюдалась постепенная эволюция генов, которые управляют процессами развития. Благодаря этому, начался беспрецедентный период эволюционных экспериментов и конкуренции. Многие виды, обнаруженные в летописи окаменелостей кембрия, исчезли бесследно. Те животные, которые остались в живых, подверглись значительным эволюционным изменениям.

Недавно многие ученые начали сомневаться в том, был ли кембрийский “взрыв” реальным событием или являлся древней летописью окаменелостей. Генетические данные показывают, что многоклеточные животные эволюционировали около 1 млрд лет назад; это подтверждается ископаемыми эмбрионами из пород в Китае, которые датируются 600 миллионами лет. Эти эмбрионы более сложные, чем у простых организмов, таких как губки и медузы, что говорит о том, что многоклеточные животные должны были развиваться намного дольше по времени. Кроме того, трилобиты были очень разнообразной группой даже в начале кембрия, и некоторые ученые полагают, что это указывает на то, что группа членистоногих должна была иметь гораздо более раннее эволюционное происхождение.

Появление животных на Земле

Каким бы ни было их происхождение, животные, возможно, рискнули выйти на землю в начале кембрия. Раньше ученые полагали, что фауна не начала колонизировать сушу до силурийского периода (440 – 410 миллионов лет назад). Тем не менее, обнаружение в 2002 году следов животных, которые обрушились на песчаные дюны около 530 миллионов лет назад, изменило эту точку зрения. Эти животные были членистоногими, напоминали губоногих и были размером с раков. Вероятно, они не жили на суше, а выходили на берег, чтобы спариваться или уклоняться от хищников. В это время единственные наземные растения, напоминали мхи.

Первые позвоночные

Животные продолжали диверсифицироваться в ордовикский период (505-440 миллионов лет назад). В основном это были беспозвоночные, в том числе граптолиты, которые были палочковидными ветвящимися колониями мелких животных, вместе с брахиоподами, трилобитами, головоногими моллюсками, кораллами, морскими лилиями и конодонтами. Теперь конодонты относятся к типу хордовых, но долгое время они были известны благодаря крошечным окаменелостям зубовидных скелетных останков.

По количеству видов беспозвоночные были, безусловно, наиболее распространенными ордовикскими животными – как и сегодня. Тем не менее, представители позвоночных также развивались в ордовикских морях. Это были рыбы.

Появление рыб

Как и конодонты, рыбы относятся к типу хордовых, поскольку они имеют определенные особенности: спинную струну или хорду, спинной нервный тяж, жаберные щели и хвост, который выходит за пределы ануса. Тем не менее, рыбы помещаются в подтип позвоночные (Vertebrata), потому что они также показывают развитие скелетных функций, таких как позвоночник, череп и кости на конечностях.

Не все современные группы рыб были представлены в ордовикских океанах. В это время только бесчелюстные эволюционировали от предка chordate. В силурийском периоде появились акулы и их родственники, а также две вымершие группы – плакодермы (у которых были костлявые пластины, покрывающие их головы) и акантоды (первые известные челюстные позвоночные, с хрящевым скелетом). Однако ни акулы, ни бесчелюстные не приобрели обычный вид до девонского периода. В течение девонского периода развивалось два других класса ныне существующих рыб: лучепёрые рыбы (например, карповые) и лопастопёрые рыбы (например, двоякодышащие и целакантообразные).

Бесчелюстные

Бесчелюстные (Agnathans) были самой ранней группой рыб: окаменелость Хайкоуихтис (Haikouichthys ercaicunensis) насчитывает около 530 миллионов лет, до кембрия. Раньше самые ранние бесчелюстные были датированы примерно 480 миллионами лет назад. Agnathans традиционно были помещены с позвоночными из-за присутствия черепа, хотя в современных животных, таких как миксиновые, отсутствует позвоночный столб. Самыми ранними бесчелюстными были остракодермы. Они имели хорошо развитый экзоскелет. Когда акулы и костные рыбы начали развиваться, около 450 миллионов лет назад, большинство остракодерм вымерли. Осталась лишь родословная, которая связывает их с современными миксинами и миногами.

Первые наземные животные

Рыбы продолжали развиваться в силурийский период (440 – 410 миллионов лет назад). В то же время некоторые группы растений и животных предприняли важный шаг – они колонизировали землю в первый раз. Мы не знаем почему это произошло, но, вероятно, это результат конкуренции в морских экосистемах, а также возможность избегать хищников и занимать новые наземные ниши.

Членистоногие были первыми животными, которые стали постоянными наземными обитателями. Ископаемые останки этих представителей фауны, найденные в Западной Австралии, насчитывают около 420 миллионов лет.

Членистоногие заранее приспособелись к жизни на суше. К тому времени, как они вышли на берег, у них уже появились более легкие тела и тонкие, сильные ноги, которые позволили им передвигаться. Их жесткие внешние экзоскелеты обеспечивали защиту и помогли сохранить необходимую влагу.

Пауки, губоногие и клещи – одни из самых ранних наземных животных. Некоторые из них были гигантами, к примеру, родственник скорпионов Slimonia, который достигал длины тела около 2 м. Эти существа были еще слишком большими и тяжелыми, а ходильные ноги очень маленькими, и поэтому они жили около водоемов.

Проблемы, возникшие при переходе на сушу

Ранние наземные животные должны были справиться с такими проблемами, как сохранение воды, газообмен, размножение, а также c тем фактом, что вода больше не поддерживала их тела против силы притяжения. У животных начали развиваться водоотталкивающие свойства тела, внутренние газообменные системы, способы размножения (которые не включали воду), а также сильные механизмы поддержки тела (эндоскелеты и экзоскелеты), позволяющие им перемещаться по суше. Однако не все таксоны фауны одинаково успешно справились с этими проблемами.

Эволюция земноводных

К девонскому периоду на земле доминировали две основные группы животных: тетраподы (четвероногие наземные позвоночные) и членистоногие, в том числе паукообразные и бескрылые насекомые. Первыми тетраподами были амфибии, такие как Ихтиостега, которые также были тесно связаны с лопастопёрыми рыбами, например, представителями вымершего рода Eusthenopteron.

Ихтиостеги имели несколько особенностей, которые предварительно адаптировали их к жизни на суше: у них были конечности (с пальцами), позволяющие передвигаться по дну мелких водоемов; легкие, для газообмена; а также начало шеи. Последнее важно, поскольку земной хищник не может полагаться на поток воды, чтобы получить пищу в рот, поэтому для поимки добычи вынужден поворачивать голову. Кости в плавниках ихтиостег почти идентичны костям в конечностях ранних амфибий.

Череп ихтиостеги был похож с черепом лопастопёрой рыбы Eusthenopteron, но выраженная шея отделяла тело от головы. В то время как у ихтиостеги было четыре сильных конечности, форма его задних ног подсказывает, что это животное не проводило все свое время на суше.

Первые рептилии и амниотическое яйцо

Одним из величайших эволюционных новшеств каменноугольного периода (360 – 268 миллионов лет назад) было амниотическое яйцо, которое позволило ранним рептилиям уходить из прибрежных местообитаний и колонизировать сухие районы. Амниотическое яйцо позволило предкам птиц, млекопитающих и рептилий размножаться на суше, и не допустить высыхание эмбриона внутри, поэтому можно было обходиться без воды. Это также означало, что в отличие от амфибий, рептилии могли производить меньше яиц в любой момент времени, поскольку риски гибели детенышей снизились.

Самая ранняя дата развития амниотического яйца – около 320 миллионов лет назад. Однако рептилии не подвергались какой-либо значительной адаптивной радиации еще около 20 миллионов лет. Современное мышление состоит в том, что эти ранние амниоты все еще проводили время в воде и выходили на берег, главным образом, чтобы откладывать свои яйца, а не питаться. Только после эволюции травоядных появились новые группы рептилий, способных использовать обильное флористическое разнообразие каменноугольного периода.

Ранние рептилии принадлежали к отряду, названному капторинидами. Гилономусы были представителями этого отряда. Это были маленькие животные размером с ящерицу, с черепами амфибий, плечами, тазом и конечностями, а также промежуточными зубами и позвонками. Остальная часть скелета была рептильной. Многие из этих новых «рептильных» особенностей также заметны у маленьких, современных амфибий.

Первые млекопитающие

Основной переход в эволюции жизни произошел, когда млекопитающие развились из одной линии рептилий. Этот переход начался во время пермского периода (286 – 248 миллионов лет назад), когда группа рептилий, которая включала диметродонов, породила «ужасных» терапсидов. (Другие крупные ветви, завропсиды, породили птиц и современных рептилий). Эти млекопитающие-рептилии, в свою очередь, породили цинодонт, таких как тринаксодон (Thrinaxodon) во время триасового периода.

Эта эволюционная линия обеспечивает отличную серию переходных окаменелостей. Развитие ключевой особенности млекопитающих, наличие единственной кости в нижней челюсти (по сравнению с несколькими у рептилий), можно проследить в истории окаменелостей этой группы. Она включает в себя прекрасные переходные окаменелости, Diarthrognathus и Morganucodon, чьи нижние челюсти имеют как рептильные, так и млекопитающие сочленения с верхними. Другие новые особенности, обнаруженные в этой линии, включают развитие различных видов зубов (особенность, известная как гетеродонтность), формирование вторичного нёба и увеличение зубной кости в нижней челюсти. Ноги расположились непосредственно под телом, эволюционное продвижение, которое происходило у предков динозавров.

Конец пермского периода был отмечен, возможно, самым большим массовым исчезновением. По некоторым оценкам, до 90% видов вымерли. (Недавние исследования предположили, что это событие было вызвано падением астероида, спровоцировавшем изменения климата.) В течение последующего триасового периода (248 – 213 миллионов лет назад) выжившие особи после массового вымирания начали занимать свободные экологические ниши.

Однако в конце пермского периода были динозавры, а не млекопитающие-рептилии, которые воспользовались новыми доступными экологическими нишами для диверсификации в доминирующих наземных позвоночных. В море у лучепёрых рыб начался процесс адаптивной радиации, который сделал их класс наиболее богатым видами из всех классов позвоночных.

Классификация динозавров

Одно из основных изменений в группе рептилий, породивших динозавров, заключалось в позе животных. Изменилось расположение конечностей: ранее они выступали по бокам, а затем начали расти непосредственно под телом. Это имело серьезные последствия при передвижении, поскольку позволило выполнять более энергосберегающие движения.

Динозавры, или «ужасные ящерицы», делятся на два отряда, исходя из строения тазобедренного сустава: ящеротазовые и птицетазовые. Птицетазовые включают Трицератопс, Игуанодон, Гадрозавров и Стегозавров). Ящеротазовые далее подразделяются на теропод (например, целофиз и тираннозавр рекс) и завропод (например, апатозавр). Большинство ученых согласны с тем, что птицы эволюционировали от динозавров теропод.

Хотя динозавры и их непосредственные предки доминировали в наземных экосистемах мира во время триаса, млекопитающие продолжали развиваться в это время.

Дальнейшее развитие ранних млекопитающих

Млекопитающие являются развитыми синапсидами. Синапсиды – одна из двух великих ветвей генеалогического древа амниот. Амниоты – это группа животных, которые характеризуются наличием зародышевых оболочек, включая рептилий, птиц и млекопитающих. Другая крупная амниотическая группа, Диапсид, включает птиц и всех живых и вымерших рептилий, кроме черепах. Черепахи принадлежат к третьей группе амниот – Анапсид. Члены этих групп классифицируются по числу отверстий в височной области черепа.

Синапсиды характеризуются наличием пары дополнительных отверстий в черепе за глазами. Это открытие дало синапсидам (и аналогичным образом диапсидам, у которых есть две пары отверстий), более сильные мышцы челюстей и лучшие способности кусать, по сравнению с ранними животными. Пеликозавры (такие как Диметродон и Эдафозавр) были ранними синапсидами; они были млекопитающими-рептилиями. Позднее синапсиды включали терапсид и цинодонт, которые жили во время триасового периода.

Цинодонты обладали многими характерными особенностями млекопитающих, включая уменьшенное количество или полное отсутствие поясничных ребер, предполагающих наличие диафрагмы; хорошо развитые клыки и вторичное небо; увеличенный размер зубного ряда; отверстия для нервов и кровеносных сосудов в нижней челюсти, что свидетельствует о наличии вибриссов.

Около 125 миллионов лет назад млекопитающие уже стали разнообразной группой организмов. Некоторые из них были бы похожи на сегодняшних однопроходных (например, на утконоса и эхидну), но также присутствовали ранние сумчатые (группа, которая включает в себя современных кенгуру и опоссумов). До недавнего времени считалось, что плацентарные млекопитающие (группа, к которой принадлежат большинство живых млекопитающих) имели более позднее эволюционное происхождение. Однако недавние обнаруженные окаменелости и данные ДНК свидетельствуют о том, что плацентарные млекопитающие намного старше, и возможно, развивались более 105 миллионов лет назад.

Обратите внимание, что сумчатые и плацентарные млекопитающие дают отличные примеры конвергентной эволюции, где организмы, которые не особенно тесно связаны, развили аналогичные формы тела в ответ на аналогичные воздействия окружающей среды.

Однако, несмотря на то, что у млекопитающих было то, что многие считают «продвинутостью», они все еще были второстепенными игроками на мировой арене. Когда мир вошел в юрский период (213 – 145 миллионов лет назад), доминирующими животными на суше, в море и в воздухе были рептилии. Динозавры, более многочисленные и необычные, чем во время триаса, были главными наземными животными; крокодилы, ихтиозавры и плезиозавры управляли морем, а воздух был заселен птерозаврами.

Археоптерикс и эволюция птиц

В 1861 году интригующая окаменелость была обнаружена в юрском известняке Зольнхофен на юге Германии, источнике редких, но исключительно хорошо сохранившихся окаменелостей. Ископаемое, казалось, сочетало в себе черты как птиц, так и рептилий: скелет рептилий, сопровождаемый ясным отпечатком перьев.

В то время как археоптерикс первоначально был описан как пернатая рептилия, его долгое время считали переходной формой между птицами и рептилиями, что сделало это животное одним из самых важных ископаемых, когда-либо обнаруженных. До недавнего времени это была самая ранняя из известных птиц. Недавно ученые поняли, что археоптерикс имеет большее сходство с манирапторами, группой динозавров, которая включает в себя печально известных велосирапторов из «Парка юрского периода», чем с современными птицами. Таким образом, археоптерикс обеспечивает сильную филогенетическую связь между этими двумя группами. Ископаемые птицы были обнаружены в Китае, которые даже старше археоптерикса, а другие открытия пернатых динозавров поддерживают теорию о том, что тероподы развивали перья для изоляции и терморегулирования, прежде чем птицы использовали их для полета.

Более пристальное изучение ранней истории птиц является хорошим примером концепции, согласно которой эволюция не является ни линейной, ни прогрессивной. Линия птиц беспорядочная, и проявляется множество «экспериментальных» форм. Не все достигли возможности летать, а некоторые выглядели совсем не так, как современные птицы. Например Микрораптор гуи, который, по-видимому, был летающим животным, и имел асимметричные перья полета на всех четырех конечностях, относился к дромеозавридам. Археоптерикс сам по себе не принадлежал к родословной, из которой развивались настоящие птицы (Neornithes), но был членом ныне вымерших энанциорнисовых птиц (Enantiornithes).

Конец эпохи динозавров

Динозавры распространились по всему миру во время юрского периода, но в течение последующего мелового периода (145 – 65 миллионов лет назад) их видовое разнообразие сокращалось. Фактически, многие из типично мезозойских организмов, таких как аммониты, белемниты, ихтиозавры, плезиозавры и птерозавры, в это время были в упадке, несмотря на то, что они все еще порождали новые виды.

Возникновение цветущих растений во время раннего мелового периода вызвало крупную адаптивную радиацию среди насекомых: появились новые группы, такие как бабочки, мотыльки, муравьи и пчелы. Эти насекомые выпивали нектар из цветов и выступали в качестве опылителей.

Массовое вымирание в конце мелового периода, 65 миллионов лет назад, уничтожило динозавров вместе с любыми другими наземными животными весом более 25 кг. Это проложило путь для расширения млекопитающих на суше. В море в это время рыба снова стала доминирующим таксоном позвоночных.

Современные млекопитающие

В начале палеоцена (65 – 55,5 миллионов лет назад) мир остался без наземных животных большого размера. Эта уникальная ситуация стала отправной точкой для большой эволюционной диверсификации млекопитающих, которые ранее были ночными животными размером с мелких грызунов. К концу эпохи эти представители фауны заняли многие из свободных экологических ниш.

Самые старые подтвержденные окаменелости приматов насчитывают около 60 миллионов лет. Ранние приматы эволюционировали от древних ночных насекомоядных, что-то вроде землероек, и напоминали лемуров или долгопят. Они были, вероятно, древесными животными и обитали в тропических или субтропических лесах. Многие из их характерных особенностей хорошо подходили для этой среды обитания: руки, предназначенные для захвата, вращающиеся плечевые суставы и стереоскопическое зрение. У них также был относительно большой размер мозга и когти на пальцах.

Самые ранние известные окаменелости большинства современных отрядов млекопитающих появляются за короткий период во время раннего эоцена (55,5-37,7 миллионов лет назад). Обе группы современных копытных животных – Парнокопытные (отряд к которому относятся коровы и свиньи) и Непарнокопытные (включая лошадей, носорогов и тапиров) стали широко распространенными по всей Северной Америке и Европе.

В то же время, когда млекопитающие диверсифицировались на суше, они также возвращались к морю. Эволюционные переходы, которые привели к китам, были тщательно изучены в последние годы с обширными ископаемыми находками из Индии, Пакистана и Ближнего Востока. Эти ископаемые указывают на изменение от наземных Мезонихий, которые являются вероятными предками китов, к таким животным, как Амбулоцетусы и примитивные киты, называемые Археоцетами.

Тенденция к более прохладному глобальному климату, произошедшему в эпоху олигоцена (33,7-22,8 миллионов лет назад), способствовала появление трав, которые должны были распространиться на обширные луга в течение последующего миоцена (23,8 – 5,3 миллионов лет назад). Это изменение в растительности привело к эволюции животных, таких как более современные лошади, с зубами, которые могли справиться с высоким содержанием кремнезёма в травах. Тенденция к охлаждению климата также затронула океаны, сократив количество морских планктонов и беспозвоночных.

Хотя данные ДНК свидетельствуют о том, что гоминиды эволюционировали во время олигоцена, обильные окаменелости не появлялись до миоцена. Гоминиды, на эволюционной линии, ведущей к людям, впервые появляются в летописи окаменелостей в плиоцене (5,3 – 2,6 миллионов лет назад).

Во время всего плейстоцена (2,6 млн – 11,7 тыс. лет назад) было около двадцати циклов холодного ледникового периода и теплых межледниковых периодов с интервалами около 100 000 лет. Во время ледникового периода ледники доминировали над ландшафтом, снег и лед распространялись в низинах, и транспортировали огромное количество пород. Поскольку на льду было заперто много воды, уровень моря снизился до 135 м, чем в настоящее время. Широкие наземные мосты позволили перемещаться растениям и животным. В теплые периоды большие площади снова погружались под воду. Эти повторяющиеся эпизоды фрагментации окружающей среды приводили к быстрой адаптивной радиации многих видов.

Голоцен – это текущая эпоха геологического времени. Другим термином, который иногда используется, является Антропоцен, потому что его основной характеристикой являются глобальные изменения, вызванные деятельностью человека. Однако этот термин может вводить в заблуждение; современные люди уже были созданы задолго до начала эпохи. Голоценовая эпоха началась 11,7 тысяч лет назад и продолжается до сегодняшнего дня.

Когда на Земле наступило потепление, тундра уступила дорогу лесам. По мере изменения климата очень крупные млекопитающие, которые приспособились к сильному холоду, такие как мамонт и шерстистый носорог, вымерли. Люди, однажды зависящие от этих «мега млекопитающих», как основного источника пищи, переключились на меньших животных и начали собирать растения, чтобы дополнить свой рацион питания.

Доказательства показывают, что около 10 800 лет назад климат подвергся резкому холодному повороту, который длился несколько лет. Ледники не вернулись, но животных и растений было мало. По мере того, как температура начала восстанавливаться, популяции животного мира росли, и появились новые виды фауны, которые существуют и сегодня.

В настоящее время эволюция животных продолжается, поскольку возникают новые факторы, которые вынуждают представителей животного мира приспосабливаться к изменениям окружающей их среды.