какие животные являются предками членистоногих

Предком членистоногих было странное пятиглазое существо

Останки странного существа проливают свет на происхождение членистоногих.

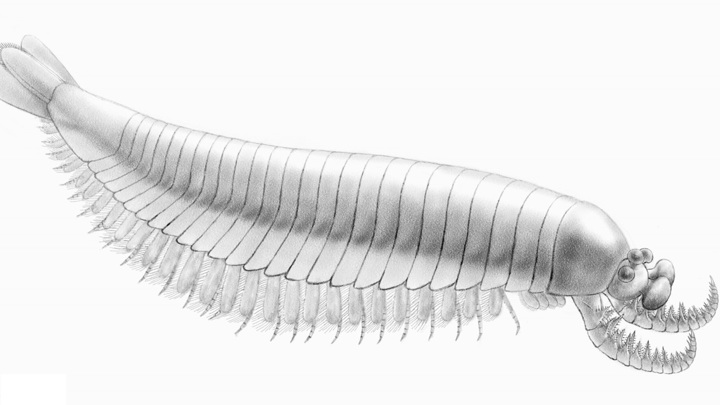

Фото Han Zeng.

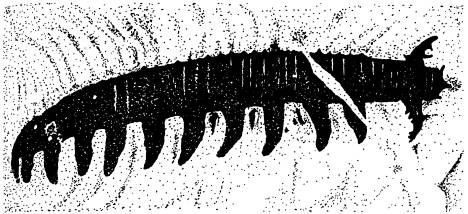

Животное размером несколько сантиметров было родственником и нынешних крошечных насекомых, и доисторического двухметрового хищника.

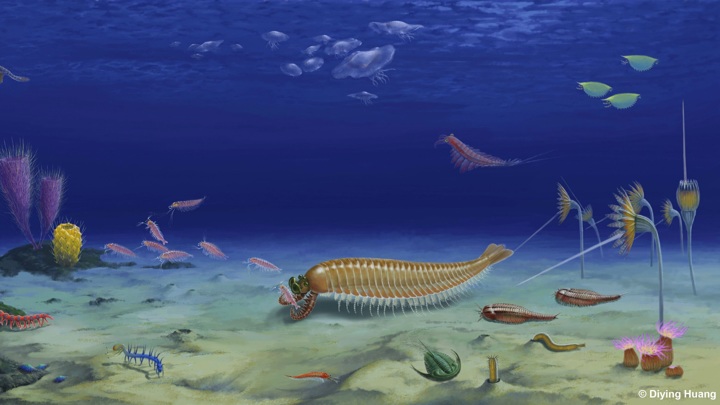

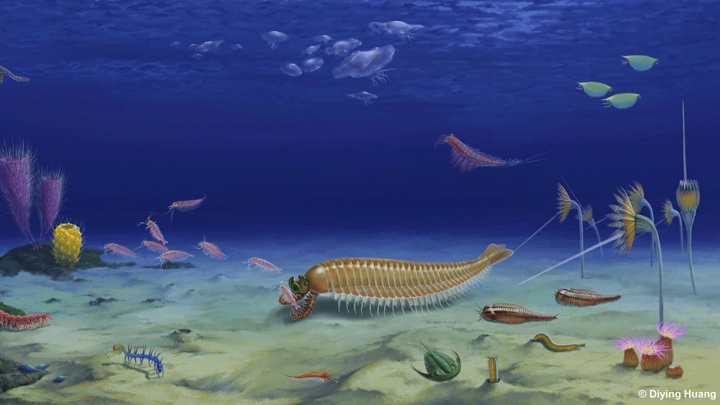

Фото Han Zeng et al./Nature (2020).

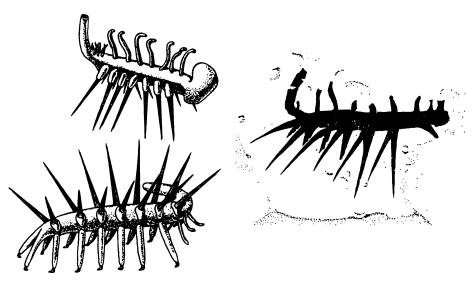

Внешний облик особи вида K. zhangi (реконструкция).

Иллюстрация Huang Diying.

Особь вида K. zhangi в естественной среде (реконструкция).

Иллюстрация Huang Diying.

Палеонтологи обнаружили окаменелость возрастом 520 миллионов лет, оказавшуюся недостающим звеном в эволюционной истории членистоногих. Этот предок современных насекомых, пауков и ракообразных имел пять глаз и вообще выглядел очень необычно.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.

Земля – планета членистоногих. К этому типу принадлежит около 80% всех известных видов животных. Это насекомые, паукообразные, ракообразные и так далее.

Первые ископаемые останки представителей этого типа относятся к кембрийскому периоду (который начался 541 миллион лет назад). Специалисты не устают спорить о том, когда именно зародились членистоногие и от каких предков они произошли.

Новая окаменелость, обнаруженная в Китае, проливает свет на происхождение «букашек и таракашек». Останки животного длиной в несколько сантиметров прекрасно сохранились. По ним учёные могут судить не только об общем плане тела, но даже о строении пищеварительной и нервной системы древнего животного. Напомним, что окаменелости 520 миллионов лет!

Это примечательное существо специалисты отнесли к новому роду и виду, который они назвали Kylinxia zhangi. Название рода Kylinxia выбрано в честь китайского мифического существа цилинь, соединявшего в себе черты разных животных.

Выбор не случаен: как и положено переходным формам, анатомия K. zhangi представляет собой мозаику из черт членистоногих и других кембрийских существ. Например, жёсткий экзоскелет, сегментированное туловище и сочленённые ноги – типичные признаки членистоногих. В то же время у этого существа было пять глаз, как у представителей вымершего рода опабиний. А отростки около рта напоминают о знаменитом кембрийском монстре аномалокарисе.

Напомним, что аномалокарис был двухметровым хищником, грозой доисторических океанов. Палеонтологи давно подозревали, что его близкие родственники были предками членистоногих. Однако это кембрийское страшилище имело очень специфическую анатомию. Специалистам требовалось переходное звено между животными, подобными аномалокарису, и членистоногими. И вид K. zhangi выглядит именно как такое звено.

Во всяком случае, исследователи продемонстрировали родство между придатками аномалокариса, K. zhangi и органами современных насекомых и паукообразных.

«Наши результаты показывают, что по своему эволюционному расположению Kylinxia находится прямо между аномалокарисом и настоящими членистоногими. Таким образом, наша находка [позволяет] дотянуться до эволюционных корней настоящих членистоногих», – утверждает соавтор статьи Чжу Маоянь (Zhu Maoyan) из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Добавтим, что ранее Вести.Ru рассказывали о самом древнем сухопутном членистоногом. Писали мы и об останках общего предка людей и насекомых.

Происхождение членистоногих

Членистоногие, их происхождение и эволюция

Членистоногие произошли от каких-то древних многощетинковых кольчатых червей.

Жесткий наружный скелет препятствует росту, поэтому потребовались линьки, во время которых старый покров отстает, лопается и сбрасывается, отделяясь от лежащего под ним пока еще нежного нового. Новый сначала растягивается, а затем затвердевает в более крупных формах. Так у членистоногих ступенчато, от линьки к линьке происходит рост.

Членистоногие возникли в воде как придонные организмы и их первичная эволюция шла в водной среде.

Наружный скелет открыл большие возможности усложнения и усовершенствования конструкции тела членистоногих, позволил повысить их двигательную активность и создал возможность усложнения движений тела и его конечностей. Совершенствование конструкции тела членистоногих первоначально шло в сторону разделения функций отдельных участков тела и оформления их в своеобразно устроенные отделы, называемые тагмами. Передние сегменты вместе с акроном объединились в головной отдел, в котором сосредотачивались функции ориентации в пространстве и захвата и первичной обработки пищи, средний отдел брал на себя задачи передвижения с помощью ног, задний отдел сохранял и усиливал функцию пищеварения и размножения. По другим важнейшим функциям эти отделы различаются не столь явственно. Первоначально отделы обосабливались нерезко, это позволяло им частично менять свой сегментный состав, некоторые сегменты груди переходили к голове, некоторые сегменты брюшка присоединялись к груди, могло происходить также объединение и разделение отделов.

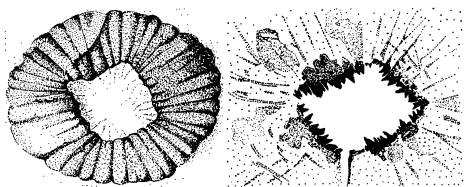

У трилобитов обособлены от прочих и слиты с акроном в головной щит четыре первых несущих ноги сегмента. Ноги этих сегментов совершенно одинаковые и такие же, как на лежащих позади них свободных туловищных сегментах. Все ноги снабжены жабрами и челюстными выступами. Трилобиты вели придонный образ жизни, питаясь разлагающимися остатками водорослей и мелкими донными организмами. Пищу движением ног они продвигали к ротовому отверстию сзади наперед по средней борозде с помощью челюстных выступов.

Предки хелицеровых перешли к активному роющему поиску более крупной добычи в верхнем слое донного грунта. В связи с этим они утратили усики, которые мешали рытью с помощью переднего края головного щита и не могли служить по прямому назначению, у них также ослабело зрение.

От примитивных хелицеровых идут две линии эволюции.

Эволюция первого направления происходила в водной среде. Она дала мечехвостов, ракоскорпионов и затем скорпионов, которые в дальнейшем вышли на сушу, превратив жаберные ножки в легочные мешки. Для этого направления характерно быстрое завершение формирования головогрудного отдела с полным включением двух бывших сегментов туловища в единую головогрудь.

Выход паукообразных на сушу сопровождался превращением жабр в легкие.

При этом у паукообразных, как и у скорпионов, жабры погружались в глубь тела в особый карман, предохранявший дыхательную поверхность от высыхания. При дальнейшей эволюции легкие замещались или дополнялись трахеями. Так, у пауков трахеи заместили сначала задние легочные мешки, а затем и передние. Некоторые мелкие паукообразные не имеют ни легких, ни трахей и дышат всей поверхностью тела. При переходе таких групп в более сухие местообитания трахеи могут у них возникать как замена не легочного, а кожного дыхания.

Эволюция в пределах паукообразных (за исключением клещей) шла в основном по путям выработки различных вариантов хищного образа жизни.

Клещи среди паукообразных занимают особое место. Это не единая по происхождению группа, а по меньшей мере две разных, совершенно независимо перешедших к новым типам питания и в новую среду обитания благодаря сильному уменьшению размеров тела и перестройке комплекса хелицер и педипальп в хоботок. Одна группа перешла к потреблению мертвой растительной пищи и далее к питанию на живых растениях и животных, другая от хищничества перешла к паразитизму и кровососанию.

Другая ветвь, также ведущая свое происхождение от примитивных трилобитов, привела к возникновению ракообразных и трахейных.

Раки от трилобитов отличаются планктонной личинкой, которая выходит из яйца очень слабо развитой, похожей на трохофору. У нее развиты только две пары усиков и мандибулы, затем идет приращение последующих сегментов и их конечностей. Начало развития личинки с двух сегментов после акрона, а не с 4, как у трилобитов и трахейных, связано с переходом к планктонному существованию. Подвижная планктонная личинка ракообразных (в отличие от донной малоподвижной личинки трилобитов), несмотря на свою уязвимость при нападении хищников, давала преимущество при расселении в новые пригодные для жизни места.

Особую группу составляют шестиногие многоножки, которых долгое время считали, а кое-кто и сейчас считает настоящими насекомыми.

Их насчитывается 3 класса, из которых наиболее многочисленны и известны ногохвостки. Ротовые органы в этих трех группах приспособлены к поеданию только сравнительно мягкой пищи, они погружены в глубь головы и этой особенностью они резко отличаются от настоящих насекомых и сходны с настоящими многоножками.

Величайшим событием в истории жизни на Земле было приобретение насекомыми способности к полету.

А.Ф. Емельянов: Членистоногие, их происхождение и эволюция

В подтверждение авторства А.Ф. приводим оригинальную рукопись (автограф), которая пошла в учебник и которая правлена рукой М.А. Козлова. М.А. Козлов правил ее в несколько приемов и разными по цвету чернилами; часть правок сделаны только для машинистки, когда какое-либо слово автором было написано нечетко.

А. Лобанов,

19 мая 2008 г. и 29 января 2016 г.

А.Ф. Емельянов (1996)

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

Членистоногие произошли от каких-то древних многощетинковых кольчатых червей.

Жесткий наружный скелет препятствует росту, поэтому потребовались линьки, во время которых старый покров отстает, лопается и сбрасывается, отделяясь от лежащего под ним пока еще нежного нового. Новый сначала растягивается, а затем затвердевает в более крупных формах. Так у членистоногих ступенчато, от линьки к линьке происходит рост.

Членистоногие возникли в воде как придонные организмы и их первичная эволюция шла в водной среде.

Наружный скелет открыл большие возможности усложнения и усовершенствования конструкции тела членистоногих, позволил повысить их двигательную активность и создал возможность усложнения движений тела и его конечностей. Совершенствование конструкции тела членистоногих первоначально шло в сторону разделения функций отдельных участков тела и оформления их в своеобразно устроенные отделы, называемые тагмами. Передние сегменты вместе с акроном объединились в головной отдел, в котором сосредотачивались функции ориентации в пространстве и захвата и первичной обработки пищи, средний отдел брал на себя задачи передвижения с помощью ног, задний отдел сохранял и усиливал функцию пищеварения и размножения. По другим важнейшим функциям эти отделы различаются не столь явственно. Первоначально отделы обосабливались нерезко, это позволяло им частично менять свой сегментный состав, некоторые сегменты груди переходили к голове, некоторые сегменты брюшка присоединялись к груди, могло происходить также объединение и разделение отделов.

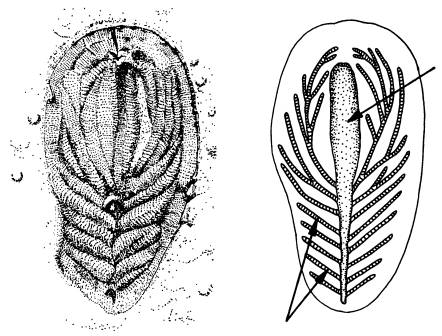

У трилобитов обособлены от прочих и слиты с акроном в головной щит четыре первых несущих ноги сегмента. Ноги этих сегментов совершенно одинаковые и такие же, как на лежащих позади них свободных туловищных сегментах. Все ноги снабжены жабрами и челюстными выступами. Трилобиты вели придонный образ жизни, питаясь разлагающимися остатками водорослей и мелкими донными организмами. Пищу движением ног они продвигали к ротовому отверстию сзади наперед по средней борозде с помощью челюстных выступов.

Предки хелицеровых перешли к активному роющему поиску более крупной добычи в верхнем слое донного грунта. В связи с этим они утратили усики, которые мешали рытью с помощью переднего края головного щита и не могли служить по прямому назначению, у них также ослабело зрение.

От примитивных хелицеровых идут две линии эволюции.

Эволюция первого направления происходила в водной среде. Она дала мечехвостов, ракоскорпионов и затем скорпионов, которые в дальнейшем вышли на сушу, превратив жаберные ножки в легочные мешки. Для этого направления характерно быстрое завершение формирования головогрудного отдела с полным включением двух бывших сегментов туловища в единую головогрудь.

Выход паукообразных на сушу сопровождался превращением жабр в легкие.

При этом у паукообразных, как и у скорпионов, жабры погружались в глубь тела в особый карман, предохранявший дыхательную поверхность от высыхания. При дальнейшей эволюции легкие замещались или дополнялись трахеями. Так, у пауков трахеи заместили сначала задние легочные мешки, а затем и передние. Некоторые мелкие паукообразные не имеют ни легких, ни трахей и дышат всей поверхностью тела. При переходе таких групп в более сухие местообитания трахеи могут у них возникать как замена не легочного, а кожного дыхания.

Эволюция в пределах паукообразных (за исключением клещей) шла в основном по путям выработки различных вариантов хищного образа жизни.

Клещи среди паукообразных занимают особое место. Это не единая по происхождению группа, а по меньшей мере две разных, совершенно независимо перешедших к новым типам питания и в новую среду обитания благодаря сильному уменьшению размеров тела и перестройке комплекса хелицер и педипальп в хоботок. Одна группа перешла к потреблению мертвой растительной пищи и далее к питанию на живых растениях и животных, другая от хищничества перешла к паразитизму и кровососанию.

Другая ветвь, также ведущая свое происхождение от примитивных трилобитов, привела к возникновению ракообразных и трахейных.

Раки от трилобитов отличаются планктонной личинкой, которая выходит из яйца очень слабо развитой, похожей на трохофору. У нее развиты только две пары усиков и мандибулы, затем идет приращение последующих сегментов и их конечностей. Начало развития личинки с двух сегментов после акрона, а не с 4, как у трилобитов и трахейных, связано с переходом к планктонному существованию. Подвижная планктонная личинка ракообразных (в отличие от донной малоподвижной личинки трилобитов), несмотря на свою уязвимость при нападении хищников, давала преимущество при расселении в новые пригодные для жизни места.

Особую группу составляют шестиногие многоножки, которых долгое время считали, а кое-кто и сейчас считает настоящими насекомыми.

Их насчитывается 3 класса, из которых наиболее многочисленны и известны ногохвостки. Ротовые органы в этих трех группах приспособлены к поеданию только сравнительно мягкой пищи, они погружены в глубь головы и этой особенностью они резко отличаются от настоящих насекомых и сходны с настоящими многоножками.

Величайшим событием в истории жизни на Земле было приобретение насекомыми способности к полету.

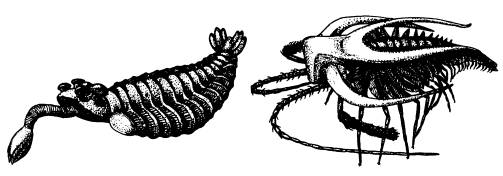

Родственные связи и пути происхождения крупных групп членистоногих

(рисунок Н.А.Флоренской из учебника «Зоология»)