пространственно временные параметры движений характеризуют

По пространственно-временным характеристикам определяют, как изменяются положения и движения человека во времени, как быстро человек изменяет свои положения (скорость) и движения (ускорение).

Скорость точки и тела

Скорость точки — это пространственно-временная мера движения точки (быстроты изменения ее положения). Скорость равна первой производной по времени от расстояния в рассматриваемой системе отсчета:

Скорость точки определяется по изменению ее координат во времени. Скорость — величина векторная, она характеризует быстроту движения и его направление. Так как скорость движений человека чаще всего не постоянная, а переменная (движение неравномерное и криволинейное), для разбора упражнений определяют мгновенные скорости.

Мгновенная скорость — это скорость в данный момент времени или в данной точке траектории, как бы скорость равномерного движения на очень малом участке траектории около данной точки траектории. Мгновенную скорость можно себе представить как такую, которую сохранило бы тело с того момента, когда все силы перестали на него действовать. Средняя же скорость — это такая скорость, с которой точка в равномерном движении за то же время прошла бы весь рассматриваемый путь. Средняя скорость позволяет сравнивать неравномерные движения.

Скорость точки (линейная) в прямолинейном движении направлена по траектории, в криволинейном — по касательной к траектории в каждой рассматриваемой ее точке.

Скорость тела определяют по скорости его точек. При поступательном движении тела линейные скорости всех его точек одинаковы по величине и направлению. При вращательном движении определяют угловую скорость тела как меру быстроты изменения его углового положения. Она равна по величине первой производной по времени от углового перемещения:

Чем больше расстояние от точки тела до оси вращения (т. е. чем больше радиус), тем больше линейная скорость точки. Скорость вращательного движения твердого тела (в радианах) равна отношению линейной скорости каждой точки к ее радиусу (при постоянной оси вращения). Угловая скорость (со) для всех точек тела, кроме лежащих на оси, одинакова:

Значит, линейная скорость любой точки вращающегося тела, не лежащей на оси, равна его угловой скорости, умноженной на радиус вращения этой точки (расстояние от нее до оси вращения). Скорости сложного движения твердого тела можно определить по линейной скорости любого полюса и угловой скорости вращения тела относительно этого полюса (например, вокруг оси, проходящей через центр масс — ЦМ).

Скорость системы тел, изменяющей свою конфигурацию, нельзя определить таким же образом, как угловую скорость твердого тела. В этом случае определяют линейную скорость ОЦМ системы. Часто определяют линейные скорости точек звеньев тела (проекций осей суставов на поверхность тела). Кроме того, при изменениях позы определяют угловые скорости звеньев тела относительно суставных осей; эти скорости обычно изменяются по ходу движения. Для биомеханического обоснования техники нужно в каждом случае выбрать, какие скорости каких звеньев и точек следует определить.

Ускорение точки и тела

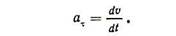

Ускорение точки — это пространственно-временная мера изменения движения точки (быстрота изменения движения — по величине и направлению скорости). Ускорение точки равно первой производной по времени от скорости этой точки в рассматриваемой системе отсчета:

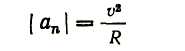

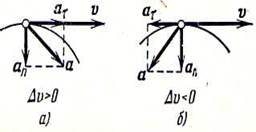

Вектор ускорения можно разложить на составляющие: а) касательное ускорение, направленное вдоль касательной к траектории в

где R — радиус кривизны в этой же точке. Касательное ускорение будет положительным, когда скорость точки увеличивается, и отрицательным, когда она уменьшается. Если касательное ускорение равно нулю, то скорость по величине постоянная. Если нормальное ускорение равно нулю, то направление скорости постоянное.

Угловое ускорение тела определяется как мера быстроты изменения его угловой скорости. Оно равно первой производной по времени от угловой скорости тела:

Различают ускорение тела линейное (в поступательном движении) и угловое (во вращательном движении). Отношение линейного ускорения каждой точки вращающегося тела К ее радиусу равно угловому ускорению (е) в радианах в секунду в квадрате. Оно одинаково для всех точек вращающегося тела, кроме лежащих на оси:

Значит, линейное ускорение любой точки вращающегося тела равно по величине его угловому ускорению, умноженному на радиус вращения этой точки:

Ускорение системы тел, изменяющей свою конфигурацию, определяется еще сложнее, чем скорость. Ускорение служит хорошим показателем качества приложенных усилий.

Основные характеристики техники движения (временные, пространственные, пространственно – временные, ритмические.)

Основные характеристики техники физических упражнений (пространственные, временные, пространственно-временные, динамические, ритмические)

В связи с различными аспектами анализа техники движений выделяют кинематическую (пространственную, временную и пространственно-временную), динамическую (силовую) и ритмическую или, более широко, общую координационную структуру движений. Реально эти грани структуры не существуют изолированно друг от друга.

Пространственные характеристики. Пространственно техника физических упражнений характеризуется:

• рациональным взаиморасположением звеньев двигательного аппарата, обеспечивающим целесообразное исходное положение перед началом действия и оперативную позу в процессе его выполнения:

Рациональная оперативная поза в процессе выполнения упражнения помогает поддерживать статическое и динамическое равновесие тела, целесообразно координировать движения, эффективно проявлять силовые и другие физические качества. Так, горизонтальное положение тела пловца, низкая посадка конькобежца и велосипедиста уменьшают сопротивление внешней среды и этим способствуют быстром) передвижению.

• соблюдением оптимальной траектории движений (направление, форма и амплитуда движения). Технику физических упражнений характеризует не сама по себе траектория перемещения тела, а

оптимальное сочетание траекторий движения его различных звеньев, рациональное регулирование этих движений по направлению, амплитуде и форме траектории.

Совершая движение в трехмерном пространстве необходимо каждый раз выбирать из всех возможных направлений такие, которые были бы наилучшими для эффективного выполнения упражнения.

Амплитуда (размах) движений зависит от строения суставов и эластичности связок и мышц. Максимальная, анатомически возможная амплитуда движений при выполнении физических упражнений используется не всегда. Это обусловлено характером движения и требованиями, предъявляемыми к гибкости и проявлению мышечных усилий при выполнении упражнения.

Движения отдельных звеньев двигательного аппарата человека по форме траектории криволинейны (а не прямолинейны), что обусловлено естественными особенностями строения и функций органов движения живых существ. Общий же путь перемещения тела нередко должен быть возможно близок к прямолинейному (например, при ходьбе, беге), что требует тонкого согласования траекторий отдельных звеньев тела и общей траектории движения тела.

Временные характеристики. С позиций биомеханики движения характеризуются во времени его моментами, длительностью и темпом (частотой повторений, или количеством движений в единицу времени). Что бы составить представление о том, как строится во времени технически правильно выполняемое физическое упражнение так же выделяют: своевременность их начала, изменения и завершения и согласованность по времени друг с другом (выражается в синхронности) и последовательность.

Динамические характеристики. Биомеханические силы, с использованием которых совершаются движения человека, принято подразделять на внутренние (силы активного сокращения — тяги мышц, силы упругого, эластического сопротивления растягиванию мышц и связок, реактивные силы, возникающие при взаимодействии звеньев опорно-двигательного аппарата, и т. д.) и внешние (гравитационные силы, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления внешней среды, инерционные силы перемещаемых предметов и т.д.). Взаимодействие всех этих сил составляет силовую, или динамическую, структуру двигательных действий. Эффективность техники физического упражнения во многом определяется тем, насколько рационально выполняющий его использует внутренние (свои собственные) и внешние силы, обеспечивающие движения.

Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений. Применительно к физическим упражнениям ритм означает определенную упорядоченность движений в составе целостного действия, при которой акцентированные (связанные с активным нарастанием мышечных напряжений) фазы действия закономерно чередуются с неакцентированными (отличающимися меньшими напряжениями либо расслаблением). Оптимальная степень нарастания и спада усилий, а также рациональное соотношение длительности фаз напряжения и расслабления, позволяет оптимизировать режим мышечной деятельности и целесообразно использовать как внутренние, так и внешние силы движения.

Пространственно-временные характеристики

По пространственно-временным характеристикам определяют, как изменяются положения и движения человека во времени, как быстро человек изменяет свои положения (скорость) и движения (ускорение).

.1. Скорость точки и тела

Скорость точки 1 — это пространственно-временная мера движения точки (быстроты изменения ее положения). Скорость равна первой производной по времени от расстояния в рассматриваемой системе отсчета:

Скорость точки определяется по изменению ее координат во времени. Скорость — величина векторная, она характеризует быстроту движения и его направление. Так как скорость движений человека чаще всего не постоянная, а переменная (движение неравномерное и криволинейное), для разбора упражнений определяют мгновенные скорости.

Мгновенная скорость — это скорость в данный момент времени или в данной точке траектории, скорость равномерного движения на очень малом участке траектории около данной точки траектории. Она равна первой производной пути по времени, тангенсу наклона касательной в данной точке траектории к выбранному направлению. Средняя скорость— это такая скорость, с которой точка в равномерном движении за то же время прошла бы весь рассматриваемый путь. Средняя скорость позволяет сравнивать неравномерные движения.

Скорость точки (линейная) в прямолинейном движении направлена по траектории, в криволинейном— по касательной к траектории в каждой рассматриваемой ее точке.

При вращательном движении определяют угловую скорость тела как меру быстроты изменения его углового положения. Она равна по величине первой производной по времени от углового перемещения:

Значит, линейная скорость любой точки вращающегося тела, не лежащей на оси, равна его угловой скорости, умноженной на радиус вращения этой точки (расстояние от нее до оси вращения)

Скорость сложного движения твердого тела можно определить по линейной скорости любого полюса и угловой скорости вращения тела относительно этого полюса (например, вокруг оси, проходящей через центр масс — ЦМ).

Скорость системы тел, изменяющей свою конфигурацию, В этом случае определяют линейную скорость ОЦМ системы и линейные скорости точек звеньев тела (проекций осей суставов на поверхность тела). При изменениях позы определяют угловые скорости звеньев тела относительно суставных осей; эти скорости обычно изменяются по ходу движения. Для биомеханического обоснования техники нужно в каждом случае выбрать, какие скорости каких звеньев и точек следует определить.

Ускорение точки и тела

Ускорение точки — это пространственно-временная мера изменения движения точки(быстрота изменения движения — по величине и направлению скорости)

Различают ускорение линейное ( ) и угловое ( )

Линейное ускорение – равно первой производной линейной скорости по времени или второй производной пути по времени :

|

Ускорение — величина векторная, характеризующая быстроту изменения скорости по ее величине и направлению в данный момент (мгновенное ускорение)К

Угловое ускорение тела определяется как мера быстроты изменения его угловой скорости. Оно равно первой производной по времени от угловой скорости тела:

. Отношение линейного ускорения каждой точки вращающегося тела к ее радиусу равно угловому ускорению (е) в радианах в секунду в квадрате. Оно одинаково для всех точек вращающегося тела, кроме лежащих на оси:

Значит, линейное ускорение любой точки вращающегося тела равно по величине его угловому ускорению, умноженному на радиус вращения этой точки:

|

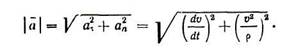

Вектор линейного ускорения во вращательном движении можно разложить на две составляющие :

|

|

|

Рис 6.Разложение вектора ускорения на касательное и нормальное составляющие

|

|

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

1.2.1.3 Пространственно-временны́е характеристики

1.2.1.3 Пространственно-временны?е характеристики

Пространственные и временны?е характеристики могут быть разделены только в абстракции. Изменение пространственных координат тела происходит во времени, в свою очередь временны?е характеристики подтягивания измеряются в условиях, когда тело или отдельные его части занимают определённое положение в пространстве или изменяют это положение.

Скорость. Быстроту изменения положения тела спортсмена или отдельных его частей, определяемую отношением перемещения к значению промежутка времени, в течение которого это перемещение произошло, называют скоростью движения.

Движение различных точек тела при подтягивании на перекладине в общем случае происходит по криволинейным траекториям. Кроме того, движение любой точки тела не является равномерным, т.е. скорость этого движения не постоянна во времени, так как перемещение тела за равные промежутки времени может быть различным. В исходном положении скорость тела равна нулю. В фазе подъема туловища скорость тела плавно увеличивается на начальном участке траектории, достигает своего максимального значения где-то в средней ее части, а затем, быстро уменьшаясь, падает до нуля в высшей точке траектории движения. При опускании туловища скорость его движения также непостоянна и зависит как от техники, так и от тактики выполнения упражнения.

В тех случаях, когда имеют дело с неравномерным движением, проще всего воспользоваться понятием так называемой средней скорости движения. Средняя скорость показывает, чему равно перемещение, которое в среднем совершается в единицу времени. Измеряется средняя скорость в метрах в секунду (м/с). Используя понятие средней скорости, мы как бы считаем, что вместо неравномерного движения с изменяющейся скоростью тело спортсмена совершает равномерное движение с постоянной скоростью, равной по величине средней скорости.

Ускорение. В том случае, если мгновенная скорость за любые равные промежутки времени изменяется одинаково, движение называют равноускоренным. А величину, равную отношению изменения скорости тела к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло, называют ускорением.

Рассуждения о скоростях и ускорениях могли бы остаться чисто формальными, приведёнными просто для создания полноты картины, если бы скорость движения тела спортсмена при подтягивании ни на что не влияла. Но это далеко не так. Скорость движения тела спортсмена в фазе подъёма туловища, особенно на участке разгона, оказывает значительное влияние на результат в подтягивании.

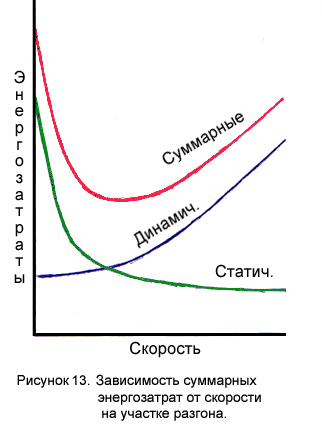

Разгон тела на начальном участке фазы подъёма туловища связан с затратами дополнительной энергии, величина которой пропорциональна квадрату набранной скорости, т.е. если скорость подъёма туловища увеличить в 2 раза, энергозатраты на участке разгона возрастут при этом в 4 раза. И хотя с точки зрения механики кинетическая энергия движущегося тела на верхнем участке траектории движения спортсмена без потерь преобразуется в энергию потенциальную, с точки зрения физиологии дополнительная метаболическая энергия к этому моменту уже потрачена и ни во что преобразоваться не может. Поэтому, затратив на разгон тела, например, до двойной скорости в четыре раза больше энергии за то же время, т.е. произведя работу в четыре раза большей мощности, спортсмен вынужден пополнять её запасы в фазе виса в ИП. Но на восстановление потраченной энергии потребуется гораздо больше времени, чем на её «сжигание». Выделение энергии происходит в вынужденном режиме – организм стремится любой ценой обеспечить выполнение предъявленной нагрузки. Восстановление же, образно говоря, идёт как бы в плановом порядке – не спеша и с учётом имеющихся возможностей. Поэтому отдых, необходимый для ресинтеза энергетических субстратов, оказывается намного длительнее, чем выигрыш по времени, полученный в результате увеличения скорости подъёма. Кроме того, при увеличении скорости подъёма изменяется режим энергообеспечения так, что увеличивается доля неэкономичной анаэробной работы. Если же паузы отдыха не будут увеличены и подтягивание будет продолжаться в высоком темпе, недовосстановление будет усугубляться и через некоторое время спортсмен будет вынужден резко снизить темп подтягиваний, что мы и наблюдаем у спортсменов, для которых характерно быстрое начало со взлётами над грифом перекладины по самую грудь. Выполнив за первую минуту 22-25 подтягиваний, спортсмены затем резко останавливаются, увеличивая паузы отдыха до 10-15 секунд, оказываясь перед необходимостью ликвидировать негативные последствия нерационального подтягивания. Но уже поздно.

Уменьшение скорости подъёма сопровождается увеличением длительности статического напряжения мышц, выполняющих подъём туловища. Статическое напряжение при «скользящем» висе на согнутых руках также сопровождается повышенным расходом метаболической энергии, и хотя с физической точки зрения при статическом напряжении мышц механическая работа не производится, физиологическая стоимость такого напряжения пропорциональна времени поддержания статических усилий.

Рисунок 1.13 Зависимость суммарных энергозатрат от скорости подъёма туловища

на участке разгона

Таким образом, как увеличение скорости подъёма, так и её снижение сопровождается повышенным расходом энергии. Следовательно, должна существовать такая скорость, при которой энергозатраты спортсмена в фазе подъёма туловища будут минимальны. Эту скорость будем называть оптимальной.

Поскольку энергозатраты в фазе подъёма туловища пропорциональны квадрату скорости, а энергозатраты мышц, развивающих статическое напряжение обратно пропорциональны скорости, зависимость суммарных энергозатрат от скорости должна иметь минимум в точке, соответствующей оптимальной скорости. Для наглядности взаимосвязь энергозатрат при совместном действии статического напряжения и динамического сокращения мышц в фазе подъёма туловища отражена на графике рисунка 1.13. Очевидно, что оптимальную скорость движения каждый спортсмен должен подобрать самостоятельно на тренировках по субъективным ощущениям.

Читайте также

6.1.2. Модель пространственно-смысловой деятельности тхэквондиста

6.1.2. Модель пространственно-смысловой деятельности тхэквондиста Прежде чем вести разговор о функциональных моделях тхэквондиста, прежде необходимо обратиться к модели пространственно-смысловой специфической деятельности через требование: «минимумом технических

Категории и характеристики

Категории и характеристики Современные дисциплины характеризуют обычно как методы самообороны либо как тактику ведения тренировочного и настоящего боя с противником. Строго говоря, ни одна современная дисциплина не является воинским искусством; спорно и

1.2.1 Кинематические характеристики подтягивания. 1.2.1.1 Пространственные характеристики.

1.2.1 Кинематические характеристики подтягивания. 1.2.1.1 Пространственные характеристики. Нередко из-за неудачно выбранного исходного положения спортсмен на соревнованиях не может показать результат, который без труда демонстрирует на тренировках. Ненадёжный хват,

1.2.1.2 Временны́е характеристики.

1.2.1.2 Временны?е характеристики. Время виса при подтягивании. Спортсмены, претендующие на высокий спортивный результат, должны обеспечить надёжный хват на протяжении всех четырёх минут, отведённых на выполнение упражнения. Для большинства спортсменов, имеющих

1.2.2 Динамические характеристики подтягивания.

1.2.2 Динамические характеристики подтягивания. К основным динамическим характеристикам относятся сила и масса. Сила в механике – это мера взаимодействия тел. Масса – это с одной стороны количество материи, содержащейся в теле, а с другой – мера инертности тела. В

2.2. Количественные характеристики движений

2.2. Количественные характеристики движений Все двигательные действия в спортивной борьбе могут быть описаны кинематическими характеристиками и динамическими параметрами (схема 2.1., 2.2.).Схема 2.1.Кинематические составляющие движений Поскольку основная задача в

6.1. Модель пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в греко-римской борьбе

6.1. Модель пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в греко-римской борьбе В переложении на правила соревнований по греко-римской борьбе, интегральный блок пространственно-смысловой деятельности состоит из четырех разделов (вместо пяти для других

3.2. Количественные характеристики движений

3.2. Количественные характеристики движений В связи с тем, что в основе дзюдо лежит принцип парирования атаки противника, биомеханические основы ударной техники в настоящей главе описываться не будут.Все двигательные действия в видах спортивной борьбы могут быть описаны

9.3.2. Модель пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в борьбе дзюдо

9.3.2. Модель пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в борьбе дзюдо Прежде чем вести разговор о функциональных моделях борца, необходимо обратиться к модели пространственно-смысловой специфической деятельности через требование: «минимумом

Материалы и их характеристики

Материалы и их характеристики Полиэстер, иногда обозначается английской аббревиатурой PES, можно увидеть в плетеных веревках из трех прядей, плетенках, сердечниках с плетеной оболочкой и др. Поверхность может быть как гладкой, так и слегка шероховатой для большего

Общие спортивные характеристики

Общие спортивные характеристики Прежде чем начать подробный анализ методик, лучше всего подходящих для физической подготовки подводного охотника, определим физико-спортивные характеристики идеального охотника. На самом деле, стоит отметить, что такие характеристики

Характеристики воды

Характеристики воды Прозрачность воды обусловлена местными течениями, типом дна, погодными условиями и присутствием поблизости рек и проливов (для морской воды). Если дно илистое, то наиболее вероятно, что вода будет менее прозрачной, особенно после волнения; напротив,

ГЛАВА 8. Характеристики волн и течения

ГЛАВА 8. Характеристики волн и течения При движении против волнения не высота и не длина волн по отдельности, а их крутизна уменьшает скорость яхты и представляет опасность для плавания. Длинная волна, как бы высока она ни была, не опасна для любой маленькой яхты и не

Удилище, его конструкция и характеристики

Удилище, его конструкция и характеристики Что же представляет собой штекерное удилище? Его длина может быть от 8 до 16 метров, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это, скорее, исключение, чем правило. Максимальная же длина штекерных удилищ доходит до

Характеристики лесы

Характеристики лесы Диаметр (толщина) Одна из основных характеристик лесы. После огромного количества публикаций в периодических изданиях многие рыболовы стали ходить в магазины с микрометрами. И это действительно необходимо. В 90 % случаев производитель (а, вернее, не