расчет параметров водяного пара

Расчет термодинамических процессов водяного пара

Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара

Для определения параметров состояния воды и водяного пара служат таблицы термодинамических (теплофизических) свойств воды и водяного пара. Современные таблицы составлены с использованием Международной системы единиц СИ. В таблицах приняты следующие обозначения физических величин и их размерности:

p – давление, Па: 1 МПа = 10 3 кПа = 10 6 Па = 10 бар;

t – температура, о С:

v – удельный объем, м 3 /кг;

h – удельная энтальпия, кДж/кг;

s – удельная энтропия, кДж/(кг×град).

В термодинамических расчетах принято параметры (кроме p и t) обозначать для жидкости при температуре насыщения (кипения) индексом «штрих» (v‘, h‘, s‘), для сухого насыщенного пара индексом «два штриха» (v», h», s»), а для влажного насыщенного пара индексом «х» (vх, hх, sх). В таблицах приводятся также значения удельной теплоты парообразования r = h» – h‘ и разности энтальпии в состоянии насыщения s» и s‘.

Для влажного насыщенного пара (степень сухости 0

Причем, v‘ tн параметры воды и пара находятся по таблице перегретого пара

При p £ pкр = 22,115 МПа таблица поделена горизонтальной линией на две части: верхняя – для области жидкости; нижняя – для перегретого пара. Граница раздела этих областей проходит при t = tн.

При p > pкр нет видимого фазового перехода воды в пар и вещество остается однородным (жидкость или пар). Условная граница между жидкостью и паром в этом случае может приниматься по критической изотерме.

Внутренняя энергия для воды и водяного пара в таблицах не приводится, она определяется по формуле:

Если u и h имеют размерность кДж/кг, то давление должно быть выражено в кПа, а удельный объем в м 3 /кг.

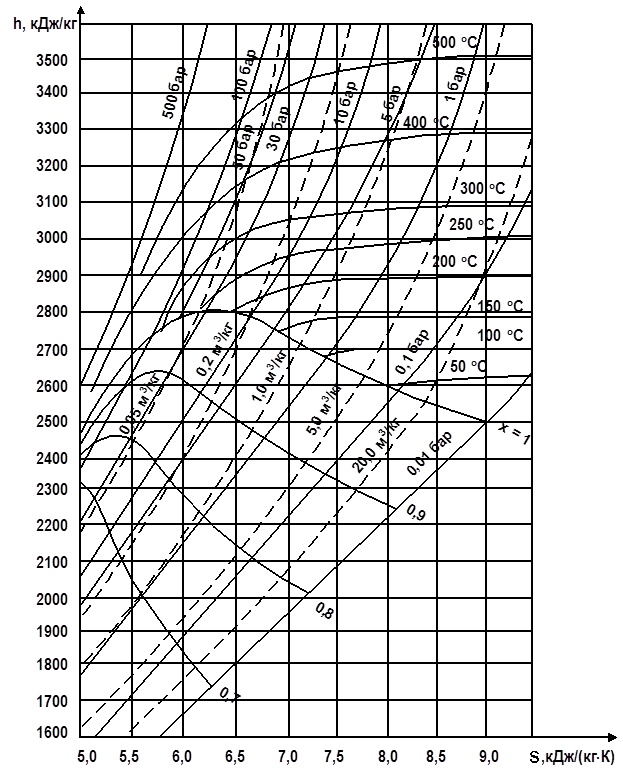

Диаграмма h – S(энтальпия – энтропия) находит широкое применение при расчетах паровых процессов и циклов теплоэнергетических установок.

Для практических целей диаграмма h – s выполняется не для всех фазовых областей воды, а только для ограниченной области водяного пара (рис. 2.17).

На рабочей диаграмме h – s наносится густая сетка изобар, изохор, изотерм и линий постоянной степени сухости х. Как уже отмечалось, в области влажного насыщенного пара изотерма совпадает с изобарой, причем геометрически это прямые линии. Чем выше давление, тем изобара круче и ближе к оси ординат.

На практике расчету подлежат четыре основных термодинамических процесса изменения состояния воды и водяного пара: изобарный (p = const), изохорный (v = const), изотермический (Т = const), адиабатный (dq = 0). Изображение указанных процессов в диаграммах p – v и T – s показано на рис. 2.15 и 2.16.

Состояние влажного насыщенного пара определяется в технике давлением р и степенью сухости х. Точка, изображающая этот состояние, находится на пересечении изобары и линии х = const. Состояние перегретого пара определяется давлением р и температурой t. Точка, изображающая состояние перегретого пара лежит на пересечении соответствующей изобары и изотермы.

Рис. 2.17 Рабочая h–s диаграмма водяного пара

Расчеты основных процессов водяного пара можно проводить как аналитическим, так и графическим методом, с применением h – s диаграммы. Аналитический метод сложен из-за громоздкости уравнений состояния водяного пара.

В таблице 2.4 приведены расчетные формулы для определения количества теплоты, работы изменения объема, и изменения внутренней энергии для основных термодинамических процессов.

Таблица 2.4: Расчетные формулы основных термодинамических процессов

Блог об энергетике

энергетика простыми словами

is (hs)-диаграмма состояния воды и водяного пара

Размер: 3070х3995 пикселей

Диаграмма цветная — степени сухости, температура, давление и объем выделены разными цветами, что делает работу с диаграммой очень удобной.

Большой размер позволит распечатать диаграмму на формате А3 и больше.

is-диаграмма применяется для практических расчетов процессов водяного пара. На ней теплота и энтальпия измеряются линейными отрезками.

is-диаграмма обладает рядом важных свойств: по ней можно быстро определить параметры пара и разность энтальпий в виде отрезков, наглядно изобразить адиабатный процесс, и решать другие задачи.

Так же вы можете использовать очень удобную и наглядную программу.

Описание is-диаграммы

На is-диаграмме изображены термодинамические процессы:

Степень сухости и паросодержание (х) — розовые линии. Жирная розовая линия — степень сухости х=1. Все что ниже этой линии — зона влажного пара.

Ось «Х» — энтропия, ось «Y» — энтальпия.

Семейство изобар в области насыщения представляет собой пучок расходящихся прямых, начинающихся на нижней и оканчивающихся на верхней пограничной кривой. Чем больше давление, тем выше лежит соответствующая изобара. Переход изобар из области влажного насыщенного в область перегретого пара происходит без перелома на верхней пограничной кривой.

В i, s-диаграмме водяного пара наносятся также линии постоянного паросодержания (x = const) и линии постоянного удельного объема (v = const). Изохоры идут несколько круче, чем изобары.

Состояние перегретого пара обычно определяется в технике давлением p и температурой t. Точка, изображающая это состояние, находится на пересечении соответствующей изобары и изотермы. Состояние влажного насыщенного пара определяется давлением p и паросодержанием x.

Точка, изображающее это состояние, определяется пересечением изобары и линии x = const.

Как пользоваться is-диаграммой

Для описания воспользуемся небольшой задачей. Возьмем с потолка условие.

Пусть начальные параметры пара будут: давление пара р = 120 бар, температура пара t = 550°С. Пар адиабатно расширяется в турбине до температуры, например, 400 °С.

Для примера этого будет достаточно.

Адиабатный процесс на is-диаграмме — это вертикальная линия (горизонтальная линия — дросселирование). Это для справки.

Итак, начальное давление и температура у нас есть. Найдем эту точку на is-диаграмме:

Нам нужна изобара, соответствующая давлению 120 бар и изотерма, соответствующая температуре 550 °С. На их пересечении и будет точка, соответствующая начальным параметрам пара в нашей задаче.

Найдя эту точку, мы уже можем определить в ней энтальпию и энтропию. Опустив на оси проекции найденной точки, узнаем значения энтальпии (ось «Y») и энтропии (ось «Х»).

3480 кДж/кг, S = 6,65 кДж/(кг•К)

Далее нам нужно узнать параметры пара после адиабатного расширения. Мы знаем, что по поставленным нами условиям, пар расширился и его температура в точке 2 = 400 °С. Я уже упоминал, что на is-диаграмме адиабатный процесс изображается в виде вертикальной линии. Проведем эту линию из точки 1 (начальные параметры) до пересечения с изотермой 400 °С.

Получена точка 2. Через эту точку проходит изобара. Она соответствует давлению 50 бар. Энтропия у нас не изменилась, так как процесс адиабатный, а вот энтальпия стала равна i = 3200 кДж/кг.

Вот и все. Дальше остаются только расчеты: определение изменения внутренней энергии (Δu), работы (l, l’) и т. д. Все это считается по формулам (формулы можете найти в статье «Основные термодинамические процессы»), а значения и график процесса расширения пара у вас уже есть.

СВОЙСТВА НАСЫЩЕННОГО ПАРА

Что это такое и как им пользоваться

Численные значения параметров теплоты, а также взаимосвязь между температурой и давлением, приведенные в настоящем Руководстве, взять из Таблицы «Свойства насыщенного пара».

Определение применяемых терминов:

Насыщенный пар

Чистый пар, температура которого соответствует температуре кипения воды при данном давлении.

Абсолютное давление

Абсолютное давления пара в барах (избыточное плюс атмосферное).

Зависимость между температурой и давлением

Каждому значению давления чистого пара соответствует определенная температура. Например: температура чистого пара при давлении 10 бар всегда равна 180°С.

Удельный объём пара

Масса пара, приходящаяся на единицу его объёма, кг/м3.

Теплота кипящей жидкости

Количество тепла, которое требуется чтобы повысить температуру килограмма воды от 0°С до точки кипения при давлении и температуре, указанных в Таблице. Выражается в ккал/кг.

Скрытая температура парообразования

Количество тепла в ккал/кг, необходимое для превращения одного килограмма воды при температуре кипения в килограмм пара. При конденсации одного килограмма пара в килограмм воды высвобождает такое же самое количество теплоты. Как видно из Таблицы, для каждого сочетания давления и температуры величина этой теплоты будет разной.

Полная теплота насыщенного пара

Сумма теплоты кипящей жидкости и скрытой теплоты парообразования в ккал/кг. Она соответствует полной теплоте, содержащейся в паре с температурой выше 0°С.

Как пользоваться таблицей

Кроме определения зависимости между давлением и температурой пара, Вы, также, можете вычислить количество пара, которое превратится в конденсат в любом теплообменнике, если известно передаваемое им количество теплоты в ккал. И наоборот, Таблицу можно использовать для определения количества переданной теплообменником теплоты если известен расход образующегося конденсата.

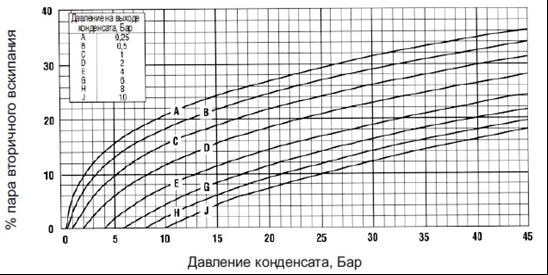

ПАР ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ

Что такое пар вторичного вскипания:

Когда горячий конденсат или вода из котла, находящиеся под определенным давлением, выпускают в пространство, где действует меньшее давление, часть жидкости вскипает и превращается в так называемый пар вторичного вскипания.

Почему он имеет важное значение :

Этот пар важен потому, что в нем содержится определенное количество теплоты, которая может быть использована для повышения экономичности работы предприятия, т.к. в противном случае она будет безвозвратно потеряна. Однако, чтобы получить пользу от пара вторичного вскипания, нужно знать как в каком количестве он образуется в конкретных условиях.

Если воду нагревать при атмосферном давлении, ее температура будет повышаться пока не достигнет 100°С – самой высокой температуры, при которой вода может существовать при данном давлении в виде жидкости. Дальнейшее добавление теплоты не повышает температуру воды, а превращает ее в пар.

Теплота, поглощенная водой в процессе повышения температуры до точки кипения, называется физической теплотой или тепло-содержанием. Теплота, необходимая для превращения воды в пар, при температуре точки кипения, называется скрытой теплотой парообразования. Единицей теплоты, в общем случае, является килокалория (ккал), которая равна количеству тепла, необходимому для повышения температуры одного килограмма воды на 1°С при атмосферном давлении.

Однако, если воду нагревать при давлении выше атмосферного, ее точка кипения будет выше 100°С, в силу чего увеличится также и количество требуемой физической теплоты. Чем выше давление, тем выше температура кипения воды и ее теплосодержание. Если давление понижается, то теплосодержание также уменьшается и температура кипения воды падает до температуры, соответствующей новому значению давления. Это значит, что определенное количество физической теплоты высвобождается. Эта избыточная теплота будет поглощаться в форме скрытой теплоты парообразования, вызывая вскипание части воды и превращение ее в пар. Примером может служить выпуск конденсата из конденсатоотводчика или выпуск воды из котла при продувке. Количество образующегося при этом пара можно вычислить.

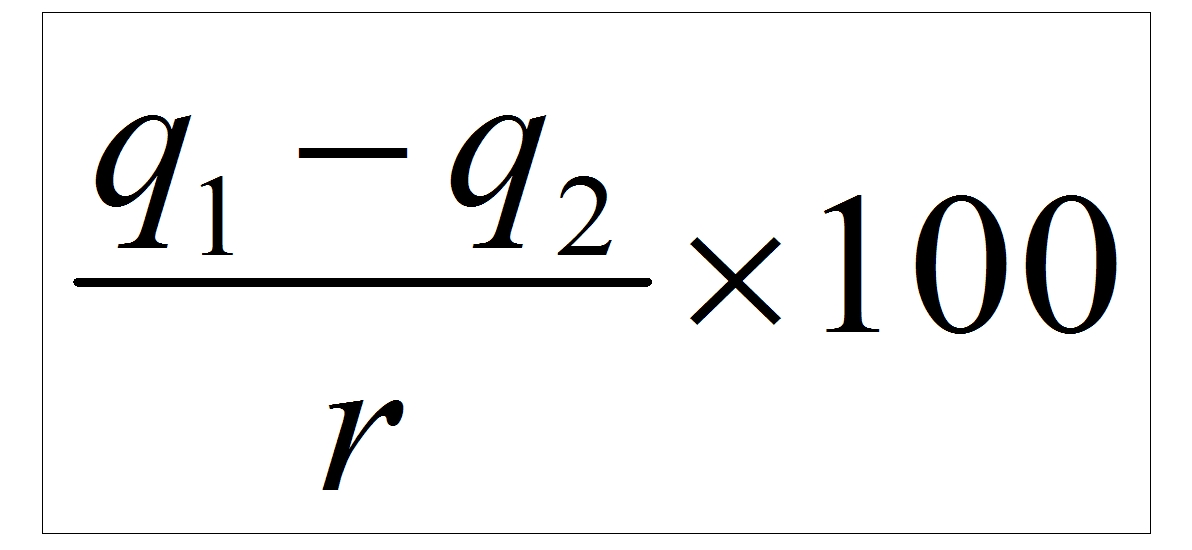

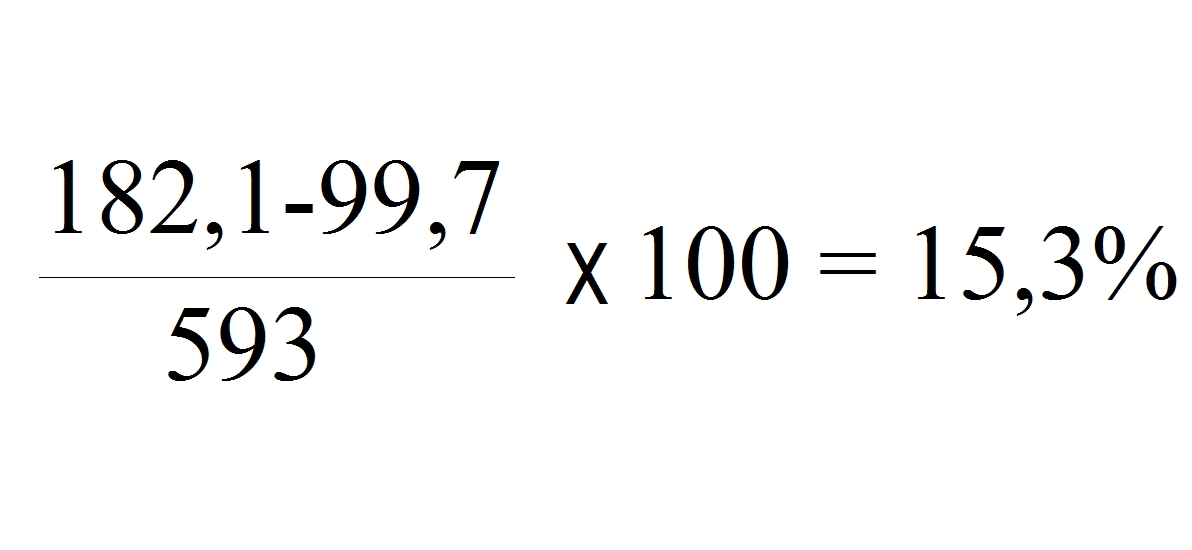

Конденсат при температуре пара 179,9 °C и давлении 10 бар обладает теплотой в количестве 182, 1ккал/кг. См. Колонку 5 таблицы параметров пара. Если его выпускать в атмосферу, т.е. при абсолютном давлении 1 бар, теплосодержание конденсата сразу же упадет до 99,7 ккал/кг. Избыток теплоты в количестве 82,3 ккал/кг вызовет вторичное вскипание части конденсата. Величину части конденсата в %, которая превратится в пар вторичного вскипания, определяют следующим образом :

Разделите разницу между теплосодержанием конденсата при большем и при меньшем давлениях на величину скрытой теплоты парообразования при меньшем давлением значении давления и умножьте результат на 100.

Выразив это в виде формулы, получим :

% пар вторичного вскипания

q1 = теплота конденсата при большем значении давления до его выпуска

q2 = теплота конденсата при меньшем значении давления, т.е. в пространстве, куда производится выпуск

r = скрытая теплота парообразования пара при меньшем значении давления, при котором производится выпуск конденсата

% пара вторичного вскипания =

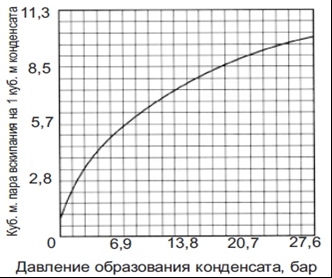

График 2.

Объем пара вторичного вскипания при выпуске одного кубического метра конденсата в систему с атмосферным давлением.

Для упрощения расчетов, на графике показано количество пара вторичного вскипания, которое будет образовываться, если выпуск конденсата будет производится при разных давлениях на выходе

Пар… основные понятия

Влияние присутствия воздуха на температуру пара

Рис. 1 поясняет, к чему приводит присутствие воздуха в паропроводах, а в Таблице 1 и на Графике 1 показана зависимость снижения температуры пара от процентного содержания в нем воздуха при различных давлениях.

Влияние присутствия воздуха на теплопередачу

Воздух, обладая отличными изоляционными свойствами, может образовать, по мере конденсации пара, своеобразное «покрытие» на поверхностях теплопередачи и значительно понизить ее эффективность.

СО2 в газообразной форме, образовавшись в котле и перемещаясь вместе с паром, может растворится в конденсате, охлажденном ниже температуры пара, и образовать угольную кислоту. Эта кислота весьма агрессивна и, в конечном итоге «проест» трубопроводы и теплообменное оборудование. См. Рис.2. Если в систему попадает кислород, он может вызвать питтинговую коррозию чугунных и стальных поверхностей. См. Рис. 3.

Паровая камера со 100% содержанием пара. Общее давление 10 бар. Давления пара 10 бар температура пара 180°С

Рис.1. Камера, в которой находится смесь пара и воздуха, передает только ту часть теплоты, которая соответствует парциальному давлению пара, а не полному давлению в ее полости.

Паровая камера с содержанием пара 90%

И воздуха 10%. Полное давление 10 бар. Давление

Пара 9 бар, температура пара 175,4°С

Снижение температуры паро-воздушной смеси в зависимости от содержания воздуха

Температура насыщ. пара

Температура паро-воздушной смеси от к-ва воздуха в объему,°С

Теплофизические свойства водяного пара: плотность, теплоемкость, теплопроводность

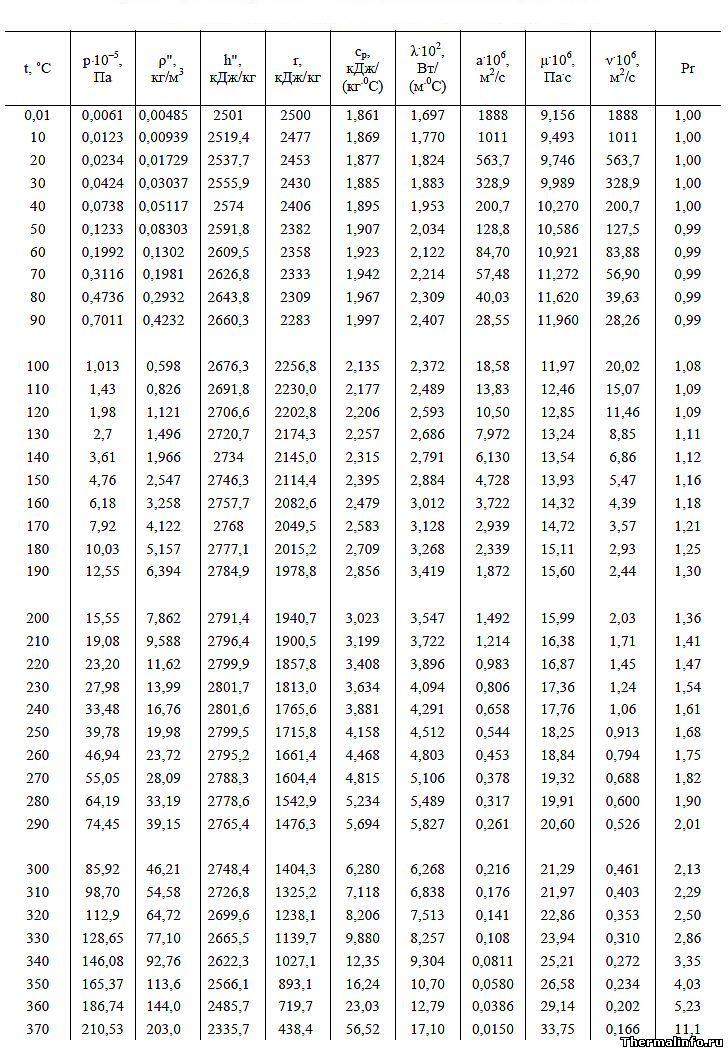

Теплофизические свойства водяного пара при различных температурах на линии насыщения

В таблице представлены теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения в зависимости от температуры. Свойства пара приведены в таблице в интервале температуры от 0,01 до 370°С.

Каждой температуре соответствует давление, при котором водяной пар находится в состоянии насыщения. Например, при температуре водяного пара 200°С его давление составит величину 1,555 МПа или около 15,3 атм.

Удельная теплоемкость пара, теплопроводность и его динамическая вязкость увеличиваются по мере роста температуры. Также растет и плотность водяного пара. Водяной пар становится горячим, тяжелым и вязким, с высоким значением удельной теплоемкости, что положительно влияет на выбор пара в качестве теплоносителя в некоторых типах теплообменных аппаратов.

Например, по данным таблицы, удельная теплоемкость водяного пара Cp при температуре 20°С равна 1877 Дж/(кг·град), а при нагревании до 370°С теплоемкость пара увеличивается до значения 56520 Дж/(кг·град).

В таблице даны следующие теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения:

Удельная теплота парообразования, энтальпия, коэффициент температуропроводности и кинематическая вязкость водяного пара при увеличении температуры снижаются. Динамическая вязкость и число Прандтля пара при этом увеличиваются.

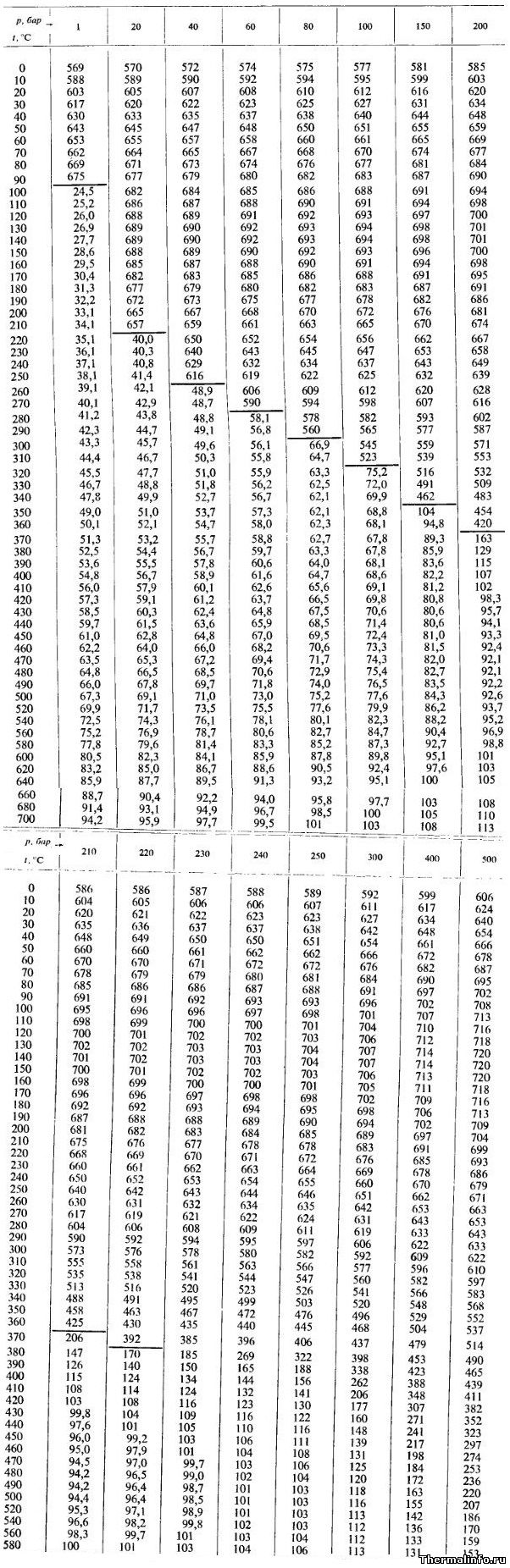

Теплопроводность водяного пара при различных температурах и давлениях

В таблице приведены значения теплопроводности воды и водяного пара при температурах от 0 до 700°С и давлении от 0,1 до 500 атм. Размерность теплопроводности Вт/(м·град).

Черта под значениями в таблице означает фазовый переход воды в пар, то есть цифры под чертой относятся к пару, а выше ее — к воде. По данным таблицы видно, что значение коэффициента теплопроводности воды и водяного пара увеличивается по мере роста давления.

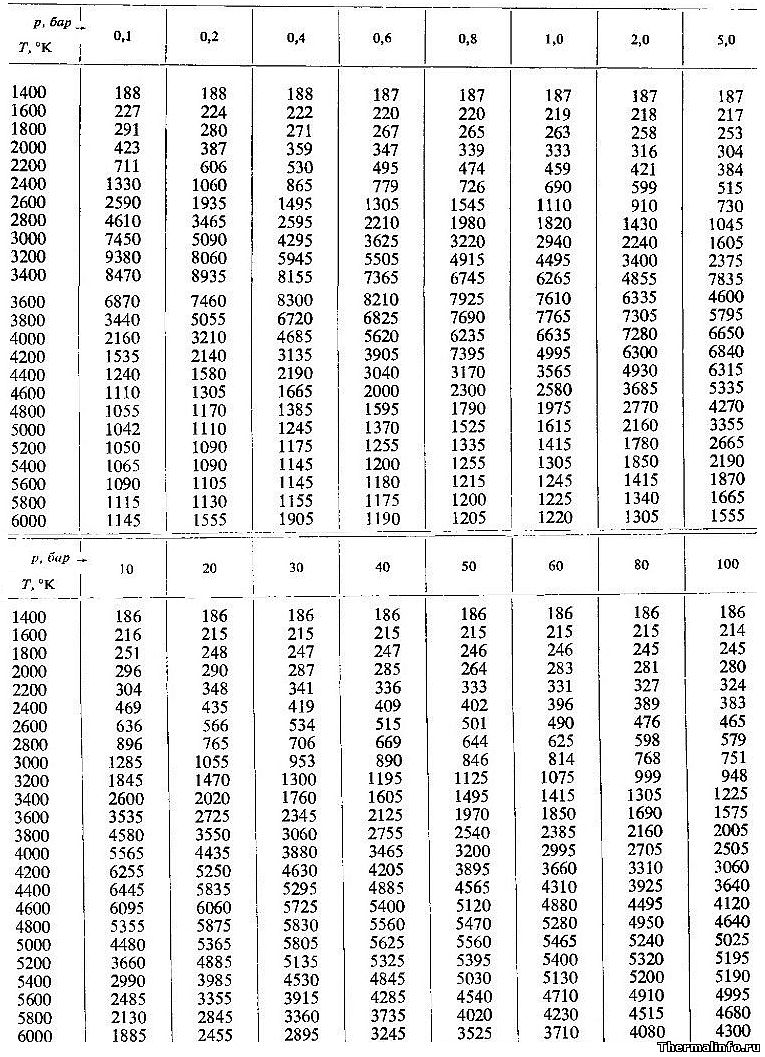

Теплопроводность водяного пара при высоких температурах

В таблице приведены значения теплопроводности диссоциированного водяного пара в размерности Вт/(м·град) при температурах от 1400 до 6000 K и давлении от 0,1 до 100 атм.

По данным таблицы, теплопроводность водяного пара при высоких температурах заметно увеличивается в области 3000…5000 К. При высоких значениях давления максимум коэффициента теплопроводности достигается при более высоких температурах.