точность параметров орбит выше

Система спутниковой навигации GPS – принцип, схема, применение

Спутниковая навигация GPS давно уже является стандартом для создания систем позиционирования и активно применяется в различных трекерах и навигаторах. В проектах Arduino GPS интегрируется с помощью различных модулей, не требующих знания теоретических основ. Но настоящему инженеру должно быть интересно разобраться со принципом и схемой работы GPS, чтобы лучше понимать возможности и ограничения этой технологии.

Схема работы GPS

GPS – это спутниковая навигационная система, разработанная Министерством обороны США, которая определяет точные координаты и время. Работает в любой точке Земли в любых погодных условиях. GPS состоит из трех частей – спутников, станций на Земле и приемников сигнала.

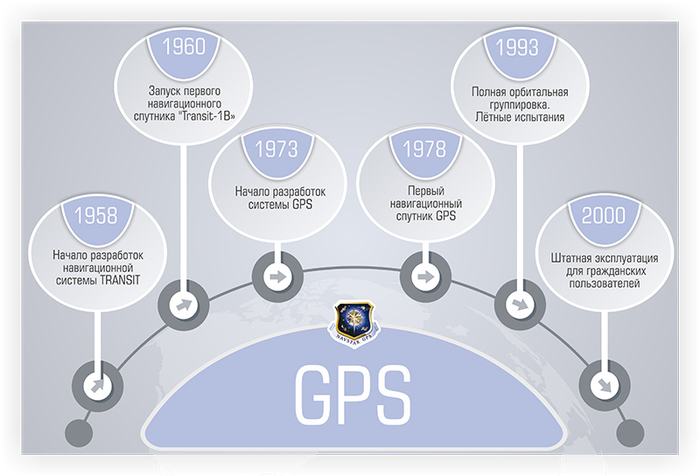

Идея создания спутниковой навигационной системы зародилась еще в 50-е годы прошлого столетия. Американская группа ученых, наблюдающая за запуском советских спутников, заметила, что при приближении спутника частота сигнала увеличивается и уменьшается при его отдалении. Это позволило понять, что возможно измерить положение и скорость спутника, зная свои координаты на Земле, и наоборот. Огромную роль в развитии навигационной системы сыграл запуск спутников на низкую околоземную орбиту. А в 1973 году была создана программа «DNSS» («NavStar»), по этой программе спутники запускались на среднюю околоземную орбиту. Название GPS программа получила в том же 1973 году.

Система GPS на данный момент используется не только в военной области, но и в гражданских целях. Сфер применения GPS много:

Тектоника плит – происходит слежение за колебаниями плит;

Определение сейсмической активности;

Спутниковое отслеживание транспорта – можно проводить мониторинг за положением, скоростью транспорта и контролировать их движение;

Геодезия – определение точных границ земельных участков;

Игры, геотегинт и прочие развлекательные области.

Важнейшим недостатком системы можно считать невозможность получения сигнала при определенных условиях. Рабочие частоты GPS лежат в дециметровом диапазоне волн. Это приводит к тому, что уровень сигнала может снизиться из-за высокой облачности, плотной листвы деревьев. Радиоисточники, глушилки, а в редких случаях даже магнитные бури также могут мешать нормальной передаче сигнала. Точность определения данных будет ухудшаться в приполярных районах, так как спутники невысоко поднимаются над Землей.

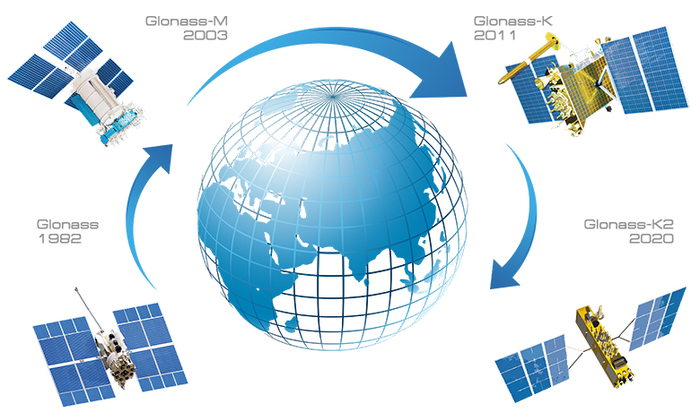

Основным конкурентом GPS является российская система ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система). Свою полноценную работу система начала с 2010 года, попытки активно использовать ее предпринимались с 1995 года. Существует несколько отличий между двумя системами:

Разные кодировки – американцы используют CDMA, для российской системы используется FDMA;

Разные габариты устройств – ГЛОНАСС использует более сложную модель, поэтому повышается энергопотребление и размеры устройств;

Расстановка и движение спутников на орбите – российская система обеспечивает более широкий охват территории и более точное определение координат и времени.

Срок службы спутников – американские спутники делаются более качественными, поэтому они служат дольше.

Помимо ГЛОНАСС и GPS существуют и другие менее популярные навигационные системы – европейский Galileo и китайский Beidou.

Принцип работы GPS

Работает система GPS следующим образом – приемник сигнала измеряет задержку распространения сигнала от спутника до приемника. Из полученного сигнала приемник получает данные о местонахождении спутника. Для определения расстояния от спутника до приемника задержка сигнала умножается на скорость света.

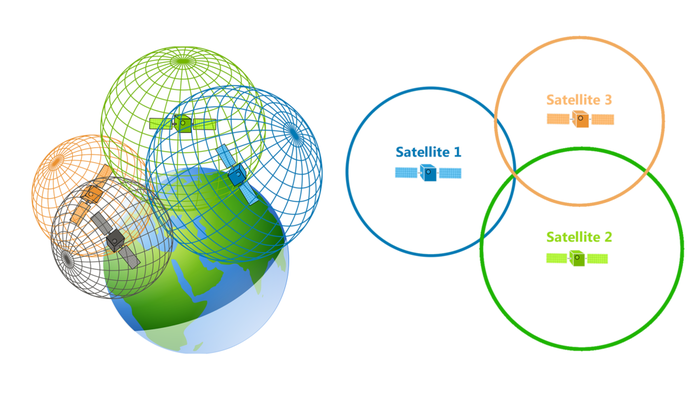

С точки зрения геометрии работу навигационной системы можно проиллюстрировать так: несколько сфер, в середине которых находятся спутники, пересекаются и в них находится пользователь. Радиус каждой из сфер соответственно равен расстоянию до этого видимого спутника. Сигналы от трех спутников позволяют получить данные о широте и долготе, четвертый спутник дает информацию о высоте объекта над поверхностью. Полученные значения можно свести в систему уравнений, из которых можно найти координату пользователя. Таким образом, для получения точного местоположения необходимо провести 4 измерения дальностей до спутника (если исключить неправдоподобные результаты, достаточно трех измерений).

Поправки в полученные уравнения вносит расхождение между расчетным и фактическим положением спутника. Погрешность, которая возникает в результате этого, называется эфемеридной и составляет от 1 до 5 метров. Также свой вклад вносят интерференция, атмосферное давление, влажность, температура, влияние ионосферы и атмосферы. Суммарно совокупность всех ошибок может довести погрешность до 100 метров. Некоторые ошибки можно устранить математически.

Чтобы уменьшить все погрешности, используют дифференциальный режим GPS. В нем приемник получает по радиоканалу все необходимые поправки к координатам от базовой станции. Итоговая точность измерения достигает 1-5 метров. При дифференциальном режиме существует 2 метода корректировки полученных данных – это коррекция самих координат и коррекция навигационных параметров. Первый метод использовать неудобно, так как все пользователи должны работать по одним и тем же спутникам. Во втором случае значительно увеличивается сложность самой аппаратуры для определения местоположения.

Существует новый класс систем, который увеличивает точность измерения до 1 см. Огромное влияние на точность оказывает угол между направлениями на спутники. При большом угле местоположение будет определяться с большей точностью.

Точность измерения может быть искусственно снижена Министерством обороны США. Для этого на устройствах навигации устанавливается специальный режим S/A – ограниченный доступ. Режим разработан в военных целях, чтобы не дать противнику преимущества в определении точных координат. С мая 2000 года режим ограниченного доступа был отменен.

Все источники ошибок можно разделить на несколько групп:

Погрешность в вычислении орбит;

Ошибки, связанные с приемником;

Ошибки, связанные с многократным отражением сигнала от препятствий;

Ионосфера, тропосферные задержки сигнала;

Геометрия расположения спутников.

В систему GPS входит 24 искусственных спутника Земли, сеть наземных станций слежения и навигационные приемники. Станции наблюдения требуются для определения и контроля параметров орбит, вычисления баллистических характеристик, регулировка отклонения от траекторий движения, контроль аппаратуры на бору космических аппаратов.

Характеристики навигационных систем GPS:

Количество спутников – 26, 21 основной, 5 запасных;

Количество орбитальных плоскостей – 6;

Высота орбиты – 20000 км;

Срок эксплуатации спутников – 7,5 лет;

Рабочие частоты – L1=1575,42 МГц; L2=12275,6МГц, мощность 50 Вт и 8 Вт соответственно;

Надежность навигационного определения – 95%.

Навигационные приемники бывают нескольких типов – портативные, стационарные и авиационные. Приемники также характеризуются рядом параметров:

Количество каналов – в современных приемников используется от 12 до 20 каналов;

Наличие картографической поддержки;

Различные технические характеристики – материалы, прочность, защита от влаги, чувствительность, объем памяти и другие.

Принцип действия самого навигатора – в первую очередь устройство пытается связаться с навигационным спутником. Как только связь будет установлена, происходит передача альманаха, то есть информации об орбитах спутников, находящихся в рамках одной навигационной системы. Связи с одним только спутником недостаточно для получения точного местоположения, поэтому оставшиеся спутники передают навигатору свои эфемериды, необходимые для определения отклонений, коэффициентов возмущения и других параметров.

Холодный, теплый и горячий старт GPS навигатора

Включив навигатор впервые или после долгого перерыва, начинается долгое ожидание для получения данных. Долгое время ожидания связано с тем, что в памяти навигатора отсутствуют либо устарели альманах и эфемериды, поэтому устройство должно выполнить ряд действий по получению или обновлению данных. Время ожидания, или так называемое время холодного старта, зависит от различных показателей – качество приемника, состояние атмосферы, шумы, количество спутников в зоне видимости.

Чтобы начать свою работу, навигатор должен:

Найти спутник и установить с ним связь;

Получить альманах и сохранить его в памяти;

Получить эфемериды от спутника и сохранить их;

Найти еще три спутника и установить с ними связь, получить от них эфемериды;

Вычислить координаты при помощи эфемерид и местоположения спутников.

Только пройдя весь этот цикл, устройство начнет работать. Такой запуск и называется холодным стартом.

Горячий старт значительно отличается от холодного. В памяти навигатора уже имеется актуальный на данный момент альманах и эфемериды. Данные для альманаха действительны в течение 30 дней, эфемерид – в течение 30 минут. Из этого следует, что устройство выключалось на непродолжительное время. При горячем старте алгоритм будет проще – устройство устанавливает связь со спутником, при необходимости обновляет эфемериды и вычисляет местоположение.

Существует теплый старт – в этом случае альманах является актуальным, а эфемериды нужно обновить. Времени на это затрачивается немного больше, чем на горячий старт, но значительно меньше, чем на холодный.

Ограничения на покупку и использование самодельных модулей GPS

Российское законодательство требует от производителей уменьшать точность определения приемников. Работать с незагрубленной точностью может производиться только при наличии у пользователя специализированной лицензии.

Под запретом в Российской Федерации находятся специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации (СТС НПИ). К таковым относятся GPS трекеры, которые используются для негласного контроля над перемещением транспорта и прочих объектов. Основной признак незаконного технического средства – его скрытность. Поэтому перед приобретением устройства нужно внимательно изучить его характеристики, внешний вид, на наличие скрытых функций, а также просмотреть необходимые сертификаты соответствия.

Также важно, в каком виде продается устройство. В разобранном виде прибор может не относиться к СТС НПИ. Но при сборе готовое устройство уже может относиться к запрещенным.

Спутниковые системы

Часть1. Орбиты и параметры

Основные характеристики негеостационарной орбитальной группировки

Хотя большинство известных негеостационарных систем строятся по принципу «колец», каждая из них имеет собственные баллистические параметры и уникальную орбитальную структуру. Орбитальная плоскость («кольцо») включает в себя несколько спутников, движущихся на низких околоземных орбитах, которые образуют на поверхности Земли пояс связи. Спутники одной орбитальной плоскости обычно размещаются равномерно вдоль орбиты.

|

| Рис. 3. Параметры ОГ (i – угол наклонения) |

| Рис. 4. Основные геометрические характеристики КА: H – высота орбиты, Rз – радиус Земли, н? – угол видимости наземной станции на границе зоны обслуживания, d – наклонная дальность, нЁ – угол (отсчитываемый от центра Земли) между направлениями на КА и границу зоны обслуживания, A – граница зоны обслуживания |

| Расстояние от наземной станции до КА в процессе его полета – величина переменная, поскольку спутник проходит через зону радиовидимости наземной станции под различными углами. Наклонная дальность d зависит от угла дальности нЁ, который отсчитывается от центра Земли между направлениями на КА и границу зоны обслуживания (рис. 4). В общем случае наклонная дальность изменяется от максимального до минимального значений по достаточно сложному закону, который учитывает взаимное расположение наземной станции и КА на каждом витке. График зависимости наклонной дальности d от угла радиовидимости н? приведен на рис. 5. |

| Рис. 5. Зависимость наклонной дальности d от угла радиовидимости (H – высота орбиты, км) |

Важной характеристикой является и период обращения КА, с которым связана продолжительность сеансов связи и перерывов в обслуживании (табл. 8).

Таблица 8. Основные параметры круговых орбит

| Показатель | Значения параметра | ||||||

| Высота орбиты H, км | 800 | 1500 | 2000 | 6500 | 10 400 | 20 000 | 36 000 |

| Период обращения T, мин | 100 | 114 | 127 | 240 | 360 | 720 | 1400 |

| Число витков в сутки N | 14 | 12,6 | 11,3 | 6 | 4 | 2 | 1 |

Основной критерий эффективности радиотелефонных систем на базе негеостационарных ОГ – обеспечение связности в глобальном масштабе. В данном случае «связность» означает возможность соединения абонентов, расположенных в одной или разных зонах обслуживания, и поддержки между ними непрерывного (либо квазинепрерывного) канала связи. Непрерывная связность обеспечивается, если в зоне радиовидимости обоих абонентов находится как минимум один спутник.

|

| Рис. 6. Зависимость числа КА в составе ОГ от высоты орбиты (n – кратность покрытия зоны обслуживания) |

|

| Рис. 7. Площадь зоны покрытия поверхности Земли одним КА в зависимости от высоты орбиты при различных углах радиовидимости u |

Время пребывания КА в зоне радиовидимости наземной станции зависит от угла радиовидимости и параметров орбит. Чем выше орбита, тем больше время пребывания КА в пределах прямой видимости станции. Расчет вероятностных показателей обычно проводится путем математического моделирования, что обусловлено сложностью получения соответствующих аналитических выражений. Они могут быть даны лишь для отдельных частных случаев.

Для одиночного КА на низких экваториальных орбитах период обращения T изменяется в пределах от 90 до 127 мин. Соответственно, максимальная продолжительность сеанса связи на экваторе составляет от 9 до 31 мин при высотах от 270 до 2 тыс. км. Что же касается полярных орбит, то максимальная продолжительность сеансов на широтах 50–60 0 составляет от 8 до 15 мин для высот от 800 до 1500 км.

Таблица 9. Параметры сеансов связи системы Orbcomm (ОГ из 28 КА)

| Показатель | Значение параметра | ||||

| Широта, 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

| Число сеансов в сутки | 1143 | 993 | 726 | 392 | 129 |

| Средняя длина сеанса, мин | 10,8 | 9,4 | 7,9 | 5,9 | 8,1 |

| Суммарное время радиовидимости, % | 79,4 | 69 | 50,4 | 27,2 | 9 |

| Число перерывов в сутки | 297 | 447 | 714 | 1048 | 1311 |

| Продолжительность перерывов, мин | 2,8 | 4,2 | 7,8 | 15,9 | 81,9 |

| Суммарное время перерывов, % | 20,6 | 31 | 49,6 | 72,8 | 91 |

| Глобальная доступность, % | 81 | 70 | 53 | 32 | 17 |

Структура орбитальных плоскостей определяет баллистические параметры многоспутниковой системы, которые существенно зависят от взаимного расположения КА в орбитальной группировке. В настоящее время в ССС используются два типа ОГ – некорректируемая и корректируемая.

Для некорректируемой ОГ баллистические параметры орбит выбираются так, чтобы заданное время ожидания сеанса связи обеспечивалось без коррекции элементов орбиты. Увеличение числа КА в некорректируемой ОГ незначительно сокращает время ожидания. Для таких ОГ характерны малая масса КА, низкое энергопотребление, более низкие требования к точности ориентации. Все эти особенности некорректируемой ОГ играют решающую роль при создании легких и недорогих КА. Некорректируемая ОГ используется преимущественно в системах, рассчитанных на передачу коротких пакетов («Гонец-Д1», Orbcomm, Starsys и др.).

Корректируемая орбитальная группировка обычно применяется при необходимости глобального равномерного покрытия земной поверхности. Ее динамическая устойчивость поддерживается с помощью специальной установки для коррекции орбиты. Для обеспечения минимального времени ожидания сеанса связи плоскости орбит должны быть разнесены по долготе восходящего узла, а спутники равномерно распределены вдоль орбиты в каждой плоскости. Основное преимущество корректируемой ОГ – реализация заданных временных характеристик при минимальном числе спутников в системе, что особенно важно для глобальных сетей радиотелефонной связи. Точность поддержания взаимного размещения КА на орбите в течение всего срока эксплуатации должна быть очень высокой, поскольку смещения КА друг относительно друга приводят к появлению необслуживаемых участков в зонах покрытия.

Для определения параметров движения в начальный период полета и поддержания КА на орбите с заданной точностью необходим радиоконтроль орбиты. На первых этапах развертывания системы он осуществляется с помощью сети наземных контрольно-измерительных станций, обеспечивающих слежение за КА. Существующие баллистические модели движения (они основаны на учете возмущения от внешних воздействий, определяющих деградацию орбиты) позволяют достаточно точно спрогнозировать параметры движения КА.

Во всех системах, использующих корректируемую ОГ, на борту КА установлена навигационная аппаратура для определения параметров орбиты по сигналам спутников GPS/«Глонасс». Это позволяет контролировать параметры ОГ автономно, т. е. пользоваться услугами наземных станций слежения за КА лишь в нештатных ситуациях. Интенсивность коррекции зависит от точности, с которой требуется удерживать КА на орбите. Наиболее жесткие требования к точности контроля за параметрами орбит – в системах с межспутниковыми линиями связи (Iridium, Teledesic), где смещение спутников может привести к нарушению правильности функционирования всей системы.

В глобальных ССС необходимо также обеспечить равномерный охват всей поверхности Земли и отсутствие «мертвых зон», для чего требуется удерживать КА в расчетной точке с максимальной возможной точностью (б?0,2 0 ). Достоверных сведений о том, как часто необходимо производить коррекцию орбиты, пока нет, поскольку не накоплено достаточного количества опытных данных. Однако, как показывают расчеты, коррекция в таких системах, как Iridium, будет необходима не чаще 1 раза в 0,5–1,5 мес., что означает следующее: если срок активного существования КА составит 7 лет, то двигатели будут включаться примерно 100 раз.

Что касается равномерности покрытия, то спутниковые системы, базирующиеся на КА с наклонными орбитами, наиболее эффективны. Однако следует помнить, что районы с высокими широтами могут обслуживаться только спутниками с относительно низкими углами радиовидимости.

Критерии оптимизации и сравнение орбитальных структур

Для оптимизации орбитальных структур используют разные критерии: максимальное время пребывания КА в зоне радиовидимости заданного географического региона, минимальное время ожидания одиночного КА, затраты на создание орбитальной группировки с учетом веса КА, высоты орбиты и средств вывода КА на орбиту, а также ряд других. Однако, как показывает практика, невозможно построить орбитальную структуру, которая удовлетворяла бы всем требованиям одновременно.

Задача сравнения систем является многокритериальной и достаточно сложной. В отечественной практике часто используется упрощенная методика, предложенная А. И. Аболицем. Пример определения суммарного времени пребывания КА в зоне видимости наземной станции в зависимости от высоты орбиты (рис. 8) показывает, что на средних широтах наиболее выгодны орбиты с малым углом наклонения. Такое наклонение орбит выбрано в системе ECCO (H=2000 км) и Ellipso (субгруппировка Concordia, H=8040 км).

|

| Рис. 8. Зависимость суммарного времени t радиовидимости КА (усредненного по всем виткам за сутки) при нулевом угле радиовидимости для различных наклонений орбиты (i = 0–90 0 ). Данные приведены для широты 60 0 |

Так, система Globalstar (высота 1400 км, наклонение 52 0 ) рассчитана на обслуживание территорий в средних широтах (от 72 0 ю.ш. до 72 0 с.ш.), где она обеспечивает практически постоянное двукратное покрытие земной поверхности. По этому показателю Globalstar существенно отличается от конкурирующей сети Iridium – там структура космического сегмента оптимизирована для однократного покрытия территорий. Что же касается высокоширотных регионов, они системой Globalstar вообще не обслуживаются. В России вне зоны действия Globalstar остаются труднодоступные северные районы и трасса Северного морского пути.

Моделирование, проведенное для сети Iridium с целью определения кратности покрытия земной поверхности, показало, что при углах радиовидимости более 10 0 в приэкваторной зоне обслуживания (от 30 0 с.ш. до 30 0 ю.ш.) вероятность однократного покрытия с нулевым временем ожидания T будет равна 0,973–0,974. Если время увеличивается до 2 мин, вероятность становится равной 1. Вся территория РФ обслуживается при однократном покрытии с вероятностью, равной 1, при T=0; двукратное покрытие обеспечивается на территориях севернее 70 0 с.ш. При углах радиовидимости более 20 0 (что ближе к реальным условиям эксплуатации) результаты существенно хуже: в приэкваторной зоне при T=0 вероятность двукратного покрытия составляет 0,5–0,6, а при T=2–3 мин 0,7–0,91.

Чтобы решить проблему обеспечения устойчивой связи в высокоширотных районах, в состав орбитальной группировки таких систем, как Orbcomm, Gemnet и Faisat, включены по 1–2 дополнительные плоскости с малым числом КА, но более высоким наклонением. Теоретически, эти орбитальные структуры должны перекрывать всю территорию Земного шара. Однако малое число КА в дополнительных плоскостях не позволяет обеспечить высокие вероятностно-временные характеристики обслуживания. Так, в Orbcomm (см. рис. 8) среднее время ожидания (3–4 мин) обеспечивается лишь для абонентов, расположенных на широтах до 500. На широтах от 60 0 могут возникнуть более длительные перерывы в обслуживании, а на широтах выше 65 0 связь в системе может быть организована только через четыре дополнительных КА.

Продолжение следует

ОБ АВТОРЕ

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ ОТ A ДО Z

Coordination station – координирующая станция. Осуществляет контроль за работой спутниковой сети и перераспределяет потоки между наземными станциями сопряжения. Так, в подспутниковой зоне системы Inmarsat работают несколько наземных станций (береговых), одна из которых выполняет функции координирующей.

Co-satellite interference – помеха от соседнего спутника, находящегося на близко расположенной орбите.

Cospas-Sarsat – международная спутниковая система «Коспас-Сарсат», предназначенная для обнаружения и определения местоположения судов и самолетов, потерпевших аварию. Была совместно создана четырьмя странами (СССР, США, Канадой и Францией) и находится в эксплуатации с 1985 г. В настоящее время в одноименную организацию входят более 26 стран. Интересы США представляет Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), которое отвечает за запуск и эксплуатацию КА SARSAT. Правительство РФ, ставшее в 1992 г. правопреемником СССР, приняло на себя все права и обязательства, связанные с запуском и эксплуатацией космического сегмента «Коспас». Спутники типа «Коспас» («Надежда») запускаются и обслуживаются российской стороной, типа Sarsat (метеорологические спутники НОАА) – американской. См.: www.nesdis.noaa.gov.

Cost per channel – стоимость на канал. Отношение общей стоимости оборудования к числу передающих каналов.

Coverage area – зона покрытия. Географическая зона, в которой гарантируются необходимые энергетические соотношения, достаточные для обеспечения устойчивой связи с абонентами. В системах с КА на негеостационарной орбите зона покрытия изменяется со временем по мере движения спутника по орбите, ее размеры определяются характеристиками антенной системы КА.

Crankback – шлейф. Возврат (обратная посылка) исходящего потока информации с целью его контроля наземной станцией.

Cross-band repeater – ретранслятор с перекрестной коммутацией стволов. Осуществляет перенос сигналов одного диапазона в другой. Так, на борту КА с прямой ретрансляцией сигналов (См.: bent-pipe transponder) может находиться высокочастотный коммутатор, предназначенный, например, для трансформации спектра S-диапазона в Ku-диапазон и наоборот.

Cyberstar – система Cyberstar. Проект системы спутниковой связи с КА на геостационарной орбите, разрабатываемый компанией Loral Space & Communications. Система предназначена для высокоскоростной передачи информации (от 384 кбит/с в Ku-диапазоне до 30 Мбит/с в Ka-диапазоне) и предоставления мультимедийных услуг. См.: www.newspace.com.

DAMA (Demand Assigned Multiple Access) – метод многостанционного доступа с предоставлением канала по требованию. Технология многостанционного доступа с частотным разделением каналов, которая позволяет коллективно использовать выделенные участки спектра. Ср. PAMA.

Data collection platform – платформа для сбора данных. Обычно – космическая станция, используемая для сбора данных о состоянии окружающей среды, в том числе для удаленного экологического мониторинга.

DBS (Direct Broadcast Satellite) – спутник непосредственного телевизионного вещания (НТВ). Спутник на геостационарной орбите, предназначенный для трансляции телевизионных программ на простые недорогие пользовательские приемные станции. В отличие от связных КА, НТВ-спутник обычно оснащен относительно небольшим числом стволов. Они обеспечивают в наиболее освоенном Ku-диапазоне частот (12 ГГц) ЭИИМ около 50–60 дБВт, что позволяет применять простые приемные антенны (типа «тарелка») малого диаметра (0,4–1,2 м).

Dedicated access – доступ с жестким закреплением каналов. Многостанционный доступ, при котором за каждым индивидуальным или коллективным пользователем закрепляется частотно-временной ресурс на относительно длительный период.

Dedicated satellite – специализированный выделенный спутник. Спутник, обеспечивающий предоставление ограниченного набора услуг и предназначенный для эксклюзивного использования определенным контингентом пользователей.

Dehop-rehop transponder – ретранслятор сигналов со скачкообразной перестройкой частоты. Ретранслятор с обработкой сигналов на борту, которая включает в себя свертку сигнала при приеме для устранения скачков по частоте, восстановление исходного модулирующего сигнала и повторную модуляцию входного сигнала с использованием псевдослучайной перестройки частоты на новую несущую, которая изменяется по тому же или иному закону.

Delivery time – время доставки. Суммарное время доведения информации от одного конечного пользователя до другого, включающее в себя время ожидания сеанса связи, задержки предоставления канала и задержки сигнала в бортовом ретрансляторе, время ретрансляции сообщения через спутниковую сеть и его задержки в наземных соединительных линиях. В общем случае время доставки зависит от взаимного расположения абонентских станций и направления движения КА по орбите. В спутниковых системах передачи данных с бортовым электронным «почтовым ящиком» время доставки определяется временем переноса информации на борту КА и может составлять от нескольких минут до нескольких часов.

Deorbit – уход с орбиты. Переход спутника на орбиту, параметры которой не соответствуют расчетным.

Deployed satelite – запущенный спутник. Спутник, который выведен на орбиту, но еще не введен в эксплуатацию.

Despin – противовращение. Метод стабилизации положения спутника в пространстве.

Differential GPS (DGPS) – дифференциальная GPS-система. Система, использующая метод определения географических координат, который основан на применении контрольного GPS-приемника (опорной станции) с известными координатами. Контрольный приемник расположен в том же районе, что и пользователи, чтобы одновременно отслеживать те же GPS-спутники. В состав аппаратуры пользователя обычно вводится дополнительный приемник с антенной, позволяющий принимать дифференциальные поправки в режиме реального времени. DGPS дает возможность повысить точность определения местоположения до 5 м.

Diffusion interective service – широковещательная интерактивная служба. Осуществляет электронную рассылку документов, передачу заказных телевизионных программ и др. Ее отличительная особенность – наличие двух асимметричных каналов: высокоскоростного (используется для передачи широковещательной информации) и низкоскоростного (служит для запрашивания определенного вида услуг).

Digital speech interpolation (DSI) – цифровая интерполяция речи. Метод статистического уплотнения (сжатия) речевых каналов в бортовом ретрансляторе, основанный на показателе активности абонентов. Используется в системе Iridium (коэффициент сжатия – 2,2).

Dilution of precision – показатель снижения точности определения местоположения. В системе GPS существует ряд факторов, влияющих на степень неопределенности вычисления координат. Последние зависят от процедуры их определения. См.: GDOP, HDOP, PDOP, RDOP, TDOP, VDOP.

Direct TV. 1. Компания, эксплуатирующая спутники НТВ (США). В 1996 г. число пользователей НТВ-услуг достигло 1 млн. Стоимость приемного комплекта около 700 долл. Абонентская плата не превышает 25–30 долл./мес. 2. Служба цифрового телевизионного вещания, созданная компанией Hughes (США), которая обеспечивает возможность приема более 170 цифровых телепрограмм. 3. Спутник НТВ, имеющий на борту 16 ретрансляторов мощностью по 120 Вт. См.: www.satellit-edeals.com, www.hughesspace.com.

Dithering – добавление псевдослучайного шума. Искусственное введение ошибок в цифровой сигнал (путем добавления псевдошумовой последовательности) для загрубления результатов навигационных измерений. См.: selective availability.

Distance-independent cost – фиксированная стоимость услуг. В сетях спутниковой связи в глобальной зоне обслуживания стоимость услуг не зависит от расстояния между удаленными пунктами, в то время как в наземных сетях радиосвязи она чаще всего растет с увеличением расстояния.

Distress message – сообщение о бедствии. Экстренное сообщение, передаваемое с терпящего бедствие судна или самолета, которое обычно содержит данные о его местоположении. Domestic satellite system – национальная система спутниковой связи.

Doppler orbitography – доплеровская орбитография. Регистрация местоположения спутника на орбите по доплеровскому сдвигу частоты.

Double coverage – двукратное покрытие. Покрытие поверхности Земли, при котором из каждой точки видны в течение заданного времени по крайней мере два КА. См.: coverage area.

Double-hop circuit – канал с двойной ретрансляцией. Канал передачи информации, по которому происходит дополнительный сброс данных со спутника на Землю с целью их обработки и возвращения преобразованной информации на КА.

Downbeam – передающий луч спутникового ретранслятора. Луч, ориентированный на наземную станцию.

Downlink channelization – формирование группового сигнала для передачи по линии «спутник-Земля».

Downlink – линия «спутник-Земля». Линия связи, используемая для передачи информации от спутникового ретранслятора к наземным станциям, расположенным в зоне радиовидимости КА. Ср.: uplink.

Downlinking – организация связи на линии «спутник-Земля».

Drift orbit – орбита пассивного полета КА.

DRS (Data Relay Satellite) – проект европейской системы релейной связи. Цель проекта – организация межспутниковых линий и каналов, предназначенных для высокоскоростной передачи информации в режиме реального времени между низкоорбитальными КА и наземными центрами сбора данных. Система разрабатывается итальянской компанией Alenia Spazio. В настоящее время осуществляется отработка принципов построения системы с помощью демонстрационного КА Artemis. См.: www.alespazio.it.

DTH (direct-to-home television) – непосредственное телевизионное вещание (НТВ). Одно из наиболее развитых направлений использования спутниковых систем в телевидении, основанное на применении малогабаритных приемных спутниковых терминалов с малым диаметром антенн.

Dual-mode handset [dual-mode terminal] – двухрежимный терминал. Портативный терминал радиотелефонной связи, обеспечивающий работу в двух режимах – через спутниковую сеть или наземную сеть сотовой связи одного из стандартов (GSM, АМРS, СDМА).

DVB (Digital Vidio Broadcast) – европейский стандарт цифрового телевизионного вещания. В стандарте применяется помехоустойчивое кодирование: внешний код – Рида–Соломона (204,188), внутренний код – сверточный. Вид модуляции – QPSK.

Продолжение следует

Предстартовый отcчет Teledesic

Б. Б.: Как сейчас обстоит дело с проектом Teledesic?

С. Х.: Мы находимся на этапе детального проектирования. Коллектив из 40 инженеров работает над созданием спутниковой системы в тесном сотрудничестве с компаниями Motorola, Boeing и Matra Marconi Space – крупнейшим изготовителем спутников в Европе. Teledesic – единственный в мире оператор связи, имеющий лицензию на предоставление услуг в Ка-диапазоне (по каналам «Земля-спутник» на частоте 28,6–29,1 ГГц и «спутник-Земля» на частоте 18,8–19,3 ГГц). Мы располагаем разрешением на глобальное использование диапазона данной области спектра и намерены получить лицензии во всех странах мира.

Б. Б.: Какова бизнес-модель проекта Teledesic?

С. Х.: Мы являемся поставщиками всех услуг системы Teledesic; в качестве системных интеграторов мы намерены привлечь к проекту IBM Global Systems и EDS, а в качестве дилеров – региональных операторов. Мы не собираемся создавать новую систему дистрибуции – фирма предпочитает использовать уже действующие каналы продаж.

Б. Б.: Чем будет Teledesic – преимущественно передающей средой типа магистральных каналов или службой, обеспечивающей доставку информации из пункта А в пункт Б?

С. Х.: Это будет служба, обеспечивающая постоянный широкополосный доступ с любой точкой планеты. Мы свяжем вас с адресатом и на другой стороне улицы, и на противоположной стороне Земного шара.

Б. Б.: Как справилась компания с задержками при передаче речевых сигналов по спутниковой сети?

С. Х.: Вся система разрабатывалась так, чтобы быть совместимой со стандартом в данной области; для нас это – волоконно-оптическая связь. По таким показателям, как вероятность ошибок в канале, емкость канала и время задержек, наша спутниковая система будет работать точно так же, как волоконно-оптическая сеть. Преимущество низкоорбитальных спутников состоит в том, что они обеспечивают меньшие задержки, чем геостационарные, и могут удовлетворить требованиям служб передачи речевого сигнала.

Б. Б.: В чем будет состоять отличие Teledesic от Iridium?

С. Х.: Одна из выгод, полученных нами при подписании соглашения с компанией Motorola, состоит в том, что мы приобщились к ее опыту создания системы Iridium – как положительному, так и отрицательному. Сходство ограничивается лишь тем, что обе системы базируются на низкоорбитальной спутниковой группировке. Но если сеть Iridium нацелена на предоставление услуг узкополосной телефонии, то наша сеть – на широкополосную связь. Скорость передачи данных в Iridium составляет не более 2,4 кбит/с, а нижняя граница пропускной способности канала Teledesic – 2 Мбит/с (максимальное значение – 155 Мбит/с, ОС-3). К тому же мы являемся стационарной службой и не специализируемся на обслуживании мобильных пользователей.

Б. Б.: Можете ли Вы рассказать, в качестве примера, с какими потенциальными клиентами уже велись переговоры?

С. Х.: Компания McDonald’s была бы счастлива иметь связь со всеми своими многочисленными торговыми партнерами по всему миру. Сегодня это недоступно, так как далеко не с любым из них компания способна связаться. Фирмы типа McDonald’s смогут организовывать собственные виртуальные сети через Teledesic. Мы не думаем, что Teledesic удовлетворит абсолютно все телекоммуникационные потребности. Но чтобы соединить подразделения в Европе, Азии, Африке и Австралии, необходима спутниковая система, а сегодня это – только Teledesic.

Б. Б.: Из-за неудачи с запуском спутника по проекту Globalstar и отсрочки начала коммерческой эксплуатации сети Iridium создается впечатление, что со спутниковыми системами не все гладко. Каковы в этом контексте перспективы отрасли и проекта Teledesic в частности?

С. Х.: Задержка с Iridium составила всего пару месяцев. Мне это вовсе не кажется существенным, ведь речь идет о долгосрочном проекте. Я работал в области радиосвязи, и начиная с 1989 г. производители ежегодно обещали реализовать стандарт CDMA, свершилось же обещанное только в 1996 г. Старт проекта – лишь один из факторов, который «обнажает» скрытые проблемы, присущие запуску спутников на орбиту.

Б. Б.: В рамках проекта Teledesic уже запущены какие-либо КА?

С. Х.: В начале 1998 года осуществлен запуск пробного спутника для тестирования работы оборудования в Ka-диапазоне. Реальные запуски начнутся в 2001 г.

Б. Б.: Что надо сделать типичному администратору информационной службы, чтобы подготовиться к наступлению эры Teledesic?

С. Х.: Мы полагаем, что сетевым администраторам следует осознать, какие возможности открываются для их будущих глобальных сетей. Ясно, что Teledesic облегчит их труд и позволит сэкономить массу средств, когда дело дойдет до организации связи со всеми подразделениями компании. Наша служба станет доступной уже через пять лет, а это не такой уж большой срок – примерно три цикла планирования для большинства корпораций.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями