Что было характерно для приватизации государственной собственности в россии в 1992 году

Как проходила приватизация 1992 года в России

Приватизация — это передача частную собственность государственного имущества. Таким имуществом могут быть земельные участки, промышленные предприятия, банки и другие финансовые учреждения, средства транспорта, связи, массовой информации, здания. Приватизация может осуществляться за плату или безвозмездно. В странах Европы приватизация была осуществлена в основном в 70-х годах 20 века. А в России же процесс сокращения государственной собственности начался в 1992 году.

Причины приватизации

После распада Советского Союза, роспуска КПСС и вступления на путь сближения с Западом перед Россией возникла задача создания экономической структуры. Она должна основываться на частной собственности, свободе торговли и рыночной экономики. Не менее важными задачами были введение конвертируемой валюты и установление внутренних цен на товары на уровне мировых. Это могло привести к недовольству населения, так как цены в СССР были искусственно занижены.

Приватизация: первые шаги

В числе прочих действий, направленных на решение основных экономических задач, была проведена и приватизация государственной и муниципальной собственности. Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в 1991 году. Тогда были приняты специализированные законы и антимонопольные законодательные акты. Именно они открывали некоторую возможность развития рыночных отношений, хотя и носили больше декларативный характер.

2 января 1992 года правительство во главе с Е. Гайдаром объявило о том, что на территории РФ вводятся свободные рыночные цены на товары. Вскоре был издан Указ Президента РФ «О свободе торговли». Это моментально привело к увеличению цен, только в 1992 году цены на потребительные товары увеличились в 26 раз!

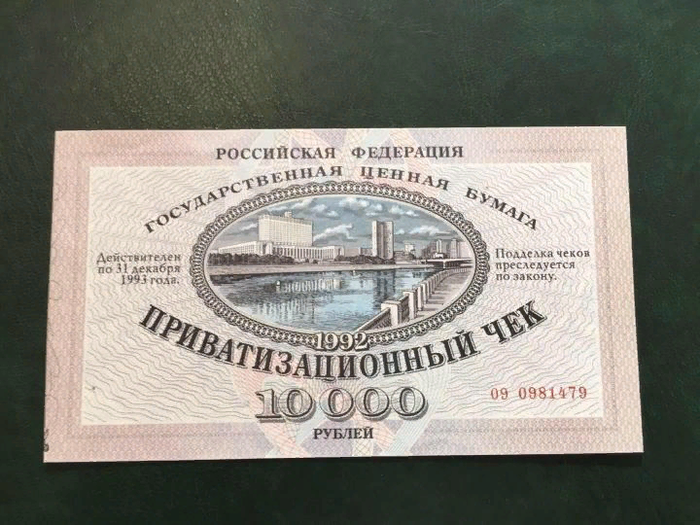

Приватизационные чеки

14 августа 1992 года был издан Указ Президента «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Приватизационными чеками назывались «ваучеры» по 10 тысяч рублей. С 1 октября 1992 года каждый житель России мог получить такие ваучеры. Их можно было свободно продать, вложить в акции предприятий или обменять на акции инвестиционного фонда. Людей уверяли, что к 1994 году стоимость ваучеров достигнет цены автомашины. А на самом деле в 1994 году цена ваучера не достигла и стоимости велосипеда.

Всего предполагалось передать в частные руки около 300 тысяч государственных предприятий и учреждений. Они по состоянию на 1 января 1992 года оценивались в 1,5 триллиона рублей.

Разработчики реформы предлагали три способа акционирования предприятий:

Вариант с преимущественным контролем государства. Рабочие предприятий могли получить определенное количество бесплатных (не дающих права голоса) акций. Также можно было купить (за деньги или ваучеры) до 10 % обыкновенных акций со скидкой. Администрация предприятия могла приобрести не более 5 % обыкновенных акций. Такой вариант выбирали крупные предприятия, которые, однако, не могли приобрести главный пакет акций.

Вариант с преимущественным контролем работников предприятия. Контрольный пакет акций (51%) принадлежал трудовому коллективу, но каждый член мог приобрести не более 5% от общей суммы акций. Большинство предприятий выбрали именно этот вариант.

Вариант с внутренним или внешним инвестором. Такой вариант акционирования предполагал, что инвестор должен заключить с фондом имущества договор на 1 год. По условиям договора, инвестор должен был вложить в предприятие не менее 200 минимальных размеров оплаты труда, а через год получал право приобрести 20% акций предприятия. Но такой вариант применялся очень редко.

Результаты приватизации

К концу 1992 года около 28% торговых предприятий перешли в частные руки. В результате на 1 июля 1993 года было приватизировано 68 тысяч предприятий, из которых 47 тысяч являлись предприятиями торговли и бытового обслуживания. Производственные предприятия приватизировались намного медленнее. Чтобы восполнить дефицит товаров, российский рынок стал пополняться иностранной продукцией. Как результат появились обменные пункты иностранных валют, фондовые биржи, коммерческие банки.

Также в частную собственность передали землю. Но активное развитие фермерства в России было невозможно из-за низкого уровня сельскохозяйственного производства и отсутствии денег. В результате 1 июля 1993 года 34% колхозов и совхозов предпочли не изменять свой статус, остальные же стали товариществами.

Приватизация в России завершилась в основном к 1995 году. Около 55% активов бывших государственных предприятий были куплены их сотрудниками, около 11% обменены через ваучеры, 34% остались за РФ. Несмотря на все благие намерения передать имущество народу, реальными собственниками стали представители члены партий и начальники, в основном директора, получившие основную долю акций «своих» предприятий. В результате мелкие акционеры не могли влиять на принятие решений. К тому же годовая прибыль, которую они получали, зачастую не превышала недельного заработка.

Приватизация еще раз доказала, что доступ к имуществу остался в руках власти и олигархов.

Государственная программа приватизации на 1992 год

Государственная программа приватизации на 1992 год

Программа была разработана в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 года (в редакции от 5 июня 1992 года).

Государственная программа приватизации на 1992 год поставила цели формирования слоя частных собственников, повышения эффективности предприятий, социальной защиты населения и развития социальной инфраструктуры за счет средств от приватизации, содействия финансовой стабилизации, создания конкурентной среды и демонополизации, привлечения иностранных инвестиций, создания условий и организационных структур для расширения масштаба приватизации.

В программе была дана классификация объектов и предприятий по возможности их приватизации в 1992 году. Предприятия были поделены на группы: предприятия, приватизация которых была запрещена; разрешалась только по решению правительства РФ или правительств республик в составе РФ; разрешалась по решению Госкомимущества с учетом мнения отраслевых министерств; разрешалась в соответствии с местными программами приватизации; разрешалась с согласия трудовых коллективов в случаях, предусмотренных законом «О приватизации. «; предприятия, которые подлежали обязательной приватизации.

Программа приватизации предусматривала систему именных приватизационных счетов (чеков), денежную и «малую» приватизацию.

Все государственные (муниципальные) предприятия по отношению к используемым способам приватизации разделялись на три группы:

‑ мелкие предприятия со среднесписочной численностью работающих до 200 человек и балансовой стоимостью основных фондов по состоянию на 1 января 1992 года менее 1 миллиона рублей подлежали продаже на аукционе (по конкурсу) в соответствии с требованиями Программы;

‑ предприятия со среднесписочной численностью работающих более 1000 человек и балансовой стоимостью основных фондов по состоянию на 1 января 1992 года более 50 миллионов рублей должны были приватизироваться путем их преобразования в акционерные общества открытого типа;

‑ остальные предприятия могли быть приватизированы любым из установленных способов в соответствии с требованиями Программы.

В 1992 году Программа предусматривала использование следующих способов приватизации:

— продажу акций акционерных обществ открытого типа; продажу предприятий на аукционе;

— продажу предприятий по коммерческому конкурсу (в том числе с ограничением состава его участников);

— продажу предприятий по некоммерческому инвестиционному конкурсу (инвестиционные торги);

— продажу имущества (активов) ликвидируемых и ликвидированных предприятий; выкуп арендного имущества.

На основании заданий Государственной программы приватизации комитеты по управлению государственным имуществом в республиках и областях разрабатывали местные программы приватизации и прогнозировали поступления средств от приватизации в бюджеты разных уровней.

При преобразовании государственных и муниципальных предприятий не допускалось создание акционерных обществ закрытого типа.

Не допускалось создание акционерных обществ (в том числе холдинговых компаний) на основе концернов, союзов, ассоциаций и иных объединений предприятий, в состав которых входят государственные (муниципальные) предприятия, за исключением случаев приведения их организационно‑правовой формы в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Не допускалось создание предприятий в любой организационно‑правовой форме объединениями государственных (муниципальных) предприятий, а также органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, за исключением комитетов по управлению имуществом и фондов имущества.

В случае принятия решения о приватизации, способы ее проведения в каждом конкретном случае определялись рабочей комиссией по приватизации соответствующего комитета по управлению имуществом.

Коммерческие банки Российской Федерации и иностранные банки, согласно Программе, могли осуществлять кредитование сделок приватизации без ограничений.

Центральным банком РФ кредитные ресурсы на эти цели не выделялись. Местными программами приватизации могло предусматриваться выделение кредитных ресурсов на эти цели из средств, находящихся в распоряжении соответствующих Советов народных депутатов.

В развитие Госпрограммы приватизации был издан ряд указов президента и ведомственных документов, в частности, указы президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации», от 14 октября 1992 года «О развитии системы приватизационных чеков в Российской Федерации», которые предусматривали наряду с деньгами использование до 1 июля 1994 года приватизационных чеков в качестве средств оплаты при приобретении объектов приватизации.

Всего за 1992 год было приватизировано с оплатой в денежной форме 46815 предприятий. В федеральный бюджет поступило около 0,04 миллиардов рублей.

Лихие 90-е. Приватизация по Чубайсу, или Один из самых непопулярных законов России

Выдача приватизационных чеков. 1992 год

Приватизация в России в 90-е годы

Процесс приватизации в России

Под процессом приватизации в России понимается переход государственной собственности в частные руки после распада СССР. Необходимость процесса объяснялась регрессом в промышленности и сельском хозяйстве. Ожидалось, что реформы приведут к росту эффективности народного хозяйства.

Процесс подвергается серьезной критике по ряду причин: возникновение олигархии, значительное экономическое расслоение населения.

Когда началась, как проходила

Подготовка началась в 1990 году, когда Совет Министров опубликовал постановление, в рамках которого на базе заводов КамАЗа создали первое акционерное общество — АО «КамАЗ». В 1991 году подписывается закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», отдающий бразды правления Госкомимуществу РСФСР. Председателем назначается Анатолий Чубайс. В том же году стартует этап форсированной приватизации.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Госкомимущество руководило при вмешательстве иностранных советников и консультантов. Самые известные А. Шлейфер и Д. Хэй из Гарвардского университета. Была создана экспертная комиссия, получившая объемные полномочия.

В 1992 году Верховный Совет РФ утвердил Государственную программу приватизации для предприятий. Исключение составляли особо значимые отрасли: недра, лес, автодороги. Мелкие предприятия продавались через аукционы, конкурсы. Крупные приватизировались путем реорганизации в открытые акционерные общества.

Ваучерная (или чековая) приватизация реализовывалась в 1992-94 гг. Для того, чтобы упорядочить процесс, был принят закон «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Согласно документу каждый россиянин получал именной счет, на который зачислялись оплаты по приватизируемому государственному имуществу. Однако закон не работал. Вместо него была проведена ваучерная приватизация, постулаты которой расходились с реальной практикой. Население выданные ваучеры не использовало, большую часть скупили спекулянты.

Смысл состоял в том, что крупные и средние предприятия преобразовывались в акционерные общества через продажу акций. К 1994 году было приватизировано до 70% предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания.

Период ваучерной приватизации закончился. С 1994 года планировалось перейти к следующему этапу приватизации — денежному.

От быстрой раздачи собственности государство переходило к «медленной» приватизации. Понятие залоговых аукционов возникает в 1995 году. Аналогов этому российскому творению не находится в анналах мировой истории. С помощью подобных процессов планировалось обеспечить пополнение национальной казны за счет кредитов под залог государственных пакетов акций нескольких крупных компаний. Примерами стали «ЮКОС», «Норильский никель», «Сибнефть».

В итоге государство деньги не вернуло, предприятия перешли за символическую стоимость в руки банкиров. Оценка крупнейших предприятий страны при проведении аукционов была значительно занижена.

Причины и источники приватизации в России

Причинами приватизации в России стали:

Процесс приватизации проходил через оформление сделки купли-продажи равной финансовым расчетам. Ресурсом могли стать как чистые денежные средства предприятия, так и доли прибыли, фонды, прибыль частных лиц и самого предприятия. Второй источник — это заемные средства, а также деньги от реализации ценных бумаг. Третьим источником становятся личные средства сотрудников, частных лиц.

Обычно при проведении сделок использовался симбиоз доступных ресурсов. Но особенно выгодным вариантом было использование собственных средств предприятия. А займы, кредиты брались в последнюю очередь.

Особенности и социально-экономические последствия

Отличительными чертами российской приватизации стали:

Приватизационный чек эпохи приватизации в России

Ваучерная приватизация отличалась парадоксальностью, путаницей, непоследовательностью. Участники процесса не наделялись равными правами: работники предприятий получали некоторые льготы при приобретении акций, у не занятых в производстве подобные преференции отсутствовали.

Когда летом 1992 года ввели ваучеры (приватизационные чеки), они бесплатно раздавались населению и могли быть пущены на долю акций различных предприятий или инвестированы в чековые инвестиционные фонды. Несмотря на это, большинство населения ваучерами не пользовалось.

Номинальная стоимость приватизационного чека составляла 10 000 рублей. Имущество государственных предприятий оценили в 1400 миллиардов рублей. Но реальная стоимость ваучера, его «жизненная» цена оказалась на уровне двух бутылок водки. Население не понимало, что делать с полученными чеками, поэтому их продавали скупщикам. Таким образом, большинство российских граждан в приватизации не участвовало.

Планировалось, что результатом ваучерной приватизации станет образование крепкого среднего класса, итогом оказалось лишь большее расслоение общества.

Этапы приватизации в России

Реализация приватизации в России проходила в 2 этапа.

Первый этап: начало 1992 г. конец 1994 г. Характеризовался быстрым темпом и массовостью проводимых процессов, а также введением системы бесплатных приватизационных чеков на предъявителя.

Второй этап: начался в 1995 году. Реализуется по сей день. Главной задачей стало пополнение бюджета и сокращение бюджетного дефицита. Условно упоминаемый третий этап начался в 2000 г. Отличительная его особенность состоит в том, что теперь продаются не объекты государственной собственности, а пакеты акций. Цены же определяются рынком.

Последствия приватизации

Последствиями процесса приватизации в России стали:

К основным итогам приватизации относят появление института частной собственности, когда владельцы напрямую заинтересованы в результате, повышении эффективности работы своих предприятий. Очевидно проявились механизмы и стимулы рынка. Государство перестало дотировать многочисленные предприятия. Политические свободы легли на экономическую базу.

Однако современное общество до сих пор не разобралось с проблемой легитимности приватизационной собственности и результатами сделок. Также до сих пор нет уверенности в том, что процесс был экономически оправданным. Существует мнение, что главным итогом приватизационного процесса стало еще большее обнищание народа.

Правильная и естественная приватизация в России того времени проведена быть не могла по нескольким причинам: она осуществлялась незамедлительно, требовала достаточное количество подготовленных специалистов, проводилась в условиях недостатка государственных средств. В ходе процесса органы государственного правления утратили право вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий.

История приватизации в России. Справка

30 мая 2011, 10:27

13788

Ваучер. Архив

© РИА Новости / Игорь Михалев

В современном мире процесс приватизации считается составной частью институциональных изменений, сопровождающих демократические реформы. В Российской Федерации в процессе перехода к рынку приватизации отводилась основная роль. Ее результатом должно было стать превращение частного сектора в преобладающий сектор экономики.

Первым нормативным актом в этой области стал закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», принятый 3 июля 1991 года. Закон определял перечень и компетенцию государственных органов, уполномоченных проводить приватизацию, регламентировал порядок и способы проведения приватизации государственных и муниципальных предприятий.

Указ президента РФ Бориса Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года ввел в действие ряд нормативных актов, раскрывавших механизм перехода государственной собственности в частную.

Первый этап приватизации (1992-1994), получивший название ваучерного, или чекового, начался 5 июня 1992 года, когда был принят в новой редакции Закон о приватизации. 11 июня была утверждена Государственная программа приватизации. Программа разрабатывалась и осуществлялась Государственным комитетом по управлению имуществом (Госкомимущество). 14 августа 1992 года президент Российской Федерации подписал Указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации».

Согласно статистике, около 25 млн россиян вложили свои ваучеры в чековые инвестиционные фонды, а примерно 40 млн вложили их в акции различных предприятий, треть владельцев ваучеров их продали.

Законодательство 1990-х годов не позволило многим ЧИФам, используя ваучеры граждан, приобретать контрольные пакеты акций перспективных предприятий. Приватизационные чеки попали на экономически малоэффективные предприятия, многие ЧИФы обанкротились, были ликвидированы.

За два года в частные руки была передана большая часть объектов так называемой малой приватизации (свыше 85 тыс магазинов, ресторанов, кафе, предприятий служб быта). К концу 1994 года в абсолютном числе регионов России процесс малой приватизации по существу завершился.

Переход ко второму этапу приватизации (денежному) был утвержден Указом президента от 22 июля 1994 года «Об основных положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года».

На этом этапе планировалось добиться усиления инвестиционной активности владельцев крупных пакетов акций приватизированных предприятий в целях осуществления их структурной перестройки и значительно увеличить доходную часть государственного бюджета за счет поступлений от приватизации. В орбиту акционирования вовлекались крупные предприятия базовых отраслей экономики, определявшие производственный потенциал страны.

Обеспечить недостающую часть поступлений в бюджет было решено с помощью залоговых аукционов. 31 августа 1995 года президент подписал указ «О порядке передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности». В декабре того же года состоялись аукционные торги. Вырученные средства от продажи акций 12 крупнейших предприятий составили 5,1 трлн рублей.

В целом на втором этапе приватизационные процессы резко замедлились. По состоянию на 1 января 1997 года общее число приватизированных предприятий достигло 126 793.

Третий этап приватизации получил наименование точечного. В аналитических материалах Государственного НИИ системного анализа Счетной палаты РФ он называется также этапом совершенствования правовых основ распоряжения государственной собственностью.

Некоторые эксперты предлагают считать началом этого этапа закон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества РФ» от 21 июля 1997 года (вступил в силу 2 августа 1997 года, действовал до 2002 года). Другие исследователи считают нужным «продлить» денежный этап приватизации вплоть до августовского дефолта 1998 года.

На третьем этапе основным нормативным актом, регулирующим приватизацию, является Федеральный закон от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества». Приватизация осуществляется на плановой основе. По действующему закону, ее планирование отнесено к компетенции Правительства РФ, которое ежегодно должно утверждать прогнозный план (программу) приватизации и ежегодно представлять отчет о его выполнении в Госдуму. Президент РФ формирует и утверждает перечень стратегически важных для национальной безопасности предприятий и определяет возможность их приватизации.

За десять лет приватизации (1993-2003) российская казна получила от продажи 145 тыс госпредприятий 9,7 млрд долларов. На тот момент в России оставалось порядка 705 неприватизированных объектов.

Вместе с тем, социальное недовольство в обществе переделом собственности в результате приватизации, наличие нарушений как в механизме приватизации (прежде всего это касается предприятий, перешедших под контроль крупных финансово промышленных групп в результате залоговых аукционов), так и недостаточная эффективность работы приватизируемых предприятий, дали основания для дискуссий среди экономистов и политиков о пересмотре результатов приватизации.»

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

РИА Новости / Игорь Михалев

Приватизация. Как это было. Кто виноват?

Все мы прекрасно понимаем, что с приватизацией наш народ просто надули. Возникает вопрос, кто виноват в таком мошенничестве с государственной собственностью. Все считают что это вина Чубайса. Я тоже так считала все эти годы. А тут решила всё таки попробовать сама понять, что же тогда произошло на самом деле. Как так вышло, что народ просто кинули, вроде как намерения были одни, но почему всё пошло через пень-колоду, и привело к таким результатам. Начну издалека. С 1 денежной реформы.

1991 год, Павловская реформа

Денежная реформа в СССР 1991 годаКонфискационная денежная реформа, впоследствии названная «Павловской», в честь премьер-министра СССР Валентина Павлова. Только в течение трёх суток января граждане СССР могли обменять 50- и 100-рублёвые купюры на новые. Обменять можно было только наличными сумму до 1000 рублей. В Сбербанке с вклада можно было получить только 500 рублей новыми. Менее чем за две недели до этого события Павлов выступил с заявлением о том, что никакой денежной реформы не будет. По заявлениям властей, эта мера должна была заморозить нетрудовые доходы, средства спекулянтов, коррупционеров, так называемого теневого бизнеса и фальшивые деньги, а в результате сжать денежную массу и остановить инфляцию. Одновременно вклады в Сбербанке были заморожены, а 2 апреля произошло трёхкратное повышение цен по всей стране. На замороженные вклады было начислено 40 %, деньги можно было получить наличными только в следующем году.

По большому счёту деньги у населения попросту конфисковали. Ни в следующем, ни на протяжение многих лет, получить сбережения в банке население так и не получило.

Денежная реформа в России 1993 года

5000 рублей 1993 года.Из-за возросшей инфляции в 1993 году Российское правительство проводит новую конфискационную денежную реформу. Обмен банкнот советских купюр на российские был проведён 26 июля — 7 августа 1993 года. Граждане России (согласно прописке в паспорте) могли обменять суммы до 100 тыс. руб. (при этом первоначально устанавливались суммы в 35 тыс. руб. и 70 тыс. руб.), о чём в паспорте ставился штамп. Слухи о реформе ходили заранее, власти их опровергали, при этом реформа была проведена в июле в период отпусков, когда многие были вдали от места прописки. В результате многие физически не успели обменять свои наличные сбережения, и эти деньги пропали. В итоге из-за недовольства населения сроки обмена купюр были значительно продлены.

Дважды ограбили народ, но мало этого, ещё и с приватизацией кинули. Очень интересная метаморфоза произошла с курсом доллара именно на момент приватизации.

Вы заметили? с использованием приватизационных именных счетов.

Ну во первых, чеки оказались не именными, это уже нарушение закона РСФСР от 3 июля 1991 года.

6 ноября 1991 Ельцин подписал указ о реорганизации правительства, согласно которому «на период экономической реформы» кабинет министров возглавил президент.