что значит просадочная толща грунта

Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов

т.е. если у нас 1 тип просадки, то я делаю расчет просадки только от внешней нагрузки, т.е. п.3.4. а) (просадки от собственного веса не происходит)

если у нас 2 тип просдаки, то я делаю расчет просадки еще + п.3.4 б) и вместе складываю.

Я правильно рассуждаю? Это очень важно для меня!!

Объясню почему. Начальное просадочное давление мало, всего 10 т/м2, и у нас сумма от напряжений превосходит начальное просадочное давление (приложение 2 рисунок 4в)

И расчет грунтов первого типа и второго не различаются. Если вы подтвердите мои рассуждения, я смогу для первого типа отбросить дополнительный расчет по п.3.4б)

и осадка + просадка составят у меня 8,09см, если нет, то просадка составляет 17,96см!!

первый тип просадочности подразумевает просадку от собственного веса до 5 см и допускается ее не учитывать, но я учитывал ее все равно!

это все по Пособию к «Осн. и фунд» пункт не помню, пишу по памяти

Основания и фундаменты, геотехнологии

| Имеем здание каркасное железобетонное, следовательно осадка+просадка д.б. не более 8см. |

и нужно бы добавить, а относительная разность осадок и просадок не более 0,002 для этого случая, так как именно это требование для просадочных грунтов является, как правило, определяющим.

Просадочность грунта

Эта характеристика материала существенно затрудняет строительство.

Просадочные грунты могут спровоцировать:

Строительство на участках с просадочными грунтами требует дополнительных затрат на укрепление или замену грунта, гидроизоляцию и дренаж. А бывает и так, что любое строительство на просадочных грунтах в принципе невозможно.

О причинах, механизмах просадочности и способах борьбы с ней мы расскажем в этой статье.

Причины и механизмы просадочности грунтов

Просадочность наблюдается только в определенном типе грунтов с высоким содержанием пылевидных частиц. Такую группу грунтов иногда объединяют под единым названием – пылеватые.

К пылеватым грунтам относятся:

Лёссы и лёссовидные грунты распространены на юге Европейской части России, в Западной Сибири, Якутии, Поволжье, Закавказье. Толщина их массивов достигает 5-10 м, в некоторых регионах доходит до 30-50 м. В предгорьях Кавказа и Средней Азии встречаются лёссовые массивы толщиной 100-130 м.

Кроме того, просадочность может наблюдаться в тонких и пылеватых песках. Но в этих случаях она провялятся только под воздействием вибрации, способствующей более компактной укладке частиц.

Причины просадочности

Просадочность лёссовидных грунтов связана с их строением.

Больше всего на эту характеристику влияют:

Механизм просадочности

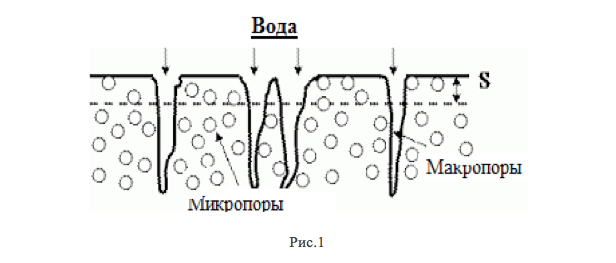

При попадании влаги в лёссовидный грунт начинают растворяться соли, связь между отдельными частицами ослабевает. Разрушаются микроагрегаты грунта, возрастает его дисперсность, резко снижается прочность. Все это способствует уменьшению его пористости, более компактной укладке твердых частиц. Уменьшается в основном количество и объем макропор. Микропоры могут оставаться в грунте, они мало влияют на просадочность.

Второй механизм связан с водными пленками на мелких глинистых и пылеватых частицах. За счет них увеличивается притяжение отдельных элементов грунта друг к другу, облегчается их скольжение. Это способствует увеличению плотности.

Проседание грунта после замачивания происходит под действием собственного веса или внешней нагрузки (чаще всего даже незначительной). Оно продолжается до определенного уровня увлажнения. У полностью водонасыщенных грунтов процесс замедляется или полностью прекращается, так как увеличивается плотность, уменьшается количество макропор.

Кроме просадки происходит еще и горизонтальный сдвиг массива. Из периферии, где влажность ниже, грунт перемещается к центру. Происходят обвалы, образуется своеобразная просадочная лунка. Ее диаметр может достигать 50-100 м, а глубина до 1-2 м.

Массивы лёссовых грунтов имеют неоднородную структуру. В их толще часто встречаются погребенные почвы. Ведь эти грунты имеют эоловое происхождение. Пыль, переносимая ветром, сотни тысяч лет назад засыпала участки с плодородными почвами. В некоторых местах обнаруживают наносы вулканического пепла. Почти во всех массивах настоящий лёсс чередуется с лёссовидными суглинками, супесями или глинами.

Каждый тип грунта в массиве имеет свою просадочность. У погребенных почв и наслоений вулканического пепла она выше, чем у лёсса. У пластичных лёссовидных глин и суглинков показатель ниже. Поэтому при замачивании происходят значительная деформация и перекосы поверхности.

Определение просадочности

Во время испытаний оперируют такими показателями:

Испытательный прибор

Для проведения опыта используют компрессионный прибор, в состав которого входят такие детали:

Отбор пробы

Образец отбирают методом режущего кольца (подробнее о нем вы можете прочитать в статье Плотность грунта). Он должен иметь такую же ориентацию, как в массиве. Края пробы располагают на уровне внешнего ободка кольца. После отбора пробу взвешивают с точностью до 0,01 г.

Проведение испытания

После забора и взвешивания пробы ее перемещают в компрессионный прибор:

После завершения подготовки переходят к непосредственным испытаниям.

Их проводят двумя методиками:

Для обеих методик существуют общие правила:

Обработка результатов

После завершения испытаний по формулам определяют показатели, которые характеризуют склонность грунта к просадке. Основной из них – относительная просадочность. Но для получения детальной характеристики образца вычисляют еще несколько параметров.

Абсолютное сжатие

Показатели индикатора высоты образца на каждой ступени давления записывают в журнал или заносят в график. Затем вычисляют сжатие как усредненное значение высоты грунтового столбика hi. Точность вычисления – ±0,01 мм.

Относительное сжатие

Показатель определяют для каждой ступени давления (Рi) после достижения условной стабилизации осадки и просадки.

Его вычисляют по формуле:

Относительная просадочность

Относительную просадочность при использовании метода одной кривой при заданном давлении определяют как дополнительное относительное сжатие при замачивании.

Вычисляют показатель по формуле:

При испытании методом двух кривых относительную просадочность определяют по той же формуле. Только для образца с полным водонасыщением учитывают данные при естественной влажности и после увлажнения. На основе данных строят график. Относительную просадочность определяют по разнице Ɛsl при естественной влажности и после замачивания.

По показателю относительной просадочности грунты классифицируют. Данные о них занесены в таблицу.

| Тип грунта | Значение относительной просадочности |

| Непросадочный | Меньше 0,01 |

| Слабопросадочный | 0,01-0,03 |

| Среднепросадочный | 0,03-0,07 |

| Сильнопросадочный | 0,07-0,12 |

| Черезвычайно просадочный | Больше 0,12 |

Начальное просадочное давление

Данные о величине давления на грунт во время испытания также вносятся в график. За начальное просадочное давление Рsl принимают величину, при которой Ɛsl=0,01.

Способы устранения просадочности

Просадочность – это настоящая проблема для строителей. На некоторых участках, с мощными массивами лёссов, возводить здания невозможно даже по современным технологиям.

Для уменьшения негативного влияния просадки используются ряд мер.

Их условно можно разделить на 3 группы:

Дальше мы детальнее рассмотрим каждый пункт.

Укрепление грунта под фундаментом

Для устранения просадки менее 5 см используются такие методы:

Если просадка грунта больше 5 см, нужно использовать более надежные методы.

К ним относятся:

Планировка территории застройки

Просадка грунта происходит при его замачивании, поэтому при планировании застройки нужно максимально ограничить доступ воды к основаниям.

Для этого применяются следующие методы:

Создание проекта

Часто используются следующие конструктивные решения:

Проектировкой зданий занимаются специалисты, у которых есть опыт строительства на просадочных грунтах. Каждый элемент конструкции должен быть правильно просчитан, чтобы минимизировать негативное влияние просадки.

Перед строительством здания на лёссовидном грунте необходимо провести его анализ. Специалисты точно определят степень просадочности и дадут рекомендации, как эффективно и выгодно решить проблему. Если этого не сделать, можно вложить деньги в дом, который разрушится еще до завершения строительства.

Грунтовые основания: проектирование без ошибок и без чрезмерных запасов прочности

Текст: Ирхин В.Д. инженер-строитель

Среди специфических грунтов особую категорию составляют лессовые просадочные грунты. Просадочные грунты почти сплошным покровом лежат на большей части территории юга европейской части России (Нижний Дон, Предкавказье, Заволжье и др.), а также на юге Западной Сибири и в ряде других степных районов.

Просадочные грунты (рис.1) отличаются от грунтов непросадочных лишь тем, что они пронизаны макропорами, по которым поверхностные и грунтовые воды свободно перемещаются во всех направлениях. Находясь в напряженном состоянии от веса зданий и/или собственного веса при замачивании водой, просадочные грунты дают дополнительные осадки, называемыми просадками.

Механизм просадки может быть представлен следующим образом. Вода, проникая в маловлажную высокопористую лессовую породу, разрушает водонеустойчивые структурные связи, при этом происходит ее доуплотнение, плотность увеличивается и приходит в соответствие с напряженным состоянием.

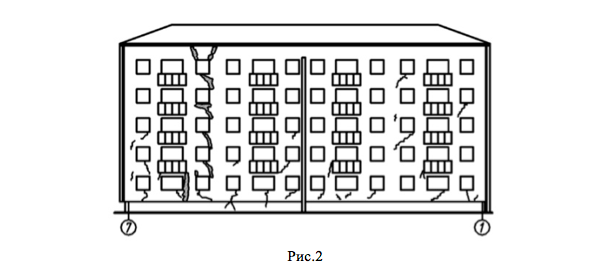

В практике строительства часты случаи, когда здания, просуществовавшие значительное количество лет на лёссовом основании без деформаций, вдруг внезапно начинали разрушаться (рис.2). Причина – непреднамеренное замачивание лесса, отсюда и его неравномерная просадка.

О том, что здание будет возводиться на просадочном основании, проектировщик узнает из Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях площадки проектируемого строительства. Целью изысканий является построение инженерно-геологической модели основания для разработки проекта, но Технический отчет не является документом, цифровая и графическая информация которого достоверны. В этом легко убедиться, если сделать заказ на выполнение еще одного или двух дополнительных независимых в исполнении Технических отчетов по застраиваемой площадке. Результаты Технических отчетов, и качественные и количественные, всегда будут разные, и порой разные существенно.

Проектировщик не может заранее знать о направлении и силе воздействия грунтовых вод на подфундаментные грунты, поэтому в его проекте отсутствуют расчеты с точным прогнозом возможного деформирования здания, а значит и с точным прогнозом усилий в его конструкциях. Эксплуатация зданий по проектам с неточными расчетами чем-то напоминает национальную игру «Русская рулетка».

Избежать ошибок при проектировании и строительстве зданий на просадочных основаниях можно лишь уплотнением просадочных грунтов до непросадочного состояния, то есть уплотнять грунт до такого уровня, чтобы объемный вес скелета грунта pd равнялся или превышал значение 16 кН/м3. Именно при таком значении объемного веса скелета грунта нежелательные макропоры, по экспериментальным данным, будут находиться в сплющенном, водонепроницаемом состоянии.

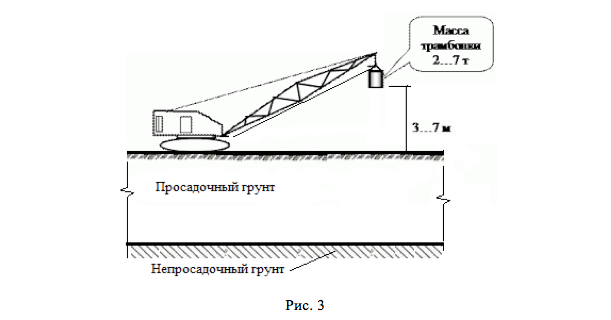

Для решения задач по сплющиванию вредоносных макропор иногда применяется технология уплотнения грунтов тяжелыми трамбовками (рис.3). Уплотнение грунтов осуществляется с поверхностей дна котлована путем свободного сбрасывания тяжелых трамбовок, массой 2-7 т, на уплотняемую площадь. Уплотнение грунтов осуществляется ударной нагрузкой, которая по эффективности воздействия на грунт и достижения заданного объемного веса скелета грунта по принятому методу стандартного уплотнения соответствует статической нагрузке 0.85-1.0 МПа.

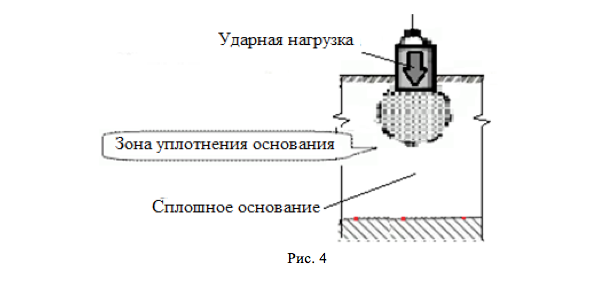

Если посмотреть результат воздействия ударной нагрузки на поверхность уплотняемого грунта (рис.4), то можно увидеть, что значительная часть энергии ударной нагрузки потрачена на перемещение минеральных частиц в наклонных и горизонтальных направлениях. Поэтому, для увеличения глубины уплотнения грунтов приходится увеличивать либо массу трамбовки, либо высоту сбрасывания трамбовки, либо количество ударов трамбовкой по одному месту, что экономически не оправдано.

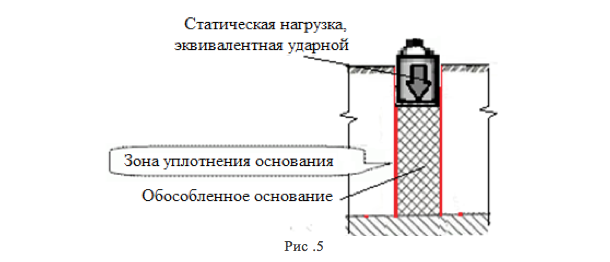

Экономическое оправдание присуще другому способу уплотнения основания (рис. 5). Если основание обособить, и к обособленной части приложить ударную нагрузку статически, то вся нагрузка будет направлена только на вертикальное перемещение грунтовых частиц. Обособленные основания (патент Р.Ф. № 2170305: «Способ увеличения прочности нескальных оснований») – это основания, в которых вертикальными тонкими щелями, заполненными пластичным материалом, исключают вертикальное сжатие просадочных грунтов за периметром прилагаемой нагрузки. В качестве пластичного материала можно применять, например, смесь глинопорошка с отработанным машинным маслом. В данном примере обособленное основание представляет собой грунтовый столб круглого сечения, опорой которому служит грунт непросадочный.

Обособленные основания должны найти широкое применение в современном проектировании и строительстве. Они могут быть грунтовыми стенами, под фундаментами ленточными и грунтовыми массивами, под плитными фундаментами. Для того чтобы грунтовые стены и массивы эксплуатировались без скрытых дефектов, проектировщик должен знать только один параметр: давление на грунт, соответствующее снижению относительной просадки до нуля. Давление на грунт, при котором относительная просадка равна нулю, в научном мире называют вторым порогом просадочности, и это давление чаще всего изменяется в пределах 1-2 МПа.

Убежден, что проектировщик, прочитавший последний абзац, непременно покрутит пальцем у виска. И этот жест будет оправдан, потому что нагружение поверхностей оснований таким уровнем давлений противоречит требованиям Строительных Норм и Правил, п.2.41, и потому, что Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях принуждает проектировщиков в проектных решениях использовать поверхностные давления без превышения значения 0.3 МПа.

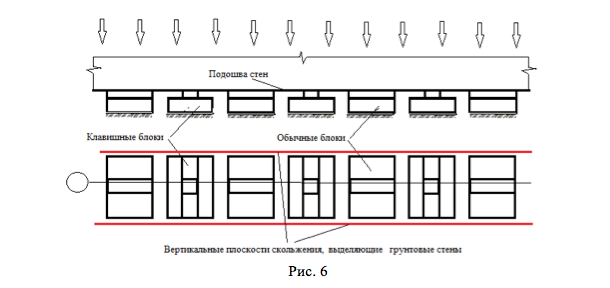

Изменить требования к нагружениям просадочных оснований могут только фундаменты, включающие в себя клавишные блоки. Клавишный блок – это элемент фундамента, предназначенный для создания определенного зазора над его оголовком после снятия домкратных усилий.

Заметим: если в данном фрагменте ленточного фундамента (рис.6) создать зазор над правым клавишным блоком, то крен начнет развиваться в правую сторону, ну а потом, если потребуется устранить крен, то соответствующий зазор нужно установить и над левым блоком. А для того чтобы увеличить равномерную осадку фрагмента, нужно создать одинаковые зазоры над всеми, тремя клавишными блоками. Отсюда и правило: если соответствующими зазорами по ходу строительства горизонтировать подошву подвальных стен (патент Р.Ф. № 2167243: «Способ посадки зданий на нескальные основания»), то при осадках, даже соизмеримых с ростом человека, любое здание придет к своему деформационному финишу без чрезмерных наклонов, выгибов и прогибов. Для информации: такой уровень деформаций оснований не противоречит требованиям подпункта 2* Примечания к пункту 3.12* СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

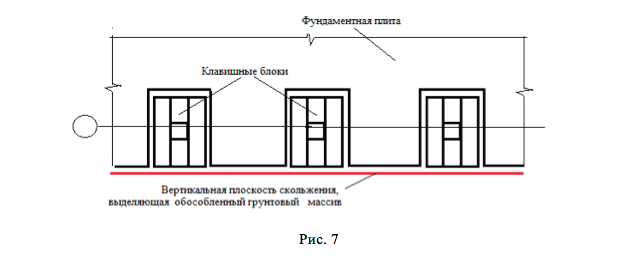

С применением клавишных блоков можно конструировать и плитные фундаменты. На фрагменте (рис.7) показаны клавишные блоки, размещенные под наружной стеной, но клавишные блоки можно устанавливать и под стены внутренние. Плитные фундаменты с клавишными блоками должны применяться преимущественно в строительстве высотных зданий.

Инструменты для проектирования бездефектных оснований:

Эти показатели должен отражать Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях площадки проектируемого строительства.

Инструменты для производства:

Инструменты для определения высоты необходимого зазора:

Этими инструментами выявляется блок с максимальной осадкой и текущее отставание от него любого клавишного блока, что позволяет определять клавишные блоки для домкратного вдавливания в грунт и необходимые для них высоты зазоров.

Выводы:

Непросадочные основания: использование таинственных возможностей СНиП 2.02.01-83*

Клавишные фундаменты и клавишные технологии по своей эффективности станут незаменимыми при проектировании зданий и на обычных, непросадочных грунтах. В этом случае проектирование глубокоосадочных оснований должно осуществляться по требованиям пунктов СНиП 2.02.01-83* в следующей последовательности:

п. 2.1 (абзац 4) → п. 2.70 (подпункт г) → п. 3.12* (подпункт в и п. 2* Примечания) → п. 1.1 (подпункт в) → п.2.62 (формула 16) → п. 2.58 (формула 11).

Необходимо обратить внимание на то, что разработчик СНиП 2.02.01-83*, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, своими требованиями принуждает проектировать грунтовые основания только с линейным мелкоосадочным деформированием, к которым относятся линейно деформируемое полупространство и линейно деформируемый слой, п. 2.40.

О том, что СНиП позволяет проектировать глубокоосадочные основания с нелинейным деформированием институту известно с 2000 года, но до сих пор новые возможности СНиПа им не афишированы, и лишь потому, что применение нелинейно деформируемых оснований вскрывает недальновидность тех ученых, которые непосредственно участвовали в разработке СНиП.

Но новая расчетная схема в п. 2.40 не может прописаться и в наши дни, потому что в новом алгоритме, предназначенном для проектирования нелинейно деформируемых оснований, не предусмотрено традиционное выполнение деформационных расчетов.

Уважаемый Виктор Дмитриевич! В соответствии с обращением МИНСТРОЯ России НИИОСП им. Н.М. Герсеванова рассмотрел Ваши предложения от 05.05.2015 г. № 5161 по вопросу внесения изменений в нормативно-технические документы в области строительства, в частности, в СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

Информирую Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» выполнение ряда пунктов подраздела 5.6, равно как и подраздела 5.7 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» является обязательным для обеспечения требований безопасности зданий и сооружений. Выполнение на обязательной основе требований только подраздела 5.7 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» без выполнения требований подраздела 5.6 не является достаточным для обеспечения соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В силу этого Ваши предложения о внесении изменений в указанный свод правил не могут быть приняты.

Пояснение: СП 22.13330.2011 выпускался взамен СНиП 2.02.01-83*, но сегодня его действие приостановлено, хотя различий по требованиям к проектированию оснований у них нет, только требования к выполнению расчетов оснований по деформациям сосредоточены в подразделе 5.6, а требования к расчетам по прочности – в подразделе 5.7

Письмо НИИОСПа – это образец непрофессиональной отписки, что доказывается нижеследующим.

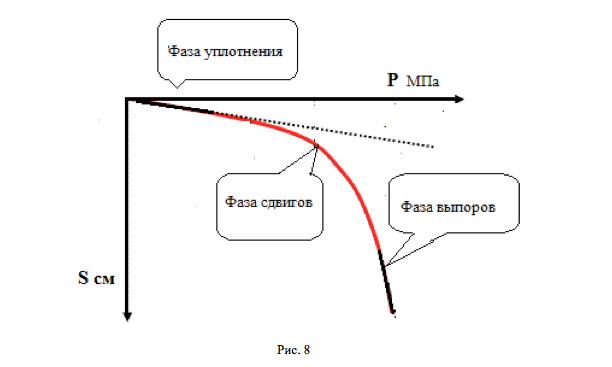

На рис. 8 показана диаграмма, отражающая зависимость осадки основания от величины поверхностного давления, где линия, выделенная красным цветом, отражает нелинейное деформирование.

Механика грунтов является одним из разделов строительной механики. Она имеет два подраздела: Линейная и Нелинейная. В современном проектировании оснований используются решения только Линейной механики грунтов. Нелинейная механика грунтов развивается только теоретически и до сегодняшнего дня не нашла практического применения. Поэтому под современными фундаментами отсутствуют нелинейные зависимости, обозначенные на диаграмме красной линией, чем создаются резервы несущей способности оснований до 80%. Зависимости, обозначенные красной линией, могли бы формироваться под каждым фундаментом, если бы применялись клавишные фундаменты и подраздел 5.6 не ограничивал бы под ними поверхностные давления на основания.

Известно, что за последние 80 лет ВИОС – НИИОСП принимал участие в разработке 7-ми СНиПов, и что ни один из этих СНиП не приспособил требования, которые изложены в подразделе 5.6, к проектированию нелинейно деформируемых оснований.

Разработка рабочих методик для деформационных расчетов нелинейно деформируемых оснований при ограничении осадок была, есть и всегда будет для ученых неисполнимой мечтой.

Реальное освоение нелинейно деформируемых оснований будет тогда, когда основания начнут проектировать по требованиям, изложенным в подразделе 5.7. При этом требования подраздела 5.6 были и должны оставаться действующими только для линейно деформируемых оснований, т.е. оснований, которые работают в фазе сжатия.

НИИОСП – это институт, научная деятельность которого направлена на освоение только линейно деформируемых оснований, поэтому в своих нормативных документах он сознательно многие годы, своими ограничениями давлений на грунтовые основания, скрывает возможность проектирования оснований с нелинейным деформированием.

Очевидно, без сторонней помощи в публичном пространстве усовершенствовать СНиП 2.02.01-83*, отменой ограничений давлений на нелинейные основания и введением новой расчетной модели, не представляется возможным.

Что касается практического применения нового алгоритма в проектировании оснований, то применять его нужно со дня прочтения этой статьи, потому что действующие СНиПы не дают прямых запретов на его применение, как по частям, так и в целом, а это подпадает под российский закон: «Что не запрещено, то разрешено».

Для руководителей строительным бизнесом: с применением нового алгоритма, квадратные метры вашей строительной продукции станут значительно дешевле!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)